首页 > 医疗资讯/ 正文

【论著】

本研究拟通过构建小鼠骨癌痛(BCP)模型,深入探究多巴胺D2受体(D2R)调控经典激活的小胶质细胞(M1)/选择性激活的小胶质细胞(M2)极化对BCP的影响及其分子机制,旨在为开发基于神经免疫调控的新型镇痛策略提供理论依据。

1 材料与方法

1.1 实验动物及分组

选择健康SPF级雄性C57BL/6J小鼠64只,6~8周龄,20~25 g。小鼠饲养在通风良好、环境安静、有空气过滤系统的无特定病原体动物屏障系统中,温度20 ℃~26 ℃,湿度50%~70%。12 h光照维持,昼夜循环,自由饮水和进食。64只小鼠按随机数字表法分为4组:假手术组(S组,12只)、骨癌痛组(B组,12只)、骨癌痛+生理盐水组(N组,20只)、骨癌痛+激动剂组(Q组,20只)。S组右股骨内注射磷酸盐缓冲液(PBS)溶液10 μl;B组右股骨内注射含2×105个Lewis肺腺癌(LLC)细胞的PBS溶液10 μl;N组BCP造模术后28 d鞘内注射生理盐水10 μl;Q组BCP造模术后28 d鞘内注射D2R激动剂喹吡罗10 μl。

1.2 细胞培养

小鼠LLC细胞用含10%胎牛血清和1%青霉素‑链霉素的高糖DMEM培养基培养于37 ℃、5% CO2的恒温培养箱中。

1.3 疼痛行为评估

所有疼痛行为测试均由对分组不知情的实验者在光照期进行。每次实验前,让小鼠适应至少30 min。S组、B组于术前及术后4、7、10、14、21、28 d,N组、Q组于给药前及给药后2、4、8、24 h进行行为学测试。

1.3.1 机械缩足阈值(PWMT)测定

用von Frey细丝垂直刺激小鼠足底,当出现抬足或舔舐足底反应时,即为阳性反应。间隔5 min后,选取邻近的小一号针刺激小数足底,小鼠未出现抬足或舔舐反应,即为阴性反应。重复验证这两号针的反应,共重复3次取平均值。根据up‑and‑down法换算阳性反应所用针号的50%阈值,即为小鼠的PWMT。

1.3.2 热缩足潜伏期(PWTL)测定

使用热痛仪照射小鼠右后肢足底中部,记录从开始照射直至小鼠抬足回避光源的时间,单次照射时间上限为20 s。每只小鼠重复测试3次,每次间隔5 min,3次平均值即为小鼠的PWTL。

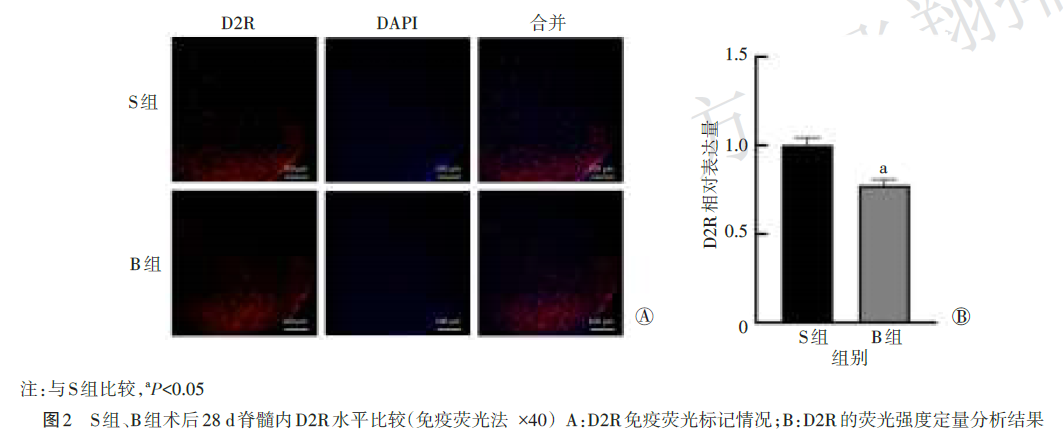

1.4 免疫荧光法检测脊髓内D2R表达情况

S组和B组于术后28 d、N组和Q组于给药后2 h,将小鼠(各4只)经心脏灌注生理盐水和4%多聚甲醛后快速提取脊髓腰膨大节段,在4%多聚甲醛中固定6~8 h,然后4 ℃下依次在20%、30%蔗糖中梯度脱水。使用冰冻切片机获得20 µm冠状脊髓冷冻切片,经抗原修复液修复10 min,PBS溶液清洗3次后,在室温下用含10%驴血清和0.3% Triton X‑100的封闭液封闭1 h。滴加一抗D2R(1∶400)4 ℃孵育过夜。第2天,PBS溶液清洗后滴加二抗(1∶500),室温下孵育1 h,PBS溶液清洗后用含DAPI的荧光封固剂封片。使用正置显微镜拍摄脊髓同侧背角的图像,并用Image J测量目标区域的荧光强度。

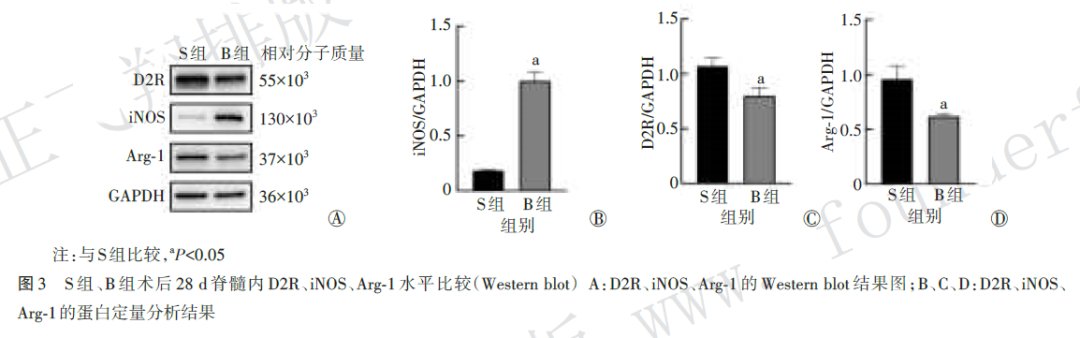

1.5 免疫印迹法(Western blot)检测脊髓内D2R、诱导型一氧化氮合酶(iNOS)、精氨酸酶‑1(Arg‑1)水平

S组和B组于术后28 d、N组和Q组于给药后2 h,采用颈部脱臼的方式处死小鼠(各4只),取出小鼠脊髓腰膨大组织后制备组织蛋白匀浆。二喹啉甲酸法测定总蛋白浓度,加热变性后取等量蛋白样品进行电泳,经转膜、封闭后分别加入一抗D2R(1∶500)、iNOS(1∶500)、Arg‑1(1∶1 000)、甘油醛‑3‑磷酸脱氢酶(GAPDH)(1∶1 000),4 ℃孵育过夜;清洗后加入二抗(1∶50 000)室温孵育1 h。清洗后采用天能全自动凝胶成像分析仪曝光显影,Image J软件测定蛋白条带的灰度值。以目的蛋白灰度值与内参蛋白GAPDH灰度值的比值表示目的蛋白相对表达量。

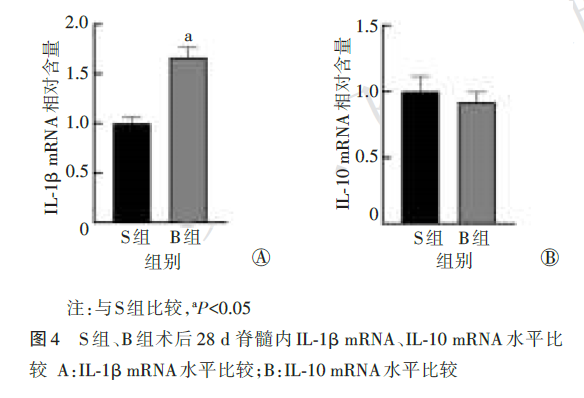

1.6 定量逆转录聚合酶链反应检测脊髓内白细胞介素(IL)‑1β 信使mRNA(mRNA)、IL‑10 mRNA水平

提取S组和B组术后28 d、N组和Q组给药后2 h小鼠脊髓内的总RNA,经逆转录、扩增后,以GAPDH为内参,每个样品重复3次,采用2−ΔΔCT法计算IL‑1β和IL‑10 mRNA水平。引物购自上海生工生物有限公司。IL‑1β的正向引物5'‑3'为GCAACTGTTCCTGAACTCAACT,反向引物5'‑3'为ATCTTTTGGGGTCCGTCAACT;IL‑10的正向引物5'‑3'为GCTCTTACTGACTGGCATGAG,反向引物5'‑3'为CGCAGCTCTAGGAGCATGTG;GAPDH的正向引物5'‑3'为AGGTCGGTGTGAACGGATTTG,反向引物5'‑3'为TGTAGACCATGTAGTTGAGGTCA。

2 结果

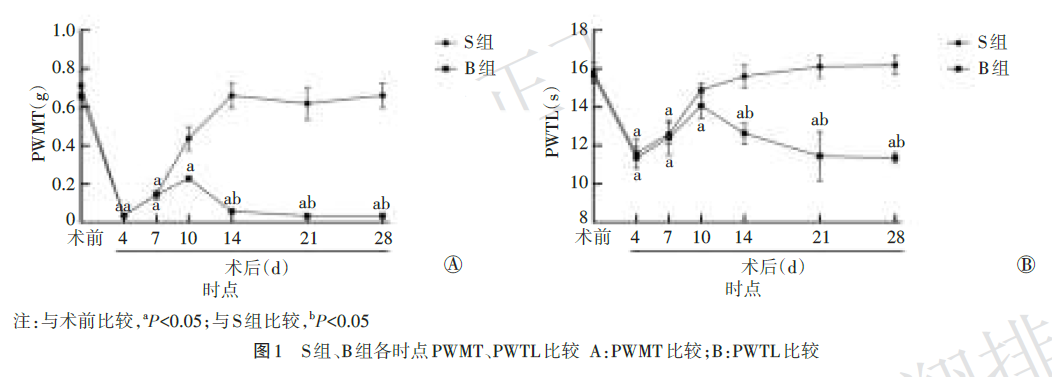

2.1 S组、B组PWMT、PWTL比较

与术前比较,S组术后4、7 d PWMT、PWTL降低,B组术后4、7、10、14、21、28 d PWMT、PWTL降低(均P<0.05)。与S组比较,B组术后14、21、28 d PWMT、PWTL较低(均P<0.05)。

2.2 S组、B组脊髓内D2R、iNOS、Arg‑1、IL‑1β mRNA、IL‑10 mRNA水平比较

与S组比较,B组术后28 d脊髓内D2R、Arg‑1水平较低(均P<0.05),iNOS、IL‑1β mRNA水平较高(均P<0.05)。S组、B组IL‑10 mRNA水平差异无统计学意义(P>0.05)。

2.3 N组、Q组PWMT、PWTL比较

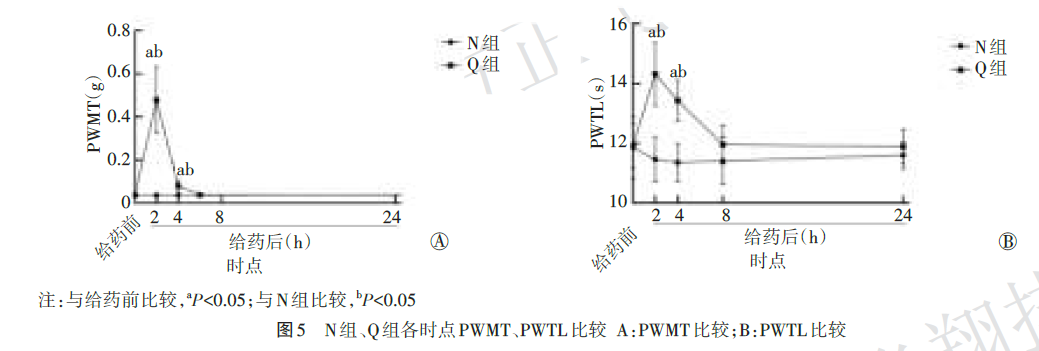

与给药前比较,N组、Q组给药后2、4 h PWMT、PWTL升高(均P<0.05)。与N组比较,Q组给药后2、4 h PWMT、PWTL较高(均P<0.05)。见图5。

2.4 N组、Q组脊髓内D2R、iNOS、Arg‑1、IL‑1β mRNA、IL‑10 mRNA水平比较

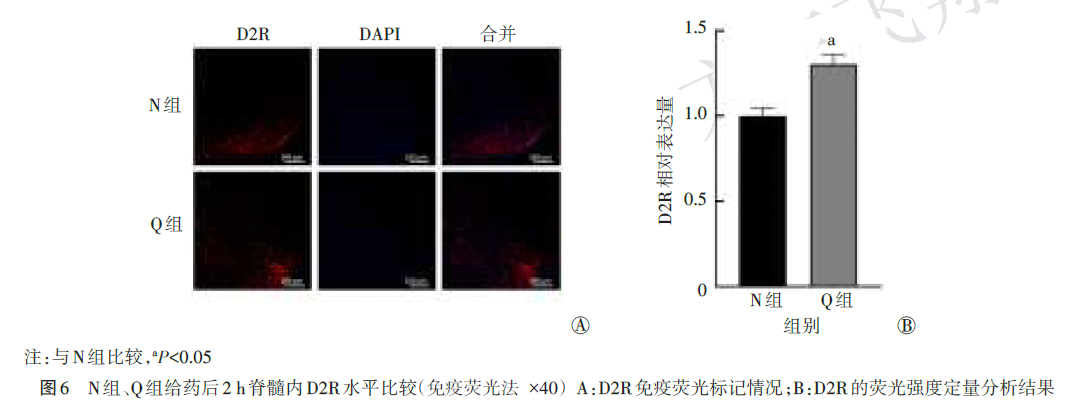

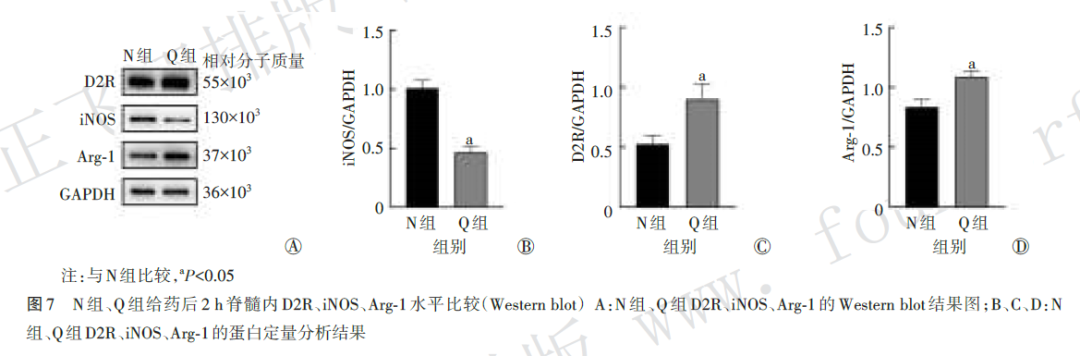

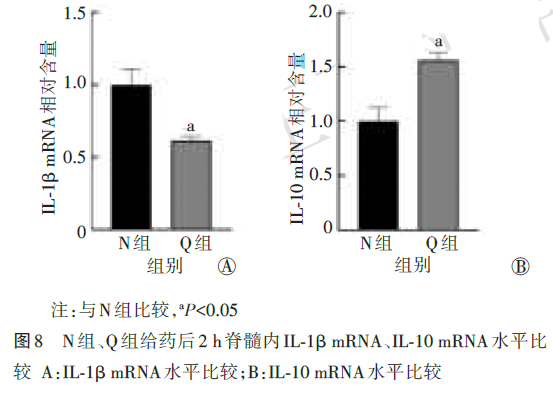

与N组比较,Q组给药后2 h脊髓内D2R、Arg‑1、IL‑10 mRNA水平较高(均P<0.05),iNOS、IL‑1β mRNA水平较低(均P<0.05)。见图6、

3 讨论

本研究显示,S组术后4、7 d PWMT、PWTL呈一过性下降,并于术后10 d恢复至基线水平,提示S组早期疼痛阈值下降可能与手术创伤有关。与之形成鲜明对比的是,B组自术后4 d起即显现持续性痛觉阈值下降,持续至研究终点(术后28 d),提示肿瘤微环境对疼痛的维持具有特异性作用。进一步组间比较发现,自术后14 d开始,B组与S组疼痛阈值水平出现显著分离,且持续至术后28 d。这些结果与临床骨转移癌症患者的慢性疼痛特征一致,证实该模型能有效模拟BCP的病理生理过程。

本研究发现,B组术后28 d脊髓内D2R表达显著下降,这一现象与神经病理性疼痛模型中黑质‑纹状体多巴胺能通路功能受损具有相似病理特征。多巴胺作为人体内最重要的神经递质之一,在脊髓内主要分布于脊髓背角,接受来源于下丘脑A11区的多巴胺能神经元的投射纤维。

本研究通过药理学干预进一步验证了D2R的镇痛作用,D2R特异性激动剂喹吡罗可显著改善BCP小鼠机械痛和热痛,这与给予D2R拮抗剂雷氯必利后神经病理性疼痛加剧形成反向验证,进一步支持D2R在疼痛负性调控中的核心地位。

研究表明,BCP模型小鼠脊髓内存在显著的小胶质细胞极化失衡,表现为促炎性M1表型表达增加而抗炎性M2表型表达下调,这与本研究结果中B组术后28 d M1型小胶质细胞表面标志物iNOS表达升高而M2型小胶质细胞表面标志物Arg‑1表达下降相一致,提示M1型小胶质细胞极化在BCP进展过程占主导地位。同时,脊髓内的促炎性细胞因子IL‑1β mRNA水平升高,而抗炎细胞因子IL‑10 mRNA水平未见代偿性升高。这种神经炎症状态的改变与D2R表达下调存在显著时空相关性。

本研究发现,给予D2R激动剂喹吡罗2 h后,不仅逆转了小胶质细胞M1/M2极化失衡,同时脊髓内的促炎性细胞因子IL‑1β mRNA水平明显降低,抗炎细胞因子IL‑10 mRNA水平显著升高,脊髓内的炎症水平明显减轻。这些结果均提示D2R信号可能通过直接调控神经免疫细胞的表型转换影响脊髓炎症微环境。同时,喹吡罗干预后2 h即出现显著的抗炎镇痛效应,这种快速响应的药效学特征与D2R介导的离子通道快速调节机制相吻合。单次给药虽能证实D2R激动剂的即时效应,但其长期疗效和剂量效应关系仍需通过多时间点、多剂量给药方案加以验证,为开发靶向多巴胺能系统的长效镇痛策略提供理论依据。

尽管本研究揭示了D2R调控小胶质细胞M1/M2极化在BCP发生、发展中的重要作用,但仍存在一定的局限性。本研究着重探究了DR中的D2R,但其他DR(如D3R)的变化及不同多巴胺受体之间的交互作用并未深入探讨。深入探究DR各亚型在脊髓背角微环境中的动态平衡及其对痛觉转导的双向调控规律,可能为BCP的精准治疗提供更全面的理论依据。

国际麻醉学与复苏杂志,2025,46(10):1013-1019 .

DOI:10.3760/cma.j.cn321761-20241115‑01351

- 搜索

-

- 1000℃李寰:先心病肺动脉高压能根治吗?

- 1000℃除了吃药,骨质疏松还能如何治疗?

- 1000℃抱孩子谁不会呢?保护脊柱的抱孩子姿势了解一下

- 1000℃妇科检查有哪些项目?

- 1000℃妇科检查前应做哪些准备?

- 1000℃女性莫名烦躁—不好惹的黄体期

- 1000℃会影响患者智力的癫痫病

- 1000℃治女性盆腔炎的费用是多少?

- 标签列表

-

- 星座 (702)

- 孩子 (526)

- 恋爱 (505)

- 婴儿车 (390)

- 宝宝 (328)

- 狮子座 (313)

- 金牛座 (313)

- 摩羯座 (302)

- 白羊座 (301)

- 天蝎座 (294)

- 巨蟹座 (289)

- 双子座 (289)

- 处女座 (285)

- 天秤座 (276)

- 双鱼座 (268)

- 婴儿 (265)

- 水瓶座 (260)

- 射手座 (239)

- 不完美妈妈 (173)

- 跳槽那些事儿 (168)

- baby (140)

- 女婴 (132)

- 生肖 (129)

- 女儿 (129)

- 民警 (127)

- 狮子 (105)

- NBA (101)

- 家长 (97)

- 怀孕 (95)

- 儿童 (93)

- 交警 (89)

- 孕妇 (77)

- 儿子 (75)

- Angelababy (74)

- 父母 (74)

- 幼儿园 (73)

- 医院 (69)

- 童车 (66)

- 女子 (60)

- 郑州 (58)