首页 > 医疗资讯/ 正文

Phytomedicine:参苓通窍散治疗慢性鼻窦炎的机制新解,双重抑制 TGF-β1/Smad 与 Wnt/β-catenin 通路抗上皮 - 间质转化

来源 2025-10-18 13:33:55 医疗资讯慢性鼻窦炎是一种常见的上呼吸道炎症性疾病,全球患病率超过10%,其主要特征包括持续性鼻塞、头痛和嗅觉功能障碍,病程常超过十二周,该疾病的病理学标志涉及慢性黏膜炎症和结构重塑,9%~26%的患者会伴随抑郁症状,因此亟需更有效的治疗策略。当前临床管理方法主要包括鼻用皮质类固醇、抗生素以及内窥镜鼻窦手术,然而约59%的手术患者需要再次手术,长期药物治疗则伴随着微生物耐药性和皮质类固醇相关并发症的风险,这些局限性凸显了开发新型治疗药物的迫切性。

中医理论认为慢性鼻窦炎的发病机制与肺脾功能虚损密切相关,参苓通窍散作为一种由十二味草药组成的中药复方,源自经典方剂参苓白术散,并在临床实践中显示出改善肺脾功能和缓解慢性鼻窦炎症状的疗效,但其具体的药理机制尚需系统阐明。上皮-间质转化作为组织重塑的关键过程,在慢性鼻窦炎的发病中可能扮演重要角色,尤其与TGF-β1/Smad和Wnt/β-catenin信号通路的异常激活相关,因此探索参苓通窍散是否通过调控这些通路抑制上皮-间质转化具有重要科学和临床意义。

在研究方法上,本研究首先收集了慢性鼻窦炎不伴鼻息肉患者和鼻中隔偏曲对照者的鼻黏膜组织,进行了详细的免疫组织化学分析,以评估上皮-间质转化相关标志物的表达情况。动物实验方面,采用金黄色葡萄球菌感染建立了大鼠慢性鼻窦炎模型,通过记录体重变化、抓鼻次数和打喷嚏频率等行为指标,结合计算机断层扫描评估鼻窦炎症程度,从而全面模拟人类疾病的病理特征。组织学分析中,应用免疫荧光染色、Western blot和逆转录定量实时聚合酶链反应技术,检测了大鼠鼻窦黏膜和细胞模型中TGF-β1/Smad和Wnt/β-catenin信号通路关键蛋白及上皮-间质转化标志物的表达水平。细胞实验部分,利用转化生长因子-β1处理人鼻黏膜上皮细胞诱导上皮-间质转化模型,并分别给予参苓通窍散含药血清、Smad3磷酸化抑制剂SIS3 HCl以及Wnt信号抑制剂XAV-939进行干预,通过细胞形态观察和迁移实验评估药物效果,同时采用短发夹RNA技术敲低Smad3和β-catenin基因,以验证其在参苓通窍散调控上皮-间质转化中的关键作用。

在化学成分分析方面,研究采用液相色谱-质谱联用技术对参苓通窍散煎剂及其在大鼠血清中的代谢产物进行了全面 profiling,共鉴定出七百八十三种化合物,包括萜类、苯丙素类、碳水化合物和苷类、黄酮类等多种成分,并进一步分析了其中五十五种被吸收入血的分子,包括二十五种原型成分和三十种代谢产物。分子对接分析通过Schrodinger软件的Glide模块,计算了这些成分与TGF-β1、SMAD3、磷酸化SMAD3、β-连环蛋白及Wnt5A/B等关键靶点蛋白的结合能,筛选出结合分数最高的六个小分子化合物。表面等离子共振技术则用于直接验证β-连环蛋白与从中药党参中分离得到的活性成分叶贝素之间的结合亲和力,结果显示两者之间存在特异性相互作用,平衡解离常数为2.31微摩尔,证实了其直接结合能力。统计分析方法采用GraphPad Prism软件,根据数据分布特性选择独立t检验、方差分析或非参数检验,显著性水平设定为小于零点零五、零点零一和零点零零一,所有实验均设置重复以确保结果的可靠性和可重复性。

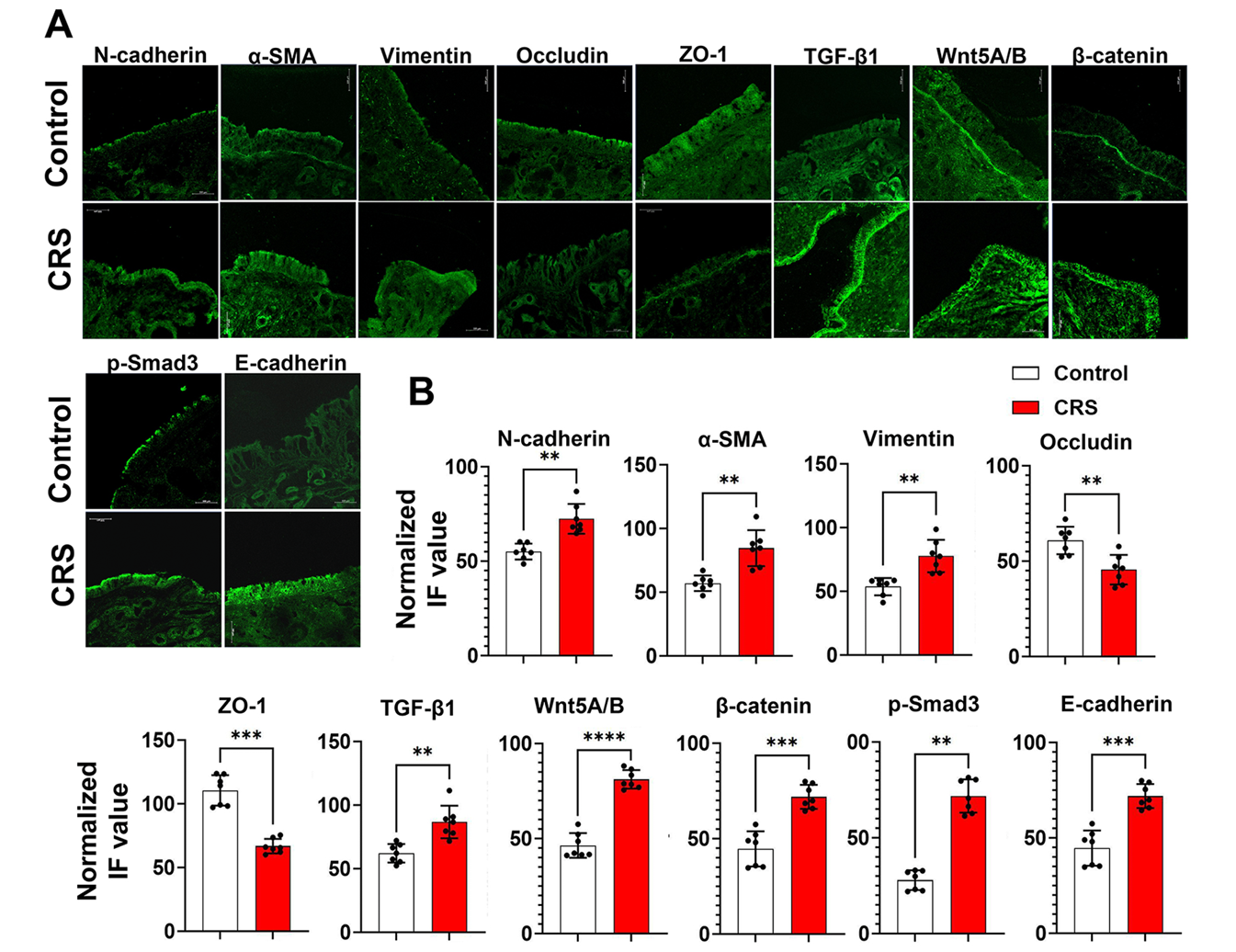

图1 CRS患者和单纯鼻中隔偏曲患者鼻黏膜中EMT相关蛋白的表达

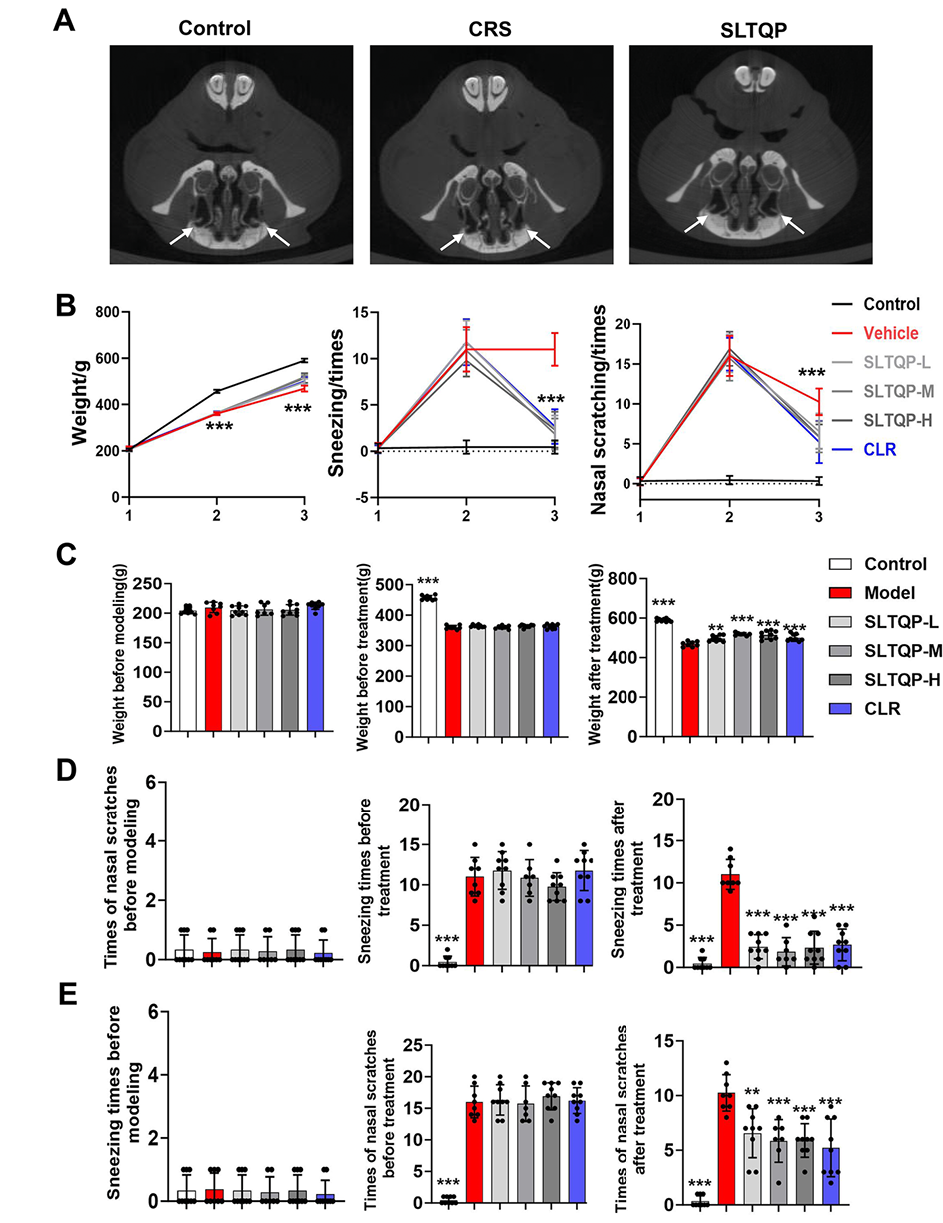

研究结果首先在临床标本中证实了慢性鼻窦炎患者鼻黏膜存在显著的上皮-间质转化现象,免疫荧光分析显示患者组织中间质标志物如N-钙黏蛋白、α-平滑肌肌动蛋白和波形蛋白表达显著上调,而上皮完整性标志物如E-钙黏蛋白和紧密连接蛋白ZO-1/occludin则明显下调。同时,定量分析发现TGF-β1/Smad和Wnt/β-catenin信号通路的关键介质包括TGF-β1、磷酸化Smad3、Wnt5A/B异构体和β-连环蛋白在慢性鼻窦炎标本中均显著升高,表明这些通路的过度激活可能驱动了病理性的上皮-间质转化进程。在动物模型中,参苓通窍散干预显著改善了慢性鼻窦炎大鼠的鼻部症状,微计算机断层扫描显示黏膜增厚和炎症浸润明显减轻,行为学指标包括抓鼻和打喷嚏次数显著减少,体重恢复至接近正常水平。酶联免疫吸附测定结果进一步显示,参苓通窍散治疗后大鼠鼻灌洗液和血清中炎症因子白细胞介素-1β、干扰素-γ和转化生长因子-β1水平均显著下降,尤其在中等和高剂量组效果更为明显。

组织学分析结果表明,参苓通窍散能够有效逆转慢性鼻窦炎大鼠鼻窦黏膜的上皮-间质转化过程,免疫荧光和Western blot检测显示上皮标志物E-钙黏蛋白、ZO-1和occludin表达恢复,间质标志物N-钙黏蛋白、波形蛋白和α-平滑肌肌动蛋白表达受到抑制。同时,参苓通窍散显著降低了TGF-β1、Smad3、磷酸化Smad3、Wnt5A/B和β-连环蛋白的表达水平,提示其通过双重抑制TGF-β1/Smad和Wnt/β-catenin信号通路发挥抗上皮-间质转化作用。细胞实验进一步验证了这一机制,参苓通窍散含药血清能够有效抑制转化生长因子-β1诱导的人鼻黏膜上皮细胞上皮-间质转化,细胞形态由纺锤形恢复为圆形,迁移能力显著降低。当参苓通窍散与SIS3 HCl或XAV-939合用时,抗上皮-间质转化效果进一步增强,且短发夹RNA敲低Smad3或β-连环蛋白基因后,参苓通窍散的药理效应与特异性抑制剂处理结果一致,证实了Smad3和β-连环蛋白作为参苓通窍散作用的关键节点。

图2 SLTQP改善CRS大鼠的鼻部症状

液相色谱-质谱联用分析揭示了参苓通窍散的复杂化学成分,其中有机杂环化合物、萜类和苷类在含量上占据主导,而血清中鉴定出的五十五种吸收成分包括多种原型和代谢产物,如通过葡萄糖醛酸化、还原和硫酸化等生物转化生成的衍生物。分子对接结果显示,多个吸收成分与TGF-β1/Smad和Wnt/β-catenin信号通路蛋白具有高结合亲和力,其中二氢塔玛酮与TGF-β1、二氢山奈酚与SMAD3、颤杨苷与磷酸化SMAD3、姜酮衍生物与Wnt5a以及叶贝素与β-连环蛋白的结合能较低,预示强烈的相互作用。表面等离子共振实验直接证实了β-连环蛋白与叶贝素之间的特异性结合,为参苓通窍散多靶点治疗机制提供了实验依据。

综上所述,参苓通窍散通过调控炎症因子和双重抑制TGF-β1/Smad与Wnt/β-catenin信号通路,有效减轻慢性鼻窦炎的炎症反应并抑制上皮-间质转化过程,从而改善鼻窦黏膜的结构和功能。这些发现不仅阐明了参苓通窍散治疗慢性鼻窦炎的多模式药理作用,也为将其作为补充治疗策略应用于临床提供了科学依据,尤其对于常规治疗无效的难治性病例具有重要潜在价值。该研究首次系统报道了参苓通窍散通过多靶点干预上皮-间质转化的分子机制,融合了传统中医理论与现代分子生物学技术,为中药复方的现代化研究提供了范例。

原始出处:

Kai Liu, Hui Zeng, Xiao Zhu, Hao Deng, Wei Deng, Sixin Li, Yaxian Zhu, Ji Bin, Shuai Lu, Wenke Wu, Qi Wu, Jun Liao, Ge Hu, Wei Chang, Yekui Ying, Ying Wang, Zhenhua Zhu, Shenling Tongqiao powder targets TGF-β1/Smad-Wnt/β-catenin axis to suppress epithelial-mesenchymal transition in chronic rhinosinusitis, Phytomedicine, Volume 145, 2025, 157065, https://doi.org/10.1016/j.phymed.2025.157065

本文相关学术信息由梅斯医学提供,基于自主研发的人工智能学术机器人完成翻译后邀请临床医师进行再次校对。如有内容上的不准确请留言给我们。

- 搜索

-

- 1000℃李寰:先心病肺动脉高压能根治吗?

- 1000℃除了吃药,骨质疏松还能如何治疗?

- 1000℃抱孩子谁不会呢?保护脊柱的抱孩子姿势了解一下

- 1000℃妇科检查有哪些项目?

- 1000℃妇科检查前应做哪些准备?

- 1000℃女性莫名烦躁—不好惹的黄体期

- 1000℃会影响患者智力的癫痫病

- 1000℃治女性盆腔炎的费用是多少?

- 标签列表

-

- 星座 (702)

- 孩子 (526)

- 恋爱 (505)

- 婴儿车 (390)

- 宝宝 (328)

- 狮子座 (313)

- 金牛座 (313)

- 摩羯座 (302)

- 白羊座 (301)

- 天蝎座 (294)

- 巨蟹座 (289)

- 双子座 (289)

- 处女座 (285)

- 天秤座 (276)

- 双鱼座 (268)

- 婴儿 (265)

- 水瓶座 (260)

- 射手座 (239)

- 不完美妈妈 (173)

- 跳槽那些事儿 (168)

- baby (140)

- 女婴 (132)

- 生肖 (129)

- 女儿 (129)

- 民警 (127)

- 狮子 (105)

- NBA (101)

- 家长 (97)

- 怀孕 (95)

- 儿童 (93)

- 交警 (89)

- 孕妇 (77)

- 儿子 (75)

- Angelababy (74)

- 父母 (74)

- 幼儿园 (73)

- 医院 (69)

- 童车 (66)

- 女子 (60)

- 郑州 (58)