首页 > 医疗资讯/ 正文

早上冲一杯甜味速溶麦片,中午点一份微波加热的鸡胸肉便当,下午拆开一包芝士饼干,晚上煮一碗速冻蔬菜意面——这是不是你或身边很多人的日常饮食?你可能不知道,这些习以为常的食物,背后藏着一个影响体重和健康的关键变量:食品加工程度。

如今全球有超过30亿人被超重或肥胖困扰,而这些“多余的体重”可不是小问题——它会让高血压、2型糖尿病、心血管疾病的风险显著上升,甚至增加早死概率。过去我们总以为,长胖是因为“吃得多、动得少”,但越来越多的研究指向一个“隐形推手”:超加工食品(UPF)。英国和美国的统计显示,人们日常摄入的热量中,超过50%来自这类食品。可尴尬的是,目前各国的膳食指南(比如英国的《Eatwell Guide》)只关注“吃什么营养”(比如多吃蔬菜、少摄入饱和脂肪),却没说“加工到什么程度”才健康。

就在最近,《Nature Medicine》期刊发表了一项突破性研究——科学家首次在“严格遵循健康膳食指南”的前提下,对比了超加工食品(UPF)和微加工食品(MPF)对身体的影响。结果可能会改变你未来逛超市的选择。

先搞懂:什么是“超加工”,什么是“微加工”?

在聊实验前,我们得先分清这两种食品的区别——毕竟很多人可能把“加工”等同于“不健康”,但事实并非如此。

根据国际通用的“Nova分类法”,微加工食品(MPF) 是指“接近食物天然形态”的食品,加工只是为了保鲜或方便烹饪。比如新鲜的鸡胸肉、带皮的苹果、整粒燕麦、未调味的坚果,或者简单煮过的玉米、冷冻的新鲜蔬菜——它们的配料表通常只有“食物本身”,最多加一点盐、油。

而超加工食品(UPF) 则是“工业配方的产物”。它们往往以食物提取物为原料(比如小麦粉、玉米淀粉、大豆蛋白),再加入大量工业添加剂:防腐剂(比如山梨酸钾)、甜味剂(比如阿斯巴甜)、香精、色素,甚至还有改良口感的“食用胶”(比如瓜尔胶)。常见的例子有:甜味早餐麦片、批量生产的切片面包、速冻披萨、薯片、速溶奶茶,还有那些“低盐低脂”的即食鸡胸肉(配料表超过5种成分的那种)。

过去的流行病学研究发现,吃超加工食品越多的人,肥胖和糖尿病风险越高。但问题在于:这些人是不是本身就吃得更不健康(比如高糖高油)?如果让超加工食品也符合“健康指南”(比如低油、低盐、高纤维),它还会影响体重吗?这正是这项研究要回答的核心问题。

一场“互换食谱”的实验:55个超重者的8周挑战

为了找到答案,英国伦敦大学学院的研究团队设计了一项“交叉随机对照试验”——简单说,就是让参与者“互换食谱”,分别体验两种饮食,排除个体差异的干扰。

实验对象:55个“典型英国人”

研究招募了55名英国成年人,他们都符合两个条件:一是超重或肥胖(BMI在25~40之间,相当于1.6米身高、体重超过64公斤);二是日常饮食中,超加工食品提供的热量占比≥50%(和英国平均水平相当)。其中90.9%是女性,平均年龄43岁,平时大多吃惯了速食、零食,这让实验结果更贴近真实生活。

实验设计:两种“健康食谱”,4周“清洗期”

研究人员为参与者准备了两种饮食,两种都严格符合英国《Eatwell Guide》的推荐:每天5份蔬果、以全谷物为主、低脂乳制品、适量蛋白质。唯一的区别是“加工程度”:

-

微加工组(MPF):食物都是“需要自己动手做”的——比如新鲜的三文鱼排、生鸡胸肉、整颗番茄、燕麦片、未调味的希腊酸奶,参与者需要自己煎、煮、烤,最多用少量盐和香草调味。

-

超加工组(UPF):食物都是“开袋即食或简单加热”的——比如低盐速冻三文鱼餐、即食燕麦片(加了少量天然甜味剂)、预包装的洗好的生菜、调味希腊酸奶(但糖含量符合指南)。

参与者被随机分成两组:

-

第一组:先吃8周微加工饮食,然后休息4周(回归平时饮食,消除前一种饮食的影响,这叫“清洗期”),再吃8周超加工饮食;

-

第二组:先吃8周超加工饮食,清洗4周后,再吃8周微加工饮食。

整个实验期间,研究人员会把所有食物免费送到参与者家里,不用他们自己买;同时要求他们“想吃多少吃多少”(随意进食),不限制食量——这样才能真实反映两种饮食对“自然进食量”的影响。

观察指标:不止看体重,还要看“身体里的变化”

研究的核心是“8周体重变化百分比”,但科学家还关注更细致的指标:

-

身体成分:用生物电阻抗分析(BIA,类似精准体脂秤)测脂肪量、内脏脂肪评分(肚子里的脂肪,最伤血管)、肌肉量;

-

心脏代谢指标:抽血测血压、甘油三酯(血液里的“坏脂肪”)、低密度脂蛋白胆固醇(LDL-C,“坏胆固醇”)、糖化血红蛋白(HbA1c,反映长期血糖);

-

食欲和满意度:用问卷测“对甜食/咸味食物的渴望”“能不能忍住不吃想吃的东西”,还有对饮食的味道、方便程度的评分。

结果颠覆认知:就算符合健康指南,超加工还是“输了”

经过8周的实验,50名参与者(有5人中途退出,最终进入分析)的结果让研究人员很意外——两种饮食都能让人瘦,但差距非常明显。

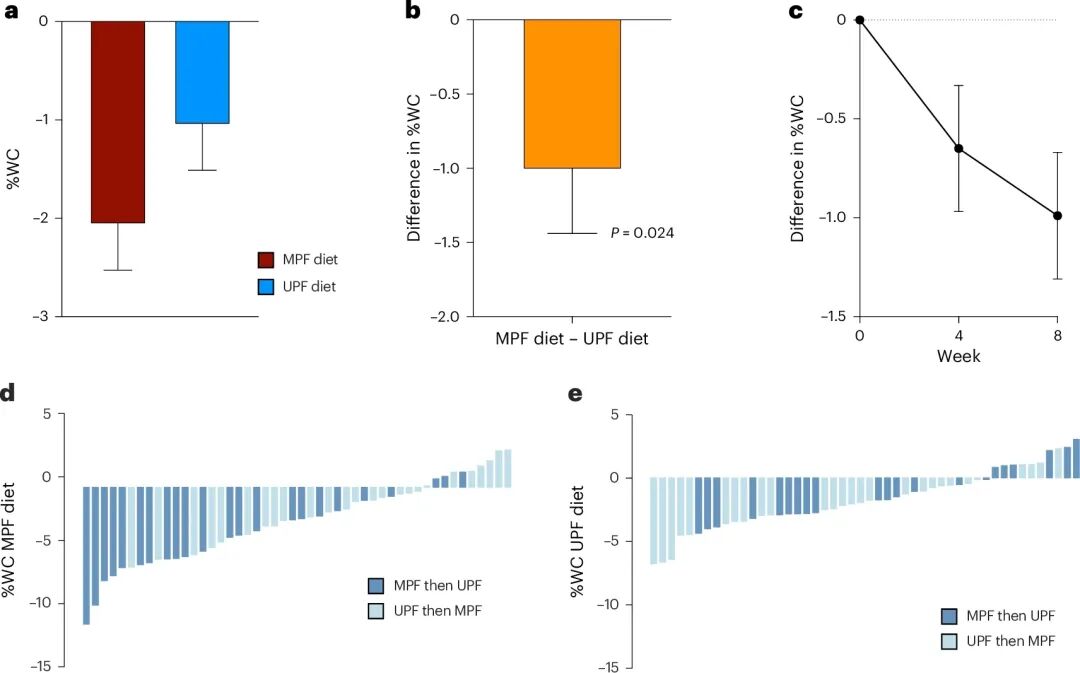

1.体重:微加工组瘦得更多,差了整整1倍

8周后,两组都出现了体重下降,但微加工组的效果显著更好:

-

微加工组(MPF):体重平均下降2.06%(比如80公斤的人,能瘦1.65公斤);

-

超加工组(UPF):体重平均只下降1.05%(80公斤的人只瘦0.84公斤);

-

两组的差距达到1.01%(95%置信区间:-1.87~-0.14,P=0.024),这个差异在统计学上显著——也就是说,不是“运气好”,而是微加工饮食确实更利于减重。

更关键的是体重下降的“质量”:微加工组减少的主要是“脂肪”,而超加工组减少的更多是“水分”。具体来说:

-

微加工组:脂肪量平均减少1.59公斤,体脂百分比下降1.08%,内脏脂肪评分下降0.57(内脏脂肪少了,心血管风险会显著降低);

-

超加工组:脂肪量只减少0.61公斤,体脂百分比和内脏脂肪评分几乎没变化。

这意味着:吃超加工食品,就算瘦了,也可能只是“脱水”,而不是真正减少了“有害的脂肪”。

MPF和UPF饮食下的体重百分比变化

2.代谢指标:各有胜负,但微加工更护血管

在心脏代谢指标上,两组表现各有不同,但微加工组的优势更贴合“长期健康”:

-

血压:微加工组的收缩压(高压)平均下降5.75毫米汞柱,舒张压(低压)下降3.52毫米汞柱;而超加工组的血压几乎没变化——要知道,收缩压下降5毫米汞柱,中风风险能降低10%;

-

甘油三酯:微加工组下降0.18mmol/L(甘油三酯高会增加胰腺炎和心脏病风险);超加工组反而轻微上升0.07mmol/L;

-

坏胆固醇(LDL-C):超加工组下降0.38mmol/L,微加工组只下降0.13mmol/L——这是超加工组唯一的优势,但研究人员认为,这可能和超加工食品中添加的“植物固醇”(一种降低胆固醇的添加剂)有关,长期影响还需观察。

3.食欲控制:微加工组“更能忍住不吃零食”

有趣的是,微加工组不仅瘦得更多,还能更好地控制食欲。通过“饮食控制问卷(CoEQ)”发现:

-

微加工组对“咸味食物的渴望”下降13.39分(超加工组只下降2.94分);

-

面对想吃的零食,微加工组“抵抗难度”下降28.44分(超加工组只下降14.67分);

-

甚至“对食物的心理依赖”(比如看到零食就想吃)也显著降低——这可能是因为微加工食品需要“咀嚼更多”,饱腹感来得更真实,不容易饿。

4.能量摄入:每天少吃327千卡,相当于1碗牛肉面

为什么微加工组能瘦更多?关键在“自然少吃”。研究发现,微加工组每天的能量摄入比超加工组少327千卡——相当于一碗牛肉面、或者3片薯片+1杯奶茶的热量。

不是参与者“刻意少吃”,而是微加工食品的特性让他们自然控制了食量:一方面,微加工食品“体积大、能量密度低”(比如100克西兰花和100克西兰花薯片,热量差5倍);另一方面,咀嚼需要更多时间,大脑有足够时间接收到“饱”的信号,不容易吃超量。

而超加工食品正好相反:能量密度高(比如100克即食鸡胸肉和100克生鸡胸肉,热量可能差20%),吃起来快(比如薯片一口一个),大脑还没反应过来,就已经吃多了。

为什么“健康的超加工食品”还是不如微加工?

实验结果说明,就算超加工食品符合“营养标准”,它的“加工过程”本身还是会影响健康。研究人员提出了几个可能的原因:

1.能量密度“隐性更高”

虽然两种饮食都符合“低能量”推荐,但超加工食品为了追求“口感”,往往会在“看不见的地方”增加热量。比如:为了让即食燕麦片更顺滑,会添加少量植物油;为了让速冻蔬菜饼更嫩,会加入淀粉——这些都会让单位重量的热量更高,不知不觉吃多。

2.加工破坏了食物的“天然结构”

天然食物中的纤维、蛋白质是“完整的”,比如苹果中的果胶、燕麦中的β-葡聚糖,它们能延缓消化,让血糖上升更慢,饱腹感更持久。而超加工过程中,这些成分会被“打碎”(比如燕麦片变成“速溶粉”),失去原有的功能,导致血糖波动更大,饿得更快。

3.添加剂可能影响食欲

超加工食品中的某些添加剂,比如“食用胶”(瓜尔胶、黄原胶),虽然安全,但可能改变肠道菌群,影响食欲调节激素(比如瘦素、饥饿素)。实验中,超加工组的参与者更容易出现便秘、疲劳(16人报告疲劳,微加工组只有4人),这可能和肠道菌群变化有关。

4.包装和“健康声称”的心理暗示

超加工食品往往带有“低盐低脂”“高纤维”的标签,这会让人产生“多吃点也没关系”的心理。比如:看到“低脂薯片”,可能会比吃普通薯片多吃20%;而微加工食品没有这些标签,参与者反而会更注意“适量”。

给普通人的3个实用建议,从今天就能开始做

这项研究不仅为膳食指南提供了新依据(未来可能会加入“食品加工程度”建议),更给我们普通人的日常饮食带来了可操作的启发:

1.买东西先看“配料表长度”,而不是“营养成分表”

下次逛超市,拿起包装食品先看配料表:

-

如果配料表只有1~3种成分(比如“燕麦片”“鸡胸肉”“番茄”),放心买;

-

如果配料表超过5种,且有你不认识的“化学名”(比如“三氯蔗糖”“羧甲基纤维素”),就算写着“低盐低脂”,也尽量少买。

比如:同样是鸡胸肉,“生鸡胸肉”(配料表只有“鸡胸肉”)比“即食鸡胸肉”(配料表有鸡胸肉、盐、磷酸盐、卡拉胶)更好。

2.每周留1次“自己做饭日”,哪怕只是煮燕麦

你不需要每天都吃“纯天然”,但可以从“减少加工”开始:

-

早餐:把“甜味速溶麦片”换成“整粒燕麦+新鲜蓝莓+少量蜂蜜”;

-

午餐:把“微波便当”换成“自己煮的杂粮饭+煎鸡胸肉+水煮西兰花”;

-

零食:把“薯片”换成“原味坚果+苹果”。

自己做饭不仅能控制加工程度,还能增加咀嚼时间,自然减少食量——实验中,微加工组的参与者虽然需要自己做饭,但依从性并不低(84.5%能坚持),说明“健康”的动力能抵消“麻烦”的缺点。

3.别被“健康声称”忽悠,关注“食物的本来样子”

“无添加糖”“非油炸”不代表“低加工”。比如:“无添加糖薯片”还是超加工食品(配料表有土豆粉、植物油、香精);“非油炸方便面”依然是精制碳水,加工程度很高。

记住一个简单的原则:越接近食物天然形态的,往往越健康。比如:吃整个苹果,比喝苹果汁(哪怕无添加糖)好;吃整根玉米,比吃玉米片好。

未来:让“健康食品”更方便,才是关键

这项研究也有局限性:比如参与者大多是女性,且都是英国NHS员工(教育水平较高),结果可能不适用于其他人群;实验只持续了8周,长期影响还需要更多研究。

但它的核心价值在于:首次证明了“食品加工程度”是独立于“营养成分”的健康影响因素。未来,我们需要的不仅是“让人们知道该吃什么”,更要“让健康的微加工食品更方便、更便宜”——比如政府对新鲜蔬果补贴,超市增加“预洗但未加工”的蔬菜(比如整颗生菜,而不是沙拉酱拌好的沙拉),甚至企业开发“少加工但方便”的食品(比如需要加热5分钟的新鲜便当,而不是速冻半年的)。

毕竟,对大多数人来说,“方便”才是选择饮食的第一因素。当微加工食品和超加工食品一样方便、一样便宜时,健康饮食才会真正成为一种习惯。

从今天开始,不妨试试:把明天的早餐换成“整粒燕麦+水煮蛋”,感受一下“慢慢咀嚼”带来的饱腹感——你可能会发现,原来不用刻意节食,也能轻松控制食量。健康,有时候就藏在这些小小的选择里。

参考文献:

Dicken, S.J., Jassil, F.C., Brown, A. et al. Ultraprocessed or minimally processed diets following healthy dietary guidelines on weight and cardiometabolic health: a randomized, crossover trial. Nat Med (2025). https://doi.org/10.1038/s41591-025-03842-0

- 搜索

-

- 1000℃李寰:先心病肺动脉高压能根治吗?

- 1000℃除了吃药,骨质疏松还能如何治疗?

- 1000℃抱孩子谁不会呢?保护脊柱的抱孩子姿势了解一下

- 1000℃妇科检查有哪些项目?

- 1000℃妇科检查前应做哪些准备?

- 1000℃女性莫名烦躁—不好惹的黄体期

- 1000℃会影响患者智力的癫痫病

- 1000℃治女性盆腔炎的费用是多少?

- 标签列表

-

- 星座 (702)

- 孩子 (526)

- 恋爱 (505)

- 婴儿车 (390)

- 宝宝 (328)

- 狮子座 (313)

- 金牛座 (313)

- 摩羯座 (302)

- 白羊座 (301)

- 天蝎座 (294)

- 巨蟹座 (289)

- 双子座 (289)

- 处女座 (285)

- 天秤座 (276)

- 双鱼座 (268)

- 婴儿 (265)

- 水瓶座 (260)

- 射手座 (239)

- 不完美妈妈 (173)

- 跳槽那些事儿 (168)

- baby (140)

- 女婴 (132)

- 生肖 (129)

- 女儿 (129)

- 民警 (127)

- 狮子 (105)

- NBA (101)

- 家长 (97)

- 怀孕 (95)

- 儿童 (93)

- 交警 (89)

- 孕妇 (77)

- 儿子 (75)

- Angelababy (74)

- 父母 (74)

- 幼儿园 (73)

- 医院 (69)

- 童车 (66)

- 女子 (60)

- 郑州 (58)