首页 > 医疗资讯/ 正文

1背景与流行病学

炎症性肠病(IBD)是一组由遗传、环境、免疫因素等相互作用引起的慢性复发性肠道炎症性疾病,主要包括克罗恩病(CD)和溃疡性结肠炎(UC)。尽管IBD患者多在20~35岁出现症状,但可见于老年人群。根据全球疾病负担研究,2021年,中国的IBD患者达到了168 077例,其中新发病例数24 941例,死亡病例数5 640例。预计到2035年,中国IBD年龄标准化发病率将继续上升。

IBD不仅累及胃肠道,还可能累及全身多个其他器官。胃肠道外器官受累通常被称为IBD的肠外表现(EIM)。高达50%的患者病程中可能出现肠外表现,包括肝胆疾病、关节病、代谢性骨病,以及眼、皮肤、神经疾病等。不同器官EIM的发生率存在差异,这些表现可能在IBD确诊前或确诊后出现。EIM会显著影响IBD患者的生活质量,有时甚至比肠道病变本身的影响更为严重。

IBD与自身免疫性肝病(AILD)的共存现象在临床中日益受到关注。AILD是一类以肝脏和胆道系统受累为主的慢性疾病,其发病机制被认为与自身免疫相关,主要包括以下3种类型:自身免疫性肝炎(AIH)、原发性胆汁性胆管炎(PBC)和原发性硬化性胆管炎(PSC)。由于这类疾病具有发病率低、病因不明且符合相同诊断标准的患者间存在高度异质性等特点,在临床诊治方面面临重大挑战。

在IBD的成人患者中,AIH的患病率低于0.5%,儿童和青少年的患病率较高。在患有IBD的青少年中,UC患者AIH的比值比(OR)为8,CD患者为4。有研究显示,1.5%(6/406)的UC患者合并PSC,是最常见的EIM。另一项基于磁共振胰胆管成像的研究发现,2.2%(7/322)的IBD患者被诊断为合并PSC。在一项意大利儿童IBD患者队列研究中,6.8%(46/677)合并AILD,其中单独AIH、单独PSC和AIH-PSC重叠综合征的患病率分别为0.44%、4.1%和2.2%。PBC与IBD关联性相对较弱,但近年来也有越来越多的证据支持PBC与IBD之间存在相关性,PBC合并IBD的个案报道也呈增加趋势。在一项基于本院住院患者的队列研究中,与没有IBD的患者相比,IBD患者的AIH(OR=4.87,95%CI:1.20~19.71,P=0.03)和PSC(OR=112.28,95%CI:53.88~233.98,P<0.01)的风险明显增加,然而PBC的风险没有显著差异(OR=1.60,95%CI:0.67~3.86,P=0.29)。同时,在PSC患者中,IBD患病率也显著升高,在PSC诊断时合并IBD的比例高达50%,确诊10年后IBD共病率升至80%。

2发病机制的交叉与共性

IBD与AILD在遗传易感性、肠道-肝脏轴调控、免疫失衡及胆汁酸代谢异常等方面存在显著的机制交叉。

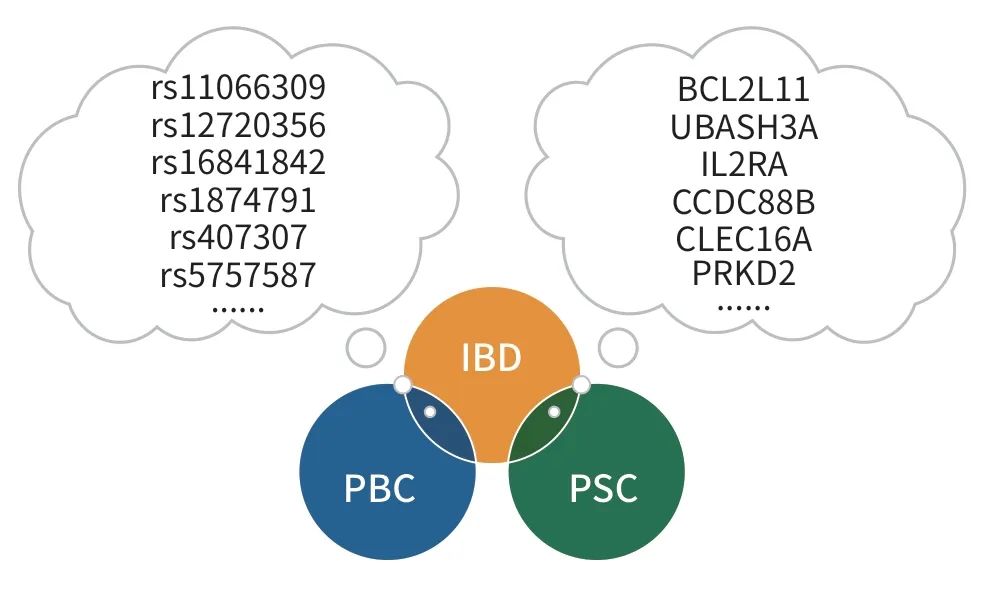

人类白细胞抗原(HLA)是启动免疫反应的识别分子,HLA基因型的多态性可增加自身炎症性疾病的发生风险。在CD患者中,携带HLA-A2、HLA-DR1和HLA-DQw5的个体EIM风险升高;在UC患者中,HLA-DR103、HLA-B58和HLA-B27与EIM风险增加相关;HLA-B8/DR3与PSC明确相关。PSC与UC的遗传相关性显著高于PSC与CD的相关性。全基因组关联研究(GWAS)是一种强大的工具,用于研究疾病之间在共享遗传背景方面的相似性。正向孟德尔随机化分析显示,遗传预测的IBD与PBC风险增加显著相关。IBD与PBC之间存在10个共享单核苷酸多态性和9个功能基因。

肠道和肝脏之间存在紧密的双向关系,门静脉血从肠道流向肝脏,而胆汁和胆管则从肝脏通向肠道,这种双向通讯使肝脏能够影响肠道微生物群的组成,而微生物群同样可以影响肝脏健康。IBD患者存在菌群失调现象,具体表现为细菌多样性降低以及某些致病性细菌的组成增加,这可能会加剧免疫反应。PSC患者的菌群失调与仅患IBD的患者不同,其特征是肠球菌属、梭杆菌属和乳杆菌属显著富集。PSC-IBD患者中韦荣球菌属的丰度显著增加。另一项研究也描述了PSC-IBD患者与仅患UC的患者相比,细菌多样性降低且微生物特征发生显著变化。PSC-IBD患者体内的罗斯菌属、肠球菌属和链球菌属比仅患UC的患者更丰富。

肠道炎症可能会导致随后的肝脏炎症。例如,肺炎克雷伯菌可能会破坏肠上皮屏障并引发细菌移位。将PSC-IBD患者的粪便微生物群移植到无菌小鼠体内后,会导致小鼠肝脏中的辅助性T细胞17(Th17)被激活。对小鼠肠系膜淋巴结进行细菌培养,分离出了肺炎克雷伯菌、奇异变形杆菌和鸡肠球菌,这些细菌在PSC患者中经常被检测到。因此,肺炎克雷伯菌可能在诱导肝脏Th17介导的免疫反应后,进而引发肝胆管损伤。这些肝胆管损伤在经过抗生素治疗后可以得到减轻,这表明致病性微生物群在肠道屏障功能障碍和肝脏炎症中的作用。

IBD与AILD均属于免疫介导的疾病,发病机制涉及先天免疫和适应性免疫的紊乱。胆管上皮细胞对于维持胆管黏膜稳态至关重要,胆管细胞拥有由Toll样受体组成的先天免疫系统,并且不断与从肠道循环而来的病原体相关分子模式相互作用。在IBD患者中,胆管细胞可能会暴露于从发炎的肠道释放出的更多脂多糖或其他抗原中,从而触发Toll样受体介导的信号传导。IBD与AILD患者中均存在Th17过度活化及Treg功能抑制。IBD与PBC也存在交叉自身抗体,如抗核抗体和抗中性粒细胞胞浆抗体,PSC患者中存在核周抗中性粒细胞胞浆抗体可能反映了针对肠道抗原的重叠通路。

胆汁酸是代谢和免疫系统的重要调节因子。胆汁酸信号传导涉及一系列受体,包括膜结合的G蛋白偶联受体(TGR5)和核受体法尼醇X受体(FXR)。胆汁酸可作为FXR和TGR5的配体,是胆汁酸稳态以及免疫调节的重要调节因子。TGR5单核苷酸多态性rs11554825与PSC和UC密切相关,提示TGR5参与PSC-IBD的发病机制。FXR在调节胆汁酸、脂质和葡萄糖稳态以及调节肠道内的炎症反应、屏障功能和防止细菌移位方面起着关键作用。FXR的激活可预防化学物质诱导的肠道炎症,改善结肠炎症状,抑制上皮通透性增加,并减少杯状细胞的丢失。此外,FXR激活还可抑制体内小鼠结肠黏膜以及体外不同免疫细胞群体中促炎细胞因子的产生(图1)。

图1 IBD与AILD发病机制的交叉及共性示意图

3临床特征与诊断挑战

欧洲克罗恩和结肠炎组织指南推荐,对于疑似IBD且未经治疗的患者,应进行一组基本的肝功能检查,包括ALT、ALP、GGT和总血清胆红素检查,并在后续随访期间定期复查。

AIH的表现形式多样,从隐匿性、无症状的肝酶升高到暴发性肝衰竭不等。根据自身抗体情况,AIH分为1型和2型两种类型。1型在成人中更为常见,尤其是女性,与抗核抗体、抗平滑肌抗体以及抗肌动蛋白抗体水平升高有关。2型主要发生于儿童,临床表现更为严重,需要长期治疗。对于2型AIH,抗肝肾微粒体抗体1型和抗肝细胞质抗体较为常见。此外,诊断依据包括氨基转移酶、血清免疫球蛋白G(IgG)水平升高以及界面性淋巴浆细胞肝炎。目前常用的诊断标准是国际自身免疫性肝炎小组(IAHG)的AIH简化诊断标准。根据自身抗体、IgG、组织下表现、肝炎病毒阴性,累计得分≥6分提示可能为AIH,≥7分可确诊AIH。然而,该评分系统在IBD人群中尚未得到验证,因为在IBD患者中,自身抗体经常被检测到,而且在AIH和PSC患者中均存在,使得这些抗体的诊断价值降低。有研究表明,与单纯患有AIH的患者相比,AIH-IBD患者发病年龄更小,更有可能对治疗产生耐药性,死亡或接受肝移植的发生率更高。

对于IBD患者,如果胆汁淤积性肝功能指标持续升高,并伴有胆汁淤积症状,如瘙痒或明显的肝门淋巴结肿大,应采用高质量磁共振胰胆管造影检查以排查PSC。典型特征为胆管狭窄,并排除继发性硬化性胆管炎的病因。一项瑞士IBD队列研究确定了UC患者合并PSC的危险因素,包括诊断时为非吸烟者、有阑尾切除史、男性以及广泛结肠炎。与普通IBD患者相比,PSC-IBD患者具有独特的临床特征。PSC-IBD患者通常以男性为主,更常出现广泛结肠炎、直肠豁免和倒灌性回肠炎等特征,此外,右半结肠炎症更为常见。PSC-IBD患者患结直肠癌的风险显著高于仅患IBD的患者,因此,强烈建议从PSC-IBD诊断时起,即使肝移植后,每年应严格进行结肠镜检查,以便早期发现结直肠癌。

PBC通常无症状,或伴有非特异性症状,如疲劳和瘙痒。诊断依据是检测到高度特异性的抗线粒体自身抗体。肝功能检查通常显示胆汁淤积模式,其特征是GGT和ALP水平升高,组织学特征为非化脓性破坏性胆管炎。

此外,部分AIH患者可能同时伴有PSC的特征,对于符合IAHG制定的AIH诊断标准的患者,若出现PSC特征性的胆管造影改变,即胆管树呈局灶性狭窄和扩张,则应诊断为AIH-PSC重叠综合征。在IBD患者中,AIH-PSC或AIH-PBC等重叠综合征可能比单纯的IBD伴AIH更为常见。

4治疗策略的协同与矛盾

AIH-IBD的治疗建议按照欧洲肝病学会指南的推荐,使用糖皮质激素进行诱导缓解,硫唑嘌呤是标准维持缓解药物,通常在生化指标有反应后2周开始使用。对于正在接受其他免疫抑制疗法的IBD患者,应考虑改用或加用硫嘌呤类药物进行治疗。吗替麦考酚酯或巯嘌呤是二线治疗选择,英夫利昔单抗对难治性疾病也可能有效。熊去氧胆酸15~20 mg·kg-1·d-1可能改善PSC患者的肝脏生化指标,但对疾病进展并无改善作用。多项回顾性研究对维多珠单抗进行了评估,但目前尚未证实其对PSC有明确益处。同样,阿达木单抗和英夫利昔单抗对PSC的生化指标也无改善。抗生素和抗纤维化药物也未显示出获益。对于瘙痒的管理,可考虑使用苯扎贝特。目前也有临床研究表明,FXR受体激动剂能够改善PSC患者胆汁淤积和细胞损伤相关的肝生化指标及生物标志物,具有良好的应用前景。在儿童PSC-IBD患者队列中,万古霉素可显著提高PSC-IBD患者的临床及内镜缓解率。在一项IBD-PBC患者队列研究中,6例IBD-PBC患者使用熊去氧胆酸1年,肝生化指标均得到改善。AILD患者存在进展为终末期肝病的风险,也需要考虑肝移植评估。

5小结与展望

IBD患者AILD患病风险增加,需进行基本的肝功能检查和监测。AILD患者IBD患病风险增加,建议筛查粪便隐血及钙卫蛋白,必要时行结肠镜评估。IBD与AILD的共存机制复杂,涉及遗传、免疫和微生物组的交互作用等。IBD-AILD患者存在独特的临床特征,但目前缺乏针对共病的统一诊疗指南,治疗目标常需在肠道和肝脏间权衡,亟需跨学科协作和基于发病机制的联合疗法。未来研究应聚焦于肠-肝轴的动态调控网络,开发兼顾疗效和安全性的新型干预策略。

全文下载

https://www.lcgdbzz.org/cn/article/doi/10.12449/JCH250704

- 搜索

-

- 1000℃李寰:先心病肺动脉高压能根治吗?

- 1000℃除了吃药,骨质疏松还能如何治疗?

- 1000℃抱孩子谁不会呢?保护脊柱的抱孩子姿势了解一下

- 1000℃妇科检查有哪些项目?

- 1000℃妇科检查前应做哪些准备?

- 1000℃女性莫名烦躁—不好惹的黄体期

- 1000℃会影响患者智力的癫痫病

- 1000℃治女性盆腔炎的费用是多少?

- 标签列表

-

- 星座 (702)

- 孩子 (526)

- 恋爱 (505)

- 婴儿车 (390)

- 宝宝 (328)

- 狮子座 (313)

- 金牛座 (313)

- 摩羯座 (302)

- 白羊座 (301)

- 天蝎座 (294)

- 巨蟹座 (289)

- 双子座 (289)

- 处女座 (285)

- 天秤座 (276)

- 双鱼座 (268)

- 婴儿 (265)

- 水瓶座 (260)

- 射手座 (239)

- 不完美妈妈 (173)

- 跳槽那些事儿 (168)

- baby (140)

- 女婴 (132)

- 生肖 (129)

- 女儿 (129)

- 民警 (127)

- 狮子 (105)

- NBA (101)

- 家长 (97)

- 怀孕 (95)

- 儿童 (93)

- 交警 (89)

- 孕妇 (77)

- 儿子 (75)

- Angelababy (74)

- 父母 (74)

- 幼儿园 (73)

- 医院 (69)

- 童车 (66)

- 女子 (60)

- 郑州 (58)