首页 > 医疗资讯/ 正文

论坛导读:在人类与阿尔茨海默病(AD)长达百年的斗争中,一场静默的革命正在发生——科学家们正在将诊断的关口前移,从症状出现后抢救记忆碎片,推进到症状出现前15年预测疾病风险。然而,公众对AD早期识别的认知仍被诸多误区笼罩,这些误解如同迷雾,阻碍着数百万潜在患者获取黄金干预时机。

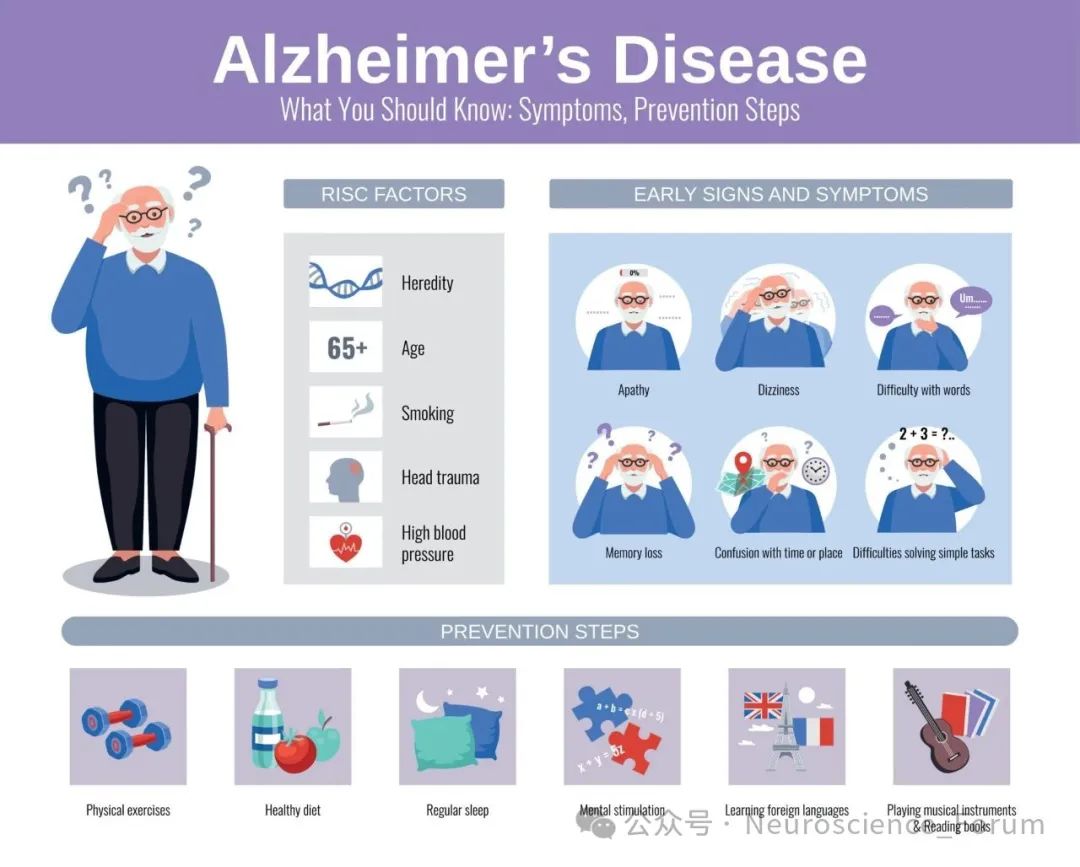

阿尔茨海默病(AD)作为最主要的神经退行性疾病,全球患者人数已突破5500万。在中国,65岁以上人群AD患病率高达7.99%,约35万失智症患者中56.88%为AD类型,其中近半数处于极轻或轻度阶段。随着抗Aβ靶向药物(如Leqembi和Kisunla)相继获批,早期精准诊断不仅成为延缓疾病进展的关键,更是避免误诊误治的临床迫切需求。

当记忆的星辰开始黯淡,最大的敌人往往不是疾病本身,而是那些根植于我们认知中的误区。在记忆的迷宫中,阿尔茨海默病(AD)如同悄然蔓延的迷雾,令人忧虑的是,近75%的病例在早期未被识别或误诊。当科学已证明早期干预可显著延缓病程时,这些认知误区却成为横亘在生命质量前的无形屏障。拨开“正常衰老”的迷雾,认清“单一检测”的局限,理解“早期干预”的深远意义——每一次对真相的靠近,都是对生命自主权的捍卫。科学的光芒已照亮前路,而迈出第一步的勇气,永远握在我们自己手中。

误区一:健忘就是正常老化,不必大惊小怪

“我母亲80岁了,忘东忘西不是很正常吗?”——李女士的困惑

阿尔茨海默病的进程犹如一场缓慢的雪崩,最初几片雪花常被误认为“正常衰老”。临床前期和轻度认知功能障碍期(MCI)是拦截疾病的关键窗口。当65岁的李阿姨开始频繁忘记钥匙位置或朋友名字时,家人总说“年纪大了都这样”。直到她找不到回家的路,才被确诊为AD中期——此时脑细胞已大量死亡。

科学辨析:衰老带来的轻微健忘与AD的认知衰退存在本质差异。前者可能忘记细节但事后能回忆,后者则呈现进行性、不可逆的记忆断层——如忘记如何使用遥控器或迷路于熟悉街道。若遗忘频繁干扰日常生活,绝非“正常衰老”可解释。生理性健忘与AD早期的病理性健忘本质不同。前者多因注意力分散或自然衰老,症状稳定甚至可逆;后者则呈现进行性恶化:从忘记近期事件到遗忘亲人面孔,从迷失方向到丧失自理能力。关键区别在于症状是否随时间加重,且AD常伴随语言障碍、判断力下降等复合症状。更需警惕的是,健忘还可能是脑卒中、脑炎等其他疾病的信号。若排除心理压力或突发事件影响后,记忆衰退仍持续进展,必须及时就医筛查。

误区二:AD是“老年专属病”,中年人无需关注

张先生56岁时被诊断为AD晚期,家属难以置信:“他还不到退休年龄啊!”追溯病史才发现,他十年前已有轻度认知障碍却未重视。

早发型AD(<65岁)占病例5%-10%,却最易被误诊为抑郁或压力综合征。一名45岁工程师因“工作压力大导致效率下降”辗转就医3年,最终淀粉样蛋白PET扫描揭示真相——这警示我们中年认知变化需高度警觉。简易精神状态检查(MMSE)等量表易受教育水平干扰。前沿诊断已进入多模态时代:结合神经心理评估、脑脊液Aβ/Tau蛋白检测、Aβ-PET影像及血液生物标志物(如p-tau217灵敏度达99%)。单一工具无法窥见疾病全貌。

科学辨析:虽然AD患者中65岁以上占多数,但早发型AD约占病例总数5%-10%。遗传是主要诱因(如APP、PSEN1基因突变),但环境毒素、脑创伤、糖尿病等也可能触发病理过程。临床接诊的最小患者甚至不足50岁,且早发型AD往往进展更快。美国FDA最新批准的仑卡奈单抗等疾病修饰疗法,对早期患者效果显著——这意味着中年群体更需关注预警信号。

误区三:AD发展缓慢,等等再就医也不迟

“父亲确诊轻度AD后,我们想等他退休再治疗,没想到半年就恶化到认不出家人。”一位患者的女儿含泪回忆。

AD早期症状远不止健忘。空间感错乱(在超市反复迷路)、执行功能下降(无法规划一日三餐)、语言障碍(词不达意)都可能是前兆。最新研究发现,约20%患者以非记忆症状首发,如视觉处理异常或性格剧变。

科学辨析:AD进展速度存在个体差异,但不干预时,轻症到重症的平均时间仅约1年。温度变化、感染、情绪波动等因素都可能加速衰退,部分患者甚至在数月内丧失基本生活能力。而早期干预可延缓病程3-5年——这正是全球首个AD循证预防国际指南强调的:通过控制血管风险、地中海饮食、强化社交等21项措施,可预防40%的AD发生。

误区四:AD无法预防,基因决定一切

“我奶奶有AD,我注定逃不掉。”这种绝望论调十分常见。

AD占痴呆病例60-80%,但血管性痴呆、路易体痴呆等“模仿者”众多。例如波动性认知障碍伴视幻觉,更倾向路易体痴呆。精准分型依赖专业鉴别诊断,误诊将导致治疗方案南辕北辙。尽管AD尚无根治方案,但早期诊断价值巨大。药物干预窗口期抗Aβ药物(如Lecanemab)对早期患者可延缓衰退27%。非药物管理认知训练、血压管控可降低40%进展风险。

科学辨析:基因只是拼图一角。即便携带高风险APOE ε4基因,通过**生活方式优化仍可降低发病风险。2024年一项追踪研究显示:保持规律运动可使高风险人群发病率降低35%;控制高血压和糖尿病分别降低15%和23%风险;坚持认知训练(如学习新语言)则降低29%。

误区五:血液检测不靠谱,确诊必须做腰穿或PET

许多家庭拒绝早期筛查,只因恐惧腰穿取脑脊液的疼痛,或承担不起万元一次的PET扫描。2024年高灵敏度血液生物标志物检测获FDA突破性认定,但需清醒认知血液初筛阳性仍需结合影像/脑脊液确诊。假阳性风险及个体差异意味着结果解读必须由专业团队完成。APOE ε4基因确会显著增加AD风险,但非决定性。研究显示携带APOE ε4者约50%最终未患病,而表观遗传、生活方式等环境因素影响巨大。盲目基因检测反可能引发不必要焦虑。

随着GFAP血液检测在中国进入临床验证阶段,AI影像诊断系统在医院部署,早期AD筛查正变得像测血糖一样便捷。当我们破除认知迷雾,便会发现AD的本质并非“不死的绝症”,而是一场与时间的赛跑。AD早期识别已进入生物标志物驱动的精准时代,Tau PET与血液P-tau181检测等技术突破,为超越传统认知量表局限提供了新路径。抓住症状前10-15年的干预窗口期,通过精准诊断联合生活方式干预及生物制剂治疗,人类有望将AD转化为可防可控的慢性病,让千万家庭远离“遗忘的深渊”。然而,LANS等新型综合征的鉴别、精神共病的干扰以及检测标准化不足,仍是临床实践中的重大挑战。未来需通过多组学整合、人工智能分层及移动筛查网络,将“早筛早治”从理念转化为实践,最终实现AD从可诊到可治的跨越。

- 搜索

-

- 1000℃李寰:先心病肺动脉高压能根治吗?

- 1000℃除了吃药,骨质疏松还能如何治疗?

- 1000℃抱孩子谁不会呢?保护脊柱的抱孩子姿势了解一下

- 1000℃妇科检查有哪些项目?

- 1000℃妇科检查前应做哪些准备?

- 1000℃女性莫名烦躁—不好惹的黄体期

- 1000℃会影响患者智力的癫痫病

- 1000℃治女性盆腔炎的费用是多少?

- 标签列表

-

- 星座 (702)

- 孩子 (526)

- 恋爱 (505)

- 婴儿车 (390)

- 宝宝 (328)

- 狮子座 (313)

- 金牛座 (313)

- 摩羯座 (302)

- 白羊座 (301)

- 天蝎座 (294)

- 巨蟹座 (289)

- 双子座 (289)

- 处女座 (285)

- 天秤座 (276)

- 双鱼座 (268)

- 婴儿 (265)

- 水瓶座 (260)

- 射手座 (239)

- 不完美妈妈 (173)

- 跳槽那些事儿 (168)

- baby (140)

- 女婴 (132)

- 生肖 (129)

- 女儿 (129)

- 民警 (127)

- 狮子 (105)

- NBA (101)

- 家长 (97)

- 怀孕 (95)

- 儿童 (93)

- 交警 (89)

- 孕妇 (77)

- 儿子 (75)

- Angelababy (74)

- 父母 (74)

- 幼儿园 (73)

- 医院 (69)

- 童车 (66)

- 女子 (60)

- 郑州 (58)