首页 > 医疗资讯/ 正文

基于免疫的联合疗法已经改变了转移性肾细胞癌(mRCC)的一线治疗方式,但用于患者筛选的可靠生物标志物仍然难以确定。染色体3p突变(例如,VHL、PBRM1、SETD2、BAP1)已显示出不一致的预后和预测价值。这项回顾性研究评估了基于组织的生物标志物的预后影响,重点关注转移性肾细胞癌中的3p突变。一项单中心回顾性分析纳入了接受免疫联合疗法或酪氨酸激酶抑制剂(TKI)治疗的mRCC患者。研究者评估了14个基因的突变情况,其中包括VHL、PBRM1、SETD2和BAP1基因。主要终点是总生存期(OS)和无进展生存期(PFS)。使用单变量和多变量模型对预后因素进行了分析。

在纳入的38名患者中,最常见的突变发生在VHL(45%)、PBRM1(42%)和SETD2(26%),其中后两者在男性患者中更为常见(p = 0.012)。大多数患者(74%)接受了基于免疫的联合治疗;26%的患者接受了TKI治疗。SETD2突变与原发性难治性相关(30%)。中位OS尚未达到;脑转移(p = 0.001)和BAP1突变(p = 0.025)预示着OS较差,而PBRM1突变则倾向于使OS改善(p = 0.845)。中位PFS为14.1个月。较高的肿瘤分级(p = 0.038)和较差的ECOG PS(p = 0.008)对PFS产生负面影响,而3p突变对PFS没有显著影响。

ECOG PS和脑转移被确认为不良预后因素。VHL和PBRM1基因突变可能提示预后较好,而SETD2和BAP1基因突变则预示着预后较差。需要更大规模的研究来证实这些发现。

研究背景

每年约87%的肾癌确诊病例为肾细胞癌(RCC),2020年全球新发病例超过40万例,这使其成为最常见的泌尿生殖系统癌症类型之一,也是全球第14大最常被诊断出的恶性肿瘤。更具体地说,RCC涵盖了广泛的组织病理学类型,其中透明细胞肾细胞癌(ccRCC)约占病例的80%。其余20%的病例统称为非透明细胞肾细胞癌(nccRCC),包括几种具有不同分子和细胞基因学特征的变异组织学类型。其中,两种主要的亚型是乳头状肾细胞癌(pRCC,约15%)和嫌色细胞肾细胞癌(chRCC,约5%)。其余病例由极为罕见的亚型组成,每种亚型的发病率≤1%,以及未分类肿瘤(也称为未另作说明的肾细胞癌,NOS RCC),它们占RCC确诊病例的4%-5%。

至于这种疾病的治疗管理,根治性手术仍然是局限性和早期肾细胞癌的金标准治疗方法,通常通过全肾切除术或部分肾切除术进行,且与组织学类型(ccRCC vs nccRCC)无关。然而,这些患者中有20%-40%会出现复发或疾病进展。根据KEYNOTE-564的研究结果,PD-1抑制剂帕博利珠单抗最近已被批准作为复发风险较高的已切除ccRCC患者的辅助治疗策略。此外,25%-30%的患者在确诊时已出现转移性疾病,与局限性肿瘤患者相比,其5年OS率明显较低(12% vs 93%)。

在过去十年中,mRCC的全身治疗因所谓的基于免疫的联合疗法的引入而发生了根本性变革。这些联合疗法包括单独使用免疫检查点抑制剂(ICIs)(如PD-1抑制剂联合细胞毒性T淋巴细胞抗原4(CTLA-4)抑制剂,如纳武利尤单抗联合伊匹木单抗),或者与TKIs联合使用(如帕博利珠单抗联合阿昔替尼或仑伐替尼,以及纳武利尤单抗联合卡博替尼)。ICI/ICI和ICI/TKI联合疗法的出现,在肿瘤缓解率和生存结局方面带来了显著改善,这是以往使用标准治疗的单药TKI从未实现过的。

尽管在治疗方面取得了这些进展,但mRCC患者对基于ICI的治疗反应存在差异。到目前为止,唯一经过验证可指导治疗决策过程的参数是由国际转移性肾细胞癌数据库联盟(IMDC)制定的风险分层标准。然而,IMDC风险分层在当前的免疫治疗时代存在相当大的局限性,因为它最初是在前一个TKI治疗时代作为一种预后模型开发的。因此,迫切需要经过验证的基于ICI治疗的生物标志物,以便更好地根据患者和肿瘤特征调整现有的治疗策略,从而避免不必要的毒性,并筛选出更有可能对治疗产生持久反应的患者。此外,在这个免疫治疗时代,目前临床上仍期待能有已确立的、可用于日常临床实践的预后因素。

到目前为止,已经评估了多种潜在的生物标志物,将其作为可能的预后因素或对全身治疗反应的预测指标,其中包括与肾细胞癌生物学和进展相关的守门基因中的驱动突变。尽管尚未确定mRCC的单一基因组预测指标,但正在进行的研究在这一领域仍显示出一定的前景。

聚焦于ccRCC,染色体3p的缺失是一个早期且关键的致癌事件,导致超过90%的病例中出现VHL肿瘤抑制基因的双等位基因失活。在VHL基因失活后,其他位于3p上的肿瘤抑制基因,包括PBRM1、SETD2和BAP1,可能会促进疾病进展,尽管它们的突变发生得较晚且限速作用较小。3p上染色质修饰基因的缺失会破坏表观遗传和非表观遗传过程,在肿瘤发生中起着至关重要的作用。此外,KDM5C是ccRCC中最常发生突变的非3p基因,这凸显了表观遗传学在这种癌症中的重要性。相比之下,除了在某些pRCC病例中,MET基因通路和7号染色体所起的作用外,对nccRCC的分子驱动因素了解较少。虽然在pRCC中也能发现PBRM1、BAP1和SETD2基因突变,但其发生频率低于ccRCC。

关于染色体3p上的基因,由于VHL基因在ccRCC患者中常见突变,它无疑是转化研究的主要关注点之一。作为E3泛素连接酶复合物的一部分,VHL通过与羟基化的缺氧诱导因子-α(HIFα)结合,在细胞的氧感知中发挥关键作用,并标记HIFα以便其降解。VHL基因的功能缺失性突变会阻止这一过程,导致HIFα积累,并使缺氧反应基因在正常氧条件下也持续激活,从而促进血管生成、癌细胞增殖和转移扩散。2019年,对一个机构数据库中ccRCC肿瘤样本的测序分析显示,接受一线TKI治疗的VHL基因突变患者的PFS有所改善,这表明他们对靶向治疗有良好的反应。另一方面,在对接受后线纳武利尤单抗治疗的mRCC患者的回顾性分析中,VHL基因突变并不能可靠地预测对免疫治疗的反应。虽然关于VHL基因突变在mRCC中的预后作用的研究结果相互矛盾,但关于这种基因变异作为ICI/TKI联合治疗反应预测指标的有效性,仅有一些不一致的数据。

PBRM1基因编码与BRG1相关的因子(BAF180),它是SWI/SNF染色质重塑复合物的一个亚基,也是ccRCC中第二常见的突变基因(突变频率约为20%-40%)。研究表明,在接受TKI治疗的mRCC患者中,PBRM1基因的失活突变具有良好的预后作用,而多项研究表明,将PBRM1基因状态用作预测对ICI治疗反应的生物标志物具有一定的潜力。尽管如此,目前的研究结果并不支持将这种突变作为基于免疫的联合治疗的有效标志物,仍然需要更可靠的数据。

与PBRM1基因一样,SETD2和BAP1基因也起着表观遗传调控因子的作用。研究表明,BAP1基因突变与局限性和转移性肾细胞癌患者的不良预后相关。目前尚无证据表明BAP1基因突变与转移性肾细胞癌患者对免疫治疗的反应之间存在潜在关联,而BAP1基因突变患者与未突变患者相比,接受TKI治疗后的生存获益较低。值得注意的是,BAP1和PBRM1基因突变是相互排斥的。

至于SETD2基因,这个位于3p上的基因编码一种H3赖氨酸36组蛋白甲基转移酶,参与多种染色质调控过程,其作为不良预后标志物的作用如今已得到充分确立。有趣的是,2021年的一项研究分析了来自癌症基因组图谱(TCGA)的一个泛癌队列,发现SETD2基因突变与接受ICI治疗患者的总体缓解率(ORR)之间存在显著相关性,这表明SETD2基因可能是一种潜在的不依赖于组织类型的免疫治疗预测生物标志物。相反,关于SETD2基因作为靶向治疗反应预测指标的潜在作用的数据不一致且存在争议。

关于BAP1或SETD2基因突变作为接受基于免疫的联合治疗的转移性肾细胞癌患者的预测生物标志物的有效性,现有的研究结果有限,且主要来自III期关键研究的生物标志物分析,但这些分析仍未得出明确结论。因此,正在进行的研究旨在就这一主题获得更可靠的证据。

最近,研究者所在中心对一小部分接受ICI/ICI或ICI/TKI联合治疗的转移性肾细胞癌患者进行了一项提出假设的探索性分析,结果显示在这种治疗情况下,SETD2基因突变可能具有不良的预后作用,同时也强调了伴随的VHL和PBRM1变异可能作为ICI/TKI治疗疗效的预测指标。

这项回顾性研究的目的是评估可能与预后相关或可预测对现有一线全身治疗反应的基于组织的生物标志物,重点关注染色体3p上的基因突变。

研究结果

患者特征:

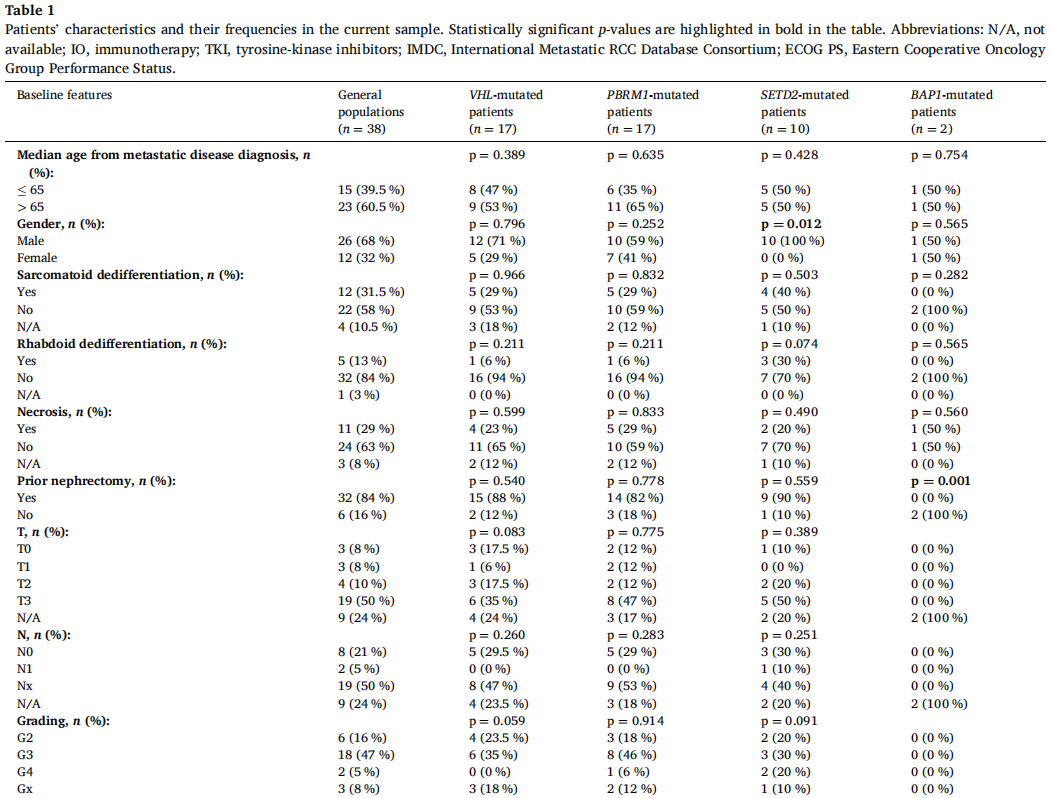

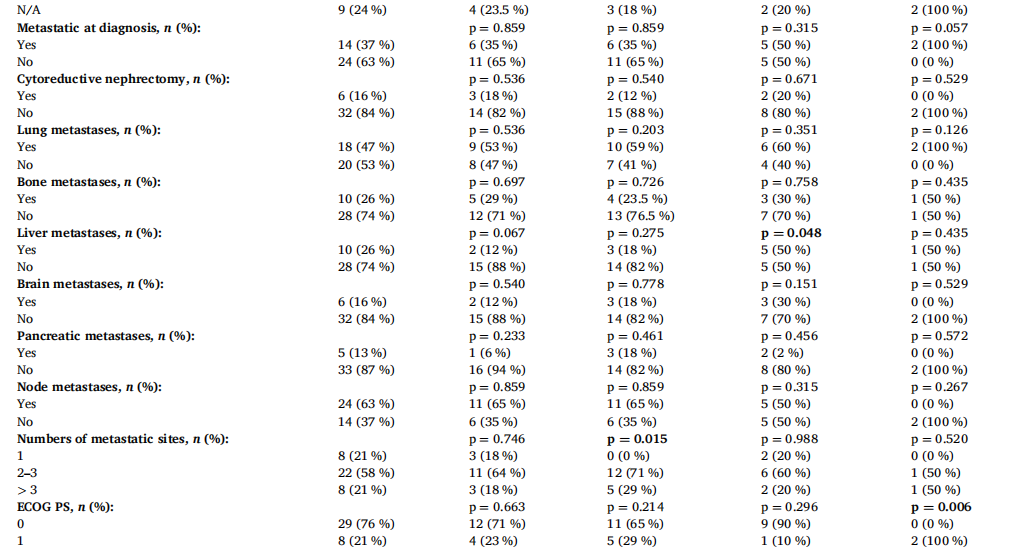

在2014年11月至2024年3月期间,该中心确定了60例拟接受基于ICI/ICI或ICI/TKI联合治疗,或TKI单药治疗作为一线全身治疗的mRCC患者。在这60例入选患者中,共有38例患者对可用的肿瘤组织样本进行了确切的基因组分析(图1)。本回顾性研究中患者的主要特征见表1。

图1

表1

从总体人群来看,男性患者26例(68%),女性患者12例(32%)。在VHL和PBRM1基因突变的亚组人群中观察到了相似的性别分布,不过差异无统计学意义。相反,SETD2基因突变在男性中的发生率显著更高(男性患者中占100%;p = 0.012)。就组织学特征而言,总体人群中的大多数患者被诊断为ccRCC(95%,n = 36),仅有2例患者为非透明细胞组织学类型(5%)。更具体地说,这2例nccRCC患者,1例是pRCC,1例是chRCC,且二者均接受了TKI单药治疗。此外,携带VHL、PBRM1、SETD2和BAP1变异的患者100%为ccRCC。尽管没有统计学意义,但在总体人群以及那些因3p突变而入选的患者中,大多数患者均未出现肉瘤样去分化和横纹肌样特征。

在总体人群中,确诊时非转移性患者的数量是转移性患者的两倍多(63% vs 37%),这一趋势在VHL和PBRM1基因突变的患者中也有体现(两种情况p值均为0.859)。在SETD2基因突变的患者中,50%最初即为转移性患者,而另外50%在确诊时为非转移性患者(p = 0.315)。此外,2例BAP1基因突变的患者在确诊时均为非转移性(p = 0.057)。

表1还显示了总体人群以及因3p突变入选的患者中,肺、骨、肝、淋巴结、脑和胰腺转移的不同发生频率。最常见的转移部位是淋巴结(63%)和肺(47%),其次是骨(26%)和肝(26%)。在因3p突变入选的亚组人群中,没有实质性差异。值得注意的是,在因SETD2基因突变入选的患者中,有肝转移和无肝转移的患者分布均匀(50% vs 50%,p = 0.048)。

关于IMDC风险分层,纳入的许多患者在确诊时被判定为中危(n = 22,58%),而13例患者为低危(34%),3例患者为高危(8%)。在VHL基因突变的患者中,大多数在确诊时被归类为低危(n = 8,47%),而6例患者为中危(35%),3例患者为高危(18%)(p = 0.019)。因PBRM1(p = 0.440)和SETD2(p = 0.837)变异入选的大多数患者被归类为中危,低危和高危组的患者较少。相比之下,2例BAP1基因突变的患者均被归类为IMDC中危(p = 0.464)。在开始一线治疗时,总体人群中约70%的患者ECOG PS为0(活动能力完全正常),VHL基因突变(p = 0.663)和PBRM1基因突变(p = 0.214)的患者中也是如此。90%的SETD2基因突变患者在开始全身治疗时ECOG PS评分为0(p = 0.296)。此外,所有BAP1基因变异的患者ECOG PS评分为1(p = 0.006)。

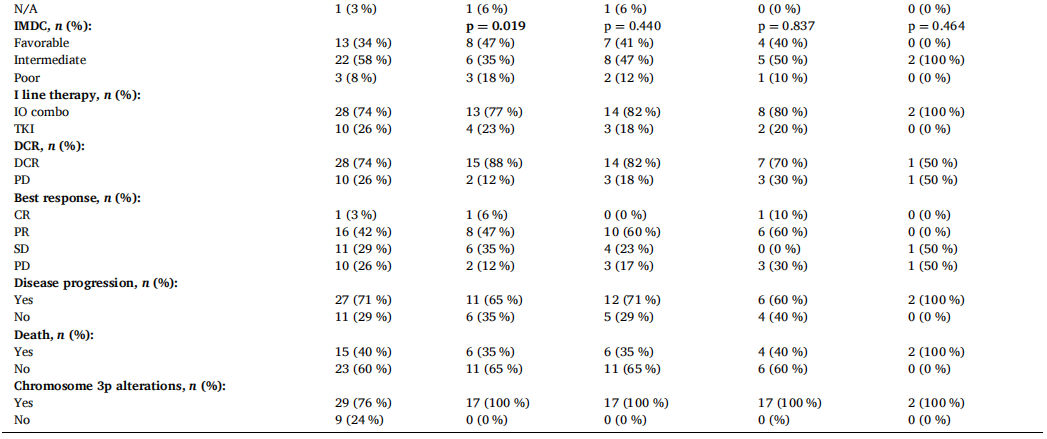

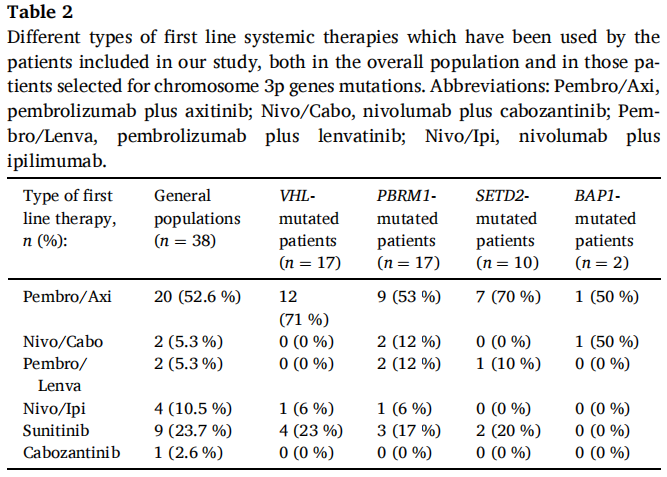

至于一线治疗的类型,总体人群中的大多数患者接受了基于ICI的治疗:28例患者接受了基于免疫的联合治疗(74%),其余10例患者接受了TKI单药治疗(26%)。携带VHL、PBRM1和SETD2基因突变的患者也有类似结果。2例BAP1基因突变的患者接受了ICI/TKI联合治疗。表2显示了在本研究患者样本中使用了何种基于ICI的联合治疗或TKI单药治疗。

表2

在总体人群以及VHL、PBRM1和SETD2基因突变的亚组人群中,超过70% 的患者实现了良好的疾病控制(DCR),其中部分缓解(PR)是对全身治疗最常见的最佳反应。原发性难治患者中最常见的是SETD2基因变异(30%),其次是PBRM1(17%)和VHL(12%)基因突变。另一方面,2例BAP1基因突变患者中,1例对治疗的最佳反应为病情稳定(SD),而另1例为原发性难治患者。

然而,由于接受TKI单药治疗的患者样本量有限,无论是在总体队列中,还是在因3p染色体突变入选的患者中,对免疫治疗联合方案和TKI单药治疗的反应进行可靠的统计学比较都是不可行的。因此,VHL、PBRM1、SETD2或BAP1基因突变是否可以作为治疗反应或对免疫治疗或靶向治疗耐药的预测生物标志物仍不清楚。

突变状态:

研究者对在中心接受治疗的38例患者的福尔马林固定石蜡包埋(FFPE)肿瘤样本进行了评估,这些组织样本被认为适合进行基因组分析。在纳入最终分析的患者的肿瘤组织中,发现了以下基因的突变:ATM、BAP1、KDM5C、MET、MTOR、NF2、PBRM1、PTEN、SETD2、SMARCB1、TP53、TSC2和VHL基因。在这38例病例中,最常见的基因变异涉及VHL基因(占样本的45%;n = 17)、PBRM1基因(42%;n = 16)和SETD2基因(26%;n = 10)。更详细地说,报告的VHL基因突变在所有17例中都具有已知的致病效应(PAT)。对于PBRM1突变,16个肿瘤中有15个携带PAT突变,其余1个样本的特征是具有意义未明的变异(VUS)突变。最后,10例中有9例(90%)携带SETD2基因的PAT变异,其余1个样本携带该基因的VUS变异。不太常见的基因变异涉及ATM基因(23.7%,n = 9)、MTOR基因(16%,n = 6)、PTEN基因(10.5%,n = 4)。在该队列中仅2个样本检测到BAP1基因突变(5%;1个PAT突变和1个VUS突变)。总之,38个标本中有30个(78.9%)存在PAT基因突变,5个(13.2%)携带VUS变异。其余3个样本为野生型(7.9%)。

38例患者中有22例(58%)携带多基因检测panel中所检测基因的伴随突变。其中,9例患者(23.7%)的特征是VHL和PBRM1基因共突变,因此这被确认为本研究样本中最常见的共突变。此外,在这9例VHL和PBRM1共突变的标本中,有2例还携带伴随的SETD2基因变异:1个样本有SETD2VUS变异,而1个样本存在PAT突变。值得注意的是,1个标本同时存在PBRM1和BAP1基因突变,而这两个基因通常被认为是相互排斥的。

10例患者(8例接受基于ICI的联合治疗,2例接受TKI治疗)对原发性肿瘤组织和转移性活检组织都进行了基因组分析,因为这两种样本类型都可用且适合分析。在对原发性和转移性肿瘤组织样本都进行分析的患者中,发现分子谱完全具有可比性。

总体人群的生存分析:

中位随访时间为33.0个月(28.0 - 37.0个月)。在总体人群(n=38)中,mOS未达到(NR;95%CI:NR - NR)。是否存在肉瘤样和横纹肌样特征对生存没有显著影响(p值分别为0.193和0.722) ,这两组患者均未达到mOS。基于肿瘤分级发现了显著的生存差异(p = 0.025),G4级肿瘤患者的mOS(5.1个月)比G3级(未达到)和G2级患者(6.4个月)更短。

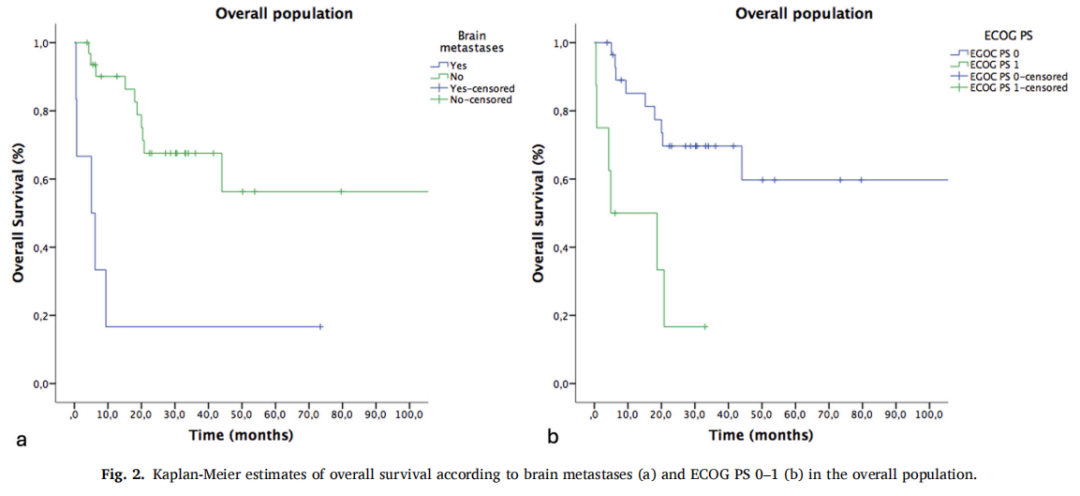

初诊时即为转移性的患者mOS为44.2个月,但与非转移性患者(mOS未达到)相比,差异无统计学意义(p = 0.902)。接受减瘤性肾切除术的患者和未接受该手术的患者之间,OS未观察到显著差异(p = 0.368);肺转移(p = 0.786)、骨转移(p = 0.742)、肝转移(p = 0.349)或胰腺转移(p = 0.340)患者之间,OS同样无显著差异。然而,脑转移的存在与显著更差的OS相关(5.1个月 vs 未达到;p = 0.001)(图2)。虽然无统计学意义(p = 0.100),但与有三个以上转移部位的患者相比,仅有一个转移部位的患者往往具有更长的mOS(44个月 vs 18个月)。值得注意的是,基于ECOG状态,突显出显著的生存差异(p = 0.001)(图2)。

图2

在本研究的分析中,VHL和SETD2基因突变对OS没有显著影响。另一方面,PBRM1基因突变的患者mOS略好(19.2个月 vs 14.1个月),尽管差异不显著(p = 0.845)。相比之下,BAP1基因突变似乎与更差的OS显著相关(4.9个月 vs 野生型患者未达到;p = 0.025)。

关于PFS数据,总体人群的mPFS为14.10个月(95%CI:7.61 - 20.58)。在所研究的众多特征中,肿瘤分级在mPFS方面存在显著差异(p = 0.038),Gx和G3级患者的PFS(分别为23.5个月和19.2个月)比G4级患者(2.9个月)更长。值得注意的是,G2级患者的mPFS也较低(4.0个月)。在总体人群中,基于横纹肌样特征(p = 0.751)、确诊时的转移分期(p = 0.476)以及是否接受减瘤性肾切除术(p = 0.150),在PFS获益方面未发现统计学显著差异。

虽然肺转移和骨转移的存在对PFS没有显著影响(p值分别为0.664和0.932),但肝转移与更差的PFS相关,且接近显著水平(4.5个月 vs 18.9个月;p = 0.077)。确诊时存在脑转移也倾向于使PFS更短,尽管结果不显著(2.9个月 vs 19.2个月;p = 0.144)。

ECOG PS被证实是一个有意义的预后因素,与PFS密切相关(ECOG PS为0的患者PFS为22.3个月,评分为1的患者为1.0个月;p = 0.008)(图3)。尽管随着风险类别增加,可能会呈现出mPFS更差的趋势(低危:22.3个月 vs 中危:14.1个月 vs 高危:7.6个月),但IMDC风险评分对PFS没有显著影响(p = 0.932)。一线治疗(基于ICI的联合治疗与TKI单药治疗)在PFS方面没有显示出显著差异(p = 0.243),两组的中位PFS均为14.1个月。

图3

至于3p基因变异,VHL、PBRM1和SETD2基因的突变状态似乎与mPFS的显著差异无关(p值分别为0.587、0.681和0.662),突变患者的PFS略有更好的趋势。相反,BAP1基因突变的患者倾向于具有更差的mPFS(1.0个月 vs 18.9个月,p = 0.156),尽管该亚组存在上述局限性。

针对染色体3p基因突变患者的生存分析:

VHL突变患者与野生型患者的对比:

在分析的各个亚组中,VHL基因突变并未显著影响OS。事实上,考虑到许多变量,如肉瘤样和横纹肌样去分化(p值分别为0.899和0.786)、肿瘤分级(p值无数据)、确诊时的转移分期(p = 0.583)、减瘤性肾切除术(p = 0.565),VHL基因突变患者和野生型患者在mOS方面并无显著差异。伴有肝转移和脑转移的VHL基因突变患者的mOS(两种情况均为0.5个月)往往短于具有相同转移部位的野生型患者(分别为18.7个月和5.1个月),尽管数据并无统计学意义(p值分别为0.995和0.952)。至于转移部位的数量,不同类别的VHL基因突变患者的mOS均未达到,而野生型患者有所不同,转移部位为1个时为44.0个月,转移部位大于3个时为18.0个月(p = 0.671)。

关于一线全身治疗,除了接受基于ICI联合治疗的野生型患者(18.7个月)外,突变组和野生型组的mOS均未达到(p = 0.657)(图4)。

图4

同样,在本研究样本中,与野生型患者相比,VHL基因突变的mRCC患者在大多数亚组中的PFS并无统计学显著差异。然而,VHL基因突变组可能呈现出mPFS值更高的趋势,尤其是在无肺转移的患者中(突变组为67.2个月,野生型组为4.5个月,p = 0.518)。当考虑确诊时转移部位的数量(p = 0.280)、ECOG PS(p = 0.297)和IMDC风险类别(p值无数据)时,也观察到了这一趋势。尽管如此,上述所有结果均无统计学意义。虽然并无统计学意义(p = 0.500),但与接受一线基于免疫的联合治疗的野生型患者相比,VHL基因突变患者的mPFS有积极的趋势(22.3个月vs14.1个月),而接受TKI单药治疗的突变患者和野生型患者的mPFS相似(14.1个月vs14.1个月)。

最后,VHL基因突变与PBRM1或SETD2基因突变同时存在时,似乎与更高的mPFS相关(VHL + PBRM1基因突变患者为22.3个月vs14.1个月;VHL + SETD2基因突变患者为未达到(NR)vs14.1个月)。相反,当报告同时存在BAP1基因突变时,那些患者(无论是VHL基因突变患者还是野生型患者)的mPFS可能会更短。值得注意的是,后面这些结果均无统计学意义(p值分别为0.554、0.443以及无数据)。

PBRM1基因突变患者与野生型患者的对比:

与VHL基因类似,在本研究患者样本中,PBRM1基因突变的存在在众多亚组中似乎并未对OS和PFS产生显著影响。

就OS而言,考虑到许多变量,如肉瘤样(p = 0.679)和横纹肌样(p = 0.795)去分化、肿瘤分级(p = 0.527)、确诊时的转移分期(p = 0.797),以及不同的转移部位和数量,PBRM1基因突变患者和野生型患者的生存结局并无差异。被归为ECOG PS 1的PBRM1基因突变患者,与ECOG PS 1的野生型患者相比,其mPFS在数值上更长(20.8个月vs 4.3个月)。然而,这一差异并无统计学意义(p = 0.600)。当考虑IMDC风险评分时,即使考虑到不同风险类别的差异,PBRM1基因突变患者与野生型患者相比,也明显存在mPFS更高的趋势,但这一差异未达到统计学显著水平(p = 0.653)。此外,基于一线治疗的类型(p = 0.768)或同时存在的基因突变,未发现生存结局有显著差异(图4)。

在PBRM1基因突变亚组中,关于PFS的数据没有不同的结果。尽管并无统计学显著差异,但在无肺转移(85.0个月vs 18.9个月)或无肝转移(23.5个月vs 14.1个月)的患者中,与野生型患者相比,PBRM1基因突变患者的mPFS在数值上可能更高(p值分别为0.461和0.961)。此外,基于转移部位的数量、ECOG PS和IMDC风险等级,PBRM1基因突变患者与野生型患者相比,mPFS有积极的趋势,尽管差异并不显著。

尽管并无统计学意义(p = 0.492),且该亚组中接受TKI单药治疗的患者样本量较小(n = 3),但与野生型患者相比,PBRM1基因突变患者的PFS有更高的积极趋势(36.2个月vs 14.1个月)。在接受ICI联合治疗的患者中未观察到这种差异(14.1个月vs 14.1个月)。

同时存在PBRM1基因突变与VHL或SETD2基因突变的患者中,mPFS值可能更高(分别为22.3个月和19.2个月),而在具有PBRM1 + BAP1基因突变的个别患者中,mPFS值明显特别低(1.0个月)。后面这些结果并无统计学意义(p值分别为0.831、0.586和0.733),并且必须注意到,由于样本数量较少,对这些数据的解读受到限制。

SETD2基因突变患者与野生型患者的对比:

如先前对其他3p基因所报告的情况一样,在本研究人群中,SETD2基因突变在众多亚组中并未显示出对OS和PFS有显著影响。

尽管如此,SETD2基因突变患者的mOS值似乎低于野生型患者,尤其是考虑到转移部位的数量、ECOG PS和IMDC风险等级时。特别是,与被归为ECOG PS 1(0.5个月vs 14.1个月)或IMDC低风险(0.5个月vs 7.6个月)的野生型患者相比,SETD2基因突变患者对OS有明显的负面影响,尽管各亚组之间并无统计学显著差异(p值分别为0.897和0.630)。此外,接受一线基于ICI治疗的SETD2基因突变患者的mOS为19.2个月,而野生型患者为14.1个月(图4),而接受单药TKI治疗的突变患者和野生型患者在mOS方面未检测到差异(14.1个月vs 14.1个月)(p = 0.616)。

PFS的结果证实了上述关于SETD2基因突变患者OS数据的情况。然而,分析并未揭示在各种临床和病理因素方面,SETD2基因突变患者和野生型患者在PFS方面存在统计学显著差异。

单因素和多因素分析:

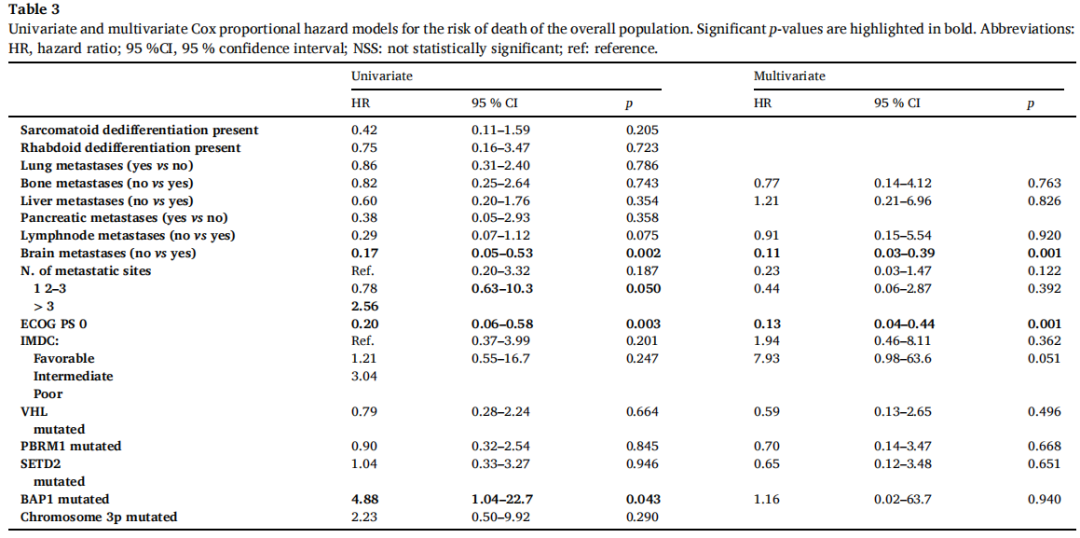

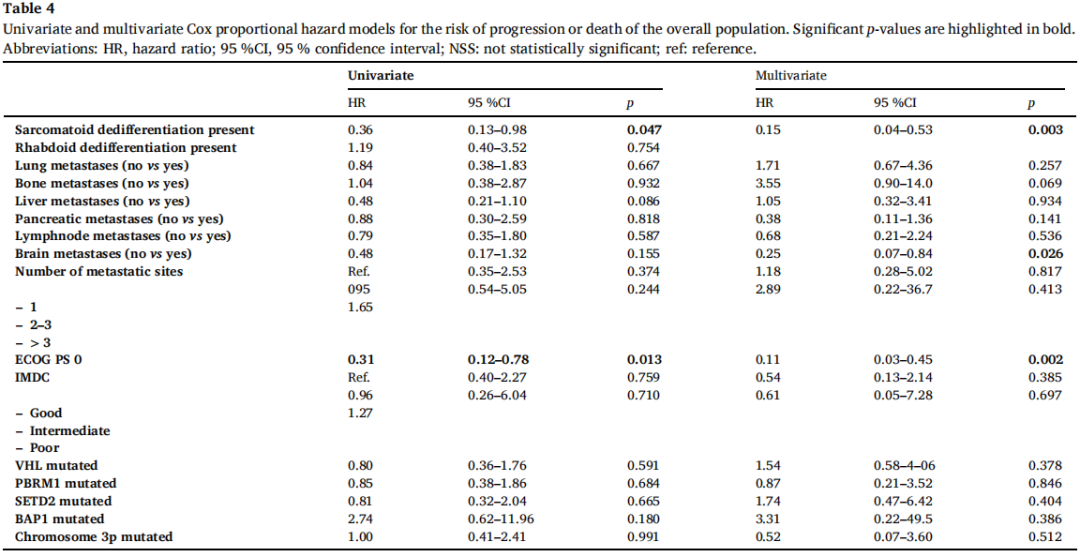

在总体人群中,经单因素和多因素分析,与更差的OS和PFS显著相关的危险因素的特点是HR> 1(表3和表4)。在本研究中,与更差的OS相关的危险因素包括存在脑转移(无脑转移的HR为0.17,95%CI:0.05 - 0.53;p = 0.002)、确诊时转移部位超过3个(HR为2.56,95%CI:0.63 - 10.3;p = 0.003)以及确诊时ECOG PS为1(确诊时ECOG PS评分为0的HR为0.20,95%CI:0.06 - 0.58;p = 0.003)。另一方面,根据是否存在肉瘤样或横纹肌样特征、是否存在肺、骨、肝、胰腺和淋巴结转移、IMDC风险等级、是否存在VHL基因突变、PBRM1基因突变和SETD2基因突变,未发现统计学差异(表3)。值得注意的是,尽管本研究样本中BAP1基因突变患者的数量非常有限(n = 2),但BAP1基因突变的存在似乎对OS有负面影响,且差异具有统计学意义(p = 0.043)。

表3

表4

关于PFS,单因素分析表明,唯一与更短的PFS显著相关的危险因素是ECOG PS评分为1(确诊时ECOG PS评分为0的HR为0.31,95%CI:0.12 - 0.78;p = 0.013)。相反,肉瘤样去分化的存在似乎与更好的PFS显著相关(HR为0.36,95%CI:0.13 - 0.98;p = 0.047)(表4)。

对OS的多因素分析显示,确诊时ECOG PS评分为1(确诊时ECOG PS评分为0的HR为0.13,95%CI:0.04 - 0.44;p = 0.001)以及存在脑转移(无脑转移的HR为0.11,95%CI:0.03 - 0.39;p = 0.001)与总体人群中更高的死亡风险独立相关(表3)。

此外,对PFS的多因素分析显示,在本研究样本中,只有ECOG PS评分为1作为潜在的独立预后标志物达到了统计学显著性(确诊时ECOG PS评分为0的HR为0.11,95%CI:0.03 - 0.45;p = 0.002)。确诊时存在肝功能损害似乎对mRCC患者的PFS有负面影响,尽管未达到统计学显著性(HR为1.05,95%CI:0.32 - 3.41;p = 0.934)。与OS和PFS相关变量的单因素和多因素分析结果分别见表3和表4。

至于全身治疗的缓解率,在总体人群中,无论给予的一线治疗是什么,根据VHL、PBRM1和SETD2的突变状态,未检测到统计学显著差异。然而,VHL和PBRM1基因突变患者可能会突显出更好的治疗反应趋势。

此外,在接受一线基于免疫的联合治疗的患者亚组中没有显著差异(图5)。尽管未达到统计学显著性,但在VHL和PBRM1基因突变的患者中观察到了对基于免疫治疗方案有更好反应的趋势(图5)。

图5

讨 论

转移性RCC仍是全球主要的健康问题,其发病率不断上升且死亡率很高。尽管基于免疫的联合疗法的应用已经改变了这种疾病的治疗格局,但患者对这些疗法的反应仍然存在很大差异。因此,确定导致肾细胞癌侵袭性的特征对于增进我们对其发病、持续发展和进展的理解至关重要,同时也有助于开发可在日常临床实践中得到验证的预后和预测生物标志物。个体基因的突变,尤其是那些对肾癌发展起关键作用的基因,长期以来一直是生物标志物研究的重点。

在这项回顾性研究中,研究者使用多基因检测panel进行了NGS分析,以调查在该中心接受一线基于免疫的联合疗法或单药TKI治疗的38例mRCC患者这一真实世界人群中,ATM、BAP1、KDM5C、MET、MTOR、NF2、PBRM1、PIK3CA、PTEN、SETD2、SMARCB1、TP53、TSC1、TSC2、VHL这些基因的突变状态。这项基因组分析的目的是突出染色体3p基因的突变(重点关注VHL、PBRM1和SETD2,它们是ccRCC肿瘤发生中最常见的守门基因)对生存结局的潜在影响,以便在当前免疫治疗时代确定mRCC的预后和预测生物标志物。

首先,本研究中确定的关键基因组变异的发生率,例如VHL、PBRM1和SETD2的突变,与在更大规模的mRCC患者队列中报道的频率密切一致。相比之下,在本研究的38例患者中仅发现2例存在BAP1基因突变,而在其他数据集中,这些突变的发生率据报道更高。

本研究表明,肿瘤分级、脑转移、ECOG PS和BAP1基因突变对OS有更显著的影响,诊断时ECOG PS为1分和存在脑转移是导致mOS显著更差的独立危险因素,而其他临床和病理因素(如肉瘤样和横纹肌样去分化、IMDC风险分级等)以及3p基因的突变(VHL、PBRM1和SETD2)在这项真实世界队列中似乎并未对OS产生显著影响。PFS数据也观察到了类似的结果,ECOG PS为1分成为总体人群中唯一的独立预后因素。这些结果证实了ECOG PS作为肾细胞癌以及其他几种恶性肿瘤的预后标志物的关键作用。同样,本研究的数据证明脑转移的发生是肾癌预后不良的一个指标。

在本研究患者队列中,肉瘤样去分化的预后价值很有意思。更具体地说,在单因素分析中,存在肉瘤样去分化的患者似乎有PFS显著更好的情况,但这一发现与传统上认为具有肉瘤样成分的mRCC患者预后不良的观点相悖。值得注意的是,本研究中的大多数患者都接受了基于免疫的联合疗法,而且众所周知,肉瘤样特征与肾癌对免疫治疗的反应改善有关。因此,本研究的发现可能反映了ICIs对存在肉瘤样去分化的mRCC患者的强大疗效。

聚焦于染色体3p基因变异,本研究结果并未显示出与所分析的各种单基因突变相关的生存结局存在统计学上的显著差异。然而,本研究结果中的一些见解值得进一步关注。在总体人群中,无论其他变量如何,携带VHL或PBRM1基因突变的患者与野生型患者相比,往往表现出更长的mOS和mPFS值。这些发现支持了这些3p突变在mRCC中的积极预后价值,尤其是在当前基于免疫联合疗法的时代。到目前为止,许多研究都强调了PBRM1突变对接受TKI单药治疗或在TKI治疗后使用ICIs治疗的患者生存结局的潜在积极影响,而关于接受基于ICI的联合治疗的患者中PBRM1变异的预后作用的数据则有限。另一方面,VHL突变的预后作用在某种程度上存在争议。从历史上看,VHL突变在肾细胞癌中并不被认为是强有力的预后标志物,尽管最近的研究开始表明在免疫治疗时代这些突变具有更有利的预后作用。更详细地说,与野生型患者相比,VHL突变被证明可能与更长的OS和PFS相关,这表明在接受基于ICI的治疗时疾病进程更有利。值得注意的是,与野生型患者相比,接受基于ICI方案治疗的VHL突变患者可能会表现出mPFS值略高的趋势,而在接受TKI单药治疗的患者中未观察到这种差异。相反,接受TKI治疗的PBRM1突变患者与野生型患者相比,往往表现出轻微的PFS优势,而在接受ICIs治疗的患者中则未观察到这种优势。然而,这些发现都没有达到统计学显著性。尽管如此,后一项数据似乎与COMPARZ试验的生物标志物分析结果一致,在该分析中,PBRM1突变富集的患者与高血管生成簇相关,并且其特征还包括使用单药TKI治疗可获得更强的临床获益。

此外,SETD2基因变异通常与ccRCC的高级别转化相关,因此表明疾病具有更强的侵袭性,并且与较差的预后相关。在本研究分析中,SETD2突变的存在似乎有使OS和PFS值更短的趋势,这证实了之前已知的研究结果,尽管可能未突显出统计学上的显著差异。此外,与野生型患者相比,接受一线基于ICI的联合疗法治疗的SETD2突变患者的OS似乎略有改善(在接受TKI治疗的患者中这种差异不明显),因此提出了这样一个问题,即正如Lu等人的泛癌分析所表明的那样,这种基因突变可能作为对免疫治疗反应的潜在预测生物标志物。本研究队列中关于VHL、PBRM1和SETD2突变的预后作用的研究结果,与该中心之前对接受一线基于免疫的联合疗法治疗的转移性ccRCC患者进行的假设生成分析结果一致,这突显了在这种情况下需要进一步验证这些生物标志物,以确认它们的预后价值和潜在临床实用性。

需要注意的是,样本量较小,尤其是本队列中接受TKI治疗的患者数量有限,这使得无法进行有力的统计分析来准确确定这些染色体3p突变作为免疫治疗或靶向治疗反应预测因子的作用。因此,需要进行更广泛的前瞻性分析来证实之前报道的数据。

尽管在分析的队列中突变患者数量有限,但本研究强化了BAP1基因突变作为mRCC预后较差的生物标志物的作用,在OS和PFS数据方面均显示出统计学上的显著差异。事实上,BAP1突变的肾细胞癌似乎具有更具侵袭性的行为特征,通常与高级别肿瘤和低分化相关,与野生型患者相比,BAP1突变患者在诊断时更常表现为晚期疾病。到目前为止,多项研究已确定BAP1突变是生存结局较差的独立预测因子,这与其他基因突变(如PBRM1)形成对比,PBRM1突变在肾细胞癌患者中往往与更有利的结局相关。

本研究结果还表明,在当前基于ICI方案的时代,IMDC标准的预后价值应予以重新评估,这与文献中先前报道的数据一致。

本研究存在许多局限性,其中最重要的一点在于其回顾性研究的性质。另一个重要的局限性是接受一线TKI单药治疗的患者数量较少,这也是由于无法对常常已变质的生物材料进行充分的基因组分析。如前所述,与接受基于ICI的联合疗法的患者相比,接受TKI治疗的患者数量较少(分别为10例和28例),这使得无法对两组患者以及根据3p基因突变选择的亚群之间从一线全身治疗中获得的临床获益进行适当比较。正如前面所提到的,本研究的另一个局限性是队列中BAP1突变患者数量较少(n = 2),因此在解释与这种基因突变相关的预后数据时需要谨慎。

如前所述,本研究没有揭示出3p基因突变在预后作用方面的统计学显著差异,这很可能是由于所分析的患者总数有限。上述见解旨在指导进一步的研究,研究者计划通过继续招募患者来扩大数据集,同时在患者选择过程中纳入其他中心。此外,在接受基于免疫的联合疗法的患者组和接受TKI治疗的患者组之间实现更好的平衡,将使研究者能够在所分析的多基因检测panel中的基因中评估治疗反应或耐药的潜在预测因子。这将有助于验证或质疑当前文献中报道的研究结果。

总之,本研究调查了VHL、PBRM1和SETD2基因突变在未接受过治疗、接受基于免疫的联合方案或TKI单药治疗的mRCC患者中的预后作用。ECOG PS和诊断时脑转移的存在被确认为总体人群中预后较差的独立标志物,而染色体3p基因突变在对生存结局的影响方面未显示出显著差异。尽管如此,从本研究结果中可以得出一些关于所研究基因突变的预后意义的未来研究方向。VHL和PBRM1基因突变似乎被确认为mRCC的积极预后因素,而SETD2基因突变似乎对本研究队列中患者的预后有负面影响。此外,尽管本分析中突变患者数量较少,但BAP1突变再次被确认为预后较差的生物标志物,并且与生物学上更具侵袭性的疾病相关。接受一线基于ICI的联合疗法或TKI单药治疗的突变患者和野生型患者在生存结局方面缺乏显著差异,这与先前的报道一致,在先前的报道中,含ICI方案的疗效似乎不受mRCC患者基因组变异的影响。然而,需要进一步的前瞻性、大规模和长期研究来证实上述研究结果。

我司的“实体瘤1299基因检测”、“实体瘤272基因检测(基础版和PLUS版)”以及“肾癌103基因检测”项目覆盖了VHL、PBRM1、SETD2和BAP1等基因的CDS区,预测靶向、免疫治疗疗效,评估预后等,另外,更全面检测可选择我司的“实体瘤全外显子组基因检测”项目。

参考文献:

Rosellini M, Mollica V, Marchetti A, et al. Insights into the impact of chromosome 3p mutations in advanced renal cell carcinoma treated with immune-based combinations or targeted therapy: A single-center experience. Pathol Res Pract. Published online April 9, 2025. doi:10.1016/j.prp.2025.155964

- 搜索

-

- 1000℃李寰:先心病肺动脉高压能根治吗?

- 1000℃除了吃药,骨质疏松还能如何治疗?

- 1000℃抱孩子谁不会呢?保护脊柱的抱孩子姿势了解一下

- 1000℃妇科检查有哪些项目?

- 1000℃妇科检查前应做哪些准备?

- 1000℃女性莫名烦躁—不好惹的黄体期

- 1000℃会影响患者智力的癫痫病

- 1000℃治女性盆腔炎的费用是多少?

- 标签列表

-

- 星座 (702)

- 孩子 (526)

- 恋爱 (505)

- 婴儿车 (390)

- 宝宝 (328)

- 狮子座 (313)

- 金牛座 (313)

- 摩羯座 (302)

- 白羊座 (301)

- 天蝎座 (294)

- 巨蟹座 (289)

- 双子座 (289)

- 处女座 (285)

- 天秤座 (276)

- 双鱼座 (268)

- 婴儿 (265)

- 水瓶座 (260)

- 射手座 (239)

- 不完美妈妈 (173)

- 跳槽那些事儿 (168)

- baby (140)

- 女婴 (132)

- 生肖 (129)

- 女儿 (129)

- 民警 (127)

- 狮子 (105)

- NBA (101)

- 家长 (97)

- 怀孕 (95)

- 儿童 (93)

- 交警 (89)

- 孕妇 (77)

- 儿子 (75)

- Angelababy (74)

- 父母 (74)

- 幼儿园 (73)

- 医院 (69)

- 童车 (66)

- 女子 (60)

- 郑州 (58)