首页 > 疾病防控/ 正文

自闭症(Autism),又称孤独症,是一类以严重孤独、缺乏情感反应、语言发育障碍、刻板重复动作等反应为特征的发育障碍疾病。患有自闭症的孩子在外表上与常人一般无二,却仿佛隔了一堵无形的墙使人无法触及他们的内心。

研究表明,自闭症与数百种不同的基因有关,但这些不同的基因突变如何在患者身上形成类似的病理仍然是个谜。

一直以来,科学家们都在努力探寻与自闭症相关的许多风险基因是否存在共性,从而找到自闭症的遗传起源,而发现这些共同特征可能开拓全新的、广泛的自闭症治疗干预措施。

近日,美国哈佛大学和麻省理工学院的研究人员在国际顶尖学术期刊 Nature 上发表了题为:Autism genes converge on asynchronous development of shared neuron classes 的研究论文。

这项研究发现,三种不同的自闭症风险基因实际上影响着神经形成的相似方面,以及发育中的人类大脑中相同类型的神经元。通过“脑类器官”的人脑微型3D模型中测试基因突变,研究人员发现每个自闭症风险基因都具有类似的整体缺陷,尽管每个基因都通过独特的潜在分子机制发挥作用。

该研究的通讯作者 Paola Arlotta 教授表示:“这些研究数据显示,自闭症相关的多种基因突变确实集中影响相同的细胞和发育过程,但通过不同的机制。这些结果鼓励了未来针对调节共同功能失调大脑特性的治疗方法的研究。”

Paola Arlotta 教授团队一直专注于人类大脑皮层类器官的研究,而大脑皮层负责认知、感知和语言。这些模型一开始是干细胞,然后生长成一个3D组织,其中包含许多皮层细胞类型,包括能够激活并连接到电路中的神经元。

该研究的共同第一作者 Silvia Velasco 博士表示,早在2019年,团队就发明了一种方法,可以产生具有独特生长能力的类器官,它们始终形成与发育中的人类大脑皮层相同类型、相同顺序的细胞。如今,这些类器官可以用来研究自闭症这样复杂的疾病,梦想成真了。

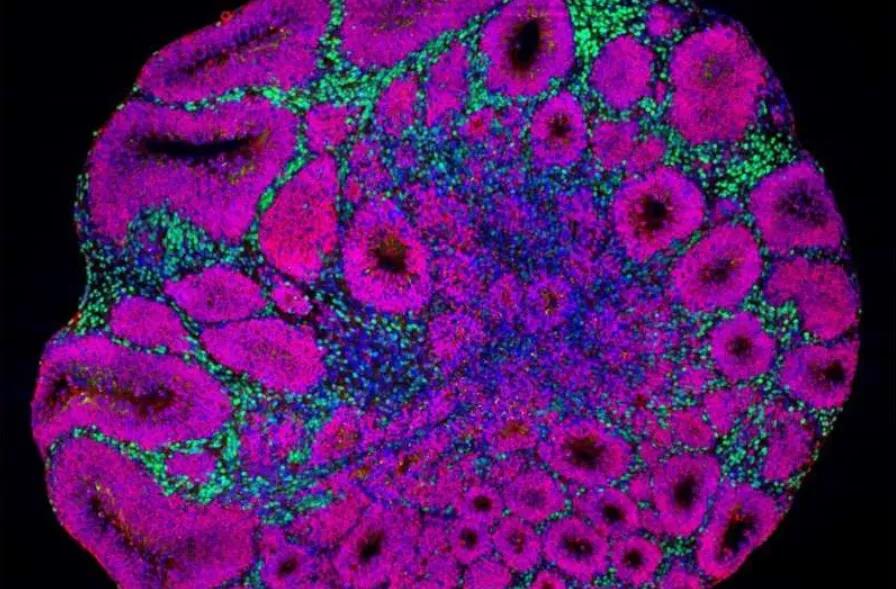

显微镜下的脑类器官图像显示神经元前体(洋红色)和深层投射神经元(绿色)

在这项新研究中,研究团队关注了三个自闭症风险基因——SUV420H1、ARID1B和CHD8,并生成了相应的单基因突变的大脑类器官。这三个自闭症风险基因并没有一个清晰的功能可以很容易地揭示自闭症情况。

经过几个月的时间,研究团队培育出了这三种大脑类器官,密切模拟了人类大脑皮层形成的渐进阶段。然后,他们使用几种技术分析类器官:单细胞RNA测序和单细胞ATAC测序,衡量由每种基因突变引起的基因的表达和调节的变化;蛋白质组学分析,测量蛋白质反应;钙成像分析,检查分子变化是否反映在神经元及其网络的异常活动中。

大脑类器官的生成过程

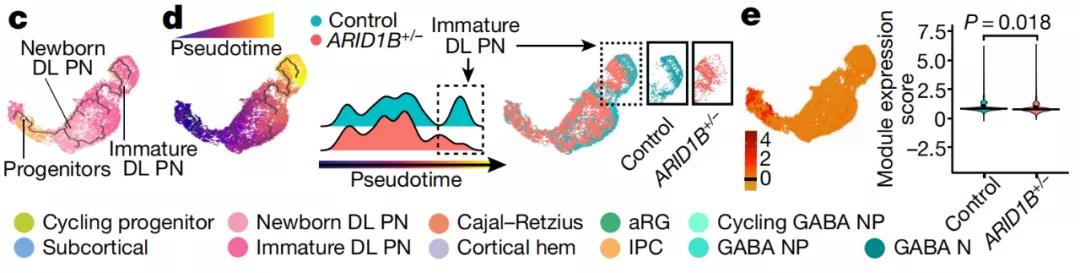

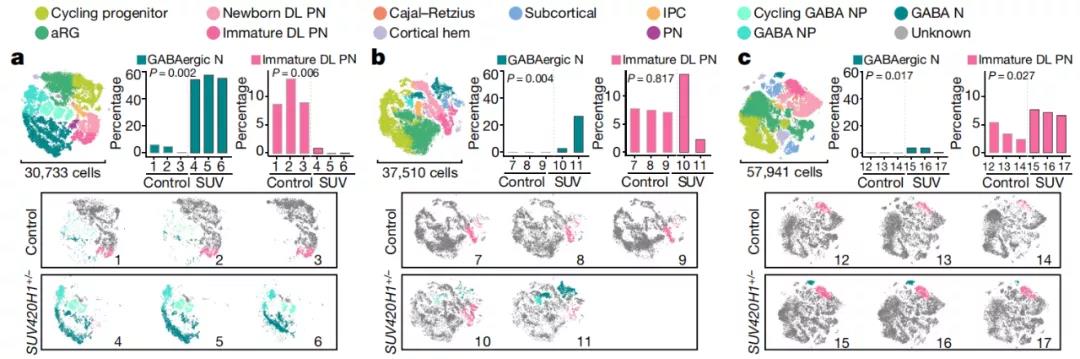

研究团队发现,这三种自闭症风险基因都以相似的方式影响神经元——要么加速、要么减缓神经发育,这导致神经元在错误的时间发育。更令人惊讶的是,并不是所有的细胞都受到了影响,相反,这三种风险基因都影响了相同的两组神经元。一组是抑制性的γ-氨基丁酸能神经元(GABAergic neuron),另一组则是兴奋性的,称为深层兴奋性投射神经元。这就指向了与自闭症相关的特殊神经细胞。

自闭症风险基因突变影响了相同的两组神经元的发育

该研究的另一位主要作者 Martina Pigoni 博士表示,大脑皮层以一种非常协调的方式形成,每种类型的神经元都在特定的时刻出现,而且它们很早就开始连接。如果有些细胞形成得太早或太晚,就可能改变神经回路的最终连接方式。

自闭症风险基因突变诱导脑类器官特殊神经元群的异步生成

除了测试不同的风险基因外,研究人员还利用来自不同捐赠者的干细胞制造出了类器官,以此观察类器官的变化如何受到个体独特遗传背景的影响。研究人员发现,当观察来自不同供体的类器官时,神经发育的总体变化是相似的,但严重程度因人而异。也就是说,这些风险基因的影响会被供体基因组的其他部分微调。

Paola Arlotta 教授表示:“令人费解的是,相同的自闭症风险基因突变在不同患者身上往往表现出不同的临床表现。如今我们发现,不同的人类基因组环境可以调节类器官疾病表型的表现。这意味着我们可能在未来可以使用类器官来解开这些不同的遗传效应,从而对这种复杂的疾病产生更全面的了解。”

自闭症风险基因突变通过不同的分子机制对大脑发育产生了相似的影响

总而言之,这项研究通过大脑类器官发现,不同的自闭症风险基因具有相似的效应,并影响着相同类型的神经元细胞。接下来,通过绘制存在基因变异时大脑回路的变化,我们可以开发一种诊断、发现和治疗自闭症的新方法。

原始出处:

Paulsen, B., Velasco, S., Kedaigle, A.J. et al. Autism genes converge on asynchronous development of shared neuron classes. Nature 602, 268–273 (2022). https://doi.org/10.1038/s41586-021-04358-6.

- 搜索

-

- 1000℃李寰:先心病肺动脉高压能根治吗?

- 1000℃除了吃药,骨质疏松还能如何治疗?

- 1000℃抱孩子谁不会呢?保护脊柱的抱孩子姿势了解一下

- 1000℃妇科检查有哪些项目?

- 1000℃妇科检查前应做哪些准备?

- 1000℃女性莫名烦躁—不好惹的黄体期

- 1000℃会影响患者智力的癫痫病

- 1000℃治女性盆腔炎的费用是多少?

- 标签列表

-

- 星座 (702)

- 孩子 (526)

- 恋爱 (505)

- 婴儿车 (390)

- 宝宝 (328)

- 狮子座 (313)

- 金牛座 (313)

- 摩羯座 (302)

- 白羊座 (301)

- 天蝎座 (294)

- 巨蟹座 (289)

- 双子座 (289)

- 处女座 (285)

- 天秤座 (276)

- 双鱼座 (268)

- 婴儿 (265)

- 水瓶座 (260)

- 射手座 (239)

- 不完美妈妈 (173)

- 跳槽那些事儿 (168)

- baby (140)

- 女婴 (132)

- 生肖 (129)

- 女儿 (129)

- 民警 (127)

- 狮子 (105)

- NBA (101)

- 家长 (97)

- 怀孕 (95)

- 儿童 (93)

- 交警 (89)

- 孕妇 (77)

- 儿子 (75)

- Angelababy (74)

- 父母 (74)

- 幼儿园 (73)

- 医院 (69)

- 童车 (66)

- 女子 (60)

- 郑州 (58)