首页 > 医疗资讯/ 正文

1.引言

单肺通气(OLV)是胸外科手术中的关键技术,通过选择性通气一侧肺并使另一侧肺萎陷,为手术操作提供空间。据报道,接受单肺通气的手术患者中,严重低氧血症的发生率达5%-10%。缺氧性肺血管收缩(HPV)是一种重要的生理反应,通过将血流从通气不良区域导向通气良好的肺区域,改善气体交换。HPV的效能受多种因素影响,包括体温、麻醉药物、气道压力、心输出量及患者体位等。值得注意的是,低体温会抑制缺氧性肺血管收缩,同时也会抑制身体部分生理功能。

加热湿化回路是一种集成了加热和湿化系统的呼吸回路,可防止呼吸道热量流失,有助于维持体温;而传统呼吸回路,输送的吸入气体温度较低且干燥。通过维持气道温度和湿度,加热湿化回路可能增强HPV,改善黏液纤毛清除功能,进而可能在OLV期间改善氧合。

2.方法

2018年10月至2019年2月期间,纳入拟行胸腔镜手术的患者。纳入标准为:年龄20-70 岁的成年人,ASA I-III 级,吸空气PaO₂>70 mmHg。排除:严重阻塞性/限制性肺病、严重心血管或肾脏疾病、术前需吸氧、近期有呼吸道感染史或其他影响肺功能的疾病。

采用计算机生成的随机分配表,将患者按1:1 比例随机分为加热湿化回路组或对照组,分配表密封于不透明信封中。加热湿化回路组在麻醉期间使用 Evaqua™2 呼吸回路,并搭配 MR850 加热湿化器,目标温度设定为 37.0℃。对照组使用传统呼吸回路,并连接一次性热湿交换器。两组均从预吸氧开始至患者转出手术室,持续使用分配的呼吸回路。加热湿化回路组在麻醉诱导时启动强制暖风加温,直至拔管后面罩通气确认自主呼吸恢复后停止。

常规监测患者生命体征。预吸氧后,通过靶控输注丙泊酚(靶效应室浓度:4.0 μg/ml)和瑞芬太尼(靶效应室浓度:4.0 ng/ml)诱导全身麻醉。确认患者意识消失后,静脉注射罗库溴铵 0.8 mg/kg。使用直接喉镜引导,插入左侧双腔支气管导管,尺寸(32-39Fr)根据性别和身高确定。纤支镜定位,食管温度探头持续监测核心体温。两组均在下肢使用强制暖风加温设备维持正常体温,目标体温为36.5℃。

麻醉维持采用靶控输注丙泊酚(靶效应室浓度:3.0-5.0 μg/ml)和瑞芬太尼(靶效应室浓度:1.5-5.0 ng/ml)。维持BIS值在40-60之间。持续静脉输注罗库溴铵。

两组患者的机械通气参数均标准化。麻醉诱导期间及整个手术过程中,新鲜气流2 L/min。双肺时,VT8ml/kg;单肺后,VT 6ml /kg,PEEP 5 cmH₂O。双肺期间FiO₂ 0.5,单肺期间1.0。侧卧位后单肺前,纤支镜再次定位。呼吸频率初始12次/分,随后根据PaCO₂调整,维持PaCO₂在35-45 mmHg之间,PEEP保持在5 cmH₂O。术中检测有创血压和心指数,维持血流动力学稳定。

整个研究过程中,除出现严重氧饱和度下降(SpO₂<90%)、严重低氧血症(FiO₂=1.0 时 PaO₂<60 mmHg)或不进行额外干预无法维持单肺通气的情况外,不对单肺通气期间的通气肺实施复张手法。需额外干预的病例排除在后续分析之外,以减少潜在混杂因素。

3.结局指标

主要结局指标为单肺通气开始后30 min的PaO₂,次要结局指标包括:双肺通气期间及单肺通气开始后15min、45min、60min的PaO₂,以及体温、MAP、HR、心指数、气道峰压、平台压、PaCO₂、动脉血pH值和碱剩余。

在以下时间点收集血流动力学参数和动脉血气分析结果:术前、双肺通气期间、单肺通气开始后15min、30min、45min、60min。进行动脉血气检测。为减少体位变化的影响,双肺通气期间的数据采集在患者侧卧位时进行。

4.样本量计算

根据既往研究,假设单肺通气开始后30 min的PaO2为 209±68 mmHg 。单肺后PaO₂相差20%被认为具有临床意义。设定 α=0.05、检验效能为 0.8,考虑20%的失访率,计算得出每组需纳入52例患者(共104例)。

统计分析(过程略,详见原文,文末可下载)及结果

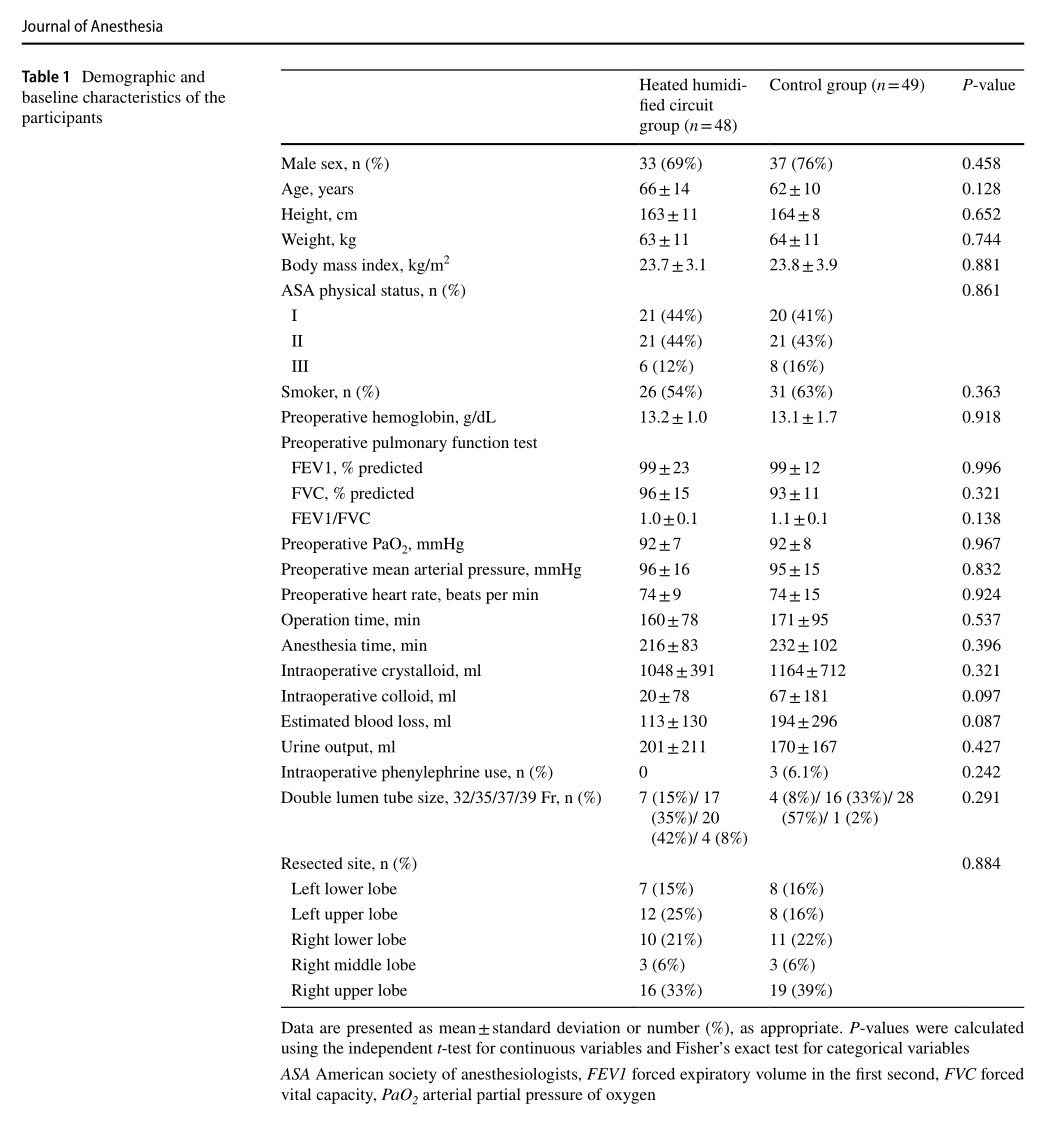

本研究共纳入109例患者(图1)。3例因阻塞性肺病排除,2例拒绝参与,最终加热湿化回路组和对照组各纳入52例患者。然而,加热湿化回路组有4例、对照组有3例撤回知情同意,最终纳入分析的患者为加热湿化回路组48例、对照组49例。两组患者的人口统计学特征和基线资料无显著差异(表 1)。

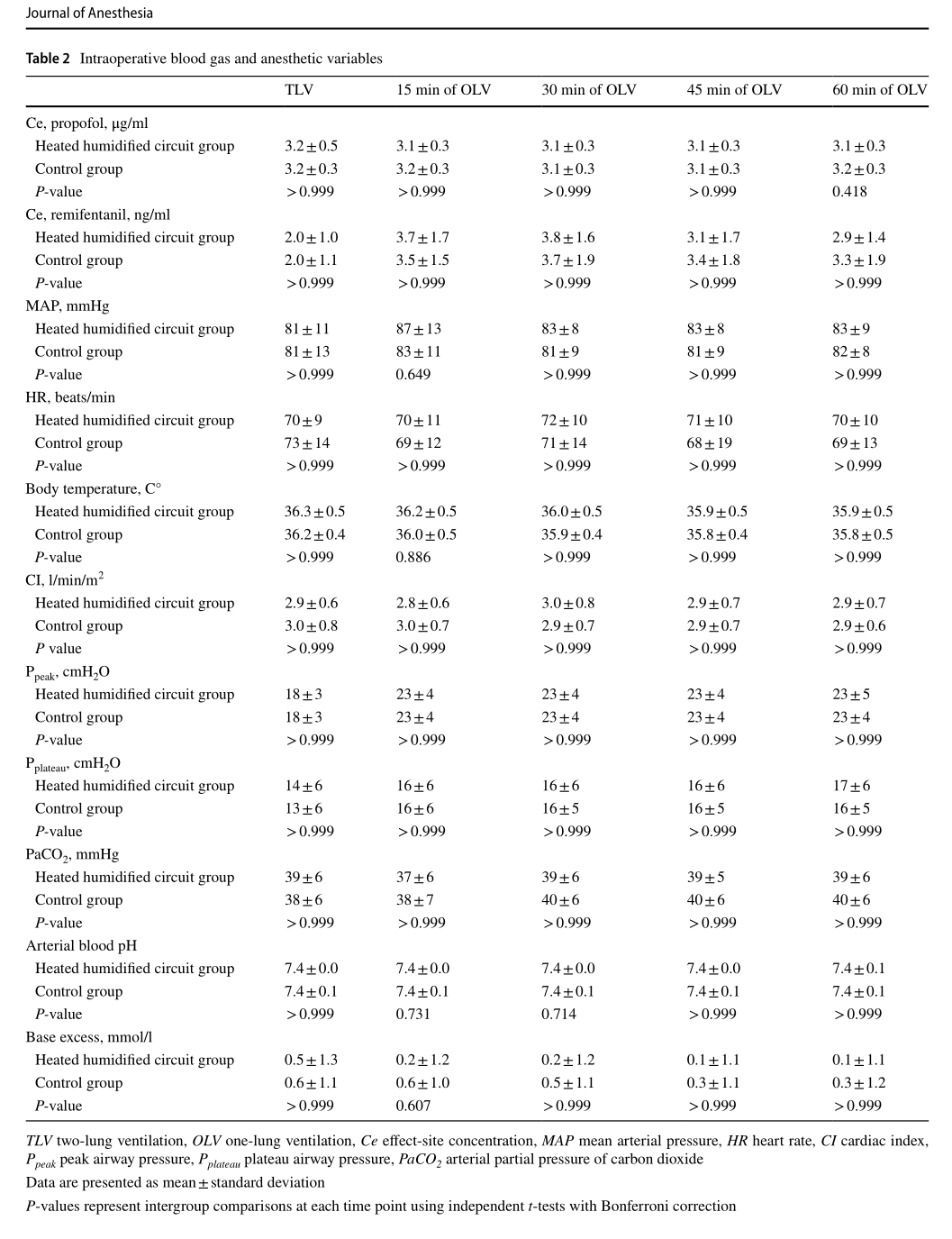

线性混合模型分析显示,组间效应显著(P=0.011),表明加热湿化回路组的整体PaO₂水平高于对照组;时间效应显著(P<0.001),表明OLV开始后PaO₂随时间变化;组间与时间的交互效应显著(P=0.002),表明两组PaO₂的时序变化存在差异。事后分析显示,加热湿化回路组在OLV开始后15 min(Bonferroni 校正后 P=0.01)、30min(Bonferroni 校正后 P=0.004)和 45min(Bonferroni 校正后 P=0.022)的PaO₂显著高于对照组(补充资料S1;图 2)。但在单肺通气开始后60min,两组PaO₂无显著差异(Bonferroni 校正后 P>0.999)。 两组患者的丙泊酚和瑞芬太尼靶效应室浓度、体温、MAP、HR、心指数、气道峰压与平台压、PaCO₂、动脉血 pH 值及BE均无显著差异(表 2)。单肺期间,两组均未出现PaO₂<60 mmHg或SpO₂<90%。

5.讨论

本随机对照试验表明,胸外科手术患者OLV期间使用加热湿化回路可显著改善动脉氧合。与传统非加热回路组相比,加热湿化回路组在单肺通气开始后15min、30min、45min的PaO₂持续更高。这些结果凸显了加热湿化回路在改善OLV期间氧合方面的潜在益处,当其他标准干预措施无法缓解低氧血症时,可考虑使用加热湿化回路。

据我们所知,本研究是首个证实加热湿化回路可改善OLV期间动脉氧合的临床试验。研究结果具有重要临床意义:即使给予100% 氧气,仍有 5%-10% 的OLV患者会出现低氧血症或氧饱和度下降。本研究结果提示,加热湿化回路可能有助于改善动脉氧合,可作为降低OLV期间低氧血症风险的潜在辅助手段。因此,尽管无需对所有病例常规使用,但研究结果支持在需OLV的胸外科手术中选择性使用加热湿化回路,尤其适用于传统治疗后仍持续存在低氧血症的患者。

加热湿化呼吸回路的主要作用是在全身麻醉和手术期间维持体温、预防低体温。既往研究主要关注这类回路对围手术期核心体温和低体温发生率的影响。多项随机对照试验一致表明,加热湿化回路可减轻术中核心体温下降。然而,加热湿化呼吸回路的益处可能不止于体温调节。尽管具有这些潜在优势,目前仍缺乏评估加热湿化呼吸回路对OLV期间动脉氧合影响的临床研究。基于本研究结果,有必要进一步研究加热湿化呼吸回路对胸外科手术患者术后临床结局(包括术后肺部并发症)的影响。

加热湿化回路改善OLV期间动脉氧合的具体机制尚未完全明确,基于本研究观察可提出以下几种可能解释:首先,加热湿化回路有助于维持生理性气道温度,可能优化HPV的效能。HPV存在两个不同的时间阶段,第一阶段在15-30min达到峰值,这与本研究观察结果一致。但本研究未直接测量气道温度,且两组患者体温无显著差异。其次,加热湿化回路可保护黏液纤毛功能:适当的湿化可维持黏液纤毛清除功能和气道通畅,通过预防黏液栓形成、维持最佳气道状态,间接改善氧合。第三,加热湿化回路可防止气道冷却和干燥,而气道冷却和干燥会影响肺血管阻力和氧交换。长期暴露于低温干燥气体可能导致纤毛脱落、气管上皮角化、溃疡及坏死。通过降低这些风险,加热湿化回路可能有助于改善V-Q比值,进而改善氧合。加热湿化回路组在OLV开始后PaO₂保持稳定,而对照组则下降,这一观察结果支持上述解释。加热湿化回路可能为HPV和整体肺功能维持最佳条件,从而在整个OLV期间实现更好的氧合。

值得注意的是,OLV开始后60 min,两组PaO₂无显著差异。这可能与HPV的时间依赖性适应有关 —— HPV是一种将肺血流从通气不良区域重新分配的生理机制。人类的HPV分为两个阶段:初始阶段在缺氧开始后几秒内启动,约 15 min达到平台期;第二阶段为持续阶段,在缺氧开始后20-40min启动,可持续长达2h。随着第二阶段的进展,两组患者的V-Q比值可能均随时间改善,从而缩小两组PaO₂的差异。这些观察结果提示,加热湿化回路对氧合的益处可能在OLV早期更为显著。

尽管本研究结果表明加热湿化回路可能有助于改善OLV期间的动脉氧合,但常规使用仍需审慎考虑成本效益。从医疗资源利用角度来看,并非所有患者都有必要常规使用;建议根据临床判断选择性使用,尤其适用于低氧血症风险较高或传统策略无法维持足够氧合的患者。这种个体化应用方式有助于在优化临床获益的同时,确保资源的高效分配。

本研究存在一些局限性,解读结果时需加以考虑:第一,本研究为单中心研究,结果的外推性可能受限;第二,OLV期间吸入氧浓度固定为1.0,不同吸入氧浓度设定可能会改变氧合的观察效果,需进一步研究不同吸入氧浓度对结局的影响;第三,本研究仅使用一种类型的加热湿化回路,其他类型加热湿化器可能会影响结果;第四,如前所述,本研究未直接测量加热湿化回路对气道温度和湿度的影响,无法明确证实其在此背景下的生理作用,但既往研究支持加热湿化回路在机械通气期间可有效输送加温加湿气体;第五,未记录术中复张手法的实施时间和频率,而复张手法可能影响动脉氧合,缺乏该数据可能对结果解读产生影响;最后,未评估术后肺部并发症等临床结局,未来需研究加热湿化呼吸回路对术后临床结局(包括术后肺部并发症、肺功能、住院时间及患者整体恢复情况)的影响。

6.结论

在胸外科手术患者中,与传统非加热回路相比,OLV期间使用加热湿化回路可显著改善动脉氧合。这些结果表明,加热湿化回路可作为胸外科手术期间改善动脉氧合的辅助手段,尤其适用于传统策略无法缓解低氧血症的情况。未来需进一步研究验证上述结果,评估其对临床结局的影响,并探索其在不同手术人群和通气策略中的适用性。

7.译者点评

正如文章所说,加热湿化回路对患者的益处肯定是有的,但是还是以辅助作用为主,比如对于哪些术前肺功能、血气分析略差且无明显改善余地但必须要手术的老年患者,入室吸空气氧饱和度往往只有93%-95%的患者也遇到不少。如果单肺通气出现严重低氧血症(饱和度低于90%)的时候,光靠加热加湿吸入气体显然是不够的,一般首要任务是排查导致该问题出现的原因并排除。虽然,人工鼻有一定的保温保湿作用,但是和主动加温加湿相比效果是不如的。干燥且低于体温的气体长时间通过人工鼻进入人体势必会带走一部分热量和水分。有部分患者在全麻拔管后会说咳痰咳不出来,不排除是气道黏膜和上呼吸道干燥,上皮脱水,气道粘液粘稠度增高(严重者出现痰栓)的原因,甚至和拔管后低氧饱和度有一定关系,当然这观点需要进一步研究和论证。另外,理论上干冷气体还会诱发气道敏感患者的气道痉挛与增加通气阻力,降低氧气在气道内的弥散效率。气道加温加湿对于辅助一些肥胖患者胃肠镜手术降低术中低氧饱和度的出现可能有一定临床价值。因为肥胖患者在胃肠镜手术中出现低氧饱和度的情况非常常见,我们应该采取一切可能延长去饱和的安全时间,最佳处理是预防,[1]肥胖患者气道管理:肥胖与减重麻醉学会(SOBA)最佳实践建议(2025)提出了7点核心建议,其中两条就是1 .患者应在斜坡式、头部抬高≥30°的体位(最好在手术室中)进行预吸氧,且吸入高浓度氧气。2.考虑使用高流量鼻导管氧疗进行预氧合。请允许笔者夹带私货补充一条,3.术前可以在准备间加温加湿预氧合3-5分钟,或者术中使用加温加湿吸氧,或者最简单的就是最大肺活量深呼吸8次。人类憋气的世界记录目前是29分钟3秒,下水之前记录创造者吸了10min纯氧充分脱氧,并且多年的二氧化碳耐受训练。

[1] McKechnie A, Iliff H A, Black R, et al. Airway management in patients living with obesity: best practice recommendations from the Society for Obesity and Bariatric Anaesthesia[J]. Anaesthesia, 2025, DOI:10.1111/anae.16647.

- 搜索

-

- 1000℃李寰:先心病肺动脉高压能根治吗?

- 1000℃除了吃药,骨质疏松还能如何治疗?

- 1000℃抱孩子谁不会呢?保护脊柱的抱孩子姿势了解一下

- 1000℃妇科检查有哪些项目?

- 1000℃妇科检查前应做哪些准备?

- 1000℃女性莫名烦躁—不好惹的黄体期

- 1000℃会影响患者智力的癫痫病

- 1000℃治女性盆腔炎的费用是多少?

- 标签列表

-

- 星座 (702)

- 孩子 (526)

- 恋爱 (505)

- 婴儿车 (390)

- 宝宝 (328)

- 狮子座 (313)

- 金牛座 (313)

- 摩羯座 (302)

- 白羊座 (301)

- 天蝎座 (294)

- 巨蟹座 (289)

- 双子座 (289)

- 处女座 (285)

- 天秤座 (276)

- 双鱼座 (268)

- 婴儿 (265)

- 水瓶座 (260)

- 射手座 (239)

- 不完美妈妈 (173)

- 跳槽那些事儿 (168)

- baby (140)

- 女婴 (132)

- 生肖 (129)

- 女儿 (129)

- 民警 (127)

- 狮子 (105)

- NBA (101)

- 家长 (97)

- 怀孕 (95)

- 儿童 (93)

- 交警 (89)

- 孕妇 (77)

- 儿子 (75)

- Angelababy (74)

- 父母 (74)

- 幼儿园 (73)

- 医院 (69)

- 童车 (66)

- 女子 (60)

- 郑州 (58)