首页 > 医疗资讯/ 正文

摘 要

美国心脏病学会(ACC)、美国心脏学会(AHA)、美国胸科医师协会(ACCP)和美国心律学会(HRS)根据最新的临床证据,更新并发布了《2023 ACC/AHA/ACCP/HRS心房颤动诊断和管理指南》。本文对其中的心房颤动(房颤)的分类和管理方法进行了解读。立足于最新循证医学证据,指南在房颤的定义与分期、临床评估与治疗、风险因素修正、血栓栓塞预防、特定人群管理等方面均有重要更新。其中最亮眼的为指南提出了新的房颤分期模型和相应阶段的管理策略,强调了预防和早期干预的重要性。本文以房颤综合管理3大支柱为线索,着重分析了其中的卒中风险评估、生活方式与风险因素修正和特定患者群体管理以及心率控制和节律控制,指出其对临床实践的重大意义,进而指导临床医生提供更精准的治疗。

正 文

心房颤动(房颤)是临床上最常见的心律失常,其发病率和流行率在全球范围内呈上升趋势,影响了全球超过3 300万人[1- 2]。美国商业保险Optum的数据库显示,与无房颤患者相比,房颤患者住院就诊、心血管相关急诊风险增加,医疗保健费用也更多[3]。研究[4]显示,总体终身风险在白人中约为30%~40%,在中国人中约为20%。

根据2014—2016 年的一项调查研究[5],并结合2020 年我国第7次人口普查数据,我国估计有约1 200万例房颤患者。此外,房颤患者患心力衰竭、卒中、痴呆和死亡的风险也会增加[6],给个人、社会及整个医疗卫生服务系统带来不小的负担。因此,对房颤的有效预防、诊断和管理显得尤为重要。自2017 年以来,中国心血管病协会推动了房颤中心项目,旨在提高中国的综合管理能力,减轻房颤负担[7]。为国家政策的制定提供关键信息,以促进房颤中心的建设,Shi等[8]对18 岁以上的中国人进行了一项大规模的全国流行病学研究,结果显示,房颤总体患病率为16%,并随着年龄增长而增加,具有显著的地理差异,与2004年进行的研究[9]相比增加了146%。受益于经济的快速增长,国家的医疗保险支付能力、中国的疾病管理能力和居民的健康意识都显著提高,从而普通人群的医疗频率和房颤的诊断率逐渐增加。然而,房颤在中国仍然是一个需要关注的重要公共卫生问题,中国房颤的预防和控制形势严峻。加强筛查和教育计划,辅以提高治疗依从性的方案和政策,是中国迫切需要解决的关键问题,以减轻房颤负担。

2023 年11 月30 日,美国心脏病学会(American College of Cardiology,ACC)、美国心脏学会(American Heart Association,AHA)、美国胸科医师协会(American College of Chest Physicians, ACCP)以及美国心律学会(Heart Rhythm Society, HRS)联合发布了最新的房颤诊断和管理指南[10],其中最引人注目的是房颤分期与管理方法的革新。这一重大改革是根据房颤发展的各个阶段来进行分类,从而为临床医生提供了一个更清晰、更全面的管理框架。我们将具体阐述房颤分期和综合管理3大支柱,并着重分析房颤综合管理的3 大支柱的生活方式、风险因素修正和特定患者群体管理以及心率控制和节律控制3大部分,指导临床医生提供更精准的治疗,并指出其对临床实践的重大意义。

1 房颤分期更新

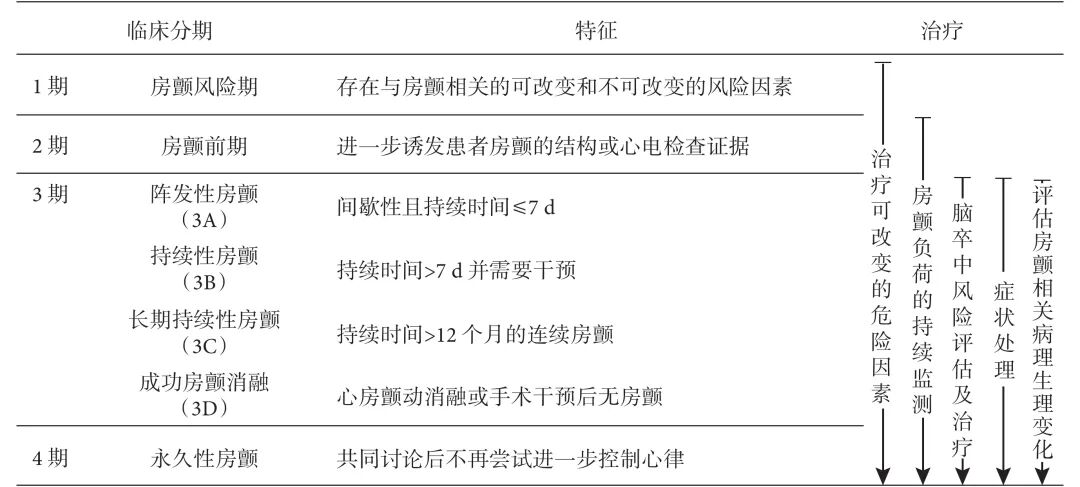

以往的房颤分期主要基于心律失常持续时间,一旦诊断出房颤,往往仅聚焦于治疗干预。而新提出的分类方法将房颤视为一个连续的疾病过程,弥补了先前分类的不足,特别强调了在疾病的最早阶段进行干预的重要性和对高风险患者进行筛查的时机,如预防和风险因素管理。此外,不同阶段的管理并不是相互排斥的,例如,风险因素的管理应贯穿于多个阶段;见图1。

图 1 房颤分期与治疗

房颤新分类方法共分为4 期:1期,房颤风险期,聚焦于识别和管理可改变和不可改变的房颤风险因素[11]。可改变因素包括肥胖、缺乏运动、高血压、睡眠呼吸暂停和糖尿病等,不可改变因素包括基因和年龄等;2期,房颤前期,此时可能需要增加监测,因为存在导致房颤的结构性或电生理改变[12-13],如心房扩大或频繁的房性早搏;3 期,进一步细分为4个子阶段[3A:阵发性房颤(间歇性,持续时间最长为7 d),3B:持续性房颤(持续时间超过7 d并需要干预),3C:长期持续性房颤(持续时间超过12 个月的连续房颤),3D:成功的房颤消融(房颤消融或手术干预后无房颤) ];4 期,永久性房颤,表明患者已进入稳定的房颤状态,不再考虑节律控制,而是专注于症状控制和卒中预防。

这种分期方法强调了在房颤的不同阶段进行个体化管理。例如,在风险期,策略可能包括生活方式的改变和风险因素的控制,而在房颤前期,则需要更密切的监测和早期干预,以预防或减缓房颤进展。在考虑到房颤负担、症状管理以及与病理生理变化相关的治疗决策时,这种细分在实践中能够为患者提供更为精准的治疗选择。

2 房颤SOS管理策略

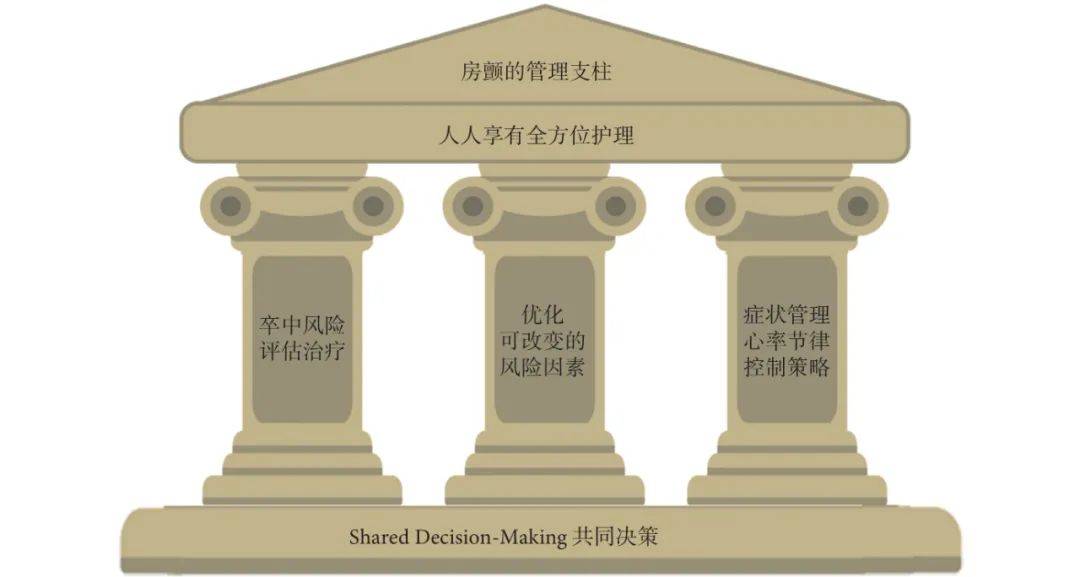

最佳房颤管理的基础是治疗风险因素和改变生活方式,以降低患房颤的可能性。一旦发生房颤,首要任务是评估和尽量减少房颤负担,患者护理应侧重于评估卒中风险和实施必要的治疗,同时继续优化所有可改变的风险因素,并管理房颤的潜在症状。此外,新指南还强调所有患者都需要获得医疗保健各个方面的关注,以实现真正的改善。近10 年来的证据一致表明,房颤的最佳治疗需要多方提供以患者为中心的全面护理,房颤应在患者的整个生命历程中被全面考虑。

2020年ESC房颤指南[14]提出了CC-ABC整体路径管理。CC路径包括诊断房颤(confirm AF)和房颤特征评估(characterise AF)。ABC路径管理包括抗凝或卒中预防(anticoagulation/avoid stroke)、症状管理(better symptom management)和优化心血管合并症及危险因素的管理(cardiovascular and comorbidity optimization)。房颤综合管理的核心在于多学科团队合作,以患者为中心,旨在提升治疗的科学性和患者对治疗方案的依从性。与此同时,ABC路径管理为房颤的综合管理提供了具体的目标和方法。研究[15]表明,与常规治疗相比,其实施能显著降低房颤患者的总死亡率、首次住院率以及卒中、大出血和心血管死亡等复合终点的风险,并有助于降低医疗费用。

新指南中的房颤综合管理相对于ESC房颤指南有了显著的提升。当房颤发生时,对于有房颤风险的患者或已经发生房颤的患者,应进行全面和优化的护理。治疗管理的基础是管理合并症和风险因素(从HEAD 2 TOES 中筛查所有风险因素),在所有个体中实施行为改变,以降低患房颤的可能性并减轻其负担。一旦发生房颤,针对所有患者,有3个必要的管理过程(英文缩写为SOS):(1)卒中风险评估和治疗(stroke risk);(2)优化所有可改变的风险因素(optimize);(3)使用心率和节律控制策略的症状管理(symptom management),将房颤负担考虑到患者的个人需求。指南提出了“人人享有全方位护理”的首要原则(access to all aspects of care to all,4As)和3 个重要的诊疗流程(SOS),并将其作为房颤管理的基本准则;见图2。

图 2 房颤的管理支柱[10]

3 房颤管理中卒中风险评估的指南更新

在对房颤患者进行卒中风险评估和治疗时,灵活运用临床风险评分模型至关重要,除CHA2DS2-VASc外,还应扩展使用其他评分模型,综合考虑其他风险变量。对于风险评分中等的患者,应提供更多细节以辅助决策,加强个体化治疗的有效性。此外,应细致分析患者的房颤特征、不可改变的风险因素(如性别)和其他可能影响卒中风险的动态或可改变因素(如血压)[16]。现有风险评分可能在估计绝对风险水平时出现偏差,因此建议根据特定人群的实际数据进行校准,以确保风险预测的准确性和公正性。同时,在考虑抗凝治疗时,应平衡出血风险,考虑可能出血风险较高而非卒中风险因素,以更好地平衡抗凝预期获益和危害。

3.1 房颤患者卒中风险评估的灵活性增强

对于房颤患者,建议采用经过验证的临床风险评分(如CHA2DS2-VASc)来评估他们每年发生血栓栓塞事件的风险(1级推荐,B-NR 级证据)。这些评分系统不仅能帮助识别出血风险增高的患者,而且其临床实用性已通过众多研究的验证,为本指南的建议提供了坚实的基础。

3.1.1 风险评分的发展和适用范围

近年来,风险评分系统的应用范围已经从最初的非瓣膜性疾病患者扩展至包括中度[17](2014年)至重度二尖瓣狭窄或机械性心脏瓣膜患者[18](2019年),在最新的指南[10]中并未限定应进行风险评估的患者。已经开发了多种基于临床因素的风险评分,例如,CHA2DS2-VASc在原有的CHADS2评分(包括充血性心力衰竭、高血压、年龄超过75岁、糖尿病、卒中/短暂性脑缺血发作/血栓形成事件)基础上增加了额外的风险因素和年龄类别,从而提升了风险辨别的能力[19]。然而,任何特定评分水平所对应的绝对风险在不同人群中存在显著差异。例如,在15项队列研究中,CHA2DS2-VASc评分为2的患者年卒中发生率的范围从不到1% 到超过2% 不等[20]。尽管如此,CHA2DS2-VASc评分因其在验证治疗效果方面的广泛应用而被视为最有效的评分工具,通常被推荐为首选评分系统。

3.1.2 风险评分的实用性和局限性

CHA2DS2-VASc评分系统虽然广泛应用且备受推崇,但在某些特定人群中表现不佳(如患有肾病的患者)。这一现象促成了房颤抗凝危险因素(ATRIA)[21]、全球抗凝剂实地登记研究-房颤(GARFIELD-AF)[22]等新型风险评分系统的出现。这些评分系统相对于CHA2DS2-VASc,尽管校准和风险重新分类能力还未经过严格的评价,但其提高了风险辨别能力(即c指数)。最近的一项Meta分析[23]称,为了预测房颤患者的缺血性卒中风险,已经开发和外部验证了大量的风险评分模型,共进行了19次风险评分、 329次外部验证和76次风险评分更新,文中列出了大多数研究风险评分的差异,以便于与患者全面地讨论。

尽管现行的风险评分能在高风险与低风险患者间做出区分,但他们可能在不同人群中对绝对风险水平的估计存在显著的高估或低估[24]。这一局限性部分源于评分系统未能充分考虑可能改变卒中风险的其他因素,特别是与房颤相关的特定特征。因此,风险评分的应用应基于目标人群的实际年卒中率进行精确校准,以确保风险预测的准确性和公平性。新开发的评分系统如ATRIA和GARFIELD-AF,通过提供改进的风险辨别能力,可能为特定人群带来潜在的优势。此外,ATRIA、CHA2DS2-VASc和GARFIELD-AF风险评分的在线计算器为临床医生提供了便捷的工具,以实现更高效、更精确的风险评估。

3.1.3 未来方向

预防卒中在改善房颤患者的生存率、健康状态及生活质量方面发挥着至关重要的作用。选择降低卒中风险的治疗方案时,应综合考虑患者的卒中风险、出血风险以及个人偏好。在制定卒中预防策略时,无论房颤呈现何种形式(包括阵发性、持续性、长期持续性或永久性),均需仔细评估卒中的潜在风险。此外,由于患者的风险状况、适应证和偏好可能随时间变化,因此必须定期对卒中预防治疗决策进行重新评估。

在面对诊断或治疗过程中的不确定性时,如GARFIELD-AF评分系统那样引入额外的变量(包括吸烟状况、肾病和痴呆症)可能有助于精细化风险评估[25],未来开发出更精确的评分模型以对患者进行更细致的风险分层是有可能的。目前应用的卒中风险评分在不同研究队列中显示出了不同的卒中发生率,提示根据特定风险水平对评分进行审视的重要性。尽管有些评分专注于卒中,而其他评分则着眼于血栓形成事件,但采用经过验证的风险评分工具,如CHA2DS2- VASc、ATRIA或GARFIELD-AF,进行风险评估切实可行。进一步的研究可能会引入更高级的风险评分,以便更精确地考虑风险因素调整,例如性别差异、房颤的严重程度等。

3.2 房颤患者卒中风险因素调整

在房颤患者的卒中预防治疗中,临床决策需在缺血性卒中风险、出血风险及治疗风险之间寻求平衡,同时考量净临床效益与患者偏好。指南[10]建议,应评估房颤患者出血风险较高的具体因素,如既往出血和使用易增加出血风险的药物,以确定可能的抗凝干预措施,防止出血(1 级推荐,B-NR级证据)。根据风险评分每年发生血栓栓塞事件的风险处于中等水平的房颤患者,抗凝治疗的益处尚不明确,应考虑其他可能影响卒中风险的因素,以辅助决策(2a级推荐,C-LD 级证据)。

3.2.1 出血风险评估及抗凝治疗的决策

在房颤患者管理中,抗凝治疗会增加出血风险,房颤患者的共同决策应仔细考虑增加出血风险的因素,如既往出血史和使用促出血药物,以制定适当的抗凝干预措施。对于CHA2DS2-VASc评分处于一定临界值(如男性为1,女性为2)的患者,其每年血栓栓塞事件的风险认为是中等的,但抗凝治疗的决策存在不确定性[26]。在这种情况下,考虑可能改变卒中风险的其他因素,如房颤的特征、不可改变的风险因素以及其他可变因素,对共同决策过程尤为重要[27]。

目前应用的出血风险评分包括HAS-BLED(高血压、肾脏/肝脏功能异常、卒中、出血史或倾向、不稳定的国际标准化比值(INR)、年龄≥65岁、药物或酒精同时使用)[28]、HEMORR2HAGES(肝脏/肾脏疾病、酒精滥用、恶性肿瘤、年龄≥75 岁、血小板计数或功能降低、再出血风险、未控制的高血压、贫血、遗传因素、过度跌倒风险、卒中)[29]和ATRIA (贫血、肾病、年龄≥75 岁、既往出血、高血压)[30]。这些评分工具包含了多个同时增加卒中和出血风险的非特异性因素(如年龄、高血压、肾病和既往卒中),在区分有无出血风险的患者中表现不佳。因此,在平衡抗凝治疗的风险和益处时,专门评估那些增加出血风险而非卒中风险的因素将更为有益。

3.2.2 出血与卒中风险的平衡

当考虑抗凝治疗的临床决策时,虽然出血风险评分如HAS-BLED、 HEMORR2HAGES 和ATRIA 在评估患者出血风险方面发挥了重要作用,但这些评分工具的应用在某种程度上具有局限性。这些评分基于多个临床因素,如年龄、高血压、肾病和既往卒中,这些因素不仅增加出血风险,同样也增加卒中风险。因此,出血风险较高的患者往往同时面临更高的卒中风险,这一点在使用出血风险评分时尤为重要[31]。

进一步的研究[32]表明,即使在被认为出血风险较高患者中,口服抗凝药预防卒中的益处通常大于出血的风险。因此,在做出抗凝治疗的决策时,不应孤立地依赖于出血风险评分,而应基于对患者个体将带来的益处和危害全面考虑。特别是,这些评分工具的最佳应用可能在于识别和调整那些可改变的风险因素,以最终降低出血风险,例如通过停用抗凝的药物、非甾体抗炎药或采用左心耳封堵设备等干预措施。

此外,最常用的出血风险评分在区分出血患者和非出血患者方面表现并不理想,在法国的一项全国性研究[32]中,这些评分的c指数仅为0.58~0.59。这一发现进一步强调了在临床决策中仅依赖这些评分工具的局限性,因为它们包含的多个临床因素同时也预测了更高的卒中风险。因此,在考虑抗凝治疗时,更应重视那些既能指示出血风险增加,又不会导致卒中风险显著增加的特定因素,以便更准确地评估抗凝治疗的预期益处与潜在危害,从而做出更为合理的临床决策。

3.2.3 抗凝治疗的个体化选择

虽然抗凝治疗能增加出血风险,但对于卒中风险中等的患者而言,抗凝治疗的决策应当基于共同决策模型,进而综合考虑患者的卒中风险、出血风险以及个人偏好。对于CHA2DS2-VASc评分低于确定阈值的患者,需要进行更深入沟通,因为不同的因素可能导致不同的风险水平差异。此外,尽管某些生物标志物和心脏结构特征对卒中风险具有影响,但如何将这些特定的患者特异性因素融入到临床实践中,目前尚未明确。

风险处于中等水平的房颤患者在决定是否使用口服抗凝药物预防卒中时,因为这一建议的力度较弱(2a级),有时可能需要与患者进行额外的讨论。此外,其他因素,如高血压控制的程度,也会影响卒中风险。在ARISTOTLE 试验中,研究[33-34]发现,血压升高50%与卒中风险增加有关。其他患者特异性风险因素,如某些生物标志物(例如血清脑钠肽)、左心房或左心耳的功能和解剖结构或心电图特征,已证实会影响卒中风险[34],但如何将其纳入临床实践尚不清楚。考虑这些额外的因素可能为那些仍对抗凝治疗持犹豫态度的中等卒中风险患者提供决策依据。

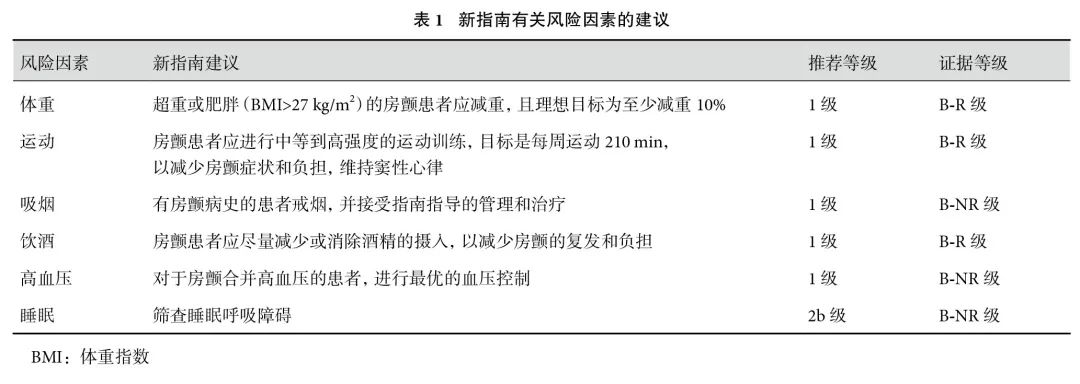

4 房颤与生活方式和风险因素的修正

以前的房颤指南并未单独强调房颤管理中生活方式和风险因素的重要性,而新指南则将生活方式和危险因素的改变视为房颤治疗的支柱,以预防房颤的发生、进展和不良后果。指南还强调整个疾病连续体的风险因素管理,并相应地提供了更多规范性的建议。部分相关重要建议见表1。

上述的体重管理、戒烟等在房颤的一级预防和二级预防中均具有重要意义,且各个危险因素的相关建议也都有研究[36-39]支撑。而我国的房颤诊断治疗指南[40]中也阐明了心血管危险因素、合并症及不良生活方式管理的重要性,并且在建议的内容上,与新指南也大致相同。

5 房颤与特定患者群体

5.1 早发性房颤的管理

针对早发性房颤,以前的指南并未提及。通过对房颤患者进行靶向消融治疗折返性心动过速,研究[41]结果发现房颤的复发风险显著降低。对于30 岁前不明原因引起房颤的患者,由于这类患者折返性心律失常的高发生率,新指南认为进行电生理学研究评估并用靶向消融治疗折返性室上性心动过速可能是合理的(2b 级推荐,B-NR级证据)。

而基于一些对房颤患者病因的队列研究,指南还认为对于45 岁之前发生房颤且无明显风险因素的患者,进行遗传咨询、罕见致病的变异基因检测以及心肌病或心律失常综合征的监测可能是合理的(2b 级推荐,B-NR级证据)。

5.2 房颤与运动员

新指南中对运动员进行肺静脉隔离(PVI)和导管消融的循证学依据进行了更新。一项对144名运动员的前瞻性队列研究[42]表明,PVI不会导致运动能力的显著下降。在另一项回顾性队列研究[43]中,接受导管消融结合PVI的133名运动员,随访10 年,83% 的运动员未复发,生活质量显著提升。所以,对于房颤运动员,新指南认为导管消融结合PVI是合理的策略(2a级推荐,B-NR 级证据)。

5.3 房颤与三级肥胖患者

针对这类患者,以前的指南侧重点在于包括减重在内的风险因素管理,而这一点在前面已经提及,所以新指南在此处则强调了抗凝药物的使用。一项包括了36 094例患者的大型回顾性研究[44]比较了接受直接口服抗凝药(direct oral anticoagulants,DOACs)或华法林治疗的患者的缺血性卒中风险、显著出血和死亡率,并按体重指数进行了分组,接受DOACs的患者在各组中均观察到了更好的结果。

对于3 级肥胖(体重指数>40 kg/m2)的房颤患者,新指南认为DOACs比华法林更适合降低卒中风险(2a级推荐,B-NR级证据)。而对于接受过减肥手术的房颤患者,考虑到DOACs的吸收,新指南则认为华法林比DOACs更适用于降低卒中风险(2b级推荐,C-LD级证据)。

5.4 房颤与预激综合征

对于患预激综合征的患者,多个大型队列研究已经表明房室旁束导管消融术的高成功率(93%~95%)可以与主要短期和长期并发症的低风险相平衡。而对于药物治疗,在一项纳入22 例患者的研究[45]中,伊布利特终止了21 例患者的房颤并延长了房室结、希氏-浦肯野系统和房室旁束的不应期。然而,使用房室结阻断剂对于预激性房颤患者可能是有害的。

所以,对于血流动力学不稳定的预激性房颤患者,新指南认为应该采取电复律治疗(1级推荐,B-NR级证据)。该点推荐与以前的指南相同,但证据等级有所提高。且新指南还建议预激性房颤患者采用房室旁束导管消融术(1级推荐,B-NR 级证据)。而对于血流动力学稳定的预激性房颤患者,新指南和以前的指南一样,依旧认为可以静脉给伊布利特或普鲁卡因胺进行药物复律,作为选择性复律的替代选择(1级推荐,C-LD级证据)。

5.5 房颤与成人先天性心脏病

成人先天性心脏病(adult congenital heart disease, ACHD)患者是指南中新增的特定人群。对于患有ACHD的房颤患者,新指南首先建议对房颤的诱发因素和可逆原因进行评估和积极治疗(1级推荐, B-NR 级证据)。由于复杂ACHD 患者右心房的相关病理情况,可能需要针对心房切开术疤痕和三尖瓣环峡部进行额外的消融治疗[46]。对于单纯性或中度ACHD的房颤患者,低温球囊消融则是一种安全的选择[47-48]。而对于有症状的单纯性先天性心脏病合并抗心律失常药物难治性房颤患者,指南则认为消融是优于长期抗心律失常治疗的选择(2a级推荐,B-NR 级证据)。

对于患有ACHD 且症状或血流动力学不稳定显著的阵发性或持续性房颤患者,无论病变的严重程度如何,新指南都建议遵循初始的心律控制策略(1级推荐,C-LD级证据)。此外,据估计ACHD患者的脑血管意外事件发生率比年龄相匹配的对照组高10~100倍,血栓栓塞事件至少占ACHD 患者全因死亡的4%[49]。所以,针对ACHD房颤患者个性化的治疗方案是必要的。

5.6 心脏手术后房颤的防治

心脏手术后新发房颤很常见,并与晚期死亡和卒中风险增加有关。

5.6.1 心脏手术后房颤的预防

对于接受心脏手术且术后发生房颤风险高的患者,新指南认为使用短期预防性β受体阻滞剂或胺碘酮来降低术后房颤发生率是合理的(2a级推荐,B-R级证据)。该建议的证据等级相较以前的指南有所降低,可能是因为不同的研究中不同的药物组合,使术前预防性使用β受体阻滞剂或胺碘酮的效果存在差异。

此外,有研究[50-51]显示在心脏手术期间接受左后心包切开术的患者术后房颤发生率显著降低。所以,对于行冠状动脉旁路移植手术、主动脉瓣或升主动脉瘤手术的患者,指南建议同时行左后心包切开术(2a级推荐,B-R级证据)。

5.6.2 心脏手术后房颤的治疗

在心脏术后患者中,新指南和以前的指南在治疗方面的建议基本相同,只是相关循证学依据有所更新。新指南依旧认为可以使用β受体阻滞剂来控制房颤(1级推荐, A级证据);如果没有效果或者存在禁忌证,则建议使用非二氢吡啶类钙通道阻滞剂(1级推荐,B-R级证据)。在血流动力学稳定的术后房颤患者中,进行心率控制或节律控制都是可接受的选择,因为两者都没有明显的临床优势[52-53]。因此,对于这类患者,新指南建议将心率和(或)心律控制的药物作为初始治疗策略(1级推荐,B-R级证据)。

而对于心脏术后发生不良耐受性房颤的患者,新指南则建议采用直流电复律联合抗心律失常药物进行治疗(1级推荐,B-R级证据)。但与以前的指南不同,此处新指南还提示需要留意血栓事件。此外,和以前的指南相同,对于术后房颤患者,新指南认为进行抗凝治疗是合理的(2a级推荐,B-NR级证据)。但是,新指南还强调了对出血风险与安全以及抗凝治疗必要性的评估。

5.7 房颤与急性内科疾病或外科手术

基于最新的循证学依据,由于内科疾病房颤的发病率为1%~46%、非心脏手术后的发病率为3%~16%[54-55],新指南认为在急性内科疾病或外科手术中确诊的房颤患者应被告知急性疾病解决后房颤复发的风险(1级推荐,B-NR 级证据)。此外,在急性内科疾病和非心脏手术发生后被发现有房颤的患者中,5年随访期间,复发性房颤的发生率分别为42%~68%[56]和39%[57]。鉴于这类患者房颤复发的风险较高,新指南认为门诊随访对血栓栓塞风险分层、口服抗凝药物启动或延续的决策以及房颤监测都是有益的(2a级推荐,B-NR级证据)。

5.8 房颤与甲状腺功能亢进

与以前的指南侧重于药物治疗控制心室率不同,新指南强调在甲状腺功能恢复正常和窦性心律可以维持之前进行抗凝治疗(1级推荐,B-NR 级证据)。因为根据标准临床风险评分,甲状腺功能亢进和房颤患者的卒中风险较高。

5.9 房颤与肺部疾病

以前的指南推荐使用非二氢吡啶类钙通道拮抗剂来控制伴慢性阻塞性肺疾病(chronic obstruc-tive pulmonary disease,COPD)的房颤患者的心率,但新指南认为使用心脏选择性β受体阻滞剂来控制心率是合理的(2a级推荐,B-R级证据),特别是存在适应证(如心肌梗死和心力衰竭)的情况下。一项Meta分析[58]显示,适用于包括心力衰竭和冠状动脉疾病在内的多种适应证的β受体阻滞剂与COPD 患者死亡风险显著降低相关。新指南强调, β受体阻滞剂无需避免用于房颤治疗,特别是在COPD 不严重的患者中。然而,β受体阻滞剂可加重反应性气道疾病,哮喘患者等应避免使用。

此外,与以前的指南相比,新指南还新增了对于肺动脉高压的处理。典型的心房扑动导管消融术已经很好地应用于伴肺动脉高压的房颤患者中,因此,对于伴有房颤或心房扑动的肺动脉高压患者,新指南认为节律控制可能是改善功能状态和延长生存期的合理策略(2a级推荐,B-NR 级证据)。

5.10 房颤与怀孕

对于怀孕房颤患者的处理,在新指南中首次被提及。新指南认为直流电心脏复律(direct current cardioversion,DCCV)对患者和胎儿都是安全的(1级推荐,B-NR级证据)。并且,为了降低卒中风险,DCCV应该在48 h内进行[59]。

在心脏结构正常和房颤的孕妇中,心律控制策略包括长期安全记录的药物(如氟卡尼和索他洛尔),并进行适当的监测,包括心电图监测。考虑到对胎儿的潜在毒性,如甲状腺肿、神经发育异常、心动过缓、生长迟缓和早产,胺碘酮通常被避免使用并保留用于危及生命的心律失常。

5.11 房颤与肝脏疾病

对于伴肝脏疾病患者的处理,在以前的指南中也并未涉及。肝脏作为凝血因子的合成器官和人体的重要代谢器官,在房颤管理中具有重要意义,尤其是在药物使用代谢方面。目前尚无随机对照试验评估口服抗凝药在房颤和肝病患者中的应用,但有观察性研究将口服抗凝药物治疗在肝病患者和非肝病患者中的应用进行了比较。研究[60-62]结果表明,与没有口服抗凝药物治疗的肝病房颤患者相比,抗凝治疗与降低缺血性卒中或血栓栓塞的风险有关,但同时大出血或脑出血的风险也显著提高。

因此,对于全身性血栓栓塞风险增加且患有轻度或中度肝脏疾病(临床上没有明显的肝脏疾病引起的凝血功能障碍或血小板减少)的房颤患者,新指南认为口服抗凝药物治疗是合理的(2a级推荐, B-NR 级证据)。

6 房颤心率控制

适当的心率控制可以减少症状、提高生活质量并降低并发症的风险。新指南建议与患者讨论共同决策心律控制与心率控制策略,主要考虑临床表现、合并症负担、药物概况和患者偏好等,选择治疗方案,评估长期获益(1,B)。对于选择心率控制策略的无心力衰竭房颤患者,心率目标应根据患者的潜在症状来指导,新指南建议将静息心率<100~110次/min 作为心率控制治疗的初始心率目标(2a,B),2020 ESC指南建议初始心率控制目标<110 次/min(Ⅱa,B),两种都为宽松心率控制,差异不大。Rate Control Efficacy in Permanent AtrialFibrillation(RACEⅡ)研究评估了两种心率控制策略(宽松心率<110 次/min和严格心率<80 次/min)对永久性房颤患者的效果,结果显示两种策略在心血管原因死亡、心力衰竭住院、卒中等主要结局指标上没有差异[62],这意味着心率控制强度并不是决定房颤患者临床结果的关键因素。因此,无心力衰竭患者,除非症状需要更加严格的心率控制,宽松的心率控制是可接受的[63]。

6.1 药物心率控制

6.1.1 急性房颤心率控制的药物

急性房颤时,心率控制旨在减缓心室反应,以减少症状并降低左心室功能障碍的风险。对于伴有快速心室反应且血流动力学稳定的房颤患者,新指南推荐使用非二氢吡啶类钙通道阻滞剂(地尔硫卓和维拉帕米)或β受体阻滞剂(1,B)。地尔硫卓控制心率的有效性在多项研究中得到了证实,它比安慰剂和其他药物(如地高辛和胺碘酮)更有效地降低心率[65-66],在β受体阻滞剂和非二氢吡啶类钙通道阻滞剂无效或禁忌的伴快速心室反应的房颤患者中,地高辛可单独或与上述药物联合用于急性心率控制。研究[67]表明地高辛相比其他药物在实现急性心率控制方面可能更安全、更有效。对于伴快速心室反应的房颤患者,除了标准心率控制措施外,适当加用静脉镁剂有助于达到并维持心率控制(2a,A)。一项Meta分析[68]研究了在与标准速率控制方法(包括β受体阻滞剂、地尔硫卓、维拉帕米、地高辛)以及安慰剂联合使用时,静脉镁在快速房颤速率和节律控制中的有效性。对于射血分数降低的心力衰竭患者,可以考虑使用静脉注射胺碘酮进行急性心率控制(2b,B),对血压影响较小。

6.1.2 长期房颤心率控制的药物

长期心率控制推荐使用非二氢吡啶类钙通道阻滞剂、β受体阻滞剂(1,B)。左室射血分数<40% 的房颤患者不应使用非二氢吡啶类钙通道阻滞剂,会增加心力衰竭恶化的风险,特别是在左室功能不全的患者中[69]。地高辛适用于对其他药物耐受性有限的患者或作为辅助治疗。总之,心率控制在房颤的管理中是至关重要的,无论是急性还是长期治疗。医生必须根据患者的临床情况、合并症以及药物耐受性来个性化治疗方案。

6.2 房室结消融心率控制

对于心率控制药物治疗无效的房颤伴快速心室反应失控的患者,可考虑房室结消融(2a,B),房室结消融术可以有效控制心室率,但可能导致对起搏器的依赖,早期研究[67]显示术后猝死风险较高,但通过调整起搏速率已得到改善。总体来说,房室结消融术不是一线治疗首选,但房室结消融术和起搏器植入对于无法通过药物有效控制心率的房颤患者可能是一个安全有效的选择,但必须综合考虑潜在的并发症、起搏器依赖性以及长期影响的不确定性。

7 房颤节律控制

7.1 房颤节律控制的目标

在房颤治疗中,节律控制是主要的治疗策略。选择适当的治疗策略取决于多种因素,包括患者症状、房颤持续时间、存在的合并症以及患者的选择。节律控制旨在恢复和维持窦性心律,可能改善症状和生活质量,而心率控制则侧重于控制房颤时的心室率。随着时间的推移,房颤可能会进展为更高的负担,变得更加持久,节律控制疗法在早期实施时更有可能成功。新指南建议在左室功能降低和持续(或高负荷)房颤的患者中,应建议进行心律控制试验,以评估房颤是否导致左室功能降低(1,B),这点是相较于旧指南更新及其他房颤指南的特别之处。Early Treatment of Atrial Fibrillation for Stroke Prevention Trial(EAST-AFNET4)研究[70]表明,对于新近发生的房颤患者,节律控制与降低心血管死亡、卒中和心力衰竭风险相关。

7.2 房颤电复律和药物复律

7.2.1 房颤复律前后卒中风险管理

心脏复律是一种恢复窦性心律的治疗方法,可以通过电复律或药物复律实现。电复律是血流动力学不稳定患者的首选治疗,而药物复律则适用于血流动力学稳定的患者。在进行心脏复律时,需要考虑患者的血栓栓塞风险,并采取相应的抗凝措施,DOAC是VKA的替代药物,可以用作心脏复律中的血栓预防,计划进行心脏复律的患者通常会优先考虑使用DOAC,除非有禁忌证。新指南中关于心脏复律前后卒中风险管理的建议:房颤患者应在心脏复律前接受至少3周的不间断抗凝治疗,以降低心内血栓的风险,复律后继续进行至少4 周的抗凝治疗(1,B)。复律前影像学评估如果发现左心耳或其他部位的血栓,推迟复律并给予至少3~6周的抗凝治疗,然后再次进行影像学检查(1,B)。对于未接受抗凝治疗且血栓栓塞风险高的患者(CHA₂DS₂-VASc评分≥2),考虑在心脏复律前进行显像以排除心内血栓。总结来说,心脏复律是治疗房颤的有效手段,但需要根据患者的具体情况评估血栓栓塞风险,并采取适当的抗凝措施以预防血栓栓塞事件的发生。

7.2.2 房颤电复律

电复律是一种有效的急性节律控制方法,适用于血流动力学不稳定的房颤患者以及血流动力学稳定但希望快速恢复窦性心律或药物心脏复律失败的房颤患者(1,B/C)。电复律的成功和窦性心律的维持可以通过多种方式优化,包括使用双相波形、适当的电极矢量、抗心律失常药物的使用以及针对肥胖患者的技术调整[71-72]。

7.2.3 房颤药物复律及长期维持

药物性心脏复律适用于血流动力学稳定的新发或持续性房颤患者,或在极少数情况下需要电复律但有禁忌证的患者。伊布利特是无左室功能障碍房颤的首选(2a, A),但与QT间期延长和尖端扭转型室性心动过速有关。另外,静脉注射胺碘酮也是在非紧急情况下的药物复律推荐(2a,A)。对于不适合或拒绝导管消融、或更倾向于抗心律失常药物治疗的房颤患者,抗心律失常药物可用于长期维持窦性心律。指南推荐射血分数保留的心力衰竭患者窦性心律维持的首选是胺碘酮和多非利特(2a,A),而氟卡尼和普罗帕酮是既往无心肌梗死或严重结构性心脏病病史患者维持窦性心律的选择(2a,A)。这两种药物都是抗心律失常药物,可以通过抑制心脏细胞内的电活动来恢复正常的心律,同时它们也有一些副作用和禁忌证,氟卡尼可能会导致低血压和心动过缓,普罗帕酮可能会导致心动过速和心力衰竭[73]。

7.3 房颤导管消融

在考虑到患者的选择、获益和风险情况下,指南推荐导管消融术作为有症状性房颤患者一线治并症少)和抗心律失常药物试验失败的患者。最近研究[74]表明,对于持续性和阵发性房颤,房颤消融比抗心律失常药物更有效,包含PVI的治疗使复发性房颤的发生减少50%,并且在减轻房颤负担方面比药物治疗更有效。第一次导管消融术后30%~40%的患者会复发[17] ,重复PVI导管消融或抗心律失常药物治疗有助于改善症状或免于房颤(1a,B)。另外,围手术期抗凝治疗非常重要,以降低血栓栓塞事件的风险,新指南推荐在不间断使用华法林(INR 2.0~3.0)或连续/最小间断口服抗凝剂基础上进行导管消融治疗,术后根据其卒中风险继续指导至少3个月的口服抗凝剂治疗,特别是对于中高风险人群(1,A/B)。导管消融术后并发症很少见,但消融术后血栓栓塞事件的风险增加,据报道导管消融后前30 d内发生卒中的风险为0.8%[75]。因此,在导管消融手术之前、期间和之后进行口服抗凝剂治疗至关重要。

7.4 房颤外科消融

文献[76-78]报道,对于独立的持续性房颤,导管消融疗效欠佳。微创手术消融技术的不断发展使其治疗持续性房颤患者显示出非常好的疗效[78]。迷宫手术(Cox Ⅲ)被认为是外科治疗房颤的金标准[79], PVI 和左心耳切除是房颤外科手术治疗的重要组成部分,通常通过微创技术实施,减少手术创伤并缩短恢复时间。对于持续性心律失常患者,外科消融术、导管消融术等都可被视为有效且安全的治疗选择。新指南推荐对于正在接受心脏手术的房颤患者,同时进行房颤外科消融有助于降低房颤复发的风险,术后至少3 个月的抗凝治疗来降低卒中或全身栓塞的风险(2a,B)。杂交外科手术消融治疗房颤是指使用电生理标测下微创心外膜手术和心内导管消融房颤相结合,主要针对于持续性房颤或长程持续性房颤患者[80]。因此指南推荐对于抗心律失常药物治疗无效的有症状或持续性房颤患者,心外膜和心内膜杂交消融是合理的,可减少复发性房性心律失常的风险(2b,B)。中国2023房颤指南建议房颤外科治疗可考虑用于既往多次导管消融失败并且复发风险高的持续性或持久性房颤(Ⅱb, C),新指南中房颤外科消融证据级别得到提升。

一项比较房颤导管消融与手术消融治疗疗效的前瞻性研究[81]中,手术消融组在1 年时的无左房性心律失常维持率更高(65.6% vs. 36.5%),并且在长达7年的随访中得到证实,导管组的复发率高达87%,而胸腔镜消融组的复发率为 56%[81-82]。长期观察结果中,手术消融在摆脱左房性心律失常方面优于导管消融,虽然观察到的围手术期不良事件发生率在手术消融组中更高,但大多数是轻微的,后期随访结果中,两组死亡率、心肌梗死或脑血管事件等长期临床事件发生率相似[81-82]。一临床研究[83]表明,与导管消融术相比,手术微创消融术在恢复窦性心律方面取得了更好的结果,对于阵发性房颤患者,外科手术的成功率为 82%,导管组为 62.5%,在持续性房颤患者长期观察结果中显示,手术消融在摆脱左房性心律失常方面优于导管消融,窦性心律维持率分别为74.4% 和51.1%。然而,这些研究的结果可能会受到多种因素的影响,包括患者的具体情况、手术技术、术后管理等。最近,一项新的国际多中心随机试验正在进行,旨在比较导管消融术组与全胸腔镜手术消融术合并左心耳闭合术组的疗效,我们也期待结果的公布为房颤的治疗提供更多的选择。

手术消融术的好处之一是伴随左心耳闭合的处理,全胸腔镜通路可以在微创手术的同时直观、安全地夹闭左心耳。新指南中将左心耳闭合的推荐级别提高,对于CHA2DS2-VASc评分≥2且长期口服抗凝药物有禁忌的患者,左心耳闭合是合理的(2a,B)。对于接受心脏外科手术的高卒中风险房颤患者,2023 中国房颤指南也同级别推荐同时行外科左心耳闭合。对于中高卒中风险且长期口服抗凝药物有严重出血风险的患者,左心耳闭合可能是口服抗凝剂的合理替代(2b,B)。一项前瞻性研究[84]表明不适合抗凝治疗的患者接受左心耳处理后缺血性卒中的风险低于预期。各种新型左心耳夹闭系统的出现使左心耳闭合更安全、有效、便捷[85]。因为房颤患者的绝大多数血栓形成发生在左心耳中[86-87],对于出血风险高或不能耐受口服抗凝药的房颤患者,左心耳闭合是降低血栓栓塞事件风险的替代疗法[88-91]。

8 小结

总之,2023版房颤指南通过引入新的分期模型和更新的管理策略,深化对房颤疾病进程的认识与治疗效果的提升,特别强调了预防、早期干预、心率及节律控制的重要性。这一版指南综合了风险因素修正、特定患者群体管理以及心率和节律控制的最新见解,其中 LRFM作为房颤管理的重要支柱首次被明确强调。同时,新指南对特定人群的管理提出了更具体的建议,并通过更新证据推荐等级,为临床医生提供了一个全面的房颤综合管理框架,以便在实践中考虑患者的个体化需求和偏好。新指南的实施,期待借助多学科团队的密切合作和共同决策模型,进一步优化我国房颤患者的诊断与管理,提供更加精准和个性化的治疗方案,最大限度地改善患者预后。未来,随着更多本土化和高质量研究成果的涌现,有望进一步促进这些指南建议在我国的推广和应用,为房颤患者带来更优质的治疗体验和预后。

利益冲突:无。

作者贡献:杨子琪、朱泽宇、罗启余共同负责文献收集、资料汇总和数据与文字的校正;钱永军负责全文设计;全体作者参与文章撰写与审阅。

- 搜索

-

- 1000℃李寰:先心病肺动脉高压能根治吗?

- 1000℃除了吃药,骨质疏松还能如何治疗?

- 1000℃抱孩子谁不会呢?保护脊柱的抱孩子姿势了解一下

- 1000℃妇科检查有哪些项目?

- 1000℃妇科检查前应做哪些准备?

- 1000℃女性莫名烦躁—不好惹的黄体期

- 1000℃会影响患者智力的癫痫病

- 1000℃治女性盆腔炎的费用是多少?

- 标签列表

-

- 星座 (702)

- 孩子 (526)

- 恋爱 (505)

- 婴儿车 (390)

- 宝宝 (328)

- 狮子座 (313)

- 金牛座 (313)

- 摩羯座 (302)

- 白羊座 (301)

- 天蝎座 (294)

- 巨蟹座 (289)

- 双子座 (289)

- 处女座 (285)

- 天秤座 (276)

- 双鱼座 (268)

- 婴儿 (265)

- 水瓶座 (260)

- 射手座 (239)

- 不完美妈妈 (173)

- 跳槽那些事儿 (168)

- baby (140)

- 女婴 (132)

- 生肖 (129)

- 女儿 (129)

- 民警 (127)

- 狮子 (105)

- NBA (101)

- 家长 (97)

- 怀孕 (95)

- 儿童 (93)

- 交警 (89)

- 孕妇 (77)

- 儿子 (75)

- Angelababy (74)

- 父母 (74)

- 幼儿园 (73)

- 医院 (69)

- 童车 (66)

- 女子 (60)

- 郑州 (58)