首页 > 医疗资讯/ 正文

你是不是也有这样的日常?清晨揣着手机进厕所,刷着早间新闻醒神;深夜躲进卫生间,借着社交软件打发“独处时间”;甚至上班摸鱼时,也把厕所当成临时“安静角”,一蹲就是十几分钟。但你可能没意识到,当你为这几分钟的“惬意”着迷时,肛门周围的血管正在承受“不能承受之重”。

最近发表在《PLOS One》上的一项研究,就把矛头对准了这个藏在卫生间里的习惯——来自美国贝斯以色列女执事医疗中心和哈佛医学院的团队发现,在厕所使用智能手机,会让痔疮的患病风险增加46%。这个看似无关痛痒的日常行为,正在悄悄成为肛肠健康的“隐形杀手”。

先搞懂:痔疮不是“小毛病”,而是“大众痛点”

提到痔疮,很多人会觉得是“难言之隐”,羞于提及,却不知它早已是“国民级”的健康问题。数据显示,痔疮是美国第三大常见的胃肠道门诊疾病,每年有近400万人因为它看医生、跑急诊,相关医疗支出每年超过8亿美元。

在中国,虽然没有完全一致的统计,但肛肠科门诊的接诊数据显示,痔疮患者占比常年超过50%。它不致命,却能让人坐立难安:排便时疼痛、出血,严重时肿块脱出,连走路都得小心翼翼。更有意思的是,过去我们总把痔疮归咎于“便秘”“吃太少蔬菜”“怀孕”这些因素,但最新研究告诉我们,藏在“厕所刷手机”里的时间陷阱,可能是被忽略的关键风险。

为什么研究要盯着“厕所里的手机”?

其实早有医生观察到一个规律:蹲厕所时间长的人,更容易得痔疮。比如20世纪80年代就有研究发现,喜欢带报纸进厕所的人,痔疮发病率比“速战速决”的人高3倍——因为报纸翻着翻着,半小时就过去了。

现在,报纸变成了智能手机。刷新闻、看短视频、回复消息,这些比翻报纸更“上瘾”的行为,会让人不知不觉延长蹲厕时间。但一直以来,没人专门做过系统研究:排除年龄、体重、运动习惯这些干扰因素后,“厕所用手机”和“痔疮”到底有没有直接关联?

为了回答这个问题,研究团队设计了一项针对性调查。他们找来了143位要做肠镜检查的成年人——因为肠镜能直接观察到肛门周围是否有痔疮,结果比“自我感觉”更准确。最终,125人完整填写了问卷,包括“是否带手机进厕所”“每次蹲多久”“平时运动多不多”“吃不吃纤维食物”等细节,两位没参与调查的医生还独立核对了肠镜结果,避免主观偏差。

关键发现:3个数据戳中“手机党”的痛点

研究结果一出来,很多“厕所刷手机”的人可能要坐不住了。几个关键数据,直接揭开了这个习惯的健康风险:

1.66%的人在厕所用手机,年轻人更“上瘾”

调查显示,125名参与者中,有83人(占66%)会在厕所使用智能手机——也就是说,每3个人里就有2个把手机变成了“厕所标配”。更值得注意的是,用手机的人明显更年轻:平均年龄55.4岁,而不用手机的人平均62.1岁(p=0.001,统计上差异显著)。

这说明年轻人更爱把“厕所时间”和“手机时间”绑定。毕竟对习惯了“碎片化娱乐”的年轻人来说,蹲厕所的几分钟,刚好够刷几条短视频、看半篇新闻,却不知这短暂的“放松”正在积累风险。

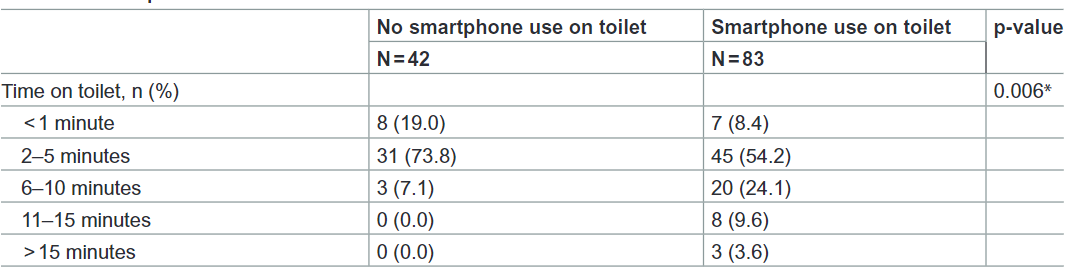

如厕时长

2.用手机的人,蹲厕时间翻了5倍

时间,是这场风险的核心。研究发现,智能手机使用者在厕所的停留时间,远远超过非使用者:37.3%的手机党每次蹲厕超过5分钟,而不用手机的人里,只有7.1%会超过这个时间——差了足足5倍多(p=0.006)。

为什么“超过5分钟”很关键?因为厕所里的坐姿和平时坐椅子完全不同:普通椅子能支撑臀部和腰部,分散身体重量;但马桶圈只有一圈窄窄的支撑,整个盆腔的压力会全部集中在肛门周围的血管上。就像给气球持续打气,5分钟以内,血管还能“承受”;超过5分钟,血管会持续充血、肿胀,久而久之就会形成痔疮。

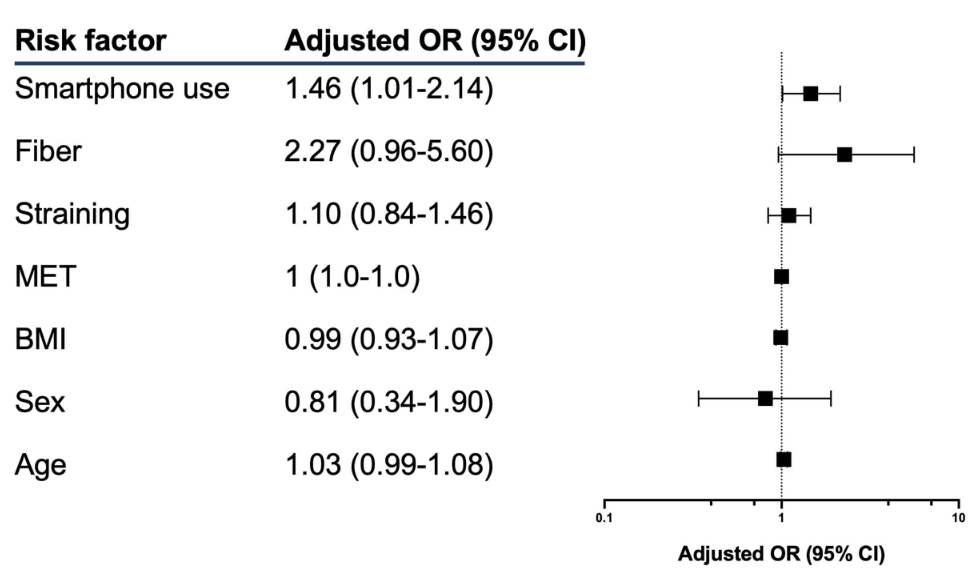

3.排除干扰因素后,风险仍增加46%

最有说服力的是“多变量分析”结果:研究团队排除了年龄、性别、体重(BMI)、运动强度、是否用力排便、纤维摄入量这些因素后发现,厕所用手机的人,得痔疮的风险比不用的人高46%(调整后OR=1.46,95%CI1.01-2.14,p=0.044)。

简单说,就算两个人的饮食、运动、体重都一样,只要一个人在厕所刷手机,另一个不刷,前者得痔疮的概率就会高近一半。而且研究还发现,手机党在厕所里最常做的事是“看新闻”(54.3%)和“刷社交软件”(44.4%)——这些内容很容易让人“沉浸式忘记时间”,进一步延长蹲厕时长。

痔疮风险的多变量分析

不止痔疮:手机党还藏着一个“健康漏洞”

研究还意外发现了一个关联:厕所用手机的人,平时运动更少。用“代谢当量时间(MET)”衡量运动强度的话,手机党每周的运动量显著低于非手机党(p=0.017)。

这其实形成了一个“恶性循环”:运动少会导致肠道蠕动变慢,容易便秘,进而增加蹲厕需求;而蹲厕时刷手机,又会延长停留时间,加重痔疮风险。更别说运动本身能促进血液循环,减少肛门周围血管充血的可能——手机党相当于同时踩了“运动少”和“蹲厕久”两个“坑”。

研究有局限,但提醒很重要

当然,这项研究也不是“完美答案”。比如它是“横断面研究”——只能看出“厕所用手机”和“痔疮”有关联,不能完全证明“刷手机直接导致痔疮”;样本是45岁以上、要做肠镜的中老年人,可能和年轻人的整体情况有差异;而且大家回忆“蹲厕时间”“运动多少”时,可能会有偏差。

但即便如此,它的提醒价值依然很大。在此之前,医生们聊痔疮风险,大多只关注饮食、便秘这些老话题,很少会问“你在厕所用不用手机”。现在有了数据支持,未来医生问诊时,可能会多一句关键提醒:“下次上厕所,试试把手机留在外面?”

对普通人来说,这更是一个“低成本护健康”的提示——不用花钱买药,不用刻意运动,只要调整一个小习惯,就能减少“难言之隐”的风险。

3个简单方法,帮你改掉“厕所刷手机”的习惯

其实要避免这个风险,核心就是“控制蹲厕时间”,几个小方法就能做到:

1.从“物理隔离”开始:厕所不带手机

最直接的办法,就是把手机留在厕所外面。比如早上把手机放在卧室充电,晚上放在客厅沙发上,或者进厕所前把手机交给家人——眼不见心不烦,自然不会想着刷。

2.设个“5分钟闹钟”:给蹲厕定个“死线”

如果实在担心错过重要消息,可以在进厕所前设个5分钟闹钟。研究显示,5分钟以内的蹲厕时间,痔疮风险会显著降低。闹钟一响,不管“新闻没看完”还是“视频没刷完”,都先起身——比起后续的疼痛,这点“没看完的遗憾”根本不算什么。

3.改善“排便基础”:减少蹲厕需求

平时多吃蔬菜、水果、全谷物,保证每天摄入25-30克膳食纤维(相当于1把菠菜+1个苹果+1小碗燕麦),让排便更顺畅;每天喝1.5-2升水,避免大便干结;再配合每天20分钟的散步,促进肠道蠕动——排便快了,自然不用在厕所“磨蹭”。

最后想说:厕所不该是“娱乐区”

说到底,厕所本该是“解决生理需求”的地方,不是“放松娱乐区”。我们总在追求“碎片化时间利用”,却忘了有些时间“留白”反而更健康。

下次再想揣手机进厕所时,不妨多问自己一句:这几分钟的“快乐”,真的值得用后续几天的“坐立难安”换吗?健康往往就藏在这些不起眼的小习惯里——把手机留在外面,让蹲厕回归“高效”,就是对肛肠健康最直接的保护。毕竟,没什么比“坐得舒服、排得顺畅”更重要的事了。

- 搜索

-

- 1000℃李寰:先心病肺动脉高压能根治吗?

- 1000℃除了吃药,骨质疏松还能如何治疗?

- 1000℃抱孩子谁不会呢?保护脊柱的抱孩子姿势了解一下

- 1000℃妇科检查有哪些项目?

- 1000℃妇科检查前应做哪些准备?

- 1000℃女性莫名烦躁—不好惹的黄体期

- 1000℃会影响患者智力的癫痫病

- 1000℃治女性盆腔炎的费用是多少?

- 标签列表

-

- 星座 (702)

- 孩子 (526)

- 恋爱 (505)

- 婴儿车 (390)

- 宝宝 (328)

- 狮子座 (313)

- 金牛座 (313)

- 摩羯座 (302)

- 白羊座 (301)

- 天蝎座 (294)

- 巨蟹座 (289)

- 双子座 (289)

- 处女座 (285)

- 天秤座 (276)

- 双鱼座 (268)

- 婴儿 (265)

- 水瓶座 (260)

- 射手座 (239)

- 不完美妈妈 (173)

- 跳槽那些事儿 (168)

- baby (140)

- 女婴 (132)

- 生肖 (129)

- 女儿 (129)

- 民警 (127)

- 狮子 (105)

- NBA (101)

- 家长 (97)

- 怀孕 (95)

- 儿童 (93)

- 交警 (89)

- 孕妇 (77)

- 儿子 (75)

- Angelababy (74)

- 父母 (74)

- 幼儿园 (73)

- 医院 (69)

- 童车 (66)

- 女子 (60)

- 郑州 (58)