首页 > 医疗资讯/ 正文

自体干细胞移植和CAR-T细胞疗法是血液系统恶性肿瘤的重要治疗方法,各自具有独特的优势和局限性。ASCT通过清髓性预处理降低肿瘤负荷,但仍易复发;而CAR-T疗法能精确靶向恶性细胞,但面临细胞因子释放综合征(CRS)、免疫效应细胞相关神经毒性综合征(ICANS)和持久性有限等挑战。而新的证据表明,ASCT与CAR-T疗法联合可产生协同效应。

ASCT能重塑免疫微环境,降低免疫抑制细胞和CRS风险,而CAR-T能清除残留病灶并促进免疫恢复。在复发/难治性B细胞淋巴瘤和多发性骨髓瘤中的临床试验显示,完全缓解率可达72%–100%,两年无进展生存率达59%–83%,严重CRS/ICANS发生率低于10%。然而,这种协同作用的确切机制、ASCT后CAR-T输注的最佳时机以及理想的给药方案仍需进一步明确。

未来的研究应优先进行大规模随机对照试验,并建立标准化的毒性管理方案,以最大化治疗效益。通过整合ASCT和CAR-T的互补优势,联合策略为改善高危血液系统恶性肿瘤的预后提供了一种有前景的方法;然而仍需更多研究来验证其疗效并扩展其临床适用性。

《Chinese Journal of Cancer Research》近日发表综述,详细描述了当前关于ASCT联合CAR-T疗法在血液系统恶性肿瘤中的作用机制、疗效和安全性的知识,为未来的研究和临床实践提供基础。

引言

近年来,血液系统恶性肿瘤治疗的进展以ASCT和CAR-T疗法的发展为标志,为复发/难治性淋巴瘤和多发性骨髓瘤患者带来了新的希望。然而,单一疗法的局限性继续制约着治疗的进一步改善。虽然CAR-T疗法在经重度预治疗的患者中显示出良好的疗效,但其临床应用仍因并发症而具有挑战性,这些并发症包括细胞因子释放综合征、免疫效应细胞相关神经毒性综合征和持久性不足。与之相反,尽管ASCT可以诱导持久的缓解,但对于高危患者,由于清髓性预处理后残留的肿瘤负荷,它可能会失败,移植后复发与不良预后相关。因此,对于预后不良的患者,迫切需要新的治疗策略或组合方案。

近期的临床研究探索了结合ASCT和CAR-T疗法优势的联合方案。这些研究表明,在ASCT后早期(例如一周内)进行CAR-T输注可能会产生协同效应,增强两种治疗的疗效。具体而言,ASCT的预处理阶段可能通过耗竭髓系细胞和清除免疫抑制性淋巴细胞来降低CRS风险,从而提高CAR-T疗法的疗效。同时,移植后有效的CAR-T扩增可以进一步清除残留的肿瘤细胞并降低复发风险。

初步数据表明,与单一疗法相比,这种联合方案具有更优的疗效,但其确切机制以及对造血重建、血液学和神经毒性的影响仍需进一步研究。

CAR-T:强效但易产生毒性

T细胞通过T细胞受体识别主要组织相容性复合物呈递的肿瘤抗原,是主要的抗肿瘤机制,但许多肿瘤可通过下调MHC-I表达来逃避免疫监视。CAR-T疗法通过基因工程改造T细胞,使其表达针对肿瘤抗原的嵌合抗原受体,克服了这一限制,使T细胞能够不依赖于MHC分子识别和清除恶性细胞。

2017年,首个靶向CD19的CAR-T疗法tisagenlecleucel(Kymriah)获批上市。与传统疗法相比,CAR-T在改善血液系统恶性肿瘤的生存率和降低复发率方面显示出显著前景。随后,多种靶向CD19或B细胞成熟抗原(BCMA)的CAR-T产品在全球获批用于治疗R/R血液系统恶性肿瘤,包括急性淋巴细胞白血病、弥漫性大B细胞淋巴瘤、滤泡性淋巴瘤、套细胞淋巴瘤和多发性骨髓瘤。对于早期R/R大B细胞淋巴瘤,三项关键临床试验(ZUMA-7、TRANSFORM和BELINDA)比较了CD19 CAR-T产品与标准二线治疗的疗效。ZUMA-7和TRANSFORM证明,与标准疗法相比,axicabtagene ciloleucel和lisocabtagene maraleucel改善了无事件生存期,而BELINDA未能证明tisagenlecleucel的获益。这些数据表明,特定的CD19 CAR-T产品可能为高危LBCL患者带来有意义的生存获益。

除了已批准的CD19/BCMA靶点外,目前全球有几种创新的CAR-T疗法正处于临床开发阶段,显示出引人注目的治疗潜力。一项在DLBCL中的CAR-T疗法研究表明,双打击淋巴瘤和非DHL患者的结局相当,表明CAR-T可能克服传统化疗或ASCT治疗DHL预后差的问题。在R/R中枢神经系统淋巴瘤中,CAR-T疗法优于化疗。靶向CD30的CAR-T疗法在R/R霍奇金淋巴瘤中也取得了持久的缓解且安全性可接受。此外,靶向CD7和T细胞受体β恒定区1的创新CAR-T疗法已在T细胞淋巴瘤中产生长期缓解,将CAR-T的适应症扩展到其他血液系统恶性肿瘤。

尽管CAR-T疗法疗效显著,但实际挑战和毒性继续阻碍其广泛的临床应用。一个关键限制在于输注的T细胞持久性不足,据报道高达60%的患者出现原发性耐药,并且在初始完全缓解后经常出现继发性耐药。由广泛的体外扩增、慢性抗原暴露和免疫抑制性肿瘤微环境驱动的CAR-T细胞耗竭导致细胞毒性减弱。此外,肿瘤免疫逃逸,例如靶抗原的丢失或下调,进一步影响了治疗效果。为了解决这些问题,ZUMA-12试验评估了axi-cel作为高危LBCL的一线治疗,发现早期干预,特别是在CCR7+CD45RA+幼稚T细胞比例较高的患者中,显著增强了CAR-T的扩增和临床反应,突出了早期给药的潜在获益。此外,双靶点CAR-T结构(例如CD22/CD19)在B细胞恶性肿瘤中也显示出改善的疗效,在ALL中的总缓解率达到97%,在非霍奇金淋巴瘤中达到85%,表明该策略可能克服抗原逃逸并增强持久性。

CAR-T相关毒性,特别是CRS和ICANS,仍然是主要的临床关注点。CRS通常在输注后两周内出现,表现为全身性炎症症状,而ICANS则表现为神经系统并发症,通常与CRS同时或之后发生。这些不良事件归因于不受控制的CAR-T活化、过度的细胞因子释放以及潜在的脱靶效应,严重程度与CAR-T细胞剂量、桥接化疗、肿瘤负荷和患者合并症等因素相关。不同试验报告的CRS和ICANS发生率各不相同,突出了产品特异性和宿主相关的差异。血液学毒性——现在定义为免疫效应细胞相关血液毒性(ICAHT)——越来越被认为是输注后的重要并发症。重度神经毒性仍然是一个特别值得关注的问题,ROCKET试验因接受CD19 CAR-T治疗的患者出现致命性脑水肿而终止就是例证。

CRS的管理包括IL-6抑制剂(如托珠单抗),通常与皮质类固醇联合使用;然而最佳时机和剂量仍不确定。长期或早期使用皮质类固醇与CAR-T细胞持久性降低和无进展生存期缩短有关。预防性使用低剂量皮质类固醇可以减轻严重的神经毒性,同时最大限度地减少累积的类固醇暴露。提高CAR-T疗效和持久性同时减少毒性的努力仍在进行中。

ASCT:可靠但长期控制有限

四十多年来,ASCT一直是血液系统恶性肿瘤的基础疗法,主要通过实现大剂量化疗后的造血恢复。早期临床试验表明,在NHL中,与单纯化疗相比,ASCT显著改善了生存结局。在MM中,HDT后行ASCT相较于传统化疗可产生更高的缓解率和更长的无事件生存期(EFS)。对于缺乏匹配供者且达到CR后的急性髓系白血病或急性早幼粒细胞白血病患者,也推荐进行ASCT,从而确立了其作为标准治疗模式的地位。

然而,靶向疗法、免疫疗法和CAR-T疗法的出现对ASCT的首要地位提出了挑战。回顾性分析表明,尽管在挽救性化疗后达到部分缓解的DLBCL患者中,CAR-T疗法可提供与ASCT相当的PFS,但在特定人群中,ASCT可能带来更优的长期疾病控制和生存。在MM中,ASCT仍然是前线治疗的重要组成部分,特别是与现代诱导方案和移植后维持策略相结合,共同提高了PFS。已探索串联ASCT以加深缓解,虽然它提高了完全缓解率,但并未显著延长总生存期。尽管有这些进展,ASCT仍然面临固有的局限性。

首先,ASCT具有肿瘤减灭效果,但无法完全根除恶性细胞。在新诊断的MM中,虽然ASCT提高了诱导后的微小残留病阴性率,但许多患者(尤其是具有高危特征的患者)未能实现持久的缓解。复发仍然是关键限制之一,在MCL和MM中的研究显示,移植后进展率很高,复发患者的生存结局较差。

ASCT还受到资格标准的限制,限制了其适用性,其要求患者对化疗敏感并且有足够的体能耐受HDT相关毒性。只有约50%的R/R LBCL患者符合ASCT条件,并且化疗敏感个体的结局明显优于难治性疾病患者。标准的预处理方案(例如淋巴瘤用的BEAM方案和MM用的大剂量马法兰)具有严重的血液学和胃肠道毒性。相比之下,CAR-T疗法虽然也有风险,但在现代支持治疗下,其不良反应通常更易管理。因此,年老、体弱或有合并症的患者通常不适合ASCT,并且往往长期结局较差,从而凸显了对新型治疗替代方案的需求。

此外,ASCT与继发性原发性恶性肿瘤风险升高相关,包括血液系统恶性肿瘤和某些实体瘤,如黑色素瘤、皮肤癌和结直肠癌。大规模队列研究显示,ASCT后治疗相关骨髓增生异常综合征(MDS)/AML和第二原发恶性肿瘤(SPM)的发生率增加,风险受基础疾病、预处理强度和干细胞来源等因素影响。在接受HDT/ASCT的淋巴瘤患者中尤其观察到迟发性MDS和AML,这可能与基因毒性预处理、克隆选择以及宿主-环境相互作用有关。在考虑ASCT时,应将此类风险纳入获益-风险计算中。

联合CAR-T和ASCT:通往优势互补的有希望之路

优化协同作用:联合疗法的潜在机制

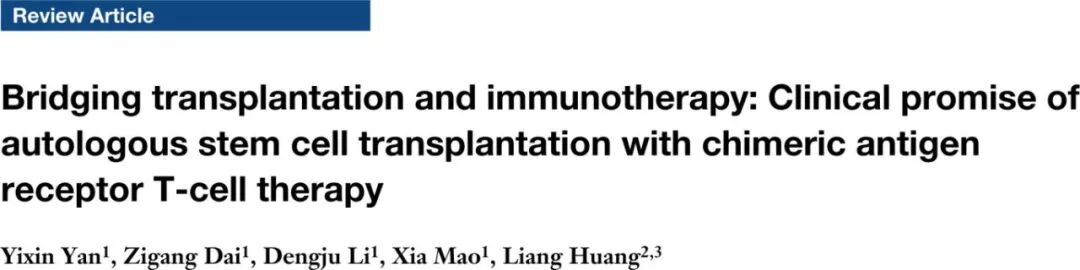

在血液肿瘤治疗不断发展的背景下,ASCT和CAR-T各自具有独特的优势,但在实现持久疾病控制方面也面临局限性。当前的努力日益聚焦于优化它们的联合,而非将它们作为独立方法进行比较。新出现的证据提示了协同潜力:CAR-T疗法诱导深度缓解,可能为后续移植创造最佳条件,ASCT预处理可增强CAR-T细胞功能,并且CAR-T疗法可作为移植后复发的挽救治疗。最近,一种涉及ASCT后立即(1周内)进行CAR-T输注的联合方案在R/R血液系统恶性肿瘤患者中显示出令人鼓舞的疗效且毒性降低。尽管这种协同作用的机制仍未完全明了,但三个关键途径可能有助于增强该策略的治疗效益(图1)。

第一,CAR-T细胞疗效深受宿主免疫微环境的影响。在免疫正常的个体中,几种免疫抑制机制限制了T细胞功能:内源性淋巴细胞竞争性消耗关键细胞因子,如白细胞介素-2、IL-7、IL-15和IL-21,形成所谓的“细胞因子沉没”;调节性T细胞和未成熟树突状细胞通过接触依赖性抑制或释放抑制性分子促进免疫耐受;肿瘤细胞下调MHC分子以逃避免疫识别。相反,淋巴细胞清除为过继转移的T细胞创造了一个许可的环境。在淋巴细胞减少的宿主中,初始T细胞经历“淋巴细胞减少诱导的稳态扩增”,这是一个由残留自身抗原和升高的稳态细胞因子(例如IL-7, IL-15)驱动的过程,导致获得效应表型(例如CD44high, CD62Llow)、强大的IFN-γ分泌和细胞毒性潜能。

非清髓性方案通过耗竭竞争性和抑制性细胞群来减轻免疫抑制,而ASCT典型的清髓性预处理则对免疫环境提供更深刻的重编程,包括通过DC成熟增强抗原呈递、上调MHC和共刺激分子,甚至可能对肿瘤本身进行免疫原性重塑,共同营造了一个有利于CAR-T细胞活化和持久存在的微环境。ASCT后早期,HDT降低肿瘤负荷和淋巴细胞计数,同时有利于偏向CD8+T细胞的重建,导致CD8+效应细胞与Treg的比率升高。在MM中,大剂量马法兰序贯ASCT增加了血浆中IL-7和IL-15的水平,支持CAR-T细胞的扩增和存活。在小鼠模型中,马法兰还提升了IL-10、IL-18、IL-22、CXCL10和CCL7等细胞因子,这些因子促进CD4+T细胞免疫。此外,ASCT降低肿瘤抗原负荷和免疫抑制细胞群,从而减轻CAR-T细胞耗竭并延长其体内活性。

第二,ASCT可通过重塑炎症格局来降低CAR-T相关毒性。如前所述,CRS是最常见的CAR-T相关毒性,肿瘤负荷和CAR-T剂量是主要风险因素。IL-6在CRS发病机制中起核心作用,而单核细胞和DC是IL-1和IL-6的主要来源,而非CAR-T细胞。其他研究强调了单核细胞和巨噬细胞在驱动CRS和神经毒性中的作用;针对粒细胞-巨噬细胞集落刺激因子的干预措施,包括基因编辑或抗体阻断,改善了CAR-T的安全性和疗效。ASCT前的高强度化疗降低了肿瘤负荷和产生细胞因子的髓系细胞(如单核细胞),从而限制了细胞因子风暴的潜力。这有助于更可控的CAR-T扩增,并在造血恢复期间转向抗炎细胞因子谱,最终降低CRS的发生率和严重程度。

第三,CAR-T可通过根除残留的恶性细胞和纠正移植后的免疫失调来补充ASCT。强大的T细胞介导的抗肿瘤免疫依赖于多样化的TCR库,而这通常被HDT或放疗等细胞毒性疗法所损害。ASCT后,预处理方案造成的胸腺损伤损害长期的T细胞再生。更依赖胸腺输出的CD4+ T细胞恢复延迟,CD4+/CD8+比率长时间倒置。同时,较少依赖胸腺输入的记忆T细胞在淋巴细胞减少症中优先增殖,导致T细胞亚群偏斜,削弱细胞免疫。ASCT后早期输注CAR-T利用了这一肿瘤负荷低和免疫重建的窗口期,以实现强劲的扩增,恢复T细胞功能,并加深肿瘤清除。

ASCT联合CAR-T:从争议到共识

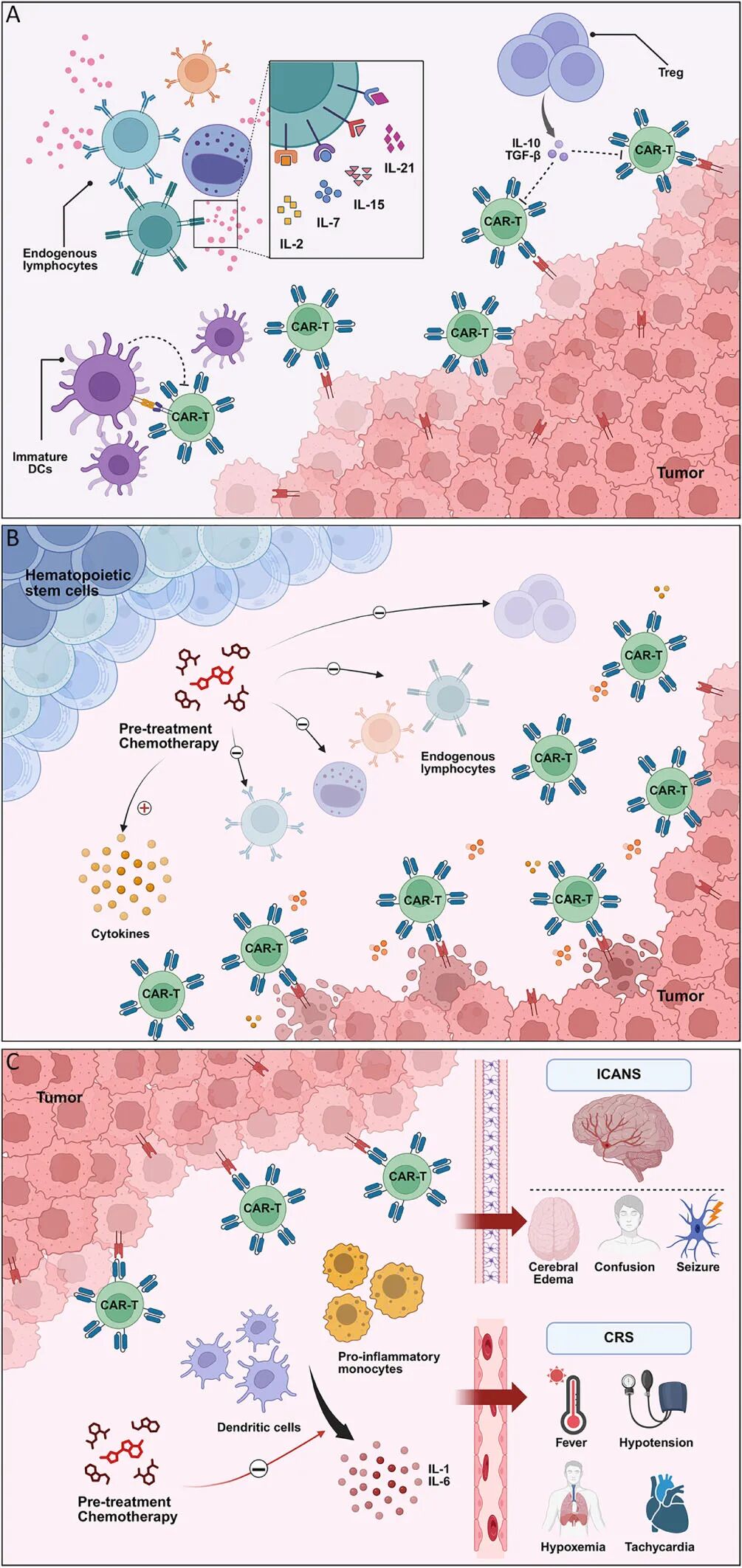

最早的努力之一是Sauter等人于2013年启动的一项临床试验(NCT01840566),该试验评估了高危R/R B-NHL患者在接受HDT/ASCT后进行的CD19 CAR-T疗法。在该试验中,自体第二代CD19 CAR-T细胞(包含CD3ζ链和CD28共刺激结构域,即19-28z CAR)在BEAM预处理后第11-12天输注,剂量为5x106或1x107细胞/kg。在接受治疗的15名患者中,47%曾接受过≥3线治疗,对化疗仍敏感,但表现出18F-氟代脱氧葡萄糖正电子发射断层扫描(FDG-PET)阳性或骨髓受累。中位随访24个月,1年和2年PFS率分别为40%和30%。4名患者存活且无进展,这些病例中CAR-T扩增情况相当。然而,CAR-T持久性短暂,中位持续时间为8天,最长为22天。值得注意的是,67%(10/15)的患者经历了≥3级神经毒性(例如,脑病、癫痫发作),中位持续9.5天,40%(6/15)出现≥2级CRS,常与神经毒性重叠,但使用托珠单抗或地塞米松后缓解。这些发现最初引发了人们对ASCT后CAR-T相较于任一单一疗法毒性增强且疗效不佳的担忧。

相比之下,希望之城进行的两项连续I期试验显示了显著不同的结果。在2011年(NCT01318317, NHL1),8名复发性DLBCL患者在ASCT后接受了第一代CD19 CAR-T细胞(仅CD3ζ),实现了50%的1年PFS。到2013年(NCT01815749, NHL2),同一团队使用了第二代19-28z CAR-T细胞(与Sauter使用的结构相同)报告1年PFS为75%(6/8患者)。两项研究均使用50–200 x106细胞/kg的CAR-T剂量,持久性有限(≤ 21天),但重要的是,两项试验中均未发生≥2级CRS或神经毒性。在HDT/ASCT时更高的CR率(16名患者中的9名)可能有助于良好的结局。毒性特征的差异可能部分由共刺激结构域的选择解释:基于CD28的CAR(例如axi-cel)与效应T细胞活化增强和神经毒性增加相关,而基于4-1BB的CAR促进记忆表型,增强持久性但减少急性毒性。此外,Sauter的研究在ASCT后、CAR-T输注前使用了GM-CSF,可能扩增单核细胞/巨噬细胞并加剧CRS和神经毒性。CD28共刺激也比4-1BB更强地促进效应功能,而4-1BB则支持中央记忆T细胞基因表达和持久性,这可能解释了在这种情况下19-28z CAR-T细胞持久性差的原因。

为了减轻抗原阴性复发(例如CD19丢失),研究者越来越多地转向靶向B细胞标志物(如CD19、CD20、CD22)的多抗原CAR-T策略。一项2016年的中国试验(ChiCTR-OPN-16009847)评估了在R/R或高危B细胞淋巴瘤患者中,ASCT后序贯输注CD19/CD22 CAR-T细胞。患者在ASCT后2-6天内接受两种CAR-T构建体。与CAR-T单药治疗(试验A)相比,联合方法(试验B)在几种亚型中显示出更优的疗效。在R/R伯基特淋巴瘤中,试验B的13名患者中有11名在中位随访12.5个月时存活,1年PFS为83.3%,而试验A仅为33.3%。试验A的中位PFS和OS分别仅为1.0和4.7个月。虽然几乎所有患者(27/28)都发生了CRS,但只有10.7%经历了2-4级ICANS,7.1%经历了3-4级事件。试验A中有一名患者因快速CNS浸润导致严重CRS/ICANS死亡。在R/R CNSL患者中(所有患者均有活动性CNS受累),最佳ORR为78.9%,中位随访37.5个月时,1年OS和PFS分别为72.8%和57.4%。严重CRS和ICANS各在13.2%的患者中观察到,孤立CNS受累患者的结局优于伴有全身疾病的患者。一项针对42名侵袭性R/R淋巴瘤患者的前瞻性队列研究报告ORR为90.5%,2年PFS为83.3%,未观察到CD19/CD22抗原丢失。仅有两名患者发生3级CRS,5%发生3级ICANS——全部可逆。重要的是,在TP53突变淋巴瘤患者中,ASCT联合双靶点CAR-T显著优于CAR-T单药治疗:ORR和CRR分别从87.1%和45.2%增加到92.9%和82.1%,1年PFS为77.5%。严重CRS(≥3级)的发生率也显著降低(10.7% vs. 37.5%),ICANS发生率相似(19.3% vs. 9.1%),且无≥3级事件。在DHL患者中也观察到类似获益,联合治疗增强了CAR-T持久性并降低了复发风险。病例报告进一步支持这些发现:一名血管内LBCL患者在ASCT后接受CD19/CD22 CAR-T治疗,仅出现1级CRS,实现了持久缓解,而另一名CNSL患者经历了两次CRS但最终达到CR。

另一项试验(ChiCTR1900020980)评估了晚期R/R CNSL患者在ASCT后序贯接受CD19/CD20/CD22 CAR-T治疗。17名患者中,8名接受ASCT加CAR-T,9名仅接受CAR-T(4名接受单次输注;5名在3个月内序贯输注)。ASCT组的CRR为100%,而非ASCT组为44.4%。ASCT队列的PFS和OS也显著更长。尽管29%的患者经历了≥3级ICANS,41%经历了≥3级CRS,但未报告治疗相关死亡。这些发现共同强调了ASCT联合多靶点CAR-T疗法治疗高危淋巴瘤的前景。然而,早期识别和管理毒性对于优化结局仍然至关重要。

与此同时,一项于2017年启动的I/II期临床试验(ChiCTR1900025419)研究了ASCT联合第二代CD19 CAR-T产品CNCT19(包含4-1BB共刺激结构域)的用法。CNCT19在ASCT后2-4天给药,中位剂量为2×10^6细胞/kg。在18名中位随访28.2个月的患者中,最佳ORR和CRR分别达到94.4%和72.2%,2年PFS为59.3%。89%的患者发生CRS,但均为低级别。仅报告了两例4级ICANS,均经皮质类固醇治疗后缓解。该试验的持续阶段(NCT04690192)纳入了另外25名R/R B细胞淋巴瘤患者,结果一致:ORR 92%,CRR 72%,2年PFS 62.3%(105)。相比之下,在另一项单独试验中,当CNCT19单独使用时,3个月ORR和CRR分别降至62.5%和31.3%,中位PFS和OS分别为6.5和12.7个月(106)。这些发现强化了ASCT联合CAR-T的治疗优势。

此外,两项I/II期试验(NCT02135406和NCT02794246)评估了MM患者ASCT后接受CD19 CAR-T疗法(CTL019,一种基于4-1BB的疗法)。在这些研究中,CAR-T细胞分别在ASCT后约14-16天和60天以1–5 ×108细胞/kg的剂量输注。在第一项研究中,ASCT后100天,10名患者中有8名显示部分或更好缓解,但只有两名在CTL019治疗后表现出有意义的PFS延长。第二项试验的完整结果尚未公布,预计将为进一步阐明该方法在MM中的疗效提供更多信息。

在MM中,BCMA CAR-T单药治疗与高比例的CRS和ICANS相关。一项研究报告41%的患者出现ICANS,常伴有不同程度的CRS。一份病例报告描述了一名难治性MM患者在ASCT后一天接受抗BCMA CAR-T治疗达到CR,但随后出现3级CRS、严重中性粒细胞减少症、双侧肺炎和呼吸衰竭,但值得注意的是没有ICANS。近期研究表明,联合抗CD19和抗BCMA CAR-T疗法可能提高疗效同时减少不良事件。基于此,一项I/II期试验(NCT03455972)在新诊断MM患者ASCT后9–12天给予第三代CAR-T细胞——其特征为抗CD19或抗BCMA单链可变片段、OX40和CD28共刺激结构域以及CD3ζ结构域。结果令人鼓舞:3名患者达到CR,6名达到非常好的部分缓解,骨髓MRD阴性率升至66.7%。未观察到≥3级CRS或任何ICANS,表明ASCT联合CD19/BCMA双靶点CAR-T是高危MM的一种有前景的巩固策略。

除了CD19和BCMA,新兴的CAR-T靶点也在与ASCT联合进行探索。2021年,一项中国试验(ChiCTR2100053662)使用ASCT后抗CD30 CAR-T疗法治疗了6名CD30+淋巴增殖性疾病患者,包括5名经典型霍奇金淋巴瘤和1名间变性大细胞淋巴瘤。第三代CAR-T细胞(包含抗CD30 scFv、CD28、4-1BB和CD3ζ)在ASCT后2–6天以中位剂量3.9×106细胞/kg输注。中位随访20.4个月,无患者出现复发或进展,全部存活。CRS仅限于1级,未报告ICANS,支持该方法用于CD30+恶性肿瘤的潜力。

为了全面评估毒性特征,Lin等人分析了292名接受CAR-T单药治疗或CAR-T联合ASCT的R/R B细胞淋巴瘤患者的不良事件。联合组的总CRS发生率(95.9% vs. 78.9%)和轻度CRS(1-2级)更高,但两组之间的严重CRS(3-4级)和ICANS发生率相当。亚组分析显示,CNS受累患者发生ICANS的风险更高。相比之下,女性患者严重CRS发生率较低,但严重ICANS发生率较高。总体而言,鉴于ASCT和CAR-T疗法之间的机制协同作用,上述总结的研究(表1)显示,过去十年中支持它们在一系列血液系统恶性肿瘤中联合应用的证据越来越多。这些发现强调,在CAR-T基础上加入ASCT改善了疗效和生存,且未增加严重毒性,将该联合方案定位为跨各种高危血液系统恶性肿瘤的可行且有效的治疗选择。

联合治疗后的造血恢复

CAR-T疗法在治疗淋巴瘤和MM等血液系统恶性肿瘤方面显示出显著疗效;然而,持续且严重的骨髓抑制仍然是需要紧急临床解决的主要并发症。一项多队列研究纳入了接受axi-cel(n=30)或tisa-cel(n=10)治疗的B细胞淋巴瘤患者、接受19-28z CAR-T治疗的B-ALL患者(n=37)以及接受BCMA CAR-T治疗的MM患者(n=6),评估了治疗后的造血恢复情况。一个月时,仅50%–60%的患者实现血红蛋白和血小板水平的恢复,尽管所有患者最终在9个月时恢复了绝对中性粒细胞计数。发生更高级别CRS或ICANS的患者在1个月时的造血恢复显著延迟。

新的证据表明,将清髓性ASCT与CAR-T联合可能有效减灭肿瘤、重塑免疫抑制微环境、增强CAR-T扩增和功能,并促进造血植活。在一项ASCT联合CNCT19治疗R/R B细胞淋巴瘤的研究中,ASCT后ANC和PLT恢复的中位时间分别为10天(范围:8–30天)和16.5天(范围:8–265天)。与之类似,ASCT加CD30 CAR-T疗法产生的中性粒细胞和血小板植活时间中位数分别为13.5天和11.5天。在一项涉及ASCT后序贯输注CD19/CD22 CAR-T的试验中,TP53突变患者的中性粒细胞和血小板恢复时间中位数分别为12天和16天。在R/R侵袭性淋巴瘤中,中性粒细胞恢复的中位时间为13天,42名患者中有38名在28天内实现血小板恢复。4例出现血小板植活延迟。相比之下,单独使用基于BEAM的预处理后进行HDT/ASCT,中性粒细胞和血小板植活中位时间分别为8天和10天。这些结果表明,即使在ASCT后输注CAR-T,造血干细胞植活仍然强劲。与单独ASCT相比,加入CAR-T可能会略微延迟造血恢复,但造血效率仍然很高,并且与CAR-T单药治疗相比,血液学毒性显著降低。此外,ASCT后早期输注CAR-T可以纠正移植后的T细胞功能障碍并恢复抗肿瘤 活性。总体而言,ASCT-CAR-T联合方案支持持久的造血重建。

讨论

ASCT与CAR-T疗法的整合最近已成为一种治疗血液系统恶性肿瘤的新策略,越来越多的证据支持其临床效用。在R/R DLBCL中,一项I/II期试验表明,ASCT后行CNCT19 CAR-T治疗,ORR达92.0%,CRR达72.0%,2年PFS和OS率分别为62.3%和68.5%。相比之下,CAR-T单药治疗的ORR通常为52%–83%,CRR为40%–58%,中位PFS范围2.9至6.7个月,OS范围11至21个月。在R/R CNSL中也观察到类似趋势,联合治疗的疗效显著优于CAR-T单用,具有更好的CRR、PFS和OS。这些发现突显了ASCT与CAR-T细胞疗法之间的治疗协同作用,相较于单独使用任一方式,联合治疗可实现更深层次的缓解并延长生存期。

值得注意的是,ASCT-CAR-T方案在安全性方面总体表现良好。在DLBCL中,未观察到≥3级CRS,仅有8%的患者出现≥3级ICANS。在CNSL中,未发生3–4级CRS,仅报告1例严重神经毒性。大多数毒性反应可通过标准免疫抑制和支持治疗逆转,且未出现治疗相关死亡。因此,尽管该疗法激活了强效免疫反应,毒性仍可控且大多为暂时性。

从机制上看,ASCT与CAR-T疗法可能通过互补通路协同增强抗肿瘤效果,其潜在应用不仅限于B细胞恶性肿瘤,还可能扩展至多发性骨髓瘤甚至T细胞淋巴瘤。HDT联合ASCT可显著降低肿瘤负荷,清除免疫抑制性淋巴细胞群体,重塑免疫微环境。随后输注的CAR-T细胞可更有效地清除残留病灶,包括中枢神经系统等“免疫避难所”。这种协同作用可能增强免疫监视,实现持久的肿瘤控制。然而,CAR-T细胞输注的最佳时机、理想的预处理方案以及这种协同作用背后的分子机制尚未完全阐明,亟需深入的转化研究与临床试验。

尽管前景可期,在该联合策略成为标准治疗之前,仍需解决若干挑战。目前多数研究为早期、小规模或非随机试验,证据强度有限,关键未解问题包括:CAR-T输注的最佳时间窗、毒性管理标准化、患者筛选标准等。此外,ASCT如何重塑免疫微环境,进而影响CAR-T细胞的扩增、持久性与耗竭状态,仍是重要研究方向。未来还应探索是否可通过早期CAR-T输注,利用短暂的淋巴细胞减少状态,进一步增强疗效。

目前,ASCT-CAR-T策略主要用于复发/难治性B细胞淋巴瘤和多发性骨髓瘤,在T细胞淋巴瘤、急性髓系白血病及高危髓系肿瘤中的应用数据仍有限,这一空白主要源于难以找到既能靶向肿瘤又不损伤正常造血的抗原靶点。未来,若能在CAR设计中实现突破(例如选择性靶向T细胞或髓系标志物并最大限度降低off-tumor毒性)则有望将该策略拓展至这些难治性疾病,甚至作为高危患者的一线巩固治疗。

另一大挑战在于如何管理HDT、ASCT与CAR-T疗法之间的重叠毒性,如持续性血细胞减少和感染风险。亟需开展前瞻性、多中心临床试验,明确最佳支持治疗策略,评估预防性用药(如低剂量糖皮质激素)是否可在不削弱CAR-T活性的前提下预防持续性血细胞减少,并制定针对ASCT后CRS与ICANS的专门管理方案。

除ASCT外,新兴研究也在探索将CAR-T疗法与异基因造血干细胞移植(allo-HSCT)联合,或作为高危微小残留病(MRD)的抢先性治疗,或作为移植后复发的挽救策略。allo-HSCT后输注供者来源CAR-T细胞已显示出良好疗效与可接受毒性,但移植物抗宿主病和持续性血细胞减少的风险仍不容忽视。目前尚缺乏与供者淋巴细胞输注或维持治疗方案的直接对比,亟需进一步研究。

展望未来,将CAR-T与ASCT或allo-HSCT及新型免疫疗法(如双特异性抗体或免疫检查点抑制剂)联合,有望进一步加深缓解,特别是在MRD阳性背景下。然而,联合免疫激活可能增加毒性风险,因此识别可预测疗效与毒性的生物标志物,以实现患者的精准分层,将是关键。持续的转化与临床研究对于全面释放这些协同策略的潜力、拓展其在血液系统恶性肿瘤中的应用范围至关重要。

结论

ASCT 与 CAR-T 治疗的整合已成为改善 R/R 血液恶性肿瘤结局的合理和协同策略。通过利用 ASCT 的免疫重置效应和 CAR-T 的靶向细胞毒性,这种组合增强了缓解深度,同时保持了可接受的安全性特征。目前早期研究的证据支持其临床可行性和治疗潜力。但最佳输注时机、长期免疫重建和患者选择标准仍有待完全阐明。需要进一步的前瞻性试验和机制研究来完善这种方法,并扩大其在疾病亚型中的适用性

参考文献

Yan Y, Dai Z, Li D, Mao X, Huang L. Bridging transplantation and immunotherapy: Clinical promise of autologous stem cell transplantation with chimeric antigen receptor T-cell therapy. Chin J Cancer Res 2 0 2 5 ; 3 7 ( 4 ) : 5 0 5 - 5 2 0 . d o i : 1 0 . 2 1 1 4 7 / j . i s s n . 1 0 0 0 - 9604.2025.04.03

- 搜索

-

- 1000℃李寰:先心病肺动脉高压能根治吗?

- 1000℃除了吃药,骨质疏松还能如何治疗?

- 1000℃抱孩子谁不会呢?保护脊柱的抱孩子姿势了解一下

- 1000℃妇科检查有哪些项目?

- 1000℃妇科检查前应做哪些准备?

- 1000℃女性莫名烦躁—不好惹的黄体期

- 1000℃会影响患者智力的癫痫病

- 1000℃治女性盆腔炎的费用是多少?

- 标签列表

-

- 星座 (702)

- 孩子 (526)

- 恋爱 (505)

- 婴儿车 (390)

- 宝宝 (328)

- 狮子座 (313)

- 金牛座 (313)

- 摩羯座 (302)

- 白羊座 (301)

- 天蝎座 (294)

- 巨蟹座 (289)

- 双子座 (289)

- 处女座 (285)

- 天秤座 (276)

- 双鱼座 (268)

- 婴儿 (265)

- 水瓶座 (260)

- 射手座 (239)

- 不完美妈妈 (173)

- 跳槽那些事儿 (168)

- baby (140)

- 女婴 (132)

- 生肖 (129)

- 女儿 (129)

- 民警 (127)

- 狮子 (105)

- NBA (101)

- 家长 (97)

- 怀孕 (95)

- 儿童 (93)

- 交警 (89)

- 孕妇 (77)

- 儿子 (75)

- Angelababy (74)

- 父母 (74)

- 幼儿园 (73)

- 医院 (69)

- 童车 (66)

- 女子 (60)

- 郑州 (58)