首页 > 医疗资讯/ 正文

你是否曾在朋友圈看到这样的“励志故事”:某位老人坚持每天跑马拉松,八九十岁依然精神矍铄?或者听说邻居因为常年久坐突然心梗离世?运动与健康的关系似乎早已被贴上“越多越好”的标签,但一项横跨45年、追踪2万多对双胞胎的研究,却揭开了这个健康谜题的另一面——运动与寿命的关系并非简单的直线,而是暗藏玄机的U型曲线。

运动的“甜蜜点”:适度才是长寿密码

在芬兰双胞胎队列研究中,科学家将22,750名参与者的运动习惯分为四类:久坐、中度活跃、活跃和高度活跃。通过连续三次(1975、1981、1990年)的问卷调查,他们发现了一个惊人现象:久坐不动和过度运动的人,身体衰老速度都更快。具体来说,高度活跃组的生物学年龄比中度活跃组大1.2岁,比活跃组大1.6岁。这就像开车,怠速太久会积碳,油门踩到底又容易爆缸,只有保持经济时速才能让引擎寿命最长。

为什么运动会出现“过犹不及”的效果?表观遗传时钟的检测给出了答案。研究人员通过血液中的DNA甲基化标记(如GrimAge和DunedinPACE)发现,过度运动者的细胞老化标记显著升高,尤其是与心脏负荷、肾功能相关的基因表达异常活跃。这就好比手机电池,频繁快充虽然能快速恢复电量,但会加速电池损耗。

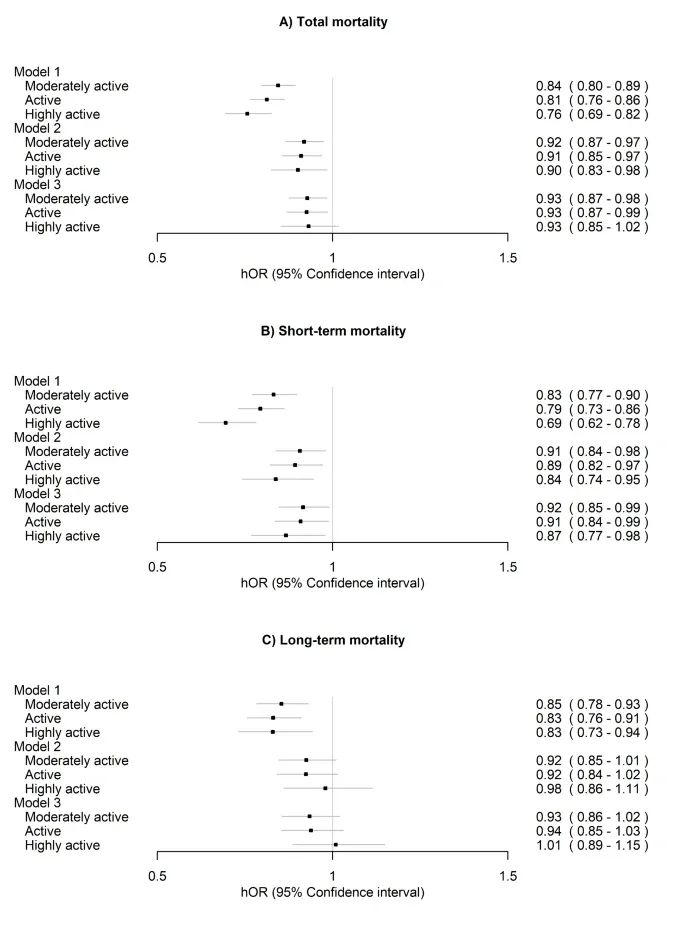

死亡率的“时间魔法”:短期见效,长期失效

更令人意外的是,运动对死亡率的影响呈现出明显的时效性。在1990-2011年的短期随访中,活跃组的全因死亡风险比久坐组降低16-24%,但到了2012-2020年的长期随访,这一优势几乎消失。这就像给植物浇水:偶尔浇透能让它焕发活力,但长期浸泡反而会烂根。

这种现象背后隐藏着逆向因果偏倚——那些原本就患有潜在疾病的人,可能因为身体不适而减少运动,导致研究中“运动不足”与“早逝”的关联被放大。当研究人员排除了基线时已患心血管疾病的参与者后,运动的保护效应从24%骤降至7%。这提醒我们:运动更像是健康的信号灯,而非长寿的特效药。

长期体力活动与(A)总死亡率、(B)短期死亡率(1990-2011 年)和(C)长期死亡率(2012-2020 年)的关系(n = 22,750)

基因与环境的“双簧戏”:运动背后的隐形推手

双胞胎研究的独特价值在于能分离遗传与环境的影响。当研究人员用多水平模型控制家族因素后,运动对死亡率的保护作用进一步减弱。这说明,那些热爱运动的人可能天生携带更健康的基因,或者从小养成了更自律的生活习惯(如不吸烟、健康饮食)。正如《健康界》的评论指出:“运动带来的益处,可能只是健康生活方式的冰山一角”。

更有趣的是,运动类型的选择也暗藏玄机。《柳叶刀》曾分析8万人15年的运动数据,发现挥拍运动(如羽毛球、网球)能降低47%的全因死亡率,游泳降低28%,而跑步仅降低27%。这可能与不同运动对心肺功能、肌肉力量和社交互动的综合影响有关。就像炒菜,火候、调料和食材的搭配缺一不可,单一追求“运动量”反而可能适得其反。

长寿的终极答案:健康生活方式的“交响乐”

这项研究的终极启示,或许在于重新定义“健康”的内涵。当研究人员将吸烟、饮酒、BMI等因素纳入分析后,运动对死亡率的影响从16-24%降至7-9%。这意味着,真正决定寿命的是饮食、睡眠、心理等因素共同编织的健康网络,而非单一的运动指标。

北京大学第三医院运动医学科主任王健全的建议值得借鉴:每天中等强度运动1小时(如快走、骑自行车),配合每周2-3次力量训练,同时保证7小时睡眠和均衡饮食。这种“混搭模式”既能避免过度运动的风险,又能激活身体的抗衰老机制。就像演奏交响乐,每个乐器都要在正确的时间奏响,才能呈现出和谐的乐章。

未来的探索:从“运动量”到“分子密码”

尽管这项研究揭示了运动与寿命的复杂关系,但仍有未解之谜。例如,为什么某些人能承受高强度运动而不显衰老?表观遗传时钟是否能成为个性化运动处方的依据?针对这些问题,研究人员计划进一步分析DNA甲基化的动态变化,探索运动对线粒体功能、炎症通路的影响。

也许未来的某一天,我们可以通过血液检测生成“运动基因图谱”,精准计算出最适合自己的运动类型和强度。但在此之前,我们不妨记住芬兰研究的核心发现:健康不是一场马拉松,而是需要持续调整的平衡艺术。就像古希腊德尔斐神庙的箴言“认识你自己”,真正的长寿之道,在于找到属于自己的运动节奏与生活方式。

这项跨越半个世纪的研究,为我们敲响了健康认知的警钟:没有放之四海而皆准的健康公式,只有因人而异的生命智慧。与其盲目追求“每天1万步”的数字游戏,不如培养能持续一生的运动习惯;与其纠结于“高强度还是低强度”,不如关注运动带来的身心愉悦。毕竟,健康的终极目标不是延长生命的长度,而是拓宽生命的宽度。当我们学会与身体对话,找到属于自己的运动“甜蜜点”,或许就能在岁月的长河中,走出一条真正属于自己的长寿之路。

参考文献:

Kankaanpää, A., Tolvanen, A., Joensuu, L. et al. The associations of long-term physical activity in adulthood with later biological ageing and all-cause mortality – a prospective twin study. Eur J Epidemiol 40, 107–122 (2025). https://doi.org/10.1007/s10654-024-01200-x

- 搜索

-

- 1000℃李寰:先心病肺动脉高压能根治吗?

- 1000℃除了吃药,骨质疏松还能如何治疗?

- 1000℃抱孩子谁不会呢?保护脊柱的抱孩子姿势了解一下

- 1000℃妇科检查有哪些项目?

- 1000℃妇科检查前应做哪些准备?

- 1000℃女性莫名烦躁—不好惹的黄体期

- 1000℃会影响患者智力的癫痫病

- 1000℃治女性盆腔炎的费用是多少?

- 标签列表

-

- 星座 (702)

- 孩子 (526)

- 恋爱 (505)

- 婴儿车 (390)

- 宝宝 (328)

- 狮子座 (313)

- 金牛座 (313)

- 摩羯座 (302)

- 白羊座 (301)

- 天蝎座 (294)

- 巨蟹座 (289)

- 双子座 (289)

- 处女座 (285)

- 天秤座 (276)

- 双鱼座 (268)

- 婴儿 (265)

- 水瓶座 (260)

- 射手座 (239)

- 不完美妈妈 (173)

- 跳槽那些事儿 (168)

- baby (140)

- 女婴 (132)

- 生肖 (129)

- 女儿 (129)

- 民警 (127)

- 狮子 (105)

- NBA (101)

- 家长 (97)

- 怀孕 (95)

- 儿童 (93)

- 交警 (89)

- 孕妇 (77)

- 儿子 (75)

- Angelababy (74)

- 父母 (74)

- 幼儿园 (73)

- 医院 (69)

- 童车 (66)

- 女子 (60)

- 郑州 (58)