首页 > 医疗资讯/ 正文

脑胶质瘤是最常见的中枢神经系统恶性肿瘤,全球年发病率约为36.4例/10万人,具有高侵袭性、高复发性、高死亡率特征。手术切除是胶质瘤治疗首选方案,但术后肿瘤高复发率导致预后不佳。胶质瘤高侵袭性特征表现为肿瘤细胞沿脑血管和神经纤维束对正常脑组织的快速侵入,使得术中肿瘤边界定位困难。保守切除造成残留恶性组织导致肿瘤快速复发,而无序扩大切除则会破坏肿瘤周围脑功能区,造成失语、偏瘫等神经功能损伤。因此术中快速、精准识别胶质浸润边界,实现病灶区域完整切除并最大限度保护功能脑区,是神经外科面临的重大挑战。

近日,复旦大学药学院李聪团队在《Biomaterials》杂志发表了题为《构建定位脑胶质瘤浸润边界影像探针:追踪癌细胞的分足迹》(Tailoring Imaging Probes for Defining Glioma Invasive Margins: Tracing the Molecular Footprints of Cancer Cells)综述文章。

目前,脑胶质瘤临床治疗策略包括手术、放化疗和电场治疗。由于手术在肿瘤切除、减轻颅内压力以及提供活检标本具有优势,成为脑胶质瘤的首选治疗策略。肿瘤切除率是与患者生存率正相关的预后指标,对肿瘤边界精准定位对于提高生存率并保留脑功能至关重要。临床多通过术前磁共振成像描绘肿瘤边界,并通过立体定向导航手术指导切除。然而开颅过程中,脑漂移导致术前肿瘤影像边界与实际边界间存在错位。此外,磁共振造影剂往往勾勒血脑屏障受损区域,而非真实肿瘤浸润部位。临床还使用5-氨基乙酰丙酸(5-ALA)和吲哚菁绿(ICG)等荧光探针引导胶质瘤手术,但上述探针不具备肿瘤靶向性,探针非特异性分布造成假阴性和假阳性。因此,临床迫切需要术中准确、快速定位胶质瘤的影像探针和成像技术。

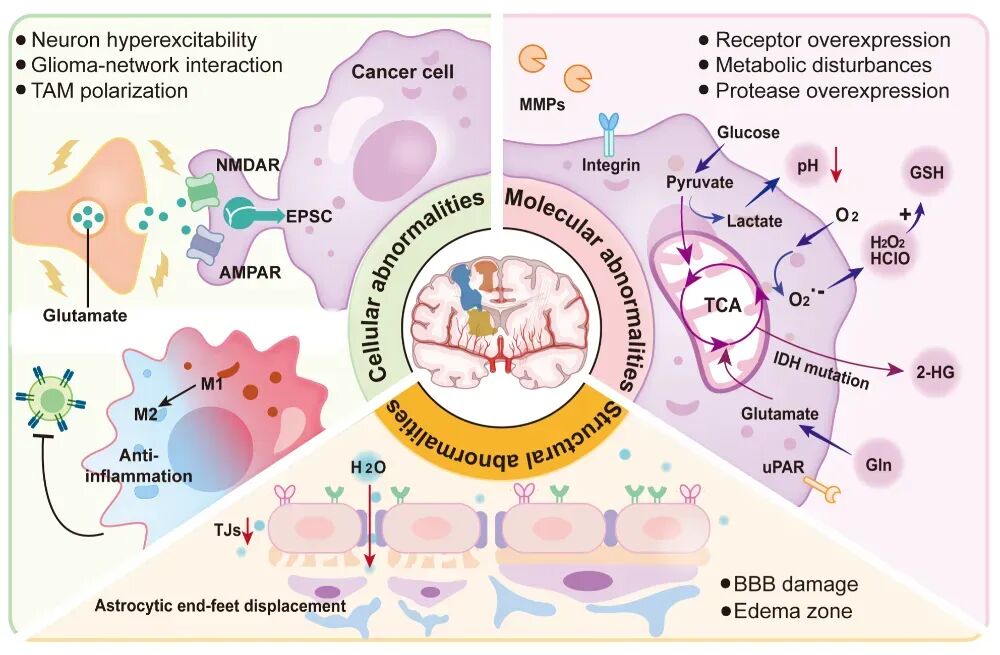

胶质瘤细胞通常通过血管周围间隙、白质纤维束、软脑膜下间隙等多种路径侵袭正常脑组织。确定与癌细胞侵袭密切相关的生物标志物是实现脑瘤边界可视化的关键(图1)。肿瘤代谢重编程会造成包括pH值失调、乏氧、活性氧(ROS)水平升高以及氨基酸等代谢物水平改变。其次,胶质瘤侵袭导致细胞功能发生变化。例如,肿瘤外周神经元过度兴奋性和异常放电等。第三,癌细胞浸润会导致结构异常,如血脑屏障结构破坏和脑水肿。因此,发掘与胶质瘤侵袭密切相关的生物标志物对于术中定位肿瘤边界至关重要。

图1. 定位脑胶质瘤边界的生物标志物,跨尺度、多层次反映分子、细胞及结构异常

本次综述将胶质瘤侵袭相关标志物与探针构建相结合,介绍了针对标志物相对应的分子探针设计方案、关键机制和定位路径,强调了材料优化对提高探针生物利用度、药动学特征、血脑屏障通透性、病灶定位灵敏度和信噪比的重要作用。

文章最后对下一代胶质瘤术中边界定位探针的设计和转化面临的挑战进行了展望。尽管分子探针在胶质瘤术中导航中展现出巨大潜力,其临床转化仍面临诸多挑战。未来研究应致力于发展多靶点协同成像策略,克服肿瘤异质性带来的挑战。结合人工智能实时分析多模态影像数据,动态重构肿瘤边界,提升手术决策精准度。探针材料方面,需进一步优化其生物相容性、药动药代行为与长期安全性,推动其符合临床转化规范。还应通过多学科交叉合作,实现探针在手术室快速转化,成为胶质瘤“最大范围安全切除”的关键工具。

复旦大学药学院硕士研究生何谦、博士研究生杨明昊为该工作的共同第一作者。复旦大学李聪教授、葡萄牙里斯本大学 Luis Graca 教授、中国医科大学附属盛京医院孙洪赞教授是本工作并列通讯作者。该工作获得了国家自然科学基金项目,上海市卫健委新兴交叉研究项目,上海市科委项目等多项基金的资助。

原文链接:

https://www.sciencedirect.com/unsupported_browser

- 搜索

-

- 1000℃李寰:先心病肺动脉高压能根治吗?

- 1000℃除了吃药,骨质疏松还能如何治疗?

- 1000℃抱孩子谁不会呢?保护脊柱的抱孩子姿势了解一下

- 1000℃妇科检查有哪些项目?

- 1000℃妇科检查前应做哪些准备?

- 1000℃女性莫名烦躁—不好惹的黄体期

- 1000℃会影响患者智力的癫痫病

- 1000℃治女性盆腔炎的费用是多少?

- 标签列表

-

- 星座 (702)

- 孩子 (526)

- 恋爱 (505)

- 婴儿车 (390)

- 宝宝 (328)

- 狮子座 (313)

- 金牛座 (313)

- 摩羯座 (302)

- 白羊座 (301)

- 天蝎座 (294)

- 巨蟹座 (289)

- 双子座 (289)

- 处女座 (285)

- 天秤座 (276)

- 双鱼座 (268)

- 婴儿 (265)

- 水瓶座 (260)

- 射手座 (239)

- 不完美妈妈 (173)

- 跳槽那些事儿 (168)

- baby (140)

- 女婴 (132)

- 生肖 (129)

- 女儿 (129)

- 民警 (127)

- 狮子 (105)

- NBA (101)

- 家长 (97)

- 怀孕 (95)

- 儿童 (93)

- 交警 (89)

- 孕妇 (77)

- 儿子 (75)

- Angelababy (74)

- 父母 (74)

- 幼儿园 (73)

- 医院 (69)

- 童车 (66)

- 女子 (60)

- 郑州 (58)