首页 > 医疗资讯/ 正文

炎症性肠病(IBD)是一种病因尚不十分清楚的慢性非特异性肠道炎症性疾病,主要包括克罗恩病(CD)和溃疡性结肠炎(UC),以反复发作的腹痛、腹泻、黏液脓血便为主要症状。近年来,随着人们生活方式的改变以及饮食结构的不合理,IBD的发病率呈现逐年上升的趋势,给患者的生活带来了极大的困扰。目前,IBD的治疗主要依赖于糖皮质激素、免疫抑制剂等西药,但这些药物往往存在诸多副作用,且难以从根本上治愈疾病,复发率较高。因此,寻找更加安全、有效的治疗方法成为了医学界的研究热点。

白头翁汤是中医经典古籍《伤寒论》中记载的名方,由白头翁、黄连、黄柏、秦皮四味中药组成,具有清热解毒、凉血止痢的功效,在临床治疗UC方面已有超过2000年的应用历史,并取得了较为显著的疗效。然而,其具体的作用机制尚未完全明确。近年来,随着肠道微生物学研究的不断深入,人们逐渐认识到肠道微生物群在维持肠道稳态、调节免疫反应以及影响疾病发生发展过程中发挥着至关重要的作用。越来越多的研究表明,IBD患者往往存在肠道微生物群失调的情况,而传统中药在调节肠道微生物群方面具有独特的优势。

近期一项研究深入了探讨白头翁汤通过调节肠道微生物群及其代谢产物来缓解DSS诱导的小鼠结肠炎的机制,以期为白头翁汤治疗IBD提供更加科学的理论依据,并为开发新型IBD治疗药物提供参考。

图1 论文首图

白头翁汤改善DSS诱导的结肠炎

在开展实验研究之前,确保白头翁汤的质量稳定可靠是至关重要的前提条件。本研究采用超高效液相色谱 - 四极杆飞行时间质谱联用技术(UHPLC-Q-TOF-MS)对白头翁汤的指纹图谱进行了详细的分析。通过在正离子模式和负离子模式下分别对白头翁汤的成分进行检测,研究人员能够清晰地识别出其中的主要化合物,并且通过对提取离子色谱(EIC)结果的分析,进一步确认了白头翁汤中各成分的存在情况。

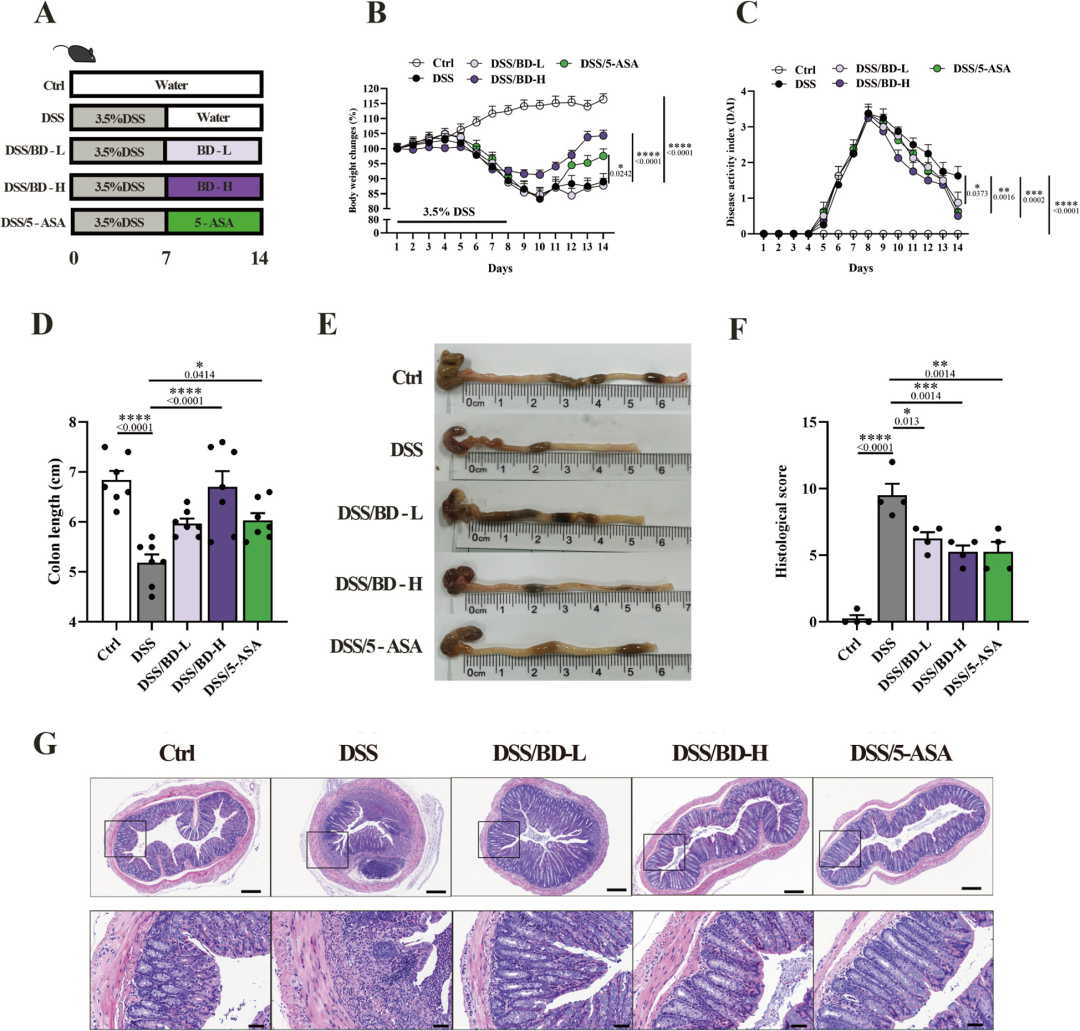

为了模拟人类UC的病理特征,研究人员采用DSS诱导的小鼠结肠炎模型来开展实验研究。在实验过程中,小鼠被给予3.5%的DSS溶液饮用7天以诱导结肠炎的发生,随后从第8天开始至第14天,分别给予不同剂量的白头翁汤(3.38g/kg和6.75g/kg)以及阳性对照药物5-ASA(100mg/kg)进行治疗。结果显示,经过高剂量白头翁汤和5-ASA治疗的小鼠,其体重下降的情况得到了显著的改善,结肠长度缩短的程度也明显减轻,疾病活动指数(DAI)得分降低,这表明白头翁汤能够有效地缓解DSS诱导的小鼠结肠炎的临床症状,对结肠组织的损伤具有良好的保护作用。此外,通过苏木精 - 伊红(H&E)染色观察到的结肠组织病理学变化也进一步证实了白头翁汤对结肠结构的保护效果,其能够显著降低结肠组织的病理损伤评分,减少炎症细胞的浸润以及隐窝结构的破坏。这些实验结果充分证实了白头翁汤在改善DSS诱导的小鼠结肠炎方面具有显著的疗效,为其在临床治疗UC方面的应用提供了有力的实验支持。

图2 白头翁汤改善DSS诱导的结肠炎

白头翁汤减轻结肠炎小鼠的炎症

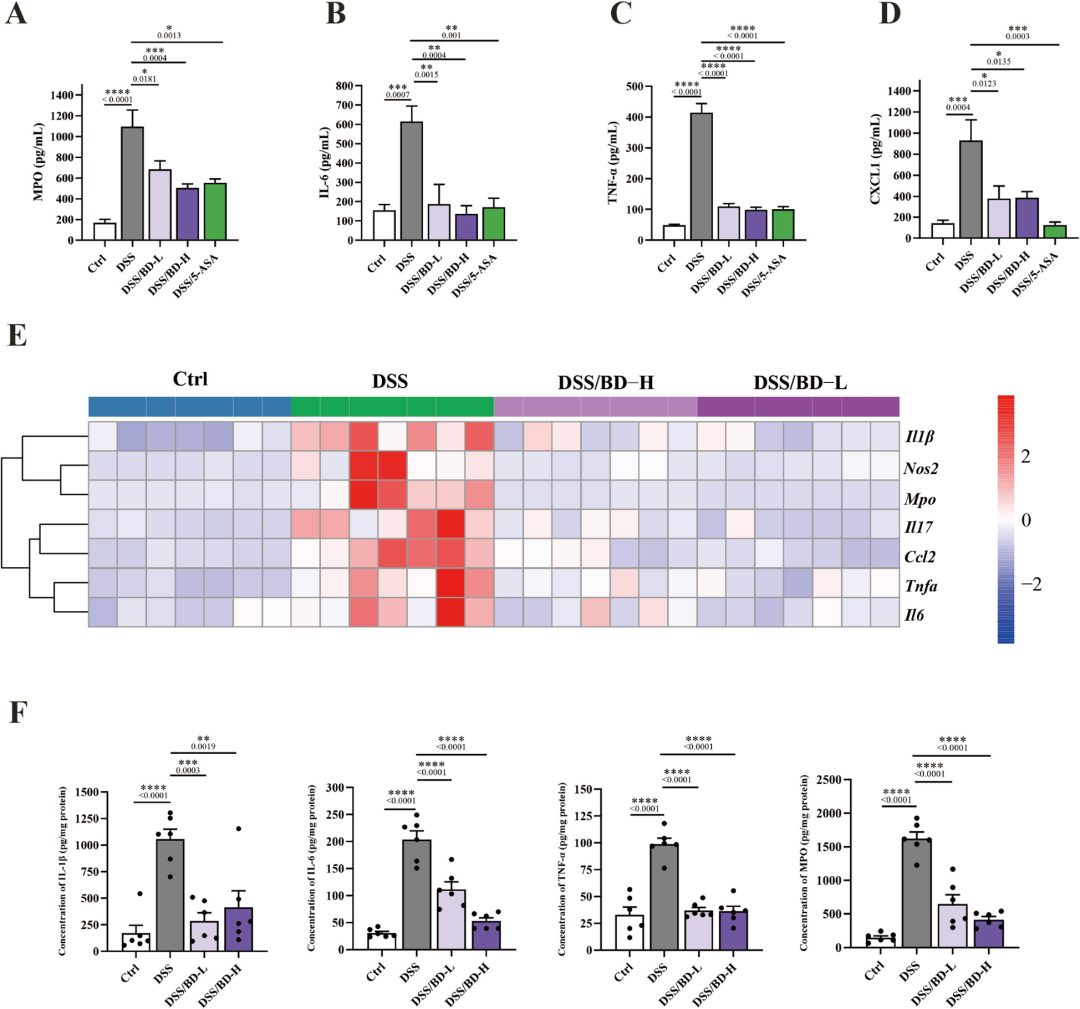

结肠炎是一种典型的全身性炎症性疾病,炎症反应在疾病的发生和发展过程中起着关键的推动作用。为了评估白头翁汤对结肠炎小鼠炎症的缓解作用,研究人员检测了小鼠血清以及结肠组织中多种炎症因子的表达水平。实验结果显示,在DSS诱导的结肠炎小鼠模型中,血清中的髓过氧化物酶(MPO)、白细胞介素 - 6(IL - 6)、肿瘤坏死因子 - α(TNF - α)以及CXCL1等炎症因子的含量显著升高,而给予白头翁汤治疗后,这些炎症因子的水平得到了显著的下调。此外,在结肠组织中,白头翁汤也能够显著降低炎症因子相关基因(如Il1β、Il6、Il17、Tnfα、Mpo、Nos2和Ccl2等)的mRNA表达水平,并且通过免疫印迹实验进一步证实了白头翁汤能够显著减少结肠组织中IL - 1β、IL - 6、TNF - α以及MPO等炎症因子的蛋白表达水平。这些结果表明,白头翁汤具有显著的抗炎作用,能够有效地抑制结肠炎小鼠体内的炎症反应,减轻炎症对肠道组织的损伤,从而在一定程度上缓解结肠炎的症状。

图3 白头翁汤减轻结肠炎小鼠的炎症

白头翁汤保护结肠炎小鼠的肠道屏障

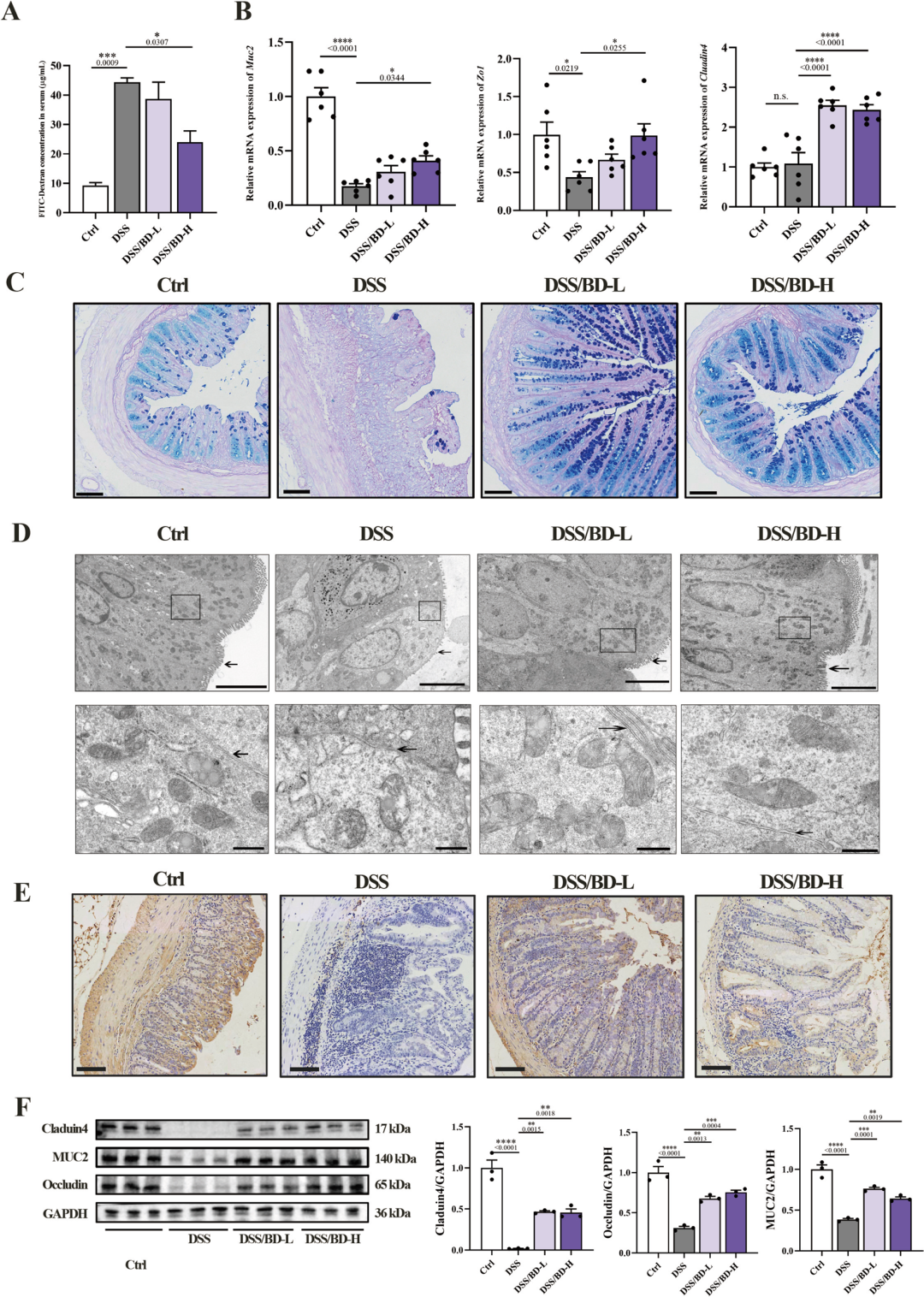

肠道屏障功能的破坏是结肠炎发病过程中的一个重要特征,它会导致肠道通透性增加,使得肠道内的细菌和毒素更容易进入血液循环,从而进一步加重全身的炎症反应。在本研究中,研究人员通过检测肠道通透性以及肠道屏障相关蛋白的表达情况来评估白头翁汤对结肠炎小鼠肠道屏障的保护作用。实验结果显示,DSS诱导的结肠炎小鼠血清中的FITC - 右旋糖酐浓度显著升高,表明肠道通透性增加,而白头翁汤治疗能够显著降低血清中FITC - 右旋糖酐的浓度,恢复肠道屏障的完整性。此外,白头翁汤还能够显著上调结肠组织中黏蛋白2(Muc2)、紧密连接蛋白4(Claudin4)以及闭合蛋白(ZO - 1)等肠道屏障关键蛋白的mRNA和蛋白表达水平,增加杯状细胞的数量以及黏膜层的厚度。这些结果表明,白头翁汤能够有效地保护结肠炎小鼠的肠道屏障功能,减少肠道通透性,促进肠道黏膜的修复,从而在缓解结肠炎症状方面发挥重要作用。

图4 白头翁汤保护结肠炎小鼠的肠道屏障

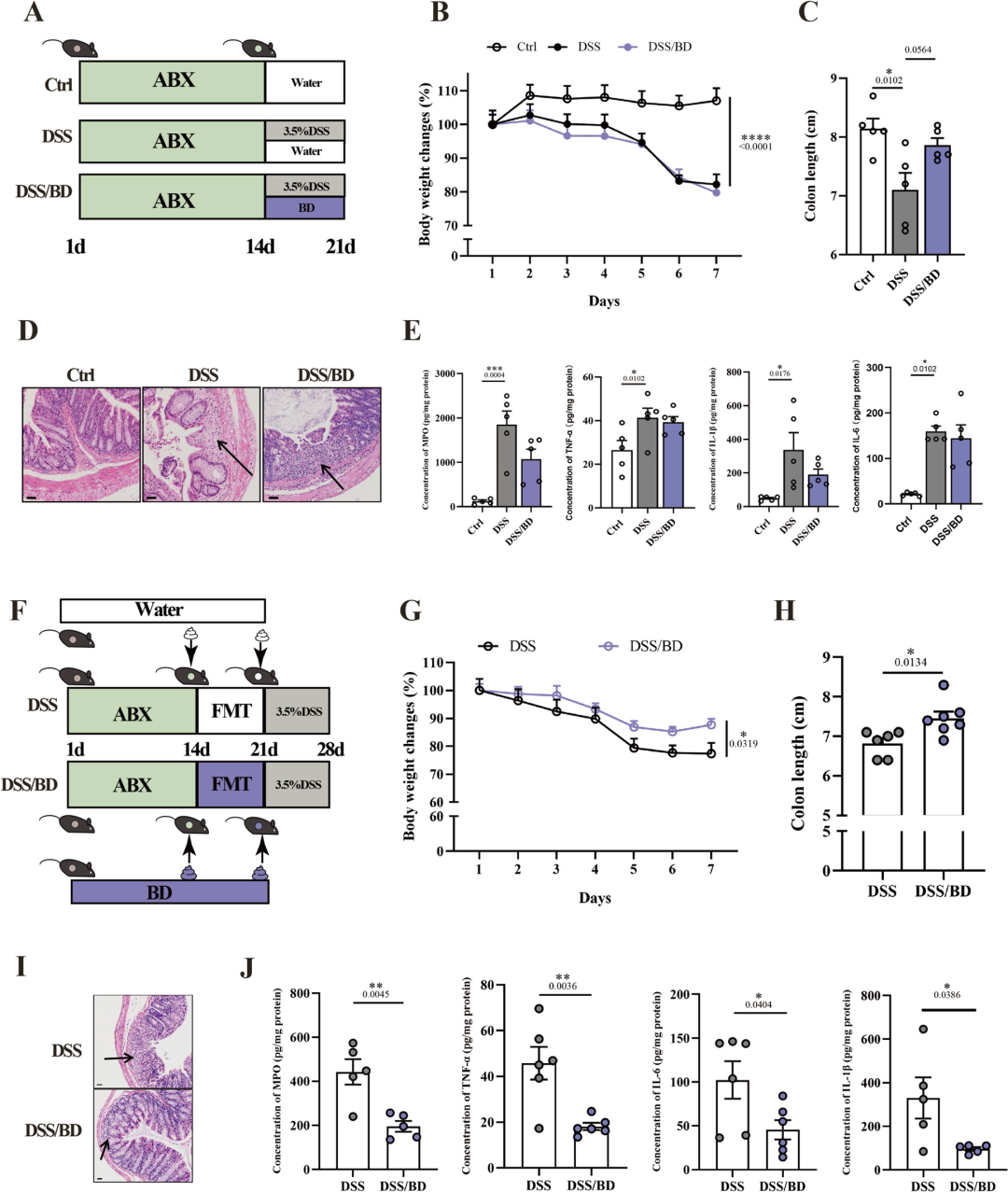

白头翁汤的保护作用依赖于肠道微生物群

肠道微生物群与宿主之间存在着密切的相互作用关系,它在维持肠道健康、调节免疫反应以及影响疾病发生发展过程中发挥着至关重要的作用。为了进一步探究白头翁汤对结肠炎的保护作用是否依赖于肠道微生物群,研究人员分别采用抗生素处理以及粪菌移植(FMT)的方法来开展实验研究。在抗生素处理实验中,小鼠被给予含有多种抗生素的混合溶液处理,以清除肠道内的微生物群,结果发现,在这种情况下,白头翁汤对结肠炎小鼠的保护作用显著减弱,无法有效缓解体重下降、结肠缩短以及结肠组织炎症损伤等症状,也无法显著降低结肠组织中MPO、IL - 1β、IL - 6以及TNF - α等炎症因子的蛋白表达水平。而在FMT实验中,研究人员将经过白头翁汤处理的小鼠的粪菌移植到DSS诱导的结肠炎小鼠体内,结果发现,接受粪菌移植的小鼠体重下降和结肠缩短的情况得到了显著的改善,结肠组织的病理损伤评分降低,炎症因子的表达水平也显著下调。这些实验结果充分表明,白头翁汤对结肠炎的保护作用依赖于肠道微生物群的存在,肠道微生物群在白头翁汤发挥治疗作用过程中起着不可或缺的关键作用。

图5 白头翁汤的保护作用依赖于肠道微生物群

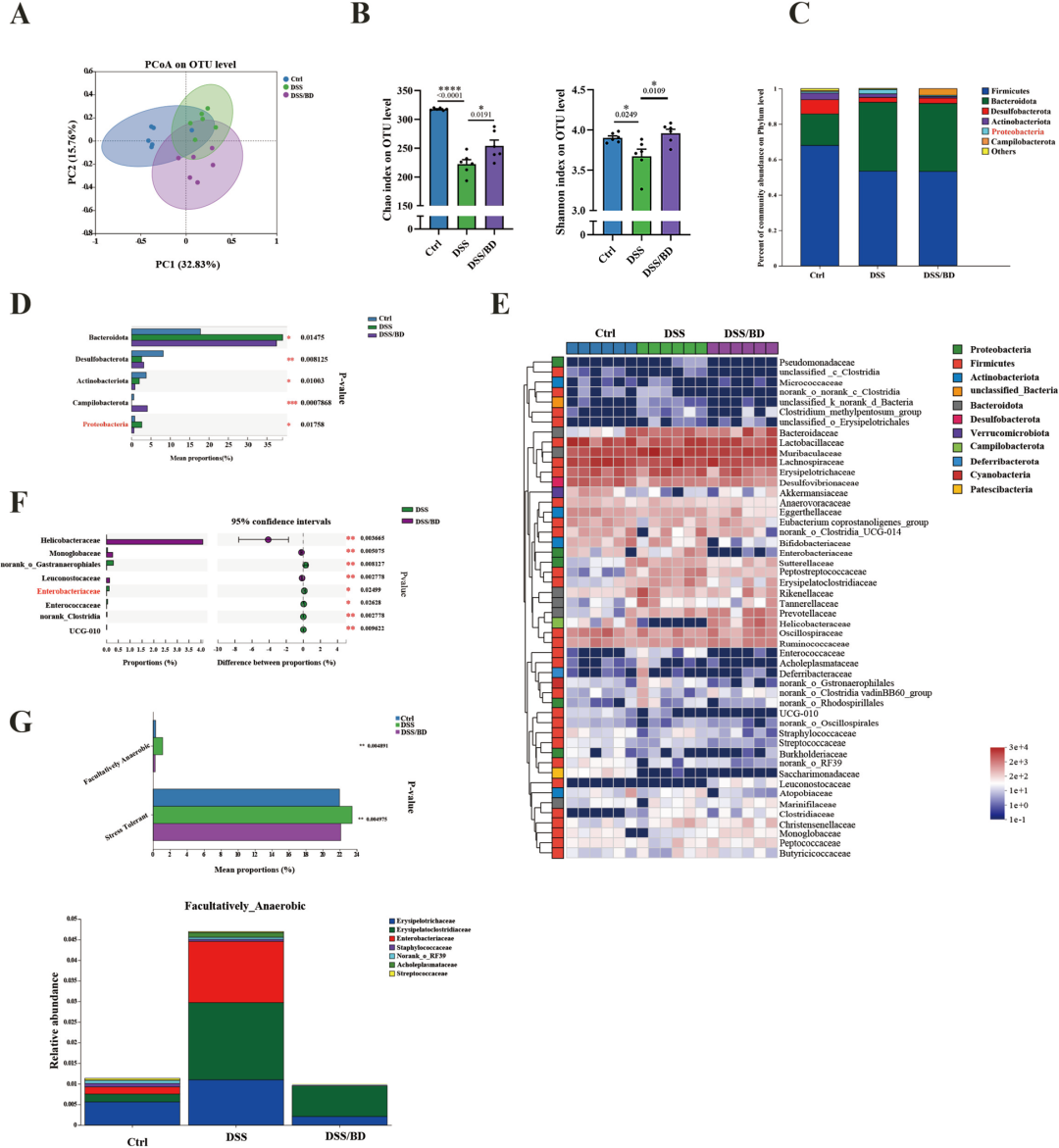

白头翁汤调节结肠炎的肠道微生物群

肠道微生物群的失调与结肠炎的发生发展密切相关,而调节肠道微生物群的结构和功能被认为是治疗IBD的潜在有效策略之一。在本研究中,研究人员通过16S rRNA基因测序技术对不同处理组小鼠的盲肠内容物中的微生物DNA进行了分析,以探究白头翁汤对结肠炎小鼠肠道微生物群的影响。结果显示,白头翁汤处理组的小鼠肠道微生物群的组成发生了显著的变化,与DSS诱导的结肠炎小鼠相比,白头翁汤能够显著增加肠道微生物群的丰富度和多样性,改善肠道微生物群的α - 多样性。在门和科水平上,白头翁汤显著降低了变形菌(Proteobacteria)的相对丰度,尤其是抑制了肠杆菌科(Enterobacteriaceae)的过度生长,而肠杆菌科的扩张被认为是肠道微生物群失调的一个重要标志。此外,通过BugBase预测分析发现,白头翁汤处理能够显著改变肠道微生物群的表型特征,增加兼性厌氧菌和耐受应激微生物的相对丰度。这些结果表明,白头翁汤能够有效地调节结肠炎小鼠的肠道微生物群结构,恢复肠道微生物群的平衡,从而在一定程度上缓解结肠炎的症状。

图6 白头翁汤调节结肠炎的肠道微生物群

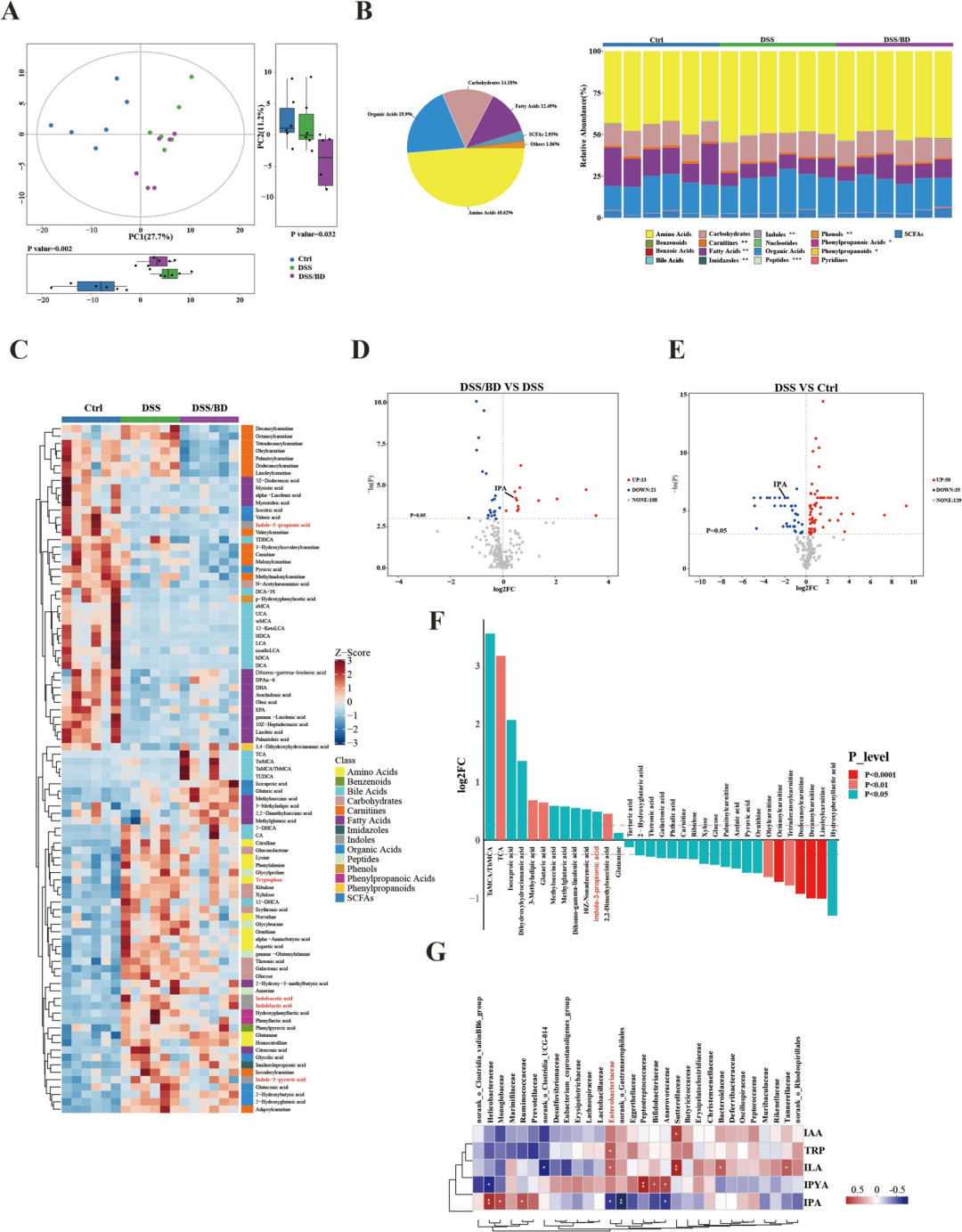

白头翁汤治疗调节微生物IPA的产生

肠道微生物群不仅在维持肠道稳态方面发挥着重要作用,而且能够产生多种代谢产物,这些代谢产物在调节宿主的生理功能和病理过程中也具有重要的意义。为了进一步探讨白头翁汤对结肠炎小鼠肠道微生物群代谢产物的影响,研究人员采用非靶向代谢组学分析技术对小鼠结肠组织中的代谢产物进行了检测。结果显示,白头翁汤处理组小鼠的代谢组学特征与DSS诱导的结肠炎小鼠存在显著差异,其中色氨酸代谢途径中的代谢产物发生了显著的变化,尤其是微生物色氨酸代谢产物吲哚 - 3 - 丙酸(IPA)的含量在白头翁汤处理后显著增加。进一步的相关性分析发现,肠道微生物群中某些特定菌群的相对丰度与IPA的产生密切相关,例如Helicobacteraceae、Monoglobaceae和Ruminococcaceae等菌群的富集与IPA的产生呈正相关,而Enterobacteriaceae则与IPA的产生呈负相关。这些结果表明,白头翁汤可能通过调节肠道微生物群的结构和功能,进而影响其代谢产物的产生,特别是增加微生物代谢产物IPA的含量,从而在结肠炎的治疗过程中发挥重要作用。IPA作为一种重要的微生物代谢产物,已被证实具有多种生物学活性,包括抗炎、抗氧化以及调节免疫反应等作用,因此,白头翁汤通过调节肠道微生物群 - 代谢产物轴来发挥治疗结肠炎的作用机制为开发新型IBD治疗药物提供了新的靶点和思路。

图7 白头翁汤治疗调节微生物IPA的产生

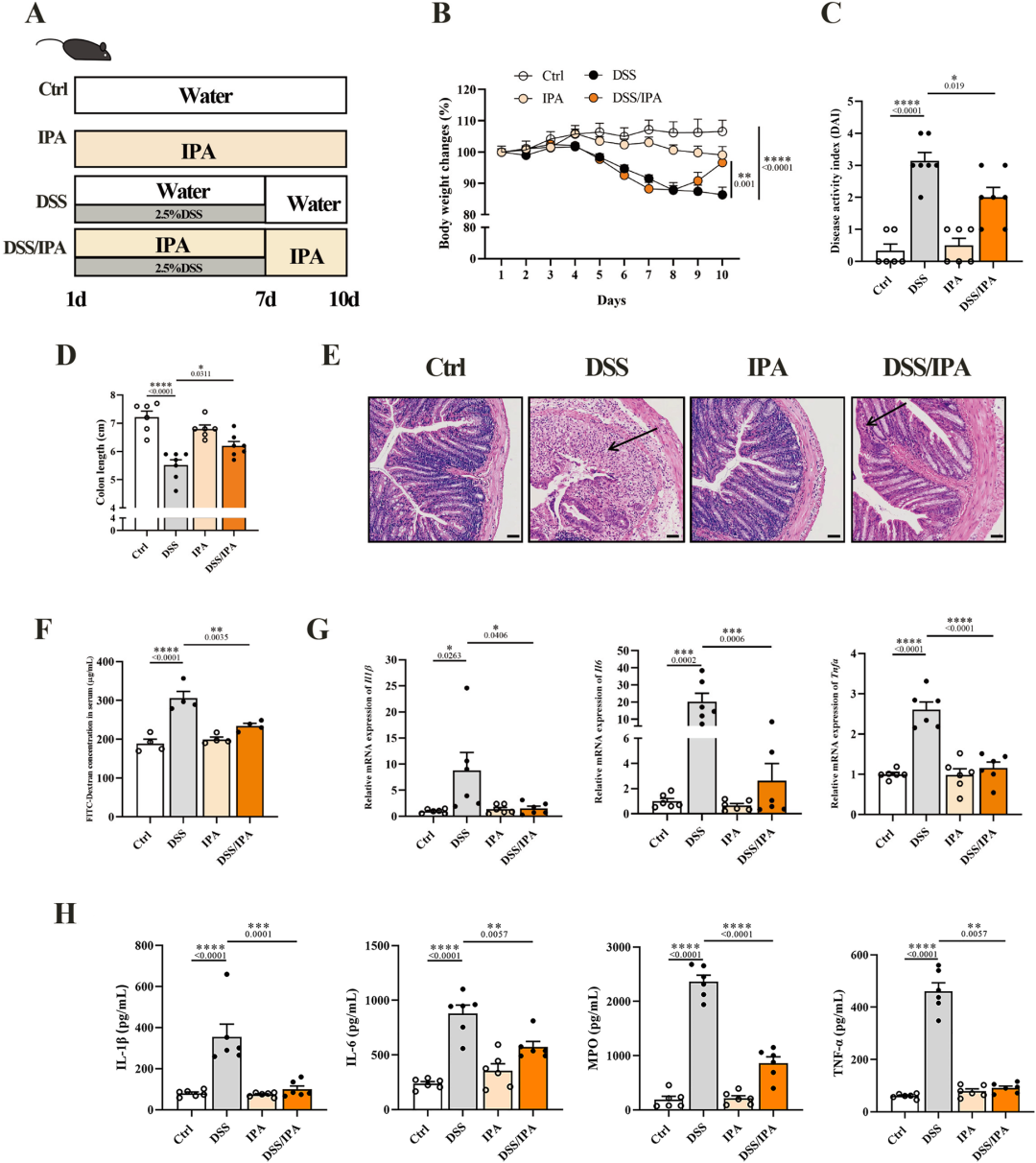

IPA减轻DSS诱导的小鼠结肠炎

鉴于白头翁汤能够显著调节肠道微生物群产生的IPA含量,研究人员进一步探究了IPA在DSS诱导的结肠炎中的作用。在实验中,研究人员通过给结肠炎小鼠口服给予外源性IPA(50mg/kg),观察其对结肠炎症状的影响。结果表明,给予IPA处理的小鼠体重下降的程度显著减轻,DAI得分降低,结肠长度缩短的情况也得到了显著改善。此外,通过组织病理学分析发现,IPA能够显著减轻结肠组织的炎症损伤,降低炎症因子的表达水平,并且通过FITC - 右旋糖酐检测实验发现,IPA还能够显著降低肠道通透性,保护肠道屏障功能。这些结果表明,IPA作为一种微生物代谢产物,在DSS诱导的小鼠结肠炎中具有显著的保护作用,能够有效地缓解结肠炎的症状,减轻炎症反应,促进肠道黏膜的修复。

图8 IPA减轻DSS诱导的小鼠结肠炎

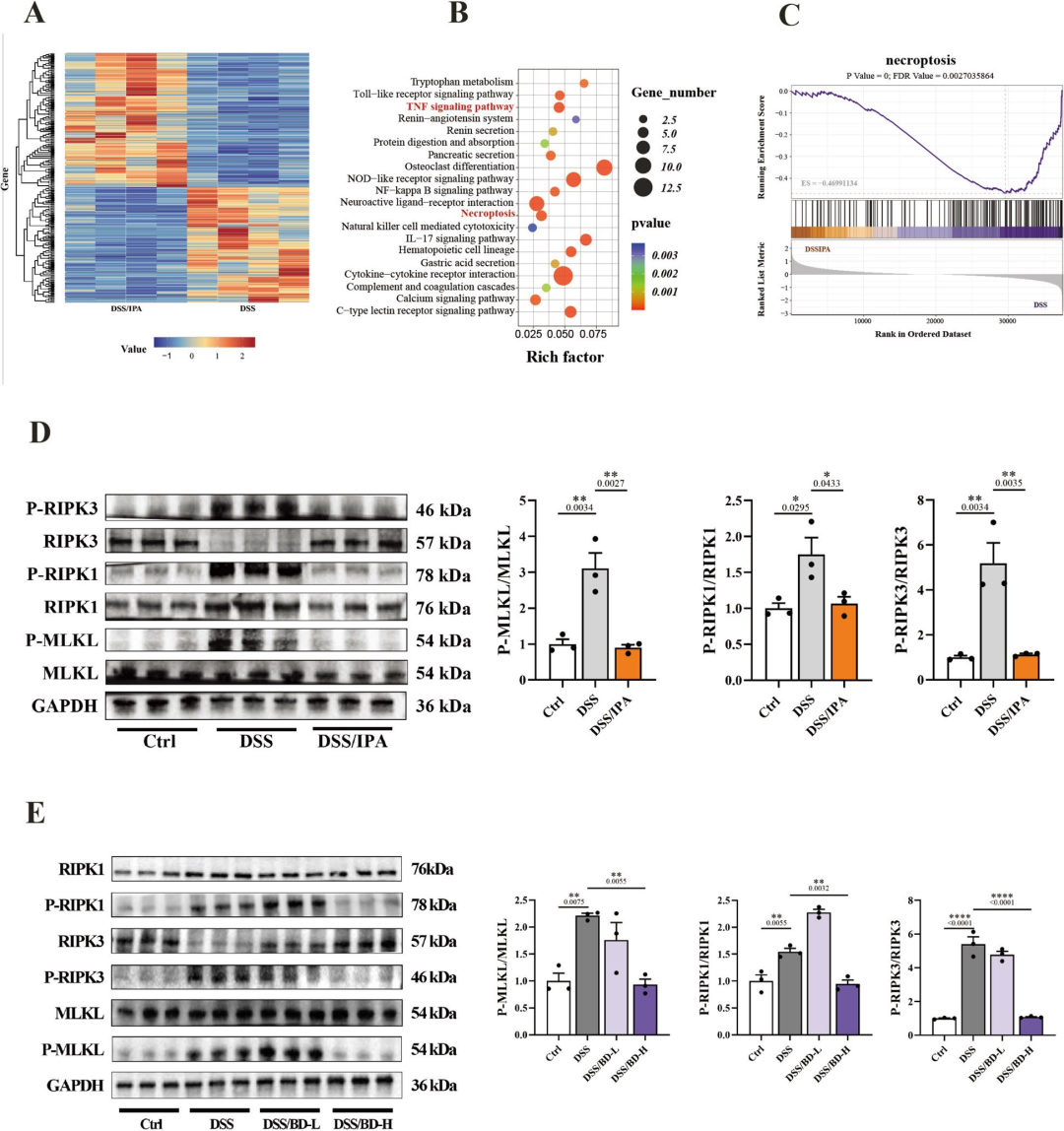

IPA抑制肠道上皮细胞的坏死

坏死是一种程序性细胞死亡方式,在肠道炎症反应中起着重要的作用,与肠道上皮细胞的损伤和肠道屏障功能的破坏密切相关。为了深入探究IPA在结肠炎中的作用机制,研究人员采用RNA测序技术对结肠炎小鼠的结肠组织进行了转录组分析。结果显示,在DSS诱导的结肠炎小鼠中,与坏死相关的基因表达发生了显著的变化,而给予IPA处理后,这些基因的表达水平得到了显著的下调。进一步的KEGG通路分析发现,坏死相关的信号通路在IPA处理组中发生了显著的改变,其中RIPK1/RIPK3/MLKL信号通路的激活在结肠炎的发生和发展过程中起着关键作用。通过免疫印迹实验进一步证实了IPA能够显著降低结肠组织中p - RIPK1/3和p - MLKL的蛋白表达水平,从而抑制肠道上皮细胞的坏死。这些结果表明,IPA可能通过抑制RIPK1/RIPK3/MLKL信号通路的激活,进而抑制肠道上皮细胞的坏死,从而在一定程度上减轻肠道炎症反应,保护肠道屏障功能,促进结肠炎的恢复。

图9 IPA抑制肠道上皮细胞的坏死

小结

本研究通过一系列的实验研究,深入探讨了白头翁汤通过调节肠道微生物群 - 代谢产物轴来缓解DSS诱导的小鼠结肠炎的机制。研究结果表明,白头翁汤能够显著改善结肠炎小鼠的临床症状,减轻炎症反应,保护肠道屏障功能,其作用机制依赖于肠道微生物群的存在。白头翁汤能够调节肠道微生物群的结构和功能,增加微生物代谢产物IPA的含量,而IPA则通过抑制RIPK1/RIPK3/MLKL信号通路的激活,抑制肠道上皮细胞的坏死,从而在结肠炎的治疗过程中发挥重要作用。这一研究不仅为白头翁汤治疗IBD提供了更加科学的理论依据,而且为开发基于肠道微生物群调节以及微生物代谢产物的新型IBD治疗药物提供了新的思路和方向。

参考文献:

Hu J, Chen H, Zhu L, Tong Y, Cheng C, Yan G, Shen H. Baitouweng decoction modulates gut microbial production of indole-3-propionic acid and epithelial necroptosis to alleviate DSS-induced colitis in mice. Chin Med. 2025 Jul 31;20(1):119. doi: 10.1186/s13020-025-01143-9. PMID: 40745657; PMCID: PMC12312286.

- 搜索

-

- 1000℃李寰:先心病肺动脉高压能根治吗?

- 1000℃除了吃药,骨质疏松还能如何治疗?

- 1000℃抱孩子谁不会呢?保护脊柱的抱孩子姿势了解一下

- 1000℃妇科检查有哪些项目?

- 1000℃妇科检查前应做哪些准备?

- 1000℃女性莫名烦躁—不好惹的黄体期

- 1000℃会影响患者智力的癫痫病

- 1000℃治女性盆腔炎的费用是多少?

- 标签列表

-

- 星座 (702)

- 孩子 (526)

- 恋爱 (505)

- 婴儿车 (390)

- 宝宝 (328)

- 狮子座 (313)

- 金牛座 (313)

- 摩羯座 (302)

- 白羊座 (301)

- 天蝎座 (294)

- 巨蟹座 (289)

- 双子座 (289)

- 处女座 (285)

- 天秤座 (276)

- 双鱼座 (268)

- 婴儿 (265)

- 水瓶座 (260)

- 射手座 (239)

- 不完美妈妈 (173)

- 跳槽那些事儿 (168)

- baby (140)

- 女婴 (132)

- 生肖 (129)

- 女儿 (129)

- 民警 (127)

- 狮子 (105)

- NBA (101)

- 家长 (97)

- 怀孕 (95)

- 儿童 (93)

- 交警 (89)

- 孕妇 (77)

- 儿子 (75)

- Angelababy (74)

- 父母 (74)

- 幼儿园 (73)

- 医院 (69)

- 童车 (66)

- 女子 (60)

- 郑州 (58)