首页 > 医疗资讯/ 正文

摘 要

目的 分析改良Morrow 术(室间隔心肌切除术)治疗儿童肥厚型梗阻性心肌病(hypertrophicobstructive cardiomyopathy,HOCM)的远期疗效。方法 回顾性分析广东省人民医院2010年1月—2022年8月进行改良Morrow 术的HOCM患儿(年龄≤14岁)的临床资料,包括住院情况、围手术期以及远期十五导联心电图和超声心动图的变化。结果 共纳入29例患者,其中男22例、女7例,年龄10.00(5.00,12.00)岁。纽约心脏协会(NYHA)心功能分级Ⅲ或Ⅳ级5例(17.2%)。所有患儿均进行室间隔心肌切除,单纯左心室间隔切除23例(79.3%),单纯右心室间隔切除4例(13.8%),双心室间隔切除2例(6.9%)。同期行二尖瓣成形9例(31.0%),二尖瓣置换1例(3.4%),肺动脉瓣成形1例(3.4%)。29例患儿均存活,术后心功能均明显改善。出院前心电图提示有1例出现Ⅰ度房室传导阻滞,2例出现完全性右束支传导阻滞,6例出现完全性左束支传导阻滞。出院前超声心动图与术前相比,左心室间隔心肌切除患儿左心房内径减小(P<0.001),左心室收缩末期内径增大(P=0.009),左心室流出道压力阶差降低(P<0.001),室间隔厚度减小(P<0.001)。术后二尖瓣前向运动均消失,二尖瓣反流束面积减小(P<0.001)。行右心室间隔心肌切除患儿右心室流出道流速及峰值压力阶差也有明显减小。29例患儿门诊或电话平均随访(69.03±10.60)个月,29例患儿均存活,患儿NYHA心功能分级均为Ⅰ级或Ⅱ级,心律较前无新发传导阻滞,超声心动图提示左心室流出道压力阶差仍保持较低水平(P<0.001),2例出现中度二尖瓣反流,1例行单纯右心室间隔心肌切除术后出现左心室流出道梗阻并二尖瓣中度反流。结论 儿童HOCM容易累及右心室,甚至导致双心室梗阻,所以HOCM患儿术前症状更重,改良Morrow术可有效解除流出道梗阻,能明显改善HOCM患儿的心功能及症状,远期疗效也令人满意,但患儿术后左心室后壁仍肥厚,发生传导阻滞的风险也会增加。

正 文

肥厚型心肌病是一种以室间隔非对称性肥厚为特点的常染色体显性遗传病。该病在成人中较常见,但在儿童中患病率较低,为0.24/100 000~0.47/100 000[1-2]。心源性猝死是该病患者在儿童期和青春期最常见的死亡原因[2-3]。Miron 等[4]纳入572例的观察性队列研究显示,肥厚型心肌病患儿的5年累积心源性猝死风险高达9.1%。对于药物难治性肥厚型梗阻性心肌病(hypertrophic obstructive cardiomyopathy,HOCM),应评估经皮室间隔消融、改良室间隔心肌切除这类有创治疗方案。采用经皮室间隔消融治疗儿童HOCM 的相关报道较少,其安全性、有效性尚存争议,对于低龄患者不宜采用此种术式[5]。而作为经典治疗方案的改良Morrow术(室间隔心肌切除术),用于治疗儿童HOCM 时亦存在术野显露困难这一难点。本研究回顾性分析本中心改良Morrow术治疗儿童HOCM 的长期临床疗效,并进一步探讨儿童HOCM 的治疗。

1 资料与方法

1.1 临床资料

纳入2010年1 月—2022年8 月在广东省人民医院行改良Morrow术的HOCM患儿(年龄≤ 14 岁)。排除标准:(1)非正中开胸行改良Morrow术患儿;(2)不同意签署知情同意书。

1.2 手术指征

结合经胸超声心动图检查结果,包括(1)有症状且药物治疗无效,超声心动图提示静息或诱发状态下流出道血流速度≥4 m/s,左心室流出道压力阶差(left ventricular outflow tract gradient,LVOTG)≥ 50 mm Hg(1 mm Hg=0.133 kPa);(2)无症状超声心动图提示静息或诱发状态下LVOTG≥85 mm Hg[6]。

1.3 手术方法

取仰卧位,患儿全身麻醉后行双腔气管插管。术前行经食管超声心动图再次确认心室流出道梗阻情况,明确有无收缩期前向运动(systolic anterior motion,SAM)征及瓣膜病变。消毒后做胸骨正中切口,锯开胸骨,切开心包,暴露心脏。肝素化后行主动脉及上下腔静脉插管,建立体外循环。流转降温,于主动脉根部阻断,插针顺行性灌注心肌停搏液。待灌注完成,心脏停跳后,水平切开主动脉根部。自主动脉瓣右冠瓣中点下5 mm开始,向二尖瓣前乳头肌根部延伸切除肥厚心肌,切除心肌后可充分暴露心尖,向前向后扩大切除位于室间隔部位的肥厚心肌,最终形成心尖部至心底部的心肌槽。心肌切除后,视二尖瓣瓣下情况对前后乳头肌进行松解,切除连接至二尖瓣瓣环或室间隔的异常肌束。对存在二尖瓣病变的患者,可同期行二尖瓣成形术。若患儿二尖瓣病变为重度风湿性改变、复杂性先天性二尖瓣异常、感染性心内膜炎、二尖瓣成形失败或成形效果不佳,可同期行二尖瓣置换术。缝合主动脉切口,排气。若需行右心室流出道心肌切除,沿右心室流出道纵向切口切开,跨肺动脉瓣切除肥厚心肌,异常肌束切除后重建肺动脉瓣,必要时防钙化心包补片扩大缝合切口。复温复跳后撤离体外循环,复查经食管超声心动图,判断有无残余梗阻、SAM 征及二尖瓣反流。

1.4 随访

所有患儿均接受门诊或电话随访,包括复查超声心动图、十五导联心电图、询问患儿症状改善情况及心功能情况。

1.5 统计学分析

采用 SPSS 26.0 软件进行统计学分析。对于符合正态分布的计量资料采用均数±标准差(x±s)描述,术前与术后及随访数据间的差异采用配对 t 检验比较;非正态分布的计量资料采用中位数(上下四分位数)[M(P25,P75)]描述。计数资料采用例数和百分比(%)描述。双侧P≤0.05为差异有统计学意义。

1.6 伦理审查

本研究已通过广东省人民医院伦理委员会审查,伦理批件号:KY-Q-2022-300-01。所有患儿监护人术前均签署书面知情同意。

2 结果

2.1 围手术期结果

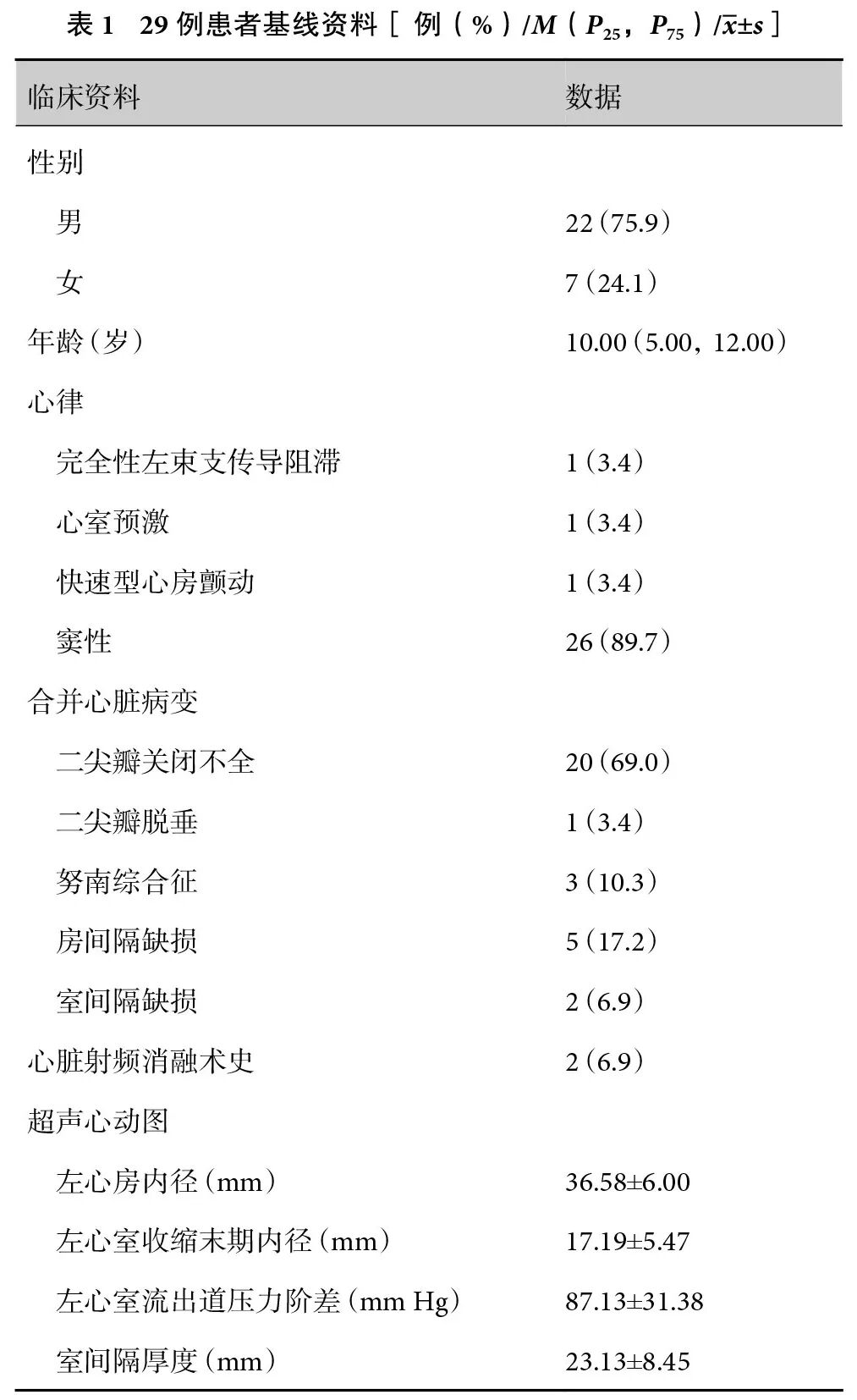

共纳入29例患者,其中男22 例、女7例,年龄10.00(5.00,12.00)岁。患儿就诊时临床症状包括胸闷、呼吸困难、胸痛、体力下降、头晕,纽约心脏协会(New York Heart Association,NYHA)心功能分级Ⅲ或Ⅳ级5例(17.2%)。查体示胸骨左缘第3肋间闻及收缩期喷射样杂音。术前心电图提示:完全性左束支传导阻滞1例(3.4%),心室预激1例(3.4%),快速型心房颤动1 例(3.4%),窦性心律26 例(89.7%)。术前常规检查超声心动图、心脏磁共振,必要时行三维经食管超声心动图检查。术前超声心动图显示:左心房内径(left atrial diameter, LAD)为20~49(36.58±6.00)mm,左心室收缩末期内径(left ventricular end systolic diameter,LVESD)为7~29(17.19±5.47)mm,LVOTG为30~142 (87.13±31.38)mm Hg,室间隔厚度(interventricular septal thickness,IVST)为11.5~40.0(23.13±8.45)mm。术前合并二尖瓣关闭不全(轻度以上)20 例(69.0%),二尖瓣脱垂1例(3.4%),努南综合征3例(10.3%),房间隔缺损5 例(17.2%),室间隔缺损2例(6.9% );心脏射频消融手术史2例(6.9%);见表1。所有患儿术前均未接受经皮酒精室间隔心肌消融术和永久起搏器植入术。

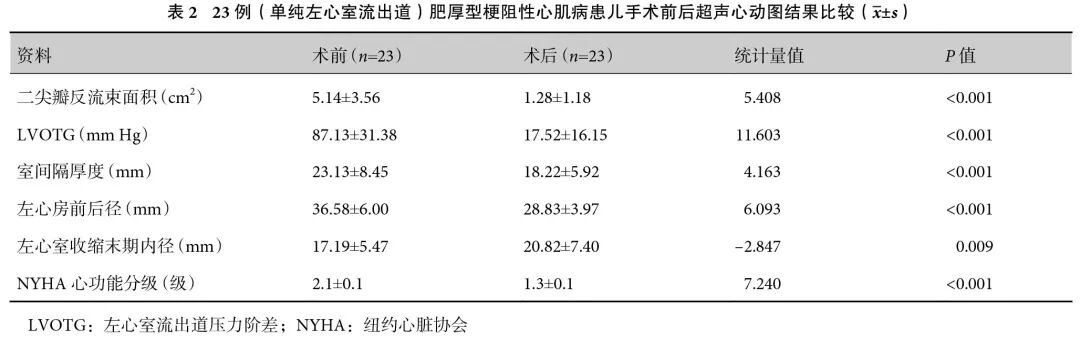

27例(93.1%)患儿左心室流出道或右心室流出道梗阻,2例(6.9%)患儿左心室流出道中重度梗阻伴有心力衰竭症状,24 例(82.8%)患儿存在二尖瓣SAM。所有患儿均接受扩大室间隔心肌切除术,包括单纯左心室间隔切除23 例(79.3%),左心室流出道未达到梗阻而行单纯右心室间隔切除4例(13.8%),双心室间隔切除2 例(6.9%)。同期行二尖瓣成形9例(31.0%),二尖瓣置换1例(3.4%),肺动脉瓣成形1例(3.4%)。所有患儿均存活,术前与术后相比,左心室间隔心肌切除患儿LAD减小[(36.58±6.00)mm vs. (28.83±3.97)mm,P<0.001], LVESD 增大[(17.19±5.47)mm vs. (20.82±7.40)mm, P=0.009],LVOTG降低[(87.13±31.38)mm vs.(17.52± 16.15)mm Hg,P<0.001],IVST减小[(23.13± 8.45)mm vs. (18.22±5.92)mm,P<0.001]。术后二尖瓣SAM均消失,二尖瓣反流束面积减小[(5.14±3.56)cm2 vs. (1.28±1.18)cm2,P<0.001];见表2。但术前、术后左心室后壁厚度差异无统计学意义(P=0.887)。行右心室间隔心肌切除患儿右心室流出道血流流速及峰值压力阶差也有明显减小。

心律的改变因切除心肌部位不同出现不同的变化。有6例行左心室间隔心肌切除患儿出现完全性左束支传导阻滞;行右心室间隔心肌切除患儿中有1例出现完全性右束支传导阻滞,1例出现 Ⅰ度房室传导阻滞;1例行双心室间隔心肌切除患儿出现完全性右束支传导阻滞。

2.2 远期随访结果

29例患儿门诊或电话平均随访(69.03±10.60)个月,所有患儿均存活。随访时LVOTG 仍保持较低水平[(87.13±31.38)mm Hg vs. (19.26±17.80)mm Hg, P<0.001],随访时IVST与术后差异无统计学意义。患儿心功能均明显改善,NYHA心功能分级均为Ⅰ级或Ⅱ级。手术后心律无明显变化,未出现 Ⅲ度及以上房室传导阻滞。2例患儿出现中度二尖瓣反流,但患儿左心室流出道血流通畅;另有1 例行单纯右心室间隔心肌切除术后出现左心室流出道梗阻并二尖瓣中度反流,存在再次手术指征。

3 讨论

HOCM患儿的临床症状多与心力衰竭相关,其临床结果取决于发病年龄和病因,但患儿的总体死亡率和心源性猝死发生率却并未随时间而改变,心源性猝死是HOCM 患者最常见的死亡原因[2, 7]。因此,对于诊断明确的HOCM患儿,应尽早治疗。对于有症状的HOCM 患者治疗首选β受体阻滞剂,同时予地尔硫卓、维拉帕米等降低心肌收缩能力[8],还可加用丙吡胺[9]作二线治疗。对于药物治疗无效的患儿,可考虑侵入性治疗,如经皮室间隔酒精消融术,可有效减轻或消除流出道梗阻、改善心功能状态,该方案具有创伤小、并发症少的特点,其有效性已在成人HOCM患者的治疗中得到验证,但对于儿童患者还缺乏足够的经验。同时2011 美国心脏病学会基金会(ACCF)/美国心脏协会(AHA)肥厚型心肌病治疗指南[5]也指出不推荐年龄<21岁的肥厚型心肌病患者进行经皮室间隔酒精消融术,因此对于需要侵入性治疗的HOCM 患儿,进行室间隔心肌切除是另一个有效方式,目前也是药物治疗无效且流出道梗阻患者的首要选择。室间隔心肌切除最直接的好处是解除流出道梗阻,降低患儿血流动力学继续紊乱风险。Maron等[10]指出左心室流出道梗阻是肥厚型心肌病进展为心力衰竭、卒中和心源性死亡的独立预测因子。因此流出道的疏通,可有效恢复患儿的前向血流,进而提高患者心功能,甚至使患者发生心室重构。正如本研究中所示,在经过室间隔肥厚心肌切除后,患儿流出道的血流速度和压力阶差明显降低、 SAM征消失,二尖瓣反流减轻,随访期间患儿心功能改善,生活质量提高。解除流出道梗阻是改善患儿生存状态的最主要原因。

自1975 年Morrow等[11]推广经典室间隔心肌切除术以来,切除肥厚心肌的方式得到不断改进,从最初的正中开胸经主动脉入路发展到目前的全胸腔镜经主动脉入路、全胸腔镜经二尖瓣入路、机器人经主动脉入路。入路的衍变使治疗不断微创化,明显减少手术对患儿的创伤。但儿童患者主动脉瓣环小、心尖暴露困难,术后容易出现流出道残余梗阻、房室传导阻滞、室间隔穿孔等并发症。本研究中有1例患儿手术后流出道梗阻未完全解除,与另1例相同随访时间的术后流出道梗阻解除的患儿对比,其流出道梗阻加重的速度更快,推测跟流出道压力阶差的升高导致心肌继发性肥厚相关。同时有1例术前左心室间隔轻度肥厚但只行单纯右心室间隔切除患儿进展为左心室流出道梗阻,存在再次手术指征。因此如何能更彻底地暴露并切除肥厚心肌成为目前的难题与挑战。经主动脉室间隔心肌切除术是最常用的技术,多个经验丰富的中心也提供了出色的长期随访结果。Minakata等[12]报道了56 例患儿接受了室间隔心肌切除术,在术后1年、5年和10年,免于再次行心肌切除术的概率分别是100%、98%和94%,随访29 年只有4例因复发性左心室流出道梗阻而需再次手术,且这4例患儿均在最年轻的年龄组(0~5岁)中。Altarabsheh等[13]的研究纳入127例接受室间隔心肌切除术患者,5 年、10 年、15 年和20 年免于任何心脏手术的概率为91.2%、87.8%、78.7% 和72.7%。6例(5%)患儿再次行室间隔心肌切除术;后期随访中,25例患者接受心脏复律起搏器植入,1 例(1%)需要植入永久起搏器。对于一些合并右心室流出道梗阻、二尖瓣发育不良和年龄较小的患儿,经主动脉室间隔心肌切除术因其入路的限制,不能完全缓解心室梗阻,且存在增加患儿二次手术的风险。Laredo等[14]提出对于5 岁以上患有孤立性左心室流出道梗阻和中度严重二尖瓣病变的患儿,首选经主动脉室间隔心肌切除术;对于患有严重左心室肥厚、双心室流出道梗阻或严重二尖瓣病变的5岁以下患儿,Konno术式可作为替代治疗方案。

HOCM患儿除了左心室受累,还可表现为右心室流出道梗阻,甚至双心室流出道梗阻。然而,因为右心室轻度或中度梗阻极易被忽视,以及其静态的病理学往往会因动态的左心室流出道梗阻而被低估[15- 16],很少同期行右心室流出道疏通。Quintana等[17]回顾性分析2 283例行Morrow术的患儿,发现只有11例(0.5%)患儿接受了双心室间隔心肌切除术,提出右心室和左心室双梗阻可导致严重的舒张功能障碍,应积极处理合并的右心室流出道梗阻。然而,由于相关证据有限,尚无标准化的手术方案。本研究中2例(6.9%)存在双心室流出道梗阻,采用双心室腔入路行双心室间隔心肌切除,术后无死亡事件,但1例出现完全性右束支传导阻滞。从心脏的解剖我们可发现,房室轴在肌性室间隔嵴发出左束支,分支在肌性室间隔光滑的左侧下行;分出的右束支到达室间隔右侧后进入心肌,位于内乳头肌的表面底下,证明传导束的分布与心脏解剖位置是相对应的。我们有理由相信右心室间隔的心肌切除会增加发生右束支传导阻滞的概率。有研究[17]指出同期右心室流出道心肌切除是完全性房室传导阻滞的危险因素,该研究中行双心室心肌切除患儿完全性房室传导阻滞的发生率为18%。

HOCM患儿即使在外科治疗解除流出道梗阻后,仍存在猝死风险,心律失常是其主要原因。2020 年AHA/美国心脏病学会(ACC)指南[6]建议对存在以下一种或多种危险因素的患儿植入埋藏式心脏复律起搏器作一级预防:不明原因晕厥、左心室严重肥厚、非持续性室性心动过速或心源性猝死家族史。Kaski等[18]认为皮下植入式心律转复除颤器对于儿童HOCM心源性猝死的一级和二级预防同样有效。自 2010 年推出皮下植入术心脏复律起搏器(S-ICD)以来,该设备不断迭代更新。基于完全心外膜植入的方式,S-ICD 能够减少经静脉植入的相关并发症,特别是对于解剖结构复杂且无法进行血管内起搏导线置入的患者,S-ICD提供了潜在的替代选择[19]。

本研究是一项单中心回顾性研究,存在样本量小、超声心动图缺少定量数据等不足。改良Morrow术可有效解除心室流出道梗阻,改善患儿症状及心功能,远期疗效也令人满意。但相较于成人,患儿手术难度较大,术后患儿左心室后壁仍肥厚,随发育变化室间隔有逐渐肥厚的趋势,低龄、双心室流出道梗阻是术后出现并发症的重要因素,手术所致的传导阻滞和感染是患儿预后不良的高危因素。

利益冲突:无。

作者贡献:李晓艺负责论文撰写;郭惠明负责论文总体设想和设计;吴宏祥负责数据分析;王若冰、刘浩忠、曾晓东、曾莹、王圣文、黄旻杰负责数据收集;刘健、袁海云负责论文部分设计。

- 搜索

-

- 1000℃李寰:先心病肺动脉高压能根治吗?

- 1000℃除了吃药,骨质疏松还能如何治疗?

- 1000℃抱孩子谁不会呢?保护脊柱的抱孩子姿势了解一下

- 1000℃妇科检查有哪些项目?

- 1000℃妇科检查前应做哪些准备?

- 1000℃女性莫名烦躁—不好惹的黄体期

- 1000℃会影响患者智力的癫痫病

- 1000℃治女性盆腔炎的费用是多少?

- 标签列表

-

- 星座 (702)

- 孩子 (526)

- 恋爱 (505)

- 婴儿车 (390)

- 宝宝 (328)

- 狮子座 (313)

- 金牛座 (313)

- 摩羯座 (302)

- 白羊座 (301)

- 天蝎座 (294)

- 巨蟹座 (289)

- 双子座 (289)

- 处女座 (285)

- 天秤座 (276)

- 双鱼座 (268)

- 婴儿 (265)

- 水瓶座 (260)

- 射手座 (239)

- 不完美妈妈 (173)

- 跳槽那些事儿 (168)

- baby (140)

- 女婴 (132)

- 生肖 (129)

- 女儿 (129)

- 民警 (127)

- 狮子 (105)

- NBA (101)

- 家长 (97)

- 怀孕 (95)

- 儿童 (93)

- 交警 (89)

- 孕妇 (77)

- 儿子 (75)

- Angelababy (74)

- 父母 (74)

- 幼儿园 (73)

- 医院 (69)

- 童车 (66)

- 女子 (60)

- 郑州 (58)