首页 > 医疗资讯/ 正文

【论著】

本研究旨在对比硬脊膜穿破硬膜外阻滞(DPE)与硬膜外阻滞(EP)联合脉冲式自控输注镇痛在分娩镇痛中的临床效果。

1 资料与方法

1.1 一般资料

本研究选取拟行分娩镇痛的初产妇120例,按密封信封随机法分为DPE组和EP组,每组60例。

本研究对产妇和评估者实施盲法。随机分配方案隐藏在编号、密封的不透明信封中,研究实施人员按照纳入、排除标准确定研究对象适合纳入后,获得产妇知情同意,产妇按随机序号领取信封,麻醉医师按照信封内分组方案进行镇痛操作。1名共同研究人员在房间外等候,麻醉操作结束后进入产房进行评估。

1.2 麻醉方法及镇痛泵参数设置

入组产妇均未提前使用其他镇痛药物。产妇入室后,进行常规生命体征监测,建立静脉通路。在助产士反复排除头盆不称及评估产程进展后,汇报产科医师和麻醉医师,征询产妇镇痛需求并进行分娩镇痛。将产妇置于左侧卧位,超声定位L3‑L4间隙,并在体表画上定位标记。在标记点行局部麻醉,通过中线入路和生理盐水失阻抗技术将16 G Tuohy硬膜外针置入硬膜外腔。DPE组产妇需接受针内针穿刺:将Tuohy针开口朝向头侧,之后把25 G Whitacre腰麻针插入先前放置的Tuohy针并穿破硬脊膜,确认有脑脊液流出后退出Whitacre腰麻针。两组均向头侧置入硬膜外导管4.5 cm。在确认导管内无血液或脑脊液回流后,推注1%利多卡因试验剂量3 ml。观察3 min无异常血管内或鞘内注药后,将硬膜外导管连接上脉冲式自控输注镇痛泵,将产妇调整为平卧位。

两组产妇镇痛泵的药物配置比例和维持镇痛模式相同,药物比例为0.1%罗哌卡因复合0.5 mg/L舒芬太尼,维持镇痛模式均为脉冲式自控输注镇痛,首剂量为10 ml,自控剂量为10 ml,脉冲输注速率为10 ml/min,不设置背景剂量,锁定时长为15 min,每小时最大剂量40 ml。分娩镇痛后20 min(T2),若产妇视觉模拟评分法(VAS)疼痛评分≥40分,可通过按压脉冲式自控输注镇痛泵按键,进行注药镇痛。

1.3 观察指标

主要指标:分娩镇痛后10 min(T1)时的充分镇痛率。

次要指标: ① 基线资料,包括年龄、身高、体重、体重指数、孕周、宫口、分娩镇痛前10 min(T0)时VAS疼痛评分; ② 镇痛情况及阻滞效果,包括T0、T1、T2、分娩镇痛后30 min(T3)、宫口开全时(T4)宫缩VAS疼痛评分,T1、T2、T3、T4时充分镇痛率,阻滞平面到达T10和S2用时,产妇镇痛起效速率及镇痛维持的满意度数字分级评分法(NRS)评分,分娩镇痛总时长,T2时追加药物情况,T3、T4时Bromage运动评分; ③ 脉冲式自控输注镇痛泵使用情况,包括爆发痛(脉冲式自控输注镇痛泵总按压次数与有效按压次数之间有差异)发生率、药物消耗量; ④ 产科情况及分娩结局,包括各产程时长、产后2 h出血量、镇痛前后催产素使用率、分娩方式(顺产、器械助产及剖宫产)、新生儿出生体重及新生儿出生后1 min和5 min Apgar评分; ⑤ 不良反应,包括产程发热(体温≥38 ℃或体温波动>1 ℃),单侧阻滞,胎心率异常(连续子宫收缩和胎心率监测均存储于医院的患者电子系统中,由产科医师解读分析,胎心率>160 次/min或<110 次/min为胎心率异常),呼吸抑制(脉搏血氧饱和度<96%,监测仪设置为分娩镇痛后20 min内每2 min测量1次,20~60 min每5 min测量1次,之后每隔10 min测量1次,直至手术结束),术后24 h瘙痒、尿潴留(触诊膀胱充盈且排尿有困难,严重者需留置尿管导尿)、低血压[收缩压<90 mmHg(1 mmHg=0.133 kPa)或<基线值的80%]、恶心呕吐,术后1 d和1周硬脊膜穿破后头痛(PDPH)发生率(随访记录)。

VAS疼痛评分:0~100分,0分为无疼痛,100分为可以想象的最严重疼痛,充分镇痛率定义为VAS疼痛评分≤30分的产妇比率,当产妇VAS疼痛评分≥40分时可按压脉冲式自控输注镇痛泵按键镇痛。满意度NRS评分:0~10分,0分为完全不满意,10分为完全满意。Bromage运动评分:0分为能抬腿,无运动神经阻滞;1分为不能抬腿,但膝关节踝关节可以活动;2分为不能弯曲膝部,但踝关节可以活动;3分为不能弯曲踝关节。麻醉平面阻滞情况:以乙醇湿棉布擦拭躯体对应麻醉平面位置(T10为肚脐水平、S2为腘窝中点),通过对比该区域与上肢(非麻醉区域)的擦拭感觉差异,判断麻醉平面阻滞情况,分娩镇痛后10 min内每1 min检测1次,10~30 min每2 min检测1次。

2 结果

2.1 基线资料比较

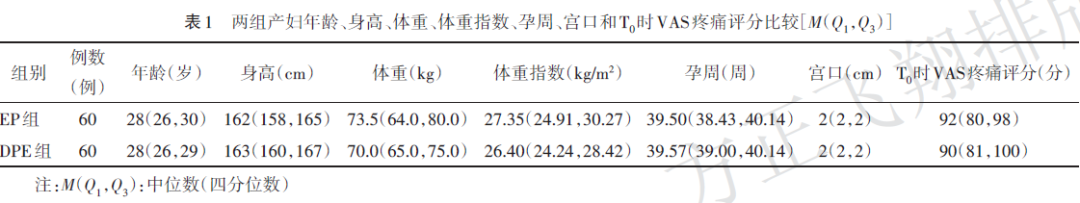

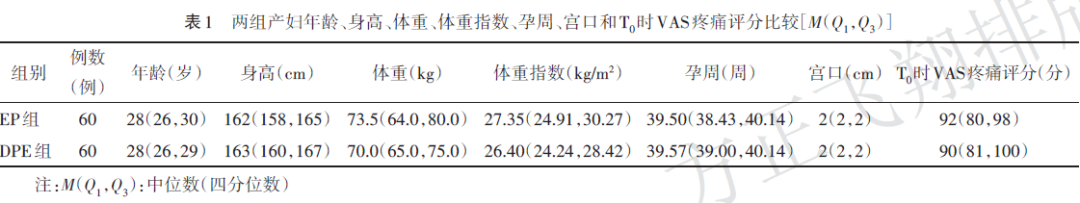

两组产妇年龄、身高、体重、体重指数、孕周、宫口和T0时VAS疼痛评分比较,差异无统计学意义(均P>0.05,表1)。

2.2 充分镇痛率及VAS疼痛评分比较

DPE组产妇T1、T3时充分镇痛率高于EP组(均P<0.05);两组产妇T2、T4时充分镇痛率比较,差异无统计学意义(均P>0.05)。见表2。

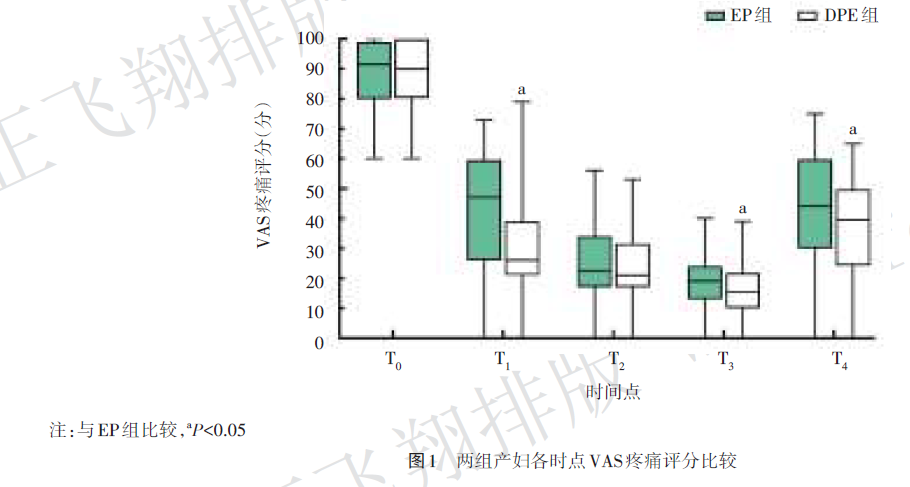

与EP组比较,DPE组产妇T1、T3、T4时VAS疼痛评分较低(均P<0.05);两组产妇T0、T2时VAS疼痛评分比较,差异无统计学意义(均P>0.05)。见图1。

2.3 阻滞效果及镇痛泵使用情况比较

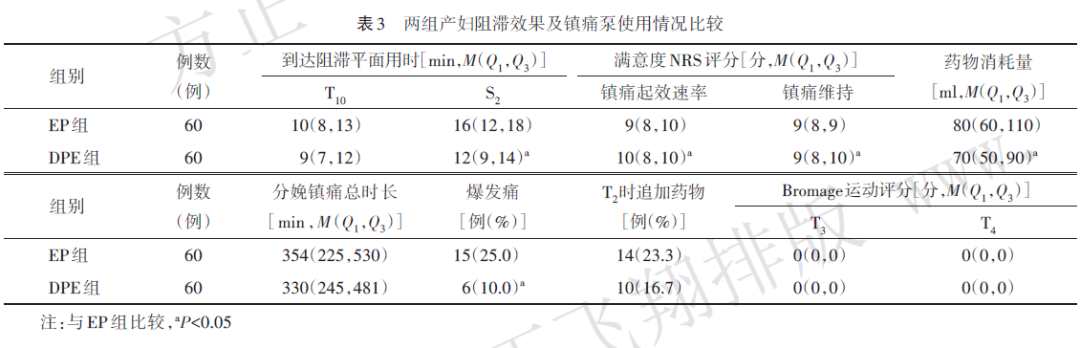

与EP组比较,DPE组产妇阻滞平面到达S2用时较短,镇痛起效速率和镇痛维持的满意度NRS评分较高(H=17.57,P<0.001;H=4.05,P=0.044;H=5.39,P=0.020),药物消耗量和爆发痛发生率较低(H=5.20,P=0.023;χ2=4.68,P=0.031)。两组产妇阻滞平面到达T10用时、分娩镇痛总时长、T2时追加药物例数、T3和T4时Bromage评分比较,差异均无统计学意义(均P>0.05)。见表3。

2.4 产科情况、分娩结局及不良反应比较

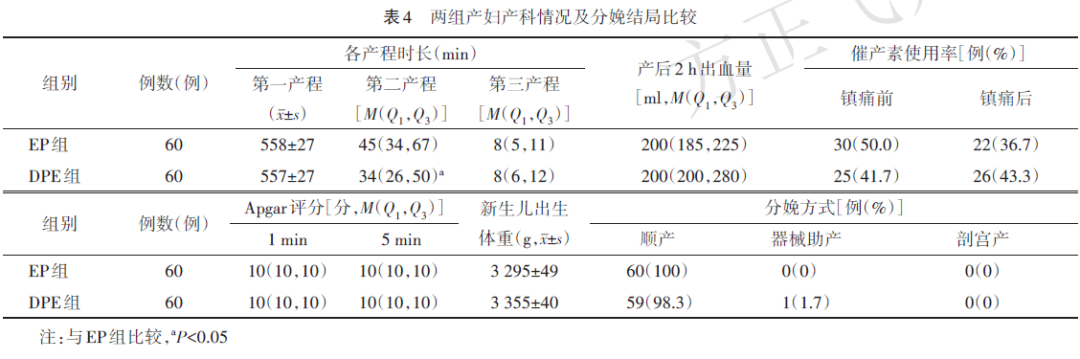

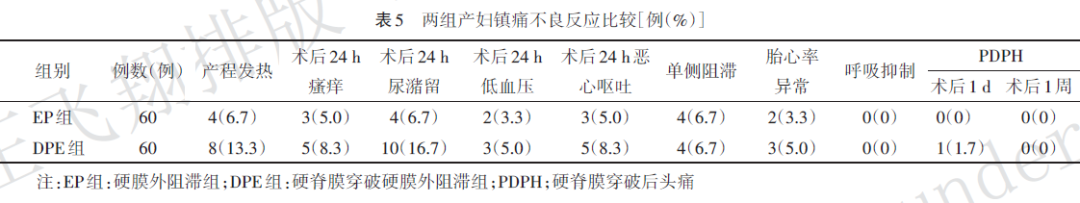

DPE组产妇第二产程时长较EP组减少(H=4.85,P=0.028)。两组产妇第一产程时长、第三产程时长、产后2 h出血量、镇痛前后催产素使用率、分娩方式及不良反应发生率差异均无统计学意义(均P>0.05),两组新生儿出生体重、新生儿出生后1 min和5 min Apgar评分差异均无统计学意义(均P>0.05)。见表4、表5。

3 讨论

本研究显示,DPE组产妇T1及T3时的充分镇痛率均高于EP组,DPE在分娩镇痛起效速率和镇痛维持阶段的满意度NRS评分均明显较高。

DPE使用针内针技术,即用Whitacre针(笔尖型,25 G)置入Tuohy针内,然后穿刺硬脊膜。由于Whitacre针的直径较小,且为笔尖型针头设计,其对硬脊膜造成的损伤较少。由于与CSEA技术操作相似,我们推测DPE的PDPH发生率与CSEA大致相似。本研究为样本量较小的单中心研究,在验证不良反应的差异上效能有限,这可能解释了为何结果中PDPH较为罕见。

本研究中,与EP组比较,DPE组产妇具有良好的镇痛起效速率、在T3时有更好的充分镇痛率、并且缩短了第二产程时长。

本研究采用脉冲式完全自控镇痛,并记录脉冲式自控输注镇痛泵总按压次数和有效按压次数之间的差异,即无法在15 min内有效减少分娩疼痛的按压次数。研究结果显示,DPE组产妇总按压次数和有效按压次数差异较小,这可能与更快的镇痛起效有关。更小的按压差异以及快速的镇痛起效或许也是产妇对分娩镇痛管理的满意度评分增加的因素之一。本研究结果证明,相比于EP搭配脉冲式自控输注镇痛,DPE搭配脉冲式自控输注镇痛有更稳定的镇痛质量,并且减少了药物消耗量,优化了分娩镇痛质量。

本研究加入子宫超声与产科常规检查等一般资料,使两组基线资料更具有可比性。本研究结果证明,EP和DPE在产妇不良反应以及总体分娩结局方面差异无统计学意义。

国际麻醉学与复苏杂志,2025,46(09):901-913 .

DOI:10.3760/cma.j.cn321761-20250213‑01334

- 搜索

-

- 1000℃李寰:先心病肺动脉高压能根治吗?

- 1000℃除了吃药,骨质疏松还能如何治疗?

- 1000℃抱孩子谁不会呢?保护脊柱的抱孩子姿势了解一下

- 1000℃妇科检查有哪些项目?

- 1000℃妇科检查前应做哪些准备?

- 1000℃女性莫名烦躁—不好惹的黄体期

- 1000℃会影响患者智力的癫痫病

- 1000℃治女性盆腔炎的费用是多少?

- 标签列表

-

- 星座 (702)

- 孩子 (526)

- 恋爱 (505)

- 婴儿车 (390)

- 宝宝 (328)

- 狮子座 (313)

- 金牛座 (313)

- 摩羯座 (302)

- 白羊座 (301)

- 天蝎座 (294)

- 巨蟹座 (289)

- 双子座 (289)

- 处女座 (285)

- 天秤座 (276)

- 双鱼座 (268)

- 婴儿 (265)

- 水瓶座 (260)

- 射手座 (239)

- 不完美妈妈 (173)

- 跳槽那些事儿 (168)

- baby (140)

- 女婴 (132)

- 生肖 (129)

- 女儿 (129)

- 民警 (127)

- 狮子 (105)

- NBA (101)

- 家长 (97)

- 怀孕 (95)

- 儿童 (93)

- 交警 (89)

- 孕妇 (77)

- 儿子 (75)

- Angelababy (74)

- 父母 (74)

- 幼儿园 (73)

- 医院 (69)

- 童车 (66)

- 女子 (60)

- 郑州 (58)