首页 > 医疗资讯/ 正文

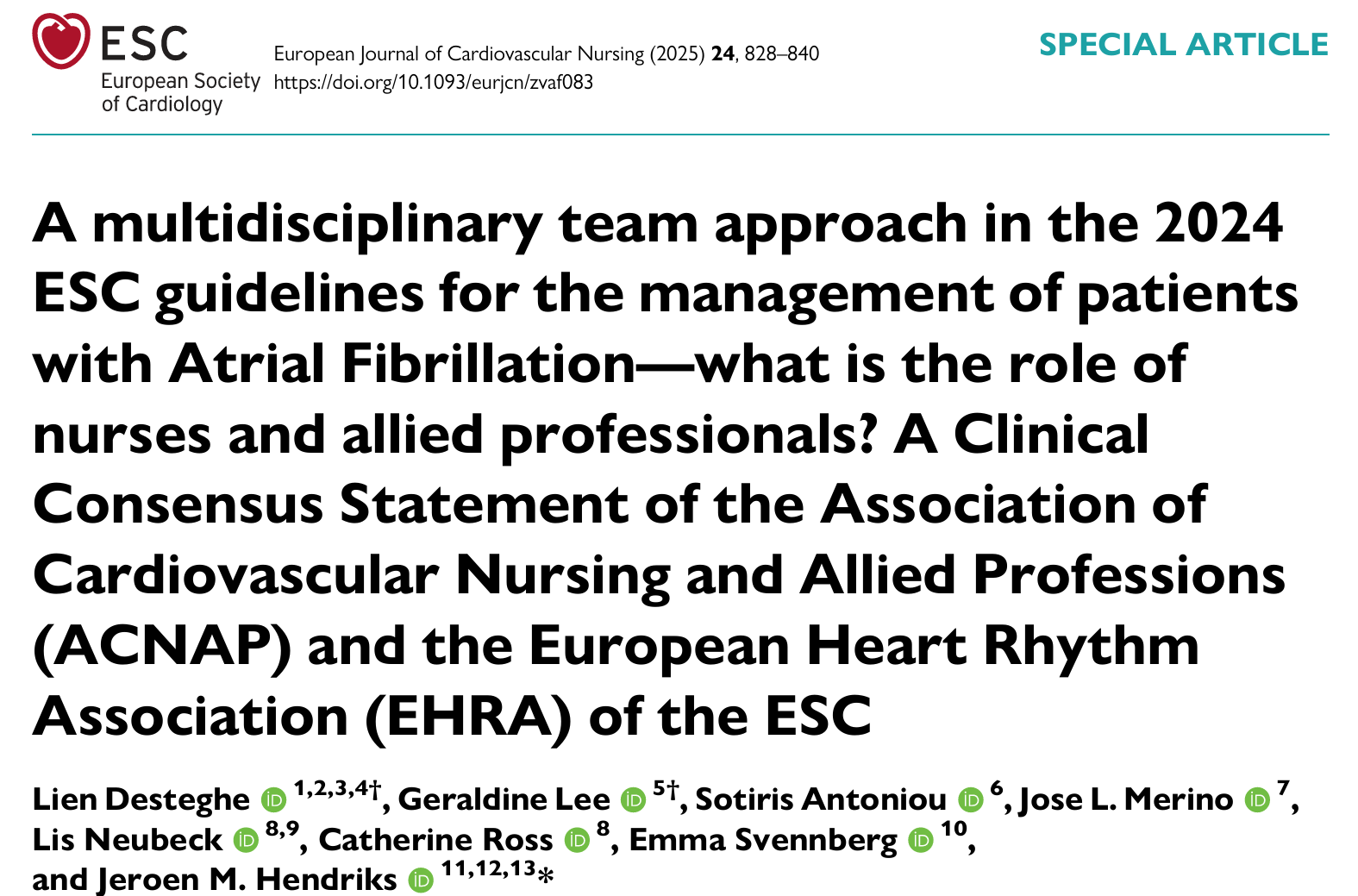

心房颤动(AF)作为临床上最常见的心律失常之一,其管理涉及多个层面的复杂性,包括症状控制、卒中预防、合并症管理以及生活质量的维护。2024年欧洲心脏病学会(ESC)发布的房颤管理指南中,首次明确提出应采用以患者为中心的多学科团队(MDT)协作模式,并强调护士与专职医疗人员(Allied Professionals, APs)在其中的核心作用。这一指南提出了“AF-CARE”整合照护框架,旨在通过系统性、结构化、多专业协作的方式,全面提升房颤患者的治疗结局与生活品质。本文基于ACNAP与EHRA联合发布的临床共识声明,系统阐述了护士与APs在房颤综合管理中的角色、实施路径及面临的挑战与机遇。

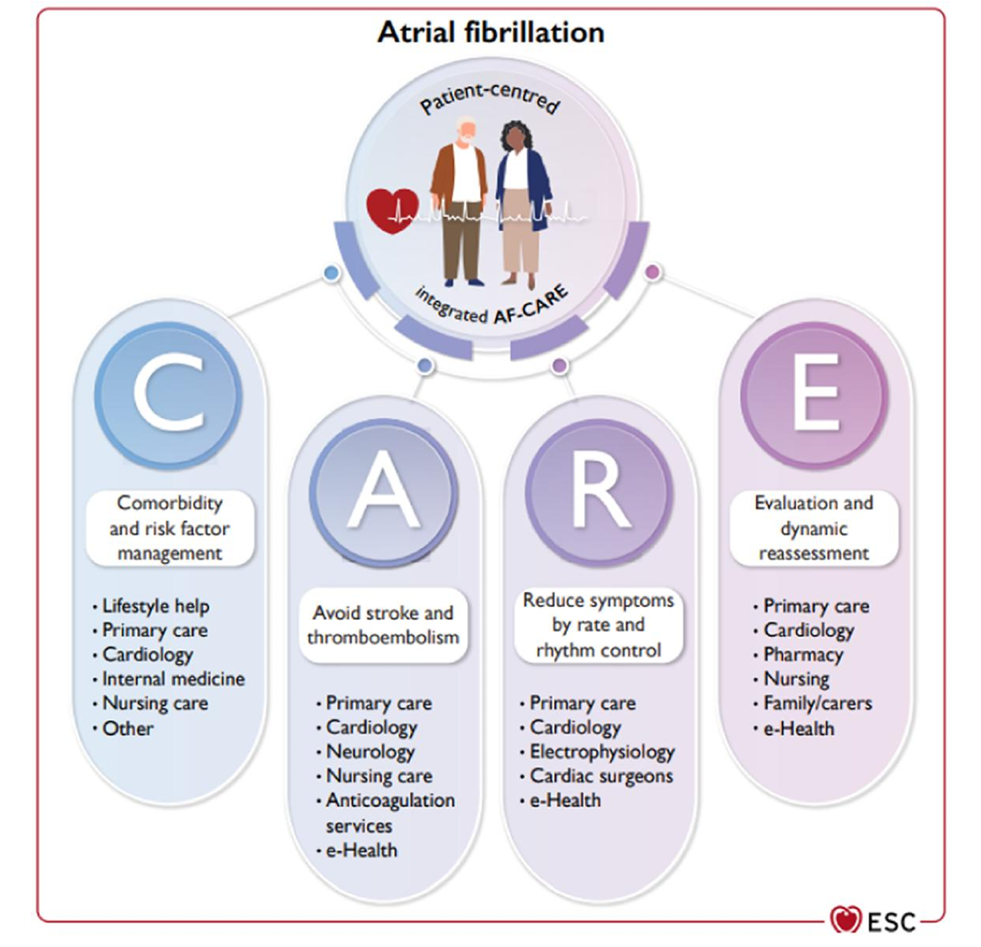

在过去的ESC房颤指南中,多学科协作与专职医疗人员的角色并未得到充分重视。例如,2010年与2012年的指南中未出现“护士”或“专职医疗人员”等相关术语。直至2016年起,相关概念才开始被引入,并在2024年版指南中得到显著强化。当前指南明确指出,房颤管理不应仅限于心律控制与抗凝治疗,还应涵盖合并症管理、生活方式干预、心理支持及持续动态评估等多个维度。为实现这一目标,必须建立包括患者、家属、心脏科医师、全科医生、房颤专病护士、药剂师、心脏生理技师、物理治疗师、营养师、心理学家等在内的多学科团队。

该共识声明采用系统性的文献回顾与专家共识方法,结合多项随机对照试验、观察性研究及现实世界数据,对多学科团队中各类专业人员的职责与协作机制进行梳理与定义。方法上还包括对历年ESC指南内容的文本分析,统计关键词出现频率以反映理念演变;同时通过对欧洲多个医疗中心的实践调研,识别当前整合照护模式中的障碍与推动因素。此外,声明还借鉴了如AF-Clinic、RACE IV、IMPACT-AF等一系列临床试验的实施经验与结果,为临床实践提供证据支持。

图1 2024年欧洲心脏病学会房颤指南中提出的以患者为中心的AF-CARE方法

在具体实施方面,多学科团队应在房颤管理的全过程中发挥协同作用。筛查阶段可由全科医生、药师、足病医师及社区护士等多方参与,利用手持式心电图设备或智能穿戴装置进行早期识别,并由医师最终确诊。诊断评估阶段需由心脏生理技师完成心电图与超声检查,药剂师评估用药安全与相互作用,房颤护士则负责收集病史、评估症状与生活质量,并协助计算卒中与出血风险评分。管理计划的制定强调患者参与共同决策,团队需根据CHA₂DS₂-VASc与HAS-BLED评分动态调整抗凝策略,并结合患者意愿选择节律或频率控制方案。

在治疗依从性方面,药剂师与房颤护士承担重要职责,包括提供药物教育、监测国际标准化比值(INR)、识别药物相互作用及支持患者自我管理。物理治疗师可通过制定个体化运动方案(如医疗瑜伽)帮助患者改善心功能与心理状态;营养师则提供膳食建议以协助体重管理与心血管风险控制;心理学家介入可缓解因疾病带来的焦虑与抑郁情绪。此外,数字健康技术的应用显著增强了团队协作与患者参与的能力。远程监测平台、单导联心电记录设备、抗凝治疗提醒程序及患者教育应用程序等工具,不仅提高了数据收集的效率,也支持了患者的自我管理能力。然而,技术的普及仍面临数字鸿沟、老年人使用障碍及数据隐私等问题,需辅以电话随访或面对面访视等传统方式作为补充。

图2 多学科团队在房颤患者护理中的参与情况(示例)

结果表明,实施多学科整合照护模式可显著改善房颤患者的临床结局。例如,荷兰的AF-Clinic研究发现,与常规护理相比,护士主导的整合照护模式使心血管住院或死亡复合终点风险降低37%,全因死亡率下降56%。RACE IV试验进一步显示,在具有整合照护经验的中心中,该模式仍能显著降低复合终点事件发生率。IMPACT-AF研究表明,通过患者与医护人员教育干预,抗凝治疗使用率可从68%提升至80%。此外,针对阻塞性睡眠呼吸暂停(OSA)等合并症的多学科管理也显示出较高的检出率与患者满意度。这些结果一致表明,多学科协作不仅提高了治疗依从性与指南落实率,还在降低再住院率、卒中发生率和死亡率方面具有积极作用。

尽管多学科团队模式具有显著优势,其在实践中仍面临多项挑战。欧洲一项针对339名医护人员的调查显示,指南依从性不佳的主要原因包括缺乏整合照护模型、人力资源不足、时间限制及患者自身因素。此外,不同国家、地区与医疗机构之间在团队结构、专业配置与资源分配方面存在较大差异,导致护理质量参差不齐。为此,ESC通过推出心血管护理核心课程、组织专业培训项目、建立专家中心网络及开发数字决策支持工具等措施,努力推动多学科协作模式的标准化与普及化。未来的发展方向应包括更多基于真实世界的研究,重点评估整合照护对患者报告结局(PROMs)与体验(PREMs)的影响,同时加强成本效益分析,推动政策支持与资源优化。

总之,2024年ESC房颤管理指南通过引入AF-CARE框架,明确提出应建立以患者为中心、多专业协作的整合照护模式。护士与专职医疗人员在其中扮演关键角色,涵盖筛查、诊断、治疗、教育及长期管理等各个环节。通过优化团队协作、强化患者教育、引入数字技术及完善医疗结构,可实现更高效、更人性化的房颤管理,最终改善患者预后与生活质量。未来需进一步推动跨学科培训、标准化路径建设与政策支持,以实现该模式在更广泛医疗环境中的落地与推广。

原始出处:

Desteghe L, Lee G, Antoniou S, Merino JL, Neubeck L, Ross C, Svennberg E, Hendriks JM. A multidisciplinary team approach in the 2024 ESC guidelines for the management of patients with Atrial Fibrillation—what is the role of nurses and allied professionals? A Clinical Consensus Statement of the Association of Cardiovascular Nursing and Allied Professions (ACNAP) and the European Heart Rhythm Association (EHRA) of the ESC. European Journal of Cardiovascular Nursing. 2025;24(8):828-840.

本文相关学术信息由梅斯医学提供,基于自主研发的人工智能学术机器人完成翻译后邀请临床医师进行再次校对。如有内容上的不准确请留言给我们。

- 搜索

-

- 1000℃李寰:先心病肺动脉高压能根治吗?

- 1000℃除了吃药,骨质疏松还能如何治疗?

- 1000℃抱孩子谁不会呢?保护脊柱的抱孩子姿势了解一下

- 1000℃妇科检查有哪些项目?

- 1000℃妇科检查前应做哪些准备?

- 1000℃女性莫名烦躁—不好惹的黄体期

- 1000℃会影响患者智力的癫痫病

- 1000℃治女性盆腔炎的费用是多少?

- 标签列表

-

- 星座 (702)

- 孩子 (526)

- 恋爱 (505)

- 婴儿车 (390)

- 宝宝 (328)

- 狮子座 (313)

- 金牛座 (313)

- 摩羯座 (302)

- 白羊座 (301)

- 天蝎座 (294)

- 巨蟹座 (289)

- 双子座 (289)

- 处女座 (285)

- 天秤座 (276)

- 双鱼座 (268)

- 婴儿 (265)

- 水瓶座 (260)

- 射手座 (239)

- 不完美妈妈 (173)

- 跳槽那些事儿 (168)

- baby (140)

- 女婴 (132)

- 生肖 (129)

- 女儿 (129)

- 民警 (127)

- 狮子 (105)

- NBA (101)

- 家长 (97)

- 怀孕 (95)

- 儿童 (93)

- 交警 (89)

- 孕妇 (77)

- 儿子 (75)

- Angelababy (74)

- 父母 (74)

- 幼儿园 (73)

- 医院 (69)

- 童车 (66)

- 女子 (60)

- 郑州 (58)