首页 > 医疗资讯/ 正文

心肌梗死作为全球心血管疾病死亡的首要原因,每年导致约900万例死亡。尽管现代医学在再灌注治疗和危险因素控制方面取得进展,但仍有约30%患者出现心力衰竭等远期并发症。近年来,染色体外环状DNA (eccDNA)因其独特的结构和功能被熟知,这些直径200-800nm的双链闭环分子通过非经典切除机制从染色体脱落,具有高拷贝数、组织特异性和动态可塑性等特征。在肿瘤领域,eccDNA已被证实可驱动癌基因扩增,在神经退行性疾病中则发现其携带致病基因片段,但eccDNA在心肌梗死中的作用尚未被报道。

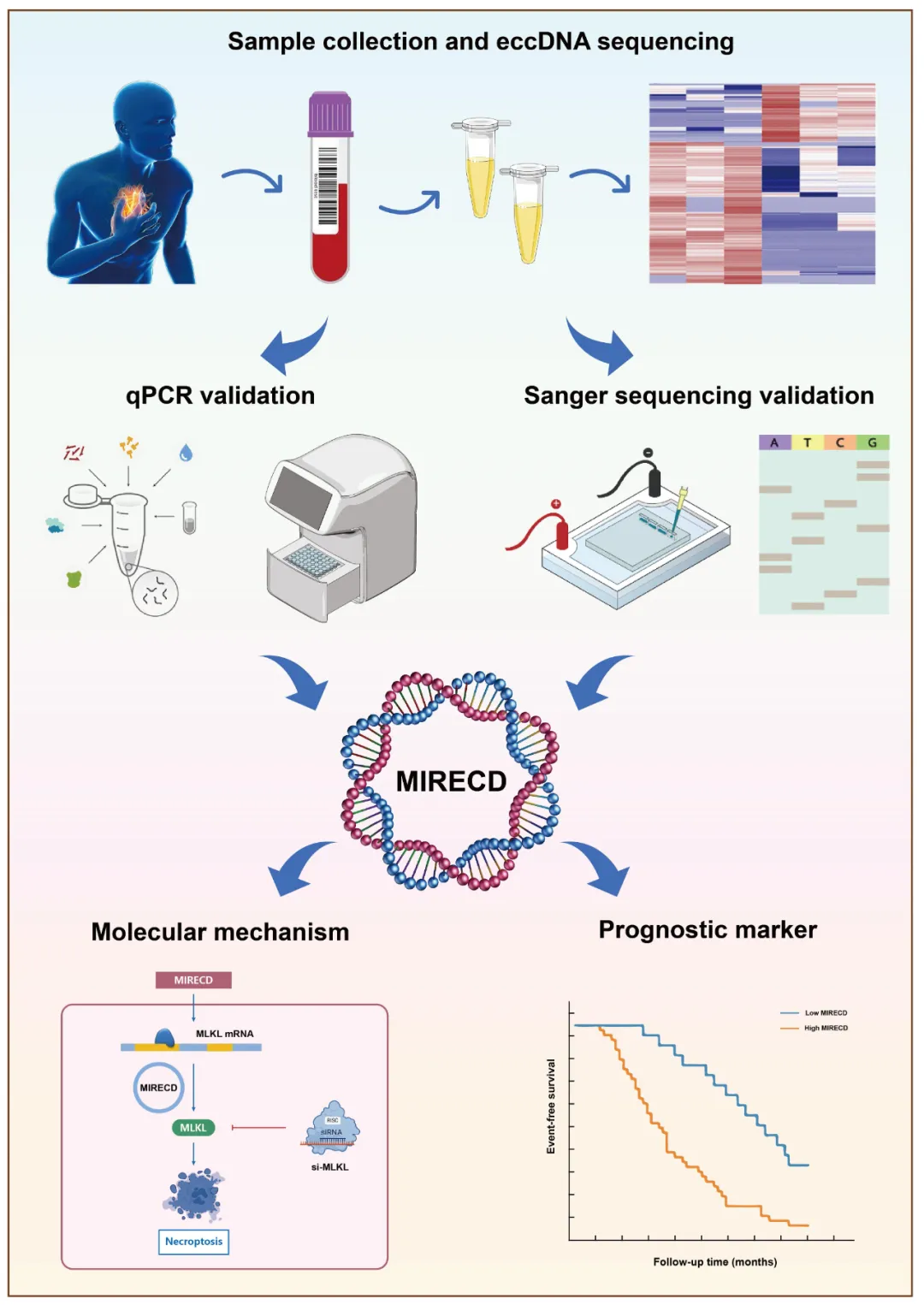

2025年8月8日,南京医科大学第二附属医院周祥教授团队在Research杂志上发表了题为“Extrachromosomal Circular DNA MIRECD Enhances Necroptosis and Predicts Prognosis of Myocardial Infarction”的研究论文。该团队首次发现并命名心肌梗死相关环状DNA分子(MIRECD),该eccDNA不仅能调控混合谱系激酶结构域样蛋白(MLKL)诱导心肌细胞坏死性凋亡,还能作为生物标志物预测心肌梗死患者的预后,从而为心血管疾病的精准化治疗指明了方向。

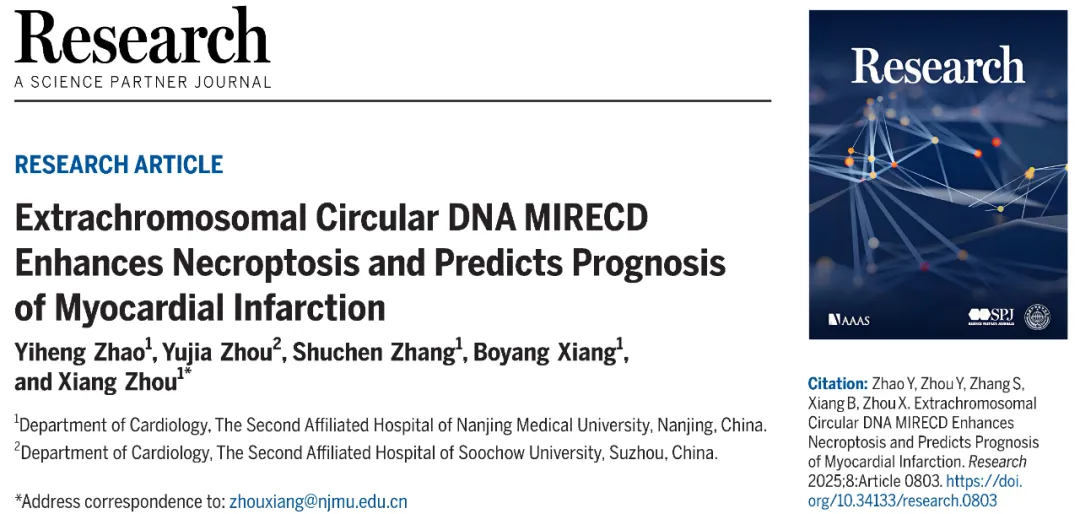

该团队利用Circle-Seq技术表征了健康人和心肌梗死患者血浆中的eccDNA表达谱,共检测到8283个eccDNA,其中3993个为患者特有。差异分析发现1424个异常表达的eccDNA中,1109个在患者血浆中上调,主要富集于细胞黏附、紧密连接和炎症反应等通路。通过严格的筛选标准,选定了5个可能与心脏发育和功能密切相关的候选eccDNA进行后续研究。

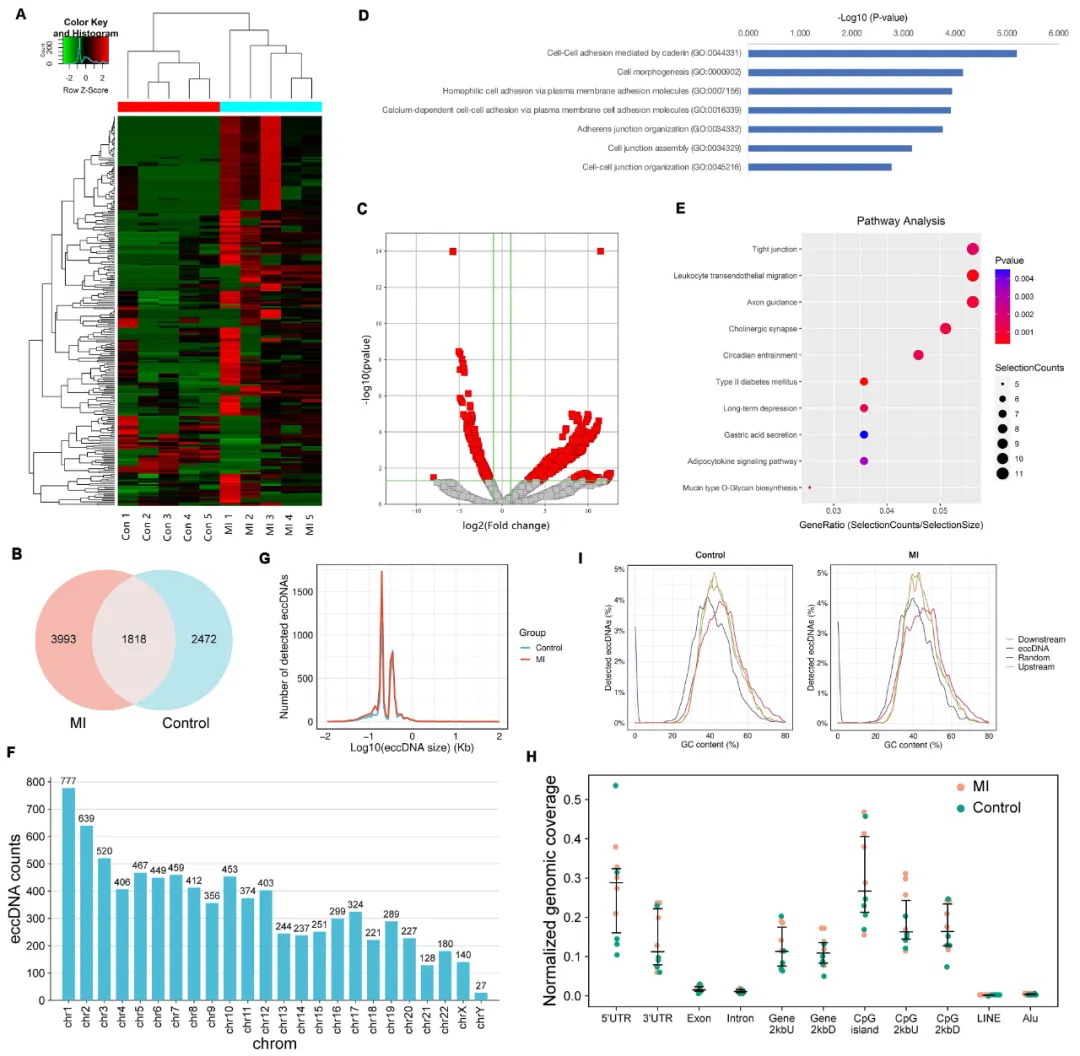

经过多轮筛选与验证,最终确定一个来源于6号染色体的eccDNA (chr6: 4774194-4774429)在心肌梗死患者血浆中显著高表达,并命名为MIRECD。Sanger测序确认其具有完整的环状结构,同时表明该eccDNA的环化位点序列为CATAATAGCCTTAC。在扩大的验证队列中,通过qPCR进一步证实MIRECD在心肌梗死患者血浆中的表达水平显著升高。

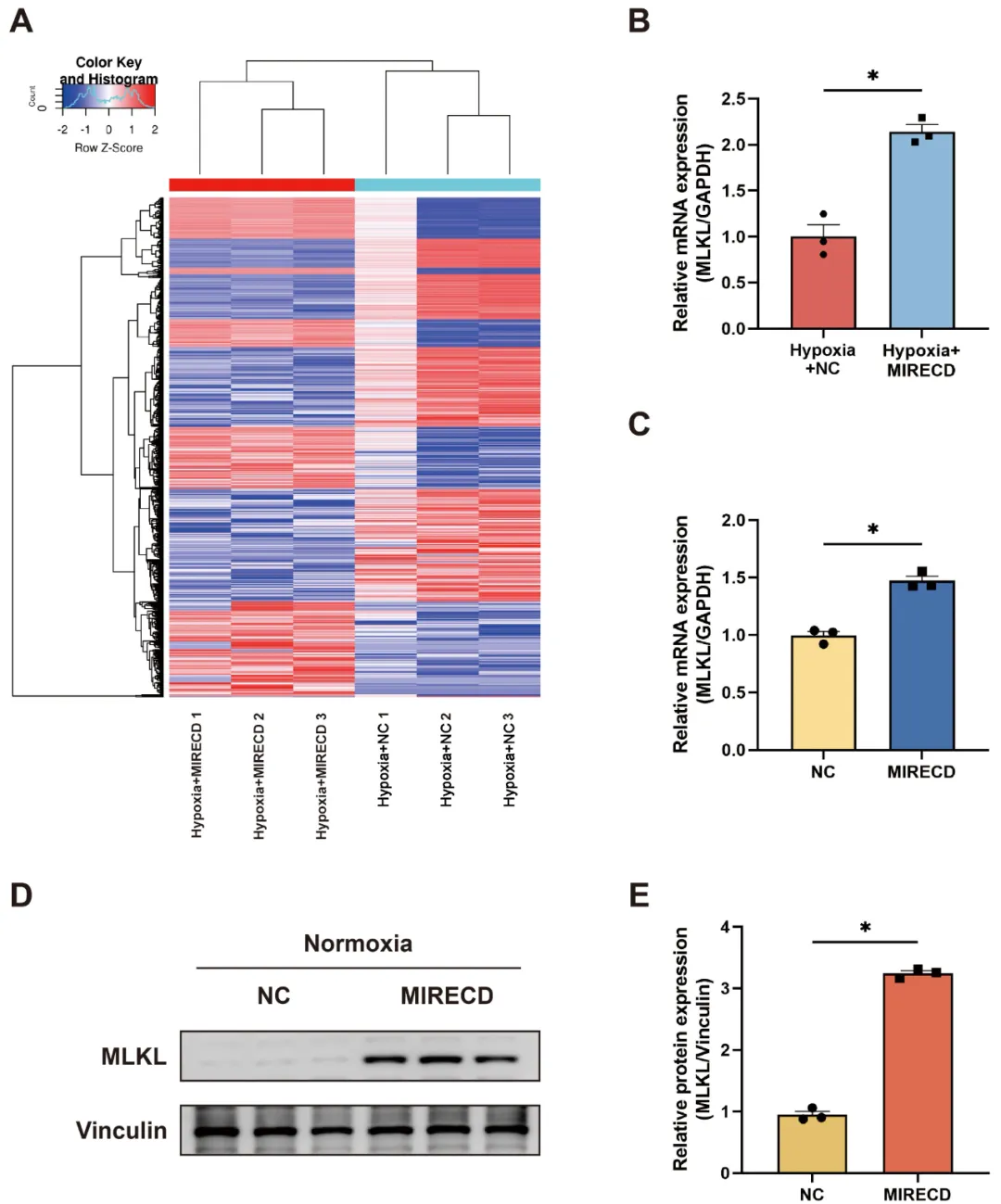

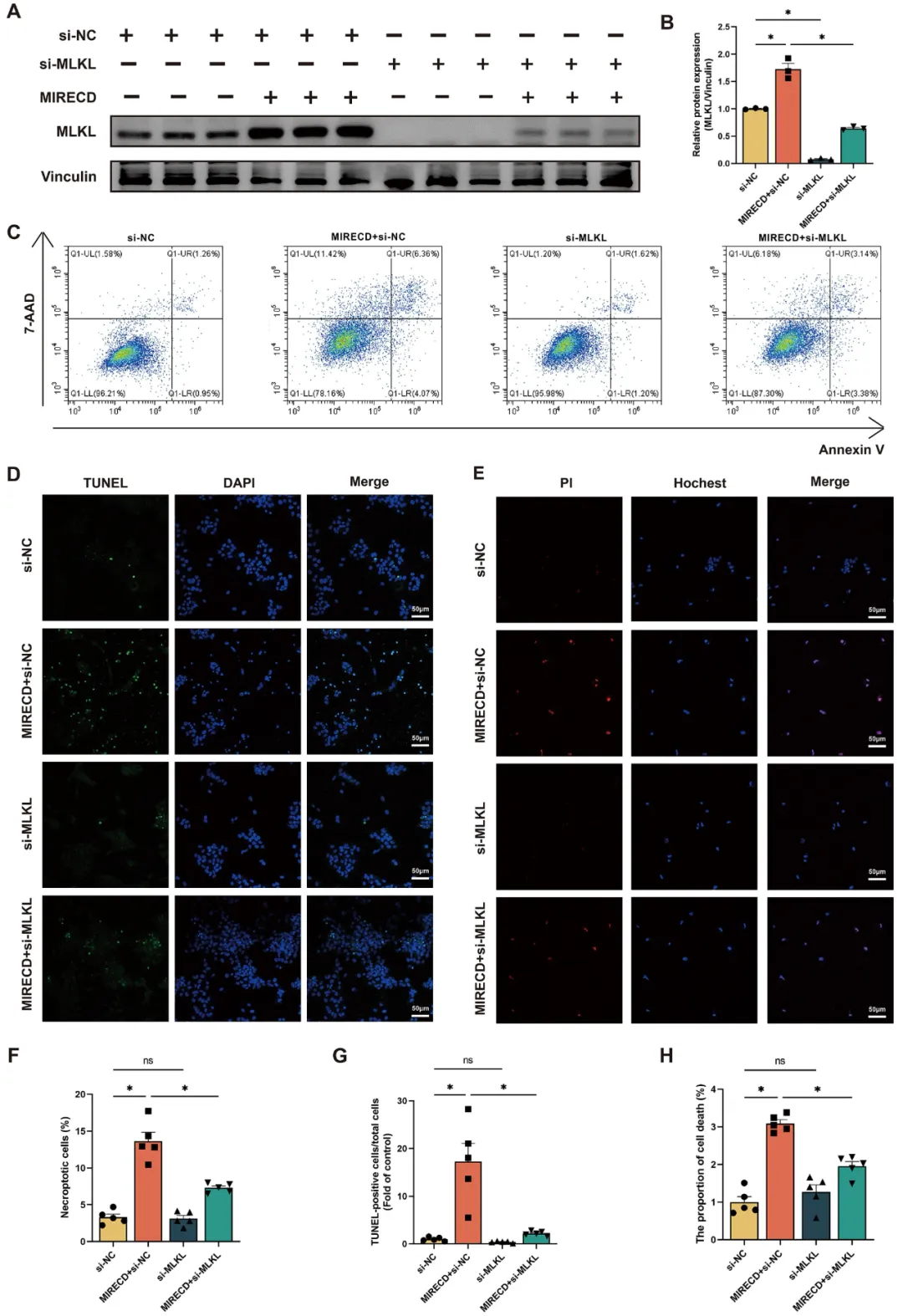

为了探讨MIRECD的生物学功能及分子机制,研究人员将MIRECD转染至人心肌细胞系AC16细胞,并在缺氧条件下进行RNA测序分析。结果显示,MIRECD可显著上调坏死性凋亡关键分子MLKL的表达,在缺氧与常氧条件下均可观察到同样趋势,表明这种调控作用独立于缺氧应激。MLKL作为程序性坏死的关键执行蛋白,其表达上调提示MIRECD可能通过激活坏死性凋亡参与心肌损伤。

功能实验进一步证实,MIRECD对心肌细胞的坏死性凋亡具有调控作用。将MIRECD转染至心肌细胞后,显著增加细胞的坏死性凋亡,而敲低MLKL使该效应被部分逆转。这一结果在TUNEL染色和Hoechst-PI双染实验中得到验证,表明MIRECD通过激活MLKL信号通路促进坏死性凋亡,加重心肌细胞损伤。

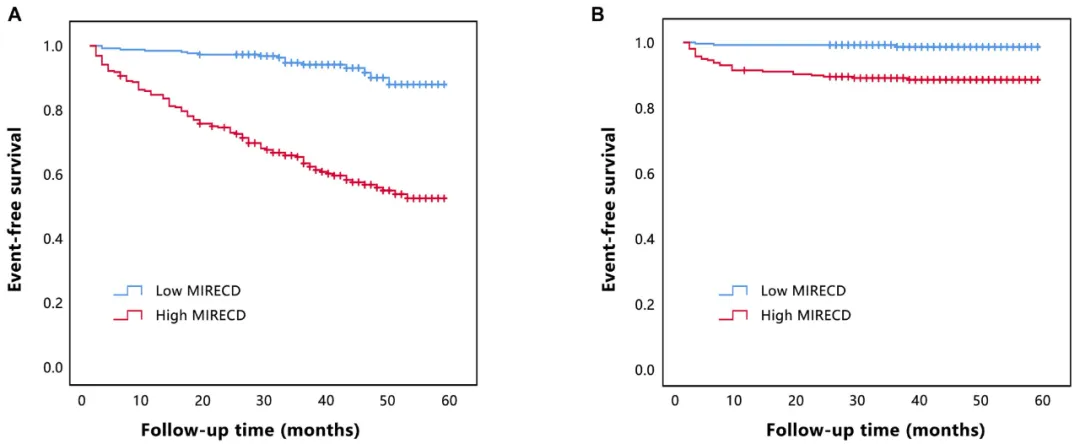

该团队通过前瞻性队列研究评估了MIRECD的预后价值,共纳入515例急性心肌梗死患者,平均随访36个月。Kaplan-Meier生存分析、Cox回归分析等多种方法显示,MIRECD是主要不良心血管事件(MACEs)的独立预测因子,MIRECD高表达组的MACEs发生率和心血管死亡率均显著高于低表达组,将MIRECD加入传统风险模型后,多项模型性能评估指标显著提高(包括Harrell’s C指数、NRI和IDI),表明MIRECD能够显著改善心肌梗死患者的风险预测能力。

综上所述,该研究首次发现一类新型环状DNA分子MIRECD,揭示其通过调控坏死性凋亡加重心肌损伤的分子机制,MIRECD作为生物标志物能够独立预测心肌梗死患者的预后,这一发现不仅扩展了心血管疾病分子病理学的研究领域,也为基于eccDNA诊疗策略的开发提供了理论依据。

原文链接:

https://spj.science.org/doi/10.34133/research.0803

猜你喜欢

- 搜索

-

- 1000℃李寰:先心病肺动脉高压能根治吗?

- 1000℃除了吃药,骨质疏松还能如何治疗?

- 1000℃抱孩子谁不会呢?保护脊柱的抱孩子姿势了解一下

- 1000℃妇科检查有哪些项目?

- 1000℃妇科检查前应做哪些准备?

- 1000℃女性莫名烦躁—不好惹的黄体期

- 1000℃会影响患者智力的癫痫病

- 1000℃治女性盆腔炎的费用是多少?

- 标签列表

-

- 星座 (702)

- 孩子 (526)

- 恋爱 (505)

- 婴儿车 (390)

- 宝宝 (328)

- 狮子座 (313)

- 金牛座 (313)

- 摩羯座 (302)

- 白羊座 (301)

- 天蝎座 (294)

- 巨蟹座 (289)

- 双子座 (289)

- 处女座 (285)

- 天秤座 (276)

- 双鱼座 (268)

- 婴儿 (265)

- 水瓶座 (260)

- 射手座 (239)

- 不完美妈妈 (173)

- 跳槽那些事儿 (168)

- baby (140)

- 女婴 (132)

- 生肖 (129)

- 女儿 (129)

- 民警 (127)

- 狮子 (105)

- NBA (101)

- 家长 (97)

- 怀孕 (95)

- 儿童 (93)

- 交警 (89)

- 孕妇 (77)

- 儿子 (75)

- Angelababy (74)

- 父母 (74)

- 幼儿园 (73)

- 医院 (69)

- 童车 (66)

- 女子 (60)

- 郑州 (58)