首页 > 医疗资讯/ 正文

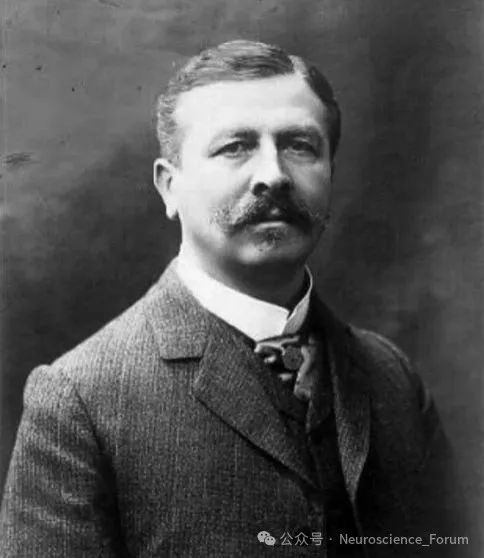

论坛导读:巴宾斯基征(Babinski Sign)作为经典的病理反射之一,是神经科体格检查中最具标志性的体征之一。该体征由法国神经学家Joseph Babinski于1896年首次描述,其特征性表现为大拇趾背屈,其余四趾呈扇形展开(开扇征),是锥体束(皮质脊髓束)损害的特征性表现。在临床实践中,自发性巴宾斯基征的出现无需外界刺激即可观察到,为临床医生提供了早期识别上运动神经元损害的重要窗口。

病理机制与神经解剖学基础

巴宾斯基征的病理本质是伸性跖反射,其产生与锥体束损伤后中枢抑制解除密切相关。在生理状态下,足底刺激引发的正常跖反射表现为足趾向跖面屈曲(屈曲反射),这一过程受到皮质脊髓束的抑制性调控。当锥体束(即从大脑皮层运动区经过内囊、脑干至脊髓前角细胞的上运动神经元通路)在任何部位受到损害时,这种抑制作用减弱或消失,从而导致原始的伸肌反射释放。

自发性巴宾斯基征的出现反映了脊髓α运动神经元兴奋性增高的状态。这种兴奋性改变源于失去上位神经元的抑制性调控,导致支配拇趾伸肌(趾长伸肌)的神经元异常激活。神经解剖学研究表明,该反射的传入通路由骶1~2神经根支配,通过胫神经传导,其反射弧的完整性是阳性征出现的基础。

值得注意的是,2岁以内婴幼儿因锥体束髓鞘化尚未完成,可出现生理性巴宾斯基征阳性,这属于正常发育现象而非病理状态。超过此年龄的自发性阳性征则具有明确的病理意义,提示神经系统的器质性损害。

临床检测方法与评估

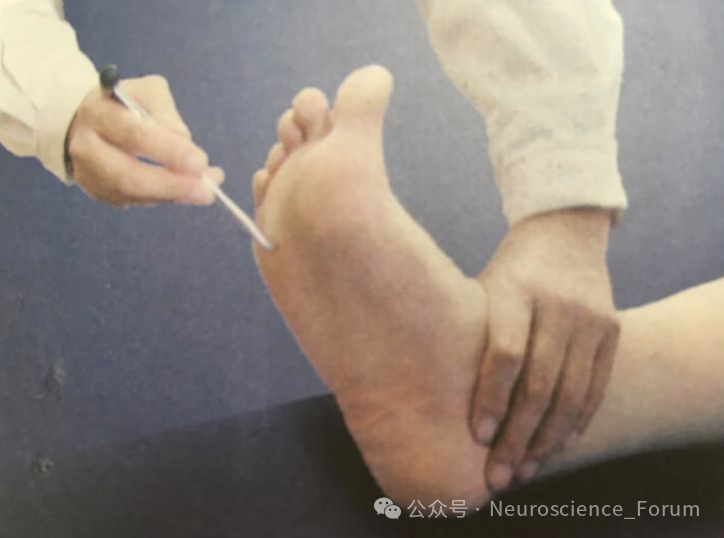

传统巴宾斯基征检查要求患者仰卧位,下肢伸直,检查者一手固定患者踝部,另一手用钝器(如叩诊锤柄端或专用划棒)沿足底外侧缘由后向前轻划,至小趾根部后转向内侧。阳性反应表现为自发性或诱发的拇趾背屈,常伴其余四趾扇形展开及下肢其他屈肌协同运动。在自发性巴宾斯基征中,这一表现可在无外界刺激情况下自发出现,或在轻微刺激(如被褥摩擦)时诱发,更具临床警示意义。

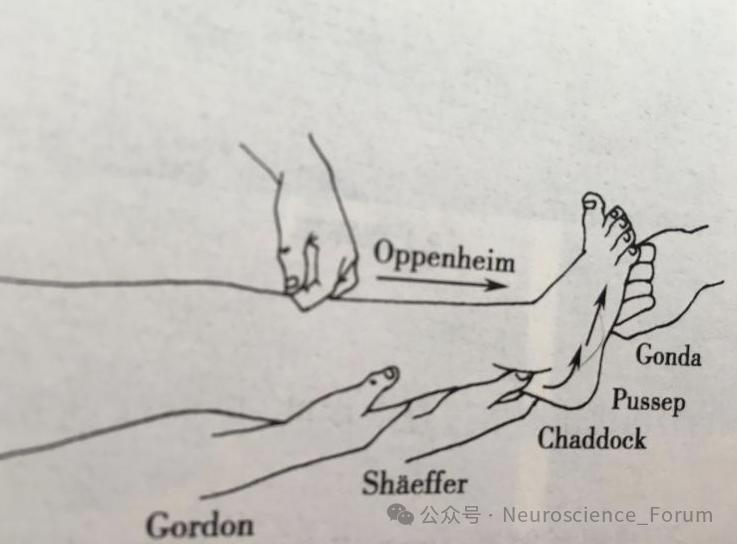

检查注意事项包括①假阳性防范:深度麻醉、熟睡状态、癫痫大发作后及昏迷患者可能出现一过性假阳性。为避免误判,检查应在患者清醒放松状态下进行,力度适中,避免疼痛刺激引发退缩反应。②假阴性防范:严重肌张力增高、下肢屈曲挛缩或周围神经病变可能掩盖阳性体征。此时应尝试调整体位或采用其他锥体束征检查法(如Chaddock征、Oppenheim征)进行交叉验证。

临床检查锥体束征的一致性研究表明,巴宾斯基征在不同检查者间的可靠性最高(Kappa值=0.775),显著优于其他病理反射。其一致性受病变范围和肌力影响:在完全性前循环梗死及肌力≤4级的患者中,Kappa值更高。这种较高的一致性使其成为床旁神经系统评估中可信度最高的体征之一。

在不同神经系统疾病中的应用价值

①脑血管疾病:在急性脑卒中患者中,自发性巴宾斯基征阳性率高达60%以上,是皮质脊髓束受损的早期敏感标志。前循环梗死(尤其累及运动皮质或内囊后肢)患者阳性率显著高于后循环梗死。研究表明,在完全性前循环梗死患者中,巴宾斯基征的阳性预测值可达89.7%,且常早于肢体偏瘫出现。这种早期表现对超急性期溶栓决策具有重要参考价值。

值得注意的是,巴宾斯基征在腔隙性脑梗死中的阳性率较低(约35%),这与小病灶未累及主要运动传导束有关。双侧自发性巴宾斯基征则提示双侧皮质脊髓束受累,常见于大脑前动脉分水岭梗死或多发脑梗死患者,预后较差。

②脊髓病变:在脊髓型颈椎病(CSM)研究中,巴宾斯基征是最敏感的病理反射,灵敏度达75%,显著高于踝阵挛(21.6%)等其他体征。其出现与脊髓信号异常密切相关(OR=6.964,95%CI:1.557-31.156),但有趣的是,阳性体征与术前JOA评分、术后改善率无显著相关性。这意味着即使缺乏病理反射,只要存在明确脊髓压迫及神经功能障碍,手术治疗仍可获得70%以上的改善率。

脊髓横贯性损伤患者常表现为双侧自发性巴宾斯基征阳性,是脊髓休克期过后上运动神经元损伤的确凿证据。在急性脊髓炎、多发性硬化等炎性脊髓病变中,该体征的出现常早于括约肌功能障碍,提示需尽早干预。

③其他神经系统疾病:重度颅脑损伤患者出现自发性巴宾斯基征提示原发性脑干损伤或弥漫性轴索损伤,预后不良。颅内感染脑炎或脑膜炎患者出现该体征表明炎症累及运动传导束,单纯疱疹病毒性脑炎患者若出现双侧阳性征,常提示额叶广泛受累。肌萎缩侧索硬化症(ALS)患者早期即可出现不对称的自发性巴宾斯基征,是上运动神经元受累的敏感标志,早于肌束震颤出现。在代谢性脑病肝性脑病、尿毒症脑病患者出现双侧阳性征提示代谢毒素累积导致锥体束功能抑制,是可逆性神经功能损害的表现。

临床价值与局限性

自发性巴宾斯基征的核心临床价值在于其高度特异性(>80%)。作为锥体束损害的可靠标志,其特异性显著优于MRI上的非特异性白质高信号等影像学表现。在鉴别器质性瘫痪与癔症性瘫痪时,阳性结果具有确诊价值。此外,该体征在床旁评估中的即时性和可重复性使其成为神经急症快速评估不可或缺的工具。

然而,其灵敏度局限不容忽视。脊髓型颈椎病研究表明,即使存在明确脊髓压迫,巴宾斯基征灵敏度仅75%,踝阵挛更低至21.6%。这意味着约25%的锥体束损害患者可能漏诊,故不能单凭阴性结果排除病变。

预后评估价值

传统观点认为病理性反射阳性提示预后不良。但脊髓型颈椎病研究发现阳性组与阴性组术后改善率无显著差异(均>70%)。这表明病理性体征并非预后决定性因素,只要存在明确手术指征,无论病理反射是否阳性均应积极干预。

在脑卒中康复中,自发性巴宾斯基征持续存在超过3个月提示运动功能恢复不良。研究显示,阳性组患者6个月后独立步行能力获得率显著低于阴性组(35% vs 72%)。

综合管理策略

体征导向的精准检查中发现自发性巴宾斯基征后,推荐采用阶梯式检查策略:①神经影像学优先:急诊首选头颅CT排除急性出血,随后行脑/脊髓MRI(包括DWI、DTI序列)评估锥体束完整性。②电生理评估:运动诱发电位(MEP)与经颅磁刺激(TMS)定量评估锥体束传导功能。③实验室检查:针对疑似代谢性或感染性病因,检测电解质、肝肾功能、自身免疫抗体及脑脊液。

特殊人群管理要点

儿童患者2岁以上出现自发性巴宾斯基征需高度警惕脑瘫、遗传性痉挛性截瘫等。1岁内神经运动检查中,该征是脑瘫早期诊断的关键项目。在代谢紊乱患者如Bartter综合征患儿存在低钾血症时可能出现一过性病理反射,需在纠正电解质紊乱后重新评估。围手术期患者脊柱手术后新出现或持续存在的阳性征提示需复查影像,排除血肿压迫或植入物移位。

结论与未来展望

自发性巴宾斯基征作为跨越世纪的神经科体征,在现代医学中仍具不可替代的价值。其核心优势在于高度特异性、即时性及检查者间良好一致性,使其成为诊断锥体束损害的“金标准”体征。尤其在脑血管病、脊髓压迫症及神经系统变性病的早期识别中,具有影像学无法比拟的时效性优势。

然而,该体征也存在明显局限:灵敏度不足使其无法作为筛查工具;与预后相关性弱降低了其治疗指导价值;假阳性/阴性问题仍需关注。未来研究应聚焦于:①开发标准化电子检测设备,量化趾背屈角度与力度;②探索体征出现与锥体束微结构损伤(DTI参数变化)的定量关系;③结合人工智能开发多体征融合诊断模型,提升对亚临床病变的敏感性。

在精准医疗时代,自发性巴宾斯基征的价值不应被弱化,而应作为神经功能整体评估网络的重要节点,与影像学、电生理学及分子诊断技术深度融合,共同构建神经系统疾病早期预警与干预体系。正如一位神经学家所言:“在闪烁的MRI图像中,我们仍需回归患者的足底——那里蕴藏着神经系统最真实的诉说。”

- 搜索

-

- 1000℃李寰:先心病肺动脉高压能根治吗?

- 1000℃除了吃药,骨质疏松还能如何治疗?

- 1000℃抱孩子谁不会呢?保护脊柱的抱孩子姿势了解一下

- 1000℃妇科检查有哪些项目?

- 1000℃妇科检查前应做哪些准备?

- 1000℃女性莫名烦躁—不好惹的黄体期

- 1000℃会影响患者智力的癫痫病

- 1000℃治女性盆腔炎的费用是多少?

- 标签列表

-

- 星座 (702)

- 孩子 (526)

- 恋爱 (505)

- 婴儿车 (390)

- 宝宝 (328)

- 狮子座 (313)

- 金牛座 (313)

- 摩羯座 (302)

- 白羊座 (301)

- 天蝎座 (294)

- 巨蟹座 (289)

- 双子座 (289)

- 处女座 (285)

- 天秤座 (276)

- 双鱼座 (268)

- 婴儿 (265)

- 水瓶座 (260)

- 射手座 (239)

- 不完美妈妈 (173)

- 跳槽那些事儿 (168)

- baby (140)

- 女婴 (132)

- 生肖 (129)

- 女儿 (129)

- 民警 (127)

- 狮子 (105)

- NBA (101)

- 家长 (97)

- 怀孕 (95)

- 儿童 (93)

- 交警 (89)

- 孕妇 (77)

- 儿子 (75)

- Angelababy (74)

- 父母 (74)

- 幼儿园 (73)

- 医院 (69)

- 童车 (66)

- 女子 (60)

- 郑州 (58)