首页 > 医疗资讯/ 正文

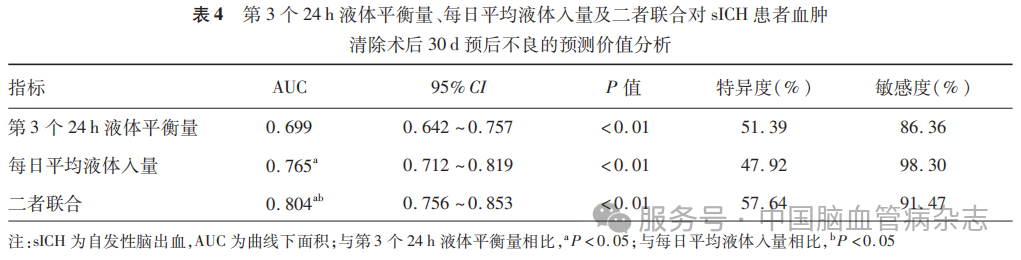

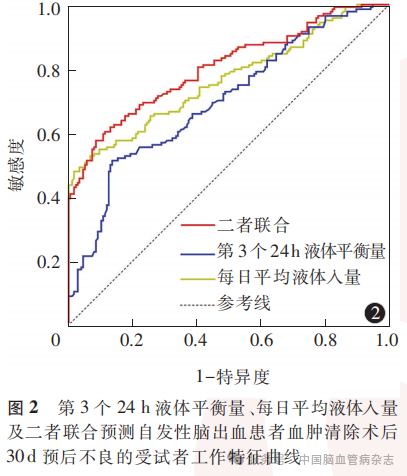

摘要:目的探讨早期液体平衡量联合每日平均液体入量对自发性脑出血(sICH)行血肿清除术患者预后的预测价值。方法回顾性连续纳入2023年1月至2025年1月于华北理工大学附属医院神经外科重症监护病房治疗的sICH血肿清除术患者。收集患者基线及临床资料,包括性别、年龄、入院生命体征(体温、呼吸、心率、收缩压和舒张压)、既往史(高血压病、糖尿病、冠心病)、入院格拉斯哥昏迷评量表(GCS)评分、入院实验室检查指标(白细胞计数、红细胞计数、血小板计数、尿细菌、尿酮体、尿酸碱度、同型半胱氨酸)、出血部位、出血量、发病至手术时间和血肿清除率[血肿清除率(%)=(术前血肿量-术后血肿量)/术前血肿量×100%]。评估并收集患者术后早期(第1、2、3、4、5、6、7个24h)的液体入量、出量、平衡量以及每日平均液体入量和累积液体平衡量。液体入量为静脉输入液体(晶体液体、高渗液体、胶体液体、血液制品和肠外营养液)、肠内营养(鼻饲营养液、水)和肾脏替代治疗液体的总和;液体出量为尿液、呕吐物、引流液和透析损失的液体总和;液体平衡量为液体入量与出量的差值;每日平均液体入量为患者术后7个24h液体入量的平均值;累积液体平衡量为患者术后7个24h的液体平衡量之和。术后30d评估患者的预后情况,出院患者进行门诊或电话随访,未出院患者由神经外科医师进行院内评估。以术后30d改良Rankin量表(mRS)评估患者预后,mRS评分0~3分为预后良好,mRS评分4~6分为预后不良,根据mRS评分将所有患者分为预后良好组和预后不良组。将单因素分析中P<0.05且不存在多重共线性(以容忍度<0.1,方差膨胀因子>10为存在多重共线性)的变量纳入多因素Logistic回归分析,探讨影响sICH患者血肿清除术后30d预后不良的影响因素。通过受试者工作特征(ROC)曲线分析相关因素对sICH患者血肿清除术后30d预后不良的预测价值。结果共纳入320例sICH行血肿清除术患者,男192例,女128例,年龄20~91岁,中位年龄62(53,68)岁,其中预后良好组144例,预后不良组176例。(1)预后不良组出血量、同型半胱氨酸水平、第3、5、6、7个24h液体入量和液体平衡量、每日平均液体入量及累积液体平衡量均高于预后良好组(均P<0.05);预后良好组血肿清除率、入院GCS评分及幕上出血患者比例均高于预后不良组(均P<0.05);两组患者尿酮体情况差异有统计学意义(P=0.005);余基线及临床资料的组间差异均无统计学意义(均P>0.05)。(2)预后不良组患者术后7个24h液体平衡量呈上升-下降-上升趋势,预后良好组呈上升-下降趋势,两组均在第3个24h达到峰值。(3)多因素Logistic回归分析结果显示,第3个24h液体平衡量(OR= 2.013,95%CI:1.386~2.922,P<0.01)和每日平均液体入量(OR=3.583,95% CI:1.793~7.161,P<0.01)为sICH患者血肿清除术后30d预后不良的独立影响因素;ROC曲线分析显示,第3个24h液体平衡量、每日平均液体入量预测sICH患者血肿清除术后30d预后不良的曲线下面积(AUC)分别为0.699(95%CI:0.642 ~ 0.757)、0.765(95%CI:0.712~0.819),第3个24h液体平衡量联合每日平均液体入量预测sICH患者血肿清除术后30d预后不良的AUC为0.804(95%CI:0.756 ~ 0.853),其预测效能优于两项指标单独预测(均P<0.05)。结论术后第3个24h的液体平衡量联合术后7个24h的每日平均液体入量对sICH患者血肿清除术后30d预后不良具有一定的预测价值。本研究结果尚需多中心、大规模、前瞻性研究验证。

自发性脑出血(spontaneous intracerebral hemorrhage,sICH)是卒中最严重的类型之一,具有致死率、致残率高的特点,发病30d内病死率达52%。sICH血肿清除术后患者液体出入量管理是临床工作中的一项重要监测内容。研究表明,sICH患者血肿清除术后1周内液体波动较大,且早期液体正平衡(液体入量大于液体出量)可能导致患者预后不良。目前sICH患者血肿清除术后液体波动趋势及液体平衡指标与预后关系的研究相对缺乏。本研究拟分析sICH患者血肿清除术后液体波动趋势,并探讨早期液体平衡相关指标对该类患者预后的预测效能,以期为临床评估sICH行血肿清除术患者预后提供参考。

1 对象与方法

1.1 对象

回顾性连续纳入2023年1月至2025年1月于华北理工大学附属医院神经外科重症监护病房治疗的sICH行血肿清除术患者。本研究方案经华北理工大学医学伦理委员会审核批准(伦理审批号:2024231)。所有患者或家属签署了诊疗知情同意书。

纳入标准:(1)年龄≥18岁;(2)符合sICH诊断标准;(3)发病6h内完成头部CT检查;(4)血肿清除术中置入脑室内颅内压监护仪传感器探头。

排除标准:(1)合并急性心力衰竭;(2)合并恶性肿瘤;(3)慢性肾功能衰竭规律透析;(4)行气管切开;(5)临床病历资料不完整。

1.2 资料收集

收集患者基线及临床资料,包括性别、年龄、入院生命体征(体温、呼吸、心率、收缩压和舒张压)、既往史(高血压病、糖尿病、冠心病)、入院格拉斯哥昏迷评量表(GCS)评分、入院实验室检查指标[白细胞计数、红细胞计数、血小板计数、尿细菌、尿酮体(阴性、弱阳性、阳性、强阳性)、尿酸碱度、同型半胱氨酸]、出血部位(幕上、幕下)、出血量、发病至手术时间和血肿清除率[血肿清除率(%)=(术前血肿量-术后血肿量)/术前血肿量×100%]。

1.3 治疗方法

所有患者术后接受标准化治疗方案,包括持续生命体征及神经系统功能监测,维持气道通畅,二氧化碳分压35~40mmHg,控制血压,纠正内环境紊乱,维持血钠140~150mmol/L、血糖6.1~10.0mmol/L、血白蛋白≥30g/L,头位抬高30°保持轴线,维持正常体温,预防应激性溃疡并根据指征使用抗癫痫及镇痛镇静药物。颅内压>22mmHg时,首先排查并纠正可逆诱因(气道、氧合和体位);若无改善则采用渗透性降颅内压治疗,首选20%甘露醇125ml,10~20min静脉滴注1次,若颅内压仍>20mmHg则按需重复或每6~8h静脉滴注1次,维持颅内压<20mmHg及正常渗透压(<320mOsm/L),同一次甘露醇给药前后血浆渗透压的差值<10mOsm/L或心肾功能不全时考虑采用高渗盐水。液体治疗维持正常血容量和脑灌注压60~70mmHg,首选等渗晶体盐溶液,严格限制低渗液体,根据患者液体出入量、血流动力学和颅内压情况及时调整,密切监测并预防甘露醇相关急性肾损伤,并纠正低白蛋白血症以维持胶体渗透压。

1.4 液体情况评估及数据收集

评估并收集患者术后早期(第1、2、3、4、5、6、7个24h)的液体入量、出量、平衡量以及每日平均液体入量和累积液体平衡量。液体入量为静脉输入液体(晶体液体、高渗液体、胶体液体、血液制品和肠外营养液)、肠内营养(鼻饲营养液、水)和肾脏替代治疗液体的总和;液体出量为尿液、呕吐物、引流液和透析损失的液体总和;液体平衡量为液体入量与出量的差值;每日平均液体入量为患者术后7个24h液体入量的平均值;累积液体平衡量为患者术后7个24h的液体平衡量之和。

1.5 随访及预后评估

术后30d评估患者的预后情况,对出院患者进行门诊或电话随访,未出院患者由神经外科医师进行院内评估。以术后30d改良Rankin量表(mRS)评估患者预后,mRS评分0~3分为预后良好,mRS评分4~6分为预后不良,根据mRS评分将所有患者分为预后良好组和预后不良组。

1.6 统计学分析

应用SPSS27.0软件进行统计学分析。计数资料以例(%)表示,组间比较采用χ2检验。通过Kolmogorov-Smirnov检验计量资料的正态性,符合正态分布的计量资料以x-±s表示,组间比较采用独立样本t检验,不符合正态分布的计量资料以中位数和四分位数M(P25,P75)表示,组间比较采用Mann-Whitney U检验。将单因素分析中P<0.05的变量进行共线性分析,以容忍度<0.1、方差膨胀因子(variance inflation factor,VIF)>10为存在多重共线性。将不存在多重共线性的变量纳入多因素Logistic回归分析,探讨影响sICH行血肿清除术后患者预后的因素。采用受试者工作特征(receiver operating characteristic,ROC)曲线分析相关因素对sICH患者血肿清除术后30d预后不良的预测价值,通过Delong检验分析各因素之间曲线下面积(area under the curve,AUC)的差异性。以P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

共纳入320例sICH行血肿清除术患者,男192例,女128例,年龄20~91岁,中位年龄62(53,68)岁,其中预后良好组144例,预后不良组176例。

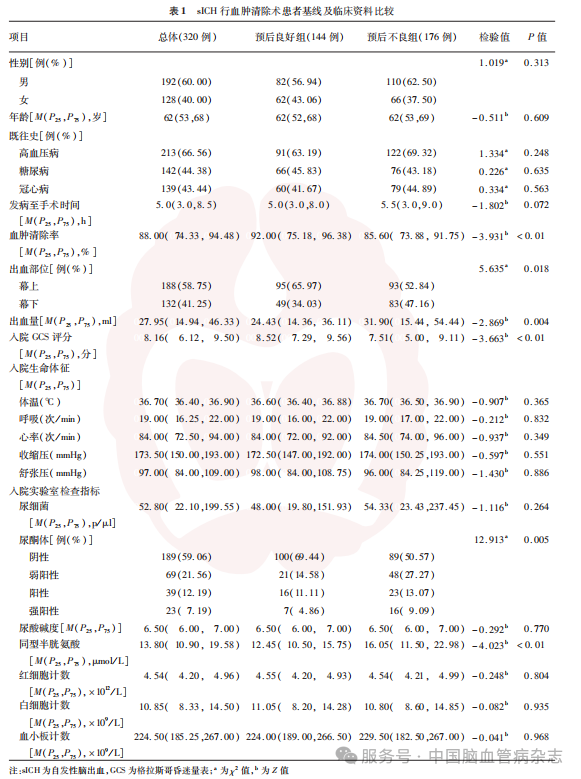

2.1 基线及临床资料比较

预后不良组同型半胱氨酸水平、出血量均高于预后良好组(均P<0.05);预后良好组血肿清除率、入院GCS评分及幕上出血患者比例均高于预后不良组(均P<0.05);两组患者尿酮体情况差异有统计学意义(P=0.005);余基线及临床资料的组间差异均无统计学意义(均P>0.05)。见表1。

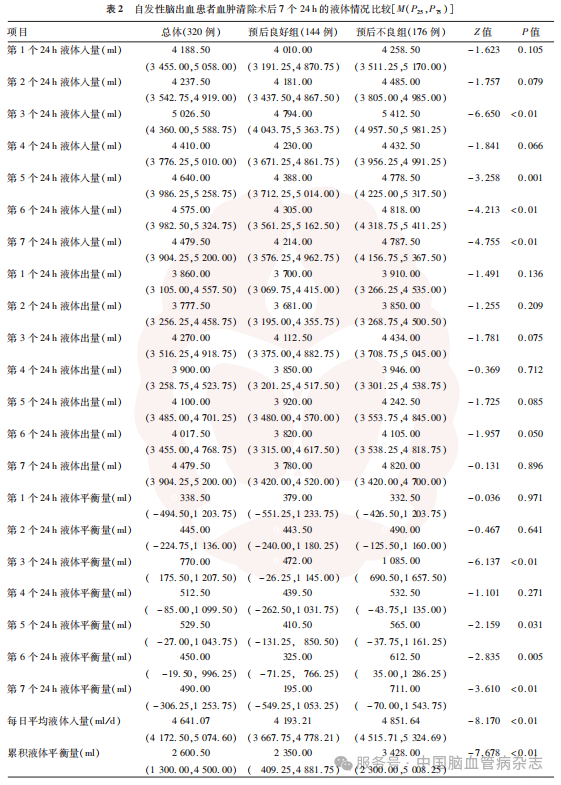

2.2 术后液体情况比较

预后不良组第3、5、6、7个24h的液体入量及液体平衡量、每日平均液体入量和累积液体平衡量均高于预后良好组(均P<0.05)。见表2。

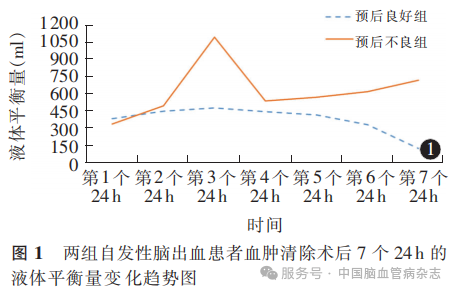

2.3 sICH行血肿清除术患者术后7个24h液体平衡量变化

预后不良组患者术后7个24h液体平衡量呈上升-下降-上升趋势,预后良好组呈上升-下降趋势,两组液体平衡量均在第3个24h达到峰值(图1)。

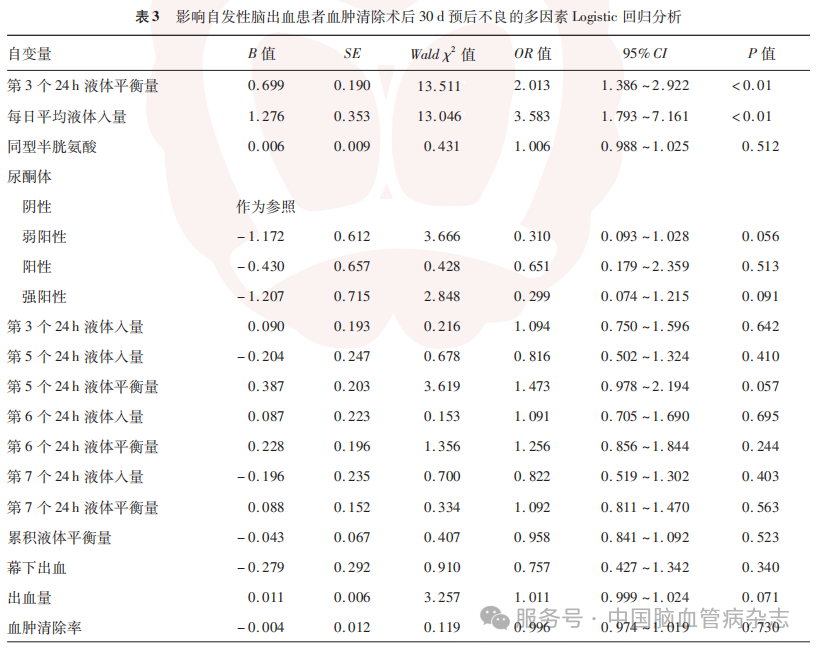

2.4 sICH患者血肿清除术后30d预后的影响因素分析

将单因素分析结果中P<0.05的变量进行多重共线性检验,结果显示,GCS评分容忍度为0.091,VIF值为11.031,存在多重共线性,其他变量均不存在多重共线性。将出血部位(以幕上为参照)、出血量、血肿清除率、尿酮体(以阴性为参照)、同型半胱氨酸、每日平均液体入量、累积液体平衡量及第3、5、6、7个24h的液体入量和液体平衡量纳入多因素Logistic回归分析,结果显示,第3个24h液体平衡量(OR=2.013,95% CI:1.386~2.922,P< 0.01)和每日平均液体入量(OR=3.583,95% CI:1.793~7.161,P< 0.01)为sICH患者血肿清除术后30d预后不良的独立影响因素。见表3。

2.5 第3个24h液体平衡量联合每日平均液体入量对sICH患者血肿清除术后30d预后不良的预测价值

第3个24h液体平衡量、每日平均液体入量预测sICH患者血肿清除术后30d预后不良的AUC分别为0.699(95% CI:0.642~0.757)、0.765(95% CI:0.712~0.819),二者联合的AUC为0.804(95%CI:0.756~0.853),优于两项指标单独预测(均P<0.05)。见表4,图2。

3 讨论

sICH具有高病死率和高致残率的特点,患者血肿清除术后30d内病死率可高达52%。目前研究表明,早期液体正平衡与急性呼吸窘迫综合征(OR= 1.865,95%CI:1.068~3.258,P=0.029)、脓毒血症(OR=1.70,95%CI:1.47~1.97, P<0.01)等重症患者住院期间病死率升高相关;相较于液体正平衡,液体负平衡可明显改善创伤性颅脑损伤患者的神经功能评分、减轻脑水肿。目前研究多针对总体的液体指标进行分析,对sICH患者血肿清除术后单日液体相关指标的研究较少。

本研究结果显示,sICH行血肿清除术患者液体平衡量自术后第1个24h开始逐渐上升,两组患者均于术后第3个24h达到峰值,预后不良组术后第3个24h液体平衡量高于预后良好组(P<0.05)。研究显示,sICH血肿释放的凝血酶、血红蛋白分解产物及炎症因子可激活小胶质细胞和星形胶质细胞,引发血-脑屏障破坏和血管源性水肿,这一过程在发病后24~72h逐渐加重,导致sICH患者在血肿清除术后第3个24h液体平衡量达到峰值。预后不良的sICH患者可能伴有血肿体积较大或破入脑室,其存在更为严重的脑水肿和炎症反应,在此类患者的临床治疗过程中,常应用高渗性脱水剂维持脑灌注压、控制血压,但频繁使用高渗性脱水剂可能导致患者肾前性肾功能不全,促使机体通过代偿性水钠潴留维持血容量,表现为液体出量减少,液体平衡量增加。此外,sICH预后不良患者常合并全身炎症反应综合征或感染,较高的炎症因子水平可加重液体外渗和第三间隙液体潴留,导致液体平衡量增加。

Martini等的研究显示,动脉瘤性蛛网膜下腔出血患者动脉瘤弹簧圈栓塞术后第1~3天的液体正平衡与住院期间病死率升高有关(OR=1.78,95%CI:1.11~2.87, P<0.05),术后第3天液体正平衡是患者发生血管痉挛的危险因素(OR=1.81,95% CI:1.16~2.82,P<0.05)。另有多项研究显示,液体正平衡的程度可以反映创伤性颅脑损伤及sICH患者病情严重程度及血肿清除术后30d的预后情况。本研究结果显示,术后第3个24h液体平衡量与sICH患者血肿清除术后30d预后不良相关(OR=2.013,95%CI:1.386~2.922,P< 0.01),第3个24h液体平衡量预测sICH患者血肿清除术后30d预后不良的AUC为0.699(95% CI:0.642~0.757,P<0.01),敏感度为86.36%,特异度为51.39%,这与Wan等的研究结果类似。术后第3个24h液体平衡量影响sICH行血肿清除术患者预后的原因可能包括以下几个方面:(1)术后第3个24h的液体正平衡量较大患者血管周围间隙脑脊液流入脑实质的量增加,静脉血管周围途径的压迫可能阻碍水肿液的清除,淋巴功能障碍可导致细胞毒性水肿形成,加速脑水肿形成,从而影响患者预后;(2)sICH后补体系统开始激活,补体成分C3a片段和C5a片段作为强效过敏毒素,自出血后第1天开始表达,并于第3天达到峰值,其早期成分可诱导炎症发生,末端成分膜攻击复合物可导致细胞裂解,另外补体成分C3a片段和补体成分C5a片段可延长中性粒细胞存活时间,促进黏附分子表达,并促进其浸润至脑实质,导致患者出量减少,液体潴留,呈现液体正平衡状态,加速sICH后脑水肿,影响患者预后。因此,临床医师对sICH行血肿清除术患者进行液体管理时,不仅应重视累积液体平衡量,也应重视单日液体平衡量,特别是患者第3个24h的液体平衡情况,及时发现并处理患者的液体潴留问题,以防止液体负荷加重。

Rass等的研究纳入了237例非创伤性蛛网膜下腔出血患者,结果显示,入院15d每日平均液体入量与患者发病后3个月mRS评分≥3分独立相关(OR=1.20, 95%CI:1.06~1.37,P<0.05)。Mutoh等的研究结果显示,相较于常规治疗的患者,经脉搏指示持续心输出量监测技术指导下减少液体输入的动脉瘤性蛛网膜下腔出血患者血管痉挛的发生率更低[50%(25/50)比66%(33/50),P<0.05]。Wiegers等对2125例创伤性颅脑损伤患者进行了前瞻性、多中心研究,结果显示,每日平均液体入量越高,患者重症监护病房病死率越高(OR=1.05,95% CI:1.03~1.06, P<0.05),并且每日平均液体入量与扩展版格拉斯哥预后量表<5分相关(OR=1.04,95%CI:1.03~1.04,P< 0.05)。本研究结果显示,每日平均液体入量高是sICH患者血肿清除术后30d预后不良的独立危险因素(OR=3.583,95% CI:1.793~7.161,P<0.01)。液体入量过多可能通过以下机制导致sICH患者血肿清除术后30d预后不良:(1)每日液体入量过多可能使患者脑血管静脉充血,阻碍脑血液循环,导致颅内压升高,脑组织顺应性下降,进而诱发患者再次出血及血肿扩大,导致患者预后不良;(2)临床上对于使用渗透性利尿剂导致尿量增多的患者常需增加其液体入量以维持液体平衡,而较多的液体入量可能会导致渗透性血管内压降低,加重继发性脑水肿,进而加重患者病情;(3)患者液体摄入超负荷可导致过多的液体在脑间隙中积聚,使患者血-脑屏障受损,从而阻碍局部氧气扩散至神经元,使患者病情恶化;(4)液体入量过多可导致血液稀释,降低脑动脉血流的剪应力,影响血流动力学,破坏血-脑屏障的完整性,进而影响患者预后。

本研究结果显示,第3个24h液体平衡量与每日平均液体入量联合预测sICH患者血肿清除术后30d预后不良的AUC为0.804(95%CI:0.756~0.853),其预测效能高于二者单独预测(均P<0.05),两项指标联合监测可能有助于sICH行血肿清除术预后不良患者的早期识别和干预。

本研究存在一定的局限性:(1)本研究为单中心、回顾性研究,其研究性质与较小的样本量可能导致研究结果存在一定偏倚,未来仍需进一步开展前瞻性大规模、多中心研究验证;(2)本研究仅收集了患者术后7d内的液体出入情况,未来研究中可进一步分析患者入院后及术后更长时间的液体出入情况,进一步探讨其与患者预后的关系。

猜你喜欢

- 专家论坛|李秀惠:肝纤维化的中西医结合诊治进展

- 六种食物正在“抹黑”我们的牙齿,一定要少吃!

- European Radiology:腰骶移行椎患者为什么更容易出现腰椎退变呢?

- 9岁女孩打性抑制针半年花十万 抑制针是什么

- 坐班族三分钟学减压

- 【衡道丨病例】炎性纤维性息肉(Inflammatory Fibroid Polyp, IFP)如何诊断?

- 原发性肝脂肪肉瘤是什么,怎么治疗原发性肝脂肪肉瘤呢

- 在收到98封表扬信后,因受不了手术室里的黄段子,一些护士在护士节当天离职了!关爱护士,拒绝开黄腔|国际护士节特刊

- 6岁孩童因割包皮去世,这“皮”是非割不可吗?

- 特色医院男科医院">廊坊友谊医院男科特色医院男科医院

- 搜索

-

- 1000℃李寰:先心病肺动脉高压能根治吗?

- 1000℃除了吃药,骨质疏松还能如何治疗?

- 1000℃抱孩子谁不会呢?保护脊柱的抱孩子姿势了解一下

- 1000℃妇科检查有哪些项目?

- 1000℃妇科检查前应做哪些准备?

- 1000℃女性莫名烦躁—不好惹的黄体期

- 1000℃会影响患者智力的癫痫病

- 1000℃治女性盆腔炎的费用是多少?

- 标签列表

-

- 星座 (702)

- 孩子 (526)

- 恋爱 (505)

- 婴儿车 (390)

- 宝宝 (328)

- 狮子座 (313)

- 金牛座 (313)

- 摩羯座 (302)

- 白羊座 (301)

- 天蝎座 (294)

- 巨蟹座 (289)

- 双子座 (289)

- 处女座 (285)

- 天秤座 (276)

- 双鱼座 (268)

- 婴儿 (265)

- 水瓶座 (260)

- 射手座 (239)

- 不完美妈妈 (173)

- 跳槽那些事儿 (168)

- baby (140)

- 女婴 (132)

- 生肖 (129)

- 女儿 (129)

- 民警 (127)

- 狮子 (105)

- NBA (101)

- 家长 (97)

- 怀孕 (95)

- 儿童 (93)

- 交警 (89)

- 孕妇 (77)

- 儿子 (75)

- Angelababy (74)

- 父母 (74)

- 幼儿园 (73)

- 医院 (69)

- 童车 (66)

- 女子 (60)

- 郑州 (58)