首页 > 医疗资讯/ 正文

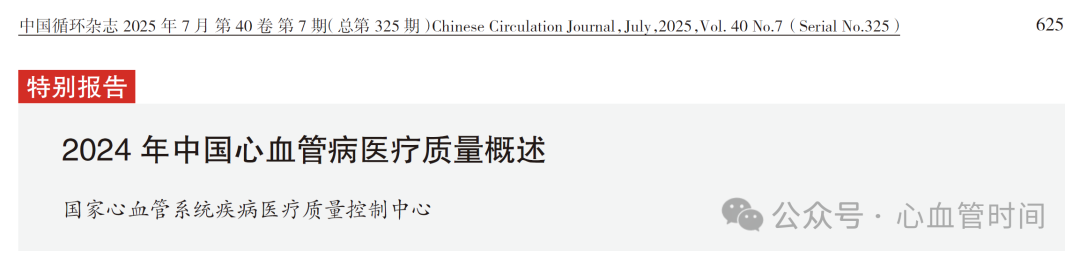

根据国家心血管系统疾病医疗质量控制中心最新发布的《2024年国家医疗服务与质量安全报告——心血管病专业分册》,2023年我国心内科诊疗领域呈现出技术普及、质量提升、服务扩容的良好发展态势。本文基于报告数据,全面解析我国心内科各专业领域的发展现状和质量控制情况。

心血管病医疗服务总体发展态势

医疗服务规模快速扩张

2023年我国心血管病医疗服务能力显著提升。全国收治心血管病住院患者的医院达8119家,较2022年增加43.8%,其中三级医院2549家,二级医院5570家,二级医院数量较2022年大幅增加60.1%。每百万人口收治心血管病住院患者的医院数量由4.0家增至5.8家,其中三级医院数量由1.5家增至1.8家,医疗资源配置更加合理。

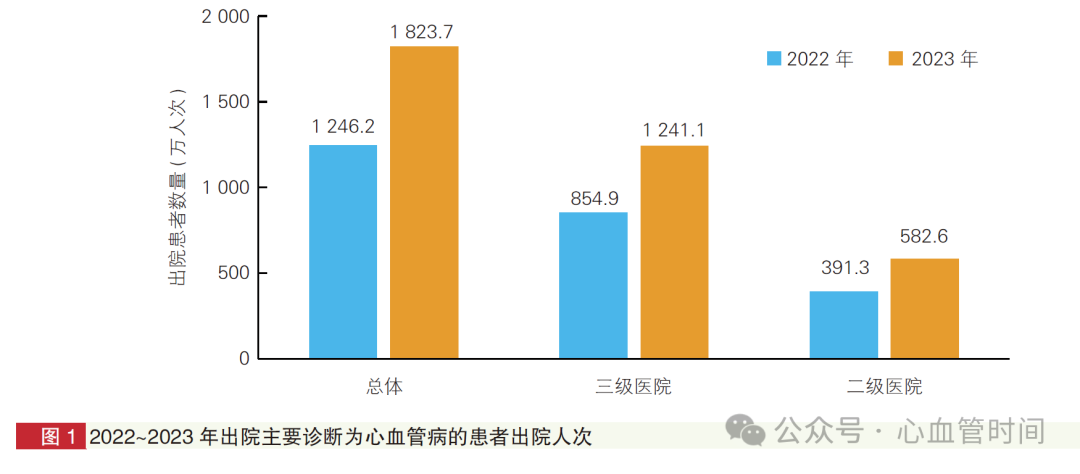

2023年出院任意诊断包含心血管病的住院患者达7649.8万人次,较2022年增加47.3%,其中出院主要诊断为心血管病的患者1823.7万人次,较2022年增加46.3%。仅出院其他诊断含有心血管病的患者5826.1万人次,较2022年增加47.5%。这一数据反映了心血管病作为合并症在各科疾病中的广泛存在。

疾病谱分布特征

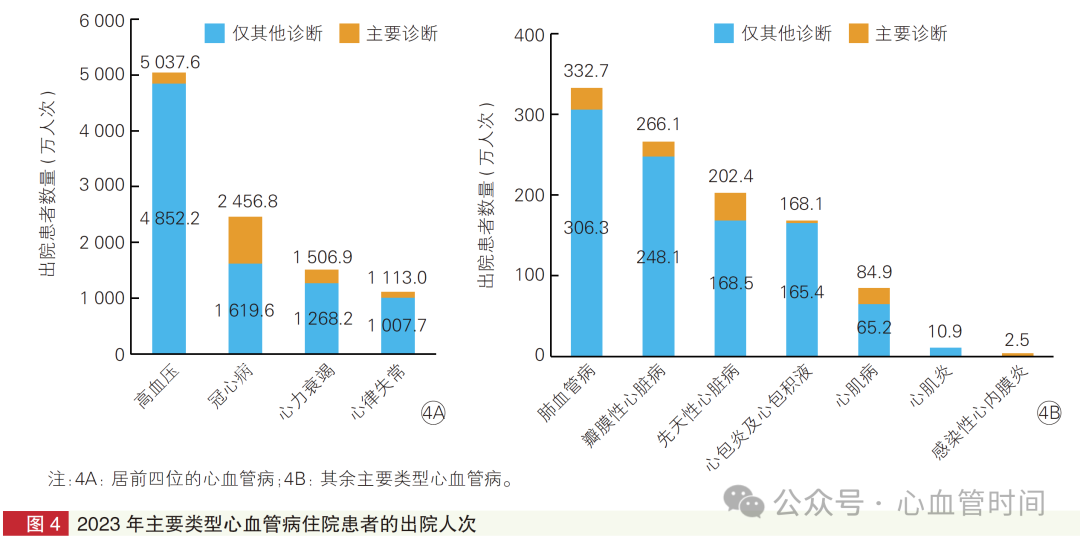

在2023年出院任意诊断包含心血管病的住院患者中,疾病构成呈现明显特点。高血压患者数量居首位,达5037.6万人次;冠心病患者2456.8万人次;心力衰竭患者1506.9万人次;心律失常患者1113.0万人次。这四类疾病占据了心血管病患者的主要部分,体现了我国心血管病防治的重点领域。

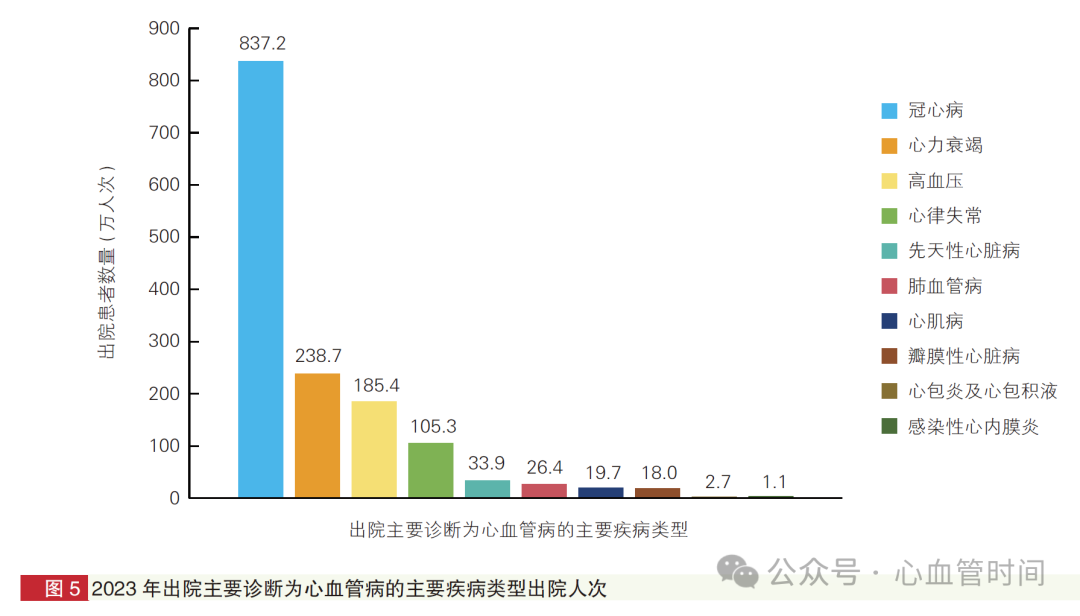

在出院主要诊断为心血管病的患者中,冠心病患者数量最多,为837.2万人次。在出院主要诊断为冠心病的患者中,不稳定性心绞痛患者最多,占40.0%;急性心肌梗死患者占14.6%;STEMI患者占6.8%。这一分布反映了冠心病患者中以慢性稳定性疾病为主,但急性冠脉综合征患者仍占相当比例。

患者特征分析

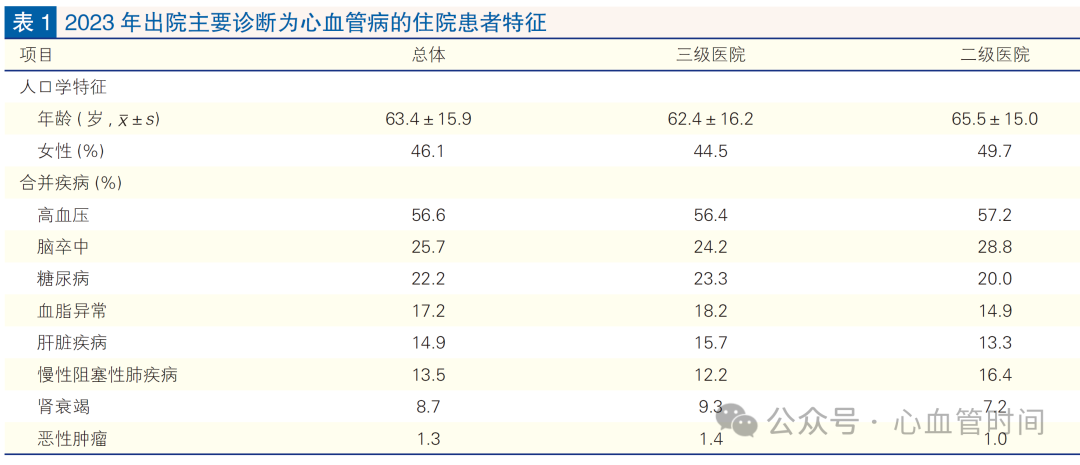

2023年出院主要诊断为心血管病的患者平均年龄为63.4±15.9岁,较2022年平均年龄65.1±15.0岁下降1.7岁,提示心血管病患者趋于年轻化。性别分布显示女性占46.1%,男性占53.9%,男性患者略多。合并疾病方面,56.6%合并高血压,25.7%合并脑卒中,22.2%合并糖尿病,体现了心血管病患者多重危险因素聚集的特点。

冠心病诊疗与PCI技术发展

STEMI诊疗规模与分布

2023年收治STEMI住院患者的医院有5521家,其中三级医院2051家,二级医院3470家,共收治STEMI住院患者60.7万人次,其中三级医院45.6万人次,二级医院15.1万人次。STEMI住院患者的平均年龄为63.7±13.2岁,女性占25.5%,合并疾病居前三位的分别为高血压52.3%、糖尿病28.8%和血脂异常21.0%。

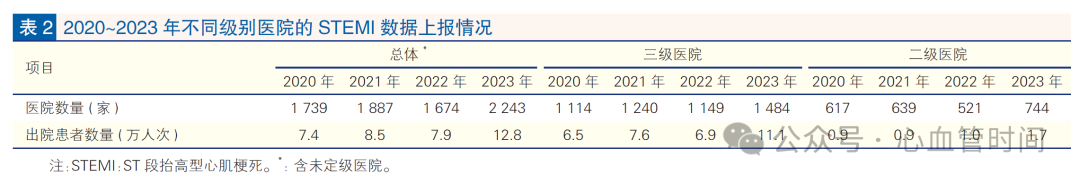

根据单病种平台数据,2023年上报STEMI数据的医院有2243家,其中三级医院1484家,二级医院744家。上报STEMI患者12.8万人次(发病48小时内且年龄≥18岁),其中三级医院11.1万人次,二级医院1.7万人次。这一数据体系为STEMI诊疗质量监控提供了重要依据。

STEMI诊疗过程质控指标

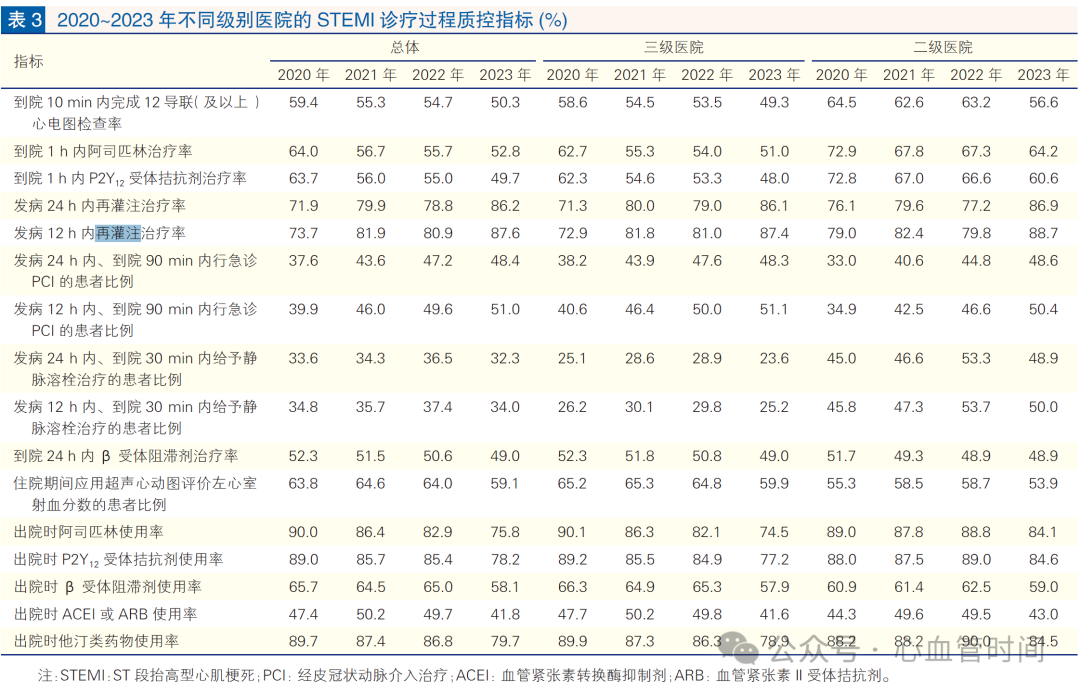

2023年STEMI诊疗过程质控指标显示,我国急性心肌梗死救治能力持续提升。到院10分钟内完成12导联心电图检查率为50.3%,较前几年有所下降,提示在急诊流程优化方面仍有改进空间。到院1小时内阿司匹林治疗率为52.8%,到院1小时内P2Y12受体拮抗剂治疗率为49.7%,双抗药物的及时应用对改善患者预后至关重要。

再灌注治疗方面取得显著进展。发病24小时内再灌注治疗率达到86.2%,发病12小时内再灌注治疗率达到87.6%,较前几年大幅提升。发病24小时内、到院90分钟内行急诊PCI的患者比例为48.4%,发病12小时内、到院90分钟内行急诊PCI的患者比例为51.0%,体现了PCI技术在STEMI救治中的核心作用。

对于无法立即行PCI的患者,静脉溶栓治疗仍是重要的再灌注手段。发病24小时内、到院30分钟内给予静脉溶栓治疗的患者比例为32.3%,发病12小时内、到院30分钟内给予静脉溶栓治疗的患者比例为34.0%。

药物治疗规范性方面,到院24小时内β受体阻滞剂治疗率为49.0%,住院期间应用超声心动图评价左心室射血分数的患者比例为59.1%。出院时规范化药物治疗有待加强,出院时阿司匹林使用率为75.8%,P2Y12受体拮抗剂使用率为78.2%,β受体阻滞剂使用率为58.1%,ACEI或ARB使用率为41.8%,他汀类药物使用率为79.7%。

STEMI诊疗结果质控指标

2023年STEMI患者的中位住院时长为7天,其中三级医院为7天,二级医院为7天。30天再入院率为11.5%,其中三级医院为12.0%,二级医院为10.0%。住院死亡率为4.8%,其中三级医院为4.9%,二级医院为4.6%。调整患者年龄、性别等人口学特征以及合并症等临床特征后,医院水平风险标化的住院死亡率为4.7%,其中三级医院为4.9%,二级医院为4.5%。

非康复离院率为13.9%,其中三级医院为13.4%,二级医院为15.6%。调整患者相关因素后,医院水平风险标化的非康复离院率为13.7%,其中三级医院为12.6%,二级医院为15.0%。这些指标反映了我国STEMI救治质量总体良好,但在降低再入院率和改善患者转归方面仍有提升空间。

PCI技术发展现状

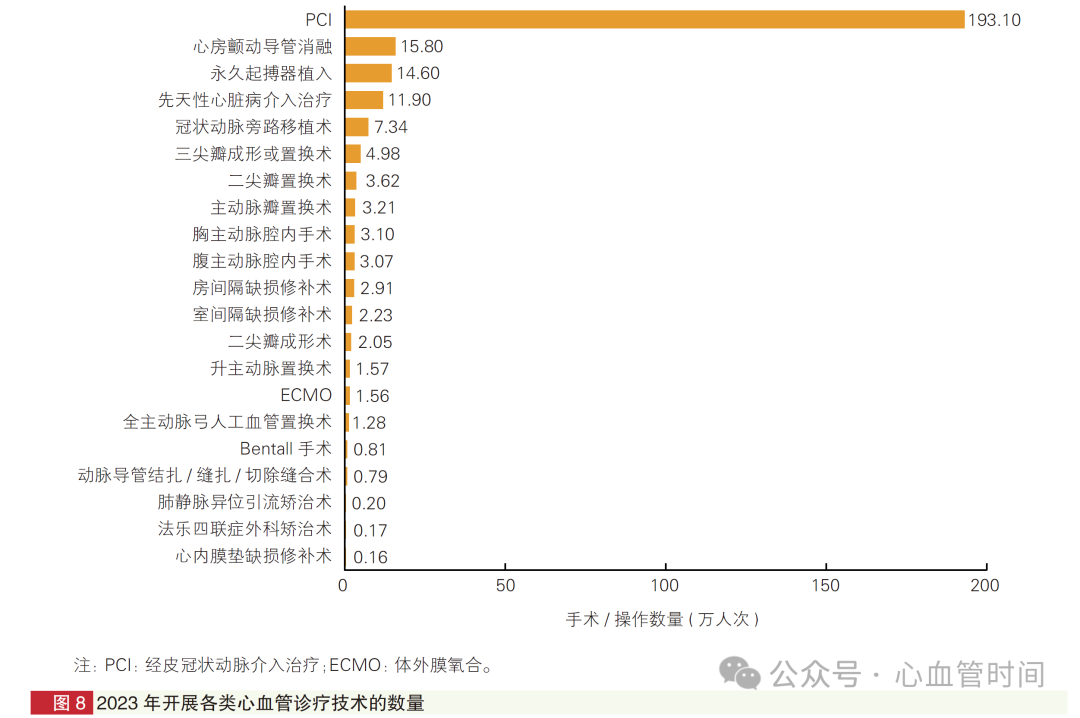

2023年,全国能开展经皮冠状动脉介入治疗(PCI)的医院达3536家,较2022年增加21.5%,成为开展医院数量最多的心血管诊疗技术。PCI数量达到193.10万人次,较2022年增加40.3%,体现了PCI技术的快速普及和临床需求的增长。

在2023年出院主要诊断为冠心病且年龄≥18岁的患者中,PCI/CABG例数比值为29.1:1,较2022年的28.8:1略有上升。各省PCI/CABG例数比值差异较大,最高为353.2:1,最低为6.6:1,地区间差距较2022年有所减小(2022年最高为470.3:1,最低为6.5:1),表明PCI技术普及程度在不同地区间趋于均衡。

心力衰竭诊疗发展现状

医疗服务能力建设

2023年收治心力衰竭住院患者的医院有7374家,较2022年增加26.7%,占收治心血管病住院患者医院数量的90.8%,表明心力衰竭诊疗能力在各级医院得到广泛普及。其中三级医院2415家,较2022年增加14.0%;二级医院4959家,较2022年增加33.0%。

2023年共收治出院诊断包含心力衰竭的住院患者1429.1万人次,较2022年增加28.0%,占收治出院诊断包含心血管病住院患者人次的18.7%。其中三级医院845.7万人次,较2022年增加25.8%;二级医院583.4万人次,较2022年增加31.2%。

心力衰竭住院患者的平均年龄为71.2±12.6岁,女性占45.3%,居前四位的病因或主要合并疾病分别为冠心病68.7%、高血压58.9%、脑卒中33.5%和糖尿病28.2%。这一疾病谱反映了心力衰竭多病因、多合并症的特点。

心力衰竭诊疗过程质控指标

根据单病种平台数据,2023年上报心力衰竭患者数据>100人次的医院有991家,其中三级医院758家占76.5%,二级医院233家占23.5%。心力衰竭总病例数为35.3万人次,其中三级医院28.5万人次占80.6%,二级医院6.8万人次占19.4%。

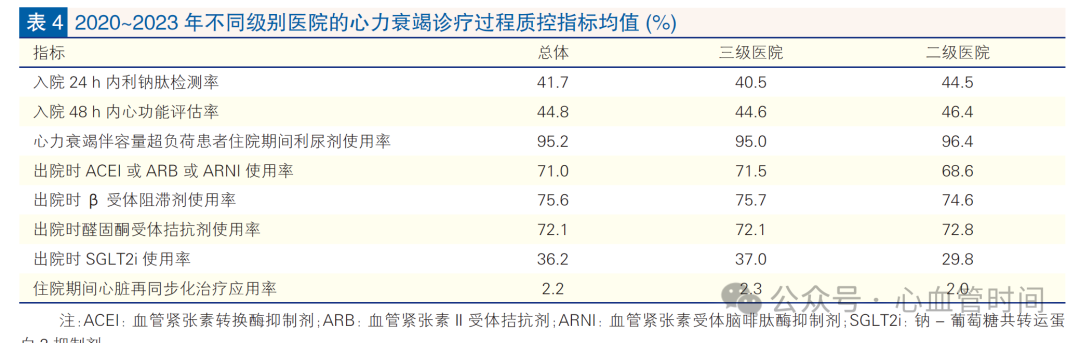

心力衰竭诊疗过程质控指标显示,入院24小时内利钠肽检测率为41.7%,这一关键诊断指标的应用仍有提升空间。入院48小时内心功能评估率为44.8%,对于心力衰竭患者的基础评估需要进一步加强。心力衰竭伴容量超负荷患者住院期间利尿剂使用率达到95.2%,体现了容量管理的重要性。

药物治疗规范性方面,出院时ACEI或ARB或ARNI使用率为71.0%,出院时β受体阻滞剂使用率为75.6%,出院时醛固酮受体拮抗剂使用率为72.1%,这些指南推荐的核心药物使用率均较高。出院时SGLT2抑制剂使用率为36.2%,反映了新型心衰药物的临床应用情况。住院期间心脏再同步化治疗应用率为2.2%,对于适合的患者,器械治疗仍有发展空间。

心力衰竭诊疗结果质控指标

2023年心力衰竭患者的中位住院时长为8天,其中三级医院为8天,二级医院为8天。30天再入院率为11.0%,其中三级医院为12.6%,二级医院为8.6%,提示三级医院收治的患者病情可能更重,或者存在过度医疗的情况。

住院死亡率为2.6%,其中三级医院为3.0%,二级医院为1.9%。调整患者年龄、性别等人口学特征以及合并症等临床特征后,医院水平风险标化的住院死亡率为2.6%,其中三级医院为3.1%,二级医院为2.2%。

非康复离院率为10.2%,其中三级医院为10.7%,二级医院为9.3%。调整患者相关因素后,医院水平风险标化的非康复离院率为10.2%,其中三级医院为10.5%,二级医院为9.8%。这些数据表明我国心力衰竭诊疗质量总体良好,但在降低再入院率方面仍需努力。

高血压诊疗与专科发展

高血压诊疗整体情况

2023年收治高血压住院患者的医院有6748家,较2022年增加35.0%,其中三级医院2286家,较2022年增加19.0%;二级医院4462家,较2022年增加44.9%。2023年共收治高血压住院患者185.4万人次,较2022年增加42.3%,其中三级医院112.8万人次,较2022年增加47.1%;二级医院72.6万人次,较2022年增加35.4%。

2023年高血压患者的平均年龄为58.6±16.7岁,女性占54.5%。靶器官损伤中高血压性心脏病占比最高,为13.9%。合并疾病居前两位的分别为血脂异常27.1%和糖尿病20.8%。中位住院时长为6天,其中三级医院为6天,二级医院为6天。

高血压患者的住院死亡率为0.14%,较2022年下降0.07个百分点,其中三级医院为0.12%,二级医院为0.17%。调整患者年龄、性别等人口学特征以及合并症等临床特征后,医院水平风险标化的住院死亡率为0.13%,较2022年下降0.07个百分点。非康复离院率为3.8%,较2022年上升0.1个百分点,经风险标化后非康复离院率为3.7%。

继发性高血压诊疗发展

2023年收治常见继发性高血压住院患者的医院有4161家,较2022年增加55.1%,其中三级医院1921家,较2022年增加36.4%;二级医院2240家,较2022年增加75.8%。共收治常见继发性高血压患者8.3万人次,占高血压住院患者总数的4.5%,其中三级医院收治患者占常见继发性高血压住院患者总数的86.6%。

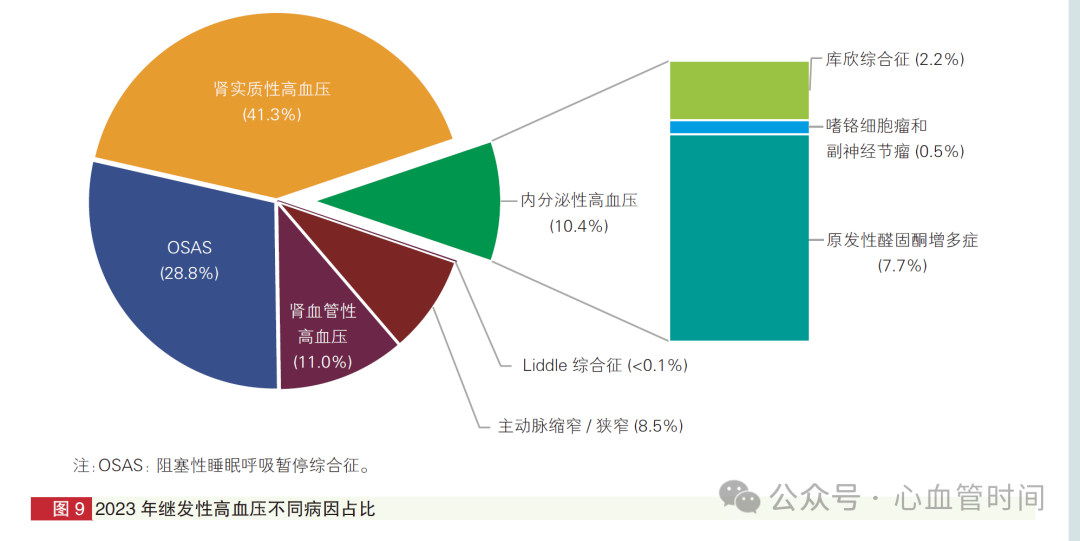

常见继发性高血压住院患者的平均年龄为52.4±18.5岁,女性占51.3%。继发性高血压病因居前三位的分别为肾实质性高血压41.3%、阻塞性睡眠呼吸暂停综合征28.8%和肾血管性高血压11.0%。2023年继发性高血压住院患者的中位住院时长为7天,住院死亡率为0.09%,非康复离院率为3.4%。

特殊检查与治疗技术

经皮肾上腺静脉取血术:2023年开展经皮肾上腺静脉取血术的医院有355家,97.5%为三级医院,医院数量较2022年增加50.4%。共开展经皮肾上腺静脉取血术4659人次,其中三级医院开展4644人次,较2022年增加65.7%。接受经皮肾上腺静脉取血术的患者平均年龄为51.0±11.2岁,女性占49.6%。患者中位住院时长为8天,住院期间未出现死亡,非康复离院率为0.47%。

肾动脉支架置入术:2023年开展肾动脉支架置入术的医院有1195家,较2022年增加29.3%,其中三级医院977家。共开展肾动脉支架置入术9156人次,较2022年增加37.0%,其中三级医院开展8651人次。接受肾动脉支架置入术的患者平均年龄为60.9±15.1岁,女性占38.4%。患者中位住院时长为8天,其中三级医院为8天,二级医院为9天。住院死亡率为0.04%,其中三级医院为0.05%,二级医院未出现住院死亡。非康复离院率为0.72%,其中三级医院为0.75%,二级医院为0.20%。

心房颤动诊疗与导管消融发展

心房颤动诊疗规模

2023年收治心房颤动住院患者的医院有5242家,较2022年增加23.8%,占收治心血管病住院患者医院数量的64.6%。其中三级医院1991家,二级医院3251家,较2022年增加30.0%。共收治心房颤动住院患者40.8万人次,其中三级医院33.7万人次,二级医院7.1万人次。

心房颤动住院患者的平均年龄为67.1±11.9岁,女性占44.9%。合并疾病居前三位的分别为高血压53.9%、脑卒中22.5%、糖尿病18.4%。

心房颤动诊疗过程质控指标

根据单病种平台数据,2023年上报心房颤动数据的医院共2291家,其中三级医院1504家占65.6%,二级医院765家占33.4%,未定级医院22家占1.0%。平均每家医院上报心房颤动住院患者116人次,较2022年的103人次及2021年的69人次均有所增加。共上报心房颤动住院患者26.6万人次,其中三级医院占90.3%,二级医院占9.4%,未定级医院占0.3%。

心房颤动类型分布显示,三级医院中阵发性心房颤动患者占比最高42.9%,其次为持续性心房颤动患者28.4%;二级医院中同样为阵发性心房颤动患者占比最高38.7%,其次为持续性心房颤动患者31.4%。

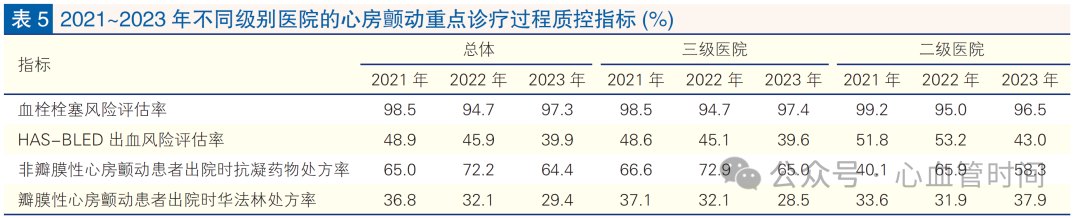

2021-2023年心房颤动重点诊疗过程质控指标显示,血栓栓塞风险评估率为97.3%,HAS-BLED出血风险评估率为39.9%,非瓣膜性心房颤动患者出院时抗凝药物处方率为64.4%,瓣膜性心房颤动患者出院时华法林处方率为29.4%。这些指标反映了心房颤动规范化诊疗水平的持续提升。

心房颤动诊疗结果质控指标

2023年心房颤动患者的中位住院时长为6天,其中三级医院为6天,二级医院为6天。住院死亡率为0.14%,其中三级医院为0.13%,二级医院为0.22%,二级医院较2022年的0.34%有所改善。调整患者年龄、性别等人口学特征以及合并症等临床特征后,医院水平风险标化的住院死亡率为0.12%,较2022年的0.14%略有降低。

非康复离院率为3.2%,其中三级医院为2.5%,二级医院为6.8%,二级医院较2022年的7.1%有所改善。调整患者相关因素后,医院水平风险标化的非康复离院率为2.7%。

左心耳封堵与导管消融

单病种平台数据显示,2023年共上报左心耳封堵术9468人次,其中三级医院上报8528人次,二级医院上报909人次,未定级医院上报31人次。左心耳封堵术并发症发生率为1.0%。2023年上报左心耳封堵与导管消融联合手术4675人次,其中三级医院上报4612人次,二级医院上报46人次,未定级医院上报17人次。左心耳封堵与导管消融联合手术并发症发生率为17.7%,与2022年的17.3%基本持平,低于2021年的23.3%。

肺动脉高压诊疗现状

医疗服务能力

2023年纳入监测的收治肺动脉高压住院患者的医院有6238家,较2022年的4875家增加28.0%。其中三级医院2312家,较2022年的2026家增加14.1%;二级医院3926家。共收治肺动脉高压住院患者163.8万人次,较2022年的113.1万人次增加44.9%。其中三级医院115.8万人次,较2022年的82.4万人次增加40.5%;二级医院48.0万人次。肺动脉高压住院患者的平均年龄为67.5±18.7岁,女性占49.1%。

肺动脉高压诊疗过程质控指标

在2023年的肺动脉高压住院患者中,27.1%通过急诊收入院,70.6%通过门诊收入院。与2022年相比,2023年急诊入院患者比例下降2.2个百分点,门诊入院患者比例增加2.4个百分点。

根据《中国肺动脉高压诊治临床路径》中的肺动脉高压临床分类,动脉型肺动脉高压(第一大类肺动脉高压)占7.1%,左心疾病所致肺动脉高压(第二大类肺动脉高压)占32.0%,肺部疾病和(或)低氧所致肺动脉高压(第三大类肺动脉高压)占24.2%,肺动脉阻塞所致肺动脉高压(第四大类肺动脉高压)占1.8%,机制不明和(或)多因素所致肺动脉高压(第五大类肺动脉高压)占4.5%;其余为"暂无法分类"的肺动脉高压。与2022年相同的是,2023年肺动脉高压患者临床分类仍以第二大类肺动脉高压为主。

在2023年的肺动脉高压住院患者中,1.5万人次诊断为"原发性肺动脉高压"或"特发性肺动脉高压",其中1.0万人次仍被不规范地描述为"原发性肺动脉高压"。尽管"原发性肺动脉高压"占比较2022年下降了11.6个百分点(2022年为80.4%),但仍高达68.8%。在诊断为"原发性肺动脉高压"或"特发性肺动脉高压"的1.5万人次患者中,高达1.2万人次(83.9%)存在明确可引起肺动脉高压的病因,如左心疾病、先天性心脏病、间质性肺疾病和结缔组织病等;这一比例较2022年(85.1%)仅降低了1.2个百分点。

在2023年163.8万人次肺动脉高压患者中,1.9万人次(1.2%)接受了血液动力学检测(病历记录为右心导管置入、漂浮导管检查、肺动脉压监测、肺动脉楔压监测、心脏排出量监测中任意一项),在第一大类至第五大类肺动脉高压中这一比例分别为7.6%、0.7%、0.3%、9.5%、0.2%。与2022年相比,2023年肺动脉高压患者总体右心导管检查率升高0.1个百分点,第一、第四大类肺动脉高压右心导管检查率分别升高1.0个百分点、2.3个百分点。

在2023年2.8万人次诊断为慢性血栓栓塞性肺动脉高压的患者中,89人次(0.3%)接受了肺动脉内膜切除术,2071人次(7.4%)接受了球囊肺动脉成形术。与2022年相比,2023年开展肺动脉内膜切除术数量相当(2022年为92人次),开展球囊肺动脉成形术数量增加了70.5%(2022年为1215人次)。

肺动脉高压诊疗结果质控指标

2023年肺动脉高压住院患者的中位住院时长为8天,其中三级医院为8天,二级医院为8天。30天再入院率为11.7%,其中三级医院为12.1%,二级医院为10.8%。

住院死亡率为1.6%,其中三级医院为1.8%,二级医院为1.1%。调整患者年龄、性别等人口学特征以及合并症等临床特征后,医院水平风险标化的住院死亡率为1.6%,其中三级医院为2.0%,二级医院为1.2%。2023年第一大类肺动脉高压患者的住院死亡率为0.9%,其中三级医院和二级医院分别为0.9%、0.8%,风险标化的住院死亡率为0.8%;与2022年相比,2023年第一大类肺动脉高压患者的住院死亡率和风险标化的住院死亡率均降低了0.1个百分点。2023年第四大类肺动脉高压患者的住院死亡率为2.5%,其中三级医院和二级医院分别为2.4%、3.4%,风险标化的住院死亡率为1.5%;与2022年相比,2023年第四大类肺动脉高压患者的住院死亡率降低了0.1个百分点,风险标化的住院死亡率增加了0.1个百分点。

非康复离院率为9.6%,其中三级医院和二级医院分别为9.8%、9.2%,风险标化的非康复离院率为9.6%。与2022年相比,肺动脉高压住院患者的非康复离院率和风险标化的非康复离院率均降低0.3个百分点。第一大类肺动脉高压住院患者的非康复离院率为6.4%,其中三级医院和二级医院分别为6.1%、8.7%,风险标化的非康复离院率为5.6%。第四大类肺动脉高压住院患者的非康复离院率为10.3%,其中三级医院和二级医院分别为9.6%、14.4%,风险标化的非康复离院率为6.3%。与2022年相比,第一、第四大类肺动脉高压的非康复离院率分别下降0.6个百分点、0.9个百分点,风险标化的非康复离院率分别下降0.5个百分点、0.1个百分点。

心肌病诊疗现状

医疗服务规模与疾病构成

2023年收治心肌病住院患者的医院有6411家,占收治心血管病住院患者医院数量的79.0%,其中二级医院4065家,三级医院2346家。共收治出院诊断包含心肌病的住院患者84.9万人次,其中主要诊断为心肌病的患者为19.7万人次。心肌病住院患者的平均年龄为59.6±16.7岁,女性占37.2%。

疾病类型分布显示,扩张型心肌病患者占62.0%,肥厚型心肌病患者占24.2%,限制型心肌病患者占0.5%,致心律失常性心肌病患者占0.7%,未定型心肌病患者占12.6%。合并疾病居前三位的分别为高血压33.5%、冠心病23.0%、肝脏疾病18.2%。

心肌病诊疗过程质控指标

在2023年纳入监测的医院中,共76家进行了608人次心肌活检,占主要诊断为心肌病患者数量的0.3%。年心肌活检量<10人次、10-19人次、≥20人次的医院分别有63家、7家、6家。开展心内膜心肌活检的医院数量占所有诊治心肌病医院的1.2%。2023年心肌活检量较2022年降低,2022年共107家医院进行了835人次心肌活检。

在所有心肌病住院患者中,0.5%接受埋藏式心脏复律除颤器(ICD)治疗,0.6%接受心脏再同步化治疗/心脏再同步化治疗除颤器(CRT/CRT-D)治疗。在心肌病合并心房颤动/心房扑动的患者中,3.6%接受射频导管消融治疗,占心房颤动/心房扑动射频导管消融治疗患者总数的0.1%。

在肥厚型心肌病住院患者中,1.9%接受Morrow手术/改良Morrow手术,0.7%接受室间隔消融术,0.5%接受ICD治疗,0.1%接受CRT/CRT-D治疗。23.4%的肥厚型心肌病住院患者合并心房颤动/心房扑动,其中7.4%接受心房颤动的内科射频消融治疗,较2022年的2.1%明显提高;1.7%接受心房颤动的外科射频消融治疗,较2022年的0.3%也明显提高。

心肌病诊疗结果质控指标

2023年心肌病住院患者的中位住院时长为7天,其中三级医院为6天,二级医院为7天。住院死亡率为0.9%,其中三级医院和二级医院分别为0.9%、0.8%。调整患者年龄、性别等人口学特征以及合并症等临床特征后,医院水平风险标化的住院死亡率为0.8%。接受Morrow手术/改良扩大Morrow手术的肥厚型心肌病患者的住院死亡率为1.1%,接受室间隔消融治疗的肥厚型心肌病患者的住院死亡率为0.4%。

非康复离院率为6.2%,其中三级医院和二级医院分别为5.8%、7.5%。调整患者年龄、性别等人口学特征以及合并症等临床特征后,医院水平风险标化的非康复离院率为5.6%。接受Morrow手术/改良扩大Morrow手术的肥厚型心肌病患者的非康复离院率为2.1%,接受室间隔消融治疗的肥厚型心肌病患者的非康复离院率为1.1%。

结构性心脏病介入治疗

整体发展规模

2023年开展结构性心脏病介入治疗的医院有3274家,占收治心血管病住院患者医院数量的40.3%,其中三级医院2393家,二级医院881家。共开展结构性心脏病介入治疗21.4万人次,其中三级医院占96.7%。

先天性心脏病介入治疗

2023年开展先天性心脏病介入治疗的医院有2518家,较2022年增加21.8%,其中三级医院1692家,二级医院826家。共开展先天性心脏病介入治疗18.9万人次,其中三级医院占96.1%。接受先天性心脏病介入治疗的患者平均年龄为45.7±22.9岁,女性占52.0%,合并疾病居前三位的分别为高血压24.9%、脑卒中15.0%和慢性阻塞性肺疾病14.5%。

2023年先天性心脏病介入治疗患者的中位住院时长为6天,与2022年持平,其中三级医院为6天,二级医院为8天。住院死亡率为0.3%,其中三级医院和二级医院分别为0.3%、0.6%。调整患者年龄、性别等人口学特征以及合并症等临床特征后,医院水平风险标化的住院死亡率为0.2%,其中三级医院为0.2%,二级医院为0.3%。非康复离院率为2.0%,其中三级医院和二级医院分别为1.9%、4.9%。调整患者相关因素后,医院水平风险标化的非康复离院率为1.7%,其中三级医院为1.1%,二级医院为2.4%。

瓣膜性心脏病介入治疗

2023年开展瓣膜性心脏病介入治疗的医院有756家,较2022年增加24.1%,其中三级医院701家,二级医院55家。共开展瓣膜性心脏病介入治疗2.5万人次,其中三级医院占99.5%。瓣膜性心脏病介入治疗患者的平均年龄为68.0±10.3岁,女性占49.2%,合并疾病居前三位的分别为高血压40.8%、脑卒中21.2%和糖尿病15.7%。

2023年瓣膜性心脏病介入治疗患者的中位住院时长为16天,其中三级医院为16天,二级医院为18天。住院死亡率为1.4%,其中三级医院和二级医院分别为1.4%、3.2%。调整患者年龄、性别等人口学特征及合并症等临床特征后,医院水平风险标化的住院死亡率为1.2%,其中三级医院为1.2%,二级医院为3.1%。非康复离院率为3.5%,其中三级医院和二级医院分别为3.4%、6.3%。调整患者相关因素后,医院水平风险标化的非康复离院率为3.0%,其中三级医院为3.0%,二级医院为6.2%。

心律失常介入治疗

CIED介入治疗发展

2023年开展CIED介入治疗的医院有2962家,占收治心血管病住院患者医院数量的36.5%,其中三级医院1760家,二级医院1202家。与2022年相比,2023年开展CIED介入治疗的医院增加474家,其中三级医院增加205家,二级医院增加269家。共开展CIED介入治疗15.0万人次,其中三级医院14.0万人次,二级医院9671人次。接受CIED介入治疗的患者平均年龄为70.6±12.3岁,女性占47.8%,合并疾病居前三位的分别为高血压58.4%、冠心病40.2%和脑卒中23.5%。

导管消融介入治疗发展

2023年开展导管消融介入治疗的医院有2318家,占收治心血管病住院患者医院数量的28.6%,其中三级医院1532家,二级医院786家。与2022年相比,2023年开展导管消融介入治疗的医院增加484家,其中三级医院增加225家,二级医院增加259家。共收治导管消融介入治疗患者31.6万人次,其中三级医院30.6万人次,二级医院9491人次。接受导管消融介入治疗的患者平均年龄为56.4±16.1岁,女性占47.2%,合并疾病居前三位的分别为高血压39.1%、冠心病25.7%和血脂异常18.2%。

心律失常介入治疗过程质控指标

根据国家心血管病质控信息平台心律失常介入治疗直报数据及省级质控中心上报数据,2023年上报植入心脏起搏器的患者12.3万人次,较2022年增长24.7%,其中双腔起搏器占74.5%,每百万人口心脏起搏器植入量为87.21人次。

2023年上报植入ICD的患者8672人次,较2022年增加28.2%,其中双腔ICD占49.3%,每百万人口ICD植入量为6.15人次。2023年上报植入CRT的患者6480人次,较2022年增加20.0%,其中CRT-D占76.6%,每百万人口CRT植入量为4.59人次。

在2023年植入起搏器的患者中,主要适应证包括病态窦房结综合征4.7万人次占38.0%和传导阻滞5.1万人次占41.4%。在植入ICD的患者中,用于心脏性猝死一级预防的患者为4220人次48.7%,较2022年增长20.5%;用于心脏性猝死二级预防的患者为4452人次51.3%。

2023年接受导管消融介入治疗的患者28.8万人次,较2022年的20.4万人次增加41.2%,每百万人口导管消融介入治疗量为204.47人次。其中心房颤动导管消融介入治疗12.5万人次43.4%,较2022年的8.3万人次增加50.6%。导管消融介入治疗的主要适应证包括:心房颤动12.5万人次、阵发性室上性心动过速8.9万人次、室性心律失常5.4万人次。

心律失常介入治疗并发症与结果质控指标

2023年在476家三级医院6.7万人次接受CIED介入治疗的患者中,严重并发症总体发生率为0.34%。其中,住院期间心脏压塞20例,导线脱位行导线调整手术186例,住院期间死亡22例。同期,在202家二级医院3523人次接受CIED介入治疗的患者中,严重并发症总体发生率为0.60%,住院期间心脏压塞2例,导线脱位行导线调整手术16例,住院期间死亡3例。

2023年476家三级医院和202家二级医院共上报4.7万人次阵发性室上性心动过速(PSVT)导管消融介入治疗数据。PSVT导管消融介入治疗的总体即刻成功率为97.0%,即刻成功率为100%的医院有530家78.2%,即刻成功率为90.0%-99.9%的医院有109家16.1%,即刻成功率为<90%的医院有39家5.8%。PSVT导管消融介入治疗的严重并发症发生率约为0.1%,二级医院和三级医院发生率均较低,严重并发症包括二度Ⅱ型、高度和三度房室阻滞31例0.066%,心脏压塞18例0.039%,死亡1例0.002%。

2023年接受心房颤动导管消融介入治疗的患者住院期间严重并发症发生率为0.26%,其中脑卒中35例,心脏压塞126例,住院期间死亡16例。二级医院的严重并发症发生率为0.23%,其中脑卒中1例,心脏压塞1例,住院期间死亡1例;三级医院的严重并发症发生率为0.26%,其中脑卒中34例,心脏压塞125例,住院期间死亡15例。

2023年接受CIED介入治疗的患者中位住院时长为9天,其中二级医院为12天,三级医院为9天。接受导管消融介入治疗的患者中位住院时长为5天,其中二级医院为6天,三级医院为5天。

接受CIED介入治疗的患者住院死亡率为0.4%,其中三级医院和二级医院分别为0.4%和0.9%。调整患者年龄、性别等人口学特征以及合并症等临床特征后,医院水平风险标化的住院死亡率为0.34%。接受导管消融介入治疗的患者住院死亡率为0.04%,其中三级医院和二级医院分别为0.04%和0.10%。调整患者相关因素后,医院水平风险标化的住院死亡率为0.04%。

接受CIED介入治疗的患者30天再入院率为6.4%,其中三级医院和二级医院分别为5.7%和15.8%。接受导管消融介入治疗的住院患者30天再入院率为3.8%,其中三级医院和二级医院分别为3.3%和17.1%。

总结与展望

基于《2024年国家医疗服务与质量安全报告》的全面数据分析,2023年我国心内科领域在医疗服务能力、技术普及程度、诊疗质量等方面均取得显著进展。医院数量快速增长,特别是二级医院参与度大幅提升,有效缓解了优质医疗资源分布不均的问题。各专业领域技术水平持续提高,PCI技术已达国际先进水平,心力衰竭、心房颤动、肺动脉高压等专业领域的规范化诊疗水平不断提升。

从质量控制指标看,STEMI死亡率4.8%已接近国际先进水平,心力衰竭死亡率2.6%、心房颤动死亡率0.14%、先天性心脏病介入治疗死亡率0.3%等核心指标均表现良好。心律失常介入治疗并发症率控制在较低水平,CCTA辐射剂量持续下降,体现了技术进步和质量改进的成效。

- 搜索

-

- 1000℃李寰:先心病肺动脉高压能根治吗?

- 1000℃除了吃药,骨质疏松还能如何治疗?

- 1000℃抱孩子谁不会呢?保护脊柱的抱孩子姿势了解一下

- 1000℃妇科检查有哪些项目?

- 1000℃妇科检查前应做哪些准备?

- 1000℃女性莫名烦躁—不好惹的黄体期

- 1000℃会影响患者智力的癫痫病

- 1000℃治女性盆腔炎的费用是多少?

- 标签列表

-

- 星座 (702)

- 孩子 (526)

- 恋爱 (505)

- 婴儿车 (390)

- 宝宝 (328)

- 狮子座 (313)

- 金牛座 (313)

- 摩羯座 (302)

- 白羊座 (301)

- 天蝎座 (294)

- 巨蟹座 (289)

- 双子座 (289)

- 处女座 (285)

- 天秤座 (276)

- 双鱼座 (268)

- 婴儿 (265)

- 水瓶座 (260)

- 射手座 (239)

- 不完美妈妈 (173)

- 跳槽那些事儿 (168)

- baby (140)

- 女婴 (132)

- 生肖 (129)

- 女儿 (129)

- 民警 (127)

- 狮子 (105)

- NBA (101)

- 家长 (97)

- 怀孕 (95)

- 儿童 (93)

- 交警 (89)

- 孕妇 (77)

- 儿子 (75)

- Angelababy (74)

- 父母 (74)

- 幼儿园 (73)

- 医院 (69)

- 童车 (66)

- 女子 (60)

- 郑州 (58)