首页 > 医疗资讯/ 正文

神经母细胞瘤是最常见的颅外儿童实体瘤,起源于神经嵴子代细胞。它表现出显著的发育可塑性和肿瘤内异质性,导致高危病例的存活率低于50%。这种可塑性背后的调节机制仍然很难理解。

2025年5月9日,苏州大学汪健、瑞典卡罗林斯卡学院Hu Yizhou、Patrik Ernfors共同通讯在Developmental Cell在线发表题为“Single-cell MultiOmics and spatial transcriptomics demonstrate neuroblastoma developmental plasticity”的研究论文,该研究利用单细胞多组学和空间转录组学证明神经母细胞瘤的发育可塑性。

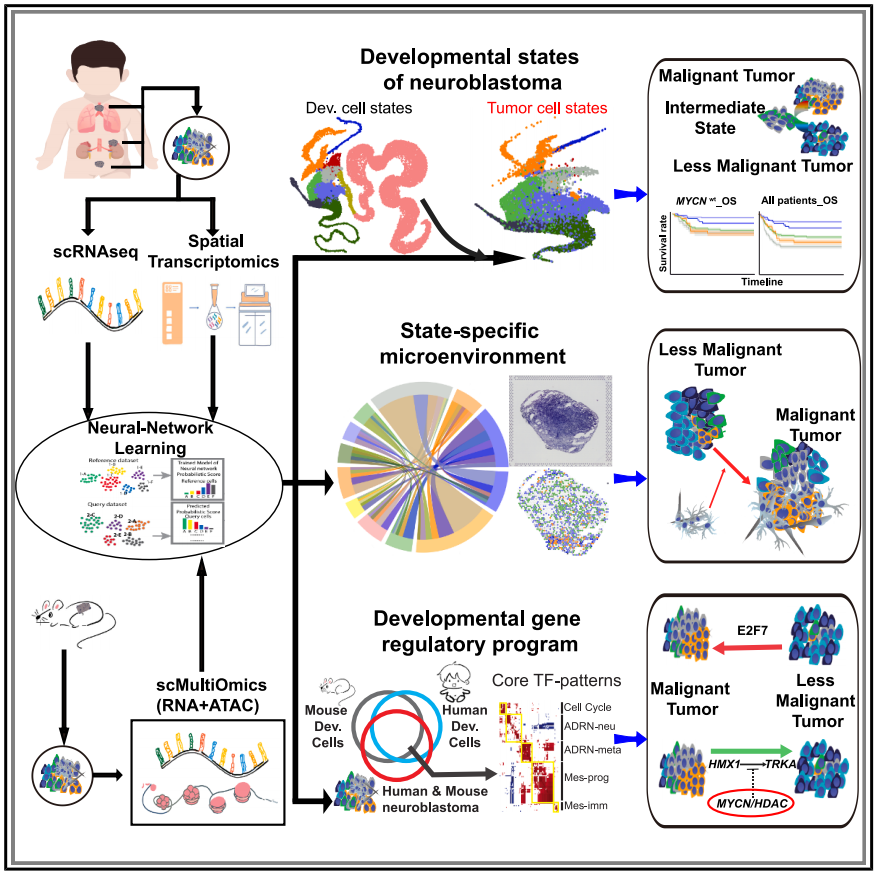

该研究使用来自小鼠自发性肿瘤模型的单细胞多组学和来自人类患者样本的空间转录组学来剖析控制神经母细胞瘤发育状态的转录和表观遗传学景观。研究人员确定了高危神经母细胞瘤中对恶性转变至关重要的发育中间状态,并揭示了广泛的表观遗传启动对不同状态转变的潜在能力。此外,绘制了增强子基因调控网络(eGRNs)和维持这些侵袭状态的肿瘤微环境。通过靶向控制eGRNs的转录因子可以干扰状态转换和恶性肿瘤。

肿瘤内细胞异质性是癌症的一个标志,通常反映原始细胞的发育谱系状态,显著影响治疗反应和患者生存率。这强调了描述肿瘤内驱动谱系定型的机制的重要性。除了致癌突变,肿瘤进展还依赖于发育命运决定程序的激活,然而促进细胞异质性和跨谱系细胞类型转变的调控逻辑仍然难以捉摸。

神经母细胞瘤是一种高度可塑性的儿童实体癌,表现出肿瘤内异质性,耐药克隆损害了治疗效果。根据国际神经母细胞瘤风险组(INRG)分期、患者年龄、肿瘤组织学、分化和MYCN原癌基因(MYCN)扩增等因素,将其分为低、中、高风险组。不到50%的高风险患者实现5年生存率。5神经母细胞瘤起源于腹外侧干神经嵴子代,通常分化为交感神经元、外周神经胶质和嗜铬细胞。这些细胞也作为许旺细胞前体(SCPs)迁移,在不同的神经系统中分化为间充质细胞 大多数嗜铬细胞来源于至少两种中间细胞类型的SCPs:“桥”和“连接”细胞,其中后者显示成神经细胞和嗜铬细胞的分子特征。各种子代的命运决定由内在和微环境特异性基因调控网络协调。在这种发育背景下,成神经细胞瘤通过遗传异常如MYCN扩增和ALK突变启动,而微环境进一步影响恶性肿瘤。

机理模式图(图源自Developmental Cell)

该研究采用了一种结合单细胞多组学和空间转录组学(ST)的综合方法23来检测转录状态、开放染色质景观和肿瘤微环境沿神经嵴分化轨迹的变化。研究人员发现了一种高危神经母细胞瘤特有的中间状态,强调了细胞可塑性对患者预后的影响。该发现揭示了与神经母细胞瘤固有的发育可塑性相关的广泛的表观遗传启动,表明状态转换的潜在能力可以由遗传改变和微环境线索触发。此外,还确定了每个发育状态下的增强子基因调控网络。通过引入控制这些eGRNs的转录因子(TF ),我们展示了它们是如何影响状态转换和肿瘤恶性程度的。值得注意的是,每种成神经细胞瘤状态都被独特的区域微环境所包围,这些微环境维持着邻近肿瘤细胞的发育特征。

参考信息:

https://www.cell.com/developmental-cell/fulltext/S1534-5807(25)00251-5

猜你喜欢

- 搜索

-

- 1000℃李寰:先心病肺动脉高压能根治吗?

- 1000℃除了吃药,骨质疏松还能如何治疗?

- 1000℃抱孩子谁不会呢?保护脊柱的抱孩子姿势了解一下

- 1000℃妇科检查有哪些项目?

- 1000℃妇科检查前应做哪些准备?

- 1000℃女性莫名烦躁—不好惹的黄体期

- 1000℃会影响患者智力的癫痫病

- 1000℃治女性盆腔炎的费用是多少?

- 标签列表

-

- 星座 (702)

- 孩子 (526)

- 恋爱 (505)

- 婴儿车 (390)

- 宝宝 (328)

- 狮子座 (313)

- 金牛座 (313)

- 摩羯座 (302)

- 白羊座 (301)

- 天蝎座 (294)

- 巨蟹座 (289)

- 双子座 (289)

- 处女座 (285)

- 天秤座 (276)

- 双鱼座 (268)

- 婴儿 (265)

- 水瓶座 (260)

- 射手座 (239)

- 不完美妈妈 (173)

- 跳槽那些事儿 (168)

- baby (140)

- 女婴 (132)

- 生肖 (129)

- 女儿 (129)

- 民警 (127)

- 狮子 (105)

- NBA (101)

- 家长 (97)

- 怀孕 (95)

- 儿童 (93)

- 交警 (89)

- 孕妇 (77)

- 儿子 (75)

- Angelababy (74)

- 父母 (74)

- 幼儿园 (73)

- 医院 (69)

- 童车 (66)

- 女子 (60)

- 郑州 (58)