首页 > 医疗资讯/ 正文

背景:吸入麻醉和全凭静脉麻醉(TIVA)对心脏手术后患者预后的影响目前仍不明确。

方法:在中国16家三级医院开展多中心随机试验。接受择期心脏手术的成年患者按1:1的比例随机分配接受吸入麻醉(七氟烷或地氟烷)或以丙泊酚为基础的全静脉麻醉(TIVA)。主要结局指标为住院期间预先设定的主要并发症以及术后30天死亡率。

结果:在3123例随机分组的患者中,3083例(98.7%;平均年龄55岁;1419例[46.0%]为女性)被纳入改良意向性分析。两组患者主要复合结局实践发生率相似(吸入组:1531例患者中517例(33.8%)vs 全凭静脉组:1552例患者中515例(33.2%);相对危险度为1.0[0.92-1.12];p=0.76;调整后比值比1.05[0.90-1.22];p=0.57)。次要结果中,6 个月和 1 年的全因死亡率、机械通气时间、重症监护病房和住院时长以及总住院费用两组间均无显著差异。

结论:对于行心脏手术的患者,无论是吸入麻醉还是丙泊酚静脉麻醉,临床效果并没有差异。

关键词:心脏手术;吸入麻醉;静脉麻醉;发病率;死亡率;丙泊酚

心脏手术后的患者预后受患者特征、外科技术和围手术期管理的影响。多年以来,制定策略以降低围手术期发病率和死亡率一直是研究的热点。基础实验、临床研究和meta分析表明,吸入性麻醉药可保护心肌,防止缺血再灌注损伤;主要表现为心肌梗死风险降低,以及在心脏手术后观察到的心肌肌钙蛋白释放和心脏功能保留方面的益处。然而,吸入性麻醉药对发病率和死亡率的影响并不一致。先前关于麻醉类型和患者预后的研究主要比较死亡率或特定并发症,如心肌梗死并发症、神经认知障碍或肾脏损伤的发生率存在争议,其结果相互矛盾。近期MYRIAD试验纳入了5400例冠状动脉搭桥术(CABG)病例,结果显示接受吸入性麻醉和全静脉麻醉(TIVA)的患者在预后方面并无差异。这些发现尚未在其他试验中得到证实,目前仍在讨论基于麻醉类型的心脏保护措施的潜在益处。

术后严重并发症是影响心脏手术后患者预后最重要的因素之一,决定着患者短期和长期结局。在外科文献中,对于严重并发症的定义和发生率一直存在异质性,因此后续开发了一个五级分类系统,对并发症根据实施的医疗干预程度对其进行分级。该分类系统对患者和医疗服务提供者都具有重要意义。明确严重并发症的定义至关重要,因为它可以消除数据解读的主观局限性,使并发症结局更易于记录和核实。截至目前,尚无研究提供证据支持哪一种麻醉方式更有利于预防心脏手术后特定严重并发症。因此,我们进行了一项大型临床试验,即心脏手术中挥发性麻醉与全静脉麻醉(VIRS)试验,以测试术中使用吸入麻醉与基于丙泊酚的TIVA相比,是否会影响术后患者结局。

方法

VIRS试验是一项多中心随机研究,设有两个平行处理组。患者来自中国16家心脏外科中心。研究方案已获得四川大学华西医院临床研究伦理委员会(批准号:2017[294];2017年10月18日)以及其他参与中心的伦理委员会批准。该试验已在中国临床试验注册中心注册(ChiCTR-IOR-17013578;2017年11月11日)。随机分组前,所有患者均签署了书面知情同意书。

研究对象

所有参与中心需为每年预计进行超过300例心脏手术的三级医院。符合条件的患者为年龄18岁及以上、计划择期行心脏手术的成年人。排除标准包括:微创心脏手术(如经胸房间隔缺损闭合术、经皮心脏瓣膜手术或心律失常手术)、急诊手术、既往30天内患者参与其他随机临床试验、妊娠、同期心脏和非心脏联合手术、以及对本试验中使用的任何一种麻醉剂有不良反应史。

随机化和盲法

符合入组标准的患者按1:1比例随机分配至两种麻醉方案组,包括吸入性麻醉(七氟烷或地氟烷)或基于丙泊酚的TIVA。使用基于网络的安全动态随机化程序(选择偏倚最小化)进行随机分配。参与中心通过中央随机服务纳入患者。根据年龄(<65岁和≥65岁)、性别、体重指数(<18.5、18.5 - 24.9和≥25 kg/m²)、欧洲心脏手术风险评估系统(EuroSCORE)评分(0 - 4分和>4分)以及预计体外循环时间(<120分钟和≥120分钟)进行随机分层。知晓试验分组情况的麻醉医师不参与术后数据收集、录入或分析。参与术后数据收集的人员,包括重症监护病房医师,对研究分组不知情。患者根据各中心主要研究者或指定人员预先确定的标准进行盲法评估。受试者不知晓试验分组情况。

试验干预

除了接受分配的麻醉药物治疗方案,所有患者全身麻醉维持接受的阿片类药物和非去极化肌肉松弛剂,由主诊医师酌情决定。平均动脉压维持在基线的20%以内,但不低于65 mmHg,如发生低血压并可酌情使用血管活性药物。吸入性麻醉组的受试者通过挥发罐连接到空气-氧气混合器的麻醉回路,接受吸入性麻醉剂(七氟烷或地氟烷)。主诊麻醉医师在整个手术过程中维持0.5 - 2.0最低肺泡有效浓度(MAC)的吸入性麻醉剂。体外循环期间,七氟烷或地氟烷通过连接到体外循环回路氧气出口的挥发罐给药。TIVA组的患者禁止接受吸入性麻醉剂。丙泊酚采用靶控输注或手动控制输注,目标浓度为3 - 8 mg·kg⁻¹·h⁻¹。两组均允许根据分中心实践调整靶浓度,同时使用脑电双频谱指数(BIS)监测麻醉深度(目标值40 - 60),BIS并非主要监测手段。两组麻醉方案、围术期监测方案及疼痛诊疗方案根据当地机构实践可进行个体化调整。根据临床指征使用血管活性药物、静脉输液、正性肌力药物和常规实验室检查,不进行额外的实验室检查。

数据收集

收集基线特征、并存疾病、术中用药、术后ICU 和住院时间、主要结局以及是否存在偏离方案。对试验组分配设盲的研究人员在术后30 天、6个月和 1 年时对患者进行电话随访,重点关注生存率。若电话随访不成功,记录三个联系电话(包括受试者,家属以及全科医生的电话)以确保全面数据收集。

受试者结局

主要结局指标包括术后住院期间主要并发症的复合终点和术后30天内死亡率。术后住院期间主要并发症包括心血管系统并发症(心律失常、急性心力衰竭、急性心肌梗死、心脏骤停和心脏压塞)、呼吸系统并发症(肺部感染、胸腔积液、呼吸衰竭、急性呼吸窘迫综合征和气胸)、神经系统并发症(中风、术后认知障碍和癫痫)以及其他并发症如急性肾功能不全、术后出血、深静脉血栓、败血症、休克和多器官功能障碍综合征。主要并发症定义为需要药物治疗或手术干预、导致死亡、危及生命或导致持续或显著残疾/失功能能的任何事件(即Clavien-Dindo 分类 Ⅱ 级或更高)。在复合结局中,即使发生多个此类事件,受试者也仅计数一次。次要结局为术后6个月和1年的全因死亡率、机械通气时间、ICU 和住院时间、总住院费用以及生活质量(QoL,使用八项简明健康调查 [SF-8] 问卷评估)。然而,在最终版本中,由于财务限制无法支付 SF-8 的高额版权费,我们将 QoL 评分排除在次要结局之外。

统计分析

样本量

在一项比较吸入麻醉和TIVA对心脏手术患者影响的meta分析中,TIVA 组肺部并发症、肺外器官并发症和死亡率的发生率分别为13.3%、9.2%和3.4%,而吸入麻醉组的相应发生率分别为9.7%、6.2%和2.1%。基于这些发现,我们假设本研究中 TIVA 组主要并发症发生率为13.3%,吸入麻醉组为9.7%。为在双侧显著性水平5%和效能80%下检测两组间3.6%的最小差异,研究需要总样本量 3100例。

数据分析

主分析基于校正的意向性分析原则进行。敏感性分析基于符合研究方案分组进行。数据以计数(百分比)、平均值(标准差)或中位数(四分位距)表示。使用绝对标准化差异评估两组间基线和术中变量的平衡性,差异> 0.071(即 1.96×√[(n1+n2)/(n1×n2)])视为不平衡(按 Austin 定义)。对于主要和次要结局的患者率的比较,使用χ² 检验。报告相对危险度(RR)和 95% 可信区间(CI)。未计划对缺失的主要结局数据进行插补。作为事后分析,我们对主要结果进行了插补分析,并进行了混合效应逻辑回归分析,将性别、年龄、左心室射血分数(LVEF)、EuroSCORE得分、体外循环的持续时间和手术类型作为协变量,试验中心作为随机效应变量(详细见补充附录A 更新的统计分析计划)。对于连续次要结果的中位数比较,使用基于中位数的回归模型用可信区间估计中位数差异(中位数回归)。对于时间-事件变量(ICU 停留时间和术后住院时间),使用Kaplan-Meier 生存分析进行分析,组间差异使用log rank时序检验;使用单变量 Cox 比例风险模型计算风险比(HR)和 95% CI。对主要结局进行预设的亚组分析,包括性别、年龄组(<65 岁和≥65 岁)、LVEF(<50% 和≥50%)、EuroSCORE(0-4 和 > 4)、体外循环持续时间(<120 分钟和≥120 分钟)和手术类型(单纯 CABG、任何瓣膜手术和其他手术类型)。1年生存分析用 Kaplan-Meier 曲线表示。使用 Cox 比例风险模型计算 HR和 95% CI,不调整协变量。对于所有假设,双侧 P<0.05 视为具有统计学意义。统计分析使用 R 版本 4.1.2(奥地利维也纳 R 统计计算基金会)进行。

结果

试验人群

2018年3月至2022年1月期间,中国16个中心对 7151 例心脏手术患者进行了筛查(中心列表见补充附录 B,表 S1),其中5289 例符合纳入标准。共有3123例患者提供书面知情同意并最终接受随机化:1556 例随机分配至吸入性组,1567 例随机分配TIVA 组。其中,吸入性组和TIVA 组分别有25 例和 15 例受试者因各种原因被排除,最终3083 例(98.7%)受试者符合校正意向性分析标准(图1)。共有63例(2.0%)受试者在维持期间同时接受吸入性麻醉药和丙泊酚,4 例(0.1%)受试者从吸入性麻醉组改为至TIVA 组,反之亦然。此外,24 例受试者缺失主要结局数据。因此,剩余2996例受试者纳入方案分析(图 1)。

图1. 研究流程图

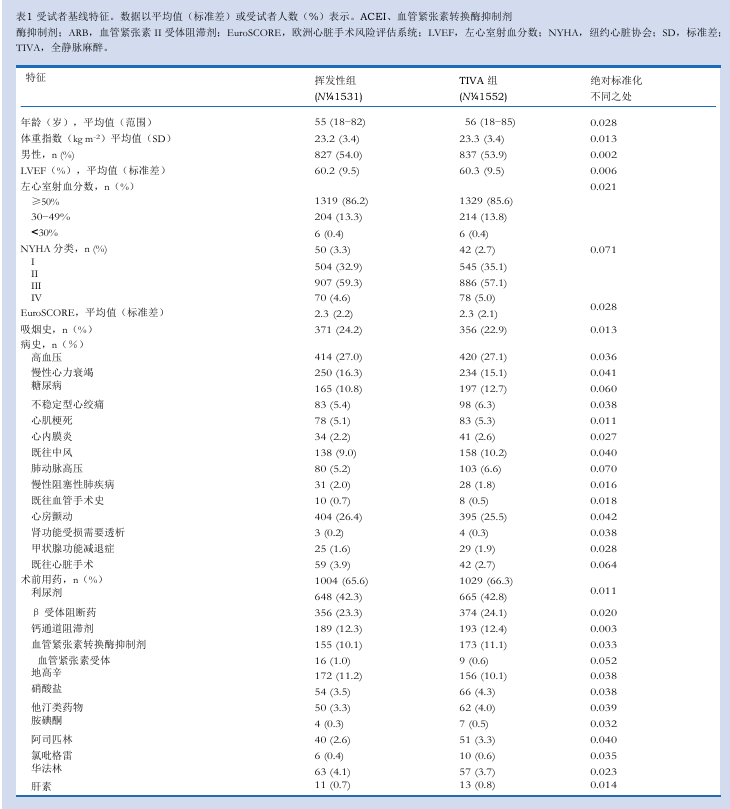

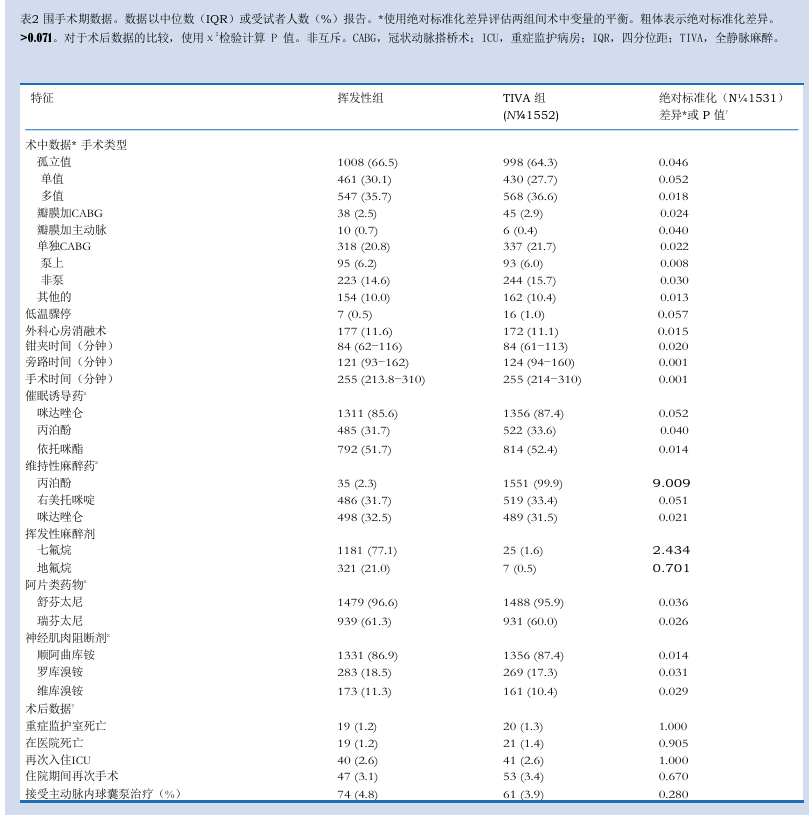

两组间基线变量相似(表1)。如预期,TIVA组接受丙泊酚的受试者数量多于吸入性组,依从性为97.6%。相反,吸入组七氟醚和地氟醚的使用率较高,依从性为96.7%。其他围术期变量两组间具有可比性(表 2)。

主要结局

吸入组1531例患者中有517例(33.8%)发生了任意一种复合终点事件,而TIVA组1552例患者中为515例(33.2%),两组的主要结局复合终点发生率相当(RR 1.02,95% CI 0.92-1.12;P=0.76;调整优势比1.05,95% CI 0.90-1.22;P=0.57)。符合方案分析结果与意向性分析结果一致:吸入组1481例受试者中502例(33.9%)和TIVA组中1515例患者中的507 例(33.5%)发生了主要结局事件(RR 1.01,95% CI 0.92-1.12;P=0.83;表 3)。

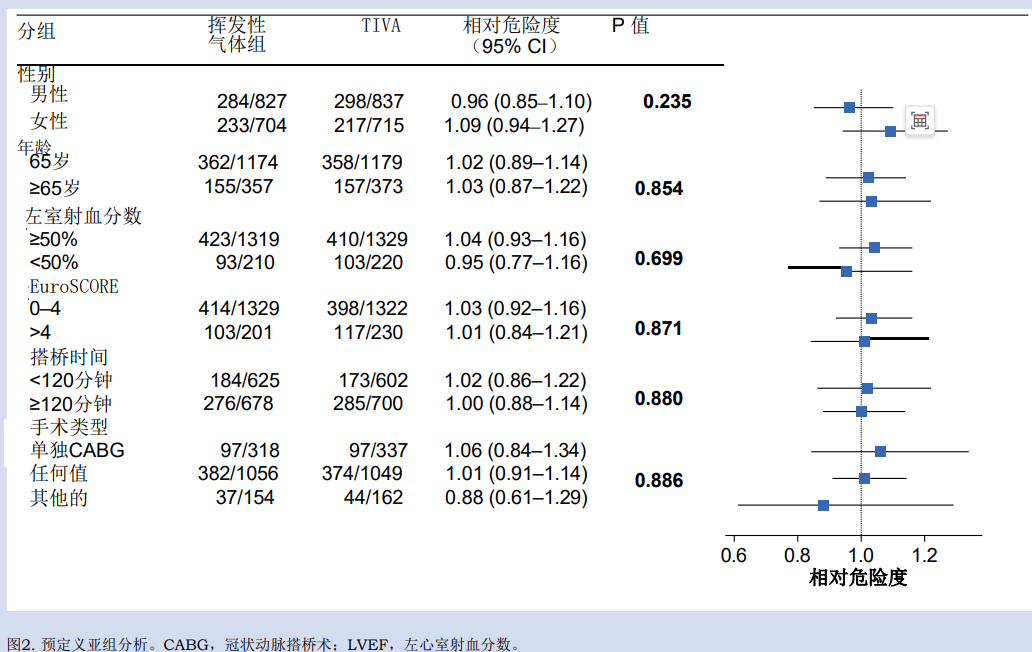

住院期间,吸入组514例受试者(33.6%)和TIVA组512例患者(33.0%)观察到主要并发症(主要并发症按系统详细列表见补充附录 B,表 S3)。术后30天随访时,吸入组1531例患者中有31例(2.0%)出现死亡,TIVA组1552例患者中的30例(1.9%)死亡(RR 1.05,95% CI 0.64-1.72;P=0.96;表 3)。麻醉药物对主要结局发生的影响在各亚组中一致(图 2),包括男性 vs 女性、年龄 <65 岁 vs ≥65 岁、LVEF<50% vs ≥50%、EuroSCORE 0-4 vs>4、体外循环持续时间 < 120分钟 vs ≥120分钟,以及单纯CABG vs 任何瓣膜手术 vs 其他手术类型。按中心分层的亚组分析也显示试验干预对主要结局无显著影响。使用缺失数据进行的事后分析结果也显示无显著差异。

图2 预定义的亚组分析

次要结局

两组在术后6个月和1年全因死亡率、机械通气时间、ICU停留时间和住院时间或总住院费用方面无显著差异(表3)。1 年死亡率的 Kaplan-Meier 曲线显示两组间无显著差异(HR 1.06;95% CI 0.71-1.58;P=0.79)。

讨论

在这项涉及接受各种择期心脏手术、患者病种组合多样的的多中心随机试验中,接受吸入麻醉和基于丙泊酚的TIVA的受试者在住院期间主要并发症发生率和30天死亡率无显著差异。次要结局指标,包括术后6个月或1年死亡率、机械通气时间、ICU时间和住院时间以及总住院费用在内两组间也无显著差异。

VIRS研究有几个优势。首先,作为在中国进行的大型多中心随机试验,VIRS 研究的干预方法切实可行,其结局(尤其是与发病率和死亡率相关的结局)对患者和医疗提供者都具有重要意义。其次,VIRS研究主要关注影响心、肺、脑和肾等重要器官的严重并发症,同时排除可通过初步治疗解决的轻微并发症。第三,研究纳入了多种心脏外科手术,其中瓣膜手术占多数(70%),这是先前研究中相对未充分探索的领域。第四,本研究的样本量足够大,可以测量罕见事件并检测两组间可能的显著差异。此外,延长的随访时间便于调查长期结局。

继MYRIAD 试验之后,本研究是第二项比较吸入性和静脉麻醉对心脏手术发病率和死亡率影响的大型随机试验。然而,我们的方法在几个方面有所不同。我们的主要关注点是住院期间主要并发症和30 天死亡率,而1年死亡率是次要结局。在我们的研究中,吸入性麻醉药物在整个手术过程中(体外循环前后和期间)施用,而MYRIAD 试验中建议使用吸入性策略但非强制。此外,我们纳入了各种类型的心脏手术,其中瓣膜手术比例较高,而MYRIAD 试验仅关注 CABG。

关于作为主要结局组成部分的主要并发症,我们观察到吸入麻醉和TIVA之间无显著差异。这一发现与既往几项随机试验和一项meta分析一致,后者报告吸入麻醉在心脏手术后的心律失常、心肌梗死、急性肾损伤、肺部并发症、神经系统事件或神经认知功能障碍方面并不优于 TIVA。然而,由于样本量有限,这些研究的证据不足以得出明确结论。因此,VIRS试验的大样本量提供了进一步的证据。可能影响结果的一个因素是研究的实用性设计,允许主治麻醉医师在诱导或维持阶段自由使用任何他们认为合适的静脉药物(如咪达唑仑和右美托咪定),这些药物已被证明会减弱吸入性药物的潜在有利影响。这些因素可能影响了结果。另一个因素是本研究主要纳入低风险患者,术前左心室射血分数LVEF较高和EuroSCORE得分较低。吸入性麻醉药物的潜在心脏保护作用可能在高风险患者或与较高发病率和死亡率相关的更复杂手术中更为明显。因此,涉及高风险患者的大型随机试验对于重新评估临床证据至关重要。

先前探讨麻醉类型与患者预后的研究主要比较了吸入麻醉和TIVA之间的死亡率。一项meta分析显示吸入性麻醉药物可降低1年死亡率,但短期死亡率与静脉麻醉相比无差异。其他meta分析表明吸入性麻醉方案在死亡率方面无益处。我们的结果与MYRIAD 试验一致,表明吸入麻醉和基于丙泊酚的TIVA在术后30天、6个月和1年死亡率方面无显著差异,尽管这两项试验纳入了不同类别的心脏手术。此外,本试验中接受瓣膜手术与CABG手术患者的亚组分析未显示治疗效果的差异。MYRIAD试验和我们试验中关于1年死亡率的发现与最近一项报告吸入麻醉降低长期死亡率的meta分析形成对比。这种差异可能解释为我们的研究和MYRIAD研究中观察到的术后1年死亡率较低(2.9% 和 3.1%,合并死亡率为6.1%),且这些试验中体外循环所占手术类型的比例较高,而吸入性麻醉的心脏保护可能在非体外循环CABG中更受青睐。与主要并发症和死亡率的发现一致,其他次要结局在两组间也无显著差异。

本研究有几个局限性。首先,约一半的参与者(44.2%)来自单一医院。然而,按中心分层的亚组分析和包括试验中心作为随机效应的混合效应逻辑回归分析得出相似结果,表明单一医院的影响较小。其次,无法控制住院期间再次手术患者的麻醉药物类型和ICU镇静可能引入一些潜在的偏倚和混杂来源。第三,监测了吸入性麻醉药的呼气末浓度和丙泊酚的总剂量或平均输注速率,但未记录,因此无法将剂量纳入本研究。缺乏脑电图监测数据构成不可否认的局限性,因为尚不清楚这两种干预在何种药物剂量下等效。不同的丙泊酚剂量或MAC对疗效的影响可能有所不同。

总之,在接受心脏手术的低风险成年人中,与基于丙泊酚的TIVA相比,使用吸入性麻醉在住院期间主要并发症和术后30天内死亡的结局上无显著差异。

参考文献

Deng XQ, Yu H, Wang WJ, Wu QL, Wei H, Deng JS, Li ZJ, Wu JZ, Yang JJ, Zheng XM, Wei JJ, Fan SS, Zou XH, Shi J, Zhang FX, Wu DQ, Kou DP, Wang T, Wang E, Ye Z, Zheng X, Chen G, Huang WQ, Chen Y, Wei X, Chai XQ, Huang WQ, Wang L, Li K, Li L, Zhang Y, Li R, Jiao JL, Yu H, Liu J. Effect of volatile versus propofol anaesthesia on major complications and mortality after cardiac surgery: a multicentre randomised trial. Br J Anaesth. 2024 Aug;133(2):296-304. doi: 10.1016/j.bja.2024.05.008. Epub 2024 Jun 5.

- 搜索

-

- 1000℃李寰:先心病肺动脉高压能根治吗?

- 1000℃除了吃药,骨质疏松还能如何治疗?

- 1000℃抱孩子谁不会呢?保护脊柱的抱孩子姿势了解一下

- 1000℃妇科检查有哪些项目?

- 1000℃妇科检查前应做哪些准备?

- 1000℃女性莫名烦躁—不好惹的黄体期

- 1000℃会影响患者智力的癫痫病

- 1000℃治女性盆腔炎的费用是多少?

- 标签列表

-

- 星座 (702)

- 孩子 (526)

- 恋爱 (505)

- 婴儿车 (390)

- 宝宝 (328)

- 狮子座 (313)

- 金牛座 (313)

- 摩羯座 (302)

- 白羊座 (301)

- 天蝎座 (294)

- 巨蟹座 (289)

- 双子座 (289)

- 处女座 (285)

- 天秤座 (276)

- 双鱼座 (268)

- 婴儿 (265)

- 水瓶座 (260)

- 射手座 (239)

- 不完美妈妈 (173)

- 跳槽那些事儿 (168)

- baby (140)

- 女婴 (132)

- 生肖 (129)

- 女儿 (129)

- 民警 (127)

- 狮子 (105)

- NBA (101)

- 家长 (97)

- 怀孕 (95)

- 儿童 (93)

- 交警 (89)

- 孕妇 (77)

- 儿子 (75)

- Angelababy (74)

- 父母 (74)

- 幼儿园 (73)

- 医院 (69)

- 童车 (66)

- 女子 (60)

- 郑州 (58)