首页 > 医疗资讯/ 正文

胰腺癌是一种恶性程度极高的消化系统肿瘤,因其早期症状隐匿、进展迅速、致死率高,且现在治疗手段仍较为有限,有“癌中之王”之称。最新数据显示,我国胰腺癌发病数为11.87万人,位列全癌种第10位;死亡率位列全癌种第6位。中国乃至全球范围内胰腺癌的发病率和死亡率呈上升趋势。

为解决胰腺癌的治疗困境,研究者需要建立临床前模型,弥补传统的细胞系或动物模型的不足,更好地模拟胰腺癌的发病机制、生物学行为和治疗响应等。临床前模型能够较为真实地反映出患者对于药物等治疗策略在体内的效果,也可以作为基础研究的有力证据。近年来,随着基础研究和临床研究的发展,胰腺癌的治疗发展迅速,部分研究成果已经实现胰腺癌患者更好的生存获益,但整体情况仍不乐观。早年胰腺癌治疗药物的研发过程中,缺乏能准确反映肿瘤细胞生物学特性并模拟其复杂微环境的模型,某种程度上阻碍了新药的研发。然而,随着类器官、条件重编程(CR)等技术在研究中逐渐被应用,临床转化研究具备了更可靠的条件。笔者将对现有的胰腺癌临床前模型进行综述,按出现的时间顺序包括人源性组织异种移植(PDX)、CR技术、患者来源的类器官(PDO)和循环肿瘤细胞(CTC)衍生类器官等模型的历史发展、研究现状及优缺点,并在此基础上梳理从临床前模型实现临床转化的研究,指出未来的研究前景。

1用于临床转化前药物研究的胰腺癌模型特点

胰腺癌临床前研究采用多种来源的模型,包括原发肿瘤、转移灶、基因编辑细胞系和体液癌细胞,这些多元化的细胞资源丰富了实验样本,有助于模拟体内生物学行为,提升机制研究、药物筛选的代表性。部分非传统癌症动物模型可以解决一些非常规的问题,例如癌基因KRAS(Kirsten大鼠肉瘤病毒癌基因同源物)的活性化,以及抑癌基因TP53(肿瘤蛋白p53)、CDKN2A(细胞周期依赖性激酶抑制剂2A)和SMAD4(SMAD家族成员4)的失活被认为是胰腺导管上皮进展为胰腺导管腺癌(PDAC)的基础,但由于技术原因,在小鼠中并不能培育出这4个位点同时突变的模型。近期,日本研究人员培育出的“4-Hit”果蝇突破了这一瓶颈,并利用果蝇便于遗传学筛查的优势,快捷高效地找出MEK(丝裂原活化蛋白激酶激酶)和AURKB(极光激酶B)这2个治疗靶点。

胰腺癌模型的细胞种类也存在多样性。和大多数癌种一样,胰腺癌也可以从癌症分化(不同分化程度的胰腺癌细胞,如PDAC细胞、内分泌癌细胞等)、癌症阶段(胰腺癌前期病变的导管内乳头状黏液瘤细胞,胰腺导管化生等)以及附属细胞[与胰腺癌发生发展密切相关的癌症相关成纤维细胞(CAF)、免疫细胞等]等方面细致分类。针对不同的模型,需要采用不同的研究思路和标准。

在当前胰腺癌研究领域中,治疗靶点的探索是临床前研究的关键。因此,在构建和选择生物模型的过程中,需要特别注重靶点的代表性。例如,胰腺癌研究中常用的PANC-1存在KRAS、TP53和p16基因突变,而Capan-2存在CDKN2A基因突变,这些靶点的不同会影响试验药物的效果。正因如此,许多胰腺癌治疗药物的有效性只针对某一部分患者群体。

2临床前胰腺癌肿瘤模型

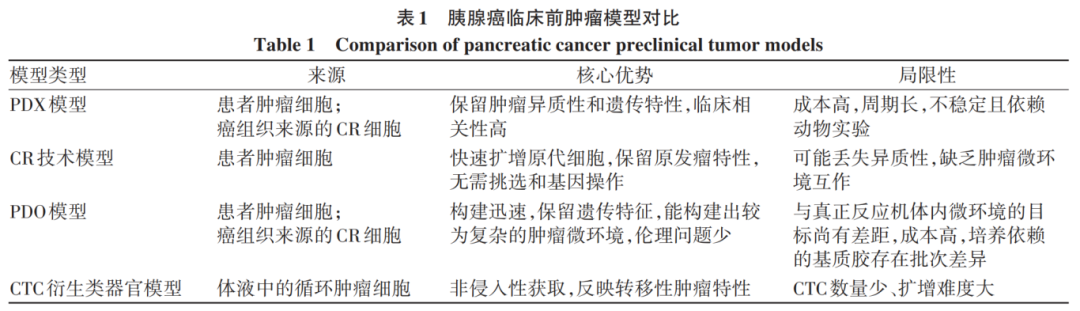

传统胰腺癌临床前药物研究模型以细胞模型和动物模型为核心,二者优势互补。细胞模型基于商品化人源胰腺癌细胞系(如PANC-1、MIA PaCa-2、Capan-1/2、BxPC-3等),凭借低成本、操作便捷及高标准化的特点,广泛应用于化合物疗效初筛和基因机制研究,但其缺乏体内肿瘤微环境及药物代谢过程的模拟能力,可能导致体外与体内疗效的偏差。动物模型则以小鼠为核心,包括基因工程小鼠(如KRAS/TP53突变的KPC小鼠模型)和原位小鼠。前者能够快速低成本成瘤,但特异性不足;后者通过化学致癌剂诱导胰腺癌发生,虽然其能低成本在较短时间内产生肿瘤,但特异性低,可能引起其他器官肿瘤,可重复性也较低。动物模型适用于低通量研究,聚焦药物毒性、机制验证及疗效评估,通常与细胞模型形成“体外初筛→体内验证”的递进策略。尽管传统模型存在诸多局限,其成熟的操作体系和互补性优势仍是药物临床转化研究不可或缺的基石。下面将依次介绍PDX、CR技术、PDO及CTC衍生类器官4种新型临床前肿瘤模型(表1)。

2.1 PDX模型

PDX模型于1969年首次报道,Rygaard等在裸鼠体内中植入了结肠癌患者的一块肿瘤,该肿瘤维持了76代。PDX模型制备的原理主要是将患者的癌组织异位或原位移植到免疫缺陷的小鼠体内,当肿瘤在小鼠体内生长到一定大小后,需要取出肿物并重新植入其他小鼠体内,如此进行多代之后能够获得遗传稳定的肿瘤,方可进行临床转化前药物研究。PDX模型的优点在于其能够较好地模拟原代肿瘤的病理结果和遗传状况,可用于肿瘤发生发展过程中关键变异基因的研究,还可作为替代模型用于药物筛选和耐药评估,有助于实现肿瘤患者的个体化治疗,减少临床试验风险。然而,PDX模型不能完全模拟人体内的肿瘤微环境,这导致长出的肿瘤仍与患者原始肿瘤存在差异,且该模型无法完全涵盖肿瘤随时间的动态变化。PDX模型的建立往往需要半年到1年的时间,不能满足术后快速制订化疗方案的临床需求,且建模成功率受到肿瘤类型、恶性程度、细胞比例、操作技术等诸多因素影响,具有不稳定性。

目前,PDX模型广泛用于抗癌药物的开发,是评估药物疗效和敏感性的有力工具,常与基因工程小鼠、类器官等模型合用来提高证据强度。Lim团队发现,在PDAC患者来源的PDX模型中,联合应用ERK(细胞外信号调节激酶)和HER(人类表皮生长因子受体)抑制剂减缓了肿瘤生长;应用MAPK(丝裂原活化蛋白激酶)抑制剂联合德曲妥珠单抗可使大多数接受试验的PDX肿瘤持续消退,而不会引起明显毒性。MAPK抑制剂联合EGFR抑制剂治疗KRASG12R突变的晚期PDAC患者的临床试验正在招募阶段(NCT05630989)。PDX模型也广泛应用于胰腺癌耐药性的研究中,为晚期胰腺癌患者提供了有前景的治疗组合。本团队利用患者胰腺癌标本成功建立66例PDX,并通过吉西他滨药效学试验筛选出敏感PDX与耐药PDX,应用多组学测序探究敏感组与耐药组PDX的基因改变。该研究对胰腺癌化疗耐药的预测标志物和分子机制进行了系统的探索,为克服吉西他滨耐药提供了潜在的治疗靶点。总体而言,PDX模型在研究胰腺癌药物的疗效、耐药机理、治疗组合以及验证临床试验等多个方面,均得到了广泛的应用和实践。

2.2 CR技术模型

CR技术是通过从患者肿瘤组织中提取原代肿瘤细胞,然后在体外建立一个高效且稳定的细胞长期培养系统。该技术发明前最常用的细胞永生化的方法是利用病毒等途径向细胞基因组中加入永生化原癌基因,该方法在损失肿瘤细胞的遗传特性的同时获得永生细胞的效率也并不高;而CR技术通过γ射线辐射处理小鼠成纤维细胞,然后将其和人源肿瘤细胞共培养,并在培养体系中加入一些激酶抑制剂从而赋予人源肿瘤细胞体外无限增殖的能力,这种无需挑选和基因操作的方法获得的细胞能够实现短期内无限增殖的干性,并且本身的遗传特性受到的影响更小,能够反映原代肿瘤的表型、遗传特性和药物敏感性等特征。如果将CR细胞移除出培养基,便可使细胞终末分化而终止永生化。CR技术的具体实现机制目前仍未完全研究清楚,且该过程中所用到的蛋白激酶可能会通过抑制肌动蛋白骨架,从而减弱肿瘤细胞的迁移能力。

胰腺癌组织来源的CR细胞可用于类器官和PDX模型的建立。Lee等通过使用CR方法对抗胰腺癌治疗药物的反应进行遗传分析,证实了CR以高一致性保留了原发胰腺癌的遗传特征。Beglyarova等先用CR的方法产生PDAC肿瘤样本,随后创建了匹配患者来源的PDX,并在此基础上开展了大量药物敏感性实验,为MYC-ERCC3相互作用在胰腺癌中的重要作用提供了初步的临床前证据,并为MYC依赖性癌症中关键生存信号的中断提供了一种新的机制方法。目前,针对ERCC3抑制剂治疗晚期难治性胰腺鳞状细胞癌的临床试验已有开展(NCT04896073)。CR技术在胰腺癌中的应用仍处于起步阶段,该技术在膀胱癌、前列腺癌等领域应用更多,未来会在胰腺癌研究领域有更广阔的应用。

2.3 PDO模型

2009年,Sato等通过实验发现Lgr5+细胞为小肠干细胞后,将小鼠Lgr5+细胞培养在含有EGF、Noggin、R-spondin的三维基质胶培养体系中,最终获得了一种能够模拟小肠形态结构和功能的隐窝-绒毛样复合体,标志着类器官技术的诞生。2013年,胰腺来源的类器官首次建立,但其只包含导管上皮样细胞]。2015年初,Cell杂志报道了人和小鼠癌症来源的胰腺类器官模型。类器官是一种源自人体组织或干细胞的在体外培养产生的三维组织模型,该模型在细胞类型、结构和功能上与原始组织高度相似。类器官构建方法包括悬浮培养、基质胶包埋、气液共培养、微流控芯片等。类器官培养方法的选择会影响类器官的形态。同一患者来源的细胞在悬浮培养和气液共培养条件下更容易生长为空泡型类器官,而包埋在基质胶中的类器官与实心类器官更相似。不同来源的患者培养出的类器官也存在很大的差异,这种现象的具体机制仍有待阐明。

胰腺癌类器官既可以直接通过病理标本培养获得,也可以在正常胰腺类器官的基础上通过诱导癌基因过度表达获得。与其他器官相比,胰腺组织纤维化成分丰富,组织整体呈碱性,脂肪含量较高。由于胰腺缺乏血管,许多血管相关药物难以在胰腺癌类器官的研究中发挥良好的作用。胰腺也具有寡免疫的特点,免疫抑制细胞较多,免疫促进细胞较少。上述因素导致胰腺器官难以产生血管结构。在成人胰腺中,目前认为不存在多能干细胞,但胰腺祖细胞已被证实存在。然而,这种多能祖细胞在出生后基本缺乏或有限,这使得胰腺内分泌细胞难以与胰腺腺泡细胞和上皮细胞在单一类器官中实现共培养。因此,构建具有多向分化潜能的胰腺类器官仍然是未来该领域研究中需要克服的难题。

在胰腺癌临床前模型方面,PDO具有一些独特优势。PDO不仅能够在模拟体内环境下实现便捷高效的细胞自分选和自组装,还能构建出较为复杂的肿瘤微环境,克服传统体外细胞系模型在三维结构方面的不足。此外,PDO还能有效减少PDX模型中存在的物种差异和伦理问题。类器官模型的局限性主要在于其仍未能完全概括目标器官的整体,例如经过几周的类器官培养传代,原始肿瘤中的CAF将发生亚种类变化和丢失,因此,当前的类器官和真正反映机体内微环境的目标尚有差距。目前大多数类器官培养均依赖于基质胶,然而基质胶提取自动物体内,昂贵的同时还存在批次差异。

在培养PDO时融合入人诱导多能干细胞衍生的间充质干细胞,便可以获得融合型胰腺癌类器官,这是一种能够更好反映CAF异质性的新型胰腺癌类器官模型。类器官目前广泛用于药物敏感性筛查和耐药研究。Duan等通过小鼠胰腺癌类器官进行了6 000多种化合物的筛查,发现马来酸环已西林能够作用于SREBP2这一位点,从而抑制KRASG12D突变的PDAC类器官的生长。Roy等利用胰腺癌类器官,通过OCT4(八聚体结合转录因子4)和SOX2(性别决定区Y框蛋白2)这2种标志物研究了不同治疗模式下胰腺癌的治疗抵抗。PDO也可以用于PDAC肿瘤代谢或遗传学相关研究,金钢教授团队通过多组学整合分析对胰腺癌PDO表征了2种代谢亚型——高葡萄糖代谢型和高脂质代谢型,并在队列分析中发现并验证GLUT1(葡萄糖转运蛋白1)/ALDOB(果糖二磷酸醛缩酶B)/G6PD(葡萄糖-6-磷酸脱氢酶)轴能够调节葡萄糖代谢重编程并赋予glucomet-PDAC化疗耐药性。该团队还将84例PDO的染色质可及性谱与组学测序数据和药敏分析结果相结合,发现了可能作为癌症驱动因素的调控性非编码突变,并揭示了与药物敏感性相关的染色质可及性特征,这些结果有助于更全面地了解胰腺癌的基因调控网络。

PDO作为临床前肿瘤模型在精准医疗领域也获得广泛应用。Boilève团队报告了迄今为止最大的胰腺癌PDO前瞻性研究。PDO培养的成功率为62%,这些类器官随后被纳入包括药物筛选的多种检测。研究表明,在平均6.8周内,91%的患者至少有1种潜在的药物反应,从而能够快速做出临床决策,同时PDO对药物的反应与患者的临床反应达到明显的一致性。该研究还利用PDO发现KARS抑制剂MRTX1133联合抗EGFR治疗具有特异性协同作用,可弥补单独使用KRAS抑制剂的低疗效,并仍然对携带KRASG12D的PDO具有特异性疗效,为临床试验中设计药物组合策略提供了重要证据。

类器官还可以在三维水平上将肿瘤细胞与其他细胞成分(如CAF、免疫细胞、血管内皮细胞等)进行共培养,这使得类器官成为研究肿瘤微环境以及肿瘤细胞与周围细胞相互作用的良好模型。Parte团队通过使用小鼠和人腺泡细胞类器官与CAF共培养发现,来自mCAF-CM的层粘连蛋白α5与腺泡细胞表面的整合素α4受体互作,从而使得胰腺腺泡细胞重编程为导管细胞,是首个CAF影响的腺泡导管化生的直接证据。Biffi团队在发现白细胞介素-1是诱导iCAF形成的主要恶性细胞衍生配体后,利用PDAC类器官模型,继续探究TGF-β激活myCAF中的EGFR/ERBB2信号通过自分泌双调蛋白介导。

2.4 CTC衍生类器官模型

CTC衍生类器官模型是一类新兴的PDAC临床前模型,该模型以外周血或者胸腹腔积液中提取的肿瘤细胞为原料培养为类器官。这种技术在胰腺癌研究领域起步较晚,但发展迅速,在短短几年内,从胰腺癌患者中分离培养出CTC类器官的成功率便有了大幅提升,这种技术有望攻克胰腺癌肿瘤突变的动态监测、识别原发肿瘤异质性等一系列难题。

3展望

目前,主流生物医学模型技术基本上在胰腺癌研究领域均有所投射,部分技术在胰腺癌研究领域仅有较少尝试,例如基于肿瘤碎片三维培养的组织培养药物反应测定技术等。不可否认的是,当前胰腺癌的临床前研究模型到临床转化这一步骤仍存在诸多不足。动物模型不能完全模拟人类胰腺癌的生物学特征,动物模型肿瘤发生作用的机制可能与人类体内的机制有所不同。另一个问题是临床前研究的可重复性差,不同研究机构操作方法、动物品系、遗传背景等差异导致研究结果可重复性低,难以在不同实验环境中得到交叉验证。胰腺癌临床前肿瘤模型未来发展的方向,一方面是让基础研究中使用的模型更精确更具体,能够更多样自主地控制所需基因点位的表达状态,产生更多的可用基因组合或细胞组合,例如产生同时包含胰腺内外分泌部的类器官模型等;另一方面就是产生更贴合临床的模型,更能够反映真实病人机体对药物反应,并提升其可靠性和可重复性。目前,工程领域的许多研究已经通过3D打印类器官、微流控等技术改善类器官模型的细胞组合微环境、精准医学检测效率和培养成功率。可重复性的提高可以通过操作流程的标准化来实现。在应用层面,未来胰腺癌临床前肿瘤模型会更加重视多组学的应用,全面解析胰腺癌的分子特征,开发新的诊断方法、预后指标和治疗靶点。推动精准医学的发展,根据胰腺癌的分子亚型,为患者提供个性化的治疗方案。

总体而言,胰腺癌临床前肿瘤模型的建立和应用为胰腺癌的临床治疗发展提供了有力支持,展现了巨大潜力。但是仍存在临床转化、可重复性不足等问题,希望在未来的研究中能在模型的精确性、多样性、可靠性等方面取得更大的突破。

全文下载

https://www.lcgdbzz.org/cn/article/doi/10.12449/JCH250402

- 搜索

-

- 1000℃李寰:先心病肺动脉高压能根治吗?

- 1000℃除了吃药,骨质疏松还能如何治疗?

- 1000℃抱孩子谁不会呢?保护脊柱的抱孩子姿势了解一下

- 1000℃妇科检查有哪些项目?

- 1000℃妇科检查前应做哪些准备?

- 1000℃女性莫名烦躁—不好惹的黄体期

- 1000℃会影响患者智力的癫痫病

- 1000℃治女性盆腔炎的费用是多少?

- 标签列表

-

- 星座 (702)

- 孩子 (526)

- 恋爱 (505)

- 婴儿车 (390)

- 宝宝 (328)

- 狮子座 (313)

- 金牛座 (313)

- 摩羯座 (302)

- 白羊座 (301)

- 天蝎座 (294)

- 巨蟹座 (289)

- 双子座 (289)

- 处女座 (285)

- 天秤座 (276)

- 双鱼座 (268)

- 婴儿 (265)

- 水瓶座 (260)

- 射手座 (239)

- 不完美妈妈 (173)

- 跳槽那些事儿 (168)

- baby (140)

- 女婴 (132)

- 生肖 (129)

- 女儿 (129)

- 民警 (127)

- 狮子 (105)

- NBA (101)

- 家长 (97)

- 怀孕 (95)

- 儿童 (93)

- 交警 (89)

- 孕妇 (77)

- 儿子 (75)

- Angelababy (74)

- 父母 (74)

- 幼儿园 (73)

- 医院 (69)

- 童车 (66)

- 女子 (60)

- 郑州 (58)