首页 > 医疗资讯/ 正文

摘要:目的对比分析Tubridge血流导向装置(TFD)和Surpass Streamline血流导向装置(SFD)治疗未破裂颅内动脉瘤的有效性和安全性。方法回顾性连续纳入2020年8月至2023年12月青岛大学附属医院市南院区介入医学科收治的62例应用血流导向装置治疗的颅内未破裂动脉瘤患者的临床资料,根据应用的血流导向装置将所有患者分为TFD组(32例)和SFD组(30例)。收集患者一般资料,包括年龄、性别、既往史(高血压病、糖尿病、冠心病)、住院时间、手术时间(麻醉开始至麻醉苏醒时间)及动脉瘤位置(前循环、后循环)、动脉瘤类型(巨大动脉瘤:最大径≥25mm、大型动脉瘤:最大径15~<25mm、中型动脉瘤:最大径5~<15mm、小型动脉瘤:最大径<5mm)、动脉瘤形态(囊状动脉瘤、单纯梭形动脉瘤、夹层动脉瘤)、动脉瘤最大径、瘤颈宽度、载瘤动脉直径、术前高分辨率磁共振成像动脉瘤壁强化情况。术中参照Surpass颅内动脉瘤栓塞系统治疗大型或巨大宽颈动脉瘤的临床试验(SCENT)与Tubridge血流导向装置治疗颅内动脉瘤的临床试验(IMPACT),根据动脉瘤情况选择不同类型血流导向装置及支架直径、长度,血流导向装置置入后即刻造影,若动脉瘤瘤颈处出现“射血征”,则适量填塞弹簧圈,直至动脉瘤体部无对比剂充盈;若血流导向装置释放后即刻造影未见“射血症”,则结束手术。术后即刻造影评估载瘤动脉狭窄[通畅(狭窄率≤50%)、狭窄(狭窄率>50%)或闭塞(狭窄率100%)]情况及动脉瘤闭塞程度,采用O′Kelly - Marotta(OKM)分级对动脉瘤闭塞程度进行评估。有效性评估:术后≥1个月进行DSA随访,以末次造影结果为最终随访结果评估术后动脉瘤闭塞程度(OKM分级D级为动脉瘤完全闭塞,其他等级为动脉瘤不完全闭塞)及载瘤动脉狭窄情况。安全性评估:采用改良Rankin量表(mRS)评估患者术后末次随访时的临床疗效(mRS评分0~2分为临床预后良好,mRS评分3~6分为临床预后不良),并统计患者的围手术期(术后≤2周)并发症(缺血并发症、出血并发症及其他并发症)。结果共62例患者的62个动脉瘤被纳入研究,所有患者均为单发动脉瘤且均采取单一血流导向装置治疗,其中男28例,女34例,年龄32~76岁,平均(57±10)岁,前循环动脉瘤39个,后循环动脉瘤23个。62例患者中,囊状动脉瘤43例,单纯梭形动脉瘤4例,夹层动脉瘤15例。其中囊状动脉瘤患者中38例位于前循环,5例位于后循环;单纯梭形动脉瘤患者中1例位于前循环,3例位于后循环;所有夹层动脉瘤均位于后循环。动脉瘤最大径为2.0~27.0mm,中位数为7.0(5.0,12.0)mm;瘤颈宽度为2.0~18.5mm,中位数为5.0(4.0,6.7)mm。(1)TFD组和SFD组患者的动脉瘤位置及动脉瘤形态的分布差异均有统计学意义(均P<0.05),余一般资料组间差异均无统计学意义(均P>0.05)。(2)TFD组围手术期并发症发生率为6.3%(2/32),SFD组为10.0%(3/30),组间比较差异无统计学意义(P=0.940);末次随访两组患者临床预后良好率均为100.0%。(3)所有入组患者术后均行头部DSA随访,随访时间55~1150d,中位随访时间205.0(108.0,360.0)d。两组患者术后即刻OKM分级分布(P=0.607)及末次随访的完全闭塞率[53.1%(17/32)比63.3%(19/30),P=0.416]差异均无统计学意义。末次随访时,两组患者均未发生载瘤动脉狭窄或闭塞。结论TFD和SFD治疗未破裂颅内动脉瘤的安全性及有效性相当。本研究结果仍需前瞻性大样本量研究进一步证实。

未破裂颅内动脉瘤是蛛网膜下腔出血最常见的病因,临床主要的治疗方式为外科手术夹闭和血管内治疗。血流导向装置作为一种新兴且有效的血管内治疗手段在颅内大型动脉瘤或巨大动脉瘤的治疗中广泛应用。国内目前常用的血流导向装置为Pipeline Flex血流导向装置(Pipeline Flex embolization device,PED; Medtronic公司,美国)、Tubridge血流导向装置(Tubridge flow diverter, TFD;上海微创神通医疗科技有限公司)以及Surpass Streamline血流导向装置(Surpass Streamline flow diverter, SFD; Stryker公司,美国)。TFD是在既往颅内动脉瘤血流动力学研究的基础上开发的一种新型血流导向装置,是国内上市的第一款国产血流导向装置,是一种由46或62根镍钛合金+2根铂金丝制成的自膨式支架。SFD为第二代血流导向装置,是一种由36、60、84根钴铬合金+12根铂金丝制成的自膨式支架。目前关于两种血流导向装置治疗颅内动脉瘤的安全性与有效性国内外均有报道,但是尚未见TFD和SFD在治疗未破裂颅内动脉瘤中的安全性与有效性的对比研究。本研究拟探讨并对比TFD与SFD治疗未破裂颅内动脉瘤的安全性与有效性。

1 对象与方法

1.1 对象

回顾性连续纳入2020年8月至2023年12月青岛大学附属医院市南院区介入医学科收治的应用血流导向装置治疗未破裂颅内动脉瘤患者62例,根据采用的血流导向装置,将所有患者分为TFD组(32例)和SFD组(30例)。本研究方案经青岛大学附属医院伦理委员会审核批准(伦理号:QYFYWZLL29402)。所有患者或家属签署了诊疗知情同意书。

纳入标准:(1)年龄≥18岁;(2)血管内治疗前DSA诊断为颅内动脉瘤;(3)接受TFD或SFD置入术治疗。排除标准:(1)动脉瘤破裂;(2)术前存在重要器官功能衰竭;(3)病史、影像学或随访资料缺失。

1.2 一般资料

收集所有患者的一般资料,包括年龄、性别、既往史(高血压病、糖尿病、冠心病)、住院时间、手术时间(麻醉开始至麻醉苏醒时间)及动脉瘤位置(前循环、后循环)、动脉瘤类型(巨大动脉瘤:最大径≥25mm、大型动脉瘤:最大径15~<25mm、中型动脉瘤:最大径5~<15mm、小型动脉瘤:最大径<5mm)、动脉瘤形态(囊状动脉瘤、单纯梭形动脉瘤、夹层动脉瘤)、动脉瘤最大径、瘤颈宽度、载瘤动脉直径、术前高分辨率磁共振成像显示的动脉瘤壁强化情况。

1.3 手术方法

所有患者均行气管插管全身麻醉,双侧股动脉区域消毒、铺巾。经静脉行全身肝素化(静脉推注肝素钠50~70U/kg)。应用Seldinger技术经股动脉穿刺成功后,置入6F或8F股动脉鞘(Terumo Corporation,日本)。采用同轴系统,TFD组选择6F或8F长鞘(Cook Medical,美国)+5F或6F中间导管(上海心玮医疗科技股份有限公司)+Fastrack微导管(上海微创神通医疗科技有限公司),SFD组选择6F或8F长鞘+Catalyst 5中间导管(Stryker公司,美国)+XT-27微导管(Stryker公司,美国),根据载瘤动脉的直径和动脉瘤瘤颈宽度,选择不同型号的血流导向装置,选择原则如下:在选择支架种类时,参照Surpass颅内动脉瘤栓塞系统治疗大型或巨大宽颈动脉瘤的临床试验(Surpass intracranial aneurysm embolization system pivotal trial to treat large or giant wide neck aneurysms, SCENT)与Tubridge血流导向装置治疗颅内动脉瘤的临床试验(intracranial aneurysms managed by parent artery reconstruction using Tubridge flow diverter study, IMPACT);在选择支架型号时,需根据动脉瘤情况选择支架直径及长度,具体选择原则如下:直径,在满足支架标称直径大于载瘤动脉近端血管直径的条件下,选择最小直径的支架;长度,保证支架长度完全覆盖瘤颈的同时,载瘤动脉近端及远端均预留6~8mm缓冲区,释放支架前需慎重考虑支架着陆区,在满足上述支架选择条件的前提下,着陆区选择载瘤动脉远端血管的平直段。血流导向装置置入后即刻造影,若动脉瘤瘤颈处出现“射血征”,则适量填塞弹簧圈,直至动脉瘤体部无对比剂充盈;若血流导向装置释放后即刻造影未见“射血征”,则结束手术。术后即刻评估载瘤动脉狭窄情况[通畅(狭窄率≤50%)、狭窄(狭窄率>50%)或闭塞(狭窄率100%)]及动脉瘤闭塞程度,采用O′Kelly - Marotta(OKM)分级对动脉瘤闭塞程度进行评估。

1.4 围手术期管理

所有患者术前3~5d连续口服阿司匹林肠溶片(100mg/d)和硫酸氢氯吡格雷(75mg/d),后行连续动态计数多参数血小板功能监测,根据监测结果,对阿司匹林不敏感(花生四烯酸诱导血小板最大聚集率≥55%)的患者改为口服西洛他唑(100mg/次,2次/d),对硫酸氢氯吡格不敏感(腺苷二磷酸诱导血小板最大聚集率≥55%)的患者改为口服替格瑞洛(90mg/次,2次/d)。术后连续双联抗血小板聚集药物治疗3个月后,改为长期单一抗血小板聚集药物治疗(对阿司匹林敏感的患者长期应用同前所述相同剂量的阿司匹林;对阿司匹林不敏感的患者长期应用同前所述相同剂量的西洛他唑)。对于术中出现血流导向装置贴壁不良或术前血小板功能检测提示硫酸氢氯吡格不敏感的患者,术后加用盐酸替罗非班注射液50mg,以4~6ml/h静脉泵入24h。术后3~5d常规复查头部CT平扫,若围手术期(术后≤2周)患者出现并发症相关临床表现,则根据情况复查头部MRI。

1.5 有效性及安全性评估

有效性评估:术后≥1个月进行影像学随访,常规采用脑血管造影评估血流导向装置置入术后动脉瘤闭塞情况及载瘤动脉狭窄情况(通畅、狭窄或闭塞),若患者术后多次行脑血管造影随访,则以末次造影结果为最终随访结果,采用OKM分级对动脉瘤闭塞程度进行评估,颅内动脉瘤的OKM分级评估标准:A级为动脉瘤瘤体完全显影(>95%);B级为动脉瘤瘤体部分显影(5%~95%);C级为动脉瘤瘤颈存在少量对比剂残余(<5%);D级为动脉瘤瘤体显示完全闭塞(0%)。根据末次造影结果,定义OKM分级D级为动脉瘤完全闭塞,其他等级为动脉瘤不完全闭塞。

安全性评估:在患者术后脑血管造影复查同时,采用改良Rankin量表(mRS)评估临床疗效,并统计患者的围手术期并发症发生情况。若患者术后有多次临床随访,则以末次临床随访结果为最终临床随访结果。定义mRS评分0~2分为临床预后良好,mRS评分3~6分为临床预后不良。围手术期并发症分为缺血并发症、出血并发症及其他并发症,将缺血并发症定义为可能与血流导向装置置入治疗相关的短暂性脑缺血发作(TIA)及任何有症状且经影像学(CT、MRI)证实的新发脑梗死。出血并发症定义为经影像学(CT、MRI)证实的迟发性动脉瘤破裂和血流导向装置远端的脑实质内出血。其他并发症定义为新发或者较术前加重的动脉瘤周围脑组织或神经结构受压所致神经功能障碍。

1.6 统计学分析

采用SPSS 22.0统计软件对数据进行统计学分析。采用S-W检验对计量资料进行正态性检验,符合正态分布的连续性变量采用x-±s表示,组间比较采用独立样本t检验,不符合正态分布的连续性变量,采用中位数及四分位数[M(P25,P75)]表示,组间比较采用Mann-Whitney U检验。分类变量以例数(构成比或百分率)表示,组间比较采用χ2检验或者Fisher确切概率法。以P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

共62例患者的62个动脉瘤被纳入研究,所有患者均为单发动脉瘤,且均采用单一血流导向装置治疗,其中男28例,女34例,年龄32~76岁,平均(57±10)岁,前循环动脉瘤39个,后循环动脉瘤23个。62例患者中,囊状动脉瘤43例,单纯梭形动脉瘤4例,夹层动脉瘤15例。其中囊状动脉瘤患者中38例位于前循环,5例位于后循环;单纯梭形动脉瘤患者中1例位于前循环,3例位于后循环;所有夹层动脉瘤均位于后循环。动脉瘤最大径为2.0~27.0mm,中位数为7.0(5.0,12.0)mm;瘤颈宽度为2.0~18.5mm,中位数为5.0(4.0, 6.7)mm。

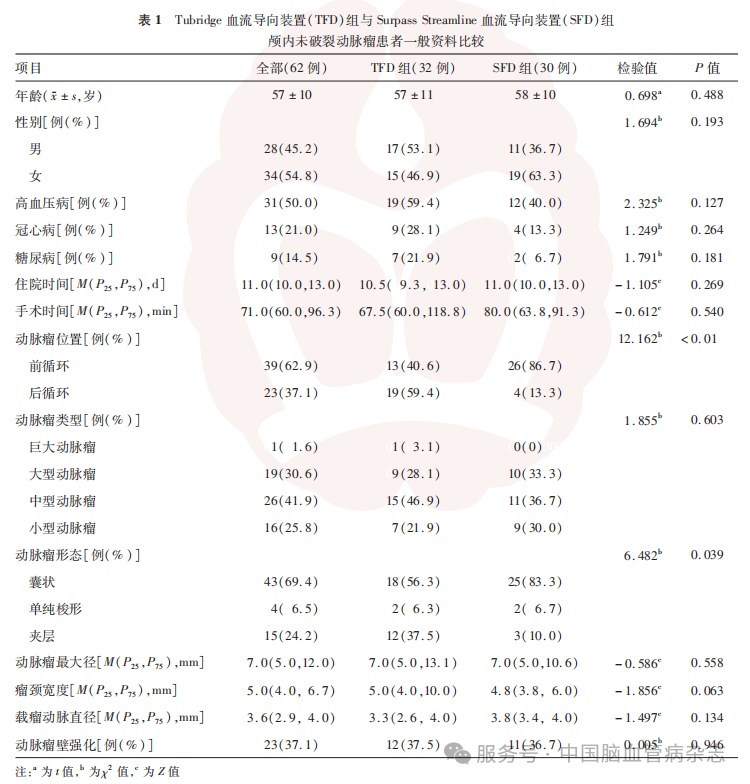

2.1 两组患者一般资料比较结果

两组患者的年龄、性别、高血压病、糖尿病、冠心病、载瘤动脉直径、手术时间、住院时间、动脉瘤类型、瘤颈宽度、动脉瘤最大径、动脉瘤壁强化的差异均无统计学意义(均P>0.05)。两组患者的动脉瘤位置及动脉瘤形态分布差异均有统计学意义(均P<0.05)。见表1。

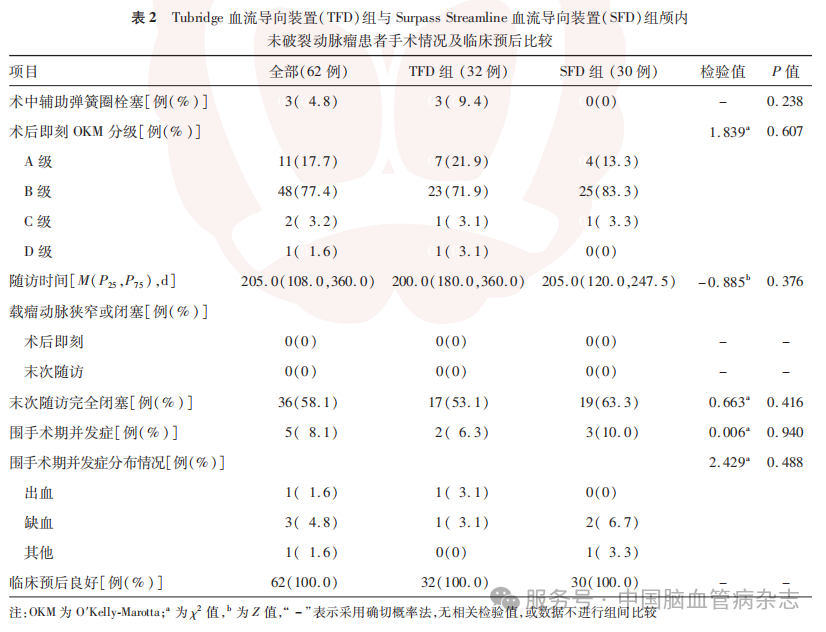

2.2 有效性评估结果

两组患者术后即刻均未发生载瘤动脉狭窄或闭塞,且术中辅助弹簧圈栓塞比例及术后即刻OKM分级分布组间差异均无统计学意义(均P>0.05)。见表2。

所有入组患者术后均行头部DSA随访,随访时间55~1150d,中位随访时间205.0(108.0,360.0)d;末次随访时,两组患者的动脉瘤完全闭塞率差异无统计学意义(P=0.416),且均未发生载瘤动脉狭窄或闭塞。见表2。

2.3 安全性评估结果

末次随访时,两组患者临床预后良好率均为100.0%,围手术期并发症发生率[6.3%(2/32)比10.0%(3/30),P=0.940]及并发症分布情况(P=0.488)组间差异均无统计学意义。见表2。

围手术期发生并发症患者共5例,其中TFD组中1例囊状动脉瘤患者术后2h发生言语不清伴口角歪斜,术后3d复查MR可见术区大脑半球散在新发脑梗死;1例囊状动脉瘤患者术后3d复查头部CT平扫发现无症状性脑出血灶。SFD组中1例单纯梭形动脉瘤患者术后1h出现视物模糊,约15min后自行好转;1例夹层动脉瘤患者术后1d出现视物模糊,当日复查MR可见小脑半球多发点状新发脑梗死灶;1例囊状动脉瘤患者因占位效应引起动眼神经麻痹,以上5例患者均给予对症治疗后症状恢复。

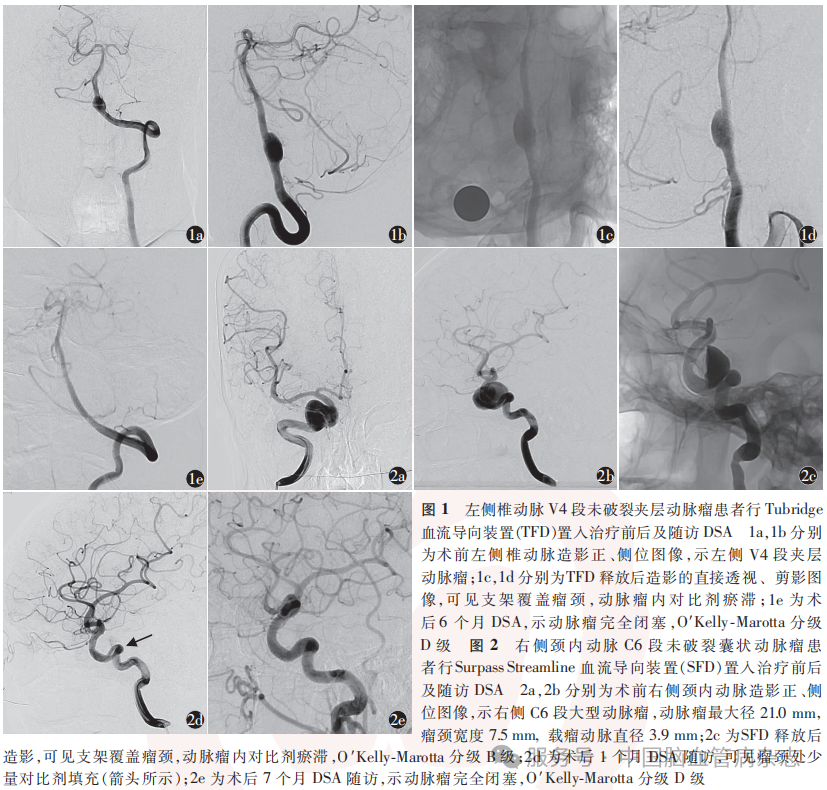

典型病例 1

男,58岁,因“头痛10余年,加重2周”于2020年12月24日入住青岛大学附属医院市南院区介入医学科。入院当日神经系统体格检!未见阳性体征,既往史无特殊,mRS评分0分。患者术前口服阿司匹林100 mg/d+硫酸氢氯吡格雷75 mg/d连续5d以预防性抗血小板聚集,术前连续动态计数多参数血小板功能检测结果提示双联抗血小板聚集药物均常规起效(花生四烯酸诱导血小板最大聚集率为40.70%,腺苷二磷酸诱导血小板最大聚集率为40.70%)。2020年12月28日行头部DSA检查,可见左侧椎动脉V4段夹层动脉瘤(图1a,1b),动脉瘤最大径8.7mm,瘤颈宽度13.4mm,载瘤动脉直径2.6mm。2020年12月30日于全身麻醉下行介入治疗,术中经右侧股动脉,使用6F 70cm长鞘+6F 105cm中间导管到位至左侧椎动脉V2段,通过Fastrack微导管顺利置入1枚3.0mm×35.0 mm的TFD,血流导向装置远端位于基底动脉下端段,近端位于椎动脉V4段,血流导向装置完全覆盖动脉瘤颈(图1c)。手术时间70min。术后即刻造影可见动脉瘤内对比剂瘀滞,OKM分级A级(图1d)。患者围手术期未出现并发症,术后应用与术前相同的双联抗血小板聚集药物治疗3个月后,停止服用硫酸氢氯吡格雷,继续口服阿司匹林(100mg/d)。术后6个月DSA随访示支架位置良好,载瘤动脉通畅,动脉瘤完全不显影,OKM分级D级(图1e);mRS评分0分。

典型病例 2

女,65岁,因“体检发现右侧颈内动脉瘤5d”于2021年8月8日入住青岛大学附属医院市南院区介入医学科。入院当日神经系统体格检查未见阳性体征,既往史无特殊,mRS评分0分。患者术前口服阿司匹林100mg+硫酸氢氯吡格雷75mg连续3d以预防性抗血小板聚集,术前连续动态计数多参数血小板功能检测结果提示双联抗血小板聚集药物有效(花生四烯酸诱导血小板最大聚集率为24.30%,腺苷二磷酸诱导血小板最大聚集率为24.30%)。2021年8月13日行头部DSA,可见右侧颈内动脉C6段大型动脉瘤(图2a,2b),动脉瘤最大径21.0mm,瘤颈宽度7.5mm,载瘤动脉直径3.9mm,考虑破裂风险较高,拟行血流导向装置置入术。于2021年8月16日在全身麻醉下行介入治疗,术中经右侧股动脉,置入6F 90cm长鞘至右侧颈内动脉C2段,通过Catalyst 5中间导管顺利置入1枚4.0mm×30.0mm SFD,血流导向装置远端位于颈内动脉C7段近端,近端位于颈内动脉C4段,血流导向装置完全覆盖动脉瘤颈,术后即刻造影可见动脉瘤内对比剂瘀滞,OKM分级B级(图2c)。手术时间60min。患者围手术期未出现并发症,术后应用与术前相同的双联抗血小板聚集药物治疗3个月后,停止服用硫酸氢氯吡格雷,继续口服阿司匹林(100mg/d)。术后1个月DSA随访,可见瘤颈处少量对比剂填充,OKM分级C级(图2d)。术后7个月复查DSA,示动脉瘤完全闭塞,未见显影,OKM分级D级(图2e);mRS评分0分。

3 讨论

传统介入方法(支架置入结合弹簧圈栓塞)治疗颅内大型、巨大型、宽颈等复杂动脉瘤的复发率和再治疗率较高,总体复发率可达20.8%,总体再治疗率约为10.3%。随着材料技术的发展,多种血流导向装置应用于颅内动脉瘤的治疗。SFD作为第二代血流导向装置,具有较多的金属编织丝及较高的网孔密度,其网丝数为48~96根,网孔密度为15~30个网孔/mm²;TFD为我国自主研发的血流导向装置,由于后循环解剖位置复杂且血管穿支较为丰富,要求血流导向装置具有更好的释放性及贴壁性能,TFD良好的变形性与双喇叭形设计使其在后循环动脉瘤治疗的应用中得到了更多的扩展。目前国内尚未见SFD与TFD治疗颅内未破裂动脉瘤的有效性及安全性的对比研究。

3.1 有效性

本研究回顾性纳入并比较了使用SFD或TFD治疗的62例(62个动脉瘤)颅内未破裂动脉瘤患者的围手术期并发症发生情况及术后≥1个月的DSA随访资料,所有患者均顺利完成手术。术后DSA中位随访时间205.0(108.0,360.0)d,末次随访时TFD组与SFD组的完全闭塞率分别为53.1%(17/32)与63.3%(19/30),组间差异无统计学意义(P=0.416),所有患者末次DSA随访的完全闭塞率为58.1%(36/62)。

血流导向装置置入后可使动脉瘤及载瘤动脉血流动力学发生改变,促使瘤体内血栓形成,最终导致动脉瘤闭塞;此外血流导向装置为血管内皮生长提供了骨架,在血流导向装置置入后血栓形成的过程中,血管内皮细胞可缓慢覆盖血流导向装置,从而达到修复血管内皮的目。血流导向装置主要通过上述两种病理生理过程,使得动脉瘤完全分离于血液循环之外,逐渐达到解剖学上的治愈,因此血流导向装置无法实现术后动脉瘤的即刻完全闭塞。SCENT为纳入了180例(180个未破裂动脉瘤)行SFD置入治疗患者的多中心、前瞻性研究,其研究结果显示,动脉瘤完全闭塞率随时间的延长而增加,术后1、3年的动脉瘤完全闭塞率分别为66.1%(119/180)、77.8%(91/117)。此外,IMPACT纳入了200例患者的240个未破裂动脉瘤行TFD置入治疗,术后12个月随访,动脉瘤的完全闭塞率为79.0%(166/210)。本研究共纳入62例患者,中位随访时间205.0(108.0,360.0)d的总体闭塞率为58.1%,TFD组为53.1%,SFD组为63.3%。与既往研究相比,本研究完全闭塞率较低,可能与随访时间较短有关,其长期预后仍需进一步随访。

多种因素可影响血流导向装置置入后动脉瘤完全闭塞。Alwakeal等纳入84项关于血流导向装置置入治疗后循环未破裂动脉瘤的研究进行Meta分析,共纳入301例患者的301个动脉瘤,每例患者均接受单一血流导向装置治疗,平均随访11.3个月,结果显示,动脉瘤完全闭塞率为65.1%(196/301),多因素Logistic回归分析显示,年龄(P=0.001)和动脉瘤大小(P=0.020)均为影响血流导向装置置入后动脉瘤完全闭塞的重要因素,提示年龄增大、动脉瘤最大径增大可使动脉瘤的完全闭塞率下降(aOR值分别为0.96、0.19)。Foreman等回顾性纳入50例患者的51个存在部分血栓形成的颅内动脉瘤行血流导向装置治疗,术后中位随访时间为25.1个月,结果显示,含有大量治疗前血栓(介入手术前轴位MRI或CT血管成像上血栓面积≥动脉瘤最大横截面积的50%)的动脉瘤比含有少量治疗前血栓(介入手术前轴位MRI或CT血管成像上血栓面积<动脉瘤最大横截面积的50%)的动脉瘤具有更高的完全闭塞率[87.1%(27/31)比10/17,P=0.026]。此外,有研究显示,血流导向装置实际导流效果与血流导向装置直径的选择密切相关,支架直径越接近载瘤动脉的真实直径,支架越容易完全展开,展开后贴壁性越好,导流效果越好,这与本研究支架类型选择的标准一致。与动脉瘤完全闭塞相关的影响因素仍需更多的数据进行进一步研究。

3.2 安全性与血流导向装置类型选择

本研究结果显示,术后末次随访,SFD组与TFD组的临床预后良好率均为100.0%,两组间围手术期并发症发生率差异无统计学意义(P=0.940)。SFD和TFD具有不同的特点,应根据动脉瘤的不同特征对血流导向装置的种类进行选择。SFD采用的是48、72、96根编织丝,TFD采用的是48、64根编织丝,相比于TFD,更多的编织丝使SFD具有更低的孔隙度与更高的网孔密度,径向支撑力也更强,且高网孔密度使得SFD血流导向作用更加稳定。SFD的材料为铬钴合金,TFD的材料为镍钛合金。镍钛合金的应用使得TFD具有柔顺性好、弹性高、变形性强的特点,使其拥有更好的贴壁性能。因此TFD较SFD在治疗解剖变异多、血管走行迂曲的后循环动脉瘤中可能更具优势。本研究倾向在SCENT和IMPACT的基础上,更多地在后循环应用TFD。本研究TFD组中前循环动脉瘤占比40.6%(13/32),后循环动脉瘤占比59.4%(19/32);SFD组中前循环动脉瘤占比86.7%(26/30),后循环动脉瘤占比13.3%(4/30),且所有的夹层动脉瘤均位于后循环,两组的动脉瘤位置(P<0.01)及动脉瘤形态分布(P=0.039)的差异均有统计学意义,可能与本研究对于血流导向装置的选用倾向有关。

后循环动脉瘤的血流导向装置治疗相较于前循环面临着更多的挑战,Liang等纳入12项研究共358例患者的365个行PED置入治疗的后循环动脉瘤(包括破裂与未破裂动脉瘤)进行Meta分析,结果显示,总体动脉瘤完全闭塞率为82%(95%CI:73%~90%),治疗相关总体并发症的发生率为18%(95% CI:14%~22%),且高龄是影响PED置入治疗后循环动脉瘤完全闭塞率的危险因素(P=0.01)。本研究中,23例后循环动脉瘤患者行血流导向装置治疗,其中15例患者为椎动脉夹层动脉瘤,对于所有的夹层动脉瘤,临床并发症发生率为6.7%(1/15),且随访期间无患者发生支架内再狭窄或闭塞,末次随访总体围手术期并发症发生率为8.1%(5/62),低于既往研究,这可能与患者围术期抗血小板聚集药物的应用密切相关。本研究中患者术前至少应用双联抗血小板聚集药物3d,并于手术前对患者进行连续动态计数多参数血小板功能监测,根据血小板功能情况调整患者口服双连抗血小板聚集药物使用情况,术后双联抗血小板聚集治疗3个月,并对于术中出现血流导向装置贴壁不良或患者术前血小板功能检测提示硫酸氢氯吡格不敏感的患者,均在术后短期应用替罗非班50mg,4~6ml/h静脉泵入。既往研究表明,小剂量替罗非班的应用不增加血流导向装置置入治疗颅内动脉瘤患者围手术期出血并发症的发生风险,但可降低缺血并发症的发生风险。SFD的直径为2.0~5.0mm,长度为12.0~50.0mm。TFD的直径为2.5~6.5mm,长度为10.0~45.0mm;因此,TFD在治疗宽颈及载瘤动脉直径较大的动脉瘤时具有一定优势。而SFD的特点使应用单一支架即可达到良好的治疗效果,但高网丝数量也使得SFD的整套系统更硬,在血管极为迂曲的情况下难以保证支架到位,影响支架打开;TFD的血管顺应性更强,但其支架释放后缩短率较SFD更高,使得支架选型及释放过程更具挑战,所以对于同一动脉瘤建议TFD的型号选择要略长于SFD。

本研究初步分析表明,TFD与SFD治疗未破裂颅内动脉瘤的短期安全性及有效性均无明显差异。本研究存在一定的局限性:本研究采用回顾性分析的方法,结果可能存在一定的偏倚;本研究共纳入62例患者,样本量相对较小,中位随访时间为205.0(108.0,360.0)d,随访时间相对较短,对于两种血流导向装置的远期疗效对比仍需前瞻性大样本研究进一步证实。

猜你喜欢

- Nat Commun:准确率达91.8%!研究首次证明血浆cfRNA可作为检测结核病的宿主反应生物标志物

- Nature子刊最新综述:CGM在2型糖尿病管理中的应用价值

- 【Blood】当代治疗背景下多发性骨髓瘤的新预后系统

- 2018芒种时间_芒种是什么时候_吃什么养生_芒种习俗

- JAHA:成纤维细胞生长因子23与心脏手术患者心力衰竭住院及心血管结局的关系

- 醋泡黑豆帮你防视力下降

- 肺癌放疗可能产生的副作用

- 国家药监局:停止销售天芝艾祛痘霜等31批次假冒化妆品

- AAN 2024:阿尔茨海默病新疗法!这种口服药或可实现可防可治“双突破”

- 问诊分析(2022.10.21):肺实性结节与磨玻璃结节同在,别被表象蒙蔽了双眼

- 搜索

-

- 1000℃李寰:先心病肺动脉高压能根治吗?

- 1000℃除了吃药,骨质疏松还能如何治疗?

- 1000℃抱孩子谁不会呢?保护脊柱的抱孩子姿势了解一下

- 1000℃妇科检查有哪些项目?

- 1000℃妇科检查前应做哪些准备?

- 1000℃女性莫名烦躁—不好惹的黄体期

- 1000℃会影响患者智力的癫痫病

- 1000℃治女性盆腔炎的费用是多少?

- 标签列表

-

- 星座 (702)

- 孩子 (526)

- 恋爱 (505)

- 婴儿车 (390)

- 宝宝 (328)

- 狮子座 (313)

- 金牛座 (313)

- 摩羯座 (302)

- 白羊座 (301)

- 天蝎座 (294)

- 巨蟹座 (289)

- 双子座 (289)

- 处女座 (285)

- 天秤座 (276)

- 双鱼座 (268)

- 婴儿 (265)

- 水瓶座 (260)

- 射手座 (239)

- 不完美妈妈 (173)

- 跳槽那些事儿 (168)

- baby (140)

- 女婴 (132)

- 生肖 (129)

- 女儿 (129)

- 民警 (127)

- 狮子 (105)

- NBA (101)

- 家长 (97)

- 怀孕 (95)

- 儿童 (93)

- 交警 (89)

- 孕妇 (77)

- 儿子 (75)

- Angelababy (74)

- 父母 (74)

- 幼儿园 (73)

- 医院 (69)

- 童车 (66)

- 女子 (60)

- 郑州 (58)