首页 > 医疗资讯/ 正文

背景

联合脊髓-硬膜外阻滞(CSE)广泛应用于分娩镇痛,与传统的硬膜外阻滞相比,具有起效快、骶部扩散范围广、单侧阻滞风险小等优点。与单纯的硬膜外阻滞相比,CSE可显著降低导管置入失败的风险。这可能是因为当脊髓针成功通过硬膜外针获取脑脊液时,可间接确认穿刺位置位于中线的正确位置。然而,这项技术所可能伴随的不良反应逐渐受到关注,如母体瘙痒和胎儿心率变化。后者被认为是由于镇痛快速起效和β-肾上腺素能活性降低所致,而α-肾上腺素能活性增强可能导致子宫频繁收缩,引起子宫胎盘血流减少,从而导致胎儿心动过缓。

硬脊膜穿破硬膜外阻滞(DPE)是对穿针式CSE技术的改良,即在使用Tuohy针确定硬膜外间隙后,用脊髓针穿刺硬脊膜。DPE与CSE的不同之处在于,前者在刺破硬脊膜后,无需鞘内给药即可取出脊髓针,随后通过硬膜外导管给予药物即可进行椎管内镇痛。DPE的优点是,它保留了CSE通过脑脊液回流间接确认Tuohy针位于中线且位置正确的优点,并创建了一个使部分硬膜外药物能够转移到鞘内的通道,改善了阻滞效果。同时,该技术可减少鞘内注射剂量相关的不良反应。然而,由于CSE与DPE的对比数据有限且结果不一致,因此,我们开展了这项双盲随机对照实验,来比较使用CSE和DPE镇痛后的分娩镇痛质量。我们假设在分娩镇痛的产妇中,DPE的镇痛质量优于CSE。

方法

经机构审查委员会批准后,这项随机对照试验在美国北卡罗来纳州达勒姆市的杜克大学医学中心进行。我们对杜克分娩中心的自然分娩或引产的女性连续取样来筛选研究对象。完成麻醉科标准评估并获得其同意后,研究团队成员接洽符合条件的产妇。我们纳入的对象为:单胎、头位、妊娠37-41周、要求椎管内分娩镇痛、宫口扩张2-7厘米和疼痛数字评分(0-10,0表示无痛,10表示最剧烈的疼痛)≥4分的女性。我们未研究患有严重心脏疾病、慢性疼痛、长期使用阿片类药物以及 BMI ≥50kg.m-2的女性。

在获得产妇书面知情同意后,将产妇按照1:1随机分配至CSE或DPE组,分配因素包括产次(初产vs.经产)和肥胖等级(BMI <40vs.40–50 kg.m-2)。分配方案放置于按顺序编号、不透明的密封信封中。当参与研究的产妇要求分娩镇痛时,麻醉医生随机抽取产妇的分配方案并准备好相应药物,随后其在接受过专业培训的麻醉医师监督下实施椎管内麻醉。参与分娩镇痛随访和数据收集的产妇、产科医生、护士和麻醉提供者对分组分配设盲。实施椎管内阻滞的麻醉操作者及其指导麻醉医师不参与数据收集或分娩镇痛的随访。

在实施椎管内阻滞前,所有产妇均已建立静脉通路,并监测无创血压、脉搏血氧饱和体外宫缩压力。所有产妇在开始椎管内镇痛前静脉快速输注500ml晶体液。产妇取坐位,穿刺部位预估在L3–4或L4–5间隙,使用17号Tuohy针采用中线入路和盐水阻力消失方法确认针是否在硬膜外间隙。确认在硬膜外间隙后,采用针穿针技术,使用25GWhitacre针,置入先前定位的硬膜外针针芯内,进行一次硬脊膜穿刺。待脑脊液顺畅流出后,给CSE组的产妇鞘内注射初始剂量为2mg (0.8ml) 0.25%的布比卡因和10μg (0.2ml)的芬太尼。随后,取出脊麻针,在产妇坐位时,将硬膜外导管向硬膜外腔置入5cm,并使用Tegaderm透明敷料固定。DPE组的产妇,也待脑脊液流出后,取出脊穿针后将硬膜外导管向硬膜外腔置入5cm。回抽确认无血无脑脊液后,给予初始剂量20ml 0.1% 罗哌卡因和2µg.ml-1芬太尼(预混),分次给药,每隔2分钟给予5ml。两组均使用程控间歇硬膜外脉冲输注(从首次鞘内或硬膜外负荷剂量后30分钟开始,8ml 0.1%罗哌卡因和2µg.ml-1芬太尼,每45分钟一次)联合产妇自控硬膜外镇痛(单次剂量10 ml,锁定时间10分钟,最大剂量50 ml.h-1)维持镇痛。

如果镇痛效果不佳(其定义为产妇要求除自行镇痛的PCEA单次剂量之外还需要补充镇痛),则由一位对分组设盲的麻醉医生评估产妇的疼痛,并根据预定方案决定是否继续追加剂量。如果产妇出现阻滞不均(定义为左右两侧感觉平面差异>2个皮节),则产妇取侧卧位,未阻滞侧位于下方(在胎心率允许的情况下),将导管拔出1cm(导管在硬膜外腔内至少有4cm),并手动推注5–10ml 0.2% 罗哌卡因。如果产妇感觉平面过低(定义为感觉平面低于T10或骶部阻滞缺失),则手动推注5–10ml 0.2% 罗哌卡因。如果产妇感觉平面达到或高于T10但仍存在爆发痛,阻滞密度不足,则给予以下一种或两种干预:手动推注5–10ml 0.2% 罗哌卡因和/或硬膜外给予100µg (2ml)芬太尼。所有干预措施完成后,20–30分钟后重新评估产妇情况判断是否改善。如果产妇疼痛仍未缓解,则考虑重复干预或更换硬膜外导管。

负荷剂量给药的结束时间(CSE组为鞘内注射结束时间,DPE组为硬膜外给药结束时间)指定为时间0(t= 0)。研究人员在第15分钟、30分钟及每2小时收集一次数据直至分娩。在所有时间点,均使用数字疼痛评分量表评估最后一次宫缩时的镇痛效果(0=无痛,10=最剧烈的疼痛)。在第15分钟和30分钟时,通过冰感测试评估感觉平面的上界和下界。使用改良Bromage评分评估运动阻滞(1分,无法活动脚或膝盖;2分,仅能活动脚;3分,能屈膝;4分,髋关节屈曲可察觉无力;5分,髋关节屈曲无无力)

直至分娩前,每隔两小时记录是否有以下反应:瘙痒、恶心、低血压(定义为收缩压较产妇入院血压下降 ≥ 20%)、需要医生追加给药、导管调整和导管重置的情况。我们还评估了是否存在不对称阻滞,在第15分钟和30分钟时评估左右两侧感觉平面差异是否>2个节段,或在任何时间点因主诉疼痛而检查感觉平面发现异常。产科医生查阅电子病历,宫缩图和连续胎心监护记录,提取两组初始给药前后1小时内、每10分钟一阶段的宫缩和胎心监护模式。基础胎心率为硬膜外导管置入前六个10分钟阶段的平均值。胎心监护图的定量评估包括减速(早期、晚期或变异减速)。产科医生还根据美国国家儿童健康与人类发育研究所的三级系统,对硬膜外导管置入前后的胎心监护图进行分类。在产后第一天,我们评估了硬脊膜穿刺后头痛和分娩镇痛质量的满意度(0-10,0=非常不满意,10=非常满意)。

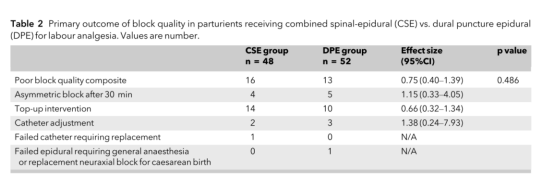

本研究的主要结局是分娩镇痛质量,其由五个部分组成:起始镇痛30分钟后不对称阻滞(感觉平面差异超过两个节段);硬膜外追加药物;导管调整;导管重置;以及椎管内麻醉失败,转为全身麻醉下剖宫产或更换椎管内麻醉后剖宫产。这五个组成部分均被视为二分类指标,其中出现一个或多个即可认为主要结局为阳性。次要结局包括:疼痛评分;Bromage 评分;第15分钟和30分钟时的感觉平面;不良反应(低血压、恶心、瘙痒、硬脊膜穿刺后头痛、胎心率变化);第二产程时长;分娩方式;总麻醉药用量;PCEA 使用情况;以及总体镇痛满意度。

基于Chau等人的研究,在α为0.05(双侧)的检验水准下,每组样本量为50时具有80%的把握度检测主要结局发生率从CSE组的50%降低至DPE组的 22.5%。考虑到数据缺失,我们计划每组最多招募60名产妇,以此获得100名受试者的完整数据。使用χ²检验比较暴露组之间的主要结局,并用风险比报告效应量。使用χ²检验或Fisher精确检验评估次要结局,分类指标报告相应的风险比,连续指标使用单变量对数线性回归报告均数比。对椎管内阻滞后胎心率减速进行分析,在广义线性模型(二项分布结果,对数连接函数)中根据阻滞前是否存在减速进行了调整,并报告调整后的风险比。每个效应量均报告相关的95%置信区间。所有次要结局的p值均使用 Bonferroni-Holm 方法进行多重比较校正以控制错误率,并报告校正后的p值。只有p值和校正后p值<0.05才被认为具有统计学意义。使用R版本4.3.1进行分析,使用NQuery进行把握度计算。

结果

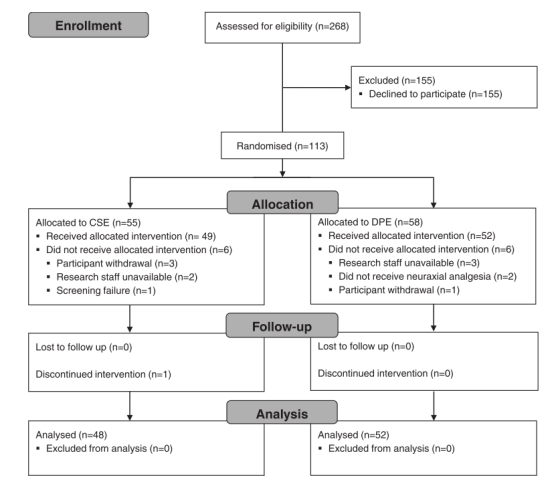

2021年12月至2023年12月期间,共筛查了268名产妇,其中113名入组,101名接受了分配(CSE组49名,DPE组52名)。在分娩过程中,CSE组有一名产妇因导管断开更换而被排除,最终共100名产妇纳入分析(图1)。

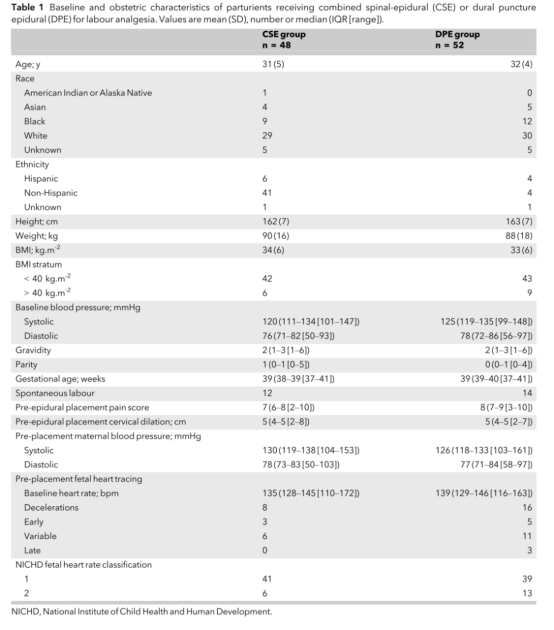

表1总结了CSE或DPE分娩镇痛的基线特征,在人口统计学或阻滞前的特征方面两组无重要临床差异。CSE组和DPE组在分娩镇痛质量的主要结局上无显著统计学差异(16/48, 33% vs. 13/52, 25%),风险比(95%CI)0.75(0.40–1.39);p = 0.486。表2是主要结局及其组成部分。

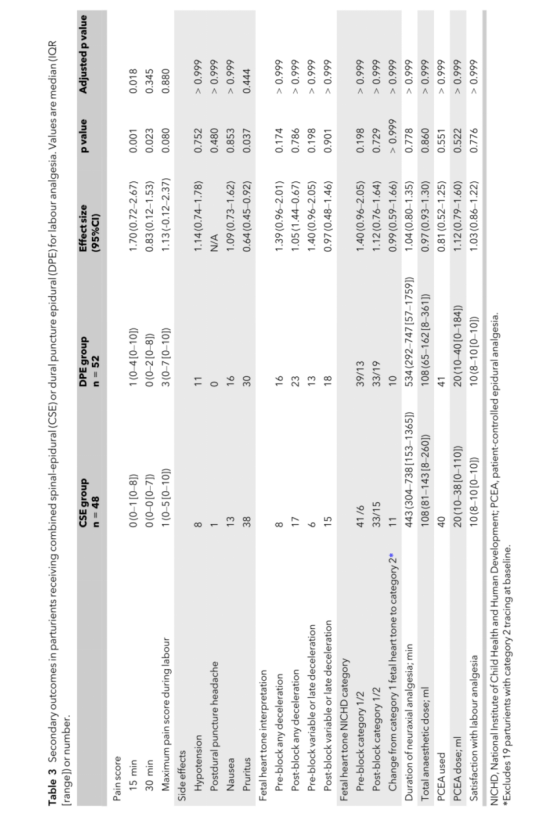

次要结局见表3和S1,CSE组的产妇在第15分钟时的疼痛评分显著低于DPE组,但两组在第30分钟时的疼痛评分或在分娩时的最大疼痛评分无显著差异。两组在次要结局上也无显著差异,包括Bromage评分、感觉平面、椎管内镇痛时长、第二产程时长、分娩方式、PCEA使用情况、局部麻醉药消耗量、不良反应、胎心率变化或分娩镇痛满意度。

讨论

我们发现,CSE和DPE这两种技术在进行分娩镇痛时的镇痛质量无显著统计学差异。除了CSE组的产妇在第15分钟时的疼痛评分较低,两组在其他次要结局上也无显著差异。

对比CSE和DPE技术的研究有限,Chau等人使用20 ml 0.125%布比卡因和2µg.ml-1芬太尼作为 DPE组的起始镇痛,使用1.7 mg布比卡因和17 µg芬太尼开始CSE组镇痛(每组n=40)。联合PCEA,连续输注1.25mg.ml-1布比卡因和2µg.ml-1芬太尼共同维持镇痛。与DPE组(中位时间为11分钟内)相比,CSE组的产妇镇痛效果起效更快(中位时间2分钟),但DPE组追加给药的比例(22.5% vs. 50%)、低血压、瘙痒以及阻滞后美国国家儿童健康与人类发育研究所分类从1类转为2类的发生率均较低。DPE相对于CSE的优势在Bakhet等人的研究中未得到证实,该研究CSE组使用2.5 mg鞘内布比卡因作为起始镇痛,DPE组使用10 ml 0.1%布比卡因含2 µg.ml-1芬太尼进行镇痛(每组n=40)。连续输注0.1%布比卡因和2 µg.ml-1芬太尼且联合PCEA维持镇痛。CSE组的产妇局部麻醉药消耗量(主要结局)低于DPE组,镇痛起效也更快(CSE组和DPE组中位时间分别为2分钟和10分钟),并且CSE组开始镇痛后的第一小时内的疼痛评分低于DPE组。两组间追加药物的比例(DPE 25% vs. CSE 20%)以及不良反应(包括恶心、瘙痒和胎儿心动过缓)无显著差异。在一项非随机研究中,Okahara等人招募了151名使用DPE技术分娩镇痛的产妇,并收集了151名使用CSE技术分娩镇痛的产妇信息。DPE组的产妇使用15 ml 0.125%左旋布比卡因和2.5 µg.ml-1芬太尼进行镇痛,而CSE组的产妇使用2.5 mg鞘内布比卡因和10 µg芬太尼开始镇痛。两者均使用0.08%左旋布比卡因含2 µg.ml-1芬太尼的PCEA(无背景输注)维持镇痛。主要结局是椎管内分娩镇痛诱导后90分钟内胎儿胎心率延长减速的发生率。CSE组的产妇胎儿胎心率延长减速发生率高于DPE组,但两组在分娩方式或需要紧急剖宫产方面无差异。与Chau等人的研究相似,CSE组的产妇追加药物的比例高于DPE组(60% vs 34%)。

本研究与先前的不同之处在于,我们用分娩镇痛质量的主要结果和程控硬膜外间歇脉冲输注来维持镇痛。我们以临床相关的结果作为我们的主要结局,包括反映镇痛质量的指标以及麻醉医生在整个分娩过程中处理爆发痛所需的药量。该复合结局也曾用于分娩镇痛时CSE与DPE技术的比较。先前研究表明,与连续输注相比,程控硬膜外间歇脉冲输注方案可减少爆发痛和降低局部麻醉药消耗量。此外,当程控硬膜外间歇脉冲输注与DPE联合使用时,发生爆发痛的概率降低并且总体麻醉药消耗量减少。这可能就是我们的研究中需要追加剂量的比例较以往研究的比例低的原因。

与CSE相比,DPE技术一个潜在的优势是减少了鞘内给药相关的不良反应。Chau等人报告,与CSE相比,DPE组的恶心和瘙痒症状的发生率有所减少,而Bahket报告无差异。Bakhet在鞘内注射时未加入阿片类药物,这解释了为什么瘙痒的发生率无差异。虽然在未校正分析的研究中,CSE组的产妇发生瘙痒概率更高,但在对次要结局进行多重比较后,组间的差异无统计学意义。在我们的研究中,鞘内芬太尼的剂量(10 µg)也较低,所以也解释了Chau等人使用17 µg剂量的研究结果的差异。先前一项研究报告,较低的5 µg鞘内芬太尼剂量具有与局部麻醉相似的效应且与较高剂量芬太尼(15 µg和25 µg)相比,瘙痒的发生率较低,但镇痛持续时间较短。

与Chau和Okahara等人的发现相反,我们未观察到两组在开始镇痛后胎心率变化方面存在显著差异。这可能与我们研究中使用的芬太尼剂量较低有关。虽然一些研究表明,较高剂量的比较低剂量的鞘内舒芬太尼注射更容易导致胎心率变化,但尚未有报告表明5–25 µg范围内的鞘内芬太尼剂量会导致此差异。我们还使用了较低剂量的布比卡因(2 mg vs. Okahara等人使用的2.5 mg)鞘内注射,较高剂量的鞘内布比卡因可能更易导致低血压,从而提高胎心率变化的风险。当其与15 µg芬太尼合用时,使95%产妇达到有效分娩镇痛的普通布比卡因剂量为1.75 mg。此外,除了Okahara等人的非随机性前瞻回顾性研究纳入的产妇外,更值得注意的是胎心监护的产科医生对分组分配未设盲。所有研究均报告,两组的分娩方式无差别或因胎心率变化需要紧急剖宫产方面也无差异。

该研究的优势包括随机、双盲设计,以及使用现代技术维持分娩镇痛,联合程控间歇硬膜外脉冲输注和PCEA,并采用低浓度罗哌卡因。我们使用临床相关的主要结局来评估镇痛效果,如追加给药、导管调整和导管重置。研究的局限性包括:虽然主要结局具有临床相关性,但本研究可能对各组成部分或不良反应的检测把握度不足。我们仅在阻滞后第15分钟和第30分钟进行疼痛评分,因此无法准确评估镇痛起效的时间。这在先前的研究中已评估过,并非本研究的重点。我们的结果可能不适用于使用不同剂量镇痛或不同维持技术的研究。

总之,我们发现,在分娩镇痛时,CSE和DPE技术的镇痛质量或不良反应的发生率无显著差异。

参考文献

Zang H, Padilla A, Pham T, Rubright SM, Fuller M, Craig A, et al. Combined spinal-epidural vs. dural puncture epidural techniques for labour analgesia: a randomised controlled trial. Anaesthesia. 2025;80(1):29-37. Epub 20241107. doi: 10.1111/anae.16433. PubMed PMID: 39511462.

- 搜索

-

- 1000℃李寰:先心病肺动脉高压能根治吗?

- 1000℃除了吃药,骨质疏松还能如何治疗?

- 1000℃抱孩子谁不会呢?保护脊柱的抱孩子姿势了解一下

- 1000℃妇科检查有哪些项目?

- 1000℃妇科检查前应做哪些准备?

- 1000℃女性莫名烦躁—不好惹的黄体期

- 1000℃会影响患者智力的癫痫病

- 1000℃治女性盆腔炎的费用是多少?

- 标签列表

-

- 星座 (702)

- 孩子 (526)

- 恋爱 (505)

- 婴儿车 (390)

- 宝宝 (328)

- 狮子座 (313)

- 金牛座 (313)

- 摩羯座 (302)

- 白羊座 (301)

- 天蝎座 (294)

- 巨蟹座 (289)

- 双子座 (289)

- 处女座 (285)

- 天秤座 (276)

- 双鱼座 (268)

- 婴儿 (265)

- 水瓶座 (260)

- 射手座 (239)

- 不完美妈妈 (173)

- 跳槽那些事儿 (168)

- baby (140)

- 女婴 (132)

- 生肖 (129)

- 女儿 (129)

- 民警 (127)

- 狮子 (105)

- NBA (101)

- 家长 (97)

- 怀孕 (95)

- 儿童 (93)

- 交警 (89)

- 孕妇 (77)

- 儿子 (75)

- Angelababy (74)

- 父母 (74)

- 幼儿园 (73)

- 医院 (69)

- 童车 (66)

- 女子 (60)

- 郑州 (58)