首页 > 医疗资讯/ 正文

在肿瘤治疗领域,化疗耐药性一直是困扰医生和患者的重大难题。近日,《Cancer Cell》期刊发表的一项开创性研究,为我们揭示了这一难题的全新机制——肿瘤内的细菌可以通过物理方式“挤占”癌细胞空间,诱导癌细胞进入休眠状态,从而帮助癌细胞逃避化疗药物的杀伤。

肿瘤微环境中的“隐形居民”

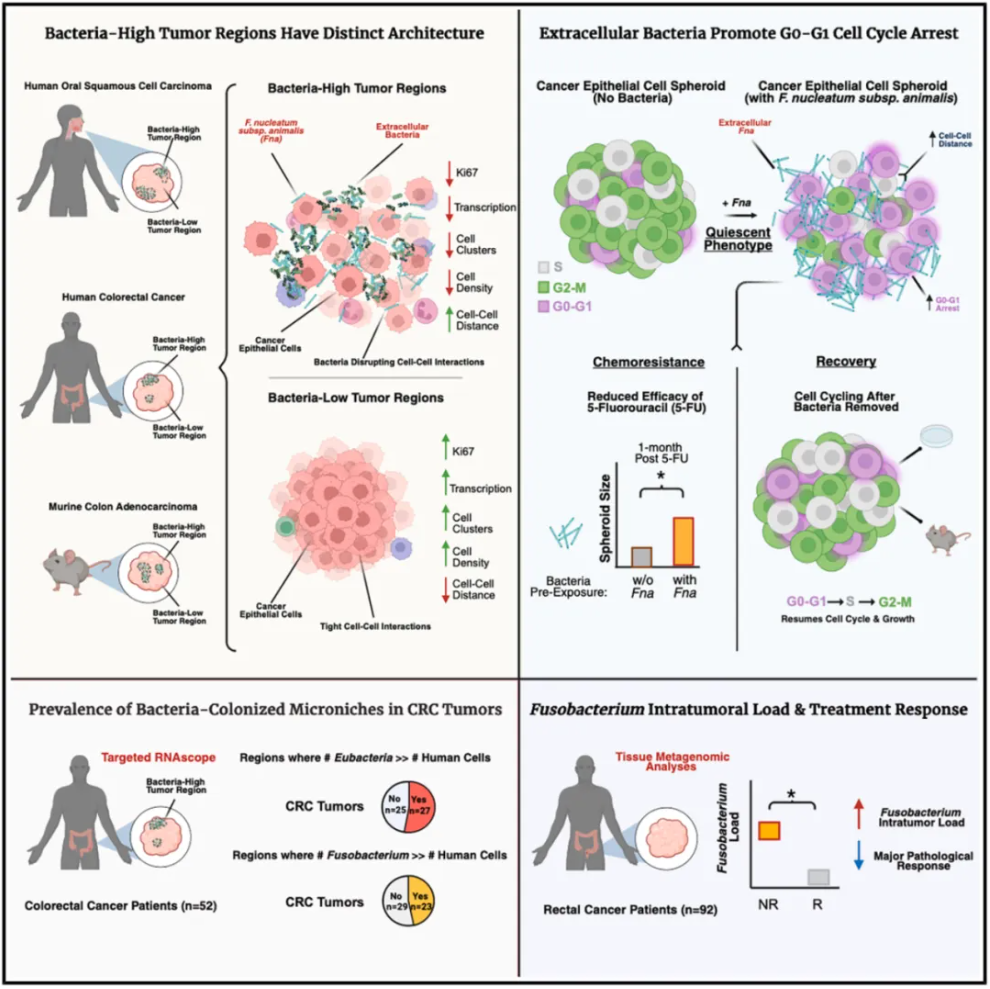

长期以来,科学家们逐渐认识到,肿瘤内部并非无菌环境。尤其在结直肠癌和口腔鳞癌等黏膜相关肿瘤中,细菌的存在已成为肿瘤微环境中不可忽视的一部分。

传统观点认为,肿瘤内的细菌多存在于细胞内,并通过内部生化作用促进肿瘤发展。然而,这项由美国得克萨斯大学安德森癌症中心领衔的研究却发现了一条“未曾设想的道路”——细菌竟然可以通过纯粹的物理方式影响癌细胞行为。

从临床现象到机制揭秘

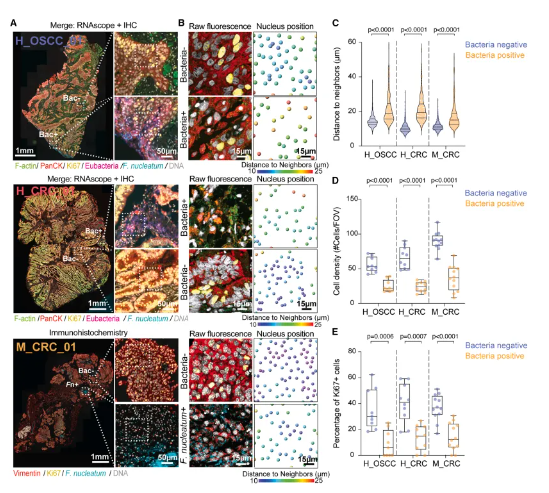

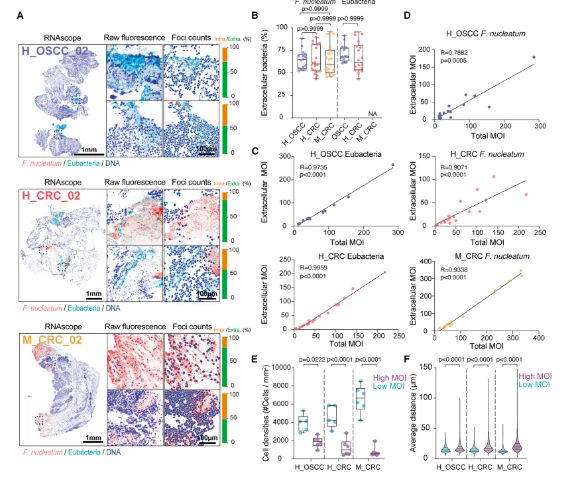

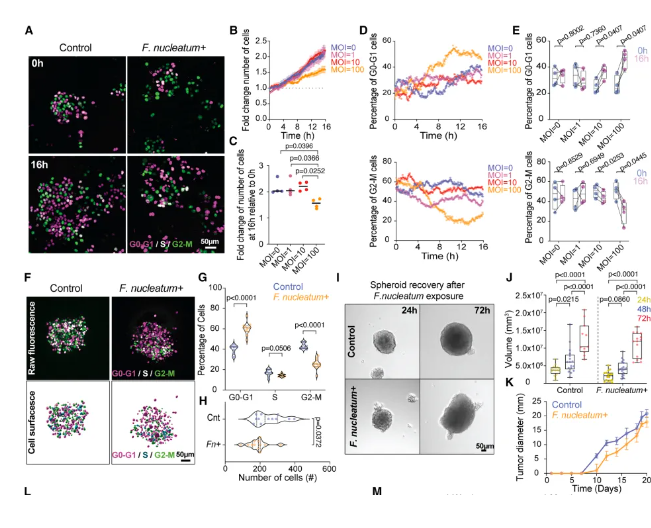

研究团队从临床样本入手,发现了一个有趣现象:在结直肠癌和口腔癌组织中,细菌并非均匀分布,而是形成局部高密度的“微灶”。这些区域的癌细胞密度明显较低,增殖标志物Ki67的表达也显著下降。

是细菌主动改变了肿瘤微环境,还是它们只是“偏爱”已经存在的低细胞密度区域?为了回答这个关键问题,研究团队构建了小鼠结肠癌模型,通过静脉注射源自患者肿瘤的具核梭杆菌。令人惊讶的是,仅仅48-72小时后,感染区域就重现了人类肿瘤中的特征:癌细胞分布分散,增殖能力下降。

这表明细菌确实能够主动重塑其所在的肿瘤微环境,而非被动选择已存在的空间。

细菌如何诱导癌细胞“休眠”

细菌的“居住方式”很重要

进一步分析显示,肿瘤内的细菌主要存在于细胞外空间,特别是在高细菌负荷区域。当细菌数量较多时,它们更倾向于占据细胞间的空隙,而不是进入细胞内部。这种胞外定位为理解细菌如何影响癌细胞提供了重要线索。

物理破坏导致功能改变

通过高分辨率成像技术,研究人员观察到细菌定位在细胞间隙中,逐渐将相邻细胞“推开”,破坏细胞间连接。在3D培养的肿瘤球体中,这种破坏效应更加明显:感染后的球体变得不规则,细胞从主体结构中脱落。

这种结构破坏是否会影响细胞功能?研究团队利用细胞周期报告系统实时追踪感染后的细胞周期变化。结果显示,在高细菌负荷下,癌细胞逐渐停滞在G0-G1期,增殖显著受抑制。

化疗耐药的新机制

癌细胞休眠状态的一个直接后果是对化疗药物的耐药性。5-氟尿嘧啶等药物主要靶向活跃分裂的细胞,而对静止期细胞效果有限。

研究团队发现,先前暴露于细菌的癌细胞在化疗后表现出更强的恢复能力。小鼠实验进一步证实,感染细菌的癌细胞在化疗后更容易形成肿瘤。

临床数据分析显示,肿瘤组织中细菌负荷高的患者,对新辅助治疗的反应更差,这为细菌促进化疗耐药提供了直接的临床证据。

机制验证与临床意义

为了验证细胞间连接对细胞周期调控的重要性,研究团队人为打断细胞连接,发现这确实导致了G0-G1期细胞比例上升。当细胞重新建立连接后,它们能够恢复增殖,这表明细菌诱导的细胞周期停滞是可逆的。

通过单细胞转录组分析,研究人员在患者肿瘤中直接观察到细菌富集区域的癌细胞转录活性普遍下降,呈现出典型的“静息状态”。这些细胞中,细胞周期、转录和抗原呈递相关基因表达均降低。

结 语

这项研究从“肿瘤内细菌如何影响癌症进展”这一临床问题出发,通过多维度技术手段,系统揭示了胞外细菌通过破坏细胞间连接诱导癌细胞休眠的新机制。这一发现具有重要的临床意义:首先,细菌负荷可能成为预测化疗疗效的新生物标志物;其次,针对肿瘤内细菌的干预策略,可能成为克服化疗耐药性的新途径。

参考来源:

https://www.cell.com/cancer-cell/fulltext/S1535-6108(25)00402-7

- 搜索

-

- 1000℃李寰:先心病肺动脉高压能根治吗?

- 1000℃除了吃药,骨质疏松还能如何治疗?

- 1000℃抱孩子谁不会呢?保护脊柱的抱孩子姿势了解一下

- 1000℃妇科检查有哪些项目?

- 1000℃妇科检查前应做哪些准备?

- 1000℃女性莫名烦躁—不好惹的黄体期

- 1000℃会影响患者智力的癫痫病

- 1000℃治女性盆腔炎的费用是多少?

- 标签列表

-

- 星座 (702)

- 孩子 (526)

- 恋爱 (505)

- 婴儿车 (390)

- 宝宝 (328)

- 狮子座 (313)

- 金牛座 (313)

- 摩羯座 (302)

- 白羊座 (301)

- 天蝎座 (294)

- 巨蟹座 (289)

- 双子座 (289)

- 处女座 (285)

- 天秤座 (276)

- 双鱼座 (268)

- 婴儿 (265)

- 水瓶座 (260)

- 射手座 (239)

- 不完美妈妈 (173)

- 跳槽那些事儿 (168)

- baby (140)

- 女婴 (132)

- 生肖 (129)

- 女儿 (129)

- 民警 (127)

- 狮子 (105)

- NBA (101)

- 家长 (97)

- 怀孕 (95)

- 儿童 (93)

- 交警 (89)

- 孕妇 (77)

- 儿子 (75)

- Angelababy (74)

- 父母 (74)

- 幼儿园 (73)

- 医院 (69)

- 童车 (66)

- 女子 (60)

- 郑州 (58)