首页 > 医疗资讯/ 正文

“医生,我每天快走1小时,米饭只吃小半碗,血糖怎么还是下不来?”在内分泌科诊室里,这样的疑问几乎每天都能听到。对于中国上亿2型糖尿病患者来说,控制血糖就像一场没有硝烟的持久战——有人靠吃药维持,有人靠胰岛素“急救”,却很少有人意识到,自己身上那部分“多余的体重”,可能才是解开困局的关键钥匙。

你或许不敢相信:最新发表在《柳叶刀・糖尿病与内分泌学》的全球研究发现,体重减轻的幅度,直接决定了2型糖尿病能否“暂停”甚至“逆转”。换句话说,减掉的每一斤脂肪,都在为你的血糖“松绑”。今天我们就来拆解这份覆盖上万糖友的研究,看看体重和糖尿病之间到底藏着怎样的秘密。

先搞清楚:糖尿病的“全球警报”有多响?

要理解体重减轻的意义,得先看清2型糖尿病的“破坏力”。2021年,全球有5.37亿20-79岁成年人被确诊糖尿病,这个数字相当于每14个成年人里就有1个;更让人揪心的是,预计到2045年,这个数字会飙升到7.83亿,差不多是整个欧洲的人口总和。

在这些患者里,96%都是2型糖尿病,而他们中的85%以上,都带着一个共同标签——超重或肥胖。糖尿病本身不可怕,但它带来的并发症足以摧毁生活:微血管病变会伤肾、伤眼(比如糖尿病肾病、视网膜病变),大血管病变会诱发心梗、中风,这些并发症不仅让患者生活质量骤降,还让全球医疗系统每年背上数千亿美元的负担。

过去我们总觉得,2型糖尿病是“终身病”,一旦确诊就得一辈子吃药。但近年来的研究发现,体重减轻能让糖尿病“缓解”——简单说就是不用药,血糖也能维持在正常范围。可问题是:减多少才管用?是不是越瘦越好?年龄、病程这些因素会不会影响效果?为了回答这些问题,科学家们做了一次“全球数据大汇总”。

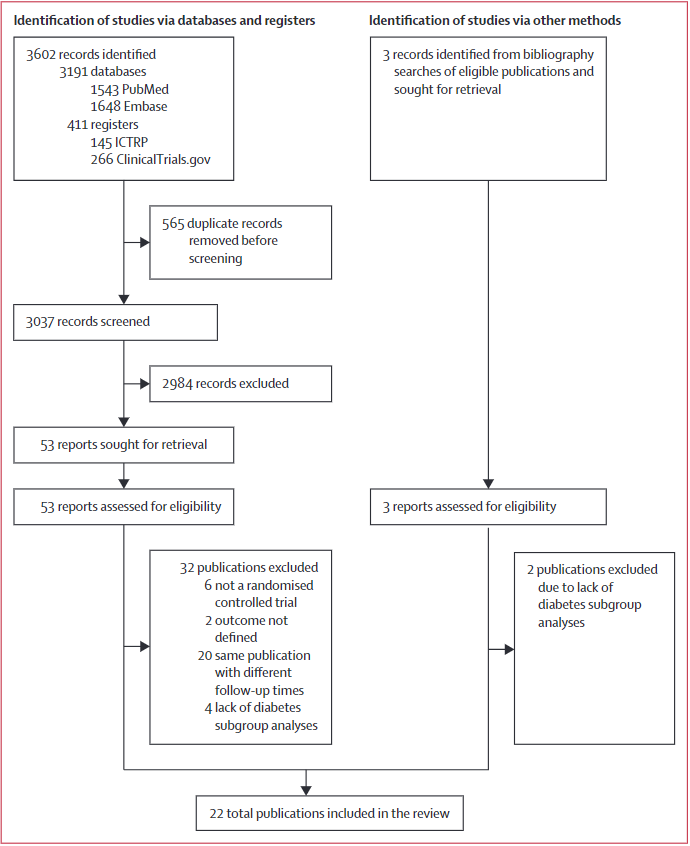

研究是怎么设计的?看懂这3个关键点

这份研究可不是“小打小闹”,它遵循了全球最严格的医学研究规范(Cochrane和PRISMA指南),相当于给结论上了“双保险”。我们不用纠结复杂的学术术语,只要看懂3个核心设计,就能明白结果的可靠性:

1.选对了“研究对象”

科学家们从全球数据库里筛选出22项高质量研究,涉及1.2万多名“合格”的2型糖尿病患者。这些患者都有一个共同点——超重或肥胖(普通人群BMI≥25kg/m²,亚洲人群BMI≥23kg/m²,毕竟我们对体重更“敏感”)。而且所有研究都跟踪了至少1年,保证结果不是“短期效应”。

2.明确了“什么是缓解”

很多人以为“血糖正常就是好了”,但医学上的“糖尿病缓解”有严格标准,研究里把它分成两类:

-

完全缓解:糖化血红蛋白(HbA1c,反映过去2-3个月平均血糖)<6.0%,或空腹血糖<100mg/dL(5.6mmol/L),而且不用吃任何降糖药、不用打胰岛素;

-

部分缓解:糖化血红蛋白<6.5%,或空腹血糖<126mg/dL(7.0mmol/L),同样不用药。

这个标准很关键——它排除了“靠药物压下来的血糖正常”,只认“身体自己能控住糖”的状态。

3.聚焦了“核心问题”

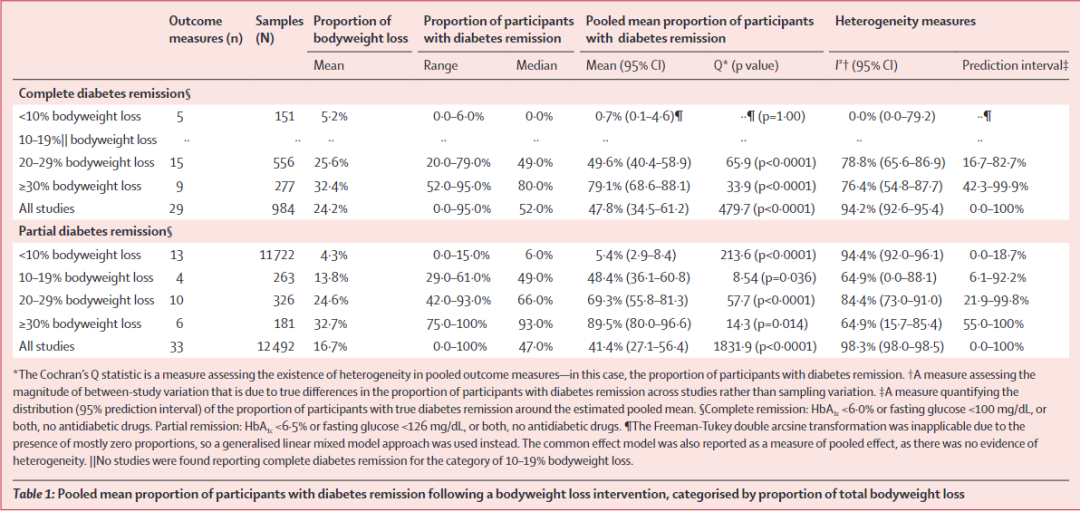

研究的核心就是算账:把患者按“体重减轻幅度”分成4组(<10%、10%-19%、20%-29%、≥30%),然后统计每组里能达到“完全缓解”和“部分缓解”的人有多少,再分析两者的关系。

文献筛选流程图

关键发现:体重减多少,糖尿病缓解概率翻多少倍?

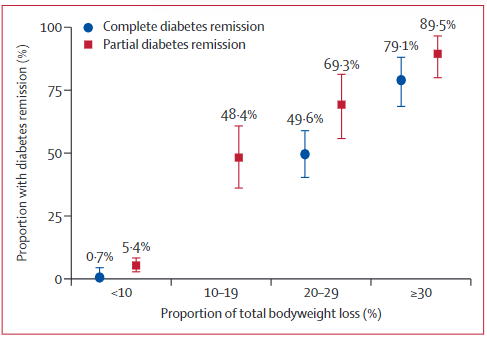

研究结果一出来,连科学家都惊讶于这种“强关联”——体重减轻的幅度,几乎是糖尿病缓解的“唯一指挥棒”。我们用一组数据,带你直观感受这种变化:

这组数据里藏着两个关键信息:

1.体重减轻10%是“分水岭”

当体重减轻不到10%时,能实现缓解的人寥寥无几;可一旦突破10%,部分缓解率直接从5.4%飙升到48.4%——相当于从“几乎没希望”变成“近一半人能成功”。比如一个100公斤的糖友,只要减掉10公斤(10%),就有近一半概率不用吃药,血糖也能控制在不错的范围。

2.每多减1%体重,缓解概率就多涨一截

研究还算出了一个“精准公式”:每减轻1%的体重,完全缓解的概率就增加2.17%,部分缓解的概率增加2.74%。

我们拿80公斤的糖友举例:

-

减8公斤(10%):完全缓解概率≈21.7%,部分缓解概率≈27.4%;

-

减16公斤(20%):完全缓解概率≈43.4%,部分缓解概率≈54.9%;

-

减24公斤(30%):完全缓解概率≈65.1%,部分缓解概率≈82.3%。

相当于每多减8公斤,完全缓解的概率就翻一倍多——这种“投入就有回报”的关系,在糖尿病研究里并不常见。

同体重减轻程度受试者的糖尿病缓解情况

按总体重减轻比例分类的体重减轻干预后糖尿病缓解参与者合并平均比例

颠覆认知:这些因素,其实不影响糖尿病缓解

很多糖友会纠结:“我都50岁了,减体重还有用吗?”“我得糖尿病5年了,是不是太晚了?”“我靠运动减,比做手术效果差吧?”

但这份研究告诉我们:这些因素,几乎不影响糖尿病缓解。

科学家们专门分析了年龄、性别、种族、糖尿病病程(得糖多少年)、baselineBMI(初始体重指数)、初始血糖水平、是否用胰岛素,甚至是“靠哪种方式减重”(生活方式干预、药物、手术)——结果发现,这些因素对缓解率的影响都不显著。

唯一的关键,就是“减了多少体重”。比如有人觉得“代谢手术效果更好”,其实是因为手术通常能让体重减轻20%-30%,要是靠饮食+运动也能减到这个幅度,缓解效果完全一样。

这对糖友来说是个好消息:不管你多大年纪、得糖多少年,哪怕之前用过胰岛素,只要能减掉足够多的体重,都有机会实现缓解——不用再因为“年龄大”“病程长”而放弃努力。

要注意:缓解不是“一劳永逸”,长期保持更重要

不过研究也没回避一个“现实问题”:糖尿病缓解的效果,可能会随时间慢慢下降。

科学家做了“长期追踪”发现,很多在第一年实现缓解的糖友,过了2-3年,血糖又慢慢升高了。原因主要有两个:

-

体重反弹:这是最常见的原因,很多人减下来后没坚持健康习惯,体重又涨回去,血糖自然跟着反弹;

-

身体激素变化:比如做过代谢手术的糖友,术后第一年身体会分泌更多GLP-1(一种帮助控糖的激素),但这种效应会慢慢减弱,血糖控制能力也会随之下降。

这提醒我们:体重减轻只是“第一步”,长期保持住减重成果,才是让糖尿病“持续缓解”的关键。比如减到目标体重后,继续保持均衡饮食、规律运动,避免体重大幅波动——毕竟“把体重稳住”,比“减下来”更难,但也更重要。

对糖友的实际建议:从“小目标”开始,比啥都强

看完这份研究,很多糖友可能会觉得“要减30%太难了”——其实不用追求“一步到位”,从“小目标”开始更现实。

1.先定“10%减重目标”

对大多数糖友来说,先把“减重10%”作为第一个目标。比如100公斤减10公斤,80公斤减8公斤——这个目标通过饮食调整(比如控制总热量、增加膳食纤维)和规律运动(每周150分钟中等强度运动,比如快走、游泳),大部分人都能在3-6个月内实现。

而一旦实现这个目标,你就有近一半概率不用吃药,血糖也能达标——这种“不用药的自由”,对很多糖友来说已经是很大的突破。

2.别纠结“减重方式”,重点在“减下来+稳住”

不管是靠饮食运动,还是在医生指导下用减重药物(比如GLP-1类药物),甚至是代谢手术(适合超级肥胖或血糖难以控制的患者),只要能安全地减到目标体重,并且长期保持,效果都一样。

比如现在常用的GLP-1类药物(如司美格鲁肽),能帮助糖友多减10%-15%的体重,但要注意:这类药物需要在医生指导下使用,还要警惕停药后的体重反弹——毕竟药物只是“助力”,不是“万能钥匙”。

3.定期监测,及时调整

减重期间,要定期测体重、糖化血红蛋白和空腹血糖,看看自己离“缓解”还有多远。比如每3个月测一次糖化血红蛋白,要是发现减了5%体重,糖化还没降,就可以和医生一起调整方案——比如增加运动强度,或者优化饮食结构。

体重不是“数字”,是糖尿病的“解药”之一

这份覆盖全球上万糖友的研究,最终告诉我们一个简单却有力的道理:对超重/肥胖的2型糖尿病患者来说,体重从来都不是“无关紧要的数字”,而是控制病情的“核心变量”。

减掉的每一斤脂肪,都是在为你的胰腺“减负”——让它不用再超负荷分泌胰岛素;也是在为你的血管“减压”——降低糖尿病肾病、视网膜病变这些并发症的风险。哪怕你不能减到30%,只要能减10%,也能让糖尿病的“威胁”大大降低。

当然,我们也不用把“缓解”等同于“治愈”——糖尿病是一种慢性疾病,即使实现缓解,也需要长期管理体重和生活习惯。但至少这份研究给了我们希望:糖尿病不是“终身服药”的宿命,通过科学减重,我们完全有机会和它“和平共处”,甚至让它暂时“休眠”。

最后,如果你正在为减重困惑,或者想知道自己减多少体重能实现缓解,不妨从今天开始:先称称自己的体重,算一算10%是多少,然后制定一个3个月的小计划——毕竟,每一步小小的减重,都是在向“不用药控糖”的目标靠近。

参考文献:

Kanbour S, Ageeb RA, Malik RA, Abu-Raddad LJ. Impact of bodyweight loss on type 2 diabetes remission: a systematic review and meta-regression analysis of randomised controlled trials. Lancet Diabetes Endocrinol. 2025 Apr;13(4):294-306. doi: 10.1016/S2213-8587(24)00346-2. Epub 2025 Feb 26. PMID: 40023186.

- 上一篇:研究发现:吃的太胖,这一器官容易老化

- 下一篇:日本疫情暴发!

- 搜索

-

- 1000℃李寰:先心病肺动脉高压能根治吗?

- 1000℃除了吃药,骨质疏松还能如何治疗?

- 1000℃抱孩子谁不会呢?保护脊柱的抱孩子姿势了解一下

- 1000℃妇科检查有哪些项目?

- 1000℃妇科检查前应做哪些准备?

- 1000℃女性莫名烦躁—不好惹的黄体期

- 1000℃会影响患者智力的癫痫病

- 1000℃治女性盆腔炎的费用是多少?

- 标签列表

-

- 星座 (702)

- 孩子 (526)

- 恋爱 (505)

- 婴儿车 (390)

- 宝宝 (328)

- 狮子座 (313)

- 金牛座 (313)

- 摩羯座 (302)

- 白羊座 (301)

- 天蝎座 (294)

- 巨蟹座 (289)

- 双子座 (289)

- 处女座 (285)

- 天秤座 (276)

- 双鱼座 (268)

- 婴儿 (265)

- 水瓶座 (260)

- 射手座 (239)

- 不完美妈妈 (173)

- 跳槽那些事儿 (168)

- baby (140)

- 女婴 (132)

- 生肖 (129)

- 女儿 (129)

- 民警 (127)

- 狮子 (105)

- NBA (101)

- 家长 (97)

- 怀孕 (95)

- 儿童 (93)

- 交警 (89)

- 孕妇 (77)

- 儿子 (75)

- Angelababy (74)

- 父母 (74)

- 幼儿园 (73)

- 医院 (69)

- 童车 (66)

- 女子 (60)

- 郑州 (58)