首页 > 医疗资讯/ 正文

今年57岁的孙先生,在10年前发现萎缩性胃炎伴幽门螺杆菌阳性;

此后先后使用三联、四联、高剂量二联疗法、中药治疗等等手段,治疗了十几次,而始终没有根除;每次复查都是触目惊心的阳性++。

无独有偶,一位46岁的女士,也是萎缩性胃炎伴肠化,2016年杀菌后,今年复查仍是阳性。

实际上,上述两个病例的情况,叫做“泥沼除菌”或者“除菌泥淖”!

它是指,在幽门螺杆菌的除菌疗法中,即使反复进行各种方案的除菌治疗,在除菌判定中也很难得到阴性观察结果,被判断为除菌失败而反复进行除菌治疗的情况。

不过,这些病例实际上大部分都是除菌成功,或者原本就没有感染Hp。

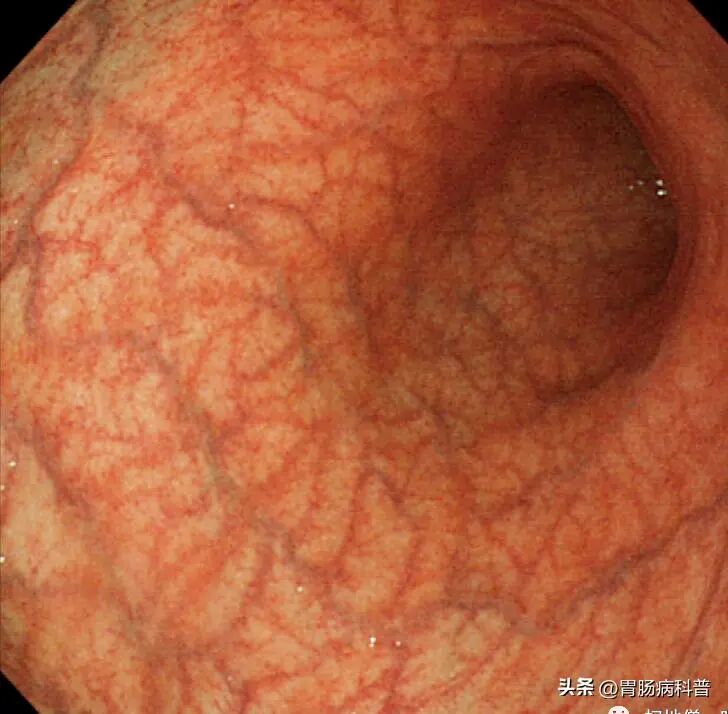

容易陷入泥沼除菌的是伴随高度胃粘膜萎缩的病例,其代表是自身免疫性胃炎(autoimmune gastriis:AIG)。

在像AIG这样胃体部粘膜特别高度萎缩的情况下,由于胃酸分泌能力显著降低,因此胃内可以生长Hp以外的杂菌。

如果诊断为AIG,除了对将来的肿瘤性病变进行检查之外,重要的是对伴随的甲状腺疾病、缺铁性贫血、维生素B12缺乏等进行检查,并进行适当的应对。

另外,作为除菌判定,特别是在呈现高度胃粘膜萎缩的病例中,需要活用粪便抗原法等其他检查方法。

A型胃炎患者反复除菌失败,主要有以下几大原因:

1.胃环境巨变与“假阳性”陷阱

由于自身免疫攻击,A型胃炎患者的胃内处于低酸或无酸环境,这种环境其实并不适合Hp长期大量生存。

然而,低酸环境却可能导致胃内其他杂菌生长。

在进行碳13或碳14呼气试验时,这些杂菌也可能分解尿素产生标记二氧化碳,导致结果呈现“假阳性”

这意味着,检测显示的“阳性”可能并非活跃的Hp感染,而是杂菌的信号。

若据此反复杀菌,自然难以成功,且徒增药物副作用和耐药风险。

2.根除治疗前未及时识别A型胃炎

这是陷入“泥沼”的核心。

如果医生在治疗前没有通过胃镜检查和血液检查(如胃蛋白酶原、胃泌素、维生素B12、抗壁细胞抗体等)识别出A型胃炎;

就很可能将呼气试验的阳性结果简单地视为活动性Hp感染,从而开启一轮又一轮的标准化根除治疗,最终导致屡次失败。

3.可能合并抗生素耐药

如果患者确实合并了Hp感染,且此前已经经历过多次不规范的根除治疗,那么Hp很可能已经对常用的抗生素(如克拉霉素、甲硝唑)产生了耐药性,这也会增加根除难度。

如何走出“除菌泥沼”陷阱?

对于A型胃炎患者,治疗的重点必须从“根除Hp”的单一思维中跳出来,转向综合管理。

1.明确诊断是首要步骤

对于反复除菌失败的患者,应高度警惕A型胃炎的可能性。

建议进行精细的胃镜检查(观察萎缩模式,必要时于胃体、胃窦多点取材活检)和血液检查(检测胃蛋白酶原I/II比值、胃泌素-17、维生素B12水平、抗壁细胞抗体和抗内因子抗体等),以明确诊断。

A型胃炎患的胃镜下表现

2.重新评估杀菌的必要性

一旦确诊A型胃炎,医生需要重新评估是否还有必要执着于根除Hp。

如果胃内环境已呈高度萎缩低酸状态,且现有证据不支持活动性Hp感染,则无需再继续杀菌,应放下这个“包袱”;

3.营养补充与定期监测

A型胃炎的管理核心并非杀菌,而是:

补充营养素:由于胃壁细胞受损影响维生素B12的吸收,患者需常规补充维生素B12和叶酸,以预防或治疗恶性贫血;

定期胃镜随访:A型胃炎是胃癌和胃神经内分泌肿瘤的高危因素因此,患者需要遵医嘱定期复查胃镜(如每1-3年一次),以便早期发现并处理癌前病变或肿瘤。

综上所述,当遭遇与A型胃炎相关的“除菌困境”时,精准诊断与目标转变尤为关键。

倘若您或您的家人正深陷反复根除幽门螺杆菌(Hp)却屡屡失败的泥淖,不妨积极主动地与专业医生进行深入交流,共同探究是否存在A型胃炎的潜在可能。

如此,方能摆脱盲目杀菌的恶性循环,转而踏上真正契合需求的监测与营养支持之路。

- 搜索

-

- 1000℃李寰:先心病肺动脉高压能根治吗?

- 1000℃除了吃药,骨质疏松还能如何治疗?

- 1000℃抱孩子谁不会呢?保护脊柱的抱孩子姿势了解一下

- 1000℃妇科检查有哪些项目?

- 1000℃妇科检查前应做哪些准备?

- 1000℃女性莫名烦躁—不好惹的黄体期

- 1000℃会影响患者智力的癫痫病

- 1000℃治女性盆腔炎的费用是多少?

- 标签列表

-

- 星座 (702)

- 孩子 (526)

- 恋爱 (505)

- 婴儿车 (390)

- 宝宝 (328)

- 狮子座 (313)

- 金牛座 (313)

- 摩羯座 (302)

- 白羊座 (301)

- 天蝎座 (294)

- 巨蟹座 (289)

- 双子座 (289)

- 处女座 (285)

- 天秤座 (276)

- 双鱼座 (268)

- 婴儿 (265)

- 水瓶座 (260)

- 射手座 (239)

- 不完美妈妈 (173)

- 跳槽那些事儿 (168)

- baby (140)

- 女婴 (132)

- 生肖 (129)

- 女儿 (129)

- 民警 (127)

- 狮子 (105)

- NBA (101)

- 家长 (97)

- 怀孕 (95)

- 儿童 (93)

- 交警 (89)

- 孕妇 (77)

- 儿子 (75)

- Angelababy (74)

- 父母 (74)

- 幼儿园 (73)

- 医院 (69)

- 童车 (66)

- 女子 (60)

- 郑州 (58)