首页 > 医疗资讯/ 正文

摘要:目的探索经桡动脉入路(TRA)应用单层编织结构与微孔密网颈动脉支架行颈动脉支架置入术(CAS)的可行性和安全性。方法回顾性连续纳入2022年12月至2023年4月在山东第二医科大学附属临沂市人民医院神经内科TRA应用单层编织结构与微孔密网颈动脉支架行CAS的颈动脉狭窄患者,收集患者的一般及临床资料、病变特征、手术指标、围手术期情况及术后随访情况。一般及临床资料包括患者性别、年龄、既往史(高血压病、糖尿病、冠心病)、术前改良Rankin量表(mRS)评分。病变特征包括颈动脉狭窄部位、狭窄血管远端正常管腔直径、狭窄血管近端正常管腔直径、狭窄率、狭窄长度、主动脉弓型。手术指标包括导引导管到位方法、导引导管到位、支架释放、保护伞回情况及残余狭窄率。围手术期情况包括围手术期并发症[术后72h内穿刺点出血、症状性桡动脉闭塞、扩散加权成像新发脑梗死、心脑血管事件(心绞痛、急性心肌梗死、脑梗死、脑出血)]及术后住院天数。术后1、6个月采用mRS行电话随访,术后12个月门诊随访行颈动脉彩色多普勒超检查评估颈动脉支架内再狭窄情况。结果(1)共纳入10例TRA应用单层编织结构与微孔密网颈动脉支架行CAS的颈动脉狭窄患者,男9例,女1例,年龄57~72岁,中位年龄70(62,71)岁,其中高血压病9例,糖尿病2例,冠心病1例;症状性颈动脉狭窄4例,其中2例表现为偏侧肢体轻瘫,1例表现为轻度构音障碍,1例表现为短暂性脑缺血发作,4例患者中术前mRS评分0、1、2分患者分别为1、2、1例。非症状性颈动脉狭窄患者6例,术前mRS评分均为0分。(2)10例患者中2例为左侧颈内动脉狭窄,8例为右侧颈内动脉狭窄,狭窄率均>70%,平均狭窄率(79.9±7.1)%,平均狭窄长度(16.8±5.7)mm。狭窄血管远、近端正常管腔平均直径分别为(5.1±0.5)、(8.1±0.8)mm,Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ型主动脉弓分别为1、8、1例。8例右侧颈内动脉狭窄的患者中,4例利用泥鳅导丝直接超选右侧颈总动脉,4例导引导管通过交换技术置入。2例左侧颈内动脉狭窄患者导引导管均通过交换技术置入。所有患者导引导管均成功到位且支架释放成功,10例患者均未出现保护伞回收困难,平均残余狭窄率(21.6±6.7)%。(3)患者术后平均住院(1.8±0.9)d。10例患者均未出现穿刺点出血或症状性桡动脉闭塞;1例患者术后出现脑血管事件,为脑桥穿支动脉缺血,表现为复视,左眼内收障碍,考虑为术后血压降低灌注不足所致,术后即刻mRS评分2分,术后6个月mRS评分0分。余9例患者术后即刻及术后1个月mRS评分均同术前,术后72h内均无新发脑梗死。所有患者术后12个月颈动脉彩色多普勒超声均未见支架内再狭窄。结论TRA应用单层编织结构与微孔密网颈动脉支架行CAS具有一定的安全性和可行性。本研究为单中心、回顾性、小样本研究,研究结果尚需大样本、前瞻性、随机对照研究进一步证实。

经股动脉入路(transfemoral approach,TFA)是颈动脉支架置入术(carotid artery stenting,CAS)的经典入路,但TFA可能增加穿刺部位并发症,延迟患者下床时间,增加患者不适感和下肢静脉血栓形成风险[1]。对冠状动脉入路的对照研究显示,与TFA相比,经桡动脉入路(transradial approach,TRA)具有更高的安全性,可提高患者舒适度,缩短住院时间,降低住院费用[2-3],其在冠状动脉介入诊疗领域的应用日益广泛[4-5]。近年来,已有研究者开始探索TRA行CAS[6-7],但其应用和推广受到学习曲线长和导管、支架不匹配的限制[8]。国产单层编织结构与微孔密网颈动脉支架可压缩至6F导引导管输送(传统支架需应用≥6F长鞘[9]),有利于降低桡动脉闭塞风险,为TRA提供了重要的技术支撑。本研究拟回顾性分析TRA应用单层编织结构与微孔密网颈动脉支架行CAS的颈动脉狭窄患者资料,初步探讨TRA置入此类支架的安全性与有效性。

1 对象与方法

1.1 对象

回顾性连续纳入2022年12月至2023年4月于山东第二医科大学附属临沂市人民医院神经内科TRA应用单层编织结构与微孔密网颈动脉支架行CAS的单侧颈动脉狭窄患者。患者数据来源于山东第二医科大学附属临沂市人民医院参与的一项评估单层编织结构与微孔密网颈动脉支架系统用于颈动脉狭窄治疗有效性和安全性的前瞻性、多中心、随机对照、非劣效设计临床试验(临床试验注册号:ZTYL202201)。

纳入标准:(1)年龄≥18岁;(2)单侧颈动脉狭窄;(3)依据北美症状性颈动脉内膜切除试验标准(North American symptomatic carotid endarterectomy trial criteria, NASCET)[10]评估的狭窄率≥50%的症状性颈动脉狭窄及狭窄率≥70%的非症状性颈动脉狭窄;(4)首选TRA;(5)应用国产单层编织结构与微孔密网颈动脉支架;(6)病历资料完整。

排除标准:(1)对比剂过敏;(2)Allen试验[11]阳性;(3)术前头部CT或MRI示颅内出血;(4)存在严重的凝血障碍或血小板计数低于50×109/L;(5)严重心、肝、肾等脏器功能不全。

本研究方案经山东第二医科大学附属临沂市人民医院科技伦理委员会审核批准[伦理审批号:科技伦审第(202507-H-011)号]。所有患者或家属签署了诊疗知情同意书。

1.2 资料收集

收集患者的一般及临床资料、病变特征。一般及临床资料包括患者性别、年龄、既往史(高血压病[12]、糖尿病[13]、冠心病[14])、术前改良Rankin量表(mRS)[15]评分。病变特征包括颈动脉狭窄部位、狭窄血管远端正常管腔直径、狭窄血管近端正常管腔直径、狭窄率、狭窄长度、主动脉弓型。

1.3 手术方法

首选穿刺右侧近端桡动脉,置入6F桡动脉鞘,鞘内给予肝素(70mg/kg)和硝酸甘油(200g)。鞘内冒烟或路图评估桡动脉的走行及直径。经猪尾导管(Cordis,美国)和Simmons 2导管(Cordis,美国)行主动脉弓及弓上血管造影,评估弓型及颈动脉情况。通路建立方案:Simmons 2导管超选患侧颈总动脉,泥鳅导丝[0.035英寸(1英寸=2.54cm),260cm;Terumo,日本]置入颈外动脉远端(通常选择舌动脉),交换6F ENVOY导引导管(内腔0.070英寸,100cm;Cordis,美国)至颈总动脉远端。左侧颈内动脉狭窄交换困难时可采用V-18导丝(0.018英寸,300cm;Boston Scientific,美国)加强支撑或使用加硬泥鳅导丝进行交换。选择Emboshield NAV6保护伞(Abbott,美国)于颈内动脉C2近段释放。根据血管直径选择直径3.0~5.0mm的球囊加压至12个标准大气压进行预扩张。选择单层编织结构与微孔密网颈动脉支架(直径3.5~9.5mm,长度30、40、50mm;天宓,苏州中天医疗器械科技有限公司)置入。支架置入后若残余狭窄率>30%则应用球囊加压至16~18个标准大气压进行扩张,使狭窄率降至30%及以下。支架置入后回收保护伞。拔除动脉鞘,绷带加压包扎穿刺点。

1.4 手术指标、围手术期情况及术后随访

收集患者手术指标和围手术期情况,手术指标包括导引导管到位方法、导引导管到位、支架释放、保护伞回收情况及残余狭窄率。围手术期情况包括围手术期并发症[术后72h内穿刺点出血、症状性桡动脉闭塞[16]、扩散加权成像(DWI)新发脑梗死、心脑血管事件(心绞痛[17]、急性心肌梗死[18]、脑梗死[19]、脑出血[20])]及术后住院天数。

患者术后1、6个月行电话随访评估患者mRS评分,术后12个月门诊随访行颈动脉彩色多普勒超声评估颈动脉支架内再狭窄(支架内或支架两端5mm范围内血管狭窄率>50%[21])情况。

2 结果

2.1 一般及临床资料

共纳入10例TRA应用单层编织结构与微孔密网颈动脉支架行CAS的颈动脉狭窄患者,男9例,女1例;年龄57~72岁,中位年龄70(62,71)岁;合并高血压病9例,糖尿病2例,冠心病1例。4例症状性颈动脉狭窄中2例表现为偏侧肢体轻瘫,1例表现为轻度构音障碍,1例表现为短暂性脑缺血发作,术前mRS评分0、1、2分患者分别为1、2、1例。6例患者为非症状性颈动脉狭窄,术前mRS评分均为0分。

2.2 病变特点及手术情况

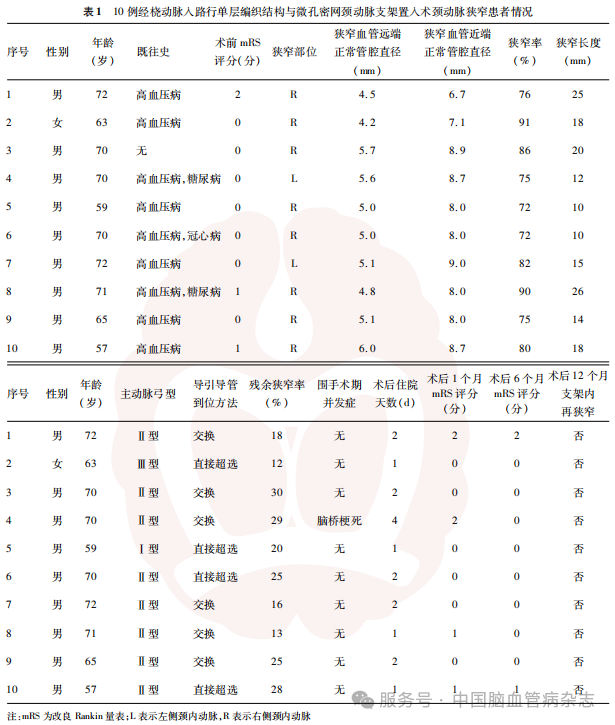

10例患者中2例为左侧颈内动脉狭窄,余8例均为右侧颈内动脉狭窄,狭窄率均>70%,平均狭窄率(79.9±7.1)%,平均狭窄长度(16.8±5.7)mm。狭窄血管远、近端正常管腔直径分别为(5.1±0.5)mm、(8.1±0.8)mm,Ⅰ型主动脉弓1例,Ⅱ型主动脉弓8例,Ⅲ型主动脉弓1例。8例右侧颈内动脉狭窄的患者中,4例利用泥鳅导丝直接超选右侧颈总动脉,4例导引导管通过交换技术到位。2例左侧颈内动脉狭窄患者导引导管均通过交换技术置入。所有患者导引导管均成功到位,支架均释放成功且未出现保护伞回收困难,平均残余狭窄率(21.6±6.7)%。见表1。

2.3 围手术期及随访情况

患者术后平均住院(1.8±0.9)d。10例患者均未出现穿刺点出血或症状性桡动脉闭塞;1例患者术后出现脑血管事件,为脑桥穿支动脉缺血,表现为复视,左眼内收障碍,考虑为术后血压降低灌注不足所致,术后即刻mRS评分2分,MR平扫DWI示左侧脑桥腔隙性梗死,术后1个月mRS评分1分,术后6个月mRS评分0分。余9例患者术后即刻及术后1个月mRS评分均同术前,术后72h内MR平扫未见新发脑梗死。所有患者术后12个月颈动脉彩色多普勒超声均未见支架内再狭窄。见表1。

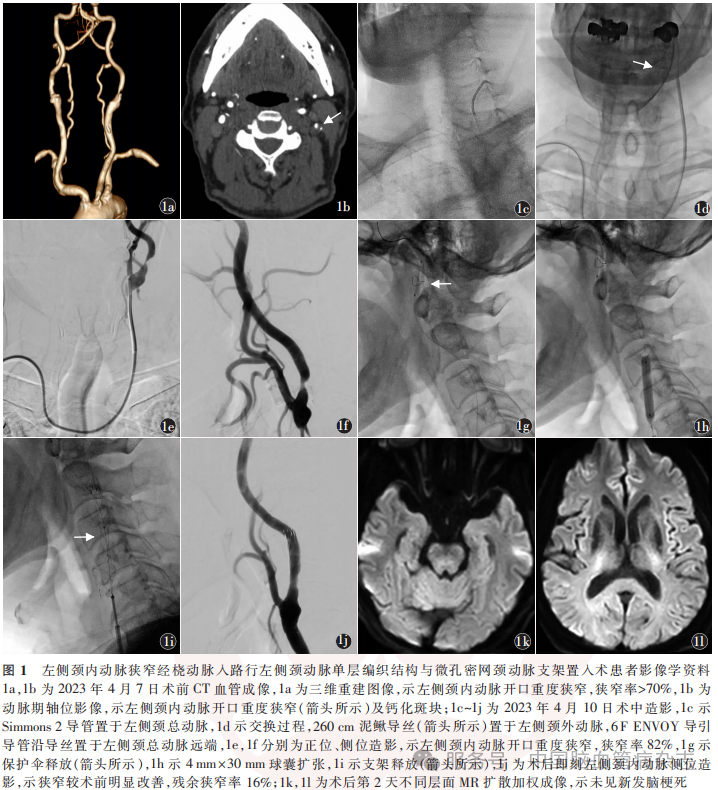

典型病例 男,72岁,因“健康体检发现左侧颈内动脉狭窄1个月”于2023年4月6日入住山东第二医科大学附属临沂市人民医院神经内科。患者入院前1个月健康体检行颈动脉彩色超声提示左侧颈内动脉开口重度狭窄(狭窄率>70%),平素无言语障碍,无肢体麻木、乏力,为行CAS入院。高血压病史10余年,不规律服用硝苯地平缓释片,平素血压约140~160/90~100mmHg。入院后神经系统体格检查未见阳性体征,mRS评分0分。入院当日开始口服阿司匹林肠溶片(100mg/次,1次/d)+氯吡格雷(75mg/次,1次/d)抗血小板聚集治疗,阿托伐他汀钙(20mg/次,1次/晚)稳定斑块。2023年4月7日行CT血管成像示左侧颈内动脉重度狭窄,狭窄率>70%(图1a,1b)。于2023年4月10日行经右侧桡动脉入路CAS。将Simmons 2导管置入左侧颈总动脉(图1c),采用260cm泥鳅导丝置于颈外动脉,交换6F ENVOY导引导管置于左侧颈总动脉远端(图1d),术中造影证实左侧颈内动脉重度狭窄,狭窄率82%(图1e,1f)。释放Emboshield NAV6远端保护伞(图1g),将4mm×30mm LitePAC球囊导管(Bard,美国)预扩张后置入单层编织结构与微孔密网颈动脉支架(9.5mm×25.0mm)1枚(图1h,1i)。术后即刻造影示左侧颈内动脉狭窄明显改善,残余狭窄率16%(图1j)。术后血压控制在<120/80mmHg,患者无明显不适。术后第2天复查MR未见新发脑梗死(图1k,1l)。患者于2023年4月11日出院,出院后继续口服阿司匹林肠溶片(100mg/次,1次/d)联合氯吡格雷(75mg/次,1次/d)抗血小板聚集治疗1个月,后改为阿司匹林(100mg/次,1次/d)单药抗血小板聚集。术后1、6个月电话随访,mRS评分均为0分。术后12月门诊行颈动脉彩色多普勒超声随访,未见支架内再狭窄,mRS评分0分。

3 讨论

3.1 TRA行CAS的困难

目前TFA行CAS技术较为成熟,且股动脉穿刺成功率高,可容纳8F的导引导管,颈动脉支架尺寸选择不受限制[22]。与TFA相比,TRA穿刺难度大,手术路径曲折,且尚无专用的桡动脉支架。TRA行CAS存在以下困难:(1)桡动脉穿刺困难,桡动脉平均直径仅(2.2±0.4)mm,走行并不平直[23],且桡动脉由α1神经支配,接触异物时可能出现血管痉挛反应[24],第1次穿刺失败可对后续穿刺产生影响[25]。为降低桡动脉闭塞的发生率,有研究者提出了经远端桡动脉(distal transradial artery,dTRA)穿刺[26],但远端桡动脉直径更细,且走行弯曲,术者学习曲线更长。一项针对冠状动脉介入治疗的单中心随机对照研究显示,与TRA组(524例)相比,dTRA组(518例)患者随机分组后(60±30)d桡动脉闭塞发生率更低[3.7%(15/404)比7.9%(31/392),P=0.014],但dTRA组术中鞘管成功置入率低于TRA组[78.8%(408/518)和94.8%(497/524), P<0.01],鞘管置入所需的穿刺次数更多[2(1,3)次比1(1,2)次,P<0.01],且所需时间更长[120(60,251)s比75(50,120)s,P<0.01][27]。另一项针对冠状动脉介入治疗患者的Meta分析结果显示,dTRA组的桡动脉痉挛发生率低于TRA组[6.6%(29/442)比13.4%(60/449),P=0.0007],但因桡动脉置鞘失败而更换股动脉入路的患者较TRA组增多[16.4%(56/342)比4.3%(15/345),P=0.04][28]。因此,穿刺时选择近端或远端桡动脉需术者权衡患者穿刺难度与血管并发症发生风险。(2)通路建立困难,一项关于TRA行CAS的Meta分析结果显示,术中从TRA转换为TFA的患者比例约为9.1%(66/723)[29]。TRA路径建立困难多见于治疗左侧颈内动脉病变,非牛型主动脉弓左侧颈总动脉置管时弓上缺乏强力支撑,其TRA颈动脉支架成功置入患者比例低于右侧颈内动脉(3/8比28/29)[30]。(3)支架选择受限,目前的颈动脉支架均根据TFA路径设计,直径>8mm的支架(如PRECISE、WALLSTENT)无法通过6F导引导管,有研究尝试TRA穿刺后交换6F长鞘,此方法可克服支架尺寸的限制,但增加了桡动脉闭塞风险[31]。

3.2 TRA通路建立的方法

交换技术指利用Simmons导管将260cm泥鳅或加硬泥鳅导丝置入病灶侧颈外动脉,撤出Simmons导管,沿导丝将导引导管置入的方法[32],本研究中6例患者采用交换技术,该方法行右侧CAS及牛型主动脉弓左侧CAS时路径相对稳定,导引导管到位成功率较高,但操作步骤多,手术时间延长[7]。Montorsi等[33]回顾性纳入了单中心经桡动脉或肱动脉利用交换技术行牛型主动脉弓左侧CAS的患者60例,结果显示,98.3%(59/60)的患者成功实施手术。但交换技术行非牛型主动脉弓左侧CAS易出现导引导管脱垂,增加了入路转换的风险[29]。本研究中,当主动脉弓无法提供有效支撑导致导管不能顺利置入左侧颈总动脉时,加用0.018英寸V-18导丝协同支撑,导引导管均成功置入。一项单中心回顾性研究显示,采用TRA交换技术行CAS的成功率达95%(96/101)[34]。同轴技术指利用125cm Simmons导管超选颈总动脉,泥鳅导丝及Simmons导管协同支撑下将导引导管或中间导管置入的方法[31],该方法可降低TRA行左侧CAS的技术难度,操作相对简单,可减少导引导管在血管转弯处对血管壁的切割,提高TRA行左侧CAS的导引导管到位率[35],降低术中转换为TFA的风险,减少交换次数。有研究纳入采用同轴技术TRA行CAS患者40例,结果显示,导引导管到位率为100%,手术成功率为95%(38/40)[36]。本研究由于研究期间并未常规配备125cm Simmons导管,故未选用该技术。

3.3 导管选择

行右侧CAS时,头臂干可提供足够的支撑,导引导管到位后可提供稳定的路径[29]。行非牛型主动脉弓左侧CAS时,导管的弓部支撑力是通路稳定的基础。ENVOY导管近端支撑力强,本研究10例患者均选用该导管,未出现导管脱垂的现象。有研究者选择中间导管行左侧CAS[37],此类导管远端柔软利于到位,但需谨慎选择产品,警惕术中弓部脱垂。Heck等[38]应用一种6F Simmons头端导引导管TRA成功完成20例CAS(成功置入支架且无入路转换),但该导管限制了支架型号的选择。6F长鞘也被运用于TRA行CAS,如Neuron MAX(Penumber,美国)[39]。本研究因6F长鞘(如Neuron MAX)外径(2.67mm)大于桡动脉平均直径[(2.2±0.4)mm]而未选用。研究显示,鞘管与动脉直径比值> 1.0是桡动脉闭塞的危险因素,应用4、5、6、7F鞘管时,桡动脉闭塞的发生率分别为0(0/80)、2.0%(8/400)、11.6%(133/1151)、19.5(15/77)[31,40]。一项使用5F与6F导引导管TRA行经皮冠状动脉介入治疗的随机对照试验显示,5F导引导管组因桡动脉闭塞导致桡动脉搏动消失的发生率为1.1%(1/87),6F导引导管组为5.9%(5/84;P=0.05)[41]。单层编织结构与微孔密网颈动脉支架通过6F导引导管(外径1.98mm)即可输送,可规避应用长鞘带来的桡动脉闭塞风险。

3.4 单层编织结构与微孔密网颈动脉支架的设计特点

单层编织结构与微孔密网颈动脉支架产品介绍指出,相比传统编织型支架,其具有更强的径向支撑力,且较激光雕刻型支架具有更低的慢性外展力,可充分利用镍钛合金超弹性应变迟滞储能特性,对狭窄血管有效扩张的同时可避免对其产生过度刺激;另外,其采用单层微孔混合编织技术,应用8根粗丝加24根细丝混合编织,粗丝提供径向支撑力,细丝与粗丝编织形成微小网孔(网孔低至0.51mm2),增加斑块覆盖率的同时可避免双层支架的分层风险。但其实际效果仍有待于多中心、大样本、随机对照试验验证。

综上所述,TRA应用单层编织结构与微孔密网颈动脉支架行CAS具有一定的安全性和可行性,单层编织结构与微孔密网颈动脉支架或可为TRA行CAS提供新选择。本研究为单中心回顾性研究,样本量小,研究结果尚需大样本、随机对照研究进一步证实。

- 搜索

-

- 1000℃李寰:先心病肺动脉高压能根治吗?

- 1000℃除了吃药,骨质疏松还能如何治疗?

- 1000℃抱孩子谁不会呢?保护脊柱的抱孩子姿势了解一下

- 1000℃妇科检查有哪些项目?

- 1000℃妇科检查前应做哪些准备?

- 1000℃女性莫名烦躁—不好惹的黄体期

- 1000℃会影响患者智力的癫痫病

- 1000℃治女性盆腔炎的费用是多少?

- 标签列表

-

- 星座 (702)

- 孩子 (526)

- 恋爱 (505)

- 婴儿车 (390)

- 宝宝 (328)

- 狮子座 (313)

- 金牛座 (313)

- 摩羯座 (302)

- 白羊座 (301)

- 天蝎座 (294)

- 巨蟹座 (289)

- 双子座 (289)

- 处女座 (285)

- 天秤座 (276)

- 双鱼座 (268)

- 婴儿 (265)

- 水瓶座 (260)

- 射手座 (239)

- 不完美妈妈 (173)

- 跳槽那些事儿 (168)

- baby (140)

- 女婴 (132)

- 生肖 (129)

- 女儿 (129)

- 民警 (127)

- 狮子 (105)

- NBA (101)

- 家长 (97)

- 怀孕 (95)

- 儿童 (93)

- 交警 (89)

- 孕妇 (77)

- 儿子 (75)

- Angelababy (74)

- 父母 (74)

- 幼儿园 (73)

- 医院 (69)

- 童车 (66)

- 女子 (60)

- 郑州 (58)