首页 > 医疗资讯/ 正文

心肌梗死(心梗)后48小时内室性心动过速和心室颤动是最致命的并发症,临床治疗极具挑战性。既往研究表明,心梗后交感神经过度兴奋可增加梗死面积,使心房与心室扩张、心功能受损,导致心力衰竭和致命性室性心律失常与心脏性猝死。星状神经节(stellate ganglion, SG)是心脏最重要的外周交感神经节之一,具有调节心率、心肌收缩力和冠脉血流等功能。数十年来,SG干预(如心脏交感去神经、磁刺激、光遗传和光热神经调控)被视为抑制SG过度激活、减少恶性心律失常事件的重要途径,但SG激活的机制不明确,限制了SG调控技术的临床转化。因此,阐明心梗后SG激活的机制对心梗后恶性心律失常防治至关重要。

2025年9月30日,武汉大学中南医院鲁志兵团队在Circ Arrhythm Electrophysiol发表了题为“Inhibition of Satellite Glial Cell Activation in Stellate Ganglia Prevents Ventricular Arrhythmogenesis and Remodeling After Myocardial Infarction”的研究论文,该研究揭示了SG中卫星胶质细胞激活引起心梗后恶性心律失常和心室重构的机制,阐明了卫星胶质细胞P2Y1R/IGFBP2信号在交感神经激活中的重要作用,为防治心梗后恶性心律失常提供了新的理论依据。

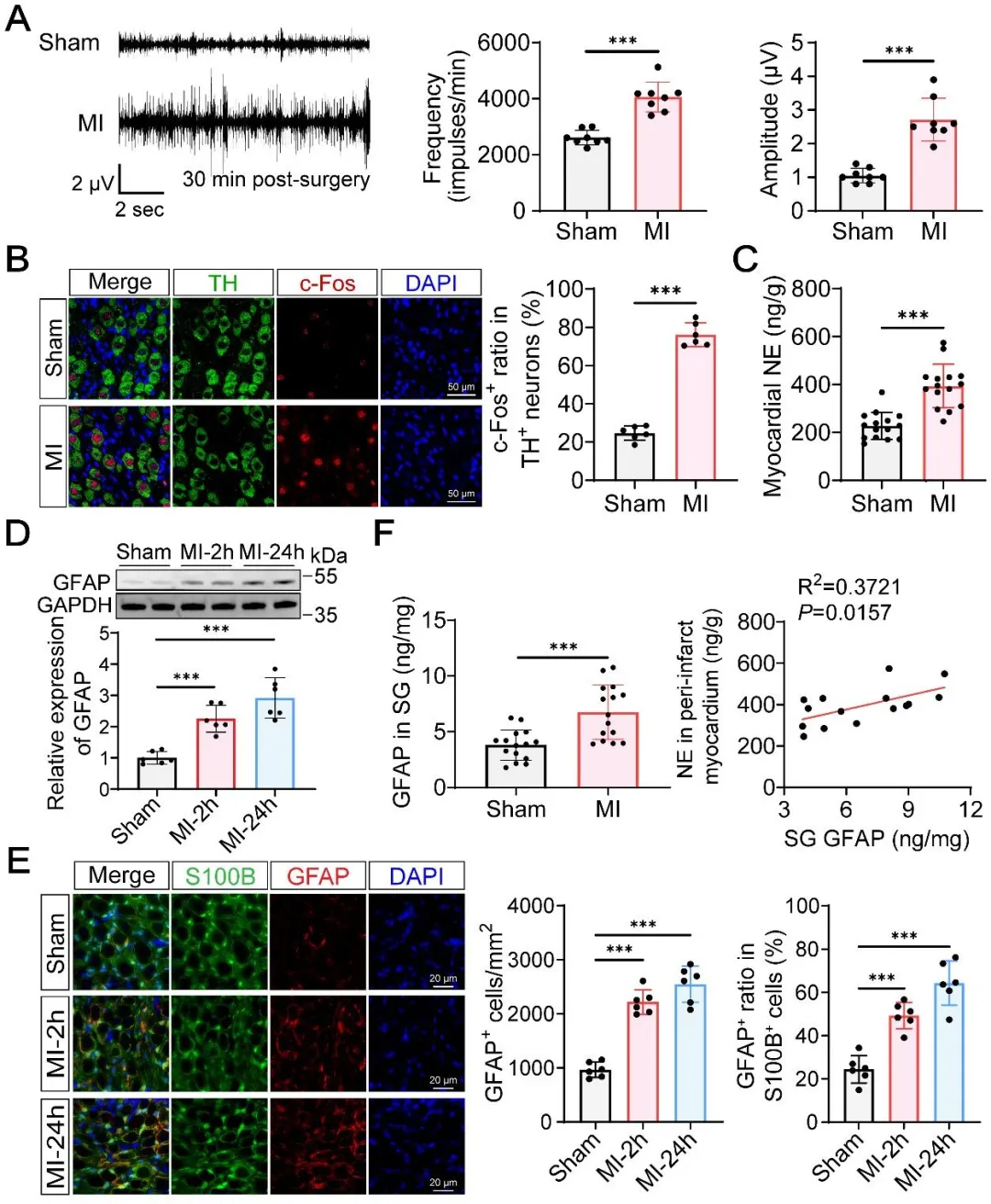

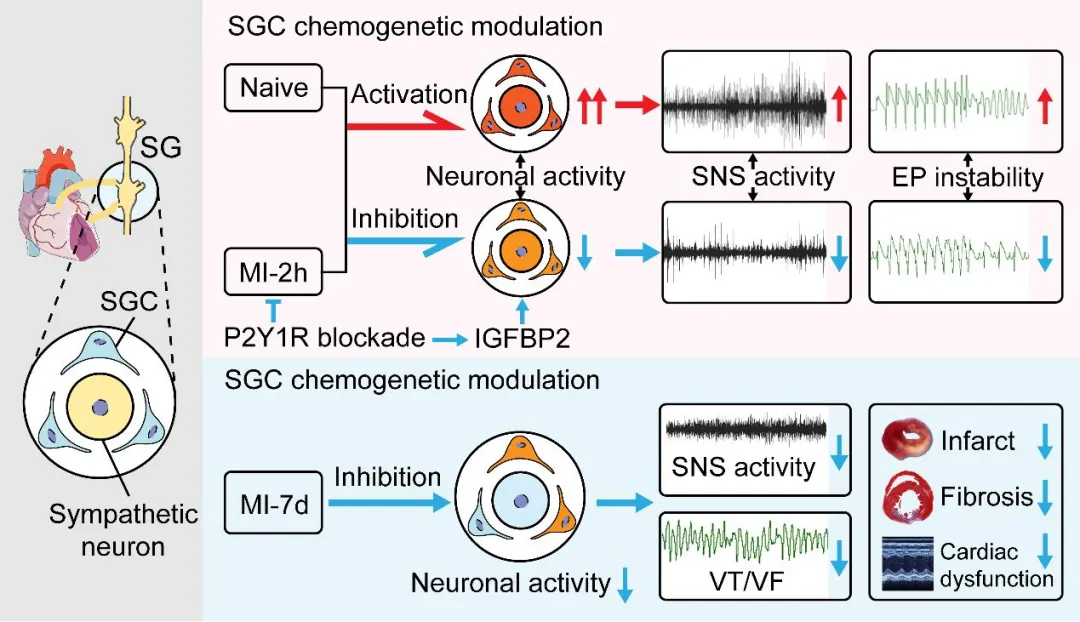

本研究利用大鼠心梗模型发现,心梗2小时和24小时后SG中卫星胶质细胞(satellite glial cell, SGC)均显著激活,且SG中SGC激活标记物水平胶质细胞酸性蛋白(glial fibrillary acidic protein, GFAP)与交感神经激活呈正相关。

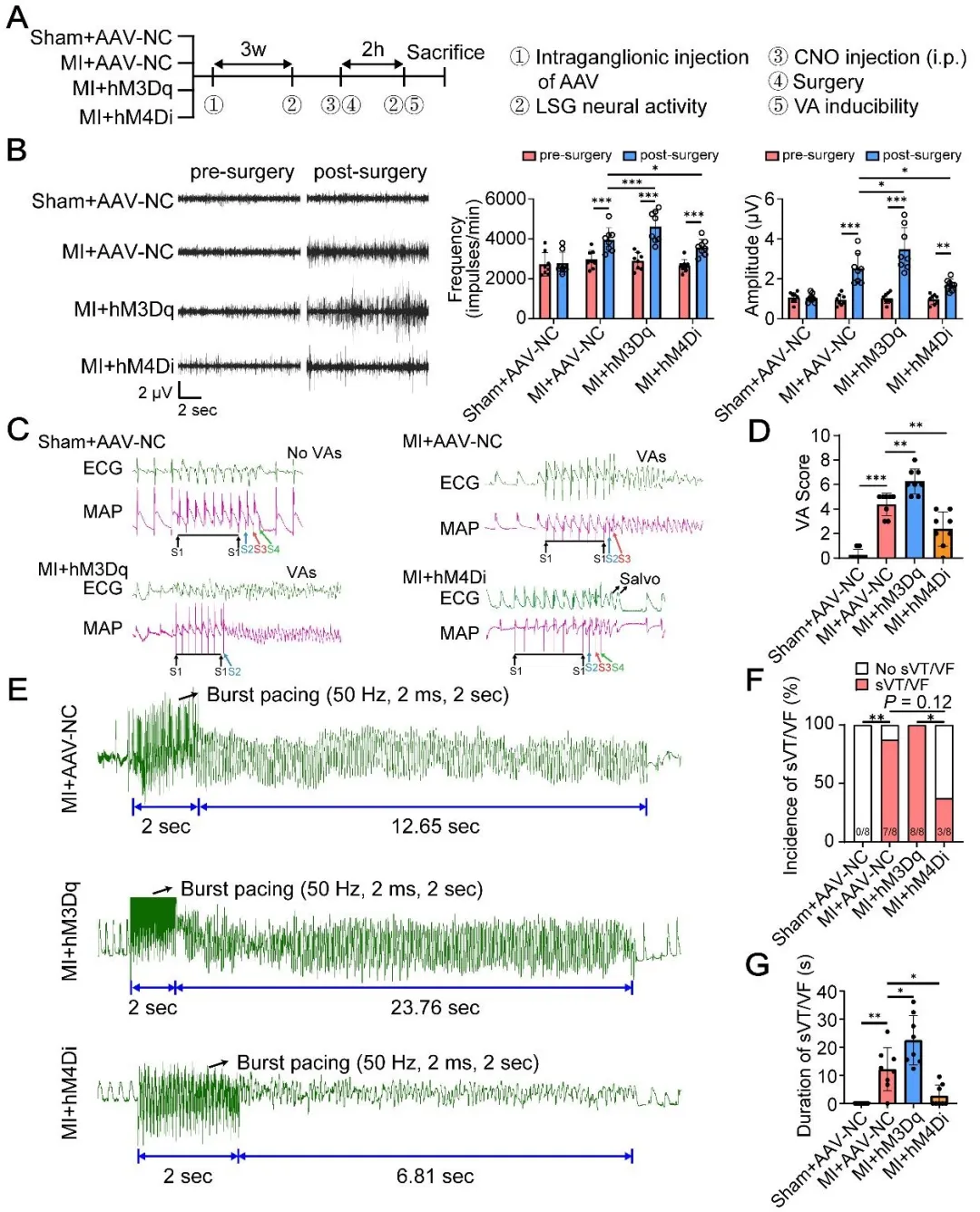

利用化学遗传技术特异性激活SGC可进一步激活心梗后交感神经系统,加重急性心梗后恶性心律失常事件。相反,化学遗传学技术特异性抑制SGC可显著抑制交感神经系统活性,降低急性心梗后恶性心律失常易感性。

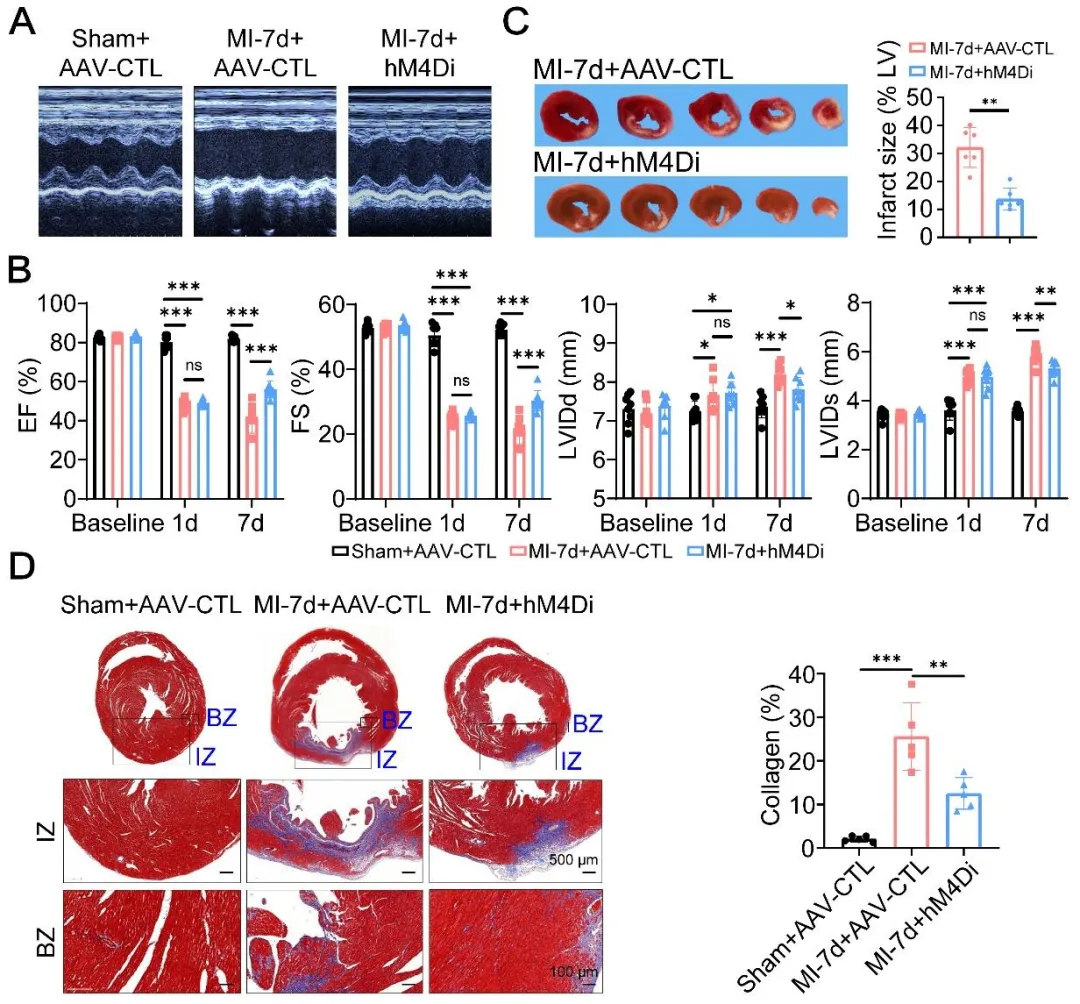

为进一步明确化学遗传技术对SGC的持续作用,研究人员构建1周心梗模型,利用化学遗传技术持续抑制SGC后发现,对比心梗组,化学遗传抑制SGC显著降低SG神经活性和室性心律失常易感性,并显著降低梗死面积,改善心功能和左室纤维化。

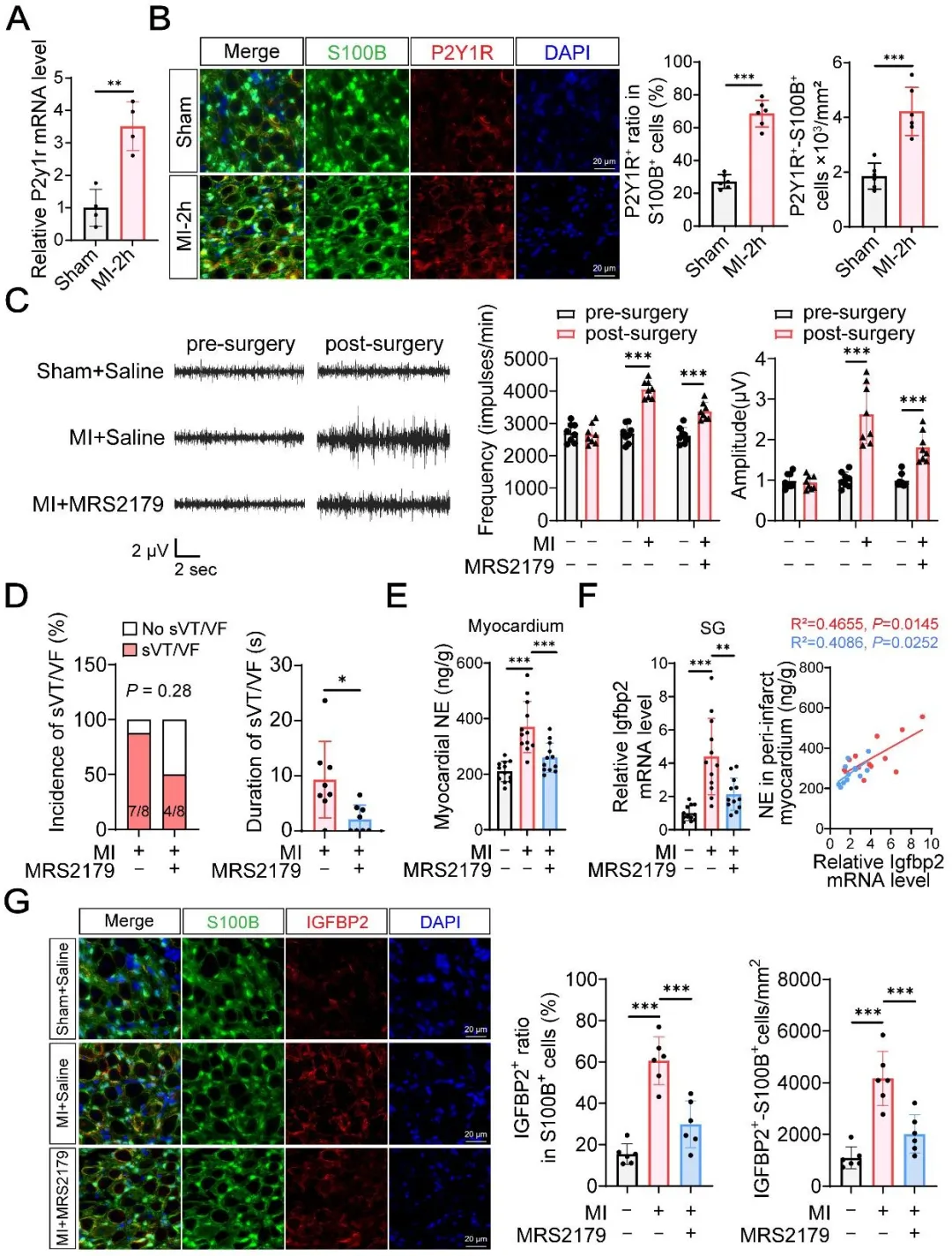

对心梗后的SG行RNA-seq发现,嘌呤能受体P2Y1 (P2Y1 receptor, P2Y1R)显著上调,P2Y1R抑制剂MRS2179局部作用于SG可显著降低心梗2小时后的交感神经系统活性和室性心律失常易感性,且P2Y1R下游的分泌蛋白胰岛素样生长因子结合蛋白2 (insulin-like growth factor-binding protein 2, IGFBP2)表达增加。

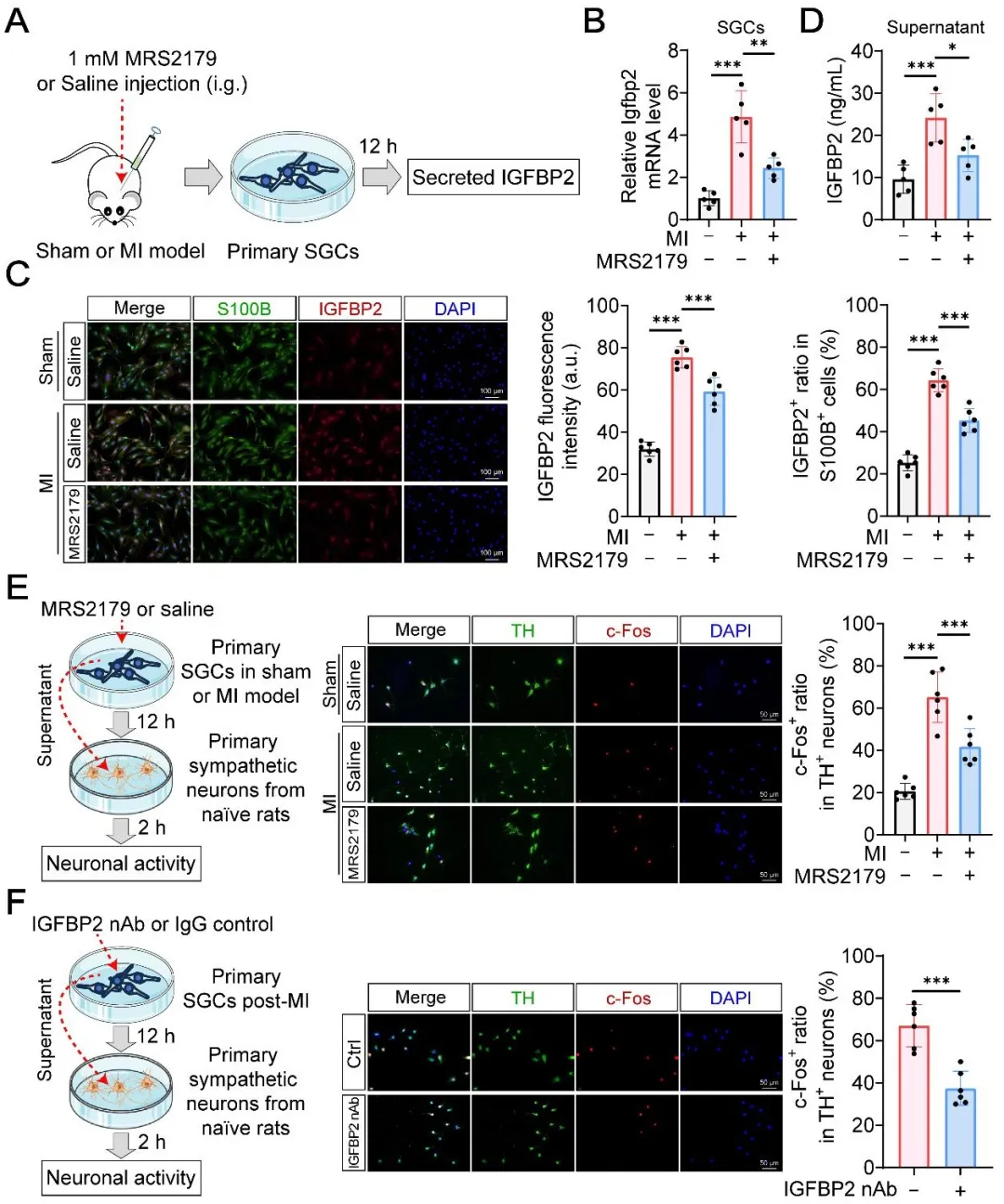

为进一步探究P2Y1R/IGFBP2是否介导心梗后交感神经过度激活,研究人员在假手术和心梗模型大鼠SG中预处理MRS2179,提取原代SGC后发现,MRS2179处理后的SGC和上清液中的IGFBP2均高于假手术组,提示SGC分泌的IGFBP2参与了心脏交感神经激活这一过程。为排除其他因素感染,研究人员应用IGFBP2中和抗体发现,IGFBP2中和抗体可显著抑制IGFBP2升高导致的心梗后交感神经元过度激活。

综上所述,该研究揭示了抑制SG内的SGC激活可降低心梗后心脏交感神经系统兴奋性,稳定心室电生理特性,减少恶性心律失常事件。上述结果提示,靶向SG-SGC中P2Y1R/IGFBP2信号可能是防治心梗后恶性心律失常的潜在策略。

该研究武汉大学中南医院鲁志兵、王琼昕和何勃教授为共同通讯作者。武汉大学中南医院周振主治医师、张汉宇硕士、熊洪波博士后和邓克穷副教授为本文共同第一作者。该工作得到国家自然科学基金、武汉大学中南医院优秀博士(后)等项目资助。

原文链接:

https://www.ahajournals.org/doi/10.1161/CIRCEP.125.013866

- 搜索

-

- 1000℃李寰:先心病肺动脉高压能根治吗?

- 1000℃除了吃药,骨质疏松还能如何治疗?

- 1000℃抱孩子谁不会呢?保护脊柱的抱孩子姿势了解一下

- 1000℃妇科检查有哪些项目?

- 1000℃妇科检查前应做哪些准备?

- 1000℃女性莫名烦躁—不好惹的黄体期

- 1000℃会影响患者智力的癫痫病

- 1000℃治女性盆腔炎的费用是多少?

- 标签列表

-

- 星座 (702)

- 孩子 (526)

- 恋爱 (505)

- 婴儿车 (390)

- 宝宝 (328)

- 狮子座 (313)

- 金牛座 (313)

- 摩羯座 (302)

- 白羊座 (301)

- 天蝎座 (294)

- 巨蟹座 (289)

- 双子座 (289)

- 处女座 (285)

- 天秤座 (276)

- 双鱼座 (268)

- 婴儿 (265)

- 水瓶座 (260)

- 射手座 (239)

- 不完美妈妈 (173)

- 跳槽那些事儿 (168)

- baby (140)

- 女婴 (132)

- 生肖 (129)

- 女儿 (129)

- 民警 (127)

- 狮子 (105)

- NBA (101)

- 家长 (97)

- 怀孕 (95)

- 儿童 (93)

- 交警 (89)

- 孕妇 (77)

- 儿子 (75)

- Angelababy (74)

- 父母 (74)

- 幼儿园 (73)

- 医院 (69)

- 童车 (66)

- 女子 (60)

- 郑州 (58)