首页 > 医疗资讯/ 正文

老年人睡眠不良与多种健康结局密切相关,基层医疗卫生机构若在现有的老年人健康管理基础上强化睡眠健康与康复管理,将有助于预防、延缓诸多老年慢性疾病的发生与发展,从而节约大量医疗资源。然而,目前基层医疗卫生机构尚未建立完善的睡眠健康与康复管理体系。为填补这一领域空白,由中国康复医学会社区康复工作委员会牵头发起,联合国内多家机构的专家学者共同制订《社区老年人睡眠健康与康复管理中国专家共识(2025年版)》。

该共识立足于睡眠康复相关领域的循证医学证据,结合多学科专家临床实践经验、我国基层康复资源情况及未来基层医疗发展趋势,围绕老年人的睡眠生理变化、基层睡眠健康与康复管理目标与要求、康复筛查与评估、康复管理内容、康复管理流程等方面形成共识性意见。本共识的发布对推动基层医疗卫生机构规范开展老年人睡眠健康与康复管理工作具有重要意义。

01 睡眠相关定义

1.1 睡眠-觉醒周期

睡眠过程由非快速眼动(NREM)睡眠和快速眼动(REM)睡眠两种生理状态组成。NREM睡眠根据脑电特征进一步分为N1、N2和N3三个阶段:N1阶段为清醒状态向睡眠状态过渡的阶段,通常持续几分钟;N2阶段心率和呼吸开始减慢,体温下降,大脑活动以睡眠纺锤波和K复合波为主要特征,通常持续几十分钟;N3阶段又称慢波睡眠(slow wave sleep,SWS),此阶段心率、呼吸和血压达到一天中的最低点,大脑活动以delta波为主要特征,是深度睡眠的标志。REM睡眠是一种复杂的神经生理状态,目前认为是睡眠的最深阶段。正常的睡眠由周期性交替的NREM和REM组成,一个睡眠周期持续约90 min,整晚睡眠经历4~5个周期。

1.2 睡眠健康

睡眠健康是一个涵盖多种睡眠特征的积极整体框架,包括规律性、日间功能、持续时间、连续性、效率、满意度、质量等维度,而不仅是个别的睡眠症状和障碍,可看作一项衡量群体中每个个体睡眠状况的连续指标,其有助于更细致地理解和评估个体的睡眠模式,为改善睡眠健康提供个性化的指导和干预措施。

1.3 睡眠质量

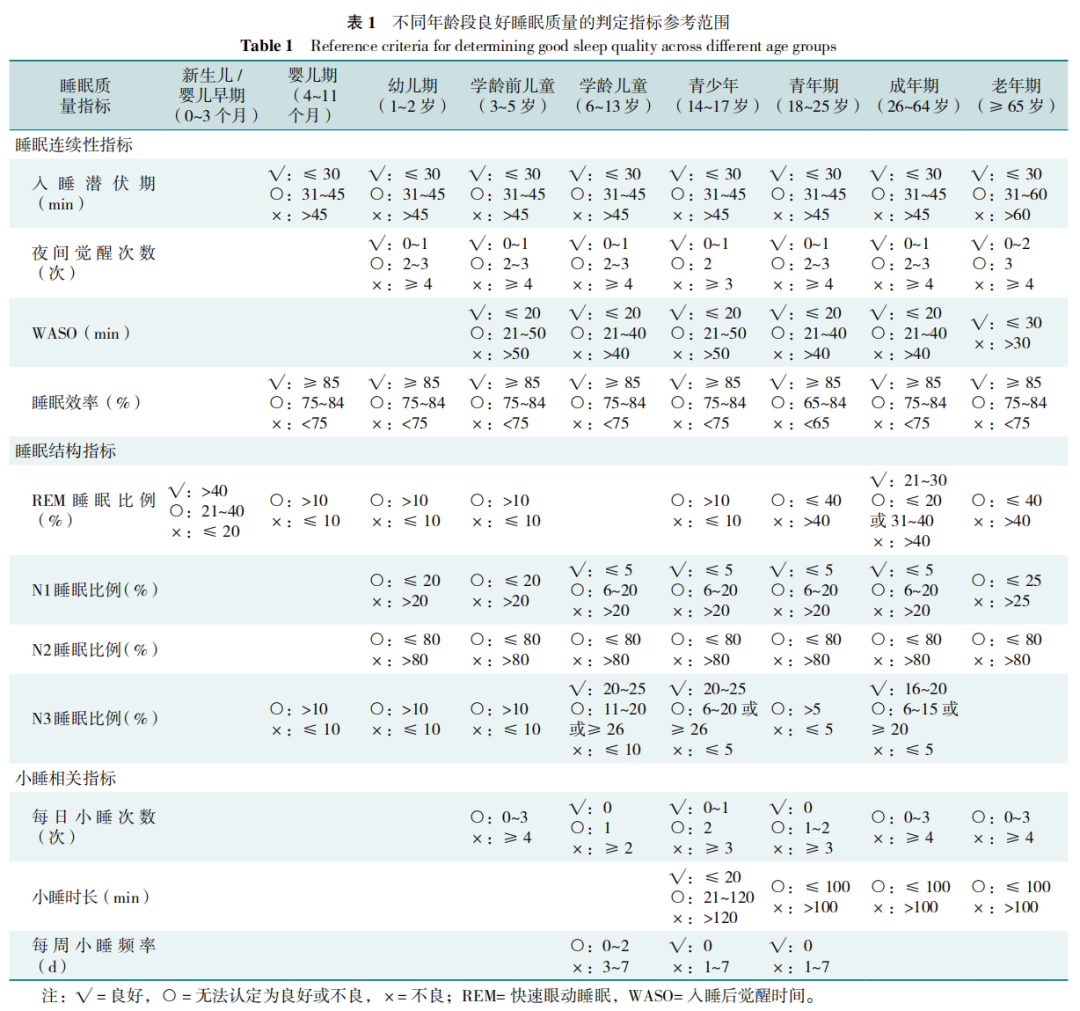

睡眠质量是反映睡眠健康的一个维度,美国国家睡眠基金会认为良好睡眠质量需要综合11项指标评估,涵盖以下3个维度,(1)睡眠连续性指标:入睡潜伏期、夜间觉醒次数(每次觉醒时间>5 min)、入睡后觉醒时间(wake-time after sleep onset,WASO)、睡眠效率;(2)睡眠结构指标:REM、N1、N2、N3睡眠所占比例;(3)小睡相关指标:24 h内小睡次数、单次小睡时长以及每周小睡频率。不同年龄段反映良好睡眠质量的各项指标的参考范围存在差异(详见表1)。总体而言,较短入睡潜伏期与WASO、较少夜间觉醒次数及较高的睡眠效率,被视为良好睡眠质量的核心表现。

1.4 睡眠障碍

根据有害功能障碍分析框架,睡眠障碍定义为个体因大脑动态功能性的睡眠-觉醒调控机制失调,或睡眠期间其他生理、发育及行为调节系统异常,导致睡眠的质、量、节律,或觉醒-睡眠周期出现临床显著紊乱的综合征。根据《国际睡眠障碍分类》(第三版),睡眠障碍包括七大核心分类:失眠、睡眠相关呼吸障碍、中枢性嗜睡障碍、昼夜节律睡眠-觉醒障碍、睡眠运动障碍、异态睡眠和其他睡眠障碍,每一类包含若干具体疾病或症状群。全国爱卫办发布的《睡眠健康核心信息及释义》明确睡眠障碍包括"睡不着""睡不醒""睡不好"3大类共90多种疾病。

1.5 睡眠康复

目前国内外文献与指南尚未对"睡眠康复"形成统一、权威的定义。基于全周期康复理念,本共识提出睡眠康复的概念:睡眠康复是以睡眠功能为核心对象,以非药物疗法为主要干预方式,必要时结合专科治疗,对全人群睡眠健康进行全周期康复管理的过程,旨在维持与改善睡眠功能、促进整体健康、延缓功能退化,并提高个体生活质量。不同于既往的睡眠障碍治疗内涵,睡眠康复强调将睡眠视为一种健康功能进行持续管理,管理对象不仅包括确诊睡眠障碍者,也涵盖睡眠功能下降者及暂无明显睡眠问题但存在相关风险因素的人群。

02 睡眠的生理变化特征

老年人的睡眠问题并非全是自然衰老的结果,因此有必要区分正常与异常的睡眠改变。随着年龄的自然增长,睡眠会经历一系列生理性变化,这些变化虽不完全属于病理状态,却可能导致睡眠质量下降,并影响其日常功能与健康状况,老年人常见的睡眠生理变化如下。

2.1 睡眠时长

Meta分析显示,健康成人年龄每增加10岁,总睡眠时长减少10.1 min,总睡眠时长随年龄下降在中青年人群中比较明显,进入60岁后趋于稳定。

2.2 睡眠模式

老年人睡眠模式变化包括睡眠时相提前、启动和维持睡眠的能力降低、夜间睡眠时间缩短、日间小睡频率增加、夜间觉醒次数增多及觉醒时间延长。

2.3 睡眠结构

老年人睡眠结构变化主要表现为入睡潜伏期延长、睡眠效率下降、SWS和REM睡眠比例减少、N1和N2睡眠比例增多、睡眠唤醒阈值降低以及多次觉醒导致睡眠碎片化。

2.4 昼夜节律变化

随着年龄增长,老年人的昼夜节律稳定性下降,进而影响睡眠质量与规律性,具体包括睡眠-觉醒周期相位前移、褪黑素和皮质醇等关键激素的分泌时间提前、受昼夜节律调控的生理过程波动幅度减小、适应相位变化的能力降低,如在经历跨时区旅行或轮班工作后,需要更多的时间恢复至稳定的节律状态。

2.5 内分泌变化

随着年龄增长,多种与睡眠调控相关的激素分泌发生显著变化,进而影响老年人的睡眠结构与质量,主要包括:(1)生长激素:老年人夜间生长激素分泌减少可能直接或间接导致SWS比例降低;(2)皮质醇:老年人易发生夜间皮质醇水平升高及节律相位提前,可能导致SWS减少和夜间频繁觉醒;(3)催乳素:通常在入睡后分泌增加,但SWS减少或睡眠碎片化会限制其在夜间分泌,老年人的夜间催乳素水平显著低于年轻人;(4)促甲状腺激素:老年人总分泌量减少,但其昼夜节律相位特征变化不大;(5)褪黑素:老年人夜间褪黑素分泌显著减少,而日间基础水平维持不变;(6)性激素:男性睾酮水平自30岁后持续下降,老年男性可能丧失其昼夜节律,且睡眠碎片化也会进一步抑制睾酮分泌;女性更年期后雌二醇显著下降,伴随促卵泡激素上升,可能导致入睡困难与睡眠维持障碍,雌激素和孕酮减少还可能增加绝经后女性睡眠呼吸障碍的发病风险。

03 睡眠健康与康复管理的目标与基本要求

【推荐意见1】建议基层医疗卫生机构将所有接受健康管理服务的老年人纳入睡眠健康与康复管理对象范围,并以家庭医生签约团队为核心组建老年人睡眠康复管理团队。该团队应根据实际条件配置相关医务人员,理想情况下应包括全科医生、康复科医生、中医科医生、精神(心理)科医生、内分泌科医生、骨科医生、营养科医生、康复治疗师、心理治疗师及护士,同时建立完善的"上下联动、双向转诊"机制,有效改善社区老年人的睡眠问题。

3.1 管理对象

在基层医疗卫生机构接受健康管理服务的65岁及以上老年人。

3.2 管理目标

(1)定期开展睡眠障碍筛查与随访;(2)做好睡眠卫生健康教育,提高老年人维持睡眠健康的意识与知识水平;(3)扩大老年睡眠障碍者的心理社会支持;(4)识别及有效管理可能影响睡眠的主要躯体疾病及抑郁症;(5)有条件者给予康复治疗改善睡眠障碍;(6)必要时转诊给精神科医生和睡眠专科医生。

3.3 睡眠康复管理团队职责

3.3.1 家庭医生/全科医生:

家庭医生应成为睡眠康复管理的首要责任人,与慢性病健康管理协同,主要负责老年人睡眠状况的筛查、评估与分级管理,识别睡眠障碍的潜在危险因素,根据个体情况制订初步干预方案,必要时转诊至上级医院,并参与后续的随访及干预效果评估。

3.3.2 护士:

负责老年人的个体化睡眠卫生健康教育和日常随访,协助开展老年人睡眠健康筛查与健康档案管理,配合开展随访与家庭指导工作。

3.3.3 康复治疗师:

负责详细的睡眠健康状况评估,提供安全、适宜的运动干预指导、肌肉松弛训练、呼吸训练和神经调控等非药物干预疗法,定期评估睡眠改善情况,及时调整康复内容。

3.3.4 心理治疗师:

负责对有焦虑、抑郁、孤独等心理问题的老年人给予心理支持与疏导,必要时提供认知行为疗法(CBT)或其他心理治疗,协助筛查严重心理障碍并指导转介流程。

04 睡眠障碍的康复筛查与评估

4.1 基本资料采集

【推荐意见2】全科医生在初次评估时应系统采集老年人的睡眠相关基本信息,包括主观睡眠症状、既往病史、精神心理状态、体格检查结果及药物使用情况,初步区分原发性与继发性睡眠障碍,为后续的干预决策、分级管理与必要的转诊提供依据。

4.1.1 睡眠史:

询问老年人或其照顾者,了解老年人的睡眠障碍相关症状及诱因、日间功能受损情况、睡眠习惯、睡眠时间、睡眠质量、睡眠环境、既往是否存在精神心理疾病或认知功能障碍等,评估环境噪声、光线、睡眠时间变化、夜间口渴等因素对睡眠的影响。

4.1.2 体格检查:

结合基本体格检查及常见慢性病评估,初步判断老年人是否存在与睡眠障碍相关的共病,重点评估高血压、糖尿病、呼吸系统疾病(如慢性阻塞性肺疾病)、心血管疾病、神经系统疾病等疾病的治疗、护理对睡眠的影响。

4.1.3 用药情况:

了解老年人的用药情况,特别是可能影响睡眠的药物,如利尿剂、糖皮质激素、镇静催眠药、抗抑郁药、抗精神病药等。

4.2 主观评估

【推荐意见3】基层医务人员可采用简便、易行的量表工具评估老年人的睡眠状况,内容应涵盖睡眠质量评估、睡眠障碍筛查、睡眠健康水平、睡眠卫生行为及相关心理状态等方面。对于存在认知障碍或因其他因素无法配合评估的老年人,可通过询问家属或其照顾者获得相关信息。

4.2.1 睡眠质量评估:

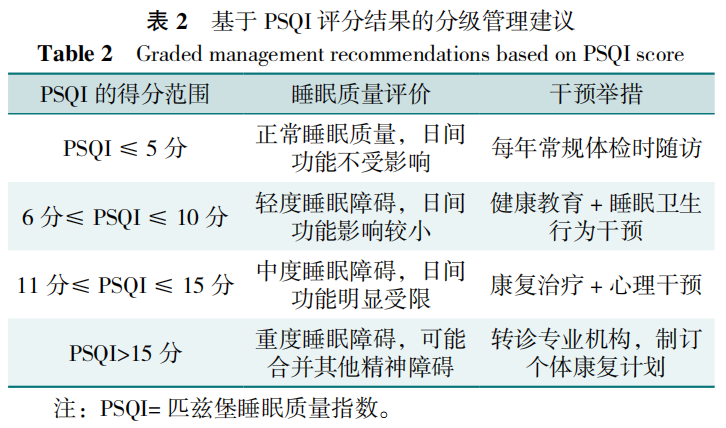

推荐使用匹兹堡睡眠质量指数(PSQI)对老年人的整体睡眠质量进行评估。PSQI是评估老年人主观睡眠质量的可靠且有效的工具,分为7个维度:主观睡眠质量、睡眠潜伏期、睡眠持续时间、睡眠效率、日间功能障碍、睡眠障碍和睡眠药物的使用,共计9个条目,完成评估所需时间为5~10 min,总分范围0~21分。根据PSQI评分结果,给予相应的干预举措(表2)。

4.2.2 睡眠障碍筛查:

对于疑似或确诊睡眠障碍的老年人,应选择相应的量表进行筛查或评估其严重程度。失眠严重程度指数可用于失眠评估;STOP-BANG量表、柏林问卷或阻塞性睡眠呼吸暂停综合征(OSA)-50筛查问卷可用于OSA风险筛查;Epworth嗜睡量表可用于嗜睡程度评估,但对于老年人(尤其认知受损的老年人)具有一定的难度,其信、效度有待进一步研究;睡眠功能结果问卷可用于评估日间嗜睡对日常活动和生活质量的影响;国际不宁腿综合征量表可用于评估不宁腿综合征(RLS)的症状强度与频率、睡眠问题以及对情绪和日常生活的影响。

4.2.3 睡眠健康评估:

规律性、满意度、警觉性、时机、效率和持续时间量表(RU-SATED)可用于睡眠健康评估,该量表共计6个条目,采用0~2分的Likert 3级评分法,总分12分,得分越高表示睡眠健康状况越好。目前该量表已经过汉化并跨文化适应与验证研究,具有较好的信度,评估所需时间1~2 min。

4.2.4 睡眠卫生评估:

睡眠卫生意识和习惯量表(SHAPS)能够客观评估环境、个人行为对睡眠的影响程度,帮助了解不良睡眠卫生习惯,汉化版SHAPS具有较高的重测信度,Cronbach's α系数为0.71。虽然未有研究采用SHAPS对老年人的睡眠卫生开展大范围的调查及信、效度分析,但建议基层医务人员使用该量表评估老年人的睡眠卫生情况,并根据评估结果予以睡眠卫生行为指导。

4.2.5 心理评估:

老年抑郁量表、老年焦虑量表可用于评估老年人的精神心理状态。

4.3 客观评估

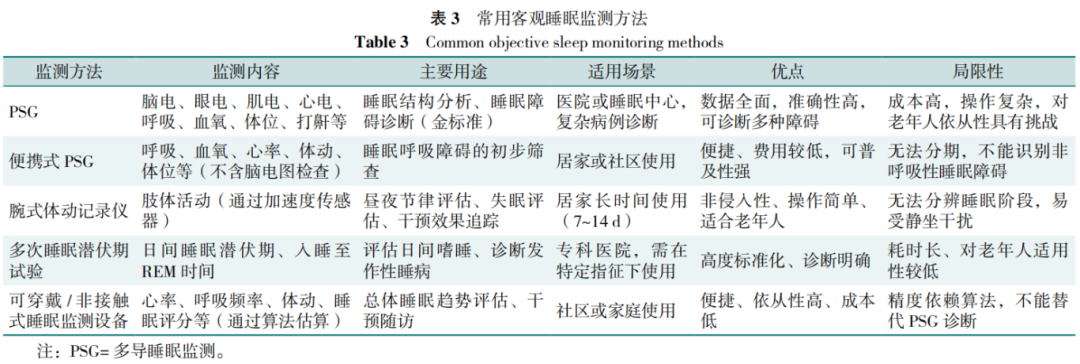

【推荐意见4】建议有条件的基层医疗卫生机构优先配备并使用腕式体动记录仪、经过临床研究验证的毫米波雷达睡眠监测仪/床垫及其他可穿戴睡眠监测设备等简便、可及的工具对老年人的睡眠进行客观评估,必要时可结合便携式多导睡眠监测(PSG)做进一步诊断。

客观睡眠监测主要包括PSG、便携式PSG、腕式体动记录仪、多次睡眠潜伏期试验,以及基于可穿戴/非接触式睡眠监测设备。不同的客观评估方法在适应证、精度、可及性方面各具优势(表3),需要结合评估目的、个体情况和资源条件合理选择。

05 睡眠障碍康复管理内容

5.1 健康档案

【推荐意见5】建议在现有《国家基本公共卫生服务规范》要求建立的居民健康档案基础上加入老年人睡眠状况相关内容,包括睡眠史、睡眠障碍相关评估结果、用药情况、心理状态、合并症、睡眠辅助工具使用情况、生活自理能力等。

5.2 睡眠康复管理原则

【推荐意见6】基层医疗卫生机构应根据老年人睡眠状况和健康风险制订差异化的睡眠康复管理策略。对于无明显睡眠障碍者,应以促进健康睡眠和预防性干预为主;对于初步判断为原发性睡眠障碍者,开展非药物干预为主的初步康复管理;对于继发性睡眠障碍者,应优先识别和干预相关基础疾病、药物及心理因素,必要时转诊上级医疗机构。

5.3 睡眠卫生健康教育

【推荐意见7】建议对所有老年人进行睡眠卫生健康教育,告知老年人正常的睡眠生理变化,避免过分担忧,协助营造良好的睡眠环境,建立规律的作息时间,接受一定时间的自然光照、日间适量的运动,予以睡前行为指导等。

目前关于睡眠卫生健康教育的内容尚无统一标准,其定义及成分在不同研究中差异较大。综合现有研究,可以将其定义为一种通过建立规律作息、优化睡眠环境及调整日常行为习惯来促进健康睡眠的综合管理策略。其核心组成包含3个维度:(1)行为调节,包括咖啡因与酒精的摄入管理、运动/体力活动的时机选择、维持睡眠时间/规律性、午睡、吸烟、睡前放松、刺激控制、进食、睡眠限制、睡眠药物和其他物质的合理使用等可自主调控的生活方式;(2)环境优化,包括光线调节、噪声控制、温度调节及舒适的寝具等物理空间要素的调整;(3)压力和其他影响睡眠的心理因素调节。

5.4 心理治疗

【推荐意见8】有条件的基层医疗卫生机构可开展CBT、正念疗法、团体心理治疗以及融合数字化干预手段的心理治疗服务,用于改善老年人的睡眠质量。

5.5 康复治疗

【推荐意见9】基层医疗卫生机构可根据资源条件和老年人具体状况,采用多种康复治疗手段改善睡眠问题。优先推荐安全性高、证据充分的干预方式,如个体化运动疗法、音乐疗法、光疗法;在具备专业设备和人员条件的情况下,可开展重复经颅磁刺激(rTMS)、经皮耳迷走神经电刺激(ta-VNS)、虚拟现实(VR)疗法等新兴技术。

5.6 中医保健

【推荐意见10】建议基层医疗卫生机构根据本地中医药资源与服务能力,因地制宜拓展中医药在老年人睡眠健康管理中的应用,如针刺、中药、传统功法锻炼及耳穴疗法等。

06 社区老年人睡眠康复管理流程

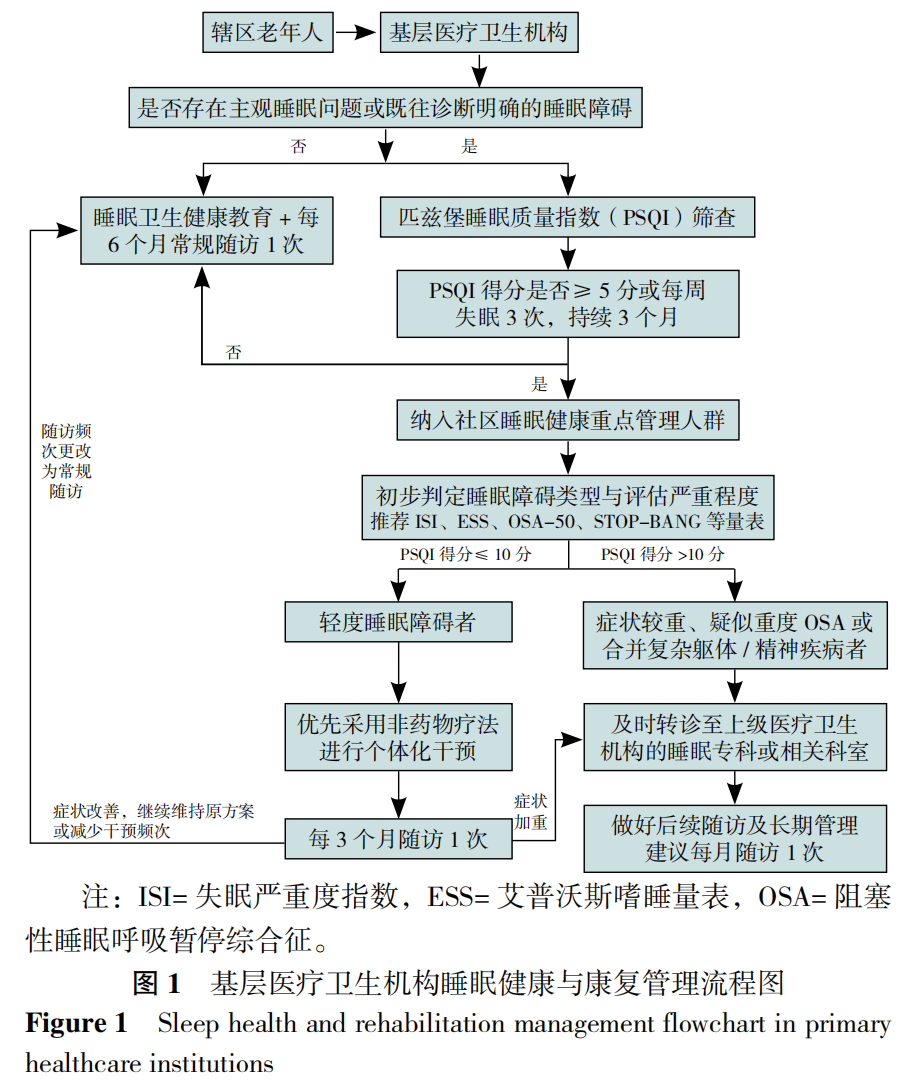

【推荐意见11】基层医疗卫生机构可依据本共识提供的老年人睡眠健康与康复管理流程图(图1),制订适用于辖区实际情况的老年人睡眠康复管理流程,应包括初筛与建档、评估与分级管理、动态随访与效果评估等关键环节。

6.1 初筛与建档

6.1.1 通过询问老年人或照顾者获取主观睡眠状况信息,对有睡眠抱怨及既往睡眠障碍史者,使用PSQI进行初步评估。

6.1.2 对于PSQI总分≥5分,或主诉失眠≥3次/周且持续时间≥3个月者,建议纳入社区睡眠健康重点管理人群,并进一步收集其详细睡眠史、体格检查结果、共病情况及既往用药史,建立健康档案。

6.2 评估与分级管理

6.2.1 睡眠障碍类型初步判定与评估方式:

结合主诉症状及共病情况,初步判断睡眠障碍类型,包括原发性失眠、OSA、昼夜节律睡眠障碍、与慢性疾病或情绪障碍共病的失眠等。应选用相应的标准化评估量表(如失眠严重程度指数、OSA-50等)评估睡眠障碍的严重程度。有条件的基层医疗卫生机构可结合腕式体动记录仪、便携式PSG或智能睡眠监测设备等手段进行客观评估。根据综合评估结果制订个体化的分级管理方案。

6.2.2 干预措施与转诊建议:

对评估为轻度睡眠障碍的老年人,建议优先采用非药物干预方式,包括睡眠卫生健康教育、有氧运动干预、CBT、经颅磁刺激、中医保健等,建议首次干预周期为4~8周。研究表明,社区开展为期1年的非药物疗法可显著改善老年人的睡眠障碍。对于症状较重、疑似重度OSA或合并复杂躯体/精神疾病者,应及时转诊至上级医疗卫生机构的睡眠专科或相关科室,并做好后续随访与管理。必要时可在专业指导下使用药物干预,遵循小剂量、短疗程、个体化用药原则,确保干预安全性与有效性。

6.3 动态随访与效果评估

对于睡眠质量良好、无明显睡眠障碍症状的老年人,建议每6个月常规随访1次;对于睡眠健康重点管理人群者,建议根据个体情况每1~3个月随访1次。随访内容包括患者反馈、主观量表评估及可穿戴设备监测数据等。对于随访效果良好者,可继续维持原方案或减少干预频次直至完全好转;对于随访效果较差或症状加重者,建议调整干预手段,必要时转诊至上级医疗卫生机构进一步评估与治疗。

07 小结

本共识基于当前国内外老年睡眠健康的研究证据与临床实践经验,考虑社区场景可行性,围绕睡眠康复管理要求、筛查评估、分级干预、随访管理等关键环节给予具体建议,注重以非药物干预为主、药物干预为辅的综合管理策略,倡导"全周期康复"的理念。

本共识的创新性主要体现在:

(1)首次在国内老年人健康管理框架下,明确提出"睡眠康复"的概念与内涵,强调功能导向与长期管理;

(2)不同于以往聚焦临床诊治的睡眠障碍指南,本共识面向基层实践,以PSQI为核心工具,构建了可操作的筛查-干预-随访管理路径,并绘制了社区适用的流程图。

同时,本共识亦存在一定的局限性:

(1)推荐意见基于专家经验与现有证据,部分内容尚缺乏高质量、多中心的RCT支持,循证等级有待提升,未来亦需要在证据等级和推荐分级方面加以完善;

(2)我国基层医疗资源配置地域差异、城乡差异巨大,本共识提出的管理流程为理想状态下的路径框架,重点面向具有初步康复能力、具备较为完善老年健康服务体系的基层医疗卫生机构,具体实施应结合地方资源、人员配备与老年人特点因地制宜推进,避免机械照搬。

综上,本共识适用于我国基层医疗卫生机构在开展老年人睡眠健康与康复管理的实践指导,适合管理轻至中度睡眠障碍及潜在风险人群,对于症状严重或复杂共病个体,应依照流程及时转诊,避免将本共识内容直接等同于专科诊疗路径。未来,建议持续开展高质量社区干预研究,完善分级管理策略和评估工具体系,提升基层医务人员专业能力,共同促进我国老年睡眠康复服务的规范化、系统化发展。

《社区老年人睡眠健康与康复管理中国专家共识(2025年版)》制订专家组成员

组长:贾杰(复旦大学附属华山医院)

执笔人:林奕芳(复旦大学附属华山医院),张燕(焦作市人民医院),何志杰(复旦大学附属华山医院)

指导专家组(按姓氏拼音排序):燕铁斌(中山大学孙逸仙纪念医院),郑洁皎(复旦大学附属华东医院),郑献召(焦作市人民医院)

起草专家组(按姓氏拼音排序):白瑞(延安大学附属医院),陈万强(兰州大学第一医院),陈瑶(上海市第三康复医院),程子翠(泰安市中医医院),褚延利(宁夏回族自治区第五人民医院大武口医院),邓家富(三明市沙县区中医医院),邓小蕾(莱州市人民医院),翟宏伟(徐州市中心医院),杜爱卿(金华顾连金帆康复医院),高崇(天津市滨海新区海滨人民医院),葛俊胜(深圳市大鹏新区南澳人民医院),古丽达娜·安那斯汗(阿勒泰地区中医医院),郭树山(北京市丰台区花乡街道葆台村社区卫生服务站),何雯(上海市第四康复医院),胡斌(齐齐哈尔医学院附属第二医院),吉万祥(苏州科技城社区卫生服务中心),姜宝印(湖南省财贸医院),李飞舟(首钢水钢医院),李辉(福建昌财医院),李井泉(复旦大学附属眼耳鼻喉科医院),李淋(重庆市沙坪坝区陈家桥医院),李丕慈(苍南县中医院),李树伟(陕西省康复医院),李素梅(包头医学院第二附属医院),刘江波(运城市人民医院),刘强(广西壮族自治区人民医院),刘玉琪(福建医科大学附属第二医院),刘元标(南京医科大学第二附属医院),卢清武(宜昌市伍家岗区人民医院),罗伦(成都市第二人民医院),吕海东(焦作市人民医院),牟杨(重庆大学附属涪陵医院),邵森(杭州市西溪医院),宋振华(海口市人民医院),苏国强(瑞安市人民医院红十字分院),苏洪敏(重庆市南岸区中医院),孙庆银(通辽市第二人民医院),孙祎(乌鲁木齐市友谊医院),谈雪梅(常州市德安医院),田茂林(铜仁市人民医院),涂美(绵阳市中心医院),王嘉麟(北京中医药大学东方医院),王金宇(柳州市中医医院),王景信(郑州市中心医院),王娟(湖北省中西医结合医院),王俊(上海市长宁区仙霞街道社区卫生服务中心),王凯杰(唐山市工人医院),王顺达(陕西省人民医院),魏新萍(上海市闵行区梅陇社区卫生服务中心),吴戈(涡阳县人民医院),吴晓刚(兰州石化总医院),吴雨梅(深圳平乐骨伤科医院),夏菁(上海市普陀区人民医院),向桃(成都市金牛区人民医院),谢莉(运城市人民医院),谢龙(淄博广电医院),邢红霞(新乡医学院第三附属医院),徐宏(柳州市中医医院),徐燕忠(远东宏信医疗集团),许胜(金华市第二医院),薛芬(南阳市第一人民医院),鄢茵(南昌大学第一附属医院),闫琳(塔城市人民医院),严文(佛山市第五人民医院),杨芳(浙江中医药大学),杨能钢(重庆市沙坪坝区双碑社区卫生服务中心),杨颖(苏州高新区人民医院),姚东陂(北京朝阳中西医结合急诊抢救医院),姚黎清(昆明医科大学第二附属医院),叶亮(杭州市临平区中西医结合医院),尹清(陆军军医大学第二附属医院疼痛与康复医学科),于惠贤(首都医科大学附属北京天坛医院),张舸(洛阳市中心医院),张见平(上海市普陀区利群医院),张坤华(山东省第一康复医院),张敏(甘肃省人民医院),张仁智(松滋市洈水镇卫生院),张为民(长春中医药大学附属第三临床医院),张锡铎(深圳中海医院),赵盛惠(重庆市沙坪坝区陈家桥医院)

本文来源:中国康复医学会社区康复工作委员会. 社区老年人睡眠健康与康复管理中国专家共识(2025年版)[J]. 中国全科医学, 2025, 28(29): 3608-3618.

- 搜索

-

- 1000℃李寰:先心病肺动脉高压能根治吗?

- 1000℃除了吃药,骨质疏松还能如何治疗?

- 1000℃抱孩子谁不会呢?保护脊柱的抱孩子姿势了解一下

- 1000℃妇科检查有哪些项目?

- 1000℃妇科检查前应做哪些准备?

- 1000℃女性莫名烦躁—不好惹的黄体期

- 1000℃会影响患者智力的癫痫病

- 1000℃治女性盆腔炎的费用是多少?

- 标签列表

-

- 星座 (702)

- 孩子 (526)

- 恋爱 (505)

- 婴儿车 (390)

- 宝宝 (328)

- 狮子座 (313)

- 金牛座 (313)

- 摩羯座 (302)

- 白羊座 (301)

- 天蝎座 (294)

- 巨蟹座 (289)

- 双子座 (289)

- 处女座 (285)

- 天秤座 (276)

- 双鱼座 (268)

- 婴儿 (265)

- 水瓶座 (260)

- 射手座 (239)

- 不完美妈妈 (173)

- 跳槽那些事儿 (168)

- baby (140)

- 女婴 (132)

- 生肖 (129)

- 女儿 (129)

- 民警 (127)

- 狮子 (105)

- NBA (101)

- 家长 (97)

- 怀孕 (95)

- 儿童 (93)

- 交警 (89)

- 孕妇 (77)

- 儿子 (75)

- Angelababy (74)

- 父母 (74)

- 幼儿园 (73)

- 医院 (69)

- 童车 (66)

- 女子 (60)

- 郑州 (58)