首页 > 医疗资讯/ 正文

摘要:目的探讨散发性与von Hippel-Lindau(VHL)综合征相关性颅内血管母细胞瘤(IC-HB)的临床特征、手术疗效及预后差异。方法回顾性连续纳入2014年4月至2024年1月在首都医科大学宣武医院神经外科接受显微神经外科手术治疗、术后病理确诊为IC-HB的患者。收集患者的临床资料及影像学资料,包括人口学资料(性别、年龄)、术前临床表现(无症状、头痛、头晕、眩晕或失平衡、视物模糊或视乳头水肿、恶心呕吐、其他症状)、症状数量、病灶类型(实性或囊实性)、病灶大小(体积、最长径、前后径、上下径、左右径)、病灶位置(小脑区:小脑半球、小脑蚓部;脑干区:延髓、四脑室;颅底区:脑桥小脑角区、颈静脉孔区、岩骨斜坡区)、Karnofsky功能状态(KPS)评分(术前、术后KPS评分;KPS评分>70分和≤70分)、手术信息及随访资料。依据既往病史、家族史及VHL基因检测结果,根据是否合并VHL综合征将患者分为散发性IC-HB组与VHL综合征相关性IC-HB组。比较散发性IC-HB与VHL综合征相关性IC-HB患者的临床特征、手术及随访情况的差异。术后KPS改善定义为术后6个月随访时KPS评分较术前增加>0分,未改善定义为术后6个月随访时KPS评分较术前无变化(KPS不变)或下降> 0分(KPS加重)。生存结局包括术后复发(术区或术区邻近区域出现新的异常强化结节,并在随访中呈持续性进展,需结合影像增强特征、临床表现及再次手术后经病理检测确诊复发)、术后KPS改善、死亡(患者在随访期间因任何原因死亡)。使用Firth惩罚最大似然Logistic回归模型进行影响IC-HB患者术后KPS改善的单因素分析,纳入单因素分析中P<0.05的变量并根据临床重要性及统计模型可行性将符合条件的变量纳入多因素Logistic回归模型,以识别IC-HB患者术后KPS改善的独立影响因素。采用Cox比例风险回归模型分析两组患者的生存结局。采用Kaplan-Meier生存曲线分析法评估两组患者的无复发生存率,组间比较采用Log-rank检验。针对散发性IC-HB与VHL综合征相关性IC-HB两个亚组,分别进行单因素和多因素Logistic回归分析,以探讨各亚组术后KPS改善的独立影响因素。结果共纳入82例IC-HB患者,男41例,女41例,年龄11~73岁,平均(42±15)岁。其中散发性IC-HB组68例,VHL综合征相关性IC-HB组14例;术后KPS改善患者39例,术后KPS未改善患者43例。(1)临床特征:VHL综合征相关性IC-HB组患者的发病年龄早于散发性IC-HB组患者[(35±14)岁比(44±15)岁,P= 0.044],VHL综合征相关性IC-HB患者的病灶更易累及脑干及邻近重要结构(延髓区占比为8/14),而散发性IC-HB多见于小脑半球[70.6%(48/68)],两组病灶位置在小脑区、颅底区、脑干区3个区域分布的差异有统计学意义(P=0.015);余两组临床及影像学资料差异均无统计学意义(均P>0.05)。(2)治疗方案及随访情况:所有患者均接受显微镜下全切手术,22例经股动脉行术前造影,其中4例行术前部分栓塞。39例术后KPS改善,33例术后KPS不变,10例术后KPS加重,两组术前术后KPS评分变化差异无统计学意义(P=0.707)。VHL综合征相关性IC-HB组患者术后复发率高于散发性IC-HB组患者[4/14比5.9%(4/68),P=0.026],但两组病死率差异无统计学意义(P=0.999)。(3)术后KPS改善的影响因素分析:单因素Logistic回归分析结果显示,术前无症状(OR=0.05,95% CI:0.00~0.39,P= 0.002),术前出现头晕(OR=2.62,95% CI:1.09~6.47,P=0.031)、眩晕或失平衡(OR=3.60,95% CI:1.04~15.45,P= 0.043)、恶心呕吐(OR=4.49,95% CI:1.65~13.53,P=0.003)症状,术前症状数量(OR=2.27,95%CI:1.46~3.86,P< 0.01),术前KPS评分≤70分(OR=7.65, 95%CI:1.60~74.47,P=0.009)与术后KPS改善有关。多因素Logistic回归分析结果显示,仅术前症状数量是IC-HB患者术后KPS改善的独立影响因素(OR=2.44, 95%CI:1.04~6.32,P=0.049)。(4)生存结局:Cox回归分析结果显示,术后复发、KPS改善及死亡在VHL综合征相关性IC-HB患者与散发性IC-HB患者间差异均无统计学意义(复发:HR=4.88,95%CI: 0.97~ 24.69,P=0.055;术后KPS改善:HR= 0.60,95% CI:0.25~1.43, P=0.246;死亡:P=0.999)。Kaplan-Meier生存曲线显示,两组患者的无复发生存率差异无统计学意义(P=0.053)。(5)亚组分析:在散发性IC-HB患者中,多因素Logistic回归分析结果显示,术前症状数量为术后KPS改善的影响因素(OR=1.97,95%CI:1.14~3.68, P=0.021)。而对于VHL综合征相关性IC-HB患者,由于样本量较少,无法提供可靠的参数估计。结论与散发性IC-HB比较,VHL综合征相关性IC-HB患者复发风险更高;术前症状数量有助于指导IC-HB患者的生存结局评估。

血管母细胞瘤(hemangioblastoma,HB)是由密集的血管和肿瘤基质细胞组成的良性血管性肿瘤,中枢神经系统HB约占所有中枢神经系统肿瘤的3%,被2021年第5版世界卫生组织(World Health Organization,WHO)中枢神经系统肿瘤分类归类为间叶性非脑膜上皮来源肿瘤(WHO分级1级)[1-2]。HB可表现为散发性肿瘤(约占70%),也可为常染色体显性遗传的多系统肿瘤综合征——von Hippel-Lindau(VHL)综合征的中枢神经系统表现(约占30%),并据此分为散发性HB和VHL综合征相关性HB[3-4]。HB多起源于中枢神经系统,本研究主要讨论包含大脑、小脑和脑干区域的颅内血管母细胞瘤(intracranial hemangioblastoma, IC-HB),其发病位置主要位于幕下,尤其是后颅窝,小脑半球约占65%,仅1%~5%位于幕上,VHL综合征患者的IC-HB约10%位于幕上[1,5-9]。VHL综合征相关性IC-HB呈多灶性,易复发,且多伴发脊髓、视网膜等部位病灶,治疗策略与散发性IC-HB存在明显差异。目前临床对于两类IC-HB的诊治主要集中于小样本的病例分析或以散发性IC-HB为主的队列研究,对散发性IC-HB与VHL综合征相关性IC-HB的临床特征、治疗策略及预后方面的系统性对比研究存在不足,尤其是VHL综合征相关性IC-HB,如何根据多灶性、病灶部位及进展情况制定个体化治疗方案,仍是当前临床管理的难点[10-11]。本研究对2014年4月至2024年1月在首都医科大学宣武医院神经外科接受显微神经外科手术治疗的IC-HB患者进行回顾性分析,旨在探讨散发性和VHL综合征相关性IC-HB的临床特征、手术疗效及预后差异。

1 对象与方法

1.1 对象

回顾性连续纳入2014年4月至2024年1月在首都医科大学宣武医院神经外科接受显微神经外科手术治疗,术后病理检测确诊为HB的IC-HB患者。所有患者术前均行头部CT和(或)MRI检查,部分患者行DSA和(或)CT血管成像(CTA)检查,其中部分患者行术前肿瘤介入栓塞。本研究方案经首都医科大学宣武医院医学伦理委员会审核批准(伦理审批号:临研审[2025]269号-001)。所有患者及家属均对诊疗方案知情同意,并签署了手术知情同意书。

纳入标准:(1)颅内占位病变接受显微神经外科手术治疗,术后病理证实为HB;(2)影像学资料的质量可保证对病灶体积的计算;(3)有明确的术前、术后影像与Karnofsky功能状态(Karnofsky performance status,KPS)评分记录。排除标准:缺失手术或随访关键数据。

1.2 资料收集与分组

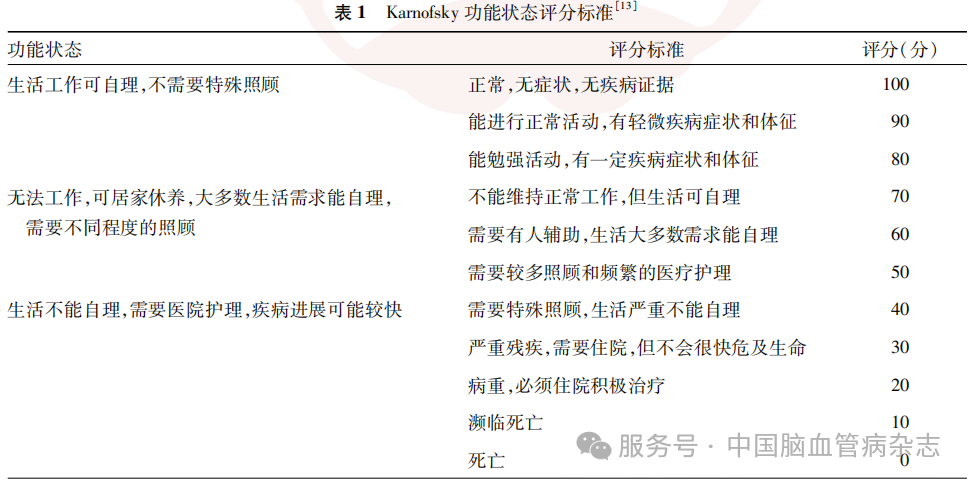

收集所有患者的临床资料,包括人口学资料(性别、年龄)、术前临床表现、症状数量、术前影像学特征、KPS评分[12]、手术信息等。其中,术前临床表现包括无症状、头痛、头晕、眩晕或失平衡、视物模糊或视乳头水肿、恶心呕吐及其他症状,并统计每位患者合并的症状数量。术前影像学特征包括病灶位置、病灶类型(实性或囊实性)、病灶大小(体积、最长径、前后径、上下径、左右径),并将病灶位置按解剖学位置分为小脑区(小脑半球、小脑蚓部)、脑干区(延髓、四脑室)和颅底区(脑桥小脑角区、颈静脉孔区、岩骨斜坡区)。采用KPS评分评估术前和术后功能状态,并计算术后KPS改善情况,其评分标准采用Karnofsky等[12]于1948年提出的临床评价体系,总分100分,简要评分标准见表1。根据术前KPS评分分为>70分和≤70分[13]。依据既往病史、家族史及VHL基因检测结果,根据是否合并VHL综合征将患者分为散发性IC-HB组与VHL综合征相关性IC-HB组。

1.3 术前影像学检查及诊断标准

由2名具有10年以上临床经验的神经外科医师根据患者头部MRI表现对病灶的类型、位置和大小共同进行判读。病灶类型分为实性和囊实性,在T1序列中,实性病灶或囊实性病灶的结节部分可见等低均匀或混杂信号,结节部分信号多高于囊性部分,囊性部分信号稍高于脑脊液,急性出血表现为高信号,非急性出血表现为等低信号;在T2序列中,实性或结节部分可见等或高信号,多低于囊性部分,可见瘤内血管流空信号,囊性部分信号类似或稍低于脑脊液,急性和非急性出血均表现为高信号;T1增强序列可见肿瘤实体或结节部分显著均匀或不均匀强化,囊壁及囊液部分多不强化。CT扫描实性或结节部分为等或稍高密度,囊性部分可为低密度或高于脑脊液密度。鉴于回顾年代较久,临床资料中用于测量术前肿瘤前后径、左右径、上下径的MRI影像主要为胶片扫描所得,故采用图像分析软件Digimizer5.4.7 (MedCalc Software,比利时)进行测量,测量前使用软件自定义计量单位功能,按照不同患者MRI中相应标尺定义测量单位,由同一研究者对所有影像进行测量,将测得的结果采用多田公式计算,即V=A×B×C/2,其中V表示肿瘤体积,A表示肿瘤左右径,B表示肿瘤前后径,C表示肿瘤上下径[14]。在已测得的3条径线中,取最大值记录为“最长径”,该径线长度可在一定程度上反映肿瘤最大空间延展跨度、生长模式与形态学特征。

1.4 手术方案

所有患者均在全身麻醉下行肿瘤切除术,根据病灶具体位置选择相应手术入路,根据肿瘤特征(病灶类型、大小)决定相应手术原则。病灶位于小脑半球或小脑半球内侧、小脑蚓部、延髓背侧、四脑室底部患者均采用枕下后正中入路,其中延髓背侧和四脑室底部可选择膜髓帆入路(Telovelar入路),小脑半球外侧采用枕下旁正中入路,脑桥小脑角区选择枕下乙状窦后入路,颈静脉孔区、岩骨斜坡区采用远外侧入路。对于囊实性肿瘤,仅切除T1强化序列上明显强化的肿瘤结节和囊壁,未强化囊壁可不予处理;对于实性肿瘤,在显微镜下沿肿瘤边界胶质增生带仔细分离,离断所有供血动脉后游离病灶,最后电凝切断处理引流静脉,整块切除病灶。

体积较大的病灶,尤其是实性体积较大的病灶,往往存在复杂的多来源血液供应,术前头部MR存在明显血管流空影者,可考虑术前行CTA或经股动脉穿刺行DSA,如DSA评估栓塞通路可栓塞,可考虑行术前介入栓塞,降低肿瘤供血流量,从而减少术中出血,使术野更清晰,以利于肿瘤的整块切除,同时降低术中大出血等并发症发生风险。如造影和栓塞过程中发现肿瘤血液供应复杂,单次栓塞操作时间过长,风险过高,可行分次栓塞;如造影中发现肿瘤终末供血动脉分支过于纤细,无法进一步超选导致栓塞风险过高,则放弃栓塞。

对于脑干周围、颈静脉孔区、岩骨斜坡区IC-HB,为避免术中损伤重要神经功能区,可采用神经电生理监测技术协助术者行脑干体感诱发电位和运动诱发电位于术中监测脑干功能。

1.5 随访及生存结局

所有患者均通过电话和(或)门诊方式分别在术后3、6、12个月进行随访,之后每年随访1次。采用KPS评分评估患者整体功能状态与生活质量。术后KPS改善指术后6个月随访时KPS评分较术前增加>0分;术后KPS不变指术后6个月KPS评分较术前无变化;术后KPS加重指术后6个月KPS评分较术前下降>0分,其中KPS不变及加重为KPS未改善。死亡:患者在随访期间因任何原因死亡。

所有患者术后定期行头部MR平扫及增强扫描,评估是否存在复发病灶。影像学随访时间与临床随访时间一致,常规间隔为术后3、6、12个月及之后每年1次,特殊情况如出现临床症状可提前复查。复发定义为MR显示术区或术区邻近区域出现新的异常强化结节,并在随访中呈持续性进展,需结合影像学增强特征、临床表现及再次手术后的病理检测确诊为复发;复发时间定义为首次术后MR检查明确复发的日期与首次手术时间的间隔(以月为单位)。无复发生存期定义为首次手术日期至首次术后MR检查证实复发或最后一次随访无复发的时间。

生存结局包括术后复发、KPS改善情况、死亡。

1.6 统计学分析

采用R4.1.2软件对数据进行统计学分析。采用Shapiro-Wilk检验计量资料的正态性,符合正态分布的计量资料以x-±s表示,组间比较采用t检验;不符合正态分布的计量资料以中位数和四分位数[M(P25,P75)]表示,组间比较采用Wilcoxon秩和检验。计数资料以例(%)或例表示,组间比较采用χ2检验或Fisher确切概率法。采用Firth惩罚最大似然Logistic回归模型进行影响IC-HB患者术后KPS改善的单因素分析,以减少小样本偏倚,结果以OR及95% CI表示。纳入单因素分析中P<0.05的变量,并根据临床重要性及统计模型可行性将符合条件的变量纳入多因素Logistic回归模型,以识别术后KPS改善的独立影响因素,并绘制森林图。采用Cox比例风险回归模型分析两组患者的生存结局,结果以HR及95% CI表示。采用Kaplan-Meier生存曲线分析法评估并比较两组患者的无复发生存率,组间比较采用Log-rank检验。对散发性IC-HB与VHL综合征相关性IC-HB两个亚组术后KPS改善与未改善者分别进行单因素分析,并将单因素分析中P<0.05的变量纳入多因素Logistic回归分析,以探讨各亚组术后KPS改善的独立影响因素。所有检验均为双尾检验,以P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

本研究共纳入82例IC-HB患者,男41例,女41例,年龄11~73岁,平均(42±15)岁。其中散发性IC-HB组68例,VHL综合征相关性IC-HB组14例。术后KPS改善患者39例,术后KPS未改善患者43例。

2.1 两组临床及影像学资料比较

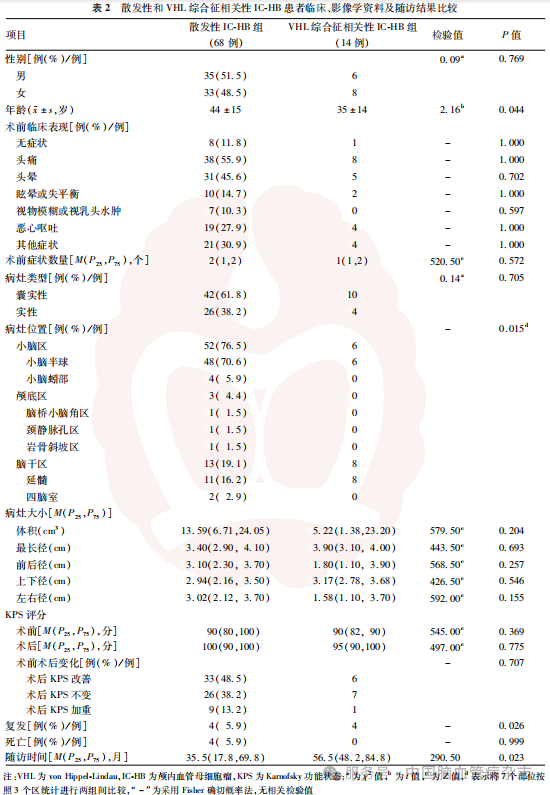

在人口学特征方面,VHL综合征相关性IC-HB组患者的发病年龄早于散发性IC-HB组(P=0.044),但性别分布在两组之间差异无统计学意义(P=0.769)。在术前临床表现方面,两组患者均以头痛、头晕、恶心呕吐等非特异性颅内压增高症状为主,且各类症状发生率差异均无统计学意义(均P>0.05);两组症状数量的中位数差异无统计学意义(P=0.572)。在术前影像学特征方面,两组病灶类型的分布差异无统计学意义(P=0.705);VHL综合征相关性IC-HB组患者的病灶多累及脑干及邻近重要结构,延髓区占比为8/14,而散发性IC-HB多见于小脑半球(70.6%),将7个部位分为小脑区、颅底区、脑干区3个区域统计后进行组间比较,两组病灶位置的差异具有统计学意义(P=0.015);两组在病灶体积、最长径、前后径、上下径及左右径等病灶大小方面差异均无统计学意义(均P>0.05)。见表2。

2.2 治疗方案及随访情况

所有患者均在全身麻醉下行肿瘤切除术,22例经股动脉行术前造影,供血动脉包括椎动脉、小脑后下动脉、小脑上动脉、枕动脉、大脑后动脉、脑膜后动脉等,其中4例实性病灶行术前部分栓塞患者3例未出现新发症状,1例为外院显微神经外科术后复发,该例患者在分次栓塞后出现瘤卒中、脑室内积血,行脑室外引流后急诊手术切除肿瘤。所有患者手术均达到镜下全切。

82例患者随访时间为1~123个月,中位随访时间43个月,平均(49.62±34.40)个月。散发性IC-HB组随访时间短于VHL综合征相关性IC-HB组(P=0.023)。39例术后KPS改善,33例术后KPS不变,10例术后KPS加重,其中6例术后出现新发症状或原有症状较前加重,两组术后KPS改善、不变、加重分布差异无统计学意义(P=0.707)。末次随访时,VHL综合征相关性IC-HB患者术后复发比例为4/14,高于散发性IC-HB患者的5.9%(4/68),差异有统计学意义(P=0.026)。见表2。本研究共4例患者随访时间死亡,均为散发性IC-HB患者,分别于术后1(术后昏迷,家属放弃治疗)、2(术前分次栓塞过程中发生瘤卒中,急诊手术后死亡)、4(术后复发,家属放弃治疗)、6(血压不稳定)个月死亡,其余患者随访时间7~123个月,末次随访时无新增死亡病例,两组患者病死率差异无统计学意义(P=0.999)。

2.3 影响术后KPS改善的单因素及多因素分析

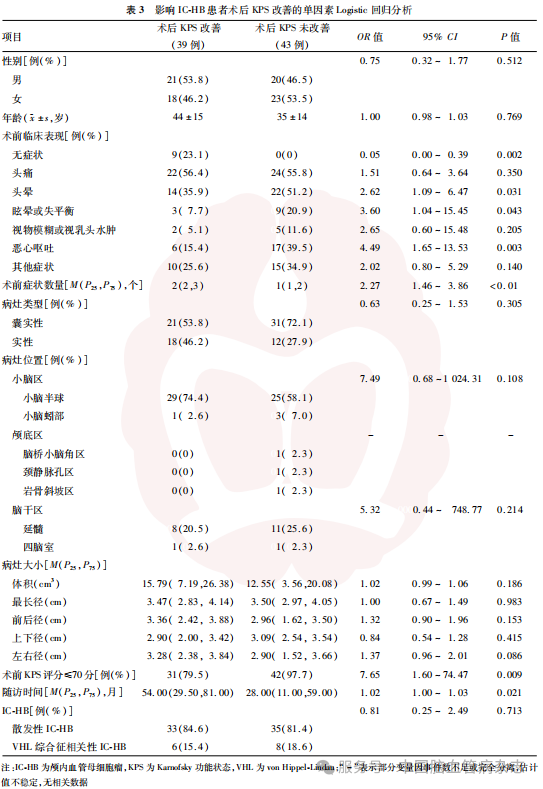

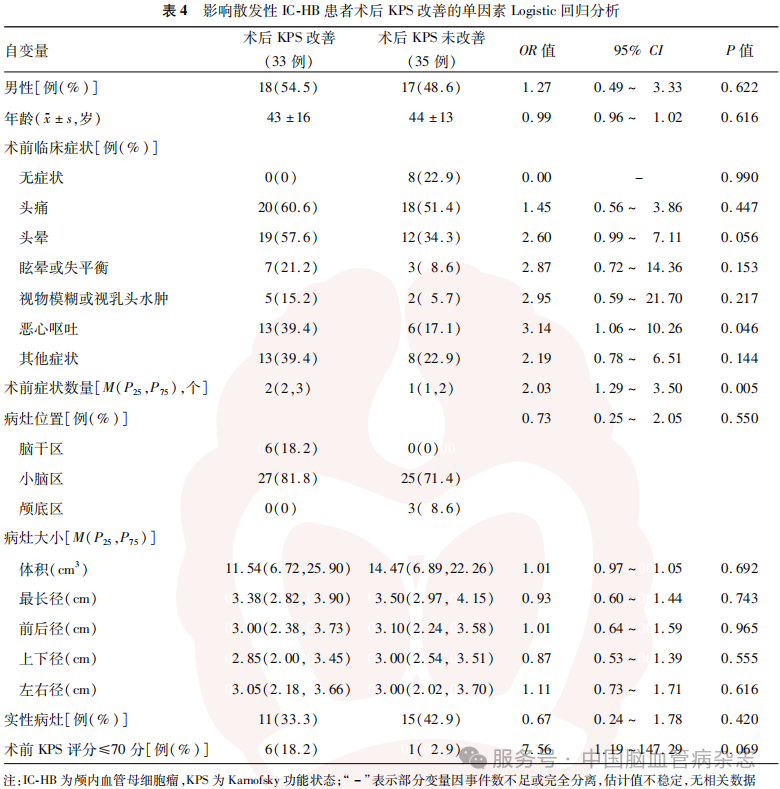

将KPS评分的术后术前变化作为因变量,术后KPS改善与未改善分别赋值为1和0,Firth惩罚最大似然Logistic回归分析结果显示,术前无症状(OR=0.05, 95%CI:0.00~0.39,P=0.002),术前出现头晕(OR=2.62,95%CI:1.09~6.47, P=0.031)、眩晕或失平衡(OR=3.60, 95%CI:1.04~15.45,P=0.043)、恶心呕吐(OR=4.49,95% CI:1.65~13.53, P=0.003)症状,术前症状数量(OR=2.27,95% CI:1.46~3.86,P<0.01),术前KPS评分≤70分(OR=7.65,95% CI:1.60~74.47,P=0.009)与术后KPS改善有关。术后KPS改善与未改善随访时间差异有统计学意义(P=0.021)。其他变量与术后KPS改善均无关(均P>0.05)。见表3。

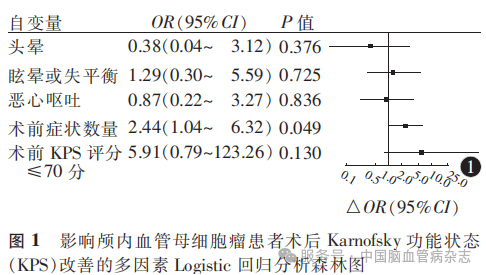

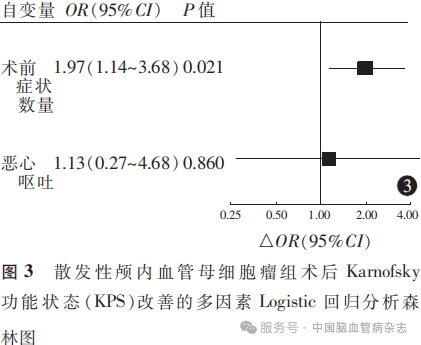

多因素Logistic回归分析结果显示,术前症状数量是术后KPS改善的独立影响因素(OR=2.44,95%CI:1.04 ~ 6.32,P= 0.049)。见图1。

2.4 生存结局分析

术后复发患者8例,其中VHL综合征相关性IC-HB患者复发4例(4/14),散发性IC-HB患者复发4例(5.9%),生存结局的多因素Cox回归分析结果显示,VHL综合征相关性IC-HB组与散发性IC-HB组的术后复发率差异无统计学意义(HR= 4.88,95%CI:0.97~24.69,P=0.055)。在术后KPS改善方面,术后KPS改善患者共39例,其中VHL综合征相关性IC-HB患者6例(6/14),散发性IC-HB患者33例(48.5%),多因素Cox回归分析结果显示,VHL综合征相关性IC-HB组与散发性IC-HB组的术后KPS改善率差异无统计学意义(HR=0.60,95%CI:0.25~1.43,P= 0.246)。随访期间共4例患者死亡,均为散发性IC-HB患者(5.88%),多因素Cox回归分析结果显示,两组死亡率差异无统计学意义(P=0.999)。

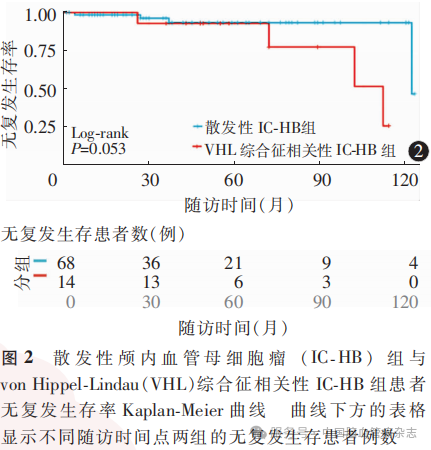

Kaplan-Meier生存曲线显示,两组患者的无复发生存率差异无统计学意义(Log-rank检验,P=0.053)。见图2。VHL综合征相关性IC-HB患者的无复发生存期中位数为112个月(95%CI:102~NA),散发性IC-HB患者为122个月(95%CI: 122~NA),由于部分患者未达到50%的复发率,右侧置信区间无法估计。

2.5 亚组分析

亚组单因素分析结果显示,在散发性IC-HB患者中,术前症状数量(OR= 2.03,95%CI:1.29~3.50,P=0.005)、术前恶心呕吐(OR=3.14,95%CI:1.06 ~ 10.26,P=0.046)与术后KPS改善有关,而性别、年龄、除术前恶心呕吐以外的其他术前临床症状及病灶位置、体积、最长径、前后径、上下径、左右径、类型和术前KPS评分≤70分均与术后KPS改善无关(均P>0.05)。见表4。

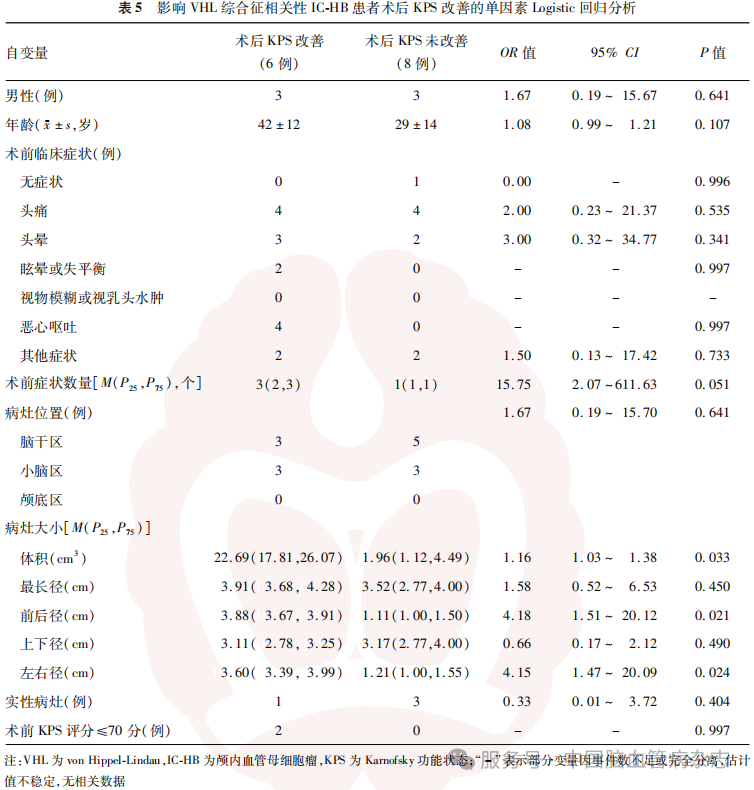

在VHL综合征相关性IC-HB组中,病灶体积(OR=1.16,95% CI:1.03~1.38,P= 0.033)、前后径(OR=4.18,95% CI:1.51~20.12, P=0.021)、左右径(OR= 4.15,95%CI:1.47~20.09,P=0.024)与术后KPS改善有关,而性别、年龄、术前症状数量、术前临床症状及病灶位置、最长径、类型和术前KPS评分≤70分均与术后KPS改善无关(均P>0.05)。见表5。

将散发性IC-HB和VHL综合征相关性IC-HB单因素亚组分析中P<0.05的变量纳入多因素Logistic回归模型(改善为1,未改善为0),结果显示,术前症状数量为散发性IC-HB患者术后KPS改善的独立影响因素(OR=1.97,95%CI:1.14~3.68, P=0.021)。见图3。对于VHL综合征相关性IC-HB患者,由于样本量较少,无法提供可靠的参数估计。

3 讨论

HB是由大而多样的空泡细胞样肿瘤基质细胞与其周围大量反应性增生的血管网构成,IC-HB好发于后颅窝,占所有成人后颅窝肿瘤的7%~10%[15],本研究对比分析了散发性IC-HB与VHL综合征相关性IC-HB患者的临床特征、手术疗效和生存结局方面的差异,结果显示,在82例IC-HB患者中,VHL综合征相关性IC-HB患者的年龄低于散发性IC-HB患者[(35±14)岁比(44±15)岁,P=0.044],与既往研究中VHL综合征通常在中青年(20~40岁)即表现出中枢神经系统HB的结论一致[1,7]。这一现象可能与VHL基因突变导致的肿瘤易感性密切相关,VHL蛋白通过调控缺氧诱导因子的降解参与血管生成,其功能缺失可促进血管内皮生长因子过表达,从而加速肿瘤生长[16]。在肿瘤病灶分布位置方面,散发性IC-HB与VHL综合征相关性IC-HB在小脑区、颅底区、脑干区3类区域的占比差异有统计学意义(P=0.015),提示VHL综合征相关性IC-HB在位置分布上可能与散发性IC-HB存在一定差异,但两组间肿瘤各径线长度及体积差异均无统计学意义(P>0.05)。

KPS评分70分是生活能否自理的分界线,直接影响患者治疗耐受性和并发症风险,周广平等[13]回顾性纳入41例IC-HB患者(包括3例VHL综合征相关性IC-HB),术前平均KPS评分为(70.2±14.9)分,术后提高至(79.8±15.3)分(P=0.011),且术后并发症(如感染)与术前低KPS评分相关。本研究采用显微神经外科手术治疗策略,散发性IC-HB与VHL综合征相关性IC-HB的肿瘤全切率均达到100%,术后KPS评分差异无统计学意义(P=0.775),提示当前个体化手术及术前评估可以提高手术安全性。多因素Logistic回归分析结果表明,术前症状数量是影响IC-HB患者术后KPS改善的唯一因素(OR=2.44,95% CI:1.04~6.32,P=0.049),提示IC-HB引起的临床症状可能反映肿瘤压迫、脑积水或瘤周水肿的严重程度,从而影响IC-HB患者术后恢复。在病灶类型方面,既往研究结果显示,HB的囊性结构与其血管通透性及局部组织水肿密切相关,其所致占位效应常为症状发生的根源[17-18]。瘤周水肿与肿瘤的囊性结构有关,具有囊性结构的IC-HB,其囊性结构的体积往往远大于其实性部分,从而贡献了更多的占位效应;囊性结构的产生可能与HB的血管通透性改变有关,肿瘤周围血管内-组织间液渗透不均衡形成了瘤周水肿,而这种针对组织的张力使得组织间液的流动倾向于形成囊性结构,向阻力最小的方向扩张[17-18]。因此,切除肿瘤结节这一滤过功能异常的源头,而不必切除整个囊壁,即可明显缓解瘤周水肿。

显微神经外科手术是治疗IC-HB的首选方法,本研究显示,多数IC-HB位于小脑(58/82),枕下后正中入路是最常用的手术入路,此外根据肿瘤解剖位置的不同,在小脑、四脑室及脑干的不同位置有各类相应入路可供选择,这些选择在技术上都是可行且安全的[19]。整块切除实性部分是主要的手术原则,未强化的囊性部分无需切除,肿瘤相关血管的处理遵循脑动静脉畸形的手术原则,先离断供血动脉,再切断引流静脉后完整切除肿瘤。本研究中4例患者实性肿瘤病灶行术前介入栓塞,3例未出现新发症状,1例复发患者分次栓塞后手术切除肿瘤,提示适当栓塞在高血供实性肿瘤中具有一定的应用价值。Hao等[20]回顾性分析了76例散发性小脑HB患者的临床资料,按是否接受术前供血动脉栓塞分为两组(栓塞组36例,未栓塞组40例),结果显示,与未栓塞组比较,栓塞组术中平均出血量减少[(458.2±162.7)ml比(682.5±181.3)ml,P<0.01],全切率升高[97.2%(35/36)比82.5%(33/40), P=0.035],术后并发症(术后术区出血)发生率降低[8.3%(3/36)比22.5%(9/40),P=0.042],提示术前栓塞可有效减少术中出血,提高手术全切率及安全性。对于体积较大的实性病灶,术前介入栓塞虽然可能减少肿瘤血供,但术前栓塞的风险(如脑梗死、穿支动脉损伤引起栓塞术中急性出血等)不容忽视,栓塞材料的选择、栓塞与手术的时间间隔、术前栓塞的程度等均可能增加手术风险,应依据肿瘤供血动脉的分布与技术可行性谨慎评估[21]。

对于体积较小的IC-HB或术后残余或复发的IC-HB,可以采用放射治疗或立体定向放射外科治疗,但在放射外科治疗出现前,常规放射治疗由于其边缘处方剂量(治疗靶区边界处给予的剂量,即靶区内的最低剂量,其决定最低有效剂量阈值)和等剂量曲线范围(表示同一剂量,即处方剂量所覆盖的区域)均较高,为达到治疗剂量,出现放射性副反应的风险较大,而立体定向放射外科治疗,尤其是立体定向伽玛刀放射外科治疗可在更低的边缘处方剂量下提供更高的中心辐射剂量(病灶中心点接受的最高剂量)和最陡峭的剂量跌落(剂量从靶区边缘到周围正常脑组织的快速降低速率,如伽玛刀因多源聚焦具有最陡峭即最快速的剂量跌落),因此适用于体积较小或术后残余或复发的IC-HB的治疗[22-23]。立体定向放射外科治疗后,病灶影像学稳定或缩小,无复发,通常使用“局部控制率”或“5年无进展生存期”衡量疗效,2025年的一项系统综述对纳入的28项研究中的627例IC-HB患者的1761个病灶予以系统分析,结果显示,体积较小(定义不统一,多以≤1.0~1.5cm3为小体积)的IC-HB(1522个病灶)放射外科治疗后5年无进展生存期患者比例为87%(95%CI:0.82~0.91),其中VHL综合征相关性IC-HB(751个病灶)为94%(95%CI:0.90~0.97),散发性IC-HB(217个病灶)为82%(95%CI:0.76~0.86),但长期疗效仍有待继续研究[22-23]。立体定向放射外科治疗适用于最大径<3cm或体积<10cm3的实性IC-HB,或术后残留或复发病灶;对于VHL相关性多发小病灶,即使无症状也可干预;囊性肿瘤若囊腔最大径>3cm,立体定向放射外科治疗可能无法控制囊腔扩大,建议首选手术治疗。

另外,VHL综合征相关性IC-HB的处理原则与散发性IC-HB有所不同。VHL综合征相关性IC-HB患者存在多发中枢神经系统HB,这些肿瘤的生长速度难以预测,因此对单个肿瘤的治疗,一般以出现症状而不是以影像学进展作为治疗的关键指征。而对于术前不确定是否存在VHL综合征的患者,如术前已拟诊断IC-HB,可行术前全脊柱筛查,如发现椎管内疑似HB则建议进行VHL基因检测。根据VHL综合征相关性IC-HB的自然病史研究,多数VHL综合征相关性HB患者在长期随访中都保持着可接受的神经功能状态,可以避免不必要的手术切除及其相关风险[7]。与此相反,散发性IC-HB多由于出现症状而被发现的,为了缓解症状并及时取得病理诊断,宜尽早进行手术治疗。

复发风险方面,Garrido等[9]回顾性纳入81例显微外科手术切除的成人IC-HB(其中11例为VHL综合征相关性IC-HB),病灶位于小脑半球者占比达65%(51/79),在中位随访时间90(24,240)个月期间局部进展(切除区域内病灶有影像学进展)率为22%(18/81),对应中位无进展生存期为56个月(95%CI:1~240),中位随访90(24,240)个月后远处进展(手术区域外新发病灶增长,在VHL患者中更常见)率为14%(11/81);多因素分析显示,年轻患者(≤30岁;HR=2.67,P=0.04)、VHL综合征相关性(根据基因检测结果确诊为VHL综合征相关性IC-HB;HR=5.19,P<0.01)、多灶(术前影像或术中确认存在2个或2个以上明确分离的病灶;HR=3.00,P=0.02)或不全切除(术后MR示残余病灶或术中主观判断未全切除;HR=3.34,P<0.01)是术后总体进展(术后第一次出现影像学证据的疾病进展,包括局部进展和远处进展)的独立危险因素。本研究Kaplan-Meier生存曲线和Cox回归分析结果显示,VHL综合征相关性IC-HB的术后复发风险虽然有高于散发性IC-HB的趋势,但差异无统计学意义(HR=4.88,95%CI: 0.97~24.69,P=0.055)。既往研究亦显示,VHL综合征相关性HB具有多灶性、生长慢但复发率高等特征[1,6-7],因此VHL综合征相关性IC-HB患者应进行长期、密切的影像学随访。

本研究结果表明,散发性IC-HB与VHL综合征相关性IC-HB在临床特征和影像学表现方面虽大体相似,然而与散发性IC-HB比较,VHL综合征相关性IC-HB患者具有更低的发病年龄及多累及脑干的解剖分布特征,术后复发风险更高(均P<0.05)。临床治疗应充分考虑病灶类型、大小、位置、供血情况及患者遗传背景等因素,个体化制定手术或放射治疗方案,特别是对VHL综合征相关性IC-HB患者,应加强包括中枢神经系统、视网膜、泌尿系统等VHL综合征相关型HB好发位置的多系统评估和长期随访。术前症状数量可作为IC-HB患者术后神经功能恢复的重要预测指标。对于体积较大、血供丰富的病灶,术前介入栓塞联合显微神经外科手术是安全有效的策略;而对于体积较小或残余病灶,立体定向放射外科治疗可作为补充治疗手段。此外,新药贝组替凡(Belzutifan)已被证实可缩小VHL综合征相关性IC-HB体积,为VHL综合征相关性IC-HB患者提供了非手术治疗的可能[24]。本研究样本量离散程度较大,样本量较少,可能导致研究偏倚,研究结论需在大样本患者人群中进一步验证。

- 搜索

-

- 1000℃李寰:先心病肺动脉高压能根治吗?

- 1000℃除了吃药,骨质疏松还能如何治疗?

- 1000℃抱孩子谁不会呢?保护脊柱的抱孩子姿势了解一下

- 1000℃妇科检查有哪些项目?

- 1000℃妇科检查前应做哪些准备?

- 1000℃女性莫名烦躁—不好惹的黄体期

- 1000℃会影响患者智力的癫痫病

- 1000℃治女性盆腔炎的费用是多少?

- 标签列表

-

- 星座 (702)

- 孩子 (526)

- 恋爱 (505)

- 婴儿车 (390)

- 宝宝 (328)

- 狮子座 (313)

- 金牛座 (313)

- 摩羯座 (302)

- 白羊座 (301)

- 天蝎座 (294)

- 巨蟹座 (289)

- 双子座 (289)

- 处女座 (285)

- 天秤座 (276)

- 双鱼座 (268)

- 婴儿 (265)

- 水瓶座 (260)

- 射手座 (239)

- 不完美妈妈 (173)

- 跳槽那些事儿 (168)

- baby (140)

- 女婴 (132)

- 生肖 (129)

- 女儿 (129)

- 民警 (127)

- 狮子 (105)

- NBA (101)

- 家长 (97)

- 怀孕 (95)

- 儿童 (93)

- 交警 (89)

- 孕妇 (77)

- 儿子 (75)

- Angelababy (74)

- 父母 (74)

- 幼儿园 (73)

- 医院 (69)

- 童车 (66)

- 女子 (60)

- 郑州 (58)