首页 > 医疗资讯/ 正文

脑动静脉畸形(AVM)很少与颅内肿瘤在空间和/或时间上共存。大多数先前的报告描述了这种与高级别胶质瘤的关联;然而,与低级别胶质瘤共存的报告非常罕见。目前尚不清楚此类病例是代表两种独立病变的真正共存,还是仅仅是肿瘤异常血管表型的表现。大多数此类报告早于分子定义胶质瘤的时代。本文首次报告了颅内动静脉畸形穿过并位于乳头状胶质神经元肿瘤内的空间和时间共存病例,该肿瘤通过SLC44A1::PRKCA融合的存在进行分子定义。该病例通过遵循AVM手术原则切除两种病变而成功治疗。这些极其罕见的共存情况可能存在与丝裂原活化蛋白激酶(MAPK)通路相关的共同潜在分子驱动因素。

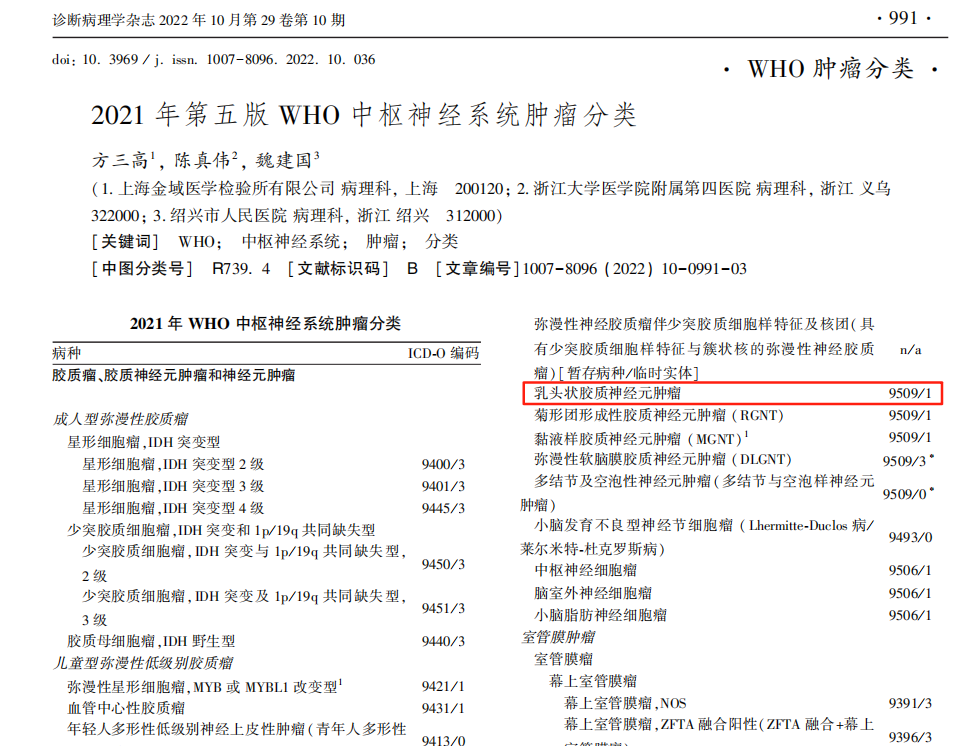

▲摘自《2021年第五版WHO中枢神经系统肿瘤分类》

背 景

脑动静脉畸形(AVMs)与原发性颅内肿瘤的共病现象已有相对充分的文献记载,但对此知之甚少。两者之间的关系可根据其空间和时间上的共存情况进行分类,例如立体定向放疗数年后,在AVM病灶附近出现胶质母细胞瘤,这体现了空间上的共存但时间上的扩散,其关系机制并不神秘。同样,同时发现的对侧AVM和胶质瘤(空间上分离但时间上相关)可轻易解释为巧合。而在潜在病理生理学和管理复杂性方面最受关注的病变是那些在空间和时间上共存的病变。现有文献中存在争议,即这些病变是代表独立病变的共存(偶然或某种共同潜在机制)、单一病变(例如异常血管性胶质母细胞瘤表型),还是独特实体——偶尔称为“血管胶质瘤”。先前关于空间和时间上共存的AVM和胶质瘤的报告主要包括高级别胶质瘤,如胶质母细胞瘤,而关于AVM与低级别胶质瘤共存的报告非常稀少。总体而言,最近的一项综述仅发现 41 例先前文献报道的病例(半数经血管造影证实),其中 8 例为低级别胶质瘤。本文首次报告了大型AVM与分子定义的乳头状胶质神经元肿瘤(PGNT)在空间和时间上的共存,其决定性分子通路改变也与AVMs的发病机制有关。

病 例

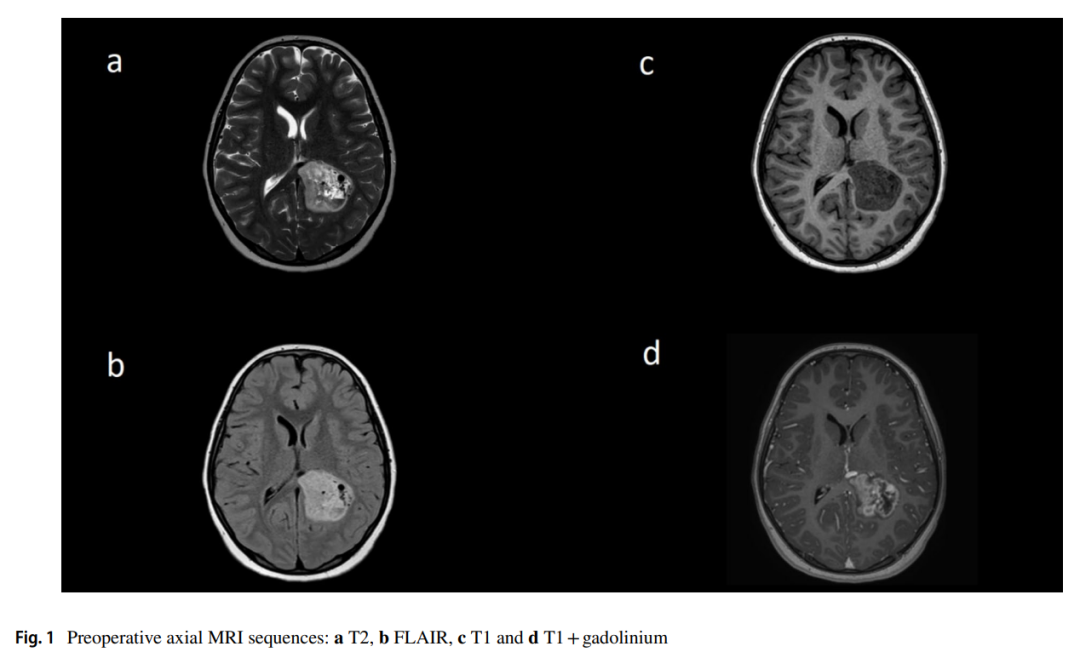

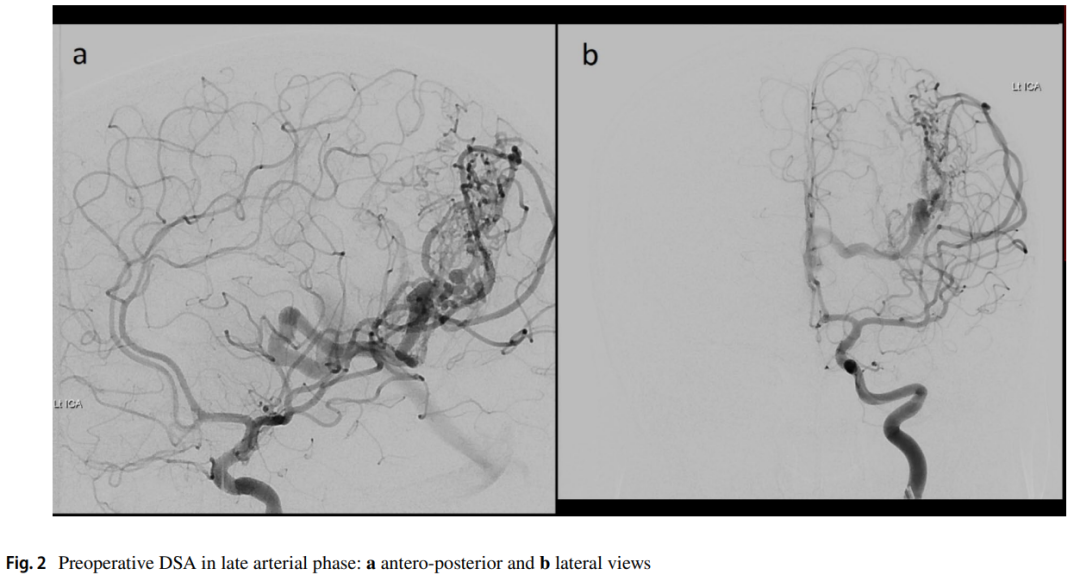

患童女,10 岁,因头痛和恶心 6 个月就诊。无提示癫痫或颅内出血的既往临床发作记录。磁共振成像(MRI)显示左侧顶叶T1低信号、T2高信号病变,伴周边强化,但无弥散受限。磁敏感加权成像显示整个病变区低信号,提示既往出血(图1)。病变内及T2高信号区内外可见粗大流空影穿行,并可见明显引流静脉。随后的数字减影血管造影(DSA)证实存在高流量动静脉畸形(49×44×32 mm),Spetzler-Martin分级 3 级,供血动脉来自大脑中动脉、大脑后动脉和脉络膜前动脉,深部静脉引流至大脑内静脉(图2)。患者按照动静脉畸形手术原则接受病变切除术——先结扎供血动脉,最后绕行并切断深部引流静脉。术中冰冻切片提示活检的T2高信号区为乳头状结构肿瘤,因此将其完整切除。术后影像学证实两种病变均获得大体全切除,患者术后恢复顺利,无神经功能缺损。随后 3 年的随访MRI确认无复发。

▲图1 术前轴向MRI影像

▲图2 术前动脉晚期DSA结果

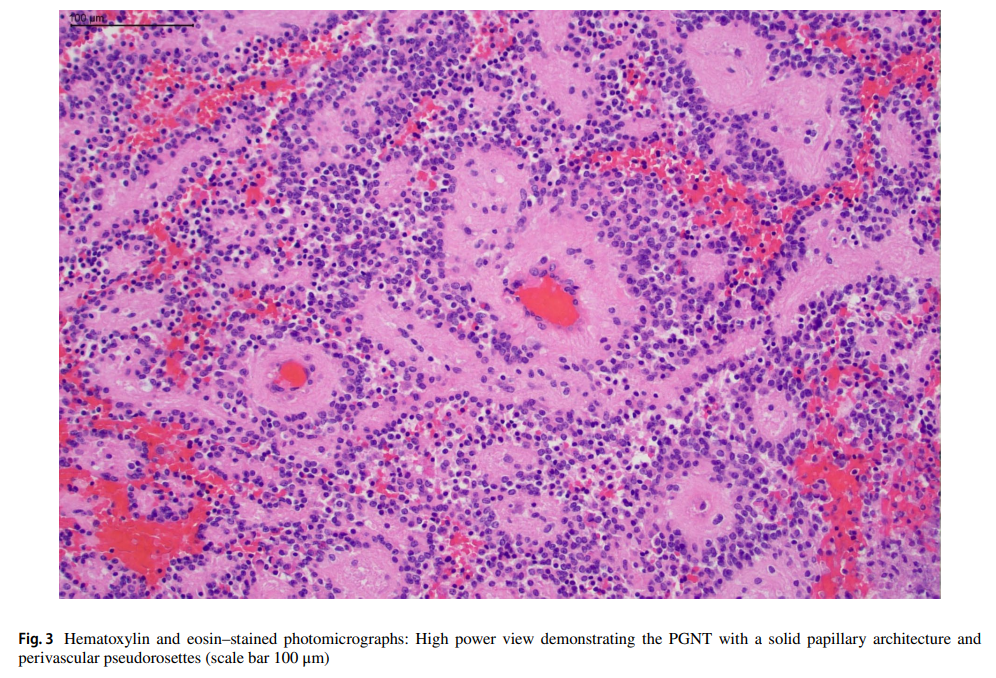

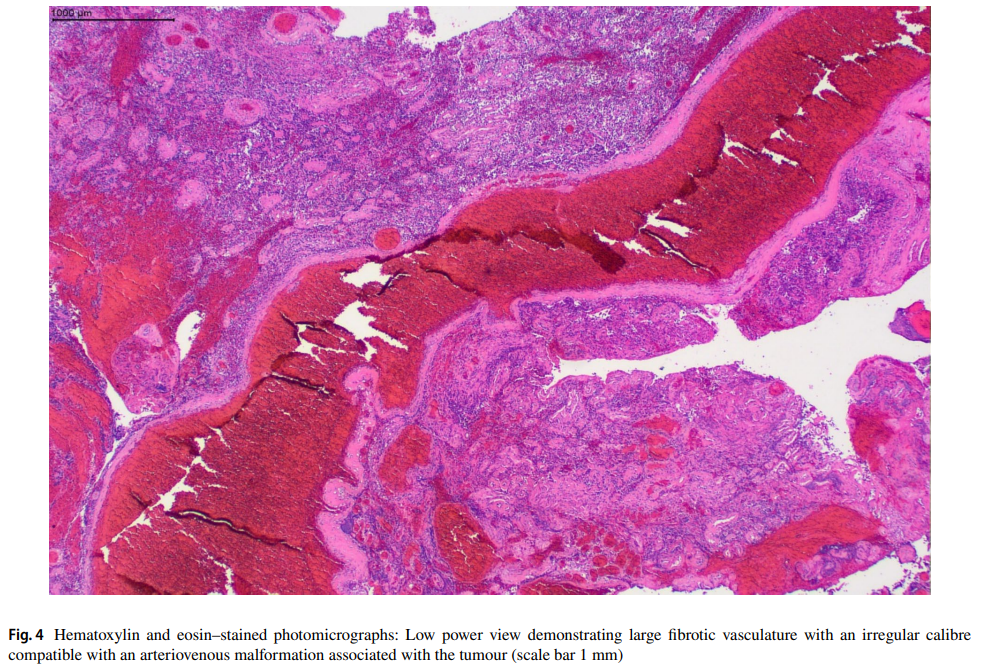

组织病理学证实存在原发性肿瘤,由相对单一形态的小上皮样细胞组成,伴血管周围假菊形团形成,可见明显的纤维化血管区域,无内皮细胞增生(图3、4)。病变对胶质纤维酸性蛋白(GFAP)、Olig2和SOX10等免疫组化胶质标志物呈阳性,同时对突触素和NeuN等神经元标志物呈局灶性免疫反应。该病变为异柠檬酸脱氢酶(IDH)野生型,MN1未发生改变,Ki67指数 <5%。后续全基因组测序检测到SLC44A1::PRKCA融合,这是乳头状胶质神经元肿瘤的特征性改变,据此做出最终诊断。病变内存在粗大纤维化血管穿行并非先前描述的表型。既往有关于此类病变内明显血管分布的报告,但其通常由较小的纤维血管核心及相关乳头状结构组成。

▲图3 HE染色高倍镜下显示PGNT具有实心乳头状结构和血管周围假菊形团

▲图4 HE染色低倍镜下显示具有不规则口径的大型纤维化血管,与肿瘤相关的动静脉畸形相符

讨 论

乳头状胶质神经元肿瘤是一种罕见的肿瘤,被归类为WHO 1级。乳头状胶质神经元肿瘤的预后良好,大体全切除后复发的报告很少。在组织学和免疫组织化学上,乳头状胶质神经元肿瘤不易与其他胶质神经元肿瘤区分;然而,SLC44A1::PRKCA融合似乎是乳头状胶质神经元肿瘤所特有,现在被视为其定义性分子特征。

PRKCA编码蛋白激酶Cα(PKCα),该基因的融合产生组成型活性丝氨酸/苏氨酸激酶融合蛋白。PKCα在细胞分化和增殖中发挥作用,其活性升高与肿瘤发生有关。PKCα通过与RAF-1相互作用参与调节丝裂原活化蛋白激酶(MAPK)信号通路。MAPK通路广泛参与包括胶质瘤在内的多种肿瘤病变的发生,也与动静脉畸形有关。最近的研究表明,RAS/MAPK信号通路的激活是综合征性和散发性动静脉畸形的共同特征。在高级别胶质瘤中,坏死周围缺氧和血管内皮生长因子(VEGF)分泌增加是已知的新生血管形成驱动因素,并再次被认为与动静脉畸形供血动脉的募集有关。

尽管存在合理的共同驱动因素,但与其他典型动静脉畸形相关的未被识别的肿瘤似乎并不多见。Lombardi及其同事回顾了 1034 例动静脉畸形标本,未在标本中发现胶质瘤。另一项研究从 2277 例原发性脑肿瘤患者和 222 例动静脉畸形患者中仅发现 2 例同时发生胶质瘤和动静脉畸形的病例。本文报道的单个病例应被视为具有假设生成意义,研究人员倾向于将其解释为动静脉畸形和乳头状胶质神经元肿瘤的共存,可能基于共同的潜在分子通路。然而,与所有先前的报告一样,无法完全排除这可能仅仅是这种罕见肿瘤的异常血管表型。或许,从本文病例中得出的关键临床经验是,在动静脉畸形与肿瘤共存的情况下,遵循动静脉畸形手术原则的手术策略应审慎。

本文首次报告了动静脉畸形与乳头状胶质神经元肿瘤的共存,这可能与未来理解颅内动静脉畸形和肿瘤之间的共同分子驱动因素具有相关性。

实体瘤1560基因融合RNA检测(NGS方法学)可检测SLC44A1::PRKCA融合在内超过1560种已知和未知融合变异,能够满足患者的基因融合变异检测需求,辅助临床精准诊疗。此外,脑肿瘤460基因+染色体拷贝数变异检测(NGS+CNV-Seq方法学)可预测可能获益的靶向、免疫及化疗药物,评估肿瘤遗传风险。

参考文献:

Stuart M, Burnett A, Robertson T, Harbison A, Coulthard L, Campbell R. Synchronous intracranial arteriovenous malformation and papillary glioneuronal tumour: hypothesis or reality? Childs Nerv Syst. 2024 Dec;40(12):4329-4333. doi: 10.1007/s00381-024-06621-3. Epub 2024 Sep 18. PMID: 39292231; PMCID: PMC11579150.

- 搜索

-

- 1000℃李寰:先心病肺动脉高压能根治吗?

- 1000℃除了吃药,骨质疏松还能如何治疗?

- 1000℃抱孩子谁不会呢?保护脊柱的抱孩子姿势了解一下

- 1000℃妇科检查有哪些项目?

- 1000℃妇科检查前应做哪些准备?

- 1000℃女性莫名烦躁—不好惹的黄体期

- 1000℃会影响患者智力的癫痫病

- 1000℃治女性盆腔炎的费用是多少?

- 标签列表

-

- 星座 (702)

- 孩子 (526)

- 恋爱 (505)

- 婴儿车 (390)

- 宝宝 (328)

- 狮子座 (313)

- 金牛座 (313)

- 摩羯座 (302)

- 白羊座 (301)

- 天蝎座 (294)

- 巨蟹座 (289)

- 双子座 (289)

- 处女座 (285)

- 天秤座 (276)

- 双鱼座 (268)

- 婴儿 (265)

- 水瓶座 (260)

- 射手座 (239)

- 不完美妈妈 (173)

- 跳槽那些事儿 (168)

- baby (140)

- 女婴 (132)

- 生肖 (129)

- 女儿 (129)

- 民警 (127)

- 狮子 (105)

- NBA (101)

- 家长 (97)

- 怀孕 (95)

- 儿童 (93)

- 交警 (89)

- 孕妇 (77)

- 儿子 (75)

- Angelababy (74)

- 父母 (74)

- 幼儿园 (73)

- 医院 (69)

- 童车 (66)

- 女子 (60)

- 郑州 (58)