首页 > 医疗资讯/ 正文

软骨肉瘤是一种罕见的软骨恶性肿瘤,其全身治疗选择有限。本研究利用大型临床级测序结果数据库,探究三种软骨肉瘤亚型的分子和免疫谱,旨在识别潜在治疗靶点。纳入经Tempus xT DNA测序、且组织学诊断为普通型、去分化型或间叶型软骨肉瘤的匿名患者记录。根据测序数据确定微卫星不稳定性(MSI)和肿瘤突变负荷(TMB)。对有可用免疫组织化学(IHC)数据的病例,评估PD-L1和错配修复酶的表达情况。

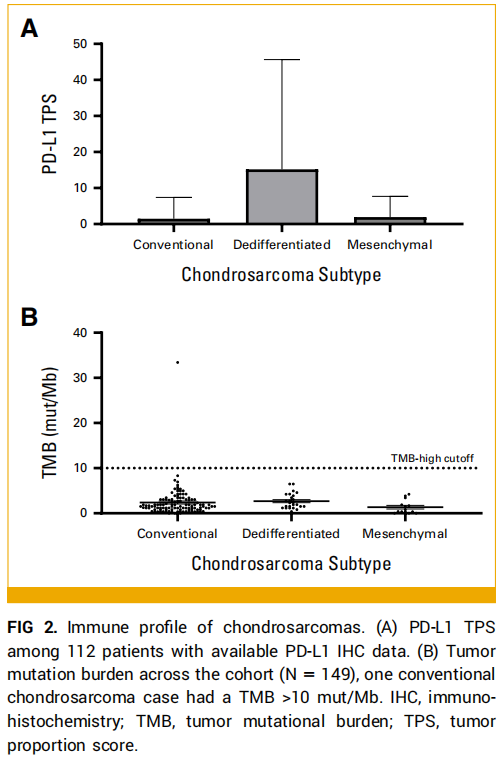

在149例患者中,103例为普通型软骨肉瘤,31例为去分化型软骨肉瘤,15例为间叶型软骨肉瘤。在整个队列中,44%(n=65)的患者存在IDH1或IDH2突变。无病例出现微卫星高度不稳定性(MSI-H)。1例普通型软骨肉瘤患者的TMB>10 mut/Mb。在112例有可用PD-L1 IHC数据的患者中,10%的普通型患者(n=7)、45%的去分化型患者(n=13)和17%的间叶型患者(n=2)为PD-L1阳性。最常见的体细胞变异基因为:普通型软骨肉瘤中IDH1(34%)和TP53(28%);去分化型软骨肉瘤中TP53(68%)、TERT(65%)、IDH1(39%)、IDH2(39%)、CDKN2A(35%)和CDKN2B(35%);间叶型软骨肉瘤中HEY1-NCOA2融合(87%)和CDKN2A(20%)。每种亚型中均有>10%的患者存在MTAP缺失,在13%的去分化型软骨肉瘤中发现了具有潜在可干预的PDGFRB突变。

这些发现为软骨肉瘤中靶向IDH信号通路的治疗研究提供了支持,有助于理解不同亚群对免疫检查点抑制剂的反应差异,并为软骨肉瘤临床治疗新潜在靶点的开发提供了依据。

研究背景

软骨肉瘤是一组罕见的源于软骨的恶性肿瘤。在成人中,普通型软骨肉瘤最为常见,其次是间叶型、去分化型、透明细胞型及其他极罕见亚型。尽管在多种癌症的治疗方面取得了进展,但普通型软骨肉瘤仍缺乏有效的全身治疗方法。间叶型和去分化型软骨肉瘤通常分别采用尤因肉瘤和骨肉瘤的治疗方案,但支持这种用法的证据有限。

在软骨肉瘤中发现IDH突变后,IDH抑制剂目前正用于该疾病的研究。超过三分之一的软骨肉瘤存在COL2A1变异,但这些变异不具有临床可干预性。已有患者对免疫检查点抑制剂产生应答的报道,但软骨肉瘤患者对免疫治疗产生应答的机制尚不明确。一项针对普通型软骨肉瘤的免疫检查点抑制剂前瞻性研究结果为阴性。

临床前研究表明,某些软骨肉瘤亚型可能对免疫介导的治疗更敏感。一项研究发现,41%的去分化型软骨肉瘤仅在去分化成分中表达PD-L1,而在普通型、间叶型和透明细胞型亚型中未检测到PD-L1表达。同样,其他研究发现高级别软骨肉瘤(如3级或去分化型)中存在PD-L1阳性,而低级别或中级别肿瘤无PD-L1免疫反应性。一项软骨肉瘤的多组学特征研究发现,一种被作者称为C6的去分化样软骨肉瘤亚型,其PD-L1表达最高,瘤内T细胞水平也最高。

本研究旨在利用大型真实世界临床级测序结果数据库,描述普通型、去分化型和间叶型软骨肉瘤的分子和免疫谱,以识别新的治疗靶点。

研究方法

在组织学分级方面,医生的分类记录会根据特定术语的包含情况被分配到相应的数值等级。例如,包含分化的、非特指型(NOS)或高分化等术语的记录被归类为 1 级;包含中高分化、中度分化、中等分化、部分分化、相对高分化或类似术语的记录被归类为 2 级;而包含中低分化、低分化、去分化等术语的记录则被归类为 3 级。对于有可用 IHC 数据的病例,使用 PD-L1 抗体 22c3评估 PD-L1表达。病理学家采用肿瘤比例评分(TPS)对切片进行评分,PD-L1 阳性定义为 TPS≥1%。

研究结果

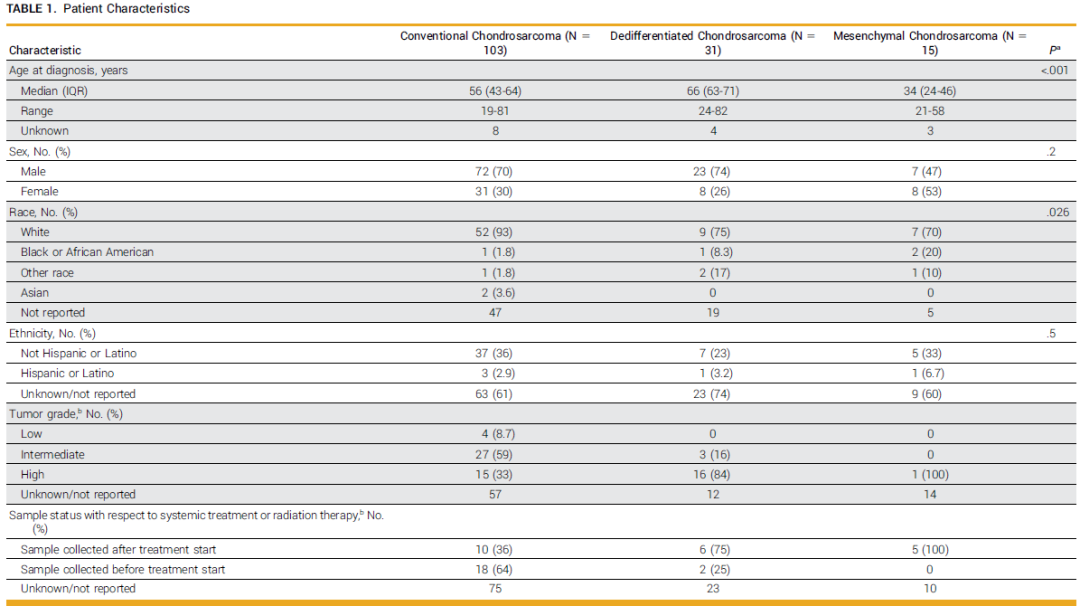

本研究共纳入149例患者记录,包括103例普通型软骨肉瘤、31例去分化型软骨肉瘤和15例间叶型软骨肉瘤样本。表1列出了可用的患者人口统计学特征和肿瘤特征。

表1

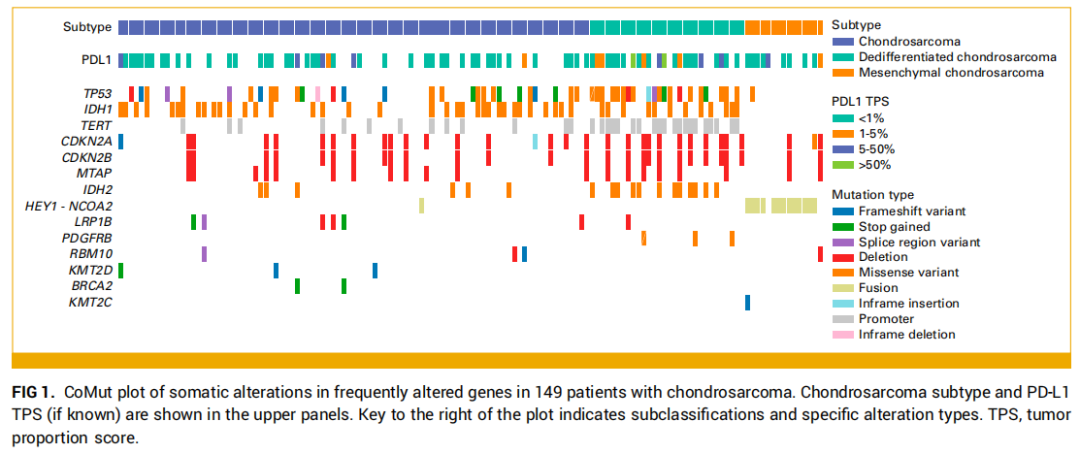

在整个队列(N=149)中,44%的患者存在IDH1或IDH2突变(n=65)。其中,34%的普通型软骨肉瘤(n=35)、38.7%的去分化型软骨肉瘤(n=12)存在IDH1突变,间叶型软骨肉瘤中未发现IDH1突变;5.8%的普通型软骨肉瘤(n=6)、38.7%的去分化型软骨肉瘤(n=12)存在IDH2突变,间叶型软骨肉瘤中未发现IDH2突变。总体而言,40%的普通型软骨肉瘤存在IDH1或IDH2突变,77%的去分化型软骨肉瘤存在IDH1或IDH2突变。普通型软骨肉瘤中最常见的体细胞变异涉及以下基因:IDH1(n=35,34%)、TP53(n=29,28%)、CDKN2A(n=18,17%)、CDKN2B(n=14,14%)、TERT启动子(n=13,13%)、MTAP(n=12,12%)、IDH2(n=6,6%)和LRP1B(n=6,6%)。去分化型软骨肉瘤中最常见的体细胞变异涉及以下基因:TP53(n=21,68%)、TERT启动子(n=20,65%)、IDH1(n=12,39%)、IDH2(n=12,39%)、CDKN2A(n=11,35%)、CDKN2B(n=11,35%)、MTAP(n=6,19%)和PDGFRB(n=4,13%)。间叶型软骨肉瘤中最常见的体细胞变异涉及以下基因:HEY1-NCOA2融合(n=13,87%)、CDKN2A(n=3,20%)、CDKN2B(n=2,13%)、MTAP(n=2,13%)、FANCL(n=1,7%)、GATA1(n=1,7%)、KMT2C(n=1,7%)和RBM10(n=1,7%)(图1)。无论是否存在IDH1/2突变,患者均存在拷贝数变异,仅12例存在基因扩增。

图1

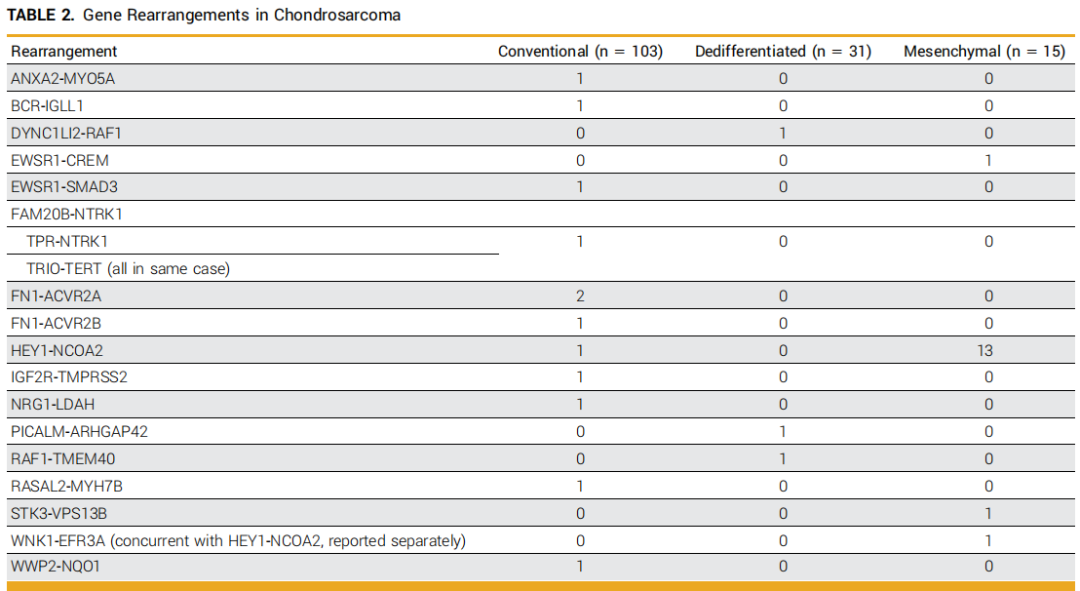

1例普通型软骨肉瘤患者存在KIT基因第11外显子激活突变(V559A),1例存在KRAS G12D突变。1例普通型软骨肉瘤患者存在涉及NTRK1的重排(同一患者中检测到FAM20B-NTRK1和TPR-NTRK1;表2)。

表2

在6例存在PDGFRB突变的去分化型软骨肉瘤中,4例为已知致病性突变(N666S、N666K、D850V、R561C),2例为位于胞外域的意义未明变异(T36I、S493I)。1例去分化型软骨肉瘤存在DYNC1LI2-RAF1融合。

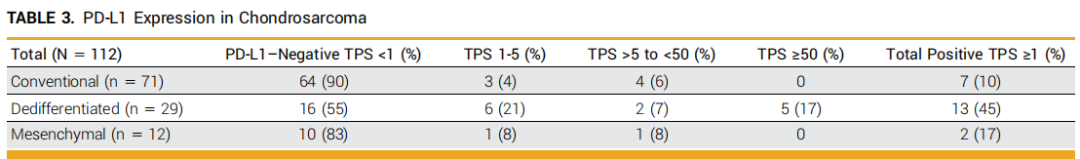

在112例有可用PD-L1免疫组织化学检测数据的患者中,10%的普通型软骨肉瘤(n=7)、45%的去分化型软骨肉瘤(n=13)和17%的间叶型软骨肉瘤(n=2)的TPS≥1%(表3)。仅去分化型软骨肉瘤存在PD-L1 TPS>50%的情况。IDH1/2突变型肿瘤与IDH野生型肿瘤的PD-L1阳性率无差异(χ²(2)=0.567;P=0.753)。去分化型软骨肉瘤的TPS高于普通型软骨肉瘤(非配对t检验;P<0.001)。去分化型与间叶型软骨肉瘤的TPS差异无统计学意义(非配对t检验;P=0.144;图2A)。

表3

图2

普通型软骨肉瘤的中位TMB为1.533 mut/Mb(95%CI:1.168-1.898),去分化型为2.307 mut/Mb(95%CI:1.533-3.460),间叶型为0.594 mut/Mb(95%CI:0.000-3.431)。1例普通型软骨肉瘤患者存在高TMB(>10 mut/Mb);去分化型和间叶型软骨肉瘤患者均未出现高TMB(图2B)。各亚型的TMB差异无统计学意义(方差分析P=0.41)。所有亚型的患者均为微卫星稳定(MSS)。

讨 论

本研究报告了三种软骨肉瘤亚型的基因组和免疫谱。这些结果再次证实了普通型和去分化型软骨肉瘤中存在IDH突变,并发现部分患者中存在MTAP等基因的较罕见变异,这可为未来的试验设计提供参考。研究者还发现了几种通常与软骨肉瘤无关但具有潜在可靶向的变异,这些变异可能为那些对现有治疗普遍无应答的肿瘤患者带来潜在治疗选择。尽管罕见,但本研究发现1例普通型软骨肉瘤患者存在高TMB,且所有亚型中均有部分患者为PD-L1阳性,这提示了少数软骨肉瘤患者对免疫检查点抑制剂产生应答的可能机制。

在其他肿瘤类型中,IDH突变状态会影响免疫微环境的构成。在高级别胶质瘤中,IDH突变型肿瘤的抑制性髓系细胞减少,小胶质细胞丰富。IDH突变型胆管癌的T细胞浸润减少,提示其免疫微环境较“冷”。而在本研究中,IDH突变型与IDH野生型软骨肉瘤的PD-L1表达无差异。

迄今为止,尽管我们对疾病的生物学驱动因素的认识有所进展,但转移性软骨肉瘤仍缺乏有效的全身治疗。去分化型软骨肉瘤的任何类型全身治疗应答率仅为9%,中位总生存期为7.2个月。本研究数据中发现的IDH1/2突变在软骨源性肿瘤(包括内生软骨瘤、普通型软骨肉瘤和去分化型软骨肉瘤)中已得到充分证实。然而,一项IDH抑制剂艾伏尼布的前瞻性临床试验未观察到影像学应答,6个月无进展率为39.5%。本研究发现CDKN2A/B缺失的发生率相对较高,且此前已有研究报道过软骨肉瘤中存在这些突变。从机制上讲,CDKN2A缺失可能提示肿瘤对CDK4/6抑制剂敏感,但在其他存在CDKN2A缺失的肿瘤类型中,哌柏西利治疗并未显示出疗效。近期一项针对普通型和去分化型软骨肉瘤的基因组分析研究,其靶向基因覆盖范围有限——该研究使用回顾性测序结果,超过一半的患者数据来自仅对50个基因进行测序的平台,且未评估本研究中发现的部分潜在可靶向基因。因此,软骨肉瘤亟需有效的新治疗靶点。

CDKN2A纯合缺失常延伸至邻近的MTAP基因,导致甲基硫代腺苷(MTA)水平升高。MTA可部分抑制PRMT5(一种参与多种重要生物学功能的甲基转移酶)。MTA协同型PRMT5抑制剂可选择性结合MTA-PRMT5,从而抑制高MTA水平肿瘤细胞中的PRMT5,同时不影响正常细胞。MTA协同型PRMT5抑制剂已进入临床测试,并在多种存在MTAP缺失的癌症类型中显示出临床应答。在本研究中,12%的普通型、19%的去分化型和13%的间叶型软骨肉瘤存在MTAP缺失。下一代测序可能会低估MTAP缺失的真实发生率,因为它可能漏检仍会导致MTAP功能丧失的亚基因水平MTAP缺失。此外,在高级别软骨肉瘤常见的显著非整倍体背景下,MTAP拷贝数变异的检测可能存在挑战。因此,需要进一步研究从蛋白水平探究MTAP缺失,以确定该人群中MTAP缺失的真实发生率。此前尚未有软骨肉瘤中MTAP缺失的报道,这些结果提示了一种新的治疗易感性。

近20%的去分化型软骨肉瘤患者存在PDGFRB变异。一项PDGFRA/B抑制剂伊马替尼治疗软骨肉瘤的临床试验结果为阴性,但该试验未纳入去分化型软骨肉瘤患者。尽管PDGFRA突变在胃肠道间质瘤中较为常见,但PDGFRB突变在肉瘤中的特征描述才刚刚开始。有趣的是,PDGFRB突变的肌源性肿瘤比其他肌源性肿瘤具有更侵袭性的临床进程,这与去分化型软骨肉瘤相较于普通型软骨肉瘤的特点相似。基于这些发现,未来开展伊马替尼治疗PDGFRB突变肉瘤患者的试验可能会有益。

与普通型和间叶型软骨肉瘤相比,去分化型软骨肉瘤更可能为PD-L1阳性。值得注意的是,本研究发现每种亚型中均有部分患者存在PD-L1表达,而此前有研究报道仅在去分化型软骨肉瘤中发现PD-L1表达,在普通型和间叶型中未发现。这与免疫检查点抑制剂在软骨肉瘤中的活性报道一致——已有数例去分化型软骨肉瘤应答的案例,也有罕见的普通型软骨肉瘤应答报道。其中1例去分化型软骨肉瘤患者的PD-L1 TPS为7%。事实上,特别是去分化型软骨肉瘤,PD-L1在去分化成分上的表达与T细胞浸润和HLA I类表达相关。本研究发现仅去分化型软骨肉瘤存在PD-L1 TPS≥50%的情况,这也与此前多篇关于该亚型应答的报道一致,提示开展免疫检查点抑制剂治疗去分化型软骨肉瘤的研究是有必要的。

需要注意的是,除TMB和PD-L1状态外,其他生物标志物可能与软骨肉瘤相关,但不在本研究范围内。普通型软骨肉瘤可分为三类免疫亚型:一类含有大量HLA-DR⁻CD14⁻髓系细胞,一类有耗竭T细胞和树突状细胞浸润,一类几乎无免疫细胞浸润。在12例接受免疫检查点抑制剂治疗的普通型软骨肉瘤患者中,1例产生应答,2例被认为获得临床获益(疾病持久稳定),这3例均属于有耗竭T细胞和树突状细胞浸润的亚型。在未筛选的肉瘤患者中,T细胞和PD-L1⁺肿瘤相关巨噬细胞均与帕博利珠单抗的应答相关。

本研究的优势包括:对于一种极罕见疾病而言样本量相对较大,纳入了不同的软骨肉瘤亚型,且通过纳入美国各地的患者具有真实世界适用性。局限性包括测序的基因数量有限,这使得本研究无法识别出那些通过全外显子组或全基因组测序能够覆盖但在软骨肉瘤中已知发生突变的基因(例如COL2A1)。尽管病例经过病理学家审核,但未由肉瘤专科病理学家集中复核,且出于监管原因,研究者无法回顾性重新审核组织学,部分病例可能存在分类错误。例如,此前已知与间叶型软骨肉瘤相关的HEY1-NCOA2融合在本研究的15例间叶型软骨肉瘤中被发现13例,但在1例被归类为普通型软骨肉瘤的病例中也发现了该融合。此外,这些匿名记录仅反映了样本提交测序时每位患者的可用信息。由于回顾性真实世界数据分析的性质(临床特征通常从非结构化数据中提取),非测序平台处理样本所必需的临床数据存在较高的缺失率。因此,研究者无法确切讨论所分析特定病例的临床随访或治疗情况。

总之,这些发现支持了当前针对软骨肉瘤中IDH信号通路的治疗研究,并识别出了迄今为止尚未在软骨肉瘤中报道的潜在可靶向靶点(如MTAP缺失和PDGFRB突变)。鉴于少数病例存在PD-L1表达以及1例存在高TMB,这些数据为部分患者对免疫检查点抑制剂产生应答的原因提供了见解。需要开展生物标志物驱动的试验,以明确这些结果在临床实践中的意义和潜在应用。

“骨与软组织肿瘤272基因检测”项目覆盖TP53、CDKN2A、CDKN2B、MTAP、RBM10、BRCA2等基因的CDS区和IDH1、IDH2、TERT、LRP1B、PDGFRB、KMT2D、KMT2C等基因的部分区域;而“骨与软组织肿瘤1308基因检测”项目除了覆盖LRP1B、KMT2C的部分区域外,其他上述基因均为CDS区,且包括TMB指标;全面检测可选择“实体瘤全外显子组基因检测”项目。“实体瘤1560基因融合RNA检测”项目基于RNA-based NGS测序+杂交捕获建库技术,检测包括NCOA2、NTRK1等超过1560种已知融合和数百个基因相关的未知融合。“PD-L1检测(22C3、28-8、SP263、SP142、73-10或E1L3N抗体)”项目,基于IHC平台,样本类型为4-5张厚度4微米防脱切片(烤片、挂胶),报告周期为5个自然日。

参考文献:

Michael J. Wagner et al. Genomic Characterization of Chondrosarcoma Reveals Potential Therapeutic Targets. JCO Precis Oncol 9, e2400592(2025). DOI:10.1200/PO-24-00592

- 搜索

-

- 1000℃李寰:先心病肺动脉高压能根治吗?

- 1000℃除了吃药,骨质疏松还能如何治疗?

- 1000℃抱孩子谁不会呢?保护脊柱的抱孩子姿势了解一下

- 1000℃妇科检查有哪些项目?

- 1000℃妇科检查前应做哪些准备?

- 1000℃女性莫名烦躁—不好惹的黄体期

- 1000℃会影响患者智力的癫痫病

- 1000℃治女性盆腔炎的费用是多少?

- 标签列表

-

- 星座 (702)

- 孩子 (526)

- 恋爱 (505)

- 婴儿车 (390)

- 宝宝 (328)

- 狮子座 (313)

- 金牛座 (313)

- 摩羯座 (302)

- 白羊座 (301)

- 天蝎座 (294)

- 巨蟹座 (289)

- 双子座 (289)

- 处女座 (285)

- 天秤座 (276)

- 双鱼座 (268)

- 婴儿 (265)

- 水瓶座 (260)

- 射手座 (239)

- 不完美妈妈 (173)

- 跳槽那些事儿 (168)

- baby (140)

- 女婴 (132)

- 生肖 (129)

- 女儿 (129)

- 民警 (127)

- 狮子 (105)

- NBA (101)

- 家长 (97)

- 怀孕 (95)

- 儿童 (93)

- 交警 (89)

- 孕妇 (77)

- 儿子 (75)

- Angelababy (74)

- 父母 (74)

- 幼儿园 (73)

- 医院 (69)

- 童车 (66)

- 女子 (60)

- 郑州 (58)