首页 > 医疗资讯/ 正文

摘 要

由高致病性病毒引发的重症病毒性肺炎,常导致急性呼吸窘迫综合征(acute respiratory distress syndrome,ARDS),并进展为不可逆肺纤维化和慢性呼吸衰竭。随着肺移植技术发展,肺移植已成为终末期病毒性肺损伤患者的重要治疗方式。但因其病程复杂,临床上缺乏标准化评估与时机判断依据。因此,我们组织由多学科专家,基于国内外循证医学资料与临床实践,总结病毒性肺损伤患者肺移植评估的核心原则与推荐条目,共同制定此共识。内容涵盖肺移植适应证、影像与功能评估、病毒控制标准、生存获益与术后康复潜力等关键维度,强调在肺结构不可逆、病毒控制稳定、患者全身状况尚可的“窗口期”内及时干预。共识采用定量系统评价证据分级工具(Grading of Recommendations Assessment,Development and Evaluation,GRADE)系统对证据等级与推荐强度进行分级,旨在为临床提供科学、可操作的评估工具,提升患者甄选的准确性与移植成功率。

正 文

病毒性肺炎,尤其是由新发高致病性病毒如严重急性呼吸综合征冠状病毒(severe acute respiratory syndrome-related coronavirus,SARS-CoV)、甲型流感病毒(influenza A,H1N1)、2019新型冠状病毒(corona virus disease 2019,COVID-19)等引起的重症感染,已成为近年来导致ARDS、并进展为不可逆肺损伤的主要原因之一。合并慢性阻塞性肺疾病(chronic obstructive pulmonary disease,COPD)或间质性肺病(interstitial lung disease,ILD)等基础疾病患者,在病毒感染后更容易加速肺部原发疾病的进展,造成不可逆损伤,尤其是ILD患者。研究[1]表明,50%的COPD急性加重事件与呼吸道病毒感染有关,其中流感病毒在28%的加重患者中被检测到。在一项针对日本ILD患者的研究[2]中,29例急性加重患者中有3例(10.3%)检测出呼吸道病毒感染,病毒感染与间质性肺病急性加重(acute exacerbation of interstitial lung disease,AE-ILD)之间的关系越来越受到重视, AE-ILD的1个月死亡率为37%~53%,预后极差[3]。部分无基础疾病患者在经历急性期后,即使成功清除病毒,也可能形成广泛的肺实变、纤维化改变,最终导致慢性呼吸衰竭,长期依赖氧疗甚至机械通气支持,严重影响生活质量,从而纳入到肺移植的评估列表[4]。

1 共识制定方法

1.1 共识制定小组的组成

本共识由国内肺移植相关领域的临床专家牵头发起,组织成立了“病毒性肺损伤肺移植评估专家共识工作组”。工作组由来自胸外科、呼吸与危重症医学、感染病学、麻醉学、影像学、移植协调等多学科专家组成,覆盖肺移植评估、围术期管理及术后随访的全过程。根据共识内容设立3个专题小组。(1)影像与功能评估组:负责界定肺损伤不可逆性的影像学标准和肺功能损伤指标;(2)病毒控制与移植时机判定组:明确术前病毒学控制标准与移植介入窗口;(3)移植可获益与术后恢复能力评估组:制定术前整体状态评估、术后康复潜力判断条目。

1.2 共识目标用户

本共识适用于从事肺移植相关临床工作的医务人员,包括胸外科医师、呼吸科与重症医学科医师、麻醉与围术期管理人员、影像与检验科医生、移植协调员以及相关康复、护理和随访团队成员。

1.3 共识目标人群

本共识适用于因病毒性肺炎(包括COVID-19、H1N1、SARS等)导致肺实变、纤维化、慢性呼吸衰竭、长期氧疗或机械通气依赖等终末期肺病状态,拟进行肺移植评估的成人患者。

1.4 利益冲突声明与管理

所有参与共识制定的专家成员均独立参与本工作,未接受任何商业机构资助,讨论和撰写过程中遵循中立、客观、公正的原则。共识草案接受独立学术同行审阅,确保内容科学性和推荐意见的适用性。

1.5 共识范围与优先问题确定

本共识聚焦于病毒性肺炎导致肺损伤患者纳入肺移植评估的标准、流程和时机判断,优先解决如下临床关键问题:(1)如何判断肺部损伤是否不可逆?(2)哪些影像学或功能学参数是移植适应证?(3)何为病毒控制“达标”?(4)如何界定移植窗口期?(5)如何评估患者术后康复的可能性?

1.6 证据来源与评价

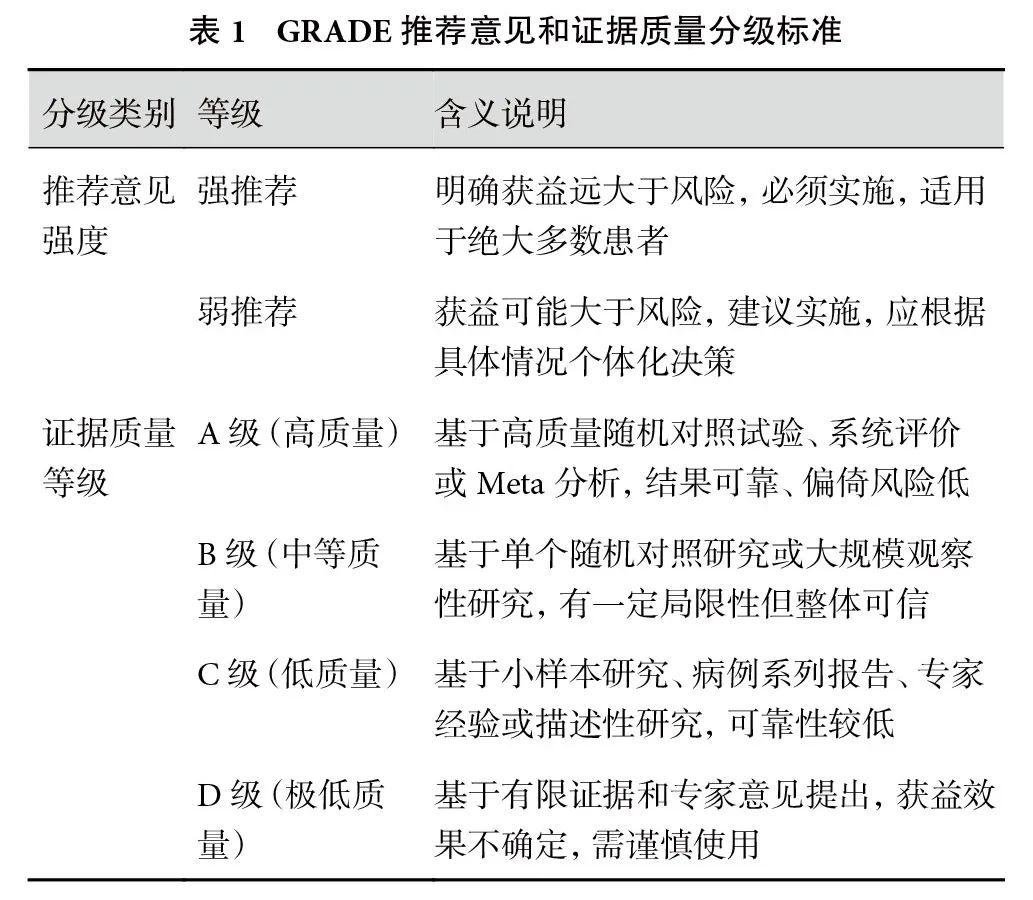

本共识制定过程中,工作组系统回顾了近10年内国内外肺移植及病毒性肺炎后终末期肺病的相关研究文献、指南及真实世界资料。主要参考来源包括ISHLT、Toronto肺移植管理流程、COVID-19肺移植多中心研究以及中国肺移植注册中心经验。推荐意见的形成依照GRADE系统进行证据质量与推荐强度分级;见表1。

1.7 推荐意见形成机制

专题小组先围绕优先问题进行文献检索和专家访谈,初步形成条目后,经至少两轮小组内部讨论,并通过在线问卷或专家会议方式进行投票确认。推荐意见仅在超过80%的专家一致同意后纳入最终共识文本,未达共识部分暂不纳入推荐范畴。

2 肺移植治疗病毒性肺炎所致终末期肺病现况

近10余年来,全球多中心已成功开展多例因病毒性肺炎后遗症导致终末期肺损伤而接受的肺移植手术。2003年SARS传播期间,肺移植技术尚不成熟,并无肺移植经验。但随着肺移植技术的成熟,在2009年后甲流所致的终末期肺损伤中,已经开始有成功的肺移植经验[5-6]。2019年新冠暴发后,大量的ARDS患者进展到终末期,导致呼吸衰竭,美国西北大学医学中心率先为此类患者开展了肺移植手术。2020年1月—2021年9月,对30例COVID-19相关ARDS患者进行了肺移植,其中56.7%的患者在术前接受静脉-静脉体外膜肺氧合(VV-ECMO)支持,30例患者均存活,术后中位随访时间为351 d,尽管COVID-19组的患者在术后并发症和ICU住院时间方面高于或长于非COVID-19组,但总体生存率相当[7]。此类患者通常具有肺部不可逆结构破坏、影像学进展停止,但通气量丧失、长期呼吸支持依赖等特点。

3 病毒性肺炎肺损伤进入肺移植评估的原则和标准

共识1:病毒性肺损伤患者纳入肺移植评估的基本原则:(1) 符合终末期肺病诊断,达到肺移植的评估指征;(2)已接受最大程度的保守和药物治疗无恢复趋势;(3)影像学评估存在不可逆结构性肺损伤;(4) 病毒控制稳定,且无休克或多器官功能障碍等移植禁忌证;(5)移植手术具备改善生活质量和生存期的可能性;(6) 患者能够配合治疗接受术后长期随访和免疫抑制治疗(弱推荐,B级证据)。

对病毒性肺炎所致的呼吸衰竭患者,肺移植应在严格评估的基础上进行,需结合病情演变过程、影像学表现、治疗反应、病毒控制状态和患者整体情况进行综合判断[8]。目前除新冠病毒感染患者有部分指南提及到纳入肺移植的建议之外,针对病毒感染后损伤需要纳入到肺移植的基本原则尚无定论。我们以新冠病毒感染纳入肺移植标准作为参考,对病毒性肺损伤患者纳入移植评估的上述6个基本原则达成共识。患者如达到以下主要标准,提示其符合肺移植评估的医学指征:持续存在重度氧合障碍[ 如动脉血氧分压(PaO₂)/吸入氧浓度(FiO₂)<150 mm Hg,1 mm Hg=0.133 kPa],胸部CT表现为实变/纤维化广泛分布且病变稳定超过4~6周,肺功能严重受损如第一秒用力呼气量(forced expiratory volume in 1 second,FEV1)<30%,或一氧化碳弥散量(diffusing capacity for carbon monoxide,DLCO)<40%,或需长期机械通气体外膜肺氧合(extracorporeal membrane oxygenation,ECMO)支持[9]。

共识2:两年内死亡风险高的患者应尽早启动肺移植评估(弱推荐,B级证据)。

患者存在以下情况时其2年内死亡风险显著升高,建议尽早启动肺移植评估流程[8,10-11]:(1)短期加重病史,近3个月内 2次以上ICU入住;(2)COPD患者体重指数-梗阻-呼吸困难-运动能力评分(body-mass index,airflow obstruction,dyspnea, and exercise capacity index,BODE)、纤维化患者性别-年龄-肺功能评分(gender,age and physiologic variables,GAP)、肺动脉高压危险分层评分(pulmonary artery hypertension risk stratification,REVEAL)达到高风险等级(BODE ≥7,GAP≥6,REVEAL≥9);连续2周以上卧床、失能状态;持续依赖高流量氧疗或机械通气,生活质量极差;反复严重并发症,如呼吸性酸中毒、右心衰竭、感染或气胸等。若同时满足两项及以上指标,且经多学科团队综合评估认为病变不可逆、生活质量极差,应及时将患者纳入肺移植评估,避免错失最佳介入窗口。

共识3:最大程度内科治疗4周以上无明显好转提示进入不可逆期(弱推荐,C级证据)。

最大程度的内科治疗通常指在积极治疗4周以上且病情无实质好转[8,12],主要包括:系统性抗病毒治疗(如瑞德西韦、奥司他韦、利巴韦林等),糖皮质激素或免疫调节治疗(如甲强龙冲击),康复干预(如俯卧通气、肺康复训练),感染控制及支持治疗。

4 影像学评估为不可逆损伤的标准和依据

共识4:影像学提示不可逆性肺损伤是评估关键依据(强推荐,B级证据)。

影像学评估在病毒性肺炎后肺移植决策中具有举足轻重的地位,是判断肺损伤是否进入不可逆阶段的关键依据之一。病毒性肺炎在急性期常可表现为大范围的肺实变和磨玻璃影,部分患者在感染控制后可逐步吸收恢复,另有一部分则进入肺组织重塑和纤维化阶段,形成永久性结构破坏。由于肺组织缺乏再生能力,一旦发生明显的纤维化、支气管牵拉变形、蜂窝样改变及肺容积丧失,临床上往往难以通过药物或支持治疗逆转,此类改变即提示病灶已“定型”,属于不可逆性肺损伤。相比肺功能检测受患者状态限制,影像学具有客观、可重复、动态观察的优势,能够直观反映肺结构演变过程,是启动肺移植评估流程的重要参考条件。在影像资料提示肺部病变稳定超过4~6周,伴有明显纤维化进展和肺体积缩小趋势时,应高度警惕不可逆损伤的可能,并结合肺功能与氧合状况及时进行多学科讨论,避免延误最佳移植时机。

共识5:病毒性肺炎的损伤可能不可逆的主要CT影像特征:(1)肺部广泛实变长期不吸收,导致肺体积变小可伴有纵隔移位;(2)多层囊状透亮影形成的蜂窝肺(肺周/下叶常见);(3) 纤维化牵拉支气管,导致的支气管不规则扩张,走行扭曲;(4) 肺体积分布显著减少,胸顶膈肌顶部的距离明显缩短,肺叶塌陷,肺纹理紊乱;(5) 中心低密度、壁厚空洞形成,继发感染/出血时伴坏死灶形成或气胸出现(弱推荐,C级证据)。

我们对代表病毒性肺炎损伤可能不可逆的上述5个主要CT影像特征达成共识[12-15]。除以上CT典型表现以外,出现以下连续性变化时,表明肺部损害为不可逆[16-17]:实变/磨玻璃影病灶稳定或加重,肺容积持续下降并逐步出现肺叶塌陷,支扩和支气管牵拉持续存在或加重,肺低密度区域百分比(ratio of low attenuation areas,LAA%)持续下降,密度分布显著右移提示纤维化实变加重。因此在CT出现以上2项以上表现时,结合肺功能(PaO₂/FiO₂<150 mm Hg或脱机失败)等指标,同时满足病毒感染控制稳定≥4周时,可判定为不可逆肺损伤,需在多学科团队(multi-disciplinary team,MDT)讨论后,尽早评估、启动肺移植。

5 病毒控制稳定的标准和肺移植介入时机

共识6:病毒控制稳定是移植成功的前提(强推荐,B级证据)。

病毒感染控制不稳定时开展肺移植,尤其是在高致病性病毒如COVID-19、H1N1、呼吸道合胞病毒(respiratory syncytial virus,RSV)持续活动期,术后患者在接受免疫抑制治疗的背景下,极易出现病毒复燃、播散感染,从而对移植物造成直接的病毒性损害,并破坏呼吸道屏障诱发细菌性肺炎的发生[18-19]。术前未实现核酸阴转的患者其术后感染相关死亡率显著升高。此外,巨细胞病毒(cytomegalovirus,CMV)、EB病毒(Epstein-Barr virus,EBV)等潜伏病毒在术后受免疫抑制诱导下也可激活,引发组织侵袭或病毒相关淋巴增生性疾病[20]。因此,确保术前病毒处于稳定、可控状态,是降低术后感染相关并发症、提高移植成功率的关键前提。

共识7:高致病性病毒更推荐痰液加支气管肺泡灌洗液联合检测以确定清除(强推荐,B级证据)。

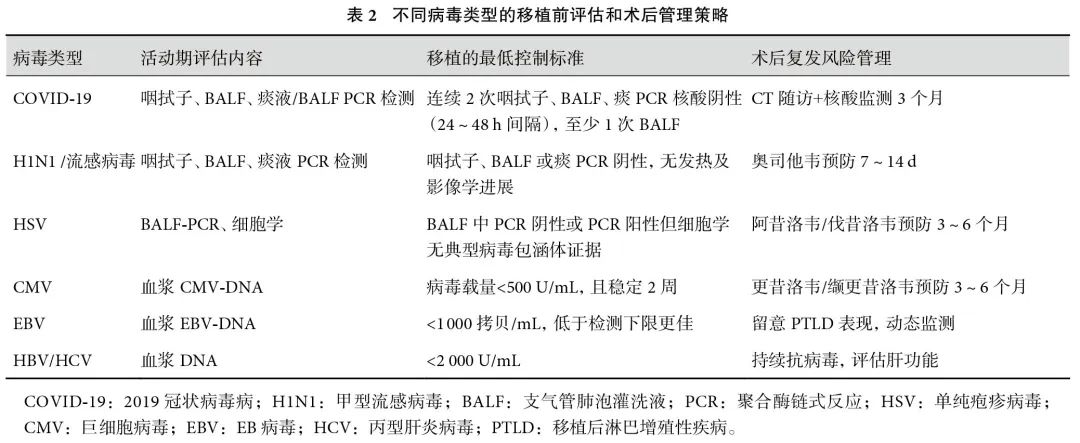

对于新冠、流感、RSV病毒等高致病性病毒,需要咽拭子、痰液、支气管肺泡灌洗液(bronchoalveolar lavage fluid,BALF)等标本进行聚合酶链式反应(polymerase chain reaction,PCR)检测结果连续2次阴性(间隔24~48 h),并建议至少包含一次BALF检测,推荐采用痰液+BALF联合检测策略以提高下呼吸道病毒清除的判断准确性。对于CMV、EBV、HBV等可长期潜伏病毒,不要求彻底清除,只要病毒载量低、处于可控状态即可;见表2[18-20]。

共识8:病毒控制稳定需结合影像和临床感染指标(弱推荐,C级证据)。

除病毒相关检测之外,还需考虑影像学及炎症指标结果:(1)影像学病灶无新进展、稳定吸收或转为稳定纤维化阶段;(2)临床表现无持续发热,白细胞、C反应蛋白、降钙素原等感染指标正常或接近正常水平;(3)营养状况良好,无其他器官功能衰竭或肺外不可控的继发感染;(4) 术后病毒复发控制能力评估:是否可行有效抗病毒治疗(如CMV预防用药)。上述多维度指标联合判断有助于更科学地界定病毒控制的稳定状态。

共识9:符合肺移植指征应尽早评估移植避免错过最佳窗口期,增加术后恢复困难(弱推荐,C级证据)。

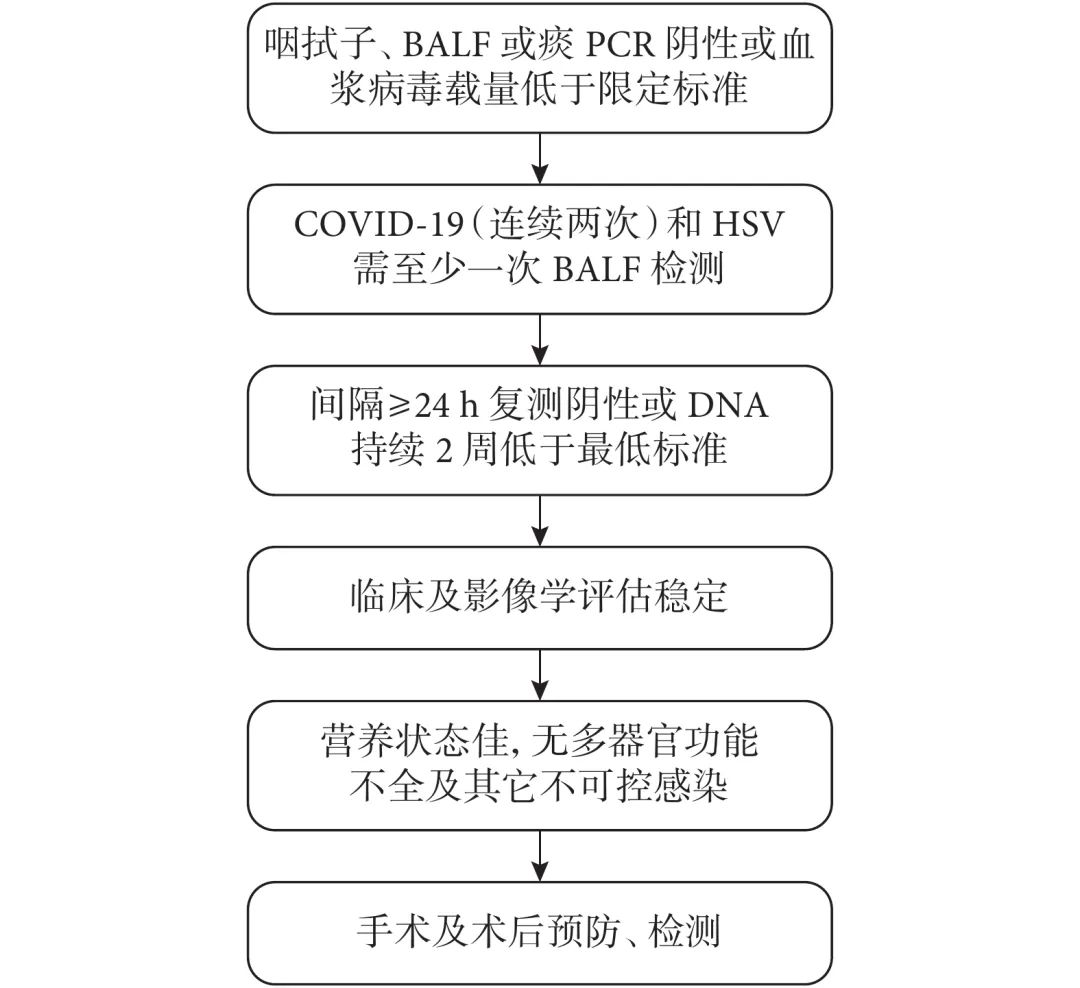

在达到移植指征和病毒控制稳定指征后,应尽早评估和纳入移植等待序列。因为随着病程进展,患者可能出现营养恶化、肌力下降、多器官功能损害,显著增加术后并发症风险。若等到患者完全依赖机械通气、卧床失能,或出现严重感染、肝肾功能障碍时,即使技术上能实施移植,术后恢复能力和生存率也将大大降低。因此,应在患者病情“进入不可逆、但尚未衰竭”阶段,把握最佳窗口期启动移植流程,流程图见图1。

图1 病毒控制稳定判断流程图

BALF:支气管肺泡灌洗液;PCR:聚合酶链式反应;HSV:单纯疱疹病毒。

6 移植手术具备改善生存的可能性评估

共识10:术前需要评估移植手术具备改善生存的可能性(强推荐,B级证据)。

评估移植手术是否具备改善患者生存和生活质量的可能性,是肺移植决策的关键步骤之一。肺移植是相对较高风险的手术,只有在患者整体状况允许、具备术后康复潜力的前提下,移植手术才可能带来真正的获益。否则,即便实施移植,也可能因恢复能力差而导致术后并发症增多、预后不佳。因此,此项评估对于合理利用有限供体资源、提高移植成功率具有重要意义。

共识11:术前基础状态差与术后不良预后相关,需谨慎选择移植(弱推荐,B级证据)。

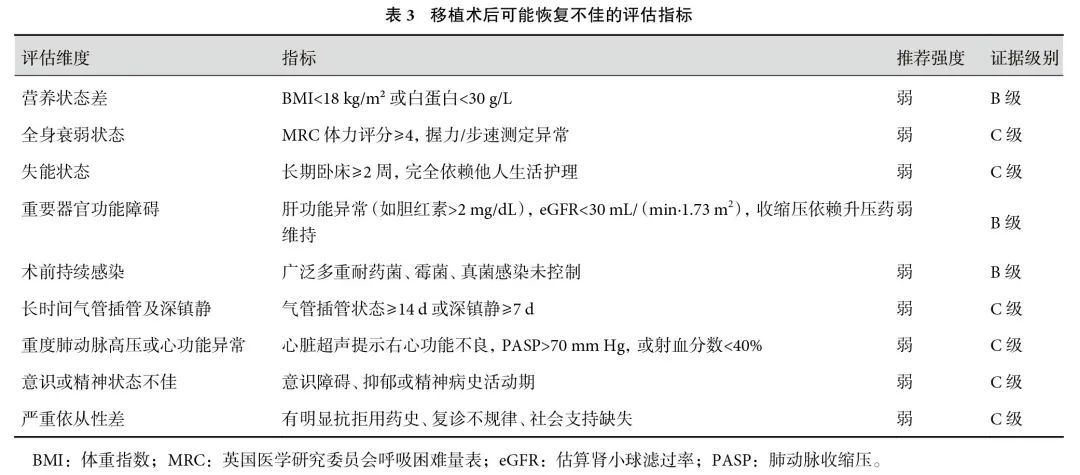

在肺移植术后能否恢复良好不仅取决于手术本身,还与患者术前的基础状态密切相关。若患者存在显著营养不良(如BMI<18 kg/m²,白蛋白 <30 g/L)、长期卧床失能、多器官功能异常(如肝肾功能不全)、未控制的感染或精神状态不稳定(如抑郁发作或精神病活动期)、气管插管状态≥14 d或深镇静超过7 d,往往提示术后恢复能力差,感染、排斥、慢性移植肺病(CLAD)等并发症风险升高[19–20];见表3。

共识12:术前较理想的状态预示更好的移植效果(弱推荐,C级证据)。

如患者满足以下情况则提示患者有较大可能从移植手术中获益:(1)精神清醒、能配合检查治疗、接受长期管理;(2)营养状态良好:BMI≥18 kg/m2,白蛋白≥30 g/L;(3)肝肾功能正常,eGFR≥60 mL/(min·1.73 m2);(4)具备家属照护等社会支持、依从性好;能坐起、说话、进食、轻微锻炼,未完全失能。

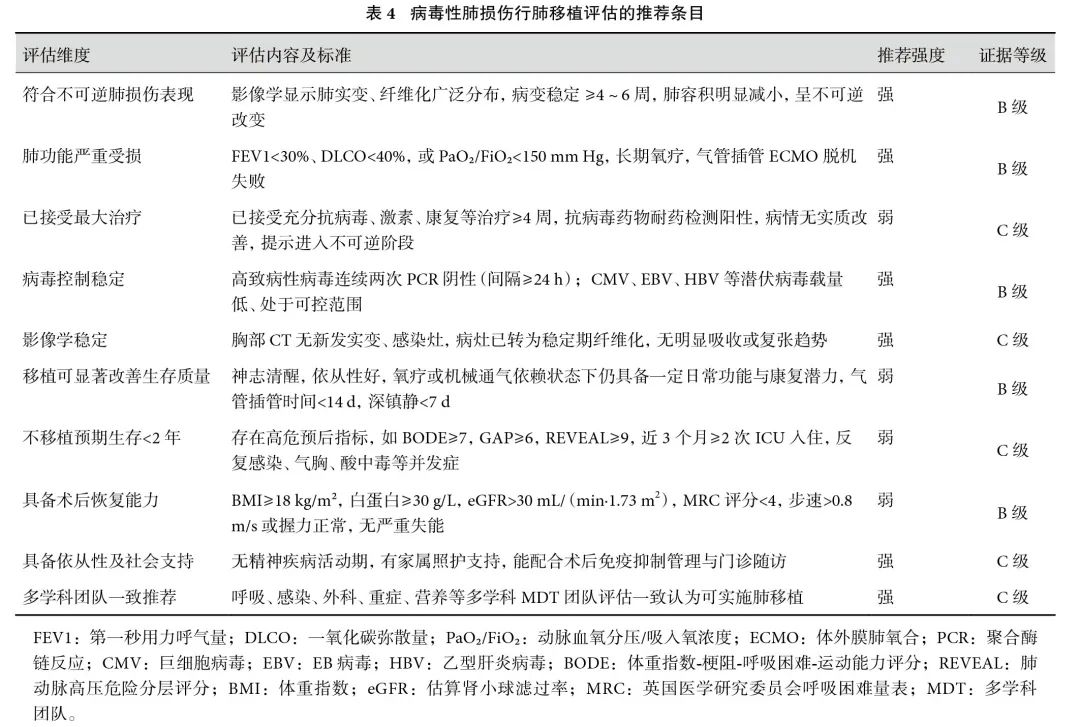

6 病毒性肺损伤行肺移植评估的推荐条目

为规范病毒性肺炎导致肺损伤患者的肺移植评估流程,建立统一、可操作的判断标准,本文提出以下推荐评估条目,涵盖肺部结构破坏的不可逆性、病毒控制状态、肺功能损害程度、术后康复潜力及多学科意见等关键维度;见表4。通过结构化条目的形式,便于临床团队在实际工作中快速识别适合进入肺移植评估流程的患者,避免延误最佳干预时机。建议在MDT基础上结合下列表项逐一评估,形成明确共识。

利益冲突:无。

执笔:张坤鹏(同济大学附属上海市肺科医院)、戴晨阳(同济大学附属上海市肺科医院)、王龙(同济大学附属上海市肺科医院)、张磊(同济大学附属上海市肺科医院)

讨论和审稿专家:陈昶(同济大学附属上海市肺科医院)、宋振举(复旦大学附属中山医院)、李谦(复旦大学附属华山医院)、占贞贞(上海交通大学医学院附属仁济医院)、韩威力(浙江大学医学院附属第一医院)、张霓(华中科技大学同济医学院附属同济医院)、王思桦(华中科技大学同济医学院附属协和医院)、赵德平(同济大学附属上海市肺科医院)、王海峰(同济大学附属上海市肺科医院)、段亮(同济大学附属上海市肺科医院)、谢冬(同济大学附属上海市肺科医院)、陈乾坤(同济大学附属上海市肺科医院)、何文新(同济大学附属上海市肺科医院)、谢惠康(同济大学附属上海市肺科医院)、马敏杰(兰州大学第一附属医院)、饶栓(南方医科大学南方医院)、励新健(宁波市第一医院)、邵丰(南京市胸科医院)、沈琦斌(湖州市中心医院)、张昊(徐州医科大学附属医院)、杨明磊(中国科学院大学宁波华美医院)、周永新(上海市同济医院)

- 搜索

-

- 1000℃李寰:先心病肺动脉高压能根治吗?

- 1000℃除了吃药,骨质疏松还能如何治疗?

- 1000℃抱孩子谁不会呢?保护脊柱的抱孩子姿势了解一下

- 1000℃妇科检查有哪些项目?

- 1000℃妇科检查前应做哪些准备?

- 1000℃女性莫名烦躁—不好惹的黄体期

- 1000℃会影响患者智力的癫痫病

- 1000℃治女性盆腔炎的费用是多少?

- 标签列表

-

- 星座 (702)

- 孩子 (526)

- 恋爱 (505)

- 婴儿车 (390)

- 宝宝 (328)

- 狮子座 (313)

- 金牛座 (313)

- 摩羯座 (302)

- 白羊座 (301)

- 天蝎座 (294)

- 巨蟹座 (289)

- 双子座 (289)

- 处女座 (285)

- 天秤座 (276)

- 双鱼座 (268)

- 婴儿 (265)

- 水瓶座 (260)

- 射手座 (239)

- 不完美妈妈 (173)

- 跳槽那些事儿 (168)

- baby (140)

- 女婴 (132)

- 生肖 (129)

- 女儿 (129)

- 民警 (127)

- 狮子 (105)

- NBA (101)

- 家长 (97)

- 怀孕 (95)

- 儿童 (93)

- 交警 (89)

- 孕妇 (77)

- 儿子 (75)

- Angelababy (74)

- 父母 (74)

- 幼儿园 (73)

- 医院 (69)

- 童车 (66)

- 女子 (60)

- 郑州 (58)