首页 > 医疗资讯/ 正文

心血管系统的生物力学指标—包括动脉刚度、血压与血管壁应力—不仅是维持正常血流动力学的重要基础,也与高血压、动脉粥样硬化、心力衰竭和脑卒中等疾病的发生发展密切相关。多指标间存在复杂的相互作用,且在血管空间分布上不均匀、随心动周期实时变化,但已有的技术手段多局限于单一指标的探测。若这些指标在时空上无法对齐,不仅难以开展联合分析,还可能导致对血管功能状态的解读出现偏差。这使得“在同一位置、同步、且非侵入式获取多项力学参数”成为临床和科研共同关注而长期未解的难题。

2025年8月6日,清华大学、北京大学和北医三院团队联合研发出一种血管在体力学成像的超声新技术,仅用时4毫秒,即可在同一位置同时测量到动脉各向异性刚度、应力及局部血压的信息,为心血管疾病的早期诊断、个体化评估与病程监测提供了新工具。相关文章发表于Science Advances杂志,题为“Simultaneous imaging of bidirectional guided waves probes arterial mechanical anisotropy, blood pressure, and stress synchronously”。

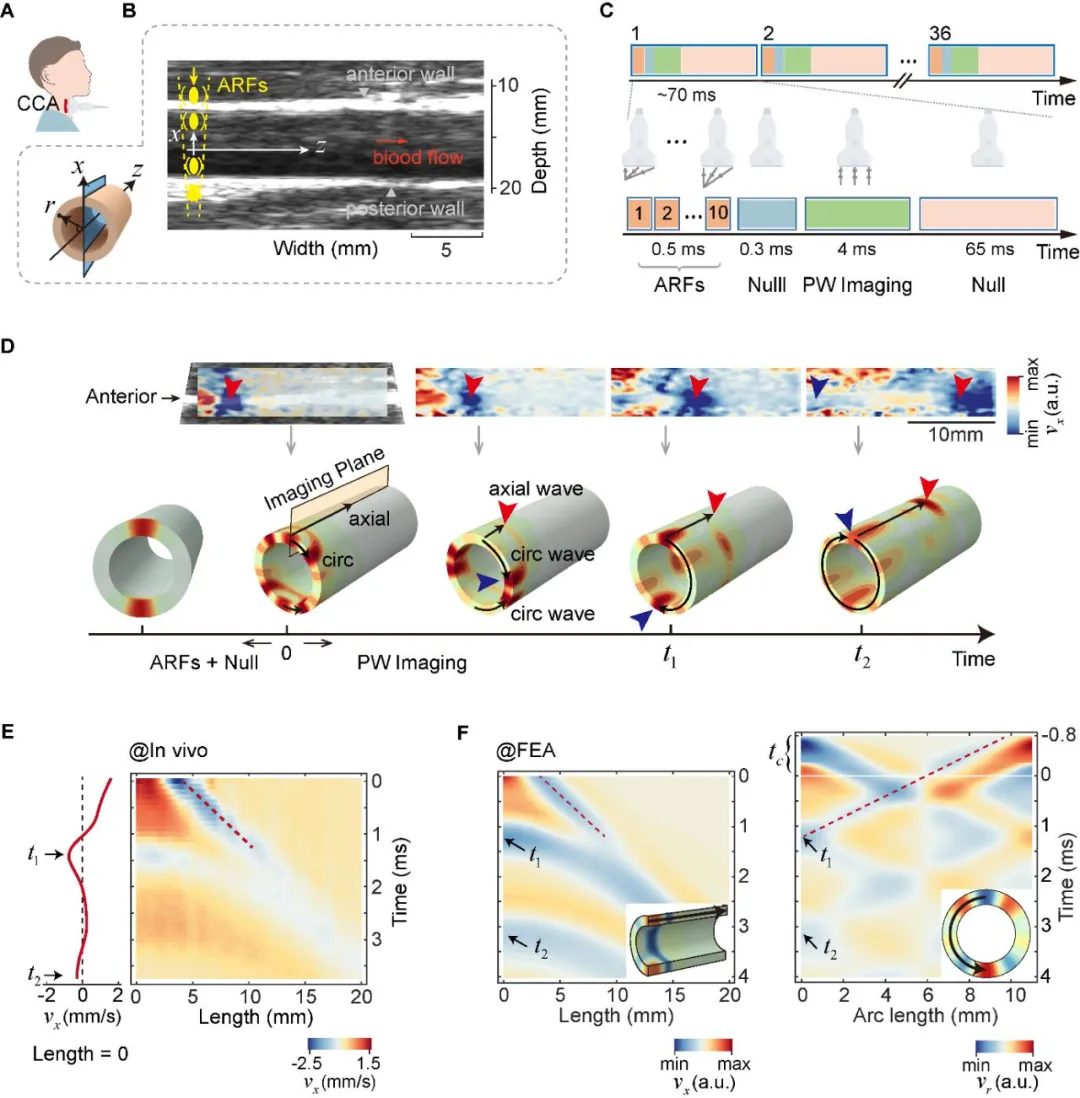

聚焦声辐射力就像“虚拟的指尖”,能够在人体内部无接触地“轻拍”血管,激发出弹性波。利用高速超声成像技术,研究人员可以实时捕捉这些弹性波的运动轨迹,并用于解读血管的力学状态。这一套流程可总结为:激励波动、快速成像、力学分析。研究团队首先设计了一种“编程”声辐射力,可以同时作用在血管的上下壁,激发出沿血管轴向和环向传播的两种弹性导波(图1A-B)。实验中,研究人员首次在纵向切面超声图像中清晰捕捉到了这两种波的传播特征(图1D-E)。基于上述的激励和成像设计,研究团队实现了一次成像,就能同时获取两个方向的弹性波信息。

图1. 动脉轴向与环向弹性导波的超声激发与测量方法

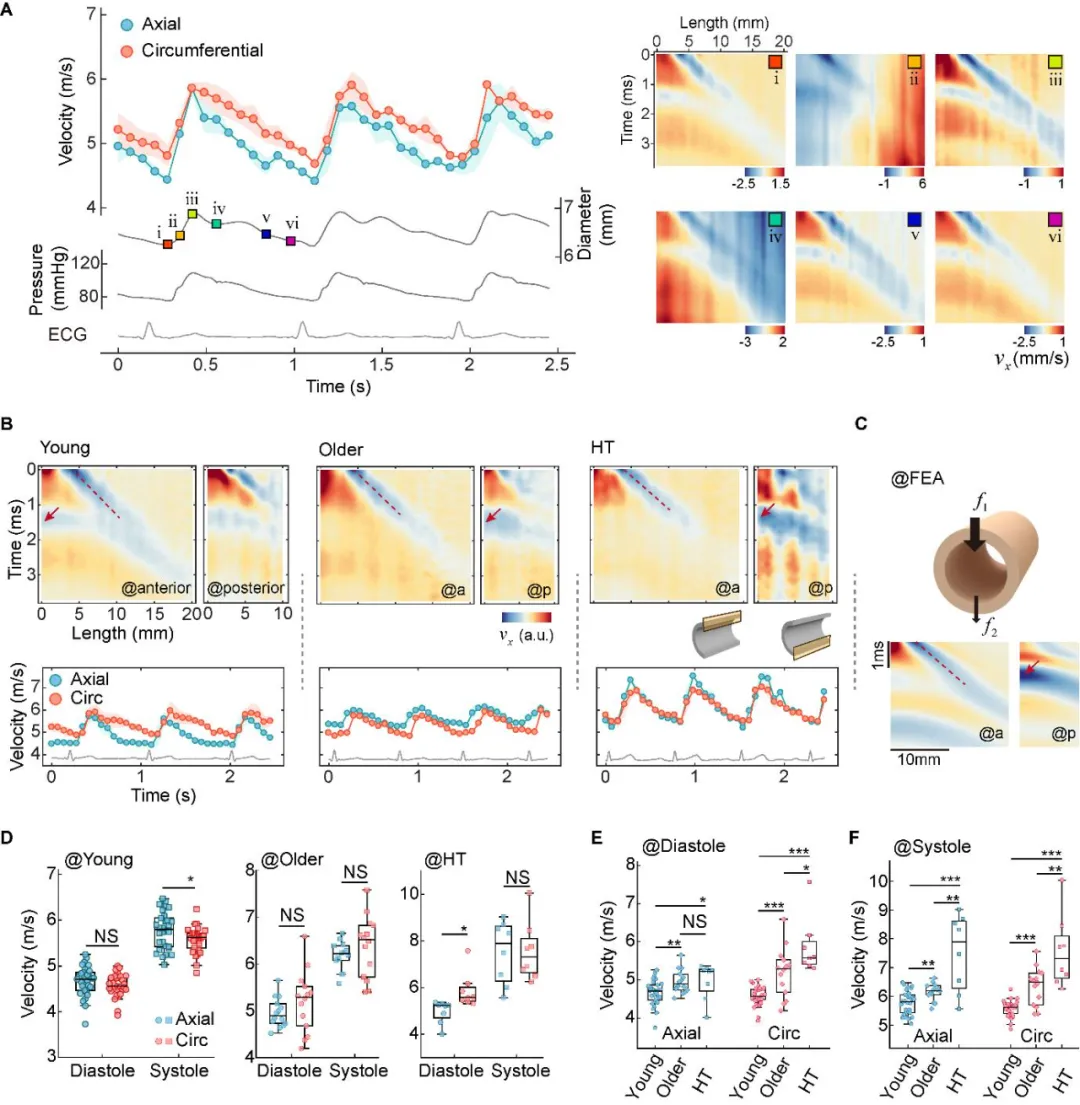

得益于单次超声成像仅约4毫秒的超快速度,研究团队设计出一套由多次“激励+采集”组成的连续成像序列,总耗时约2.5秒(图1C),从而完整记录了双向导波在多个心动周期内的动态变化。实验招募了年轻组、中老年正常血压组和中老年高血压组志愿者,测试其右侧颈总动脉。实验清晰观察到双向导波速度随动脉直径和血压的同步变化波动(图2A),揭示出导波速度和动脉刚度、血压等的强相关性。组间对比表明,随年龄增加,双向导波速度整体升高;高血压患者的环向导波速度相比轴向波速明显升高(图2E-F),提示动脉壁在病理状态下出现各向异性的结构重塑。有趣的是,统计结果显示两个方向的波速无显著差异(图2D),这一现象与动脉各向异性的刚度特征并不一致;因此,仅通过双向波速难以为临床提供确切的生物力学参考,还需结合上述波场信息,对血压、刚度和应力等关键力学指标进行进一步的定量表征。

图2. 轴向和环向导波在心动周期内的动态变化和人群统计分析

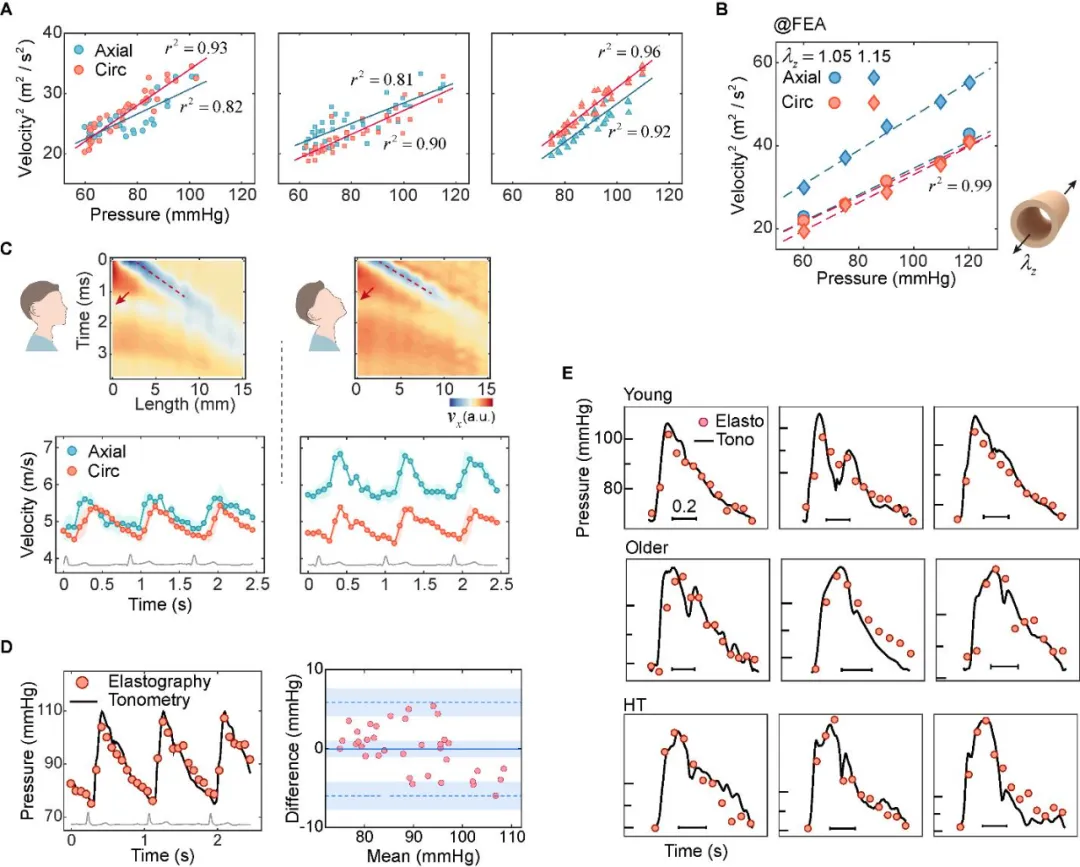

研究团队首先在血压表征方面取得突破,揭示出波速平方与血压之间的线性关系(图3A-B),这为连续、无创测量血压提供了新思路。相比轴向导波速度,环向导波速度在预测血压时表现出更强的稳定性和鲁棒性。研究团队设计了一个对比实验,让志愿者分别在正常坐姿和仰头伸颈的姿势下接受超声测试。结果发现,颈部伸展会明显提升轴向导波速度(提升约17%),但对环向导波速度几乎没有影响(图3C),这意味着环向波速不受颈部姿势变化的干扰,因此能更准确反映真实血压。此外,通过与非侵入式连续血压测量的金标准—压平法进行对比,导波法展示出良好的一致性,其能够较准确地测量出不同组别的血压波形及绝对幅值(图3D-E)。

图3. 血压的连续无创测量

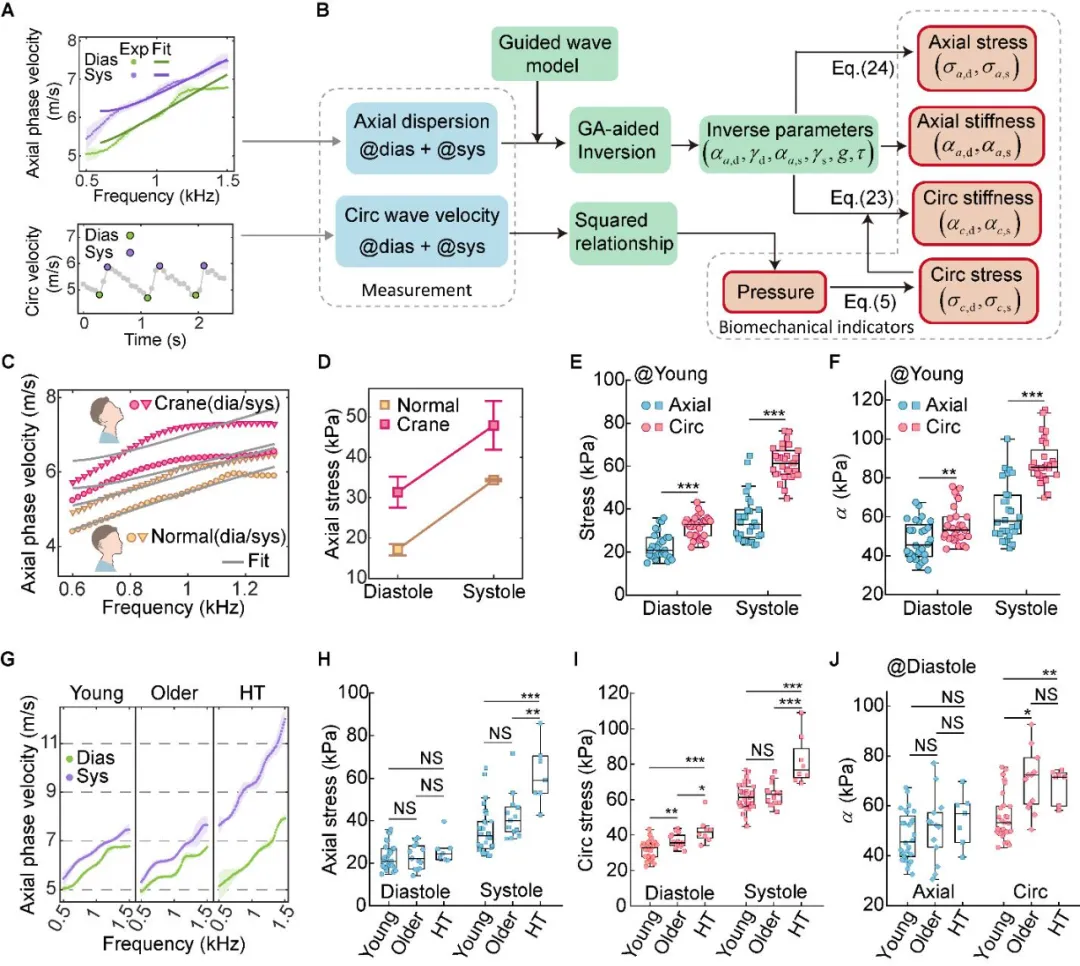

为进一步表征动脉的应力和刚度,研究团队提出了一个综合考虑动脉粘弹性、大变形、复杂几何及边界条件的波动力学模型,从理论上建立了动脉应力、刚度与导波频散特征的定量联系。基于此力学模型,团队开发了一种智能反演算法,能够从实验测得的导波频散和速度信息中,定量推断动脉的双向刚度和双向应力(图4A-B)。在颈部伸展的实验中,团队首次定量表征出动脉轴向应力随颈部拉伸的增加幅值在10 kPa量级(图4C-D)。凭借毫秒级时间分辨率,研究团队首次捕捉到心动周期中动脉各向异性演变的细节:环向应力与轴向应力的比值由舒张期的约1.7倍增加至收缩期的1.9倍;环向刚度与轴向刚度的比值则由1.2倍升至1.5倍(图4E-F)。研究团队还发现了一个此前从未被揭示的趋势:随着年龄增长和高血压状态的出现,环向应力和刚度显著升高,而轴向方向几乎保持“稳定”。这一差异化特征提示,血管可能通过复杂的组织重构策略,在老化和病变过程中优先维持轴向力学稳定,这为深入理解动脉在生理和病理过程中的进展提供了新的视角。

图4. 动脉双向应力与双向刚度的表征

【技术创新点总结】

在技术创新方面,本研究不仅首先实现了动脉刚度、应力与血压的同位置、同步测量,更在每一单项指标的表征上展现出独到优势:

·血压测量:相比于传统的压平法,该方法无需压迫血管,提升了患者舒适度;相比依赖血管变形来预测血压的方法,本方法在伸颈等姿势下表现出更高的测量稳定性和准确性,显示出成为临床血压监测新工具的潜力。

·刚度测量:传统测量轴向与环向刚度需要分别沿动脉纵切面与横切面成像,而本方法仅通过一次纵切面成像即可同步获得两方向刚度信息,大幅简化流程,并保证了双向刚度的时间同步性。

·应力测量:无需事先假定材料参数,也无需要额外测量动脉轴向应变,即可直接定量测量动脉轴向应力,显著提升了测量精度,是该领域的一项重要技术突破。

【结论与展望】

总结而言,本研究创新性地通过单次超声激励、成像和力学分析,实现了人体颈动脉双向刚度、双向壁应力及局部血压的同位置、同步、非侵入式测量,并揭示了血管力学参数在心动周期内的动态变化。临床实验结果显示,该方法在评估血管老化和高血压等心血管疾病方面具备良好潜力。此外,该技术还有望拓展至心脏、组织工程、软体机器人等领域,可用于心脏前后负荷评估、人工血管及柔性结构的实时力学监测。未来,凭借同步多参数测量能力,该方法有望深化对动脉生理病理的理解,推动健康筛查,并助力心血管疾病的早诊和个性化风险评估。

论文第一作者为清华大学航天航空学院博士江宇轩(现任哈佛大学医学院博士后)。清华大学航天航空学院教授曹艳平、北京大学力学与工程科学学院助理教授李国洋、北京大学第三医院心内科主任医师王新宇为论文的共同通讯作者。

原文链接:

https://doi.org/10.1126/sciadv.adv5660

- 搜索

-

- 1000℃李寰:先心病肺动脉高压能根治吗?

- 1000℃除了吃药,骨质疏松还能如何治疗?

- 1000℃抱孩子谁不会呢?保护脊柱的抱孩子姿势了解一下

- 1000℃妇科检查有哪些项目?

- 1000℃妇科检查前应做哪些准备?

- 1000℃女性莫名烦躁—不好惹的黄体期

- 1000℃会影响患者智力的癫痫病

- 1000℃治女性盆腔炎的费用是多少?

- 标签列表

-

- 星座 (702)

- 孩子 (526)

- 恋爱 (505)

- 婴儿车 (390)

- 宝宝 (328)

- 狮子座 (313)

- 金牛座 (313)

- 摩羯座 (302)

- 白羊座 (301)

- 天蝎座 (294)

- 巨蟹座 (289)

- 双子座 (289)

- 处女座 (285)

- 天秤座 (276)

- 双鱼座 (268)

- 婴儿 (265)

- 水瓶座 (260)

- 射手座 (239)

- 不完美妈妈 (173)

- 跳槽那些事儿 (168)

- baby (140)

- 女婴 (132)

- 生肖 (129)

- 女儿 (129)

- 民警 (127)

- 狮子 (105)

- NBA (101)

- 家长 (97)

- 怀孕 (95)

- 儿童 (93)

- 交警 (89)

- 孕妇 (77)

- 儿子 (75)

- Angelababy (74)

- 父母 (74)

- 幼儿园 (73)

- 医院 (69)

- 童车 (66)

- 女子 (60)

- 郑州 (58)