首页 > 医疗资讯/ 正文

外痔(EH)是成人常见的肛门疾病,但在儿科人群中较为罕见,且易被误诊或忽视。儿科外痔发生在齿状线以下的肛周血管丛,受体表神经支配,表现为肛门周围可见或触及的血管突出及肿胀。与此不同,内痔(IH)发生于齿状线以上,由内痔丛形成,受内脏神经支配,覆盖黏膜,且在儿童中极为罕见。尽管成人外痔的诊断和治疗已有较多研究,儿科外痔的临床特征、治疗策略及预后尚缺乏系统性研究,尤其是注射硬化疗法(IS)在儿童外痔中的应用报道稀少。

鉴于此,本研究回顾性分析了2007年至2024年间在荷兰阿姆斯特丹大学医学院附属儿童医院接受治疗的44例儿科外痔患者,旨在探讨其临床表现、风险因素及保守治疗与注射硬化疗法的疗效和安全性,为临床诊疗提供依据。

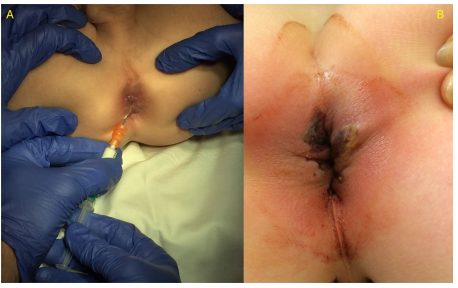

本研究为单中心回顾性队列研究,纳入了18岁以下、诊断为外痔且接受保守治疗(观察等待、生活及饮食调整)或注射硬化治疗的患者。外痔的诊断基于体格检查或父母/儿科医生提供的局部照片或视频,无需额外辅助检查。通过病历采集患者基本信息、症状、病程、治疗方案及随访结果。保守治疗主要包括生活饮食指导和观察随访,家长可选择定期电话随访或无常规随访。注射硬化疗法在全麻下实施,患者仰卧位,使用聚多卡醇硬化剂(Lauromacrogol)注射扩张血管,必要时可重复注射。

主要结局指标为症状缓解,次要指标为临床表现、病史及注射治疗并发症。统计描述性分析患者特征及治疗效果,组间比较采用相应统计检验,显著性水平设置为P<0.05。

结果显示,共纳入44例患者,男童占86.4%。症状出现平均年龄为4.0岁(0-11岁),就诊平均年龄为5.8岁(2-13岁),症状出现与就诊间存在20.5个月的中位诊断延迟。

图:四例外痔病例,显示了肛周血管典型的静脉膨出

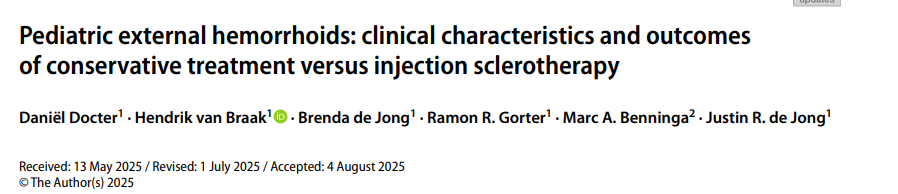

所有患者均报告排便时肛门突出或肿胀,体检时仅11.4%可见肿胀,诊断多依赖家长提供的照片(63.6%)或医生提供的参考图像(25.0%)。伴随症状包括疼痛(45.5%)、出血(18.2%)、瘙痒(13.6%)、焦虑(9.1%)及里急后重(6.8%)。31例(70.5%)接受注射硬化治疗,首次注射成功率为69.2%,二次注射后成功率提升至90.3%。13例(29.5%)采取保守治疗,症状于一年内缓解,但病变持续存在。注射治疗组中35.5%出现皮肤糜烂,9.1%患者发生便秘及排便焦虑等相关问题。

图:在外痔静脉内注射硬化剂(2% 乙氧硬化醇)

总之,本研究揭示儿科外痔的典型临床表现为排便时肛门突出肿胀,疼痛较为常见,但因症状间歇性,体检时多难以观察到,导致诊断延迟,平均延迟超过1年。父母提供局部照片成为确诊的重要辅助手段,强调了家庭参与在儿科疾病诊断中的价值。患者平均发病年龄低于既往文献报道,提示儿科外痔可能在学龄前甚至婴幼儿期即发病,与排便习惯、如排便用力和久坐如厕有关,部分病例甚至出生即患外痔,提示可能具有先天因素。

此外,便秘患儿比例高于普通儿童群体,且有较多患者有腹泻史,支持腹泻同样是促发因素,排便习惯多样性要求个体化保守治疗。男性患者占多数,可能与解剖差异相关。注射硬化疗法显示出良好疗效,超过90%患者在最多5次注射后症状缓解,但复发率近三成,需多次麻醉下治疗,提示需权衡疗效与治疗负担。注射并发症以皮肤糜烂最为常见,某些患者需进一步干预,且可诱发排便障碍,影响生活质量。相比之下,保守治疗安全,症状逐渐缓解,但外痔体征未完全消退,强调了对患者与家长的充分沟通与心理支持。

原始出处

Docter D, van Braak H, de Jong B, Gorter RR, Benninga MA, de Jong JR. Pediatric external hemorrhoids: clinical characteristics and outcomes of conservative treatment versus injection sclerotherapy. Eur J Pediatr. 2025;184(9):552. Published 2025 Aug 14. doi:10.1007/s00431-025-06392-2

- 搜索

-

- 1000℃李寰:先心病肺动脉高压能根治吗?

- 1000℃除了吃药,骨质疏松还能如何治疗?

- 1000℃抱孩子谁不会呢?保护脊柱的抱孩子姿势了解一下

- 1000℃妇科检查有哪些项目?

- 1000℃妇科检查前应做哪些准备?

- 1000℃女性莫名烦躁—不好惹的黄体期

- 1000℃会影响患者智力的癫痫病

- 1000℃治女性盆腔炎的费用是多少?

- 标签列表

-

- 星座 (702)

- 孩子 (526)

- 恋爱 (505)

- 婴儿车 (390)

- 宝宝 (328)

- 狮子座 (313)

- 金牛座 (313)

- 摩羯座 (302)

- 白羊座 (301)

- 天蝎座 (294)

- 巨蟹座 (289)

- 双子座 (289)

- 处女座 (285)

- 天秤座 (276)

- 双鱼座 (268)

- 婴儿 (265)

- 水瓶座 (260)

- 射手座 (239)

- 不完美妈妈 (173)

- 跳槽那些事儿 (168)

- baby (140)

- 女婴 (132)

- 生肖 (129)

- 女儿 (129)

- 民警 (127)

- 狮子 (105)

- NBA (101)

- 家长 (97)

- 怀孕 (95)

- 儿童 (93)

- 交警 (89)

- 孕妇 (77)

- 儿子 (75)

- Angelababy (74)

- 父母 (74)

- 幼儿园 (73)

- 医院 (69)

- 童车 (66)

- 女子 (60)

- 郑州 (58)