首页 > 医疗资讯/ 正文

肾脏低级别嗜酸细胞瘤(LOT)是一种近年被认知的肾肿瘤,具有独特的形态学、免疫表型和分子特征,可与嗜酸细胞瘤、嫌色性肾细胞癌(chRCC)等其他嗜酸性肿瘤相鉴别。本研究综合分析了19例患者的20个LOT,整合了临床病理、免疫组化及基因学数据。LOT通常表现为体积小、单侧、边界清晰的肿瘤,切面呈棕褐色,由形态一致的嗜酸性细胞组成,细胞核圆形,偶见核周空晕。关键组织学特征包括广泛的毛细血管网和中央水肿区,无坏死或明显异型性。免疫组化显示,所有肿瘤均弥漫强表达CK7,不表达CD117,且普遍表达GATA3、GPNMB和L1CAM。全外显子测序和 panel 测序发现mTOR信号通路存在反复突变,包括MTOR、TSC1和ATM基因。1例病例通过免疫组化证实存在mTORC1激活。随访期间(中位时间4.5年)未观察到侵袭性行为或转移迹象。对比分析显示,LOT患者的诊断年龄大于chRCC患者,且肿瘤总体更小。本研究进一步证实,LOT是一种独特的肾肿瘤实体,具有一致的形态学、免疫表型及与mTOR通路相关的基因变异。尽管与其他嗜酸性肾肿瘤存在特征重叠,但其特异性免疫表型和惰性临床进程支持将LOT归为独立的诊断类别。

研究背景

肾脏低级别嗜酸细胞瘤(LOT)是近年发现的新兴肿瘤实体,进一步丰富了嗜酸性肾肿瘤(即所谓“粉色肿瘤”)的诊断谱系。然而,虽有越来越多的数据支持这类肿瘤的独特性,但部分学者已对将LOT认定为独立亚型的合理性提出质疑。LOT无包膜、边界清晰,大体呈淡褐色,平均直径30mm。镜下可见单一形态的肿瘤细胞,胞质呈嗜酸细胞性或嗜酸性,细胞核圆至卵圆形,常形成核周空晕,核仁小而明显(WHO/ISUP 1-2级)。生长方式多样,以实性、管状或小梁状最为常见。LOT与形态学重叠的肾嗜酸细胞瘤(RO)及嫌色性肾细胞癌(ChRCC)的特征性免疫表型鉴别点在于:CD117阴性,CK7弥漫强表达。LOT缺乏ChRCC中常见的完全染色体缺失或获得,但常出现19p13、19q13和1p36缺失。在散发病例及少数已发表的结节性硬化症相关LOT病例中,哺乳动物雷帕霉素靶蛋白(mTOR)通路变异较为常见。据已发表的研究,LOT表现为惰性,无转移潜能。

为进一步明确这一罕见且存在争议的肿瘤实体的性质,本文报道20例LOT的临床病理、免疫组化及基因学特征。

研究结果

临床特征与随访:

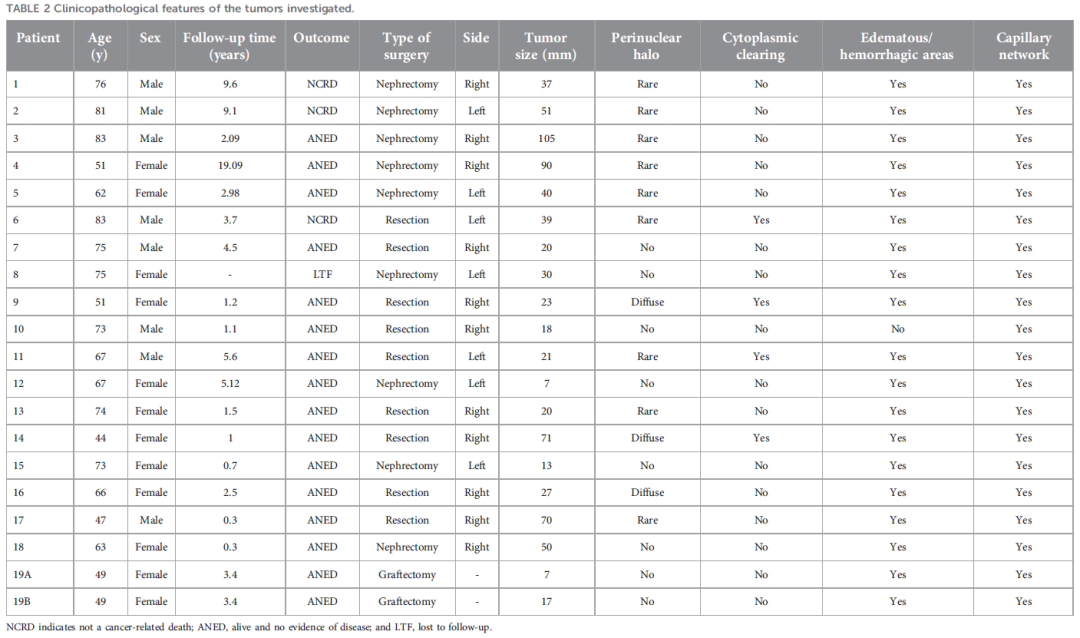

临床病理数据汇总于表2。本研究队列包含8名男性和11名女性(男女比例1:1.38),中位年龄为67岁(平均66.3岁,范围44-83岁)。其中10例肿瘤采用肾切除术治疗,9例采用肿瘤切除术治疗。除12号和19号患者外,其余患者均因临床检测到肿瘤而接受手术。12号患者的肿瘤为终末期肾脏中的偶然发现,19号患者的LOT发生于移植肾中,手术时该移植肾因慢性抗体介导的排斥反应已丧失功能。所有肿瘤均为散发性,未观察到与任何综合征相关。3名患者死于非癌症相关原因,1名患者失访,其余15名患者在随访期间(范围0.3-19.09年,中位4.5年,平均5.82年)均存活且无疾病证据。

表2

形态学特征:

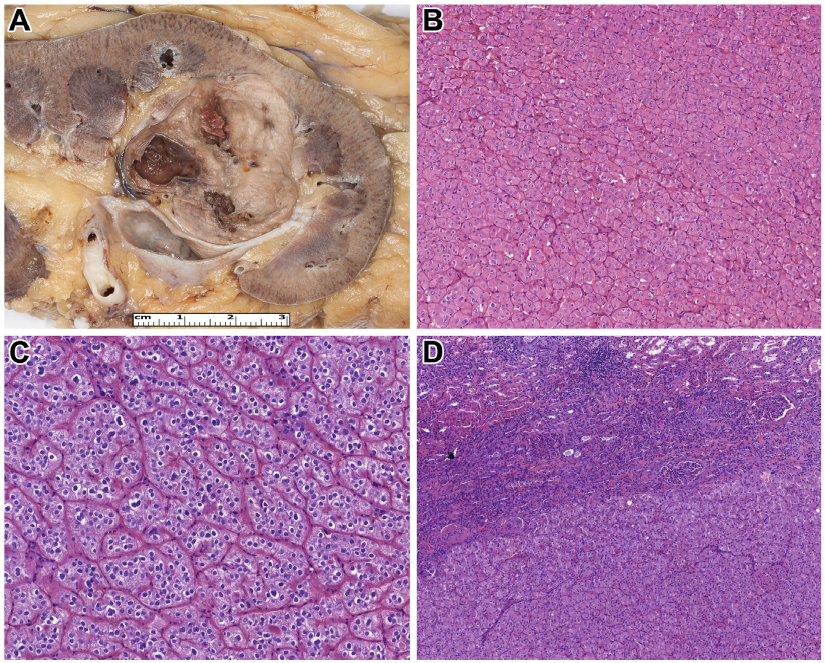

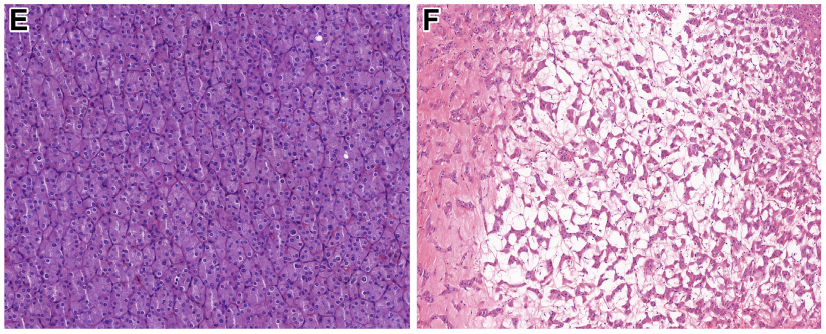

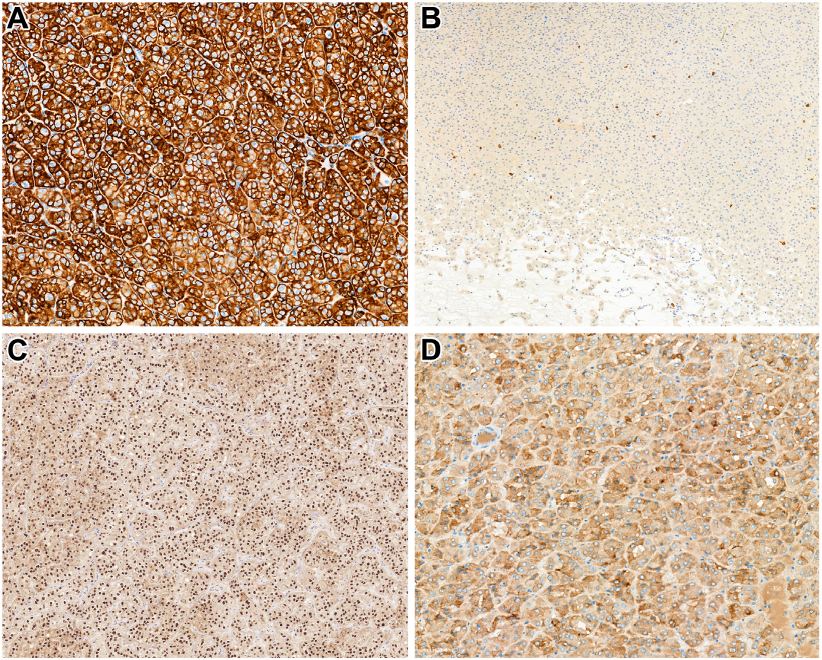

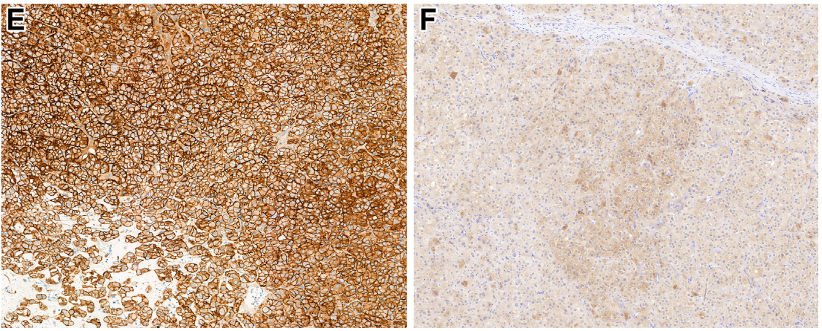

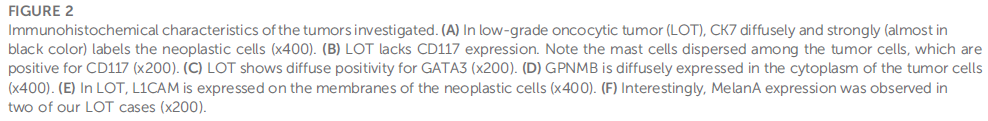

本研究中所有肿瘤均为单侧,除19号患者的肿瘤外均为单灶性。肿瘤中位大小为28.5mm(平均37.8mm,范围7-105mm)。大体上,所有肿瘤均为实性、边界清晰的肿块,切面呈棕褐色(图1A),未观察到囊性区域、坏死及肾外组织侵犯。镜下可见,所有肿瘤均由形态一致的嗜酸性肿瘤细胞组成,细胞核圆形且位于细胞中央(图1B)。63%的肿瘤可见核周空晕(图1C),其中3例为弥漫性分布。主要生长方式包括实性巢状、小梁状,偶见管状。肿瘤与周围肾实质之间无假包膜(图1D),但与肾窦脂肪组织及脂肪囊之间可见薄假包膜。关键发现是所有肿瘤的肿瘤细胞间均存在广泛的毛细血管网(图1E)。除1例肿瘤外,其余均可见界限清晰的水肿区和出血区,在这些区域中,拉长的肿瘤细胞形成纤细的条索状结构(图1F)。值得注意的是,未观察到岛状生长模式、明显的细胞学异型性、核分裂象及肿瘤细胞坏死。间质中无砂粒体钙化或纤维血管间隔。免疫组化显示,所有病例均呈强烈的、近乎黑色的CK7阳性,且不表达CD117(图2A、B)。此外,GATA3、GPNMB和L1CAM在所有肿瘤中均有表达(图2C-E),52%的肿瘤可见不同程度的AMACR表达。2例肿瘤可见局灶性MelanA阳性(图2F)。所有肿瘤均完全不表达CA9、CD10、波形蛋白、CK20和HMB45。所有病例均保留FH和SDHB表达。关于错配修复(MMR)蛋白,MLH1、MSH2、MSH6和PMS2在所有肿瘤中均为阳性,排除了高度微卫星不稳定。免疫组化特征汇总于表3。

图1

图2

表3

分子基因学特征:

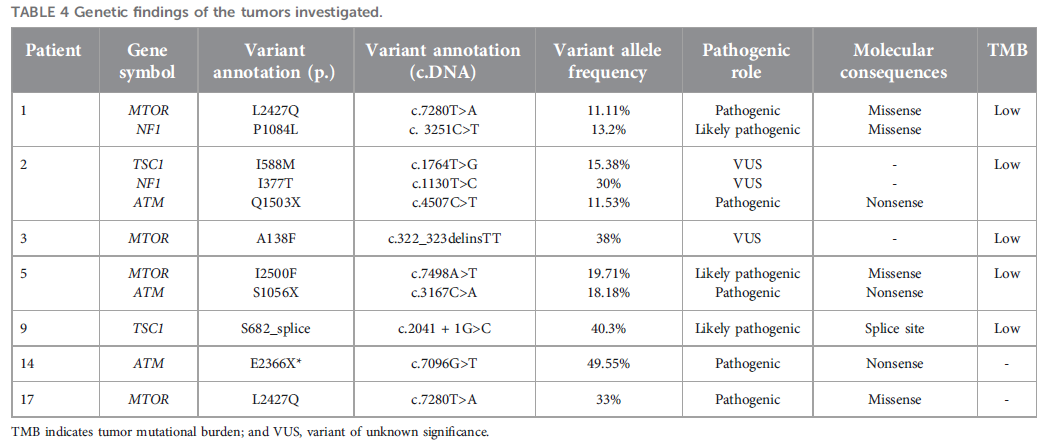

所有分子基因学变异汇总于表4。对1号、2号、3号、5号和9号共5名患者进行了全外显子测序,对14号和17号患者进行了Panel测序。在全外显子测序队列中,共鉴定出1034个过滤后的变异。聚焦于与肿瘤发生相关的基因,检测到2个MTOR突变、2个ATM突变、1个NF1突变和1个TSC1突变,这些均被认为是致病性或可能致病性突变。值得注意的是,在3号患者中,仅检测到MTOR基因的一个意义未明变异(VUS)。所有受检肿瘤的肿瘤突变负荷(TMB)均较低(<10mut/Mb)。在Panel测序队列中,观察到MTOR和ATM基因的致病性突变。

表4

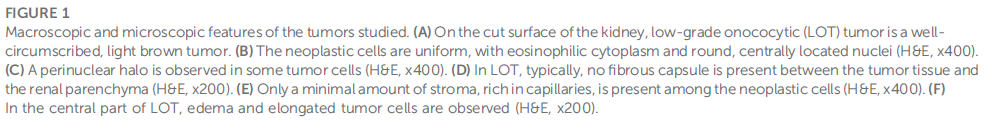

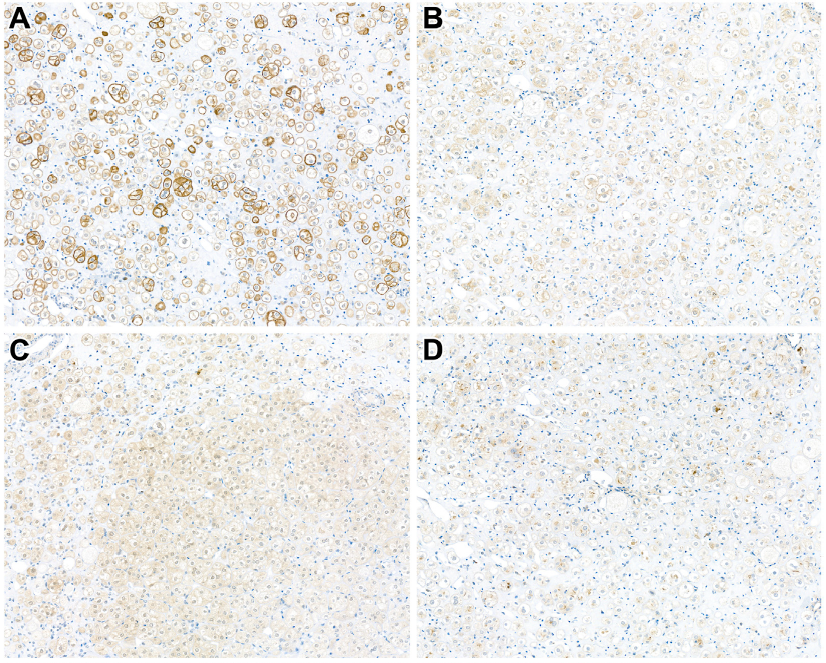

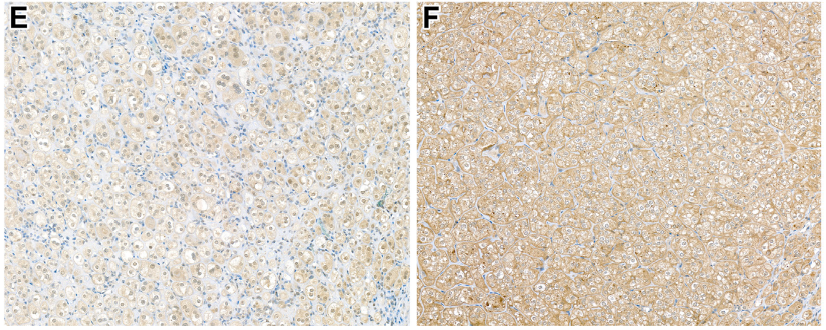

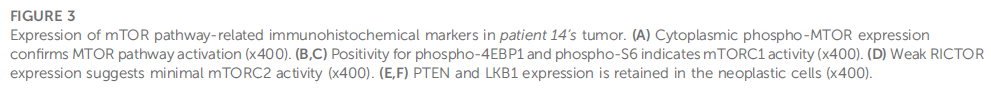

14号患者的mTOR通路活性蛋白表达:

图3显示了相关反应的代表性图像。磷酸化mTOR的存在证实了mTOR通路的激活。然而,由于潜在的技术敏感性,特定标志物显示出不同结果(如磷酸化p70S6K阴性)。磷酸化4EBP1和磷酸化S6提示mTORC1活性,而mTORC2活性极低(RICTOR弱阳性,但磷酸化丝氨酸-Akt阴性)。LKB1表达保留,表明mTOR激活通过不依赖STK11的通路发生。PTEN阳性提示该肿瘤中未发生这一mTOR调节因子的缺失。

图3

与其他肾肿瘤的相关性:

本研究比较了LOT患者与接受嗜酸细胞瘤及嫌色性肾细胞癌手术患者的性别、年龄、肿瘤侧别和肿瘤大小。各组间在性别分布(p=0.61)和肿瘤侧别(p=0.79)上无显著差异。在年龄方面,LOT的诊断年龄比嫌色性肾细胞癌约晚7年[LOT(平均年龄66.3岁) vs. 嫌色性肾细胞癌(平均年龄59.1岁),p=0.02]。嗜酸细胞瘤的发病年龄比LOT约早3年,但这一差异无统计学意义[LOT vs. 嗜酸细胞瘤(平均年龄63.2岁),p=0.51]。LOT与嗜酸细胞瘤的肿瘤大小无显著差异(p=0.57),但这两种肿瘤均显著小于嫌色性肾细胞癌[LOT(平均大小37.8mm) vs. 嫌色性肾细胞癌(平均大小67.7mm),p=0.001;嗜酸细胞瘤(平均大小45.1mm) vs. 嫌色性肾细胞癌,p=0.007]。

讨 论

chRCC和嗜酸细胞瘤传统上被认为是经典的嗜酸性肾肿瘤。然而,随着免疫表型分析和基因学研究的进展,新的RCC亚型不断被发现,包括嗜酸性实性囊性肾细胞癌、嗜酸性空泡状肿瘤等。2019年,Trpkov等人描述了28例具有独特微观特征、特异性免疫表型和惰性临床行为的肾肿瘤,将其命名为低级别嗜酸细胞瘤(LOT)。后续研究证实,LOT的特征是存在影响mTOR通路的基因变异。LOT的主要鉴别诊断包括chRCC和嗜酸细胞瘤,不过也需考虑其他嗜酸性肾细胞癌,如琥珀酸脱氢酶(SDH)缺陷型肾细胞癌。LOT占所有肾细胞肿瘤的比例不足1%。在Kravtsov等人的研究中,LOT约占所有肾肿瘤的0.35%。但在嗜酸性肾肿瘤亚群中,LOT的发生率显著更高,约为5%。

组织学上,LOT表现为外周实性生长模式,中央为水肿区。在大多数病例中,这些中央区域含有拉长的肿瘤细胞,常被描述为类似“海中漂浮的小船”。相比之下,嗜酸细胞瘤的特征是纤维化间质伴岛状(群岛样)生长模式;而嫌色性肾细胞癌则以明显的纤维血管间隔为典型特征,而非广泛的毛细血管网。值得注意的是,在本研究队列中,所有LOT病例均存在显著的毛细血管网,且除1例外均可见中央水肿区。

细胞学上,LOT由形态一致的肿瘤细胞组成,细胞核小,胞质嗜酸性。文献中曾描述的核周空晕在本研究的12例肿瘤中被观察到,其中75%的病例为散在分布,25%为弥漫分布。尽管广泛的核周空晕可能提示嫌色性肾细胞癌的嗜酸性变体,但LOT中缺乏嫌色性肾细胞癌典型的葡萄干样细胞核。此外,本研究的LOT病例中未观察到明显的细胞学异型性或双核现象,这使其与高级别嗜酸性肾肿瘤相区别。这些核特征的缺失也将LOT与嗜酸细胞瘤区分开来,后者常存在一定程度的核异型性。

有趣的是,在4例病例中,核周空晕极为显著,导致胞质透明,类似透明细胞肾细胞癌的表现。在某些情况下,这种相似性非常明显,进一步强调了在LOT的诊断过程中需进行仔细的形态学和免疫组化评估。

文献表明,LOT具有独特的免疫表型,特征为CD117阴性和CK7弥漫强阳性。这种免疫染色模式可有效将LOT与嗜酸细胞瘤和嫌色性肾细胞癌区分开。嗜酸细胞瘤弥漫表达CD117,但CK7通常仅局灶阳性,且常局限于孤立的肿瘤细胞。值得注意的是,嗜酸细胞瘤的中央瘢痕周围CK7表达更广泛。相比之下,嫌色性肾细胞癌弥漫表达CD117和CK7,但其嗜酸性变体中CK7染色可呈局灶性。

CD117的差异表达提示这些肿瘤的细胞起源不同。嗜酸细胞瘤和嫌色性肾细胞癌中CD117阳性,表明它们来源于集合管的闰细胞。LOT的细胞起源最初尚不明确,但Alghamdi等人最近证实,L1细胞黏附分子(L1CAM)在LOT中弥漫表达,这为其组织发生背景提供了线索,并可作为有用的诊断标志物。已有研究报道LOT中GATA3的表达分布存在差异。尽管嫌色性肾细胞癌也可能表达GATA3,但本研究发现L1CAM和GATA3在所有LOT病例中均弥漫标记,提示它们对该肿瘤实体具有高敏感性。然而,这些标志物的特异性仍需在更大队列中进一步研究。

有趣的是,研究者发现2例LOT存在MelanA表达,这在这类肿瘤中较为罕见。通常,MelanA在血管平滑肌脂肪瘤(AML)、TFE3重排型肾细胞癌(TFE3-RCC)和TFEB变异型肾细胞癌(TFEB-RCC)中表达。血管平滑肌脂肪瘤是一种血管周上皮样细胞肿瘤,当其呈纯上皮样形态时,可能需与嗜酸性肾肿瘤进行鉴别,但它不表达细胞角蛋白。在当前WHO分类中,TFE3-RCC和TFEB-RCC被归类为分子定义的肾细胞癌,它们也可能表达HMB45,但不表达CK7。本研究发现提示,LOT中偶尔可出现异常的MelanA表达。

此外,Salles等人最近的研究发现,糖蛋白非转移性B(GPNMB)在mTOR驱动的肾肿瘤中弥漫表达,使其成为一种有前景的诊断工具。本研究分析证实,所有LOT病例均弥漫表达GPNMB,提示mTOR信号通路活跃。然而,GPNMB在TFE3-RCC和TFEB-RCC中也有表达,这限制了其作为实体定义标志物的特异性。相反,其表达反映了这些肿瘤中潜在的基因变异。

在嗜酸性肾肿瘤中,SDH-RCC是一种低级别肿瘤,与LOT共享一些组织学特征。但在光镜水平,胞质空泡化、管状生长模式和被包绕的肾小管等关键鉴别特征有助于区分两者。免疫组化上,SDH-RCC通常不表达CK7、CD117和SDHB,进一步支持其与LOT的区别。

如前所述,LOT存在TSC/mTOR通路突变,其中MTOR和RHEB是最常发生变异的基因。也有研究报道了TSC1、TSC2、NF2和PIK3CA的突变。然而,哪些基因变异单独足以激活mTOR信号通路,哪些仅为乘客突变,仍存在争议。在本研究系列中,3例肿瘤存在MTOR突变,而未检测到RHEB变异,这一发现值得关注。另一个显著发现是,在全外显子测序和Panel测序队列中均反复出现ATM突变。ATM编码一种丝氨酸/苏氨酸激酶,主要负责检测DNA双链断裂。它启动同源重组修复(HRR)并触发细胞周期停滞,对TSC/mTOR通路具有下游影响。具体而言,激活的ATM可刺激LKB1,进而激活AMPK。AMPK随后磷酸化TSC2,增强其对mTORC1的抑制。因此,LOT中的ATM突变可能导致TSC/mTOR信号通路失调。然而,14号患者的免疫组化结果似乎存在矛盾,该肿瘤保留了LKB1表达。这种差异可通过两种方式解释:第一,LKB1表达并不保证蛋白完全功能正常;在ATM突变的情况下,LKB1的磷酸化可能不足以激活AMPK。第二,单一突变可能不会显著破坏TSC/mTOR信号通路,但突变的组合可能产生叠加效应,导致通路失调并促进LOT的发生。第一种假设可通过免疫组化或Western blotting检测磷酸化LKB1水平来验证;第二种假设得到了本研究结果的支持,因为本队列中ATM突变与其他变异共存。

ATM突变已在多种癌症中被发现,包括卵巢癌、前列腺癌和肺癌。在透明细胞肾细胞癌中也有报道,其中ATM表达降低与不良预后相关。ATM功能缺失导致HRR缺陷,使肿瘤依赖碱基切除修复等替代DNA修复机制,这可能提供治疗机会。然而,由于LOT通常表现为惰性临床进程,此类治疗策略在该背景下的应用价值仍存疑问。

在3号患者中,研究者发现了MTOR基因的一个VUS;Morini等人也报道过类似变异。需要进一步研究评估此类变异的致病性。所有受分析病例均表现出低TMB,这与Farcaş等人在嗜酸性空泡状肿瘤中的报道一致。

与更常见的肾肿瘤相比,LOT好发于稍年长的患者,且女性略占多数。在本队列中,患者包括9名女性和8名男性,平均年龄为67.5岁,显著高于研究者收集的嫌色性肾细胞癌患者的平均年龄。此外,LOT的大小显著小于嫌色性肾细胞癌。尽管LOT也倾向于发生在年长患者中,且总体小于嗜酸细胞瘤,但这些差异未达到统计学意义。本研究发现与先前发表的关于LOT人口统计学和临床病理特征的数据一致。

此外,本研究中未观察到肿瘤复发或肿瘤特异性死亡病例,这进一步支持了先前关于LOT惰性本质的报道。目前,“低级别嗜酸细胞瘤”这一术语纯粹是描述性的,仅指肿瘤的光镜表现。鉴于已发表病例中报道的良好预后,有人提出了“肾脏嗜酸细胞主细胞腺瘤”这一替代命名,旨在更好地反映该肿瘤的细胞起源和良性临床进程。

最后,研究者需承认本研究的某些局限性。研究采用的全外显子测序方法未评估基因组的拷贝数变异或非编码(内含子)区域。在关于LOT的开创性研究中,Trpkov等人发现了19p13.3、19q13.11和1p36.33的缺失,而Alghamdi等人报道41%的受分析病例存在额外的7号染色体。包括基因缺失或扩增在内的拷贝数变异可能参与LOT的肿瘤发生。此外,非编码区域的变异可能影响RNA剪接、破坏增强子、沉默子或启动子,以及改变microRNA表达或非编码RNA结合位点。为进一步阐明这些分子机制的作用,未来需要开展采用全基因组测序的研究。

本研究呈现了20例LOT的临床、病理和基因学特征。本队列中的流行病学和病理学发现与先前发表的数据一致。免疫组化上,所有肿瘤均弥漫表达GATA3和L1CAM,进一步证实了这些标志物的诊断价值。值得注意的是,研究者发现2例LOT存在MelanA表达,这在LOT中是一项新发现。此外,GPNMB在所有肿瘤中弥漫表达,包括1例未检测到任何基因变异的病例。研究者还发现了ATM突变,这在LOT中尚未见报道,可能代表一种导致mTOR激活的替代基因机制。本研究中观察到的良好临床结局进一步支持该肿瘤实体的惰性且可能为良性的本质。尽管在基因背景上与其他嗜酸细胞性肾肿瘤存在一定重叠,但本研究结果总体支持将LOT认定为一个独立的肿瘤实体。

“实体瘤272基因检测(PLUS版和基础版)”、“肾癌103基因检测”项目包括上文提到的ATM、NF1和TSC1等基因的CDS区以及MTOR等基因的部分区域;而“实体瘤1299基因检测”项目除了包括上述这些基因的CDS区,还包括TMB;更全检测可选择“实体瘤全外显子组基因检测”。

参考文献:

Jenei A, Pósfai B, Dénes B, et al. Low-grade oncocytic tumor of the kidney-a clinical, pathological, and next generation sequencing-based study of 20 tumors. Pathol Oncol Res. 2025;31:1612150. Published 2025 Jun 2. doi:10.3389/pore.2025.1612150

猜你喜欢

- 体内垃圾太多怎么办?常吃这4种食物,帮助清除身体垃圾

- 江苏省药品监督管理局二级预算单位2022年度决算公开

- 免疫力低下?多吃这4种食物,有助于提高免疫力

- 反复发热、皮疹,对症治疗无效,直到……

- 澳门大学王瑞兵团队JACS:乏氧诱导的超分子自由基实现胞内聚合介导的肿瘤精准治疗

- 论文解读|Qingtang Lin/Leiming Wang/Ye Cheng教授团队揭示不同脑区起源的胶质瘤具有不同的分子特征

- 破解“用药贵”我国已有45种罕见病用药被纳入国家医保药品目录

- J Orthop Traumatol:3D打印辅助手术与传统手术治疗骨折的疗效对比研究

- MAbs:全球抗体偶联药物(ADC)临床开发图景

- 卸妆后如何护肤 卸妆后应该如何保养皮肤

- 搜索

-

- 1000℃李寰:先心病肺动脉高压能根治吗?

- 1000℃除了吃药,骨质疏松还能如何治疗?

- 1000℃抱孩子谁不会呢?保护脊柱的抱孩子姿势了解一下

- 1000℃妇科检查有哪些项目?

- 1000℃妇科检查前应做哪些准备?

- 1000℃女性莫名烦躁—不好惹的黄体期

- 1000℃会影响患者智力的癫痫病

- 1000℃治女性盆腔炎的费用是多少?

- 标签列表

-

- 星座 (702)

- 孩子 (526)

- 恋爱 (505)

- 婴儿车 (390)

- 宝宝 (328)

- 狮子座 (313)

- 金牛座 (313)

- 摩羯座 (302)

- 白羊座 (301)

- 天蝎座 (294)

- 巨蟹座 (289)

- 双子座 (289)

- 处女座 (285)

- 天秤座 (276)

- 双鱼座 (268)

- 婴儿 (265)

- 水瓶座 (260)

- 射手座 (239)

- 不完美妈妈 (173)

- 跳槽那些事儿 (168)

- baby (140)

- 女婴 (132)

- 生肖 (129)

- 女儿 (129)

- 民警 (127)

- 狮子 (105)

- NBA (101)

- 家长 (97)

- 怀孕 (95)

- 儿童 (93)

- 交警 (89)

- 孕妇 (77)

- 儿子 (75)

- Angelababy (74)

- 父母 (74)

- 幼儿园 (73)

- 医院 (69)

- 童车 (66)

- 女子 (60)

- 郑州 (58)