首页 > 医疗资讯/ 正文

衰老伴随生理功能衰退和死亡风险上升,其机制是生命科学的研究热点。莱斯利・奥格尔(Leslie Orgel,RNA世界假说奠基人)于1963年提出的 “错误成灾理论”(the Error-Catastrophe Theory of Aging)认为,mRNA翻译过程中不可避免的错误,迟早会发生在负责翻译或质控的蛋白质上,从而降低翻译保真度,形成错误进一步增加的恶性循环,最终导致机体功能衰退乃至死亡。然而,这一理论缺乏充分的实证支持,尤其是此前从未在针对同一物种不同基因型个体的研究中,发现翻译保真度与寿命的相关性。

2025年8月,中山大学中山医学院杨建荣课题组与陈小舒课题组合作在Nature Communications发表了题为Translational fidelity and longevity are genetically linked的研究成果。该研究通过理论模型和实验验证,发现真核生物翻译保真度与寿命存在相关性。但该相关性因翻译保真度在进化上受限而被掩盖,需通过集中分析长寿样本才能被检测到。VPS70(液泡蛋白分选相关蛋白 70)基因是介导这一关联的关键位点。该研究为阐明衰老的分子机制提供了新视角。

研究的主要过程及发现如下:

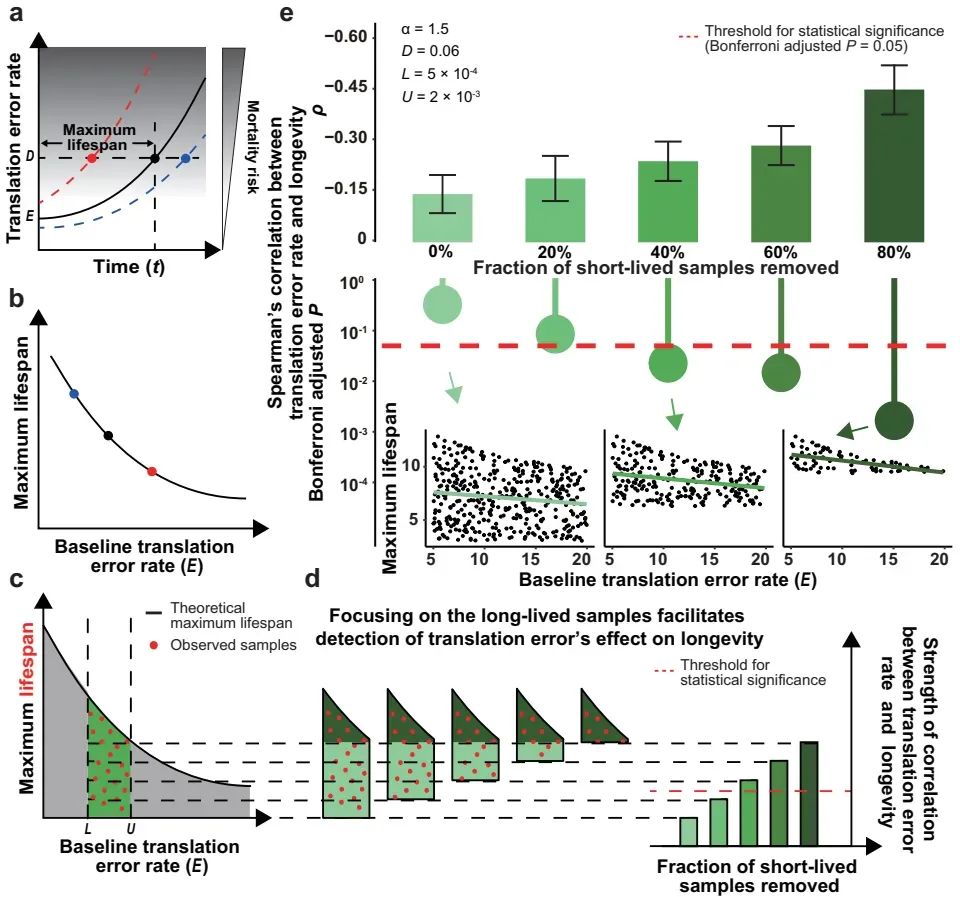

理论模型:翻译保真度与寿命的关联被有限变异掩盖

团队前期研究发现翻译错误具有多种功能效应且变化范围受进化限制。通过重新审视奥格尔的错误成灾数学模型(图1a/b),研究揭示当寿命受其他致死因素调控且错误率变化受限时,翻译保真度与寿命的相关性在短寿个体中难以显现;而在长寿个体中因其他致死因素影响减弱,该相关性变得显著(图1c/d)。计算机模拟验证了模型的可靠性(图1e)。这一发现为理解翻译保真度与衰老的关系提供了重要理论依据。

图1理论模型与计算机模拟结果

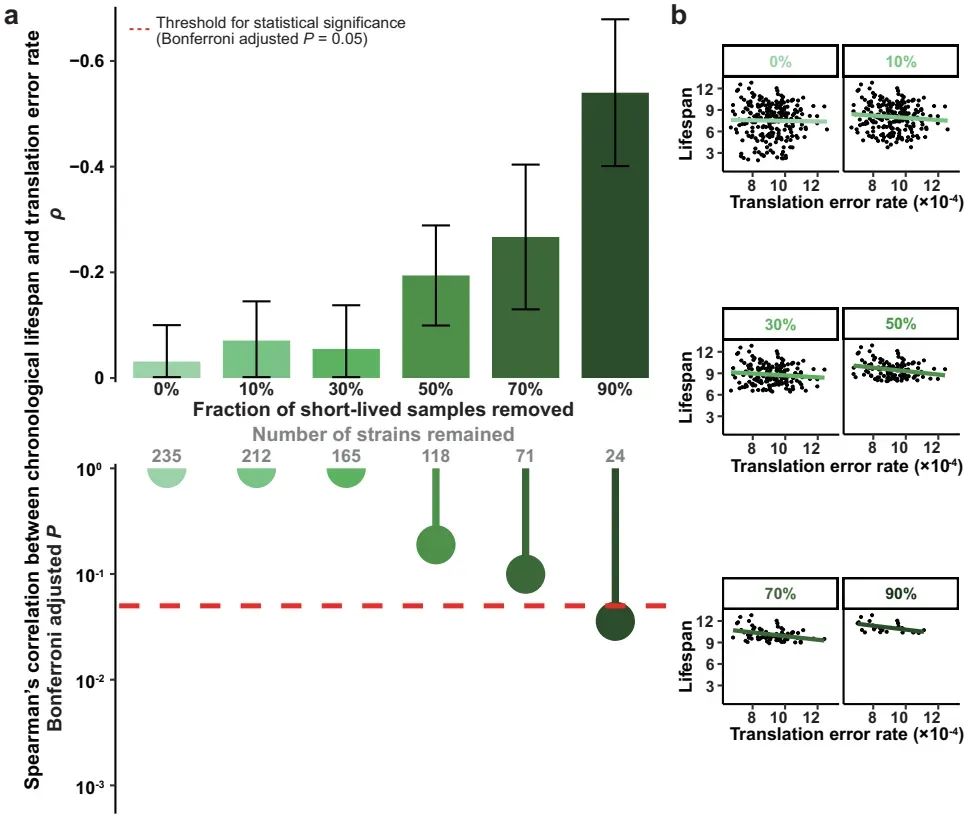

酵母实验:长寿菌株中验证翻译保真度与寿命的关联

团队使用酿酒酵母BYxRM杂交的235个单倍体菌株,高通量测定其寿命与翻译错误率。结果显示,同时分析所有菌株时,寿命与翻译错误率没有显著相关。但随着短寿菌株的移除,负相关性逐渐增强,并在余下10%长寿菌株时达到显著水平(图2)。该结果与理论模型一致,证明了在长寿个体中翻译保真度与寿命的关联。

图2酵母实验验证翻译保真度和寿命之间的关联

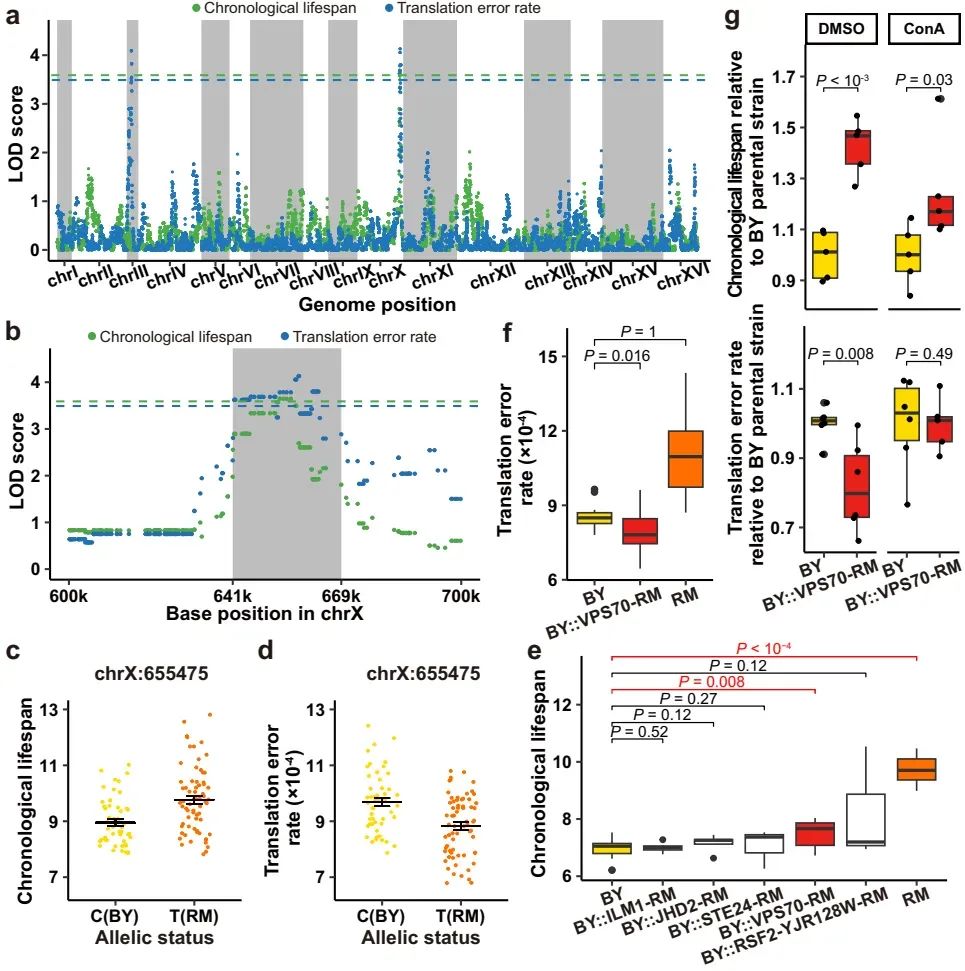

基因定位:VPS70基因通过液泡依赖机制调控翻译保真度和寿命

对长寿菌株的QTL分析显示,酵母10号染色体的VPS70基因位点与翻译保真度和寿命显著相关(图3a-d)。将BY菌株的VPS70替换为RM菌株的等位基因后,翻译错误率降低约8.0%,寿命延长约8.9%(图3e/f)。后续的机制探究实验表明,VPS70降低错误率和延长寿命的功能都依赖液泡(对应哺乳动物细胞的溶酶体)(图3g)。

图3 QTL分析揭示VPS70通过液泡依赖的机制调控翻译保真度和寿命

综上所述,该研究通过理论模型和酵母实验,证实了翻译保真度与种内寿命变异的遗传关联,并鉴定出VPS70基因通过其依赖液泡的功能,同时影响翻译保真度和寿命。这一发现支持了翻译保真度在衰老过程中的作用,为理解错误成灾学说以及衰老的遗传基础提供了新见解,也为开发延缓衰老的策略提供了潜在靶点。

中山大学中山医学院博士生郑博扬、硕士生张伟杰、博士后余功旺为本文的共同第一作者。中山大学中山医学院杨建荣教授、陈小舒教授为本文的共同通讯作者。该工作得到国家自然科学基金、科技部重点研发项目、广东省科学基金以及中山医学院-附属第一医院先进医学技术研究中心的支持。

原文链接:

https://www.nature.com/articles/s41467-025-62944-y

- 搜索

-

- 1000℃李寰:先心病肺动脉高压能根治吗?

- 1000℃除了吃药,骨质疏松还能如何治疗?

- 1000℃抱孩子谁不会呢?保护脊柱的抱孩子姿势了解一下

- 1000℃妇科检查有哪些项目?

- 1000℃妇科检查前应做哪些准备?

- 1000℃女性莫名烦躁—不好惹的黄体期

- 1000℃会影响患者智力的癫痫病

- 1000℃治女性盆腔炎的费用是多少?

- 标签列表

-

- 星座 (702)

- 孩子 (526)

- 恋爱 (505)

- 婴儿车 (390)

- 宝宝 (328)

- 狮子座 (313)

- 金牛座 (313)

- 摩羯座 (302)

- 白羊座 (301)

- 天蝎座 (294)

- 巨蟹座 (289)

- 双子座 (289)

- 处女座 (285)

- 天秤座 (276)

- 双鱼座 (268)

- 婴儿 (265)

- 水瓶座 (260)

- 射手座 (239)

- 不完美妈妈 (173)

- 跳槽那些事儿 (168)

- baby (140)

- 女婴 (132)

- 生肖 (129)

- 女儿 (129)

- 民警 (127)

- 狮子 (105)

- NBA (101)

- 家长 (97)

- 怀孕 (95)

- 儿童 (93)

- 交警 (89)

- 孕妇 (77)

- 儿子 (75)

- Angelababy (74)

- 父母 (74)

- 幼儿园 (73)

- 医院 (69)

- 童车 (66)

- 女子 (60)

- 郑州 (58)