首页 > 医疗资讯/ 正文

你今天吃土豆了吗?作为全球第三大消费作物,土豆早已渗透进我们的日常饮食——早餐的土豆泥、午餐的薯条、晚餐的烤土豆,甚至零食柜里的薯片,都少不了它的身影。但这个看似普通的根茎类蔬菜,却一直笼罩着健康争议:有人说它营养丰富,富含维生素C和钾;有人却警告它高淀粉、高血糖指数,可能诱发糖尿病。究竟哪种说法才对?一项覆盖20万美国人、随访近40年的研究,终于为我们揭开了土豆与2型糖尿病之间的神秘面纱。

土豆的"双面人生":营养明星还是健康隐患?

土豆的"身份认证"本身就充满戏剧性。在美国dietaryguidelines中,它被归类为蔬菜,可从营养成分来看,它更像"伪装成蔬菜的主食"——淀粉含量高达17%,远超普通蔬菜,甚至接近米饭和面条。这种独特的属性让它陷入了健康争议的漩涡。

支持者眼中,土豆是不折不扣的营养宝库:每100克土豆含有27毫克维生素C(相当于半个橙子)、421毫克钾(比香蕉还高),还有膳食纤维和多酚等抗氧化物质。但批评者则指出,土豆的高淀粉含量会导致血糖快速飙升——它的血糖指数(GI值)高达78,远超白米饭的53,属于典型的高GI食物。更麻烦的是,不同的烹饪方式似乎会让土豆"性情大变":油炸、烘焙、水煮,哪种做法会放大健康风险?

既往研究对土豆与糖尿病的关系莫衷一是。有的研究发现吃土豆多的人更容易患糖尿病,有的却认为两者毫无关联,甚至有研究提出适量吃土豆可能降低患病风险。这种混乱让公众一头雾水:到底该怎么吃土豆才安全?为了破解这个难题,哈佛大学公共卫生学院的研究团队展开了一项迄今为止规模最大的队列研究。

追踪20万人40年:这场"土豆实验"有多严谨?

这项研究堪称流行病学研究的"教科书案例"。研究者们盯上了三个赫赫有名的大型队列:护士健康研究(NHS)、护士健康研究II(NHSII)和健康专业人员随访研究(HPFS)。这三个队列就像三台精密的"健康记录仪",从1980年代开始,持续追踪参与者的饮食、生活习惯和疾病发生情况。

最终纳入研究的205107名参与者,在研究开始时都没有糖尿病、心脏病或癌症,堪称"健康基线"。研究者通过每2-4年一次的食物频率问卷,详细记录他们吃土豆的习惯:是喜欢炸薯条,还是烤土豆?每周吃几次,每次吃多少?同时,还收集了体重、运动、吸烟等可能影响糖尿病风险的因素。

经过长达近40年的随访(NHS最长随访36年,HPFS23年),研究团队积累了惊人的5175501人年随访数据,期间共记录到22299例新发2型糖尿病病例。这么大的样本量和这么长的随访时间,让研究结果拥有了无可比拟的说服力。

为了确保结论可靠,研究者们还玩起了"数据魔方":他们用Cox比例风险模型计算风险比,校正了体重、运动、其他饮食习惯等多种干扰因素;进行了分层分析,看看不同体重、种族的人是否有差异;甚至通过"替代分析",模拟用其他食物替换土豆后糖尿病风险的变化。这套"组合拳"下来,土豆与糖尿病的关系终于露出了真面目。

炸薯条"躺枪":不同土豆,不同命运

研究结果就像给不同做法的土豆贴了"健康标签",差异大到惊人。

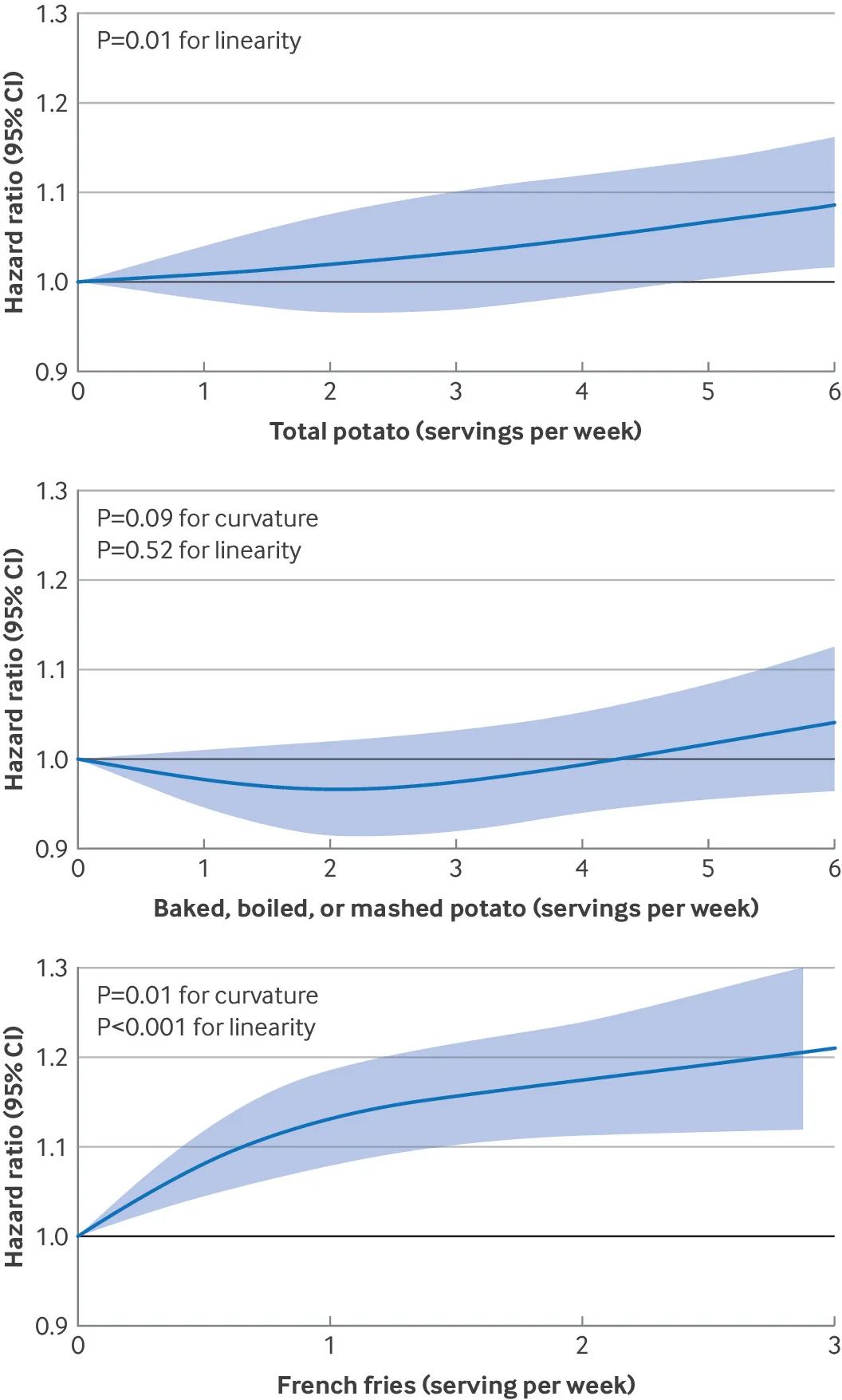

最令人警惕的是炸薯条。数据显示,每周多吃3份炸薯条(大约相当于一次快餐的中份薯条),患2型糖尿病的风险就会上升20%(风险比1.20,95%置信区间1.12-1.28)。如果每周吃5份以上炸薯条,风险更是会飙升27%。这个结果在三项队列研究中高度一致,即便校正了体重、运动等因素,关联依然显著。

相比之下,总土豆摄入量的影响要温和得多:每周多吃3份土豆(包括各种做法),糖尿病风险仅增加5%(风险比1.05,95%置信区间1.02-1.08)。而更让人意外的是烘焙、煮沸或捣碎的土豆(比如烤土豆、土豆泥)——即便每周吃5份以上,也没发现它们会增加糖尿病风险(风险比0.99,95%置信区间0.93-1.05)。至于薯片,研究发现它与糖尿病风险也没有显著关联。

为什么会有这么大的差异?研究者分析,炸薯条的"健康雷区"可能来自烹饪方式:高温油炸会让土豆吸收大量油脂,还会产生丙烯酰胺等有害物质;而且炸薯条通常搭配高盐调料,这些都会放大代谢风险。而烘焙、水煮的土豆保留了更多营养,升糖速度相对缓和,对代谢的冲击自然更小。

为了验证这些发现,研究团队还做了一项涵盖13个队列、58万参与者的元分析,结果和自己的研究高度吻合:每周多吃3份总土豆,糖尿病风险增加3%;多吃3份炸土豆,风险增加16%。这么多研究"异口同声",让结论的可信度又上了一个台阶。

关键在"替代":用对食物,风险大不同

如果说不同做法的土豆风险各异,那么研究中最有价值的发现,莫过于"替代效应"——把土豆换成什么吃,比单纯讨论"能不能吃土豆"更重要。

研究者模拟了各种饮食替换场景,结果令人深思:如果每周用3份全谷物(比如燕麦、糙米、全麦面包)替代3份土豆,患糖尿病的风险会降低8%;要是替换的是炸薯条,风险更是能降低19%(风险比0.81,95%置信区间0.75-0.86)。元分析也支持这个结论:用全谷物替代炸土豆,风险可降低17%。

这不难理解,全谷物富含膳食纤维和B族维生素,能延缓血糖上升,改善胰岛素敏感性,这些都是预防糖尿病的"加分项"。但如果选错了替代食物,结果可能适得其反——研究发现,用白米替代土豆,糖尿病风险会上升15%-19%。原来白米的升糖指数和土豆不相上下,而且营养单一,替换后自然无法降低代谢风险。

更有趣的是,即使用精制谷物(比如白面包、白面条)替代炸薯条,也能降低风险——每周替换3份,风险可降低15%。这说明,哪怕只是减少油炸食品,换成其他精制碳水,对健康也是有益的。而用非淀粉类蔬菜(比如绿叶菜)、豆类替代炸薯条,效果也不错,风险分别降低17%和19%。

这些发现彻底颠覆了"一刀切"的饮食建议:与其纠结"能不能吃土豆",不如关注"用什么替代土豆"。就像研究通讯作者Walter Willett教授强调的:"饮食的健康效应从来不是单一食物决定的,而是食物组合的整体结果。"

烘焙土豆、煮土豆或土豆泥以及炸薯条的摄入量与2型糖尿病发病率之间的剂量-反应关系

给吃货的实用指南:这样吃土豆更安全

基于这项研究,我们终于可以给土豆爱好者们一套清晰的"健康食谱"了。

首先,炸薯条要严格限量。偶尔吃一次解解馋没问题,但千万别把它当成日常零食。数据显示,每周吃超过3份炸薯条,糖尿病风险就会明显上升,所以建议每月吃不超过2-3次,每次控制在小份(约100克)以内。

其次,优先选择健康做法。烘焙、水煮、清蒸都是好选择,尽量避免油炸、裹糖等做法。比如烤土豆时不加黄油,换成少量橄榄油和黑胡椒;做土豆泥时少放奶油,加些牛奶和洋葱提味,既保留营养又减少负担。

再者,用全谷物替代部分土豆。如果习惯晚餐吃土豆,不妨试试"一半土豆+一半糙米"的组合;早餐的土豆泥可以换成燕麦粥,慢慢减少土豆的比例。这样既能保证饱腹感,又能增加膳食纤维摄入。

最后,搭配非淀粉蔬菜和优质蛋白。吃土豆时别单独吃,最好搭配绿叶菜(比如菠菜、西兰花)和优质蛋白(比如鸡蛋、鱼虾)。蔬菜中的纤维和蛋白能延缓血糖上升,让土豆的升糖效应"温柔"很多。

需要提醒的是,这项研究的参与者主要是欧美人群,土豆在他们的饮食中占比更高(平均每天0.32份),而我国居民土豆消费量相对较低,不必过度恐慌。但随着西式快餐的普及,炸薯条、薯片的摄入量越来越高,这些健康建议同样适用。

饮食指南该更新了:从"限制食物"到"优化组合"

这项研究的意义远不止于告诉我们"少吃炸薯条",更在推动饮食建议的范式转变——从单一食物的"好坏论",转向整体饮食模式的优化。

长期以来,膳食指南对土豆的分类一直很尴尬:美国把它归为蔬菜,却又提醒要注意淀粉摄入;我国膳食指南则将其归为主食,建议替代部分谷物。这种模糊的定位让公众无所适从。而这项研究提示,未来的指南或许应该更细致:区分不同烹饪方式的土豆,强调用全谷物替代的重要性。

对政策制定者来说,研究结果支持了"推广全谷物"的公共卫生策略。比如在学校供餐中,用全麦面包替代部分炸薯条;在食品标签上,标注"用全谷物替代精制碳水可降低糖尿病风险"的健康提示。这些措施能潜移默化地引导公众改善饮食结构。

对食品行业而言,这也是创新的方向。比如开发非油炸的土豆制品,用空气炸锅技术减少油脂;或者推出"全谷物+土豆"的混合产品,在保留口感的同时提升营养。

当然,研究也有局限性。比如没能区分不同品种的土豆(比如黄土豆和红薯),也没考虑烹饪时添加的调料差异。未来还需要更多针对不同人群、不同土豆品种的研究,让饮食建议更精准。

从超市货架上的土豆,到餐桌上的薯条,再到身体里的代谢变化,这项跨越40年的研究告诉我们:饮食与健康的关系从来不是简单的"是或否",而是充满细节的"如何吃"。与其害怕某一种食物,不如学会聪明地搭配和替换。毕竟,健康的饮食不是苦行僧式的限制,而是充满智慧的选择——这或许就是土豆给我们的最好启示。

参考文献

Mousavi SM, Gu X, Imamura F, AlEssa HB, Devinsky O, Sun Q, Hu FB, Manson JE, Rimm EB, Forouhi NG, Willett WC. Total and specific potato intake and risk of type 2 diabetes: results from three US cohort studies and a substitution meta-analysis of prospective cohorts. BMJ. 2025 Aug 6;390:e082121. doi: 10.1136/bmj-2024-082121. PMID: 40769531.

- 搜索

-

- 1000℃李寰:先心病肺动脉高压能根治吗?

- 1000℃除了吃药,骨质疏松还能如何治疗?

- 1000℃抱孩子谁不会呢?保护脊柱的抱孩子姿势了解一下

- 1000℃妇科检查有哪些项目?

- 1000℃妇科检查前应做哪些准备?

- 1000℃女性莫名烦躁—不好惹的黄体期

- 1000℃会影响患者智力的癫痫病

- 1000℃治女性盆腔炎的费用是多少?

- 标签列表

-

- 星座 (702)

- 孩子 (526)

- 恋爱 (505)

- 婴儿车 (390)

- 宝宝 (328)

- 狮子座 (313)

- 金牛座 (313)

- 摩羯座 (302)

- 白羊座 (301)

- 天蝎座 (294)

- 巨蟹座 (289)

- 双子座 (289)

- 处女座 (285)

- 天秤座 (276)

- 双鱼座 (268)

- 婴儿 (265)

- 水瓶座 (260)

- 射手座 (239)

- 不完美妈妈 (173)

- 跳槽那些事儿 (168)

- baby (140)

- 女婴 (132)

- 生肖 (129)

- 女儿 (129)

- 民警 (127)

- 狮子 (105)

- NBA (101)

- 家长 (97)

- 怀孕 (95)

- 儿童 (93)

- 交警 (89)

- 孕妇 (77)

- 儿子 (75)

- Angelababy (74)

- 父母 (74)

- 幼儿园 (73)

- 医院 (69)

- 童车 (66)

- 女子 (60)

- 郑州 (58)