首页 > 医疗资讯/ 正文

导语

7月盛夏蝉鸣时节,由中关村精准医学基金会发起、武田中国合作举办的“IBD领航论坛”于广州成功召开。中欧IBD领域的顶尖专家聚焦疾病前沿进展,共同深入探讨IBD未来的诊疗方向。会议上半场由中山大学附属第一医院陈旻湖教授、空军军医大学西京消化病医院吴开春教授,以及ECCO现任主席、葡萄牙波尔图圣若昂大学医院Fernando Magro教授分享中国IBD领域的高质量发展史及ECCO IBD新治疗策略。会议下半场,主会场与分会场将同步围绕IBD达标治疗策略、无创监测技术等主题展开深度对话,揭示IBD诊疗领域的认知提升与实践突破。

学术引领 开拓创新

溃疡性结肠炎的全程管理:正确疾病认知,优化达标策略

高翔教授

中山大学附属第六医院高翔教授率先带来《溃疡性结肠炎的全程管理——正确疾病认知,优化达标策略》的主题报告,分享溃疡性结肠炎(UC)的疾病特征及治疗目标。UC患者不仅表现为肠道黏膜炎症,还可出现黏膜肌层增厚及黏膜下层纤维化,是进展性疾病。近60%中国UC患者呈慢性复发/加重模式,10年近端进展比例近50%,随着病程延长肿瘤外科手术风险增加。还有约25%的UC患者会进展为急性重症UC(ASUC),其中20%的患者在首次住院即面临结肠切除甚至死亡风险[1]。

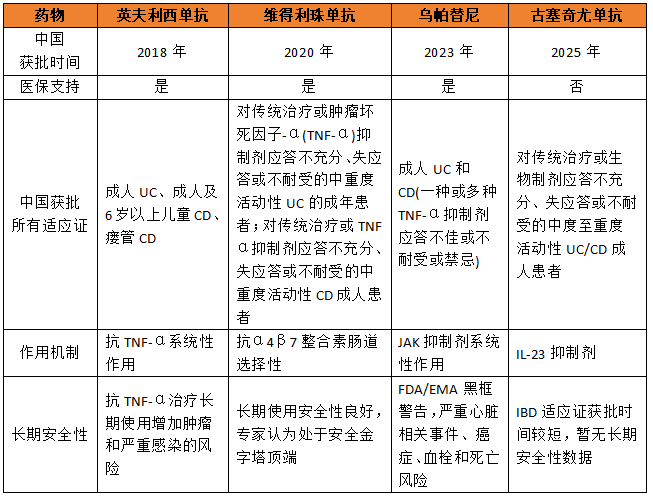

国内外指南一致推荐,症状缓解和黏膜愈合是UC的治疗目标,达到Mayo内镜评分=0可提高疾病控制,降低复发风险,改善预后。当前中国的UC治疗现状显示,以5-ASA为主的传统治疗占比超80%。但传统治疗无法满足黏膜愈合的达标需求,亟需加强生物制剂升级治疗的理念。目前国内已获批英夫利西单抗(IFX)、维得利珠单抗(VDZ)、乌帕替尼等多种生物制剂(表1)。已有多项临床研究、Meta分析等研究结果表明,生物制剂治疗可提高UC患者黏膜愈合率,降低手术风险[2-4],同时,ACG指南、AGA指南、中国UC指南等一致支持尽早使用生物制剂,以全面控制疾病,但需把握治疗时机[5-7]。

表1 中国获批治疗UC的先进治疗(截止时间2025年7月)

各项研究数据支持VDZ在UC患者中可快速症状控制,在一线和二线生物制剂选择中均具有疗效优势[8,9],长期安全性好,药物持续率高。

-

大型真实世界VALUE研究证实VDZ在中国IBD患者中具有良好的实际疗效和安全性,改善患者生活质量。VDZ可快速诱导症状控制,治疗2周,UC患者RBS、SFS评分持续下降,PRO2缓解比例较基线近翻倍(34.9% 至 64.2%),生活质量评分(IBDQ,EQ-5D-5L,EQ-VAS)均较基线改善[10]。

-

中国真实世界研究结果支持,UC患者一线生物制剂选择VDZ治疗52周,临床应答率、无激素临床缓解率和内镜愈合率均显著优于IFX[11]。

-

EFFICACI研究证实在抗TNF治疗失败的患者中,二线使用VDZ进行诱导治疗的无激素临床缓解率优于IFX[9]。

-

中六牵头的多中心回顾性研究提示:VDZ治疗1年、2年、3年无激素临床缓解率和内镜缓解率分别可达59.4%和53.3%、52.9%和39.8%、40.3%和34.8%;VDZ治疗3年药物持续率大于50%[11]。

克罗恩病新视角:聚焦早期CD,改善疾病预后

曹倩教授

浙江大学医学院附属邵逸夫医院曹倩教授以《克罗恩病新视角:聚焦早期CD,改善疾病预后》为题进行了分享。她强调:随病程延长,CD患者肠道损伤逐步累积,疗效与预后不佳,需要进行积极的早期强化治疗。

各项研究数据支持对于早期阶段的CD患者,尽早使用生物制剂的降阶梯治疗可以有效降低CD相关并发症的风险,获得更高的临床及内镜缓解率。

-

LOVE-CD研究评估VDZ在不同阶段CD患者的疗效,结果显示,相较于晚期CD患者,早期CD患者接受VDZ治疗在26周和52周的临床和内镜下缓解率更高[12]。

-

EARLY-CD研究第二次中期分析显示,VDZ在中国早期CD患者中可迅速控制疾病症状、实现有效的临床及内镜下缓解、改善长期生活质量,经VDZ治疗52周后,临床缓解率达92.1%,内镜缓解率为71.1%[13]。

-

VALUE研究则证实在中国真实世界临床诊疗中,生物制剂初治和经治CD患者均可从VDZ治疗中获益,疗效确切,安全性良好[14]。

另外,曹倩教授提到,应用红旗指数、关注以肛瘘为首发症状的CD、加强多学科协同诊疗等手段有助于CD患者的早期识别、筛查和诊断。

肠道新视野:IBD无创监测的探索之旅

梁洁教授

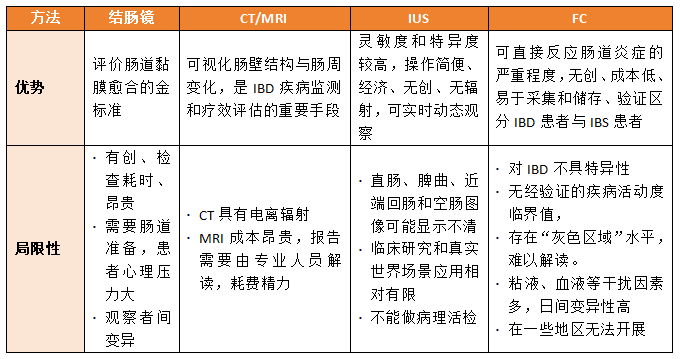

空军军医大学西京消化病医院梁洁教授介绍了《肠道新视野:IBD无创监测的探索之旅》,她指出,IBD属于进展性疾病,全病程的严密监测是控制疾病、预防长期并发症的重要策略。IBD疾病监测包括症状、生物标志物、内镜检查和影像学检查等(表2)。

表2 IBD疾病监测工具

肠道超声(IUS)作为目前IBD疾病监测的研究热点,具有无创,实时动态优点,适用于疾病评估、疗效监测、预后评估,是具有潜力的一线影像学检查手段。粪钙卫蛋白(FC)是具有价值的无创生物标志物,在监测和评估疾病活动、预测临床治疗反应和预后等方面发挥重要作用,FC中国共识和中国数据将进一步指导临床实践。展望未来,无创联合策略(IUS+FC)和新型手段将进一步提升IBD患者管理效率,提高患者生活质量。

各抒己见:深入探讨IBD诊疗热点

圆桌讨论环节,北京大学第一医院王化虹教授邀请同济大学附属上海市第十人民医院孙晓敏教授、广东省人民医院马娟教授、北京大学深圳医院陈文科教授围绕IBD治疗热点展开讨论,发表各自独到的见解。

圆桌讨论

讨论1:UC治疗

孙晓敏教授与陈文科教授均强调UC治疗需兼顾症状缓解与黏膜愈合(Mayo内镜评分=0)。对于传统5-ASA诱导治疗4周临床症状或13周内镜未达标的患者,应及时识别并考虑升级治疗。识别需综合腹泻、血便等临床症状,实验室指标如C反应蛋白(CRP)、FC和内镜评估。升级前需排除剂量不足、依从性差、饮食/情绪/感染等干扰因素。目前医保覆盖的升级治疗选择主要为IFX和VDZ。王化虹教授建议接受传统治疗未达标的UC患者,在识别和升级先进生物制剂疗法时,应对患者进行精准的、个体化治疗。

讨论2:CD治疗

CD治疗即使进入生物制剂时代,仍存在“疗效天花板”。在CD联合治疗的考量中,马娟教授指出,针对不同的CD患者,可采用以VDZ为基础的联合治疗方案:糖皮质激素进行“领跑”强化诱导,联合全肠内营养(EEN)。这些联合方案均取得了良好效果,帮助患者逐渐达到缓解状态。同时,药物安全性是医患共决策的关键因素,VDZ是高度肠道选择性且安全性良好的生物制剂,符合医患共同决策中对安全性的关注。期待未来在真实世界中积累更多经验。

讨论3:IBD疾病监测

结肠镜虽是评估IBD疗效的金标准,但存在侵入性、肠道准备等负担。王化虹教授强调,可探索替代或补充方案,优化评估方式,减少肠镜依赖,如密切监测FC和CRP;此外,无创、可及性高的IUS检查结合肠镜检查(如需重点观察特定肠段),可提高患者随访的依从性。

分会场联动:线上线下融合的学术交流

除了主会场精彩纷呈的专题报告,武汉、济南、沈阳、成都4个分会场的会议分别由武汉大学人民医院董卫国教授、山东大学齐鲁医院左秀丽教授、中国医科大学附属第一医院李异玲教授、四川大学华西医院张虎教授主持,主会场与分会场5城联动,打破地域限制,实现线上和线下同频传播。在传递最新学术前沿的同时,也结合各个区域的临床经验,共同探讨IBD的诊疗、无创监测、患者管理等热门话题,推动国内IBD的发展。

主会场与四大分会场联动

武汉分会场

中南大学湘雅二医院王学红教授指出,UC患者早期升级生物制剂主要针对常规治疗尤其是5-ASA治疗效果不佳的UC患者,其核心价值在于阻断疾病进展,当前面临的主要挑战是患者对生物制剂的恐惧及医患沟通不足,需通过强化教育强调早期治疗对预防肠道损伤的必要性。武汉大学中南医院叶梅教授补充强调,UC患者中具有高危因素者更需早期升级。武汉市中心医院张姮教授提出升级治疗时机的两大关键:基础治疗无效或对传统药物(如激素)不耐受时,都应及时调整治疗方案。专家认为:IBD治疗需建立"早期干预-精准分级-规范监测"体系,通过强化医患沟通、优化监测手段、平衡疗效与费用,实现从症状控制到黏膜/透壁愈合的治疗目标升级,同时避免过度治疗。当前亟待解决的核心矛盾是如何在有限医疗资源下,提高高危患者生物制剂可及性并建立个体化治疗策略。

武汉分会场

济南分会场

针对早期CD症状滞后的诊断难点,郑州大学第一附属医院赵晔教授建议通过红旗指数评分(≥8分)进行主动筛查,早期CD患者首选VDZ等安全性良好的生物制剂,晚期CD患者则对手术干预更有效。山东大学齐鲁医院刘超教授认可IBD患者“早诊断、早治疗”的原则,认为早期CD患者可选择生物制剂治疗,若炎症指征明显可尝试联合激素治疗。在疾病监测方面,专家推荐以IUS为核心,结合FC持续监测。IUS具备无创优势,但也具有依赖专业人员的局限性,FC虽有随访价值但可能受干扰因素影响,未来需建立多科室协作机制优化IBD诊疗体系。

济南分会场

沈阳分会场

吉林大学第一医院李玉琴教授分享了其临床经验,VDZ治疗早期CD患者可以在14周实现高黏膜愈合率,治疗26周近100%达到临床缓解,但对治疗14周后病情反复的患者,建议个体化优化治疗方案。中国医科大学附属第一医院孙勖人教授强调CD早期诊断需完善MRE和小肠镜等检查,疑难病例可尝试往抗炎方向治疗。UC急性复发多与CMV/EBV感染或结核复燃相关,须先排查感染,CD缓慢复发多系药物失效,应先优化方案。专家强调IBD的治疗需在规范诊疗的基础上,结合患者个体情况和医疗资源现状,根据地域经济条件和医保政策,在疗效、安全性和医疗可及性之间寻找平衡,制定最优化的IBD诊疗策略。

沈阳分会场

成都分会场

西南医大附属医院钟晓琳教授认为IBD早期升级治疗需要基于明确诊断和高危因素评估,结合指南推荐及患者症状轻重决定是否积极干预。肠镜、CTE、FC检测等诊断工具和生物制剂、粪菌移植胶囊等新型治疗方式可以为精准治疗提供支持。疾病全程管理需要借助数字化工具整合患者数据,提升随访效率。四川省人民医院杨雪教授指出对于IBD患者的升级治疗,需要在诊断明确并且传统药物疗效不佳或出现肠外并发症时及时调整方案。升级治疗的主要挑战包括:第一,感染风险,如结核、肝炎病毒等潜伏感染可能被激活;第二,MDT团队的支持能力;第三,患者对生物制剂等新疗法的认知不足和副作用担忧等沟通障碍。IUS在IBD的诊断和监测中具有无创、低成本、高接受度等优势,但面临专业人才短缺问题。未来需加强多科室协作,提升超声等技术在临床中的应用,同时优化医保政策以支持生物制剂的普及。

成都分会场

会议总结

大会主席吴开春教授对本次论坛进行总结时说道,通过中外交流、巅峰对话、学术分享及圆桌讨论等形式,中欧IBD主席面对面就IBD领域共同关注的问题进行深入探讨,同时联动多会场围绕达标治疗、疾病状态清除、IBD监测方法和最新技术的应用等主题展开激烈讨论,本次论坛取得圆满成功。吴教授对会议主办方中关村精准医学基金会和武田公司致以感谢。最后,Fernando Magro教授特别指出,如此高水平的跨国学术对话,是推动IBD领域知识快速更新、缩小中外临床实践差距、最终提升全球IBD诊疗水平的重要动力。他对中国专家展现出的学术活力与成就表示赞赏,并期待未来持续深化合作,共同应对IBD领域的机遇与挑战。

参考文献

1.Dinesen LC, Walsh AJ, Protic MN, et al. The pattern and outcome of acute severe colitis. J Crohns Colitis. 2010;4(4):431-437.

2.Shah SC, Colombel JF, Sands BE, Narula N. Mucosal Healing Is Associated With Improved Long-term Outcomes of Patients With Ulcerative Colitis: A Systematic Review and Meta-analysis. Clin Gastroenterol Hepatol. 2016;14(9):1245-1255.e8.

3.Hibi T, Kamae I, Pinton P, et al. Efficacy of biologic therapies for biologic-naïve Japanese patients with moderately to severely active ulcerative colitis: a network meta-analysis. Intest Res. 2021;19(1):53-61.

4.Barnes EL, Jiang Y, Kappelman MD, et al. Decreasing Colectomy Rate for Ulcerative Colitis in the United States Between 2007 and 2016: A Time Trend Analysis. Inflamm Bowel Dis. 2020;26(8):1225-1231.

5.Rubin DT, Ananthakrishnan AN, Siegel CA, Sauer BG, Long MD. ACG Clinical Guideline: Ulcerative Colitis in Adults. Am J Gastroenterol. 2019;114(3):384-413.

6.Singh S, Loftus EV Jr, Limketkai BN, et al. AGA Living Clinical Practice Guideline on Pharmacological Management of Moderate-to-Severe Ulcerative Colitis. Gastroenterology. 2024;167(7):1307-1343.

7.中国溃疡性结肠炎诊治指南(2023年 西安),中华炎性肠病杂志(中英文),2024,08(01):33-58.

8.Huang Z, Tang J, Wu R, et al. Comparison of clinical and endoscopic efficacy between vedolizumab and infliximab in bio-naïve patients with ulcerative colitis: a multicenter, real-world study. Therap Adv Gastroenterol. 2024;17:17562848241281218.

9.G. Bouguen M.D.- PhD, et al. OP38 Comparative efficacy of infliximab and vedolizumab after failure of a first anti-TNF in patients with ulcerative colitis: a double-blind randomized controlled trial (EFFICACI),J Crohns Colitis. Volume 19,Issue Supplement 1,January 2025,Pages i74.

10.X. Gao, et al. P0824 Patient-Reported Outcomes in Chinese Patients with Inflammatory Bowel Disease treated with Vedolizumab: A subgroup analysis of second interim analysis of VALUE study,J Crohns Colitis. Volume 19,Issue Supplement 1,January 2025,Pages i1573-i1574.

11.溃疡性结肠炎的全程管理:正确疾病认知,优化达标策略. P39, P41. VV-MEDMAT-123528. 2025.7.

12.D'Haens GR, et al. United European Gastroenterol J.2024:12(Suppl 8):129-30; Abstract #OP147.

13.Liu, et al. DOP008 High clinical and endoscopic remission rate with Vedolizumab in early CD patients: the 2nd interim analysis from a prospective multicenter interventional Study (EARLY CD),J Crohns Colitis. Volume 19,Issue Supplement 1,January 2025,Pages i98-i99.

14.Chen BL, Xie L, Liu MY, Chen MH. Clinical Effectiveness of Vedolizumab in Chinese Crohn's Disease Patients: Results From the VALUE Study.2023 ACG Abstract.

- 搜索

-

- 1000℃李寰:先心病肺动脉高压能根治吗?

- 1000℃除了吃药,骨质疏松还能如何治疗?

- 1000℃抱孩子谁不会呢?保护脊柱的抱孩子姿势了解一下

- 1000℃妇科检查有哪些项目?

- 1000℃妇科检查前应做哪些准备?

- 1000℃女性莫名烦躁—不好惹的黄体期

- 1000℃会影响患者智力的癫痫病

- 1000℃治女性盆腔炎的费用是多少?

- 标签列表

-

- 星座 (702)

- 孩子 (526)

- 恋爱 (505)

- 婴儿车 (390)

- 宝宝 (328)

- 狮子座 (313)

- 金牛座 (313)

- 摩羯座 (302)

- 白羊座 (301)

- 天蝎座 (294)

- 巨蟹座 (289)

- 双子座 (289)

- 处女座 (285)

- 天秤座 (276)

- 双鱼座 (268)

- 婴儿 (265)

- 水瓶座 (260)

- 射手座 (239)

- 不完美妈妈 (173)

- 跳槽那些事儿 (168)

- baby (140)

- 女婴 (132)

- 生肖 (129)

- 女儿 (129)

- 民警 (127)

- 狮子 (105)

- NBA (101)

- 家长 (97)

- 怀孕 (95)

- 儿童 (93)

- 交警 (89)

- 孕妇 (77)

- 儿子 (75)

- Angelababy (74)

- 父母 (74)

- 幼儿园 (73)

- 医院 (69)

- 童车 (66)

- 女子 (60)

- 郑州 (58)