首页 > 医疗资讯/ 正文

摘要

背景

神经性病理性疼痛(NP)是一种常见的慢性疾病,常伴随负面情绪。既往研究证实电针疗法(EA)在缓解神经性疼痛及其相关情绪障碍方面具有临床疗效。最新研究表明,肠道菌群与神经性疼痛及负面情绪状态存在关联。然而,电针疗法通过调节肠道菌群来改善神经性疼痛的作用机制,目前仍缺乏充分阐明。

方法

将小鼠随机分为三组(每组12只):对照组(Con)、电针刺激组(EA)和慢性压迫性损伤(CCI)组。自CCI诱导后第8天起,电刺激组每两天接受一次电刺激治疗,共进行20次疗程。为探究肠道菌群对CCI小鼠的影响,我们采用多种检测手段,包括行为学测试和16S核糖体DNA(rDNA)测序技术。

结果

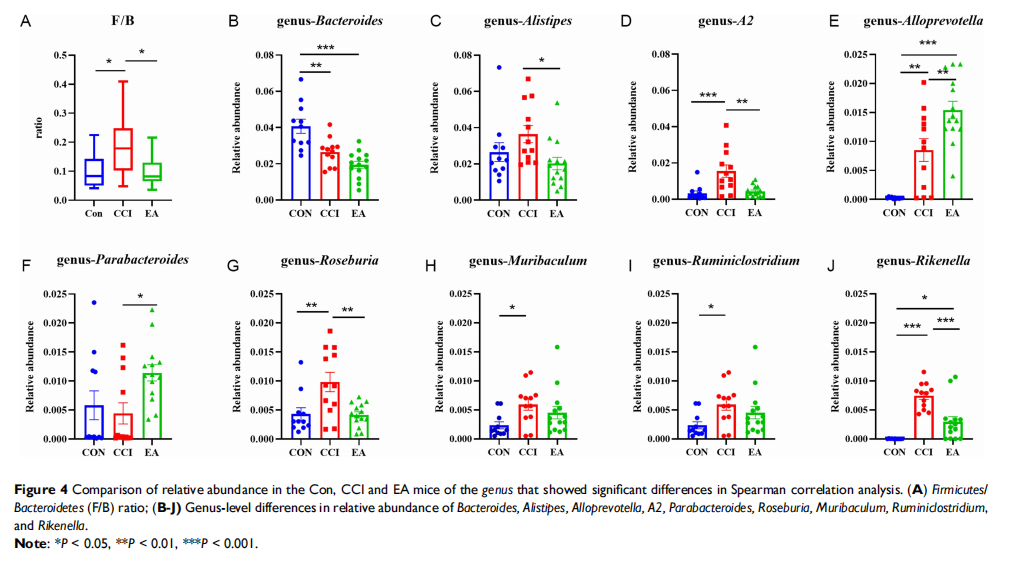

电针治疗(EA)能显著改善慢性压迫性损伤(CCI)小鼠的机械性痛觉过敏和情绪功能障碍。通过16SrDNA测序分析发现,NP模型小鼠肠道菌群多样性显著增加。然而,电针治疗可部分逆转肠道菌群多样性变化。CCI组小鼠的阿洛普雷沃氏菌、A2、玫瑰杆菌、穆里巴克鲁姆菌、瘤胃梭菌和里肯氏菌属水平升高,而拟杆菌属水平降低。与CCI组相比,电针治疗组中阿利斯提普斯菌、A2、玫瑰杆菌和里肯氏菌的相对丰度下降,而阿洛普雷沃氏菌和副拟杆菌的相对丰度则有所上升。

结论

电针治疗对NP具有显著疗效,其作用机制可能与调节肠道菌群有关。

该文章发表于近期的《Journal of Pain Research》杂志上, 中西合璧栏目将此文编译以飨读者。

1 前言

疼痛是一种令人痛苦的感觉与情绪现象,通常由组织的实际或潜在损伤引起。神经病理性疼痛(NP)是常见的慢性疼痛类型,在普通人群中患病率介于3.2%至17.9%之间。该病症常见于慢性腰痛患者,并与强直性脊柱炎、类风湿关节炎及骨关节炎等多种炎症性疾病相关。NP常伴随焦虑、抑郁等负面情绪,抑郁症与NP的共病率在18%到85%之间。约34%的NP患者存在焦虑、抑郁等情绪障碍,严重影响生活质量。负面情绪可能加剧NP症状。

神经病理性疼痛(NP)及其相关负面情绪的病因复杂且尚未完全明确。由于药物治疗效果有限且新型疗法匮乏,管理NP仍面临诸多挑战。当前药物存在成瘾、胃肠道溃疡和出血等多种不良反应。尽管抗抑郁药和抗惊厥药疗效有限且耐受性不佳,但仍是治疗NP相关负面情绪的首选药物。 因此,迫切需要探索开发新型干预手段,有效应对NP患者疼痛及其伴随的情绪障碍。

针灸作为治疗多种疼痛疾病的常用替代疗法,尤其在神经病理性疼痛(NP)领域应用广泛。一项涵盖十万例患者及约百万次治疗的系统性研究证实,与传统医疗手段相比,针灸在疼痛管理中具有良好的耐受性且副作用更少。电针疗法作为针灸治疗的现代改良方案,通过结合机械刺激与电刺激实现治疗效果。现有研究表明,电针不仅能有效缓解痛觉过敏和异常痛感,还能改善与神经性疼痛相关的负面情绪状态。不过,电针在缓解疼痛及改善伴随负面情绪方面的具体作用机制仍有待深入探索。

肠道微生物群是一个复杂的微生物群落,在中枢神经系统维护、行为调控、宿主免疫和代谢功能中发挥重要作用。最新研究表明,肠道微生物群与广泛性慢性疼痛的发生发展密切相关。研究发现小鼠神经病理性损伤(NP)模型中肠道菌群的多样性和组成发生改变,益生菌治疗可抑制脊髓神经损伤诱导的TNF-α表达及疼痛敏感化现象。同时,肠道菌群变化与焦虑抑郁、认知障碍等多种精神疾病存在关联。此外,先前研究证实将NP易感大鼠的粪便菌群移植至抗生素处理的伪无菌小鼠体内,会显著加剧其疼痛和抑郁样表型,这表明肠道菌群在NP引发的疼痛及负面情绪中起着关键作用。多项研究已证明,EA的治疗效果与肠道菌群的调节显著相关,在本研究中,我们研究了EA改善疼痛和负面情绪的机制是否与慢性压迫性损伤(CCI)小鼠肠道菌群的调节有关。

2 材料和方法

动物

成年雄性C57/BL6小鼠(体重约20-23克)购自上海斯莱克实验动物有限公司(中国上海)。所有小鼠饲养于温度22-24°C、12小时光照/黑暗周期的环境,自由获取食物和水。实验开始前一周,所有小鼠均适应新环境并接受每日处理。所有实验均遵循美国国立卫生研究院《实验动物护理与使用指南》。小鼠随机分为以下三组(每组n=12):对照组(Con)、CCI组及EA组(CCI+EA刺激)。

CCI模型

本实验采用的CCI模型参照先前文献方法构建。简要流程如下:首先对小鼠进行2%戊巴比妥钠(30毫克/千克,腹腔注射)麻醉,使其保持俯卧位。随后在每只小鼠大腿中部仔细暴露左坐骨神经,并用三个松散结扎点进行固定,各结扎点间距约1毫米且张力一致。结扎完成后将神经复位至原位,并缝合肌肉与皮肤层。对照组则按相同步骤操作但不进行结扎处理。实验设计流程图详见图1A。

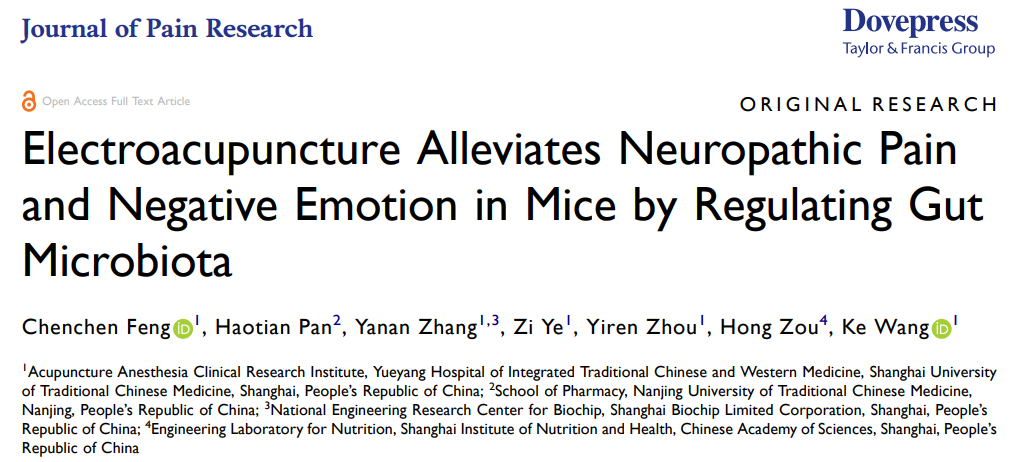

图1A-C

EA治疗

在EA治疗前3天,使用自制固定装置对小鼠进行适应性固定。所有实验组的小鼠均采用与EA组相同的固定方式,以排除非针灸操作的特异性影响。EA采用无麻醉剂的治疗方案,在小鼠保持清醒状态下实施。我们选取了两个特定穴位:足三里(ST-36)位于膝关节下方约4毫米处,紧邻胫骨前结节外侧2毫米,靠近坐骨神经腓总支和胫总支;阳陵泉(GB-34)则位于膝关节附近,具体在腓骨头部前方下方区域,处于长腓肠肌与短腓肠肌之间。这些穴位的具体位置详见图1B。使用直径0.16毫米、长度7毫米的针灸针,以2-3毫米深度插入,并连接至设备,参数设置为1.0毫安、2赫兹。每次电针治疗持续30分钟,自CCI术后第8天起每两天进行一次,最终完成共计20次治疗。

动物行为试验

痛觉行为试验

机械撤回阈值(MWT)的测定采用纤毛机械刺激针法。实验中,小鼠被固定在金属网架上,使用冯弗雷纤维丝对左后爪底面进行五次持续一秒钟的推压测试。当触发小鼠后爪移动的丝线即定义为机械阈值。若出现积极反应,则选用下一根强度较小的丝线;若未产生反应,则选用强度更高的丝线。阈值力的判定标准为:在五次施加中至少引发三次撤回动作的首根丝线。

矿场试验

矿场试验(OFT)用于观察焦虑行为模式的演变。将小鼠置于方形箱体中央,记录其探索行为5分钟以进行行为分析。记录小鼠在中心区域的距离和停留时间参数以及整个开放场地的总距离。

O型迷宫试验

O型迷宫测试用于评估无条件焦虑样行为。该迷宫由两个开放式臂和两个封闭式臂组成,呈四分之一区域交替排列。在测试过程中,实验人员会迅速而轻柔地将小鼠放入其中。将小鼠置于中央区域,头部朝向开放臂,并持续观察5分钟。计算每只小鼠在开放臂停留的时间百分比([开放臂停留时间/(开放臂停留时间+闭合臂停留时间)]×100)。

尾悬架测试

尾悬试验(TST)是研究抑郁样行为的常用方法。简而言之,实验时将小鼠用胶带固定在装置顶部(尺寸25×25×35厘米),距离尾尖约1厘米处。记录最后4分钟内的静止时间,总时长为6分钟。当小鼠被动悬吊不动时,即判定为静止状态。

强迫游泳试验

强迫游泳测试(FST)用于评估抑郁样行为。简而言之,实验将小鼠单独置于装有1800毫升水的透明圆筒中,水温保持在24±1°C。小鼠需进行6分钟的强制游泳,观察者手动记录最后4分钟内的静止时间。当小鼠停止挣扎、保持漂浮不动,并仅做出维持头部露出水面的必要动作时,即判定为静止状态。

抑制新奇感的摄食试验

新奇抑制进食试验(NSFT)用于评估焦虑和抑郁相关行为。实验前,小鼠禁食24小时。将小鼠置于铺有垫料的方形箱体角落,箱内中央放置单个食物颗粒。记录5分钟内的进食潜伏期。

粪便采集和DNA提取

所有组别的粪便样本均在最后一次EA处理后采集用于微生物组分析,并于采样后三小时内置于−80°C冷冻保存。总基因组DNA提取采用德国凯杰公司DNeasy PowerSoil试剂盒(货号12888),严格按照说明书操作流程进行。使用美国赛默飞世尔科技NanoDrop 2000紫外可见分光光度计检测DNA浓度与纯度,并通过1%琼脂糖凝胶电泳验证DNA质量。

基因测序

以基因组DNA为模板,并将纯化的扩增产物按等摩尔浓度混合后,使Illumina MiSeq测序仪完成后续测序工作。

微生物组分析

将16s rDNA原始测序数据导出为FASTQ格式。使用Trimmomatic软件(版本0.35)对测序双端读段进行去杂和过滤,以检测并剔除含N的模糊碱基。采用滑动窗口修剪法,将平均质量评分低于20的区域截断,并移除长度不足50个碱基对(bp)的序列。完成修剪后,我们使用FLASH软件(版本1.2.11)对双端读段进行组装。

3 结果

EA缓解CCI诱导NP引起的机械性痛觉过敏

双向重复测量方差分析显示,治疗组间存在显著主效应[F(2,32)= 21.78,P < 0.001],组别×时间交互作用也具有统计学意义[F(14,224)= 11.11,P < 0.001]。如图1C所示,在CCI手术前的基线阶段,三组间未观察到显著差异(P > 0.05)。小鼠接受CCI手术后,其同侧后肢的机械性疼痛阈值(MWT)从第7天到第49天较对照组(CON)显著下降(所有P < 0.001;图1C)。电针治疗使MWT在第35天至第49天期间显著提升(总体P < 0.05,电针组与CCI组对比;图1C)。这些结果表明,电针改善了神经病理性疼痛的机械性异常疼痛。

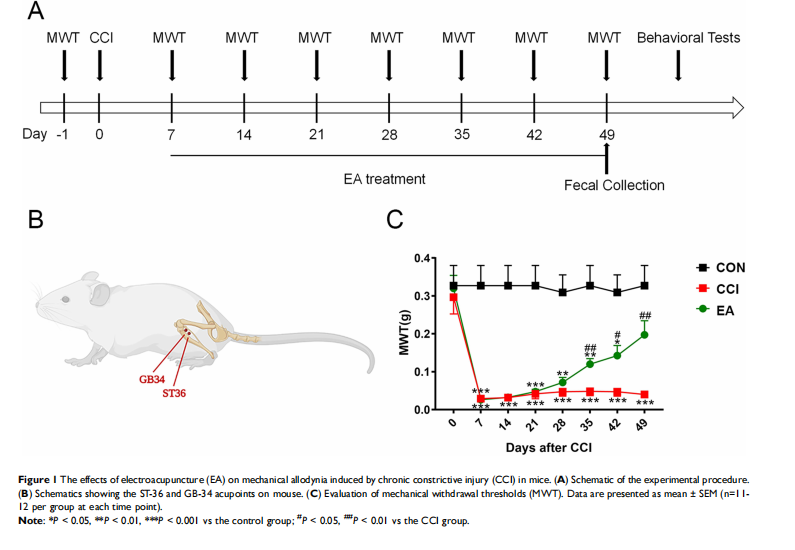

EA改善CCI引起的负面情绪

在开放场地测试中,各组小鼠的总行走距离无显著差异[F(2,32)= 0.5468,P>0.05](图2A)。CCI组小鼠在中央区域的行走距离较对照组更短[F(2,32)= 7.548,P < 0.05],停留时间也更短[F(2,32)= 7.837,P< 0.01](图2B和C)。经电针治疗后,CCI组小鼠在中央区域的行走距离显著增加(P < 0.01),停留时间也明显延长(P<0.05)(图2B和C)。在O型迷宫测试中,CCI组小鼠在开放臂中的行走距离显著缩短[F(2,32)= 26.91,P < 0.001],停留时间也明显减少[F(2,32)= 6.042,P<0.05](图2D和E)。与CCI组相比,电针治疗组小鼠在开放臂中的行走距离显著增加(P < 0.001),停留时间也明显延长(P<0.05)(图2D和E)。在悬臂测试和自由活动测试中,CCI组小鼠的静止时间显著增加(悬臂测试:F(2,32)=7.717,P < 0.01;自由活动测试:F(2,32)= 19.47,P<0.001)(图2F和G)。电针治疗显著减轻了CCI组小鼠静止时间的增加(悬臂测试:P < 0.05;自由活动测试:P<0.001)(图2F和G)。关于神经源性脂肪组织(NSFT),CCI小鼠的进食潜伏期显著延长[F(2,32)= 7.174,P<0.05](图2H)。与CCI组相比,经电针治疗后这种潜伏期延长现象明显减轻(P<0.01)(图2H)。综合来看,这些结果表明电针治疗可有效缓解神经性疼痛(NP)引发的抑郁和焦虑样行为。

图2A-G

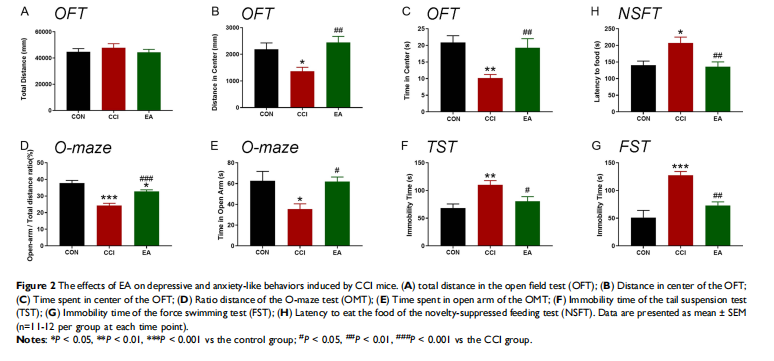

Con、CCI和EA小鼠肠道微生物区系的差异分析

随后,我们采用16s rDNA测序技术对三组肠道菌群的变化进行研究。结果显示,各组间存在显著的肠道菌群变化,图3A展示了前15个优势菌群的属水平分布。研究结果显示,肠道菌群的α多样性显著增加,Chao1指数和Shannon指数均呈现上升趋势(P < 0.001;P < 0.01),而EA处理则逆转了Chao1指数和Shannon指数的变化(所有P< 0.001,见图3B和C)。通过主成分分析(PCA)和主坐标分析(PCoA)得出的β多样性指标表明,三组之间的肠道菌群存在显著差异(见图3D和E)。通过线性判别分析(LDA)结合效应量测量法,我们识别出各组相对较高的丰度特征(图3F)。对照组(CON)中未培养细菌、拟杆菌门、拟杆菌目、拟杆菌科、拟杆菌属、拟杆菌、CAG_873、红斑性梭菌、Prevotellaceae_Ga6A1_group、瘤胃梭菌、克里斯滕森菌科等类群丰度较高;而对照组(CCI)则以梭菌门、梭菌目、厚壁菌门、拉氏螺菌科等类群丰度较高。在EA组中,模糊分类单元、异普雷沃菌、普雷沃菌科、未培养细菌、负杆菌、副拟杆菌、坦纳菌科等类群呈现显著富集(图3F)。通过PICRUSt软件对宏基因组测序预测的KEGG通路进行分析。与对照组相比,CCI组在以下方面表现出显著富集的宿主基因调控通路:主要涉及外源物质生物降解和代谢、细胞过程、脂质代谢(P<0.05),但同时显示糖链生物合成与代谢相关通路、免疫相关通路、硫辛酸代谢以及脂肪细胞因子信号通路等宿主基因调控通路的显著减少(P<0.05)(图3G)。与CCI组相比,EA组中调控通路的宿主基因呈现下调趋势,主要涉外源物质生物降解、细胞过程、生物系统、脂质代谢。

图3A-G

厚壁菌门/拟杆菌门(F/B)比值通常用于反映肠道菌群的健康状态及失调程度。本研究发现,CCI组的F/B比值高于其他两组,提示可能存在电针治疗对CCI小鼠抑郁样和焦虑样行为的影响。与接受CCI手术的小鼠相比,其菌群状态呈现失衡现象,这与我们获得的α多样性结果相印证(图4A)。在属水平上,与对照组(CON)相比,CCI组中拟杆菌属丰度显著降低(图4B),而异普雷沃氏菌、A2、玫瑰杆菌、穆里巴克鲁姆菌、瘤胃梭菌和里肯氏菌的丰度则有所增加(图4D、E及G-J)。与CCI组相比,EA组中阿利斯提佩斯菌、A2、玫瑰杆菌和里肯氏菌的丰度显著下降(图4C、E、G和J),而异普雷沃氏菌和副拟杆菌的丰度则显著上升(图4D和F)。

图4A-J

讨论

本研究通过粪便微生物群16s rDNA测序技术,深入探究了电针疗法(EA)对慢性疼痛患者焦虑抑郁样共病行为的肠道菌群变化及其作用机制。实验结果表明,电针不仅显著改善了慢性疼痛及其伴随的痛苦情绪,还改变了CCI小鼠的肠道菌群结构。这些发现提示电针疗法可能具有改善慢性疼痛的潜力,而肠道菌群调控或将成为该疗法的重要治疗靶点。

大量研究证据表明,电针疗法对神经痛具有显著疗效。最新随机对照研究显示,相较于卡马西平治疗组,电针疗法不仅能有效缓解三叉神经痛的疼痛强度,其不良反应发生率也更低。本研究发现,电针治疗可显著改善坐骨神经压迫综合征(CCI)引发的机械性痛觉过敏及焦虑抑郁样行为。该结果与既往研究结论一致,证实电针疗法对神经痛具有镇痛、抗焦虑和抗抑郁样作用。

最新研究表明,肠道菌群具有多重功能,在躯体慢性疼痛中发挥重要作用。 系统综述与荟萃分析显示,慢性疼痛患者普遍存在肠道菌群失调现象。例如,带状疱疹后神经痛患者的埃希氏菌-志贺氏菌、链球菌、乳杆菌等菌株丰度显著升高,而霍氏拟杆菌、丁酸梭菌、泰泽尔菌、多利亚菌、副沙门氏菌、罗姆布特菌、巨单胞菌及阿加托杆菌属等菌株则较健康对照组明显减少。一项临床研究证实,将健康瘦人体内粪便菌群移植(FMT)应用于纤维肌痛患者后,可有效改善疼痛、睡眠障碍、焦虑等临床症状。

目前学界普遍认为,针灸通过调节肠道菌群可影响多种疾病。α多样性分析是通过计算不同α多样性指数来评估样本中物种丰富度和分布均匀性。本研究发现,与对照组相比,CCI组小鼠的肠道菌群多样性显著增加。同时,电针治疗能抑制CCI小鼠肠道菌群多样性的提升。不过,也有研究得出了相反结论--保留神经损伤(SNI)可显著提升大鼠肠道菌群多样性。但马等人先前的研究结果支持这一结论:抗生素联合治疗导致的肠道菌群缺失可改善小鼠由神经损伤、化疗及糖尿病引发的三种神经病理性疼痛模型中的热痛觉过敏和机械性异常痛感。这些矛盾结果表明,仍需更多研究来探索微生物多样性与神经病理性疼痛之间的关联。

在本实验中发现CCI小鼠的肠道菌群发生了改变,例如CCI和慢性内脏疼痛小鼠的梭菌目相对丰度显著增加,同时梭菌目的丰度也与焦虑呈正相关,这些结果与我们目前的研究结果一致。

另一方面,EA治疗可调节NP小鼠体内其他菌群的丰度。CCI组中A2属、玫瑰杆菌和里肯氏菌属的丰度水平有所升高,而经EA治疗后显著下调。其中玫瑰杆菌与三叉神经痛风险升高关联最为显著。另一项研究发现,乳腺癌术后持续性疼痛患者的玫瑰杆菌相对丰度较高。但另有研究表明,玫瑰杆菌与慢性不可预测轻度应激诱导的大鼠焦虑样及抑郁样行为呈负相关。作为促炎菌的里肯氏菌,在NP、焦虑和抑郁小鼠模型中显著增加。无害菌阿洛普雷沃特拉与术后24小时内运动时的峰值疼痛呈负相关,且在抑郁患者中显著降低。该菌可通过抑制辣椒素、炎症汤和缓激肽刺激引发的激活水平,直接作用于伤害感受器以缓解慢性腹痛。 另一项研究发现,副拟杆菌可能通过缓解结肠和神经炎症、改善肠道和脑血屏障功能而表现出类似焦虑的行为。该研究发现,EA治疗后NP小鼠中异丙菌和普氏菌科的数量显著增加。

尽管本研究已发现某些特定微生物群落可能影响电针疗法治疗慢性神经性疼痛及其相关负面情绪的效果,但这些微生物群落具体如何发挥作用的机制仍不明确。未来研究将致力于阐明这些作用机制,这对于全面理解微生物组与疼痛管理之间的相互作用至关重要。后续工作应深入探究这些差异性微生物在疼痛调控及电针镇痛效果中的具体作用和作用机制。

中西合璧述评

近年研究发现,电针(EA)可通过调节肠道菌群改善神经病理性疼痛(NP),其机制涉及“脑-肠轴”,如增加有益菌(如乳酸杆菌)、减少促炎菌,降低TNF-α等炎症因子,并通过短链脂肪酸(SCFAs)抑制神经炎症。相比药物,电针具有多靶点、低副作用优势。而在之前的中西合璧文章中也有关于体质与肠道菌群的相互作用,因此神经-免疫-肠道菌群之间的相互作用也成为针灸研究的一个热点问题。

本研究电针通过调节肠道菌群改善神经病理性疼痛的研究,为中西医结合治疗提供了新思路,而中医体质理论进一步增强了治疗的个体化潜力。未来需结合前沿技术(如多组学、神经影像)深入机制,并推动临床转化,最终实现“菌群-神经-体质”精准医学模式的突破。

- 搜索

-

- 1000℃李寰:先心病肺动脉高压能根治吗?

- 1000℃除了吃药,骨质疏松还能如何治疗?

- 1000℃抱孩子谁不会呢?保护脊柱的抱孩子姿势了解一下

- 1000℃妇科检查有哪些项目?

- 1000℃妇科检查前应做哪些准备?

- 1000℃女性莫名烦躁—不好惹的黄体期

- 1000℃会影响患者智力的癫痫病

- 1000℃治女性盆腔炎的费用是多少?

- 标签列表

-

- 星座 (702)

- 孩子 (526)

- 恋爱 (505)

- 婴儿车 (390)

- 宝宝 (328)

- 狮子座 (313)

- 金牛座 (313)

- 摩羯座 (302)

- 白羊座 (301)

- 天蝎座 (294)

- 巨蟹座 (289)

- 双子座 (289)

- 处女座 (285)

- 天秤座 (276)

- 双鱼座 (268)

- 婴儿 (265)

- 水瓶座 (260)

- 射手座 (239)

- 不完美妈妈 (173)

- 跳槽那些事儿 (168)

- baby (140)

- 女婴 (132)

- 生肖 (129)

- 女儿 (129)

- 民警 (127)

- 狮子 (105)

- NBA (101)

- 家长 (97)

- 怀孕 (95)

- 儿童 (93)

- 交警 (89)

- 孕妇 (77)

- 儿子 (75)

- Angelababy (74)

- 父母 (74)

- 幼儿园 (73)

- 医院 (69)

- 童车 (66)

- 女子 (60)

- 郑州 (58)