首页 > 医疗资讯/ 正文

根据国家心血管系统疾病医疗质量控制中心发布的《2024年国家医疗服务与质量安全报告——心血管病专业分册》,2023年我国心血管外科领域呈现出技术普及加速、手术量大幅增长、医疗质量持续改善的良好发展态势。本文基于报告详实数据,全面解析我国心血管外科各专业领域的发展现状和质量控制情况。

心血管外科整体发展态势

医疗服务规模快速扩张

2023年我国心血管外科发展呈现强劲增长势头。全国共有2699家医院开展了心血管外科手术,较2022年增加425家,增幅达18.7%。这一增长主要体现在二级医院的快速发展上,三级医院从2022年的1508家增至1685家,增加177家;二级医院从766家跃升至1014家,增加248家,增幅高达32.4%。这种增长模式反映了我国心血管外科技术下沉的显著效果,三级医院作为技术高地继续发挥主导作用,而二级医院的快速发展有效缓解了优质医疗资源分布不均的问题。

心血管外科手术量从2022年的28.9万人次增长至2023年的38.1万人次,增幅达31.8%,这一增幅远超医院数量增长幅度,表明单体医院手术量也在显著提升。从医院级别看,三级医院手术量从28.4万人次增至37.1万人次,手术量占比从98.1%下降至97.4%;2023年二级医院手术量为1.0万人次,手术量占比由1.9%增长至2.6%。虽然三级医院仍占据绝对主导地位,但二级医院的参与度正在稳步提升。

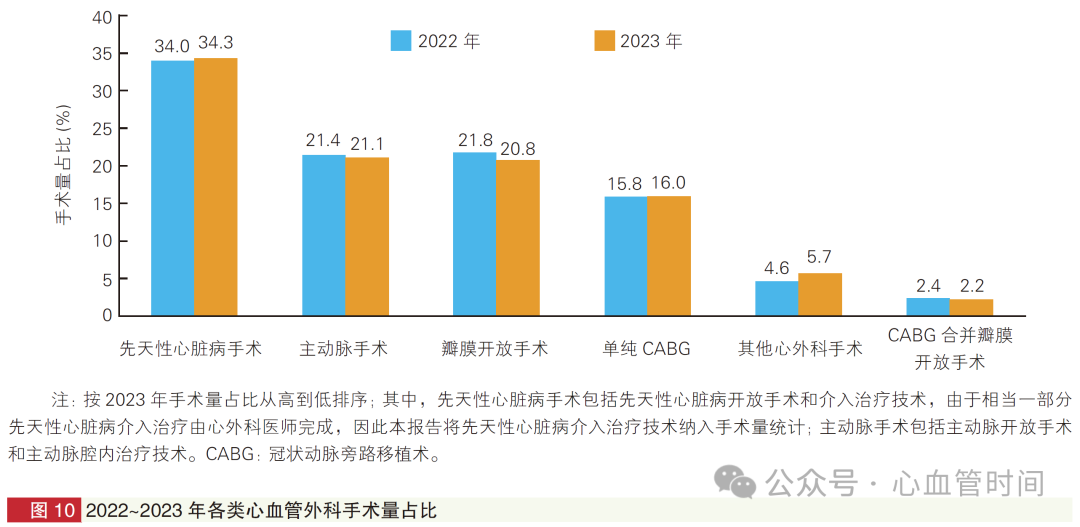

各类手术占比分析

2023年心血管外科手术类型分布呈现多元化发展格局。先天性心脏病手术占比34.3%,位居首位,这一数据包含先天性心脏病开放手术和介入治疗技术,占比稍有上升(2022年为34.0%),反映了我国在先天性心脏病诊疗方面的持续发展。主动脉手术占比21.1%,与2022年的21.4%基本持平,主动脉手术包括主动脉开放手术和主动脉腔内治疗技术,技术复杂度高,对医院综合实力要求较高。瓣膜开放手术占比20.8%,较2022年的21.8%略有下降,但仍保持较高比例,体现了我国在心脏瓣膜疾病治疗方面的技术成熟度。单纯冠状动脉旁路移植术(CABG)占比16.0%,较2022年的15.8%小幅上升。其他心外科手术占比5.7%,CABG合并瓣膜开放手术占比2.2%,这类复合手术对技术要求更高,主要在大型三级医院开展。

冠状动脉旁路移植术发展现状

技术普及与规模扩大

CABG作为冠心病外科治疗的核心技术,2023年发展态势良好。全国673家医院开展CABG,较2022年的571家增加102家,增幅17.9%。其中三级医院616家,二级医院57家,显示这项技术正逐步向基层医院扩展。手术量方面,2023年完成CABG 6.5万人次,较2022年的5.0万人次增长30.0%。三级医院手术量占98.9%,体现了CABG对技术水平和设备条件的高要求。

接受CABG的患者平均年龄为63.2±8.9岁,女性占25.7%,这一年龄结构反映了冠心病发病的流行病学特点。合并疾病方面,高血压患者占62.2%,糖尿病患者占39.7%,脑卒中患者占31.0%,显示CABG患者普遍存在多重心血管危险因素,手术风险相对较高。

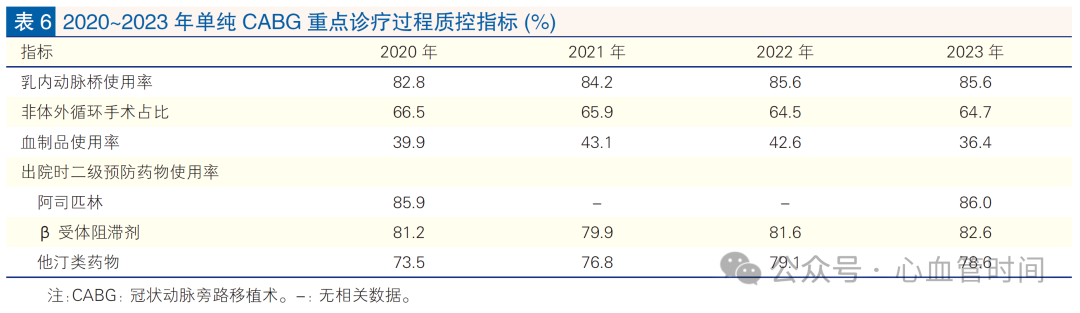

过程质控指标详细数据

根据单病种平台565家医院上报数据,2023年CABG的关键技术指标表现良好。乳内动脉桥使用率达到85.6%,与2022年持平,维持在较高水平。乳内动脉桥具有更好的长期通畅率,相关研究表明其10年通畅率可达90%以上,远优于静脉桥的50-60%通畅率,其高使用率体现了我国CABG技术的规范化程度。非体外循环手术占比为64.7%,较2022年的64.5%略有上升,非体外循环CABG能够减少体外循环相关并发症,特别适用于高危患者,这一比例的维持体现了微创化理念在CABG中的广泛应用。

血制品使用率为36.4%,较2022年的42.6%明显下降,这一改善反映了血液保护技术的进步和精细化管理水平的提升。围手术期药物管理方面,出院时阿司匹林使用率86.0%,β受体阻滞剂使用率82.6%(2022年:81.6%),他汀类药物使用率78.6%(2022年:79.1%),这些二级预防药物的使用率直接关系到患者长期预后。

结果质控指标

2023年CABG患者结局数据显示治疗效果持续改善。中位住院时长为19天,住院死亡率为1.1%,较2022年的1.5%下降0.4个百分点。经风险标化后,住院死亡率为0.9%,较2022年的1.2%下降0.3个百分点。非康复离院率为2.7%,较2022年的3.0%下降0.3个百分点,经风险标化后非康复离院率为2.3%,较2022年的2.6%下降0.3个百分点。这些指标的全面改善表明我国CABG技术水平和围手术期管理质量在持续提升,已达到国际先进水平。

瓣膜开放手术发展现状

整体发展规模

2023年瓣膜开放手术发展迅速,727家医院开展此类手术,其中三级医院681家,较2022年的601家增加80家;二级医院46家,较2022年的31家增加15家。手术总量达到7.0万人次,较2022年的5.6万人次增长25.0%,2023年三级医院手术量占比为99.4%,二级医院手术量占0.5%,显示瓣膜手术对技术水平的高要求。在瓣膜手术构成中,单纯二尖瓣手术2.9万人次,单纯主动脉瓣手术2.9万人次,较2022年(单纯二尖瓣手术2.3万人次,单纯主动脉瓣手术1.1万人次)均显著增长。

接受瓣膜开放手术的患者平均年龄为57.1±11.7岁,女性占47.0%。合并疾病中,风湿性心脏病占49.4%,高血压占27.3%,脑卒中占15.6%。风湿性心脏病仍是我国瓣膜疾病的主要病因,这与发达国家以退行性瓣膜病为主的疾病谱存在明显差异,反映了我国瓣膜疾病防治的特殊性。

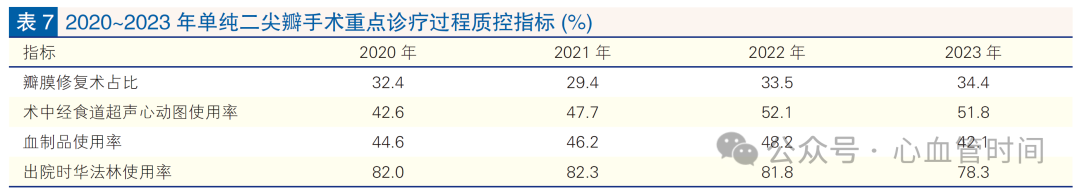

单纯二尖瓣手术技术质量

单纯二尖瓣手术的关键质量指标显示技术水平不断提升。根据2023年523家医院上报数据,瓣膜修复术占比达到34.4%,较2020年的32.4%、2021年的29.4%、2022年的33.5%呈稳步上升趋势。瓣膜修复相比瓣膜置换具有明显优势,包括保留患者自身组织、避免抗凝相关并发症、改善长期生存率等,这一比例的提升反映了我国二尖瓣手术技术的精细化发展。

术中经食道超声心动图使用率为51.8%,较2020年的42.6%、2022年的52.1%总体呈上升趋势。这项技术能够实时评估修复效果,指导手术决策,其使用率提升反映了手术精细化程度的改善。血制品使用率为42.1%,较2022年的48.2%下降6.1个百分点,体现了血液保护技术的进步。出院时华法林使用率为78.3%,较2022年的81.8%下降3.5个百分点,这可能与新型抗凝药物的应用以及瓣膜修复比例提升有关。

单纯二尖瓣手术患者中位住院时长为19天,住院死亡率为1.0%,较2022年的1.2%下降0.2个百分点。经风险标化后住院死亡率为0.8%,略低于2022年的0.9%。非康复离院率为2.7%,低于2022年的2.9%,经风险标化后非康复离院率为2.3%,低于2022年的2.5%。

单纯主动脉瓣手术发展

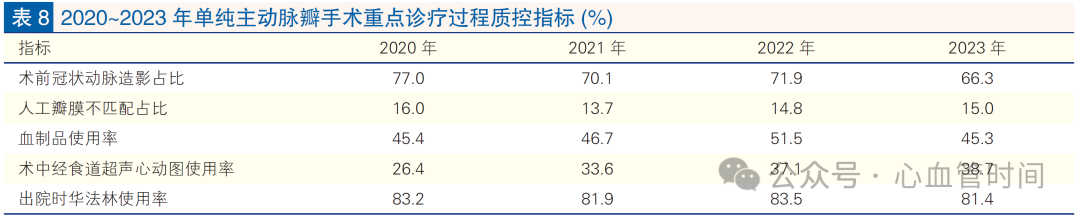

单纯主动脉瓣手术的质量指标同样表现良好。根据2023年507家医院上报数据,术前冠状动脉造影占比为66.3%,较2022年的71.9%下降5.6个百分点,这可能与冠状动脉CT血管成像(CCTA)等无创检查技术普及有关。人工瓣膜不匹配占比为15.0%,与2022年的14.8%基本稳定,这一指标反映了手术技术的标准化程度。血制品使用率为45.3%,较2022年的51.5%下降6.2个百分点,术中经食道超声心动图使用率为38.7%,较2020年的26.4%显著提升,显示精细化手术理念的广泛应用。出院时华法林使用率为81.4%,较2022年的83.5%下降2.1个百分点。

单纯主动脉瓣手术患者中位住院时长为17天,较二尖瓣手术稍短。住院死亡率为0.8%,较2022年的1.0%下降0.2个百分点,经风险标化后住院死亡率仅为0.5%,低于2022年的0.6%。非康复离院率为2.0%,略低于2022年的2.2%,经风险标化后非康复离院率为1.3%,也略低于2022年的1.4%,各项指标均表现良好。

先天性心脏病开放手术技术进展

技术普及与能力建设

2023年先天性心脏病开放手术发展稳步推进,697家医院开展先天性心脏病开放手术,较2022年增加84家。其中三级医院625家,二级医院72家,这种分布格局体现了先天性心脏病诊疗对技术水平和综合医疗条件的高要求。共开展先天性心脏病手术13万人次(含先天性心脏病开放手术和介入治疗技术),其中先天性心脏病开放手术3.8万人次。

由于相当一部分先天性心脏病介入治疗由心外科医师完成,因此本报告将先天性心脏病介入治疗技术纳入手术量统计。这一统计方法反映了先天性心脏病诊疗中多学科协作的特点,也体现了心外科医师在复杂先心病介入治疗中的重要作用。

结果质控指标

2023年先天性心脏病开放手术结局数据表现优异。患者中位住院时长为19天,住院死亡率为0.5%,与2022年持平,经风险标化后住院死亡率为0.3%,达到国际先进水平。这一水平的实现得益于我国在复杂先心病治疗方面技术的日趋成熟,以及围手术期管理水平的不断提升。

非康复离院率为1.6%,较2022年的1.4%小幅上升0.2个百分点,经风险标化后非康复离院率为1.1%,高于2022年的0.8%,上升0.3个百分点。这一指标的轻微升高可能与收治病例复杂程度增加有关,随着技术水平提升,更多复杂病例得到手术机会,但同时也对围手术期管理提出了更高要求。

大血管外科技术突破性发展

主动脉腔内手术爆发式增长

主动脉腔内手术代表了近年来心血管外科最重要的技术进步之一。2023年,1663家医院开展主动脉腔内手术,占收治心血管病住院患者医院数量的20.5%,其中三级医院1301家,二级医院362家。与2022年相比,纳入监测的医院数量增加了27.5%,其中三级医院增加19.5%,二级医院增加68.4%,二级医院的快速发展体现了腔内技术相对易于普及的特点。

手术量更是实现跨越式发展,共开展主动脉腔内修复手术6.1万人次,其中三级医院6.0万人次,二级医院0.1万人次。与2022年相比,2023年主动脉腔内修复手术量增加35.6%,其中三级医院增加34.8%,二级医院增加61.9%。这种快速增长主要源于技术相对成熟、创伤较小、恢复快速、基层医院易于开展等优势。

接受主动脉腔内手术的患者平均年龄为63.4±12.7岁,女性占17.2%。合并疾病中,高血压占74.7%,肝脏疾病占21.8%,脑卒中占16.4%。高龄患者比例较高,体现了腔内技术在高危患者中的应用优势。

2023年主动脉腔内手术患者的中位住院时长为11天,其中三级医院为11天,二级医院为12天,30天再入院率为5.9%。住院死亡率为1.3%,其中三级医院和二级医院均为1.3%,调整患者年龄、性别等人口学特征以及合并症等临床特征后,医院水平风险标化的住院死亡率为1.2%。与2022年相比,2023年主动脉腔内手术患者的住院死亡率降低7.1%,风险标化的住院死亡率降低7.7%。非康复离院率为4.0%,其中三级医院和二级医院分别为3.9%、5.9%,调整患者相关因素后,医院水平风险标化的非康复离院率为3.5%。与2022年相比,2023年主动脉腔内手术患者的非康复离院率降低4.8%,风险标化的非康复离院率降低5.4%,显示技术成熟度和围手术期管理水平的显著提升。

主动脉开放手术稳步发展

2023年,590家医院开展主动脉开放手术,较2022年增长13.9%,占收治心血管病住院患者医院数量的7.3%。其中三级医院563家,较2022年增长13.1%;二级医院27家,较2022年增长35.0%。共开展主动脉开放手术2.8万人次,较2022年增长27.3%;其中三级医院2.8万人次,较2022年增长26.0%;二级医院151人次。

主动脉开放手术患者的平均年龄为54.8±12.4岁,女性占25.0%。合并疾病居前三位的分别为高血压61.5%、冠心病21.9%和肝脏疾病20.1%。相比腔内手术患者,开放手术患者更年轻,反映了开放手术在年轻患者中的应用特点。

2023年主动脉开放手术患者的中位住院时长为18天,其中三级医院为18天,二级医院为20天,30天再入院率为5.0%。住院死亡率为3.9%,其中三级医院和二级医院分别为3.9%、4.0%,调整患者年龄、性别等人口学特征以及合并症等临床特征后,医院水平风险标化的住院死亡率为3.0%,其中三级医院和二级医院均为3.0%。与2022年相比,2023年主动脉开放手术患者的住院死亡率降低18.8%,风险标化的住院死亡率降低16.7%,显示技术水平的持续改进。

特定术式质量分析

单病种平台数据显示,2023年上报主动脉腔内手术病例的医院有845家,其中三级医院768家,二级医院74家。共开展主动脉腔内手术3.4万人次,其中胸主动脉腔内修复手术(TEVAR)1.7万人次,术中主动脉重要分支重建比例为18.0%;在接受分支重建的患者中,锁骨下动脉重建比例为93.1%。TEVAR术中牺牲分支动脉的患者比例为1.76%。在1.4万人次腹主动脉腔内修复手术(EVAR)患者中,牺牲髂内动脉的患者比例为5.7%。

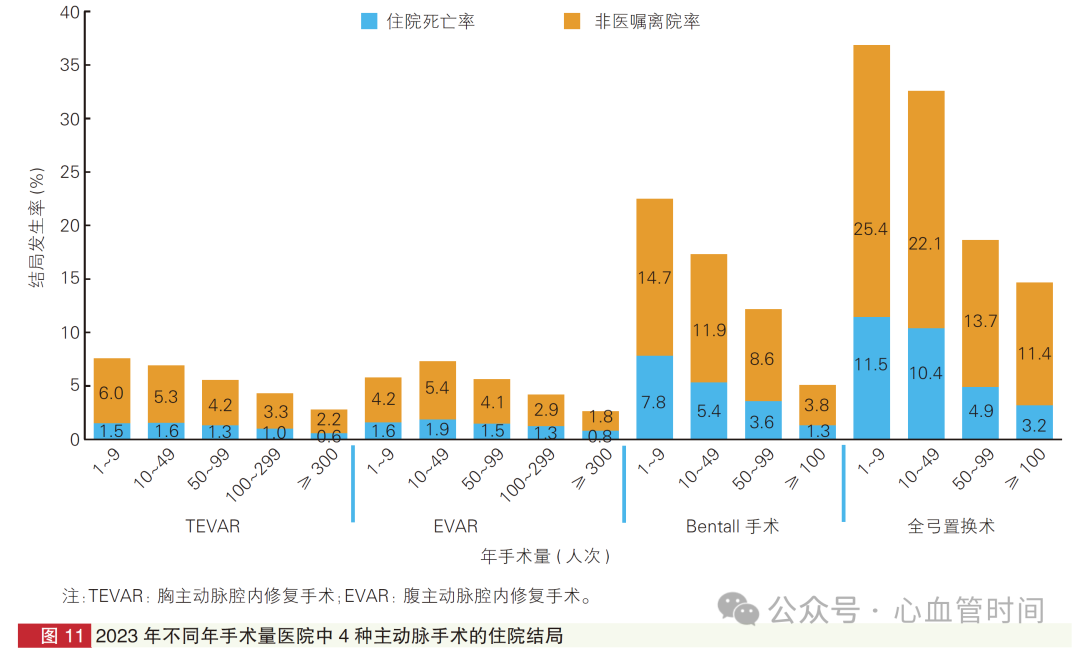

针对不同年手术量医院的质量分析揭示了显著的量效关系。TEVAR手术中,年手术量1-9人次医院的住院死亡率为6.0%,非医嘱离院率为25.4%;年手术量10-49人次医院的住院死亡率为5.3%,非医嘱离院率为22.1%;年手术量50-99人次医院的住院死亡率为4.2%,非医嘱离院率为11.5%;年手术量100-299人次医院的住院死亡率为3.3%,非医嘱离院率为10.4%;年手术量≥300人次医院的住院死亡率为2.2%,非医嘱离院率为11.4%。

EVAR手术同样显示明显的量效关系,年手术量1-9人次医院的住院死亡率为4.2%,非医嘱离院率为14.7%;年手术量≥300人次医院的住院死亡率降至1.8%,非医嘱离院率降至3.2%。Bentall手术表现出更加明显的量效关系,年手术量1-9人次医院的住院死亡率为14.7%,而年手术量≥100人次医院的住院死亡率降至1.6%。全弓置换术患者的住院死亡率、非医嘱离院率在年手术量>50人次的医院显著降低。这些数据清晰地表明,手术量与质量之间存在显著的正相关关系,为医疗资源配置和技术准入标准制定提供了重要依据。

主动脉疾病诊疗质量分析

主动脉夹层诊疗现状

主动脉夹层作为心血管外科急危重症,其诊疗质量直接反映医院综合救治能力。2023年,3926家医院收治主动脉夹层患者,占收治心血管病住院患者医院数量的48.4%。共收治主动脉夹层住院患者7.4万人次,其中58.6%的患者通过急诊收治入院。在上述住院患者中,A型主动脉夹层患者2.5万人次,B型主动脉夹层患者3.6万人次,不能明确判定类型的主动脉夹层患者1.2万人次。

主动脉夹层住院患者的平均年龄为58.5±13.8岁,女性占24.2%。合并高血压的患者比例最高,为77.3%,体现了高血压在主动脉夹层发病中的重要作用。34.5%的主动脉夹层住院患者接受腔内手术,18.5%的患者接受开放手术,47.0%的患者未接受手术治疗。手术治疗比例的提升反映了治疗理念的转变和技术能力的增强。

2023年主动脉夹层患者的住院死亡率为4.5%,非康复离院率为17.4%。其中,A型主动脉夹层患者的住院死亡率为8.5%,非康复离院率为25.3%;B型主动脉夹层患者的住院死亡率为1.7%,非康复离院率为11.5%。在未接受手术的患者中,57.1%的患者离院方式为医嘱离院,11.4%为医嘱转院,22.1%为非医嘱离院,6.7%的患者死亡。接受手术治疗的患者住院死亡率为2.5%,非康复离院率为7.7%;其中,接受腔内手术的患者住院死亡率为1.0%,非康复离院率为3.9%;接受开放手术的患者住院死亡率为5.6%,非康复离院率为14.6%。这些数据表明,积极的手术干预能够显著改善主动脉夹层患者预后,特别是腔内技术的应用使更多患者受益。

主动脉瘤诊疗现状

2023年主动脉瘤诊疗数据显示病情相对稳定的特点。2606家医院收治主动脉瘤住院患者,占收治心血管病住院患者医院数量的32.1%。共收治主动脉瘤住院患者4.1万人次,其中22.3%的患者通过急诊收治入院。主动脉瘤住院患者的平均年龄为67.5±11.8岁,女性占20.3%。62.0%的主动脉瘤住院患者合并高血压。

48.9%的主动脉瘤住院患者接受腔内手术,13.8%的患者接受开放手术,37.3%的患者未接受手术治疗。腔内手术比例明显高于开放手术,体现了微创治疗理念的普及。

2023年主动脉瘤患者的住院死亡率为0.5%,非康复离院率为6.9%。接受手术治疗的主动脉瘤患者住院死亡率为0.6%,非康复离院率为2.0%;其中,接受腔内手术的患者住院死亡率为0.5%,非康复离院率为1.9%;接受开放手术的患者住院死亡率为1.1%,非康复离院率为3.1%。主动脉瘤相比主动脉夹层病情相对稳定,患者预后明显更好,体现了择期手术与急诊手术在风险控制方面的差异。

体外循环与体外生命支持

ECMO技术普及与发展

2023年具备ECMO治疗技术的医院有1004家,较2022年增加22.7%;其中三级医院868家85.5%,较2022年增加19.4%;二级医院136家13.5%,较2022年增加49.5%。共1.6万人次患者接受ECMO支持,较2022年增加28.2%;其中三级医院占97.6%,二级医院占2.4%。接受ECMO支持的住院患者平均年龄为54.6±18.7岁,女性占30.0%,合并疾病居前三位的分别为肾脏疾病45.6%、肝脏疾病42.0%、高血压34.7%。

ECMO治疗结果质控指标

2023年接受ECMO支持的住院患者中位住院时长为11天,其中三级医院为11天,二级医院为4天,较2022年增加3天。住院死亡率为30.7%,其中三级医院为31.0%,二级医院为19.1%,二级医院较2022年下降7.1个百分点。非康复离院率为58.0%,其中三级医院和二级医院分别为58.5%和39.3%。30天再入院率为7.3%,较2022年的7.5%略有下降;其中三级医院为6.5%,二级医院为29.9%,二级医院较2022年升高7.8个百分点。

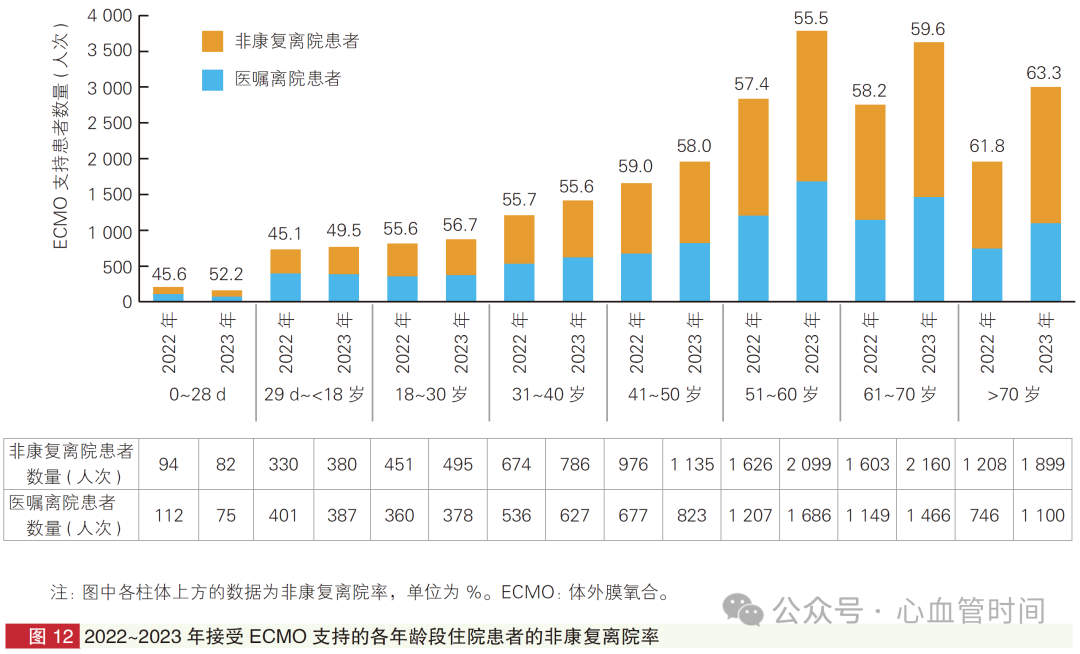

与2022年相比,2023年接受ECMO支持的儿童(29天至小于18岁)、18-30岁成人、大于60岁老年住院患者数量分别增加了4.9%、7.6%和40.7%,非康复离院率分别升高了4.4个百分点、1.1个百分点和1.5个百分点;2023年接受ECMO支持的31-60岁成人住院患者共7156人次,与2022年相比增加了25.6%,非康复离院率57.5%较2022年下降了1.3个百分点。

ECMO合并心血管相关操作

在2023年接受ECMO支持的住院患者中,治疗过程中发生心脏骤停2390人次,占15.3%,其非康复离院率为77.5%。使用主动脉内球囊反搏(IABP)的患者2047人次,占13.1%,其非康复离院率为60.9%。未使用IABP的患者13531人次,占86.9%,其非康复离院率为57.6%。接受连续肾脏替代治疗(CRRT)的患者5086人次,占32.6%,其非康复离院率为73.1%。未接受CRRT的患者10492人次,占67.4%,其非康复离院率为50.7%。

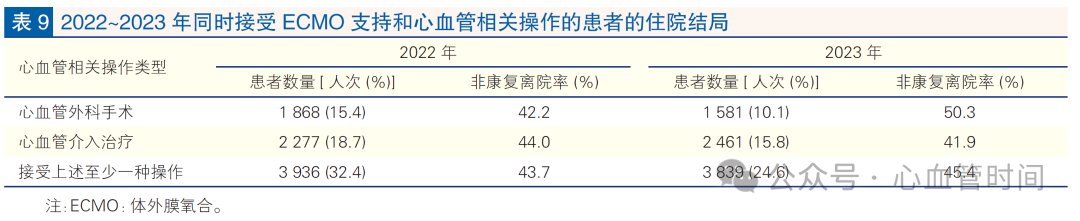

在2023年接受ECMO支持的住院患者中,治疗过程中接受心血管相关操作(包括心血管外科手术和介入治疗)的患者占比为24.6%,较2022年降低2.5%,其非康复离院率为45.4%,较2022年升高1.7%。具体包括心血管外科手术1581人次10.1%,非康复离院率50.3%;心血管介入治疗2461人次15.8%,非康复离院率41.9%;接受上述至少一种操作3839人次24.6%,非康复离院率45.4%。

ECMO相关并发症

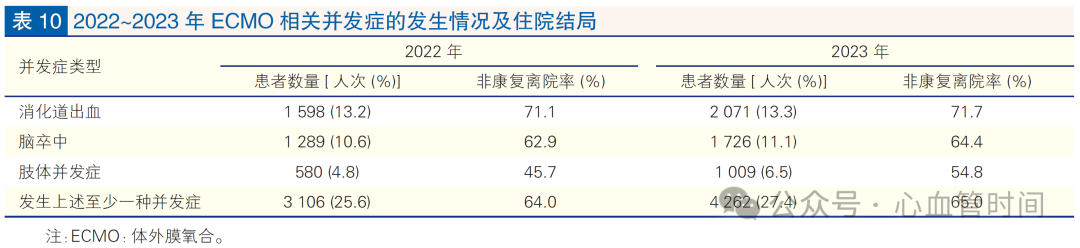

ECMO相关并发症主要有3类,包括肢体并发症、脑卒中及消化道出血。2023年接受ECMO支持的患者中上述并发症发生率与2022年相比均升高,其中消化道出血发生率依然最高,患者住院结局更差。发生ECMO相关并发症的患者占27.4%,非康复离院率为65.0%。未发生ECMO相关并发症的患者占72.6%,非康复离院率为55.4%。

具体并发症数据显示,消化道出血2071人次13.3%,非康复离院率71.7%;脑卒中1726人次11.1%,非康复离院率64.4%;肢体并发症1009人次6.5%,非康复离院率54.8%;发生上述至少一种并发症4262人次27.4%,非康复离院率65.0%。

心血管外科整体质量水平评估

总体质量指标

2023年心血管外科手术整体质量数据显示良好的发展态势。总手术量38.1万人次,住院死亡率1.8%,较2022年的1.9%下降0.1个百分点。经风险标化后住院死亡率仍为1.8%,略低于2022年的1.9%。非康复离院率为4.3%,与2022年持平,经风险标化后非康复离院率为4.2%,较2022年的4.4%下降0.2个百分点。

各类手术死亡率对比与国际比较

2023年各类心脏手术住院死亡率的对比分析显示了不同术式的风险水平。先天性心脏病开放手术和主动脉瘤的死亡率最低,均为0.5%,主动脉瓣手术0.8%,二尖瓣手术1.0%,CABG为1.1%,主动脉腔内手术1.3%,主动脉开放手术3.9%,主动脉夹层总体4.5%,A型主动脉夹层8.5%为最高。

通过与国际先进水平对比,我国心血管外科主要术式的死亡率已达到较高水平。CABG死亡率1.1%已接近国际先进水平(通常1-2%),先天性心脏病手术死亡率0.5%达到国际领先水平,瓣膜手术死亡率0.8-1.0%处于国际中上水平,主动脉夹层手术死亡率考虑到疾病复杂性属于合理范围。这些数据表明我国心血管外科技术水平已达到国际先进行列。

技术发展趋势

从各项数据可以看出,微创化已成为心血管外科发展的主要趋势。腔内技术在大血管疾病治疗中快速普及,非体外循环CABG比例维持在高水平,瓣膜修复术比例稳步提升。技术下沉效果显著,二级医院在各个专业领域的参与度都在提升,心血管外科医院总数中二级医院占比超过三分之一,技术相对简单的腔内手术在二级医院快速发展,质控体系的完善保障了技术下沉的安全性。

虽然整体质量指标表现良好,但仍存在改进空间。不同地区、不同级别医院间质量差异仍然存在,复杂手术的并发症率仍需进一步降低,长期随访体系有待完善。特别是ECMO等高难度技术,虽然救治能力在提升,但死亡率仍然较高,需要在适应证选择、围手术期管理、并发症预防等方面进一步优化。

未来发展应重点关注技术规范化、人才培养、器械创新等方面,建立更加完善的技术准入标准和质控体系,确保手术质量的同质化发展。同时,应加强基层医院与上级医院的协作,建立完善的分级诊疗体系和转诊机制,让不同复杂程度的患者在相应级别的医院得到最适宜的治疗。

基于《2024年国家医疗服务与质量安全报告》的详实数据分析,我国心血管外科在2023年实现了规模扩张与质量提升的双重目标。各类手术的技术普及程度不断提高,医疗质量持续改善,死亡率等核心指标已接近国际先进水平。随着技术创新、人才培养和质控体系的进一步完善,我国心血管外科必将为广大患者提供更加优质、安全的医疗服务。

- 搜索

-

- 1000℃李寰:先心病肺动脉高压能根治吗?

- 1000℃除了吃药,骨质疏松还能如何治疗?

- 1000℃抱孩子谁不会呢?保护脊柱的抱孩子姿势了解一下

- 1000℃妇科检查有哪些项目?

- 1000℃妇科检查前应做哪些准备?

- 1000℃女性莫名烦躁—不好惹的黄体期

- 1000℃会影响患者智力的癫痫病

- 1000℃治女性盆腔炎的费用是多少?

- 标签列表

-

- 星座 (702)

- 孩子 (526)

- 恋爱 (505)

- 婴儿车 (390)

- 宝宝 (328)

- 狮子座 (313)

- 金牛座 (313)

- 摩羯座 (302)

- 白羊座 (301)

- 天蝎座 (294)

- 巨蟹座 (289)

- 双子座 (289)

- 处女座 (285)

- 天秤座 (276)

- 双鱼座 (268)

- 婴儿 (265)

- 水瓶座 (260)

- 射手座 (239)

- 不完美妈妈 (173)

- 跳槽那些事儿 (168)

- baby (140)

- 女婴 (132)

- 生肖 (129)

- 女儿 (129)

- 民警 (127)

- 狮子 (105)

- NBA (101)

- 家长 (97)

- 怀孕 (95)

- 儿童 (93)

- 交警 (89)

- 孕妇 (77)

- 儿子 (75)

- Angelababy (74)

- 父母 (74)

- 幼儿园 (73)

- 医院 (69)

- 童车 (66)

- 女子 (60)

- 郑州 (58)