首页 > 医疗资讯/ 正文

痴呆作为国际公认的主要致残和因老年依赖性及死亡的原因之一,每年约有1000万人被确诊。诊断对患者及其照护者生活质量和医疗安排影响重大。当前已有关于存活时间的相关数据,但不同国家机构甚至同一国家内的预后报告较为分散且差异显著,医疗界对此存在普遍困惑,尤其缺乏整体且细致的生存期和功能状态转归信息。护理院入院时间作为患者功能下降和照护需求重要指标,却常被忽视或研究不足。

基于此,近期发表在BMJ杂志的一项研究整合多种文献,旨在定量总结诊断后生存周期和护理院入院的时间分布,并探究影响预后的关键因素。

研究人员从Medline、Embase、Web of Science、Cochrane及Google Scholar检索了至2024年7月止的长程纵向研究,纳入样本数≥150且随访≥1年的痴呆患者研究,排除急性住院时招募及仅报告发病率或均数存活期的研究,优先提取中位生存时间及护理院入院时间数据。采用机器学习辅助筛选与双重独立数据提取,结合新星-渥太华评估量表(Newcastle-Ottawa Scale)评价研究质量,并进行加权元回归分析以探讨病人及研究特征对预后的影响。

主要结果

1,纳入研究基本情况

纳入261项研究,包含439个不同患者群体,涉及5553960名患者存活数据及352990名护理院入院数据。研究地区主要分布于欧洲(55%)、北美(27%)、亚洲(13%),年龄中位数约为78.8岁,女性占比63%,临床诊断为主,随访中位时间7年。

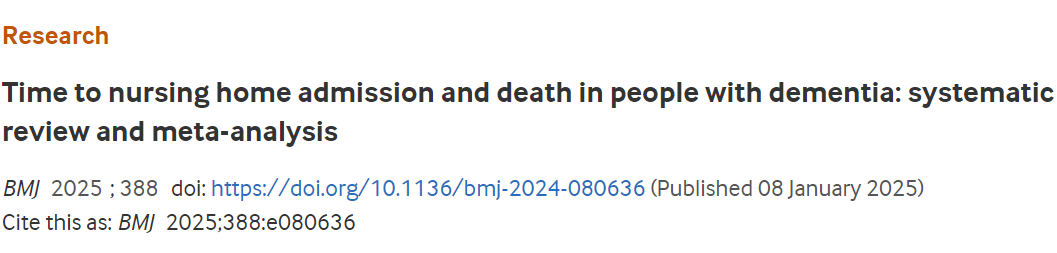

2,痴呆患者存活时间

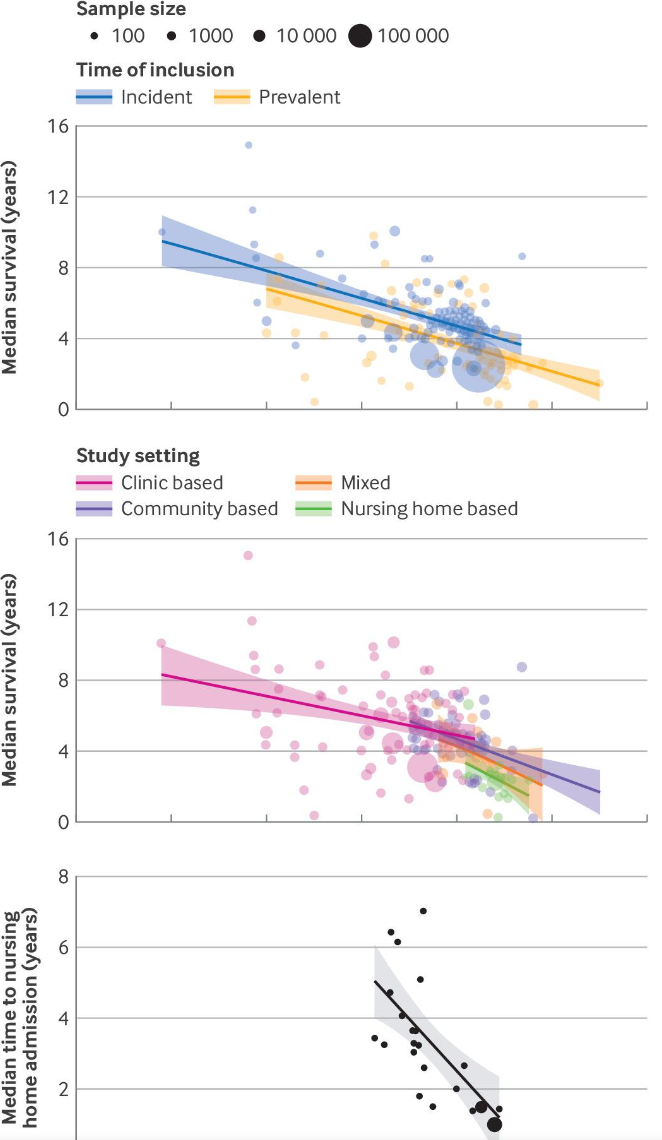

- 诊断时中位生存期为4.8年,5年存活率约51%。

- 生存时间明显受诊断时年龄影响,每增加10岁,中位生存减少约1.4年。

- 女性入诊断时年龄通常较大,若调整年龄影响,男女存活无显著差异。

- 阿尔茨海默病患者存活时间较其他痴呆类型长约0.7年。

- 临床门诊患者存活时间较社区取样长,主要因社区患者年龄更大。

- 亚洲患者生存时间平均长1.1年左右。

- 2000年以后临床基线患者存活时间有所延长,社区研究无此趋势。

图:不同年龄、性别、时间和研究环境下痴呆患者中位生存时间气泡图

3,护理院入院时间及比例

- 护理院入住中位时间为3.3年。

- 诊断后第一年入院率约13%,5年上升至57%。

- 年龄增大与入院时间缩短有关,每增10岁入院时间提前约3年。

- 入院时间无明显性别和痴呆类型差异。

- 亚洲外地区入院时间稍短。

- 多数研究未充分考虑死亡作为竞争风险,可能高估护理院入院概率。

图:痴呆患者诊断后每年存活概率与护理院入院概率箱线图

4,其他因素分析

- 教育年限越高,患者诊断后生存时间略短(每增加一年,生存减少约0.2年),支持认知储备理论。

- 伴侣同住患者存活更长,暗示社会支持可能延缓死亡。

- 病情严重程度指标(如MMSE评分)对生存影响有限,本次分析受限于数据缺失。

- 研究质量总体中等,未明显影响生存或护理院入院估计。

研究价值与讨论

本研究通过大规模整合多中心资料,系统评估了痴呆诊断后患者的生存及护理院入院时间,填补了过去报告分散及预后差异广泛的空白。结果清晰验证了年龄为最主要预后因素,女性寿命表面较长实因诊断年龄偏晚,同时强调痴呆亚型对预后的重要区分意义。护理院入院作为患者功能下降的关键转折,显示高入院率同时伴随较早入住,提示照护资源配置需提前规划。地理区域差异可能反映文化、卫生系统和诊断时机等因素,未来需针对低中收入国家加强研究。研究还指出现有研究方法学差异及数据不足限制了全貌认识,强调需建立更系统标准的数据采集与分析方法,包括充分考虑竞争风险的护理院入院估计。

此外,教育与社会支持对生存的潜在影响提示,非生物医学因素在痴呆预后评估中不可忽视,应纳入未来个体化预后模型设计。研究强调未来工作应着力于诊断时起始点的前瞻性队列,兼顾临床严重度、共病及生活环境等多维因素,提供更精准的预后信息,助力患者、家庭和医护人员的决策支持和护理安排。

原始出处

Brück CC, Mooldijk SS, Kuiper LM, et al. Time to nursing home admission and death in people with dementia: systematic review and meta-analysis. BMJ. 2025;388:e080636. doi:10.1136/bmj-2024-080636.

- 搜索

-

- 1000℃李寰:先心病肺动脉高压能根治吗?

- 1000℃除了吃药,骨质疏松还能如何治疗?

- 1000℃抱孩子谁不会呢?保护脊柱的抱孩子姿势了解一下

- 1000℃妇科检查有哪些项目?

- 1000℃妇科检查前应做哪些准备?

- 1000℃女性莫名烦躁—不好惹的黄体期

- 1000℃会影响患者智力的癫痫病

- 1000℃治女性盆腔炎的费用是多少?

- 标签列表

-

- 星座 (702)

- 孩子 (526)

- 恋爱 (505)

- 婴儿车 (390)

- 宝宝 (328)

- 狮子座 (313)

- 金牛座 (313)

- 摩羯座 (302)

- 白羊座 (301)

- 天蝎座 (294)

- 巨蟹座 (289)

- 双子座 (289)

- 处女座 (285)

- 天秤座 (276)

- 双鱼座 (268)

- 婴儿 (265)

- 水瓶座 (260)

- 射手座 (239)

- 不完美妈妈 (173)

- 跳槽那些事儿 (168)

- baby (140)

- 女婴 (132)

- 生肖 (129)

- 女儿 (129)

- 民警 (127)

- 狮子 (105)

- NBA (101)

- 家长 (97)

- 怀孕 (95)

- 儿童 (93)

- 交警 (89)

- 孕妇 (77)

- 儿子 (75)

- Angelababy (74)

- 父母 (74)

- 幼儿园 (73)

- 医院 (69)

- 童车 (66)

- 女子 (60)

- 郑州 (58)