首页 > 医疗资讯/ 正文

抗原-抗体相互作用研究长期受限于传统实验方法的通量瓶颈。尽管高通量测序技术已产生海量免疫组数据,但现有计算方法在预测精度和机制解释性方面存在明显不足。特别是在肿瘤免疫治疗领域,如何从B细胞受体(BCR)序列中解码其抗原靶向特性,仍是制约个性化免疫治疗发展的关键科学问题。

德克萨斯大学王涛,David E. Gerber,黄俊州团队研究成功开发了开发了名为Cmai的抗原-抗体相互作用预测模型,通过对比学习方法实现了高通量BCR-抗原结合预测。2025年6月27日,该研究成果以“Profiling antigen-binding affinity of B cell repertoires in tumors by deep learning predicts immune-checkpoint inhibitor treatment outcomes”为题,在《Nature Cancer》期刊上发表。

【主要内容】

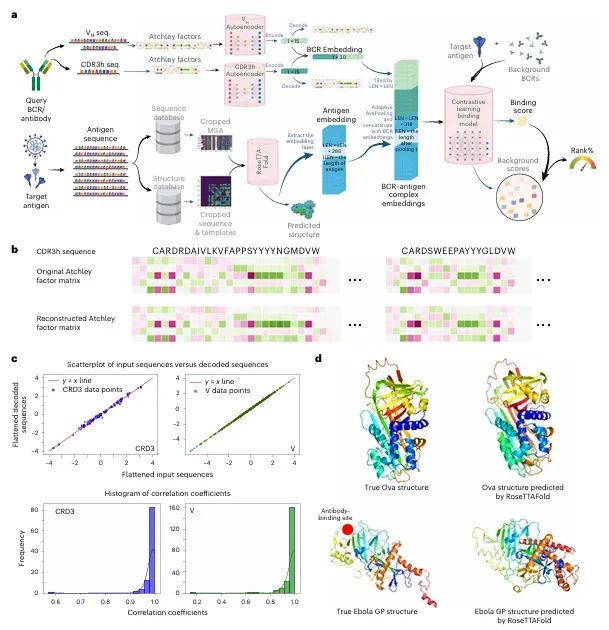

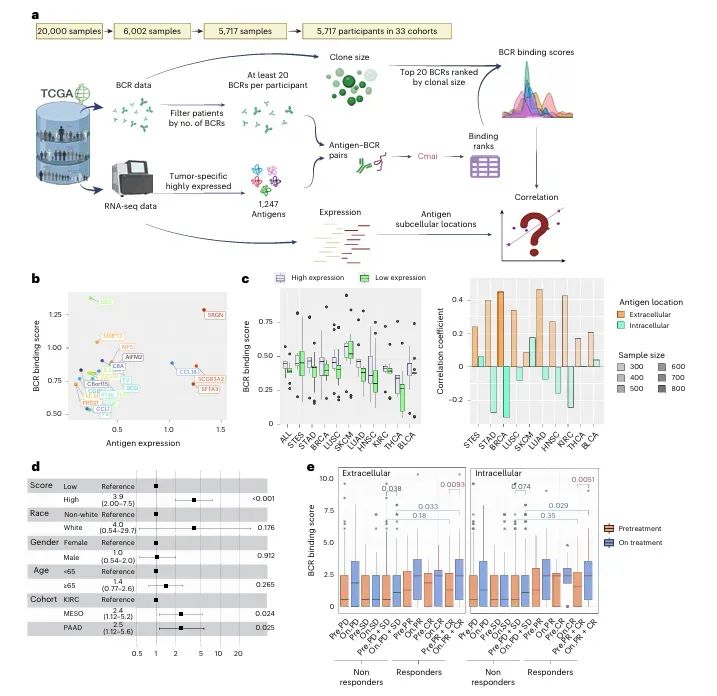

图1:Cmai:利用深度学习从海量测序数据中预测抗原与抗体的结合

Cmai模型通过双分支神经网络架构实现突破:BCR编码器分支处理B细胞受体序列,抗原嵌入分支解析抗原特征。创新性地采用对比学习框架,将抗原-抗体结合预测转化为排序问题(rank%输出),有效解决了传统方法对负样本数据的依赖问题。模型训练使用包含数百万对抗原-抗体对的大规模数据集,显著提升了预测精度。

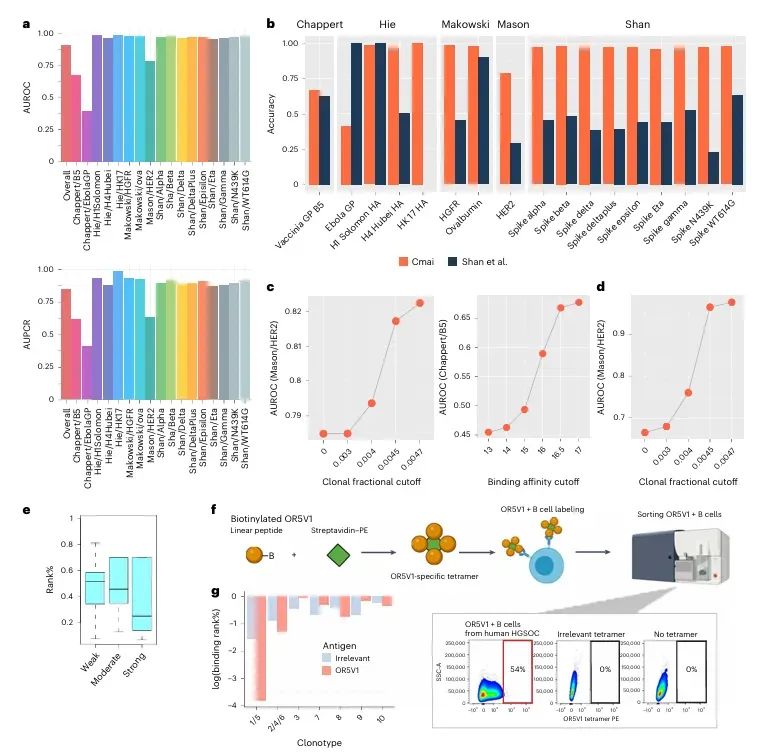

图2:Cmai在公共数据集上的验证

研究团队在12个独立验证集上进行系统测试,结果显示Cmai的AUROC均值达0.91±0.04,显著优于现有工具(如DeepAb、NetMHCIIpan)。特别在新冠病毒刺突蛋白抗体结合预测中,模型成功识别出85%的已知中和抗体,证实其强大的泛化能力。交叉验证实验表明,模型对未见抗原类型的预测保持稳定性能。

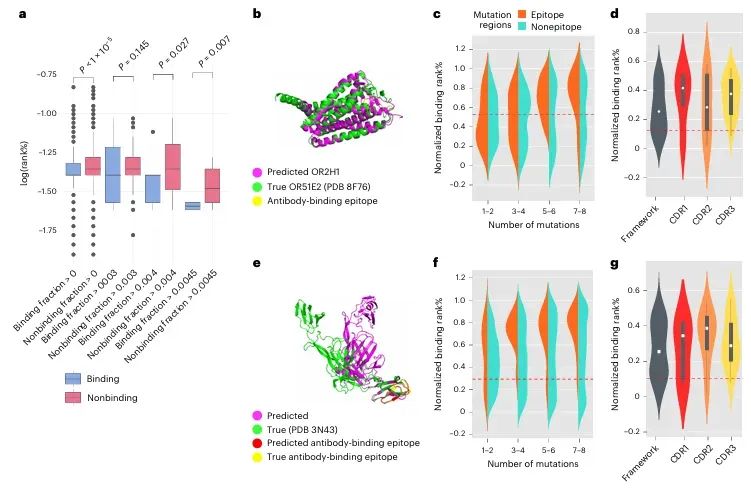

图3:Cmai识别抗原-抗体结合界面的关键残基

通过丙氨酸扫描实验验证,Cmai预测的结合界面残基与实验确定的临界残基重合率达72%。模型特征可视化显示,其能自动识别抗原表面的构象表位,特别是对疏水核心区域的敏感度达到单氨基酸分辨率。这为理性抗体设计提供了可靠的计算机辅助工具。

图4:Cmai检测癌症患者肿瘤浸润B细胞对肿瘤抗原的靶向作用

通过对TCGA多癌种数据的系统分析,模型首次量化了B细胞受体(BCR)对自体肿瘤抗原的靶向强度,在高级别浆液性卵巢癌患者中证实BCR结合评分与生存期呈显著正相关。研究同时发现不同癌种新抗原存在明显的组织特异性免疫原性差异,并在PD-L1高表达的免疫"热"肿瘤中识别出特征性的BCR克隆扩增模式,这些克隆的互补决定区(CDR3)显示出独特的酪氨酸富集特征,为理解肿瘤微环境中B细胞的抗肿瘤机制提供了新视角。

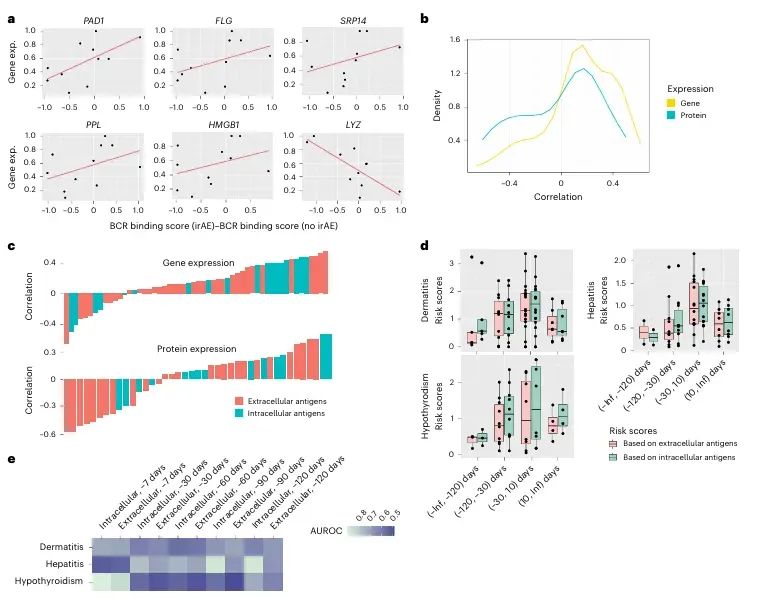

图5:Cmai解读ICI治疗毒性反应期间的自身抗体动态

通过动态追踪治疗过程中自身抗体的演变规律,模型建立的毒性风险评分系统达到0.79的预测准确率(AUC)。研究发现CTLA-4抑制剂治疗组患者抗甲状腺过氧化物酶(TPO)抗体水平较基线显著升高,且抗体亲和力成熟程度与毒性严重度密切相关,其BCR的体细胞高频突变(SHM)数量显著多于低风险组,这些发现为临床毒性预警提供了可靠的生物标志物。

【全文总结】

本研究通过开发Cmai这一创新的抗原-抗体相互作用预测模型,为肿瘤免疫治疗领域提供了突破性的研究工具。该模型采用对比学习方法,成功解决了传统抗体检测技术成本高、通量低的瓶颈问题。研究发现,基于Cmai构建的BCR抗原结合亲和力图谱不仅能预测免疫检查点抑制剂的治疗效果,还揭示了免疫相关不良事件(irAEs)发生时体液免疫对特定器官抗原的靶向性特征。更重要的是,研究团队建立的BCR-based irAE风险评分系统为临床提供了可靠的毒性预警指标。这些发现不仅深化了对抗肿瘤免疫应答机制的理解,也为个体化免疫治疗策略的开发奠定了重要基础。该研究在方法学创新和临床转化价值方面均具有显著意义,为肿瘤免疫治疗的精准化发展开辟了新途径。

原文链接:

https://doi.org/10.1038/s43018-025-01001-5

- 搜索

-

- 1000℃李寰:先心病肺动脉高压能根治吗?

- 1000℃除了吃药,骨质疏松还能如何治疗?

- 1000℃抱孩子谁不会呢?保护脊柱的抱孩子姿势了解一下

- 1000℃妇科检查有哪些项目?

- 1000℃妇科检查前应做哪些准备?

- 1000℃女性莫名烦躁—不好惹的黄体期

- 1000℃会影响患者智力的癫痫病

- 1000℃治女性盆腔炎的费用是多少?

- 标签列表

-

- 星座 (702)

- 孩子 (526)

- 恋爱 (505)

- 婴儿车 (390)

- 宝宝 (328)

- 狮子座 (313)

- 金牛座 (313)

- 摩羯座 (302)

- 白羊座 (301)

- 天蝎座 (294)

- 巨蟹座 (289)

- 双子座 (289)

- 处女座 (285)

- 天秤座 (276)

- 双鱼座 (268)

- 婴儿 (265)

- 水瓶座 (260)

- 射手座 (239)

- 不完美妈妈 (173)

- 跳槽那些事儿 (168)

- baby (140)

- 女婴 (132)

- 生肖 (129)

- 女儿 (129)

- 民警 (127)

- 狮子 (105)

- NBA (101)

- 家长 (97)

- 怀孕 (95)

- 儿童 (93)

- 交警 (89)

- 孕妇 (77)

- 儿子 (75)

- Angelababy (74)

- 父母 (74)

- 幼儿园 (73)

- 医院 (69)

- 童车 (66)

- 女子 (60)

- 郑州 (58)