首页 > 医疗资讯/ 正文

摘要

背景与目的

竖脊肌平面阻滞(ESPB)用于儿童手术镇痛的有效性尚未明确。本研究旨在通过更新的系统评价、荟萃分析及试验序贯分析,评估ESPB在儿科大手术中的镇痛效果。

方法

系统检索PubMed、Embase和Cochrane Library中比较全身镇痛联用ESPB与单独全身镇痛的随机对照试验(RCTs)。对连续性结局计算均数差(MD)或标准化均数差(SMD),对二分类结局计算风险比(RR),并报告95%置信区间(CI)。采用I²统计量评估异质性。统计分析使用R软件(4.2.3版)完成。

结果

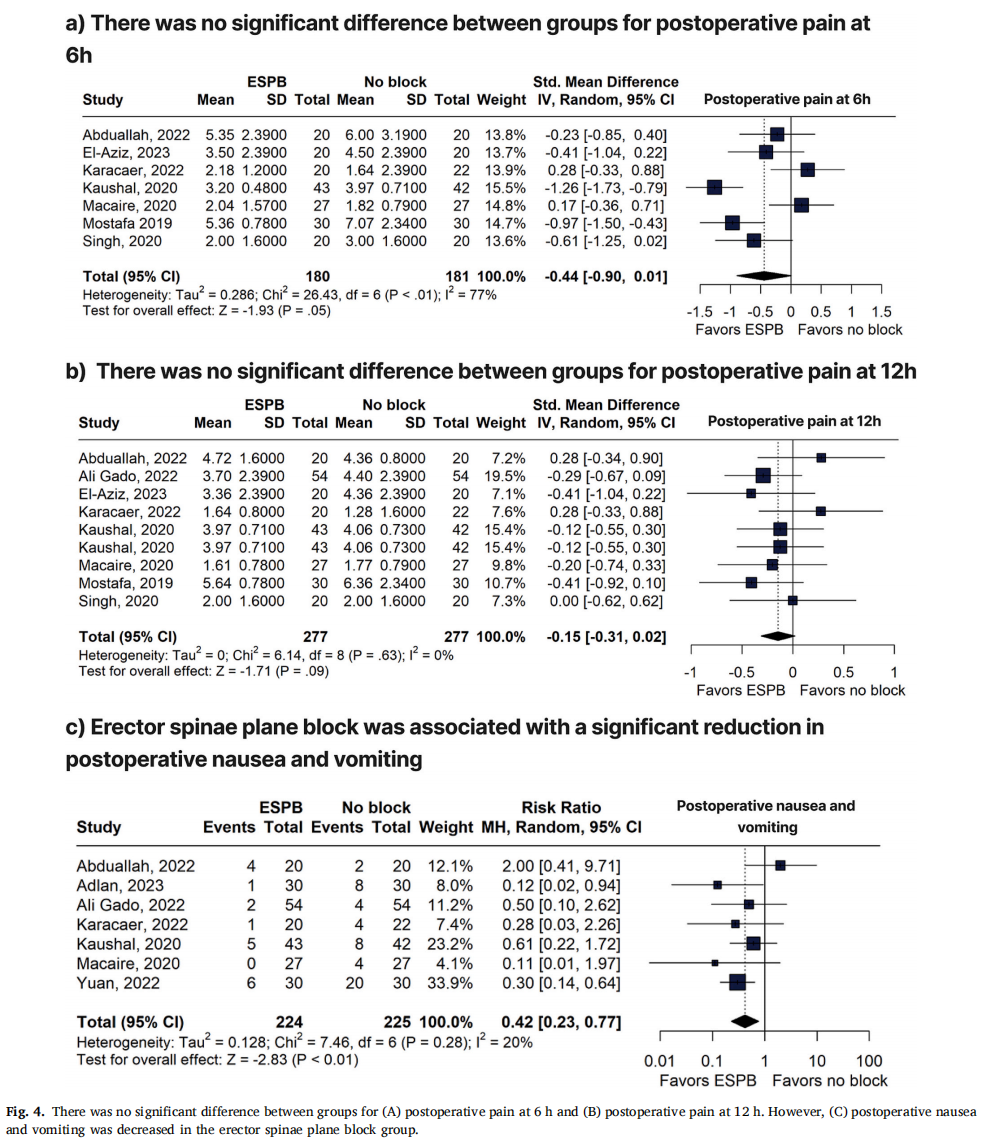

共纳入10项RCTs,涉及570例受试者,其中287例(50.4%)接受ESPB。与单纯全身镇痛相比,ESPB可降低术中阿片类药物用量(MD -1.03 μg/kg;95% CI -1.73至-0.33;p < 0.01)和术后阿片类药物用量(MD -0.08 mg/kg;95% CI -0.12至-0.03;p < 0.01),延长首次镇痛需求时间(MD 138.76分钟;95% CI 84.20至193.32;p < 0.01),并减少术后恶心呕吐(PONV)发生率(RR 0.42;95% CI 0.23至0.77;p < 0.01)。两组在术后6小时(SMD -0.61;95% CI -1.16至-0.07;p = 0.03)和12小时(SMD -0.13;95% CI -0.36至0.11;p = 0.28)的疼痛评分无显著差异,但ESPB组术后24小时疼痛评分更低(SMD -0.59;95% CI -0.97至-0.21;p < 0.01)。

结论

对于接受手术的儿童,ESPB可减少围术期阿片类药物用量、延长首次镇痛需求时间并降低PONV风险,但上述差异的临床意义可能有限。

I. 引言

高达40%的儿科手术患者经历中重度疼痛,其中75%镇痛不足。儿童术后疼痛管理不当可能导致恢复延迟、机械通气时间延长、肺部并发症增加、ICU停留时间和住院时间延长。此外,儿童期未控制的疼痛可能影响未来疼痛感知和情绪健康。区域阻滞联合多模式镇痛是术后疼痛管理和加速康复外科(ERAS)方案的关键,因其可减少阿片类药物用量及其相关副作用(如延迟恢复和慢性疼痛风险)。区域麻醉技术应用广泛,总体安全性良好,超声技术的进步提升了阻滞精准度,促使临床更倾向选择外周神经阻滞和筋膜平面阻滞,而非传统椎管内麻醉。竖脊肌平面阻滞(ESPB)是一种超声引导的筋膜间平面阻滞技术,可作为其他区域阻滞的替代方案。虽然其确切扩散模式尚不明确,但通过在竖脊肌深面不同椎体水平筋膜间隙注射局麻药,可覆盖广泛解剖区域,阻滞脊神经后支(尽管对前支是否受累仍有争议)。相较于胸椎旁阻滞和硬膜外阻滞等技术,ESPB操作更简便、安全性更高,且规避了椎管内麻醉相关风险。既往随机对照试验(RCTs)表明ESPB可有效降低儿童大手术后疼痛。尽管已有meta分析比较ESPB与无阻滞或其他阻滞在儿科手术镇痛中的效果,但其临床获益仍不明确。随着近期更多高质量RCTs的发表及技术标准化程度的提升,本研究通过系统评价、meta分析和试验序贯分析(TSA),旨在明确ESPB是否优于全身镇痛用于儿童大手术。

II 方法

本研究遵循Cochrane协作网推荐规范与系统评价与荟萃分析优先报告条目(PRISMA)指南[20,21]开展系统评价与荟萃分析。研究方案已前瞻性注册于国际系统评价前瞻性注册库(PROSPERO),注册号为CRD42024526204。

纳入与排除标准

基于PICO(人群、干预、对照、结局)框架设定研究筛选标准。满足以下全部纳入标准的研究方可入选:

1.人群:儿童及青少年(<18岁);

2.ASA分级:I-III级(依据美国麻醉医师协会标准);

3.手术类型:全身麻醉下急诊或择期手术;

4.干预措施:比较ESPB与无阻滞或假阻滞;

5.结局指标:报告至少一项预设结局指标;

6.研究类型:随机对照试验(RCT)。

排除标准包括:

1.人群限制:早产儿(胎龄<37周)或新生儿;

2.年龄混杂:纳入成人数据的研究;

3.干预混杂:比较ESPB与其他区域阻滞技术的研究;

4.文献类型:非原创性研究(如综述、会议摘要)。

文献检索策略

系统检索PubMed、Embase、Cochrane Library数据库(建库至2024年2月),采用以下检索词:

ESPB相关术语:竖脊肌平面阻滞(erector spinae plane block)、erector spinae block、ESPB、erector spine block、ESP block、ESB

人群限定:儿童(child)、婴儿(infant)、新生儿(newborn/neonate)、青少年(adolescent/teen)、儿科(pediatric)

研究类型:随机对照试验(RCT)、随机(random/randomly/randomized/randomization)、试验(trial)

检索设置:

未设置语言限制

人工筛查纳入研究的参考文献及既往系统评价以补充潜在文献

结局指标与亚组分析

主要结局指标

纳入分析的结局包括:

1.术中指标:阿片类药物用量

2.术后指标:

阿片类药物用量

首次镇痛需求时间

术后24小时内疼痛评分

拔管时间

ICU停留时间

3.不良事件:术后恶心呕吐(PONV)、心动过缓、瘙痒、发热、低血压

疼痛评分标准化处理

因各研究使用不同疼痛评估量表:

儿童东安大略疼痛量表(CHEOPS)

改良客观疼痛量表(MOPS)

客观疼痛量表(OPS)

FLACC量表(面部、肢体、活动、哭闹、安抚性评分)

统一采用标准化均数差(SMD)进行合并分析,所有研究均通过代理评估(家属/医护人员)报告疼痛强度。

亚组分析与Meta回归

1.亚组分析:按手术类型分层(胸骨切开心脏手术、主动脉缩窄修复术、胸腔镜肺切除术、脾切除术、下腹部手术、髋关节手术),评估组间统计学差异(交互作用显著性设定为P<0.10)

2.Meta回归:探讨患者年龄对ESPB镇痛效果的影响

偏倚风险评估与证据质量分级

评估流程

由两名研究者(D.O.、R.O.M.F.)独立完成偏倚风险评估,分歧通过第三研究者(R.F.)仲裁解决。采用Cochrane偏倚风险评估工具2版(RoB-2)对RCTs进行评价,该工具涵盖5个核心领域:

1.选择偏倚(随机序列生成与分配隐藏)

2.实施偏倚(受试者与研究人员盲法)

3.测量偏倚(结局评估盲法)

4.失访偏倚(数据完整性)

5.报告偏倚(选择性结果报告)

发表偏倚评估

通过漏斗图分析评估研究分布的对称性。由于各结局纳入研究数量较少(n<10),未进行小样本效应或发表偏倚的定量分析。

证据质量评级

基于GRADE(推荐分级的评估、制定与评价)标准,对每个结局的证据质量进行分级:

初始等级:RCTs默认为高质量证据

降级因素:偏倚风险高、结果不一致、间接证据、不精确性、发表偏倚

最终等级:可能降级至中、低或极低质量证据

所有分歧通过共识会议解决。

敏感性分析

针对首次镇痛需求时间、术后24小时内疼痛评分及术后恶心呕吐(PONV)三项关键结局,采用留一法(leave-one-out)敏感性分析评估单项研究对合并分析结果的影响。具体流程:

1.逐步剔除:依次移除每项纳入研究

2.重复分析:每次剔除后重新计算合并效应量

3.稳定性验证:通过效应量方向与幅度的变化评估结果稳健性

统计学分析方法

1.效应量合并

二分类变量:采用风险比(RR)及95%置信区间(CI)

连续型变量:采用均数差(MD)或标准化均数差(SMD)及95%CI

模型选择:基于纳入研究间方法学与人口学异质性,使用DerSimonian-Laird随机效应模型

2.异质性评估

指标:I²统计量结合Cochran Q检验

判断标准:当Q检验p<0.10 且 I²>40%时,认为存在显著异质性

3.亚组分析显著性标准:手术类型分组的交互作用检验设定为p<0.05

4. 分析软件:所有统计分析使用R软件4.3.2版完成

试验序贯分析(TSA)实施要点

1.分析对象

针对首次镇痛需求时间与术后24小时内阿片类药物用量两项结局指标,评估累积证据的检验效能充分性。

2.统计参数设定

检验类型:双侧检验

误差控制:I类错误率5%,II类错误率20%

模型选择:随机效应模型

3.边界生成与校正

构建传统界值与试验序贯监测界值(TSMB)(ESPB组 vs. 无阻滞组)

异质性校正:基于方差法调整

4.效能验证方法

绘制Z得分曲线评估证据充分性

计算确证干预措施效果所需的理论样本量阈值

5.结论判定标准

强证据支持:当累积样本量超过理论阈值,或Z曲线在达到阈值前跨越TSMB

III结果

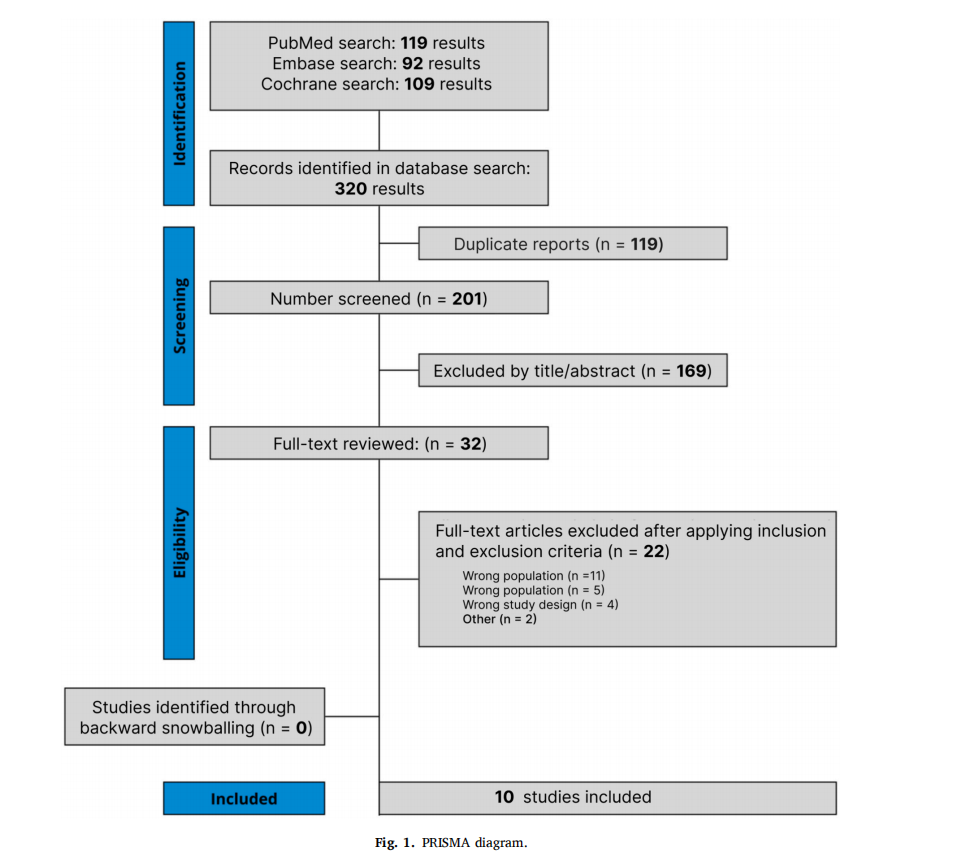

1. 文献筛选结果

2024年2月初始检索共获得320篇文献,经去重及纳入标准筛选后,32篇进入全文评估(流程详见图1)。最终10项研究纳入本系统评价与荟萃分析。

排除主要原因

人群不符:包含成人数据

干预混杂:比较其他区域麻醉技术(如骶管阻滞)

研究设计不符:非RCT(如队列研究、病例对照研究)

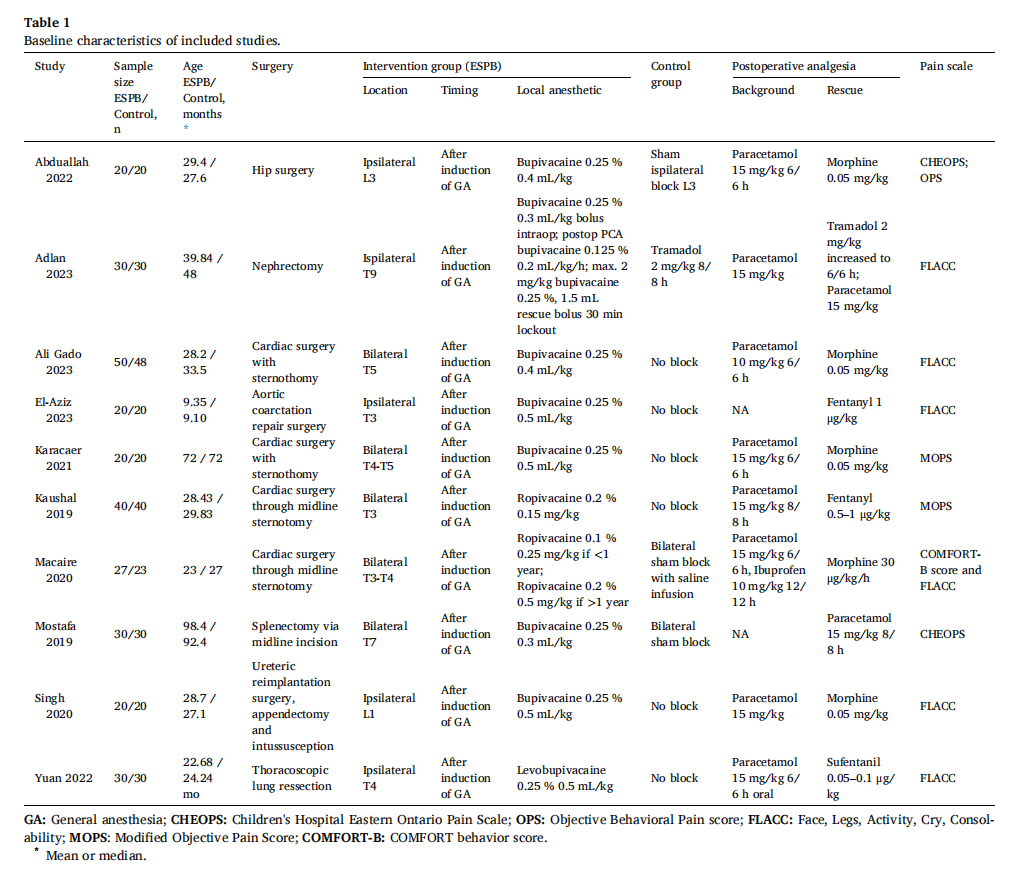

受试者特征

共纳入570例患者,其中287例(50.4%)接受ESPB。患者平均年龄范围9.4~98.4月龄,基线特征组间均衡(见表1)。

2. 合并分析结果

主要镇痛相关结局

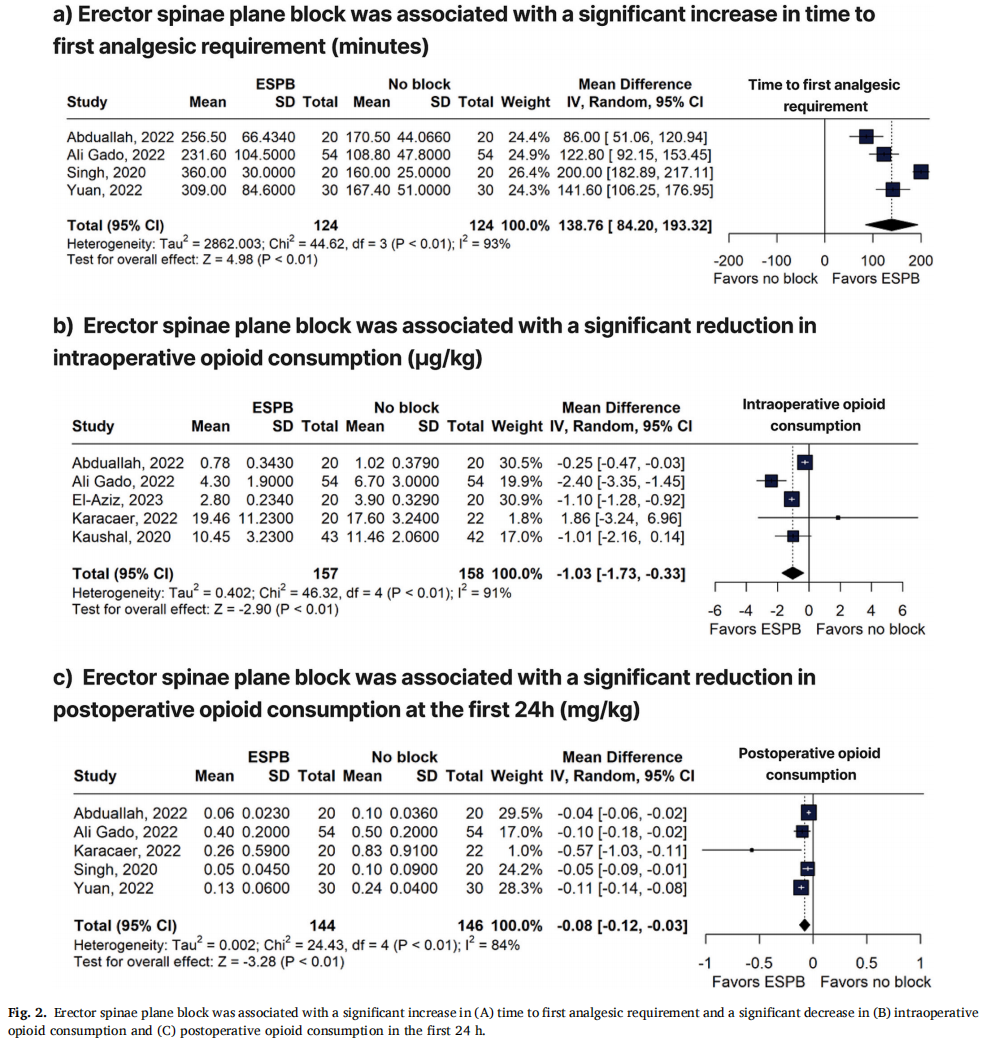

首次镇痛需求时间(4项研究)

ESPB组显著延长(MD 138.76分钟;95%CI 84.20–193.32;p<0.01;I²=93%;图2A)

阿片类药物用量

术中用量(5项研究):ESPB组减少1.03 μg/kg(95%CI -1.73至-0.33;p<0.01;I²=91%;图2B)

术后24h用量(5项研究):ESPB组减少0.08 mg/kg(95%CI -0.12至-0.03;p<0.01;I²=84%;图2C)

术后疼痛评分

24小时(7项研究):ESPB组显著降低(SMD -0.59;95%CI -0.97至-0.21;p<0.01;I²=69%;图3C)

6小时(7项研究):组间无差异(SMD -0.61;95%CI -1.16至-0.07;p=0.03;I²=66%)

12小时(8项研究):组间无差异(SMD -0.13;95%CI -0.36–0.11;p=0.28;I²=11%;图4A)

恢复指标与并发症

恢复进程

ICU停留时间(3项研究):ESPB组缩短3.47小时(95%CI -4.35至-2.59;p<0.01;I²=0%;图3A)

拔管时间(4项研究):ESPB组缩短0.74分钟(95%CI -1.40至-0.08;p=0.03;I²=0%;图3B)

不良事件

PONV(7项研究):ESPB组风险降低58%(RR 0.42;95%CI 0.23–0.77;p<0.01;I²=20%;图4C)

其他并发症:组间无显著差异

心动过缓(RR 0.57;95%CI 0.16–2.04;p=0.39;I²=0%;附图S1)

低血压(RR 0.66;95%CI 0.18–2.49;p=0.54;I²=0%;附图S2)

瘙痒(RR 0.46;95%CI 0.18–1.17;p=0.10;I²=0%;附图S3)

发热(RR 0.99;95%CI 0.35–2.78;p=0.98;I²=0%;附图S4)

3. 亚组分析结果

按手术类型分层的亚组分析显示,首次镇痛需求时间存在显著组间差异(交互作用p<0.01,详见附图S5),具体表现为:

显著获益术式:

① 胸骨切开心脏手术

② 髋关节手术

③ 下腹部手术

④ 胸腔镜肺切除术

上述手术类型中,ESPB组的首次镇痛需求时间显著长于无阻滞组。

4. 敏感性分析和Meta回归结果

敏感性分析

针对首次镇痛需求时间、术后阿片类药物用量及PONV发生率的留一法分析显示:

结果稳健性:剔除任单项研究后,合并效应量方向与幅度保持稳定(详见附图S6、S7及S8)

Meta回归分析

患者年龄与首次镇痛需求时间的镇痛效果存在显著交互作用(交互作用p=0.01):

年龄效应:年长儿童ESPB镇痛获益更显著(效应量随年龄增长而增大)

数据支持:回归结果详见附表S1

<> </> <>5.试验序贯分析(TSA)验证结果</> <>1.首次镇痛需求时间</> <>TSA证实ESPB延长首次镇痛需求时间的证据充分性:</> <>Z曲线跨越TSMB界值</> <>累积样本量达到确证结论所需阈值(详见图S9)</> <>2.术后24h阿片类药物用量</> <>TSA显示ESPB减少术后阿片用量的证据充分:</> <>Z曲线提前跨越TSMB界值</> <>样本量未达理论阈值即获确证结论(详见图S10)</> <>6.偏倚风险评估结果</> <>整体偏倚风险</> <>基于RoB-2偏倚风险评估工具,所有纳入RCTs的总体偏倚风险均判定为低风险(详见附图S11)。</> <>发表偏倚检测</> <>对首次镇痛需求时间、术后与术中阿片类药物用量三项结局的漏斗图进行目测评估,发现存在潜在小样本效应(发表偏倚):</> <>分布特征:相同权重研究的标准误分布呈现不对称性</> <>可视化证据:详见附图S12(首次镇痛时间)、S13(术后用量)、S14(术中用量)</>

讨论

本研究通过系统评价与荟萃分析(纳入10项RCTs),比较了ESPB与无阻滞/假阻滞在儿童大手术中的镇痛效果。ESPB可显著减少围术期阿片类药物用量,延长首次镇痛需求时间,改善术后24小时疼痛评分,缩短拔管时间及ICU停留时间,并降低PONV发生率。然而,除PONV外,其他结局(如疼痛评分与阿片用量)的统计学差异是否具有临床意义仍需谨慎解读。

作用机制与技术优势

ESPB作为一种筋膜平面阻滞技术,其镇痛机制尚未完全阐明。尸体与影像学研究提示,局麻药主要覆盖脊神经后支,而向前支、椎旁间隙的扩散具有不一致性。解剖学发现,上肋横突后韧带间隙与胸椎旁、椎间孔等结构存在潜在连通,这为ESPB替代传统椎旁阻滞提供了理论基础。儿童较薄的筋膜层可能促进更广泛的局麻药扩散,推荐剂量通常为0.2-0.3 mL/kg,可覆盖4-5个椎体节段,产生躯体-内脏联合镇痛及交感神经阻滞效应。

临床证据与争议

既往针对儿童心脏/胸腹部手术的meta分析显示ESPB可改善术后早期(0-6h)疼痛评分并减少镇痛需求,但证据质量较低且临床意义不明确。成人研究则证实ESPB可显著降低术后24-48小时吗啡用量。本研究将证据扩展至儿童群体,证实ESPB可减少术中及术后阿片需求,支持其作为多模式镇痛的重要组成部分,尤其适用于需限制阿片暴露的患儿(如呼吸抑制高风险人群)。

年龄效应与镇痛差异

本研究聚焦9.35-98.4月龄的相对同质人群,但meta回归显示年长儿童获益更显著(镇痛时间更长、阿片用量更少)。这可能与疼痛感知发育差异、药物代谢动力学变化[37]及年长儿童更优的疼痛表达与应对能力相关。

疼痛评估与混杂因素

尽管ESPB组术后24小时疼痛评分显著降低(SMD -0.59),但该差异的临床价值存疑。术后6/12小时评分无组间差异可能与以下因素相关:

局麻药方案与辅助用药的异质性

非阿片类补救镇痛方案(如Mostafa研究)的混杂效应

无阻滞组补救阿片用量增加削弱观察差异

TSA证实ESPB在延长首次镇痛需求时间与减少术后阿片用量方面具有稳健证据支持。

恢复指标解读

ESPB组ICU停留时间与拔管时间虽具统计学显著性,但临床意义需结合手术类型(如心脏手术vs.腹部手术)与术后管理规范综合评估。生理因素(年龄/体重)、术式差异及机构间照护流程可能引入偏倚。

研究局限性

数据层级限制:缺乏患者个体数据,无法深入分析局麻药浓度/输注方式的影响

临床异质性:纳入术式多样,虽通过亚组分析验证ESPB多场景适用性,仍可能削弱证据强度

证据质量:GRADE评级多为中低质量,主要源于异质性高与发表偏倚风险

疼痛评估方法:多种量表导致需使用SMD合并,降低临床可解释性

镇痛方案差异:背景镇痛策略不一可能混淆结果,但留一法分析显示结果稳健

未来方向

开展标准化ERAS路径下ESPB的疗效验证

探索不同局麻药浓度/剂量与阻滞平面的优化方案

结合神经电生理监测评估感觉阻滞范围

纳入患者报告结局(PROs)与长期神经发育随访

骨麻征途 点评

该研究通过系统综述、荟萃分析和序贯试验分析等做为研究方法来评估竖脊肌平面阻滞(ESPB)在儿童手术中的镇痛效果。系统地搜索数据库查找比较全身镇痛与结合ESPB的RCTs。通过系统综述全面评估儿童术后ESPB镇痛的相关研究,用荟萃分析对多个独立研究的结果进行定量整合,以便结论更可靠,用先进的TSA的统计方法,评估荟萃分析中的累积证据,避免得出假阳性或样本量不足导致错误的结论。

该研究不仅关注统计学p值,还讨论了结果的临床意义,强调ESPB在术中和术后阿片类药物的使用量、首次镇痛需求的时间、术后疼痛评分(6小时、12小时和24小时进行评估)、术后恶心呕吐(PONV)发生率等指标中表现出优势,但这些指标差异可能仅具有中等程度的临床意义。

总结来说,ESPB在儿童手术中能够有效减少阿片类药物的使用、延长镇痛时间并降低PONV的发生率,但在某些时间点的疼痛缓解效果有限。

那么对于我们长征儿童脊柱手术镇痛经验来说,近年来我们同样也倾向于使用术后ESPB或者皮下连续浸润局麻药来助力优化镇痛效果,尤其是青少年脊柱侧凸患者长切口的镇痛对于我们麻醉医生更具有挑战性,好在随着药物缓释技术的发展,我们越来越感受到浸润或神经阻滞的使用大大的减少阿片类药物的使用量,降低不良反应的发生率。但是,同样对于局麻药使用后爆发痛的发生以及如何在最佳时机桥接镇痛药物等研究还有大量的工作要做,希望未来和麻醉同道们能够一起努力实现完美镇痛。

- 搜索

-

- 1000℃李寰:先心病肺动脉高压能根治吗?

- 1000℃除了吃药,骨质疏松还能如何治疗?

- 1000℃抱孩子谁不会呢?保护脊柱的抱孩子姿势了解一下

- 1000℃妇科检查有哪些项目?

- 1000℃妇科检查前应做哪些准备?

- 1000℃女性莫名烦躁—不好惹的黄体期

- 1000℃会影响患者智力的癫痫病

- 1000℃治女性盆腔炎的费用是多少?

- 标签列表

-

- 星座 (702)

- 孩子 (526)

- 恋爱 (505)

- 婴儿车 (390)

- 宝宝 (328)

- 狮子座 (313)

- 金牛座 (313)

- 摩羯座 (302)

- 白羊座 (301)

- 天蝎座 (294)

- 巨蟹座 (289)

- 双子座 (289)

- 处女座 (285)

- 天秤座 (276)

- 双鱼座 (268)

- 婴儿 (265)

- 水瓶座 (260)

- 射手座 (239)

- 不完美妈妈 (173)

- 跳槽那些事儿 (168)

- baby (140)

- 女婴 (132)

- 生肖 (129)

- 女儿 (129)

- 民警 (127)

- 狮子 (105)

- NBA (101)

- 家长 (97)

- 怀孕 (95)

- 儿童 (93)

- 交警 (89)

- 孕妇 (77)

- 儿子 (75)

- Angelababy (74)

- 父母 (74)

- 幼儿园 (73)

- 医院 (69)

- 童车 (66)

- 女子 (60)

- 郑州 (58)