首页 > 医疗资讯/ 正文

2025年4月,儿童关节炎和风湿病研究联盟(CARRA)年会在美国丹佛召开。本次会议围绕小儿风湿病领域的前沿研究与临床实践展开深入探讨,多项研究成果为儿童风湿病的诊疗提供了新思路,也强调了个体化治疗和社会因素的重要性。本文介绍部分亮点研究的主要内容,以期为我国儿科医生和风湿科医生提供参考。

儿童非感染性葡萄膜炎:JAK抑制剂在部分患者中疗效显著

背景和方法:

该多中心病例系列研究纳入了27例传统改善病情抗风湿药(DMARDs)治疗应答不佳的儿童葡萄膜炎患者,给予JAK抑制剂治疗(63%使用托法替布,26%使用巴瑞替尼,7%使用乌帕替尼,4%使用鲁索替尼),探索JAK抑制剂在该人群的疗效和安全性。

患者特征:

患儿平均年龄15岁,93%为女性;多数(74%)合并幼年特发性关节炎(JIA);基线时 57% 存在虹膜粘连,50% 患有青光眼,44% 有白内障,33% 有带状角膜病变。41 只患眼主要为前葡萄膜炎(88.9%),其次为中间葡萄膜炎(3.7%)和全葡萄膜炎(7.4%)。所有患儿均接受过DMARDs治疗(89%为甲氨蝶呤),基线时66.7%的患儿至少有 1 种并发症。

关键发现:

-

52%的医生认为JAK抑制剂改善了病情控制;

-

末次随访时:54%的患儿疾病不活动,34%的患儿疾病稳定;7%病情加重;

-

16例基线时使用糖皮质激素的患儿中,7例成功停用激素;

-

基线并发症进展比例仅22%(如虹膜粘连、角膜病变),无显著视力下降。

结论和临床意义:

该研究样本量虽小(27例),但已经是目前最大的儿科JIA相关葡萄膜炎队列。研究结果提示,对DMARDs应答不佳的儿童葡萄膜炎患者,可尝试应用JAK抑制剂,有助于减轻疾病活动度,减少对激素的依赖,但需关注长期并发症及个体化疗效差异。

儿童神经精神性狼疮:调查反映诊疗现实困境

背景和方法:

神经精神性狼疮(NPSLE)称得上是儿童系统性红斑狼疮(SLE)中“最不明确、最复杂的表现”之一,关于其患病率、发病时间、临床表现、风险因素、诊断、管理及预后,存在显著的知识空白,儿童NPSLE的大部分证据主要是从成人研究推断而来,且主要来自低质量证据的回顾性单中心研究。

NPSLE的临床诊疗面临多重阻碍,有学者调查了NPSLE的临床诊疗实践,149名活跃在儿童SLE诊疗的医生、执业护士和助理医师完成了调查。

调研发现:

-

仅5%的医生对评估NPSLE“完全有信心”。

-

诊疗最大障碍:心理/神经心理科就诊等待时间长(45%认为“总是”造成障碍),其次为临床评估时间不足(56%“总是/经常”造成障碍)。

-

相关指南缺乏:现行指南多基于成人数据,缺乏儿童特异性方案;

-

诊断手段局限:仅41%使用神经影像学检查,主要是脑磁共振成像、磁共振血管造影和增强/非增强磁共振静脉造影(占46%),31%的机构无法提供功能性MRI等先进技术,52%医生不熟悉这些检查的适应证或解读方法。在初始评估时,90%的受访者常规检测抗磷脂抗体,46% 会检测抗核糖体 P 抗体,约五分之一(19%)的医生会对疑似 NPSLE 患者采集脑脊液进行分析,

临床意义:

该研究的第一作者,美国印第安纳大学医学院Martha Rodriguez博士表示,儿童NPSLE症状多样(头痛、情绪障碍、认知障碍、癫痫发作、精神病等),与原发性精神疾病或药物副作用(如激素诱发的精神病或情绪波动)易混淆,亟需标准化诊断流程。由于没有明确的客观测试来诊断NPSLE,目前它主要是一种排除性诊断,其发病机制在很大程度上仍不明确。

专家呼吁制定儿童NPSLE特异性诊疗路径,整合多学科团队(风湿科、神经科、精神心理科),探索生物标志物(如抗核糖体P抗体、脑脊液分析)以辅助鉴别诊断,并指出需关注长期应用糖皮质激素对儿童生长发育的影响,建议优先探索激素替代疗法。

重症风湿病:利妥昔单抗联合环磷酰胺安全有效

背景和方法:

对于重症系统性血管炎或结缔组织病,目前的临床实践指南推荐使用利妥昔单抗或环磷酰胺治疗,但这两种药物联合治疗的安全性和有效性尚待明确。该单中心回顾性研究纳入了89例接受利妥昔单抗联合环磷酰胺治疗的儿童患者,随访12个月。

患者中女孩占77.5%,三分之二的患者患有SLE(66%),其次是抗中性粒细胞胞浆抗体相关性血管炎、干燥综合征以及其他风湿性疾病。

主要终点为12个月内死亡和需住院治疗的感染。次要终点包括血清狼疮疾病活动标志物和糖皮质激素剂量的变化、疾病复发、输注反应以及发生低丙种球蛋白血症。

主要发现:

安全性:因感染住院率为8.9%;12%发生输液反应,31%出现低丙种球蛋白血症,无治疗相关死亡。严重不良反应罕见。

有效性:62%的患儿成功停用激素,激素每日平均用量显著下降;检测的所有血清活动标志物均显著改善(如SLEDAI评分,P<0.0001),仅6.7%出现疾病复发。

结论和临床意义:

对于危及生命的重症风湿病(如重症血管炎、难治性SLE),两药联合方案安全、有效,并可减少激素的暴露,但需权衡感染风险与获益,注意监测感染风险及免疫球蛋白水平。

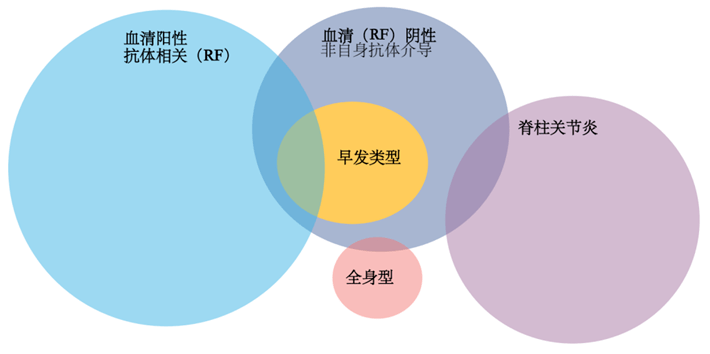

不同类型JIA的生物学特征关系

生物制剂时代的JIA:真实世界数据展示乐观前景

背景和方法:

FROST研究是一项前瞻性、观察性、对比有效性的真实世界研究,纳入了2016年至2019年间73例新诊断为全身型幼年特发性关节炎(sJIA)的儿科患者,对比美国儿童关节炎和风湿病研究联盟(CARRA)共识推荐的四种治疗方案,即糖皮质激素、甲氨蝶呤、白介素-1(IL-1)抑制剂和IL-6抑制剂(86%的患者初始选择生物制剂)。初步结果报告,57%的患者在9个月时实现无激素临床缓解。本届CARRA年会上报告了该研究的更多数据。

主要发现:

1. 长期结局

41名患儿完成了2年的随访,32名患儿完成了3年的随访。

-

87.8%的患儿在2年时仍使用IL-1或IL-6抑制剂,3年时这一比例升至96.9%。

-

无激素缓解率在2年、3年时分别为58.5%和65.6%。

-

临床缓解率在2年、3年时分别为61%和67.7%。cJADAS-10评分≤2.5且无发热、不使用激素的患者比例在2年、3年时分别为81.6%和80%。2年、3年时仍有约9%的患者仍需使用激素。总体而言,87.6%的患者在3年随访期内曾达到临床缓解。

-

19名受试者报告了29例不良事件,其中15例为严重不良事件(包括2例需住院的感染),最常见不良事件为sJIA复发和巨噬细胞活化综合征。总体不良事件发生率为12.7例/100患者年,严重不良事件为6.6例/100患者年。无患者出现sJIA肺病。

2. 生物制剂早期联用激素的影响

63名接受生物制剂作为初始治疗(入组前允许使用糖皮质激素治疗不超过14天)的患儿中约半数(51%)在治疗首月联合应用了糖皮质激素。联合激素和不联合激素组的基线特征相同。

随访期间,所有受试者均报告了皮疹和发热,但在第5-12周期间,联用激素组与未联用组的疼痛评分或发热无显著差异。随访1年内,患者报告疲劳和疼痛略有下降(无统计学意义),活动能力小幅提升(无统计学意义)。上肢功能初期改善后回落至基线水平,但同样无统计学意义。

3. IL-1抑制剂疗效预测因素

既往研究表明,延迟启动IL-1抑制剂与不应答风险增加相关,而基线中性粒细胞计数较高与1年时临床缓解强相关。此外,基线IL-18/CXCL9比值升高与IL-1β抑制剂卡那单抗(canakinumab)的应答相关。本次会议上报告:

-

在30名接受IL-1抑制剂治疗且有生物样本的患者中,17名为应答者,13名为无应答者(需换用激素或IL-6抑制剂视为无应答)。无应答者基线时疾病活动评分更高、中性粒细胞计数更低,且治疗1个月时关节炎更持久。

-

尽管无应答者基线IL-18和CXCL9水平更高,但差异不显著,IL-18/CXCL9比值在两组间差异亦无统计学意义。

-

无应答者基线CD25水平显著更高,CCL25水平更低。

-

治疗6个月后,应答者多项炎症细胞因子(如IL-18、干扰素γ、CD25等)显著下降,而无应答者仅 IL-18 和 IL-12p70降低。

结论和实践意义:

应用现有治疗方案,多数sJIA患儿的长期结局良好,但限于样本量小且失访率高,尚难以对罕见的安全性事件下结论。过去,糖皮质激素是sJIA的初始治疗支柱,但随着新型生物制剂的出现,激素将逐渐退居二线,早期联合应用激素和生物制剂对患者体验并无显著改善。未来需探索预测应答的生物标志物,如CD25、细胞因子谱,并整合临床参数、遗传标志等,实现个体化的精准治疗。

- 搜索

-

- 1000℃李寰:先心病肺动脉高压能根治吗?

- 1000℃除了吃药,骨质疏松还能如何治疗?

- 1000℃抱孩子谁不会呢?保护脊柱的抱孩子姿势了解一下

- 1000℃妇科检查有哪些项目?

- 1000℃妇科检查前应做哪些准备?

- 1000℃女性莫名烦躁—不好惹的黄体期

- 1000℃会影响患者智力的癫痫病

- 1000℃治女性盆腔炎的费用是多少?

- 标签列表

-

- 星座 (702)

- 孩子 (526)

- 恋爱 (505)

- 婴儿车 (390)

- 宝宝 (328)

- 狮子座 (313)

- 金牛座 (313)

- 摩羯座 (302)

- 白羊座 (301)

- 天蝎座 (294)

- 巨蟹座 (289)

- 双子座 (289)

- 处女座 (285)

- 天秤座 (276)

- 双鱼座 (268)

- 婴儿 (265)

- 水瓶座 (260)

- 射手座 (239)

- 不完美妈妈 (173)

- 跳槽那些事儿 (168)

- baby (140)

- 女婴 (132)

- 生肖 (129)

- 女儿 (129)

- 民警 (127)

- 狮子 (105)

- NBA (101)

- 家长 (97)

- 怀孕 (95)

- 儿童 (93)

- 交警 (89)

- 孕妇 (77)

- 儿子 (75)

- Angelababy (74)

- 父母 (74)

- 幼儿园 (73)

- 医院 (69)

- 童车 (66)

- 女子 (60)

- 郑州 (58)