首页 > 医疗资讯/ 正文

青少年大脑不对称性发育具有重要功能意义

人类大脑的左右半球在结构和功能上并非完全对称,这种不对称性,或偏侧性,与大脑进化密切相关,有助于认知功能特化,提升大脑信息处理效率。日常生活中,这种认知功能的"左右分工"无处不在——左半球通常主导语言处理,使我们能够流利地交谈、阅读和写作;右半球则更擅长空间感知和情绪识别,帮助我们在拥挤的街道中导航或从别人面部表情中捕捉微妙情绪。这种大脑"双核处理器"的设计让人类能够灵活地处理多种认知任务,完成复杂的认知功能。近年来,大脑结构不对称性的异常被发现与认知功能及多种精神障碍(如自闭症、精神分裂症等)密切相关。然而,这种不对称性在青少年这一关键期随发育的变化规律及其影响因素尚不明晰。

近日,复旦大学张捷团队在一项覆盖逾11000名10-14岁青少年的纵向研究中,揭示了其大脑结构不对称性的动态变化规律、遗传和环境调控机制,以及其对认知与精神健康风险的影响。相关成果以“Developing Brain Asymmetry Shapes Cognitive and Psychiatric Outcomes in Adolescence”为题发表在杂志《自然通讯》(《Nature Communications》)上。

大脑不对称性的发展与认知、精神健康的关联

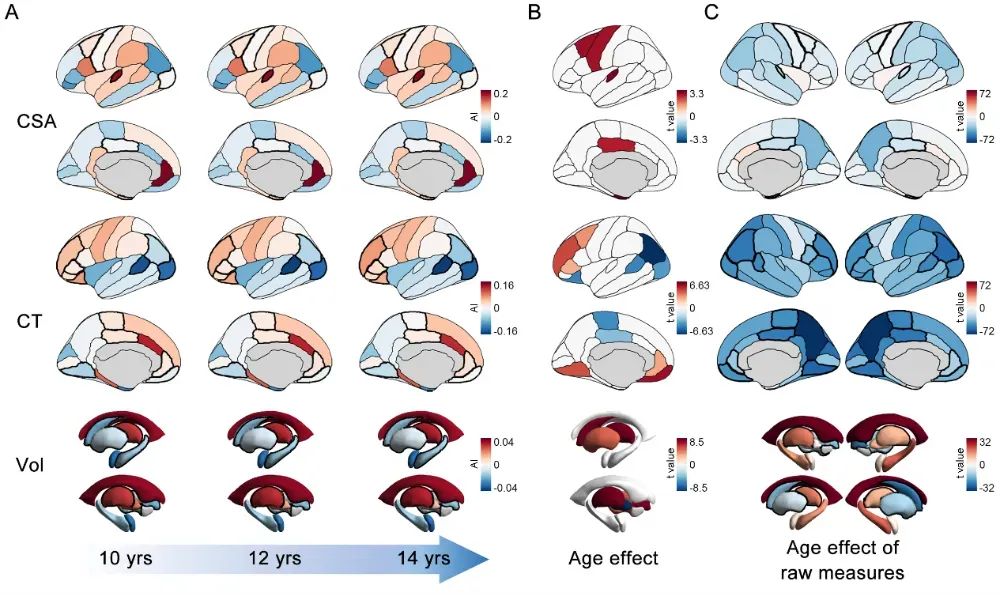

团队利用ABCD(Adolescent Brain Cognitive Development)超大样本数据库,分析了青少年大脑皮层厚度、表面积和皮层下结构体积的左右差异及其发育轨迹。研究发现,10-14岁期间,大脑不对称性仍在持续发生变化,厚度、表面积和皮层下结构体积三种模态展现出不同的发育轨迹:额叶、颞叶的皮层厚度,顶叶的表面积,以及纹状体和丘脑的体积均表现出左侧偏侧化增强;而顶叶和枕叶的皮层厚度则表现为右侧偏侧化增强。这一过程与两侧大脑半球皮层厚度或表面积的非对称的减少密切相关,暗示神经修剪(大脑发育过程中选择性地减少不必要神经连接的机制)可能在青少年脑不对称性发展中扮演着关键角色,就像雕塑家精心雕琢作品一样,通过"减法"塑造出更加专业化的大脑结构(图1)。

图1(青少年大脑不对称性发育示意图来源:原文Figure 2)

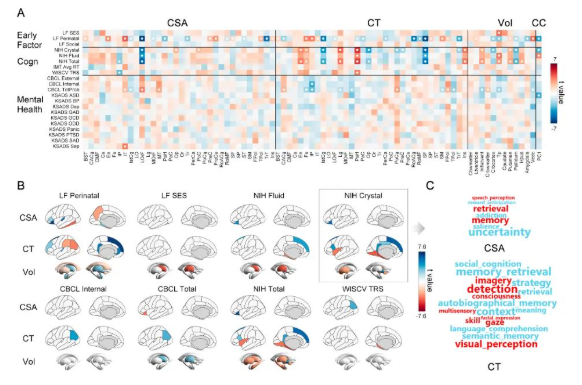

更为重要的是,研究发现特定脑区的不对称性(尤其是皮层厚度)与青少年认知和精神健康密切相关。例如,眶额皮层、上额回和苍白球等区域的左右不对称程度与晶体智力(个体通过学习、经验和文化积累而获得的知识和技能)水平和行为问题评分显著相关(图2)。

图2(结构不对称性与智能、精神健康的关联来源:原文Figure 3)

遗传、胼胝体与早期环境的多重调控

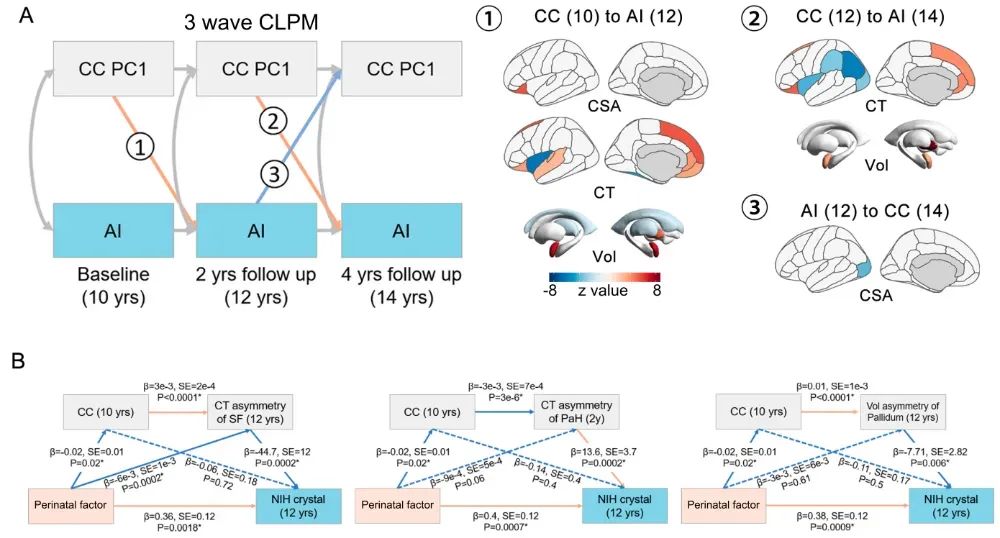

研究进一步揭示,大脑结构不对称性的发育不仅受遗传因素影响(相关基因主要涉及突触功能和神经投射),还受制于大脑半球间主要的白质连接通道——胼胝体的微结构完整性,胼胝体纤维连接的完整性可以调节随访期间脑结构不对称性发育的方向和程度(图3A)。

此外,研究发现良好的围产期健康状态(如更高的出生体重、足月分娩、母亲无疾病)能延长胼胝体发育进程,塑造皮层不对称性模式,使其向更有利于未来认知功能(晶体智力)提升的方向发展(图3B)。

图3(早期环境-胼胝体-不对称性-认知的级联效应模型来源:原文Figure 5)

【文章要点】

在这项研究中,作者综合应用脑影像、基因组学、纵向统计建模等方法,系统性地刻画了青春前期大脑结构不对称性的发育轨迹及其生物学决定因素。主要发现包括:

青春期大脑结构不对称性持续发育,且各脑区变化方向不同;

不对称性与认知能力、精神健康风险显著相关;

胼胝体微结构是调节不对称性发育的关键因素;

围产期健康等早期环境通过影响胼胝体进而塑造脑不对称性模式,使其向更有利于未来认知能力的方向发展;

遗传因素(突触功能、神经投射相关基因)对不对称性发育有重要作用。

这些发现不仅丰富了我们对青少年大脑发育机制的理解,也为精神障碍的早期风险识别和干预提供了新的生物学线索。

【结论与展望】

作者指出,大脑结构不对称性发育是一个受遗传、神经连接和早期环境多重调控的动态进程,对青少年的认知和精神健康有重要影响。围产期健康和胼胝体发育对青少年大脑不对称性发育的级联效应,为促进与脑不对称性相关的认知能力发展和精神健康风险的早期诊疗提供了理论基础。本研究与团队此前在《PLOS Biology》发表的大脑功能偏侧化的时变特性研究相互补充,形成了完整的研究体系,系统阐释了大脑不对称性的功能内涵及发展规律。研究团队计划在后续工作中扩大样本年龄跨度、整合更多临床队列数据并开展系统性动物实验,以深入解析大脑结构不对称性的发育调控机制及其潜在临床干预靶点,为相关领域的基础研究与临床应用提供更为坚实的理论基础。

复旦大学类脑智能科学与技术研究院的博士后吴欣然为本文第一作者,加拿大麦吉尔大学Lena Palaniyappan教授、复旦大学类脑智能科学与技术研究院张捷研究员为论文通讯作者。该工作得到了科技创新2030——“脑科学与类脑研究”重大项目、上海市“脑与类脑智能基础转化应用研究”市级科技重大专项、国家自然科学基金和计算神经科学与类脑智能教育部重点实验室等支持。

原文链接:

https://doi.org/10.1038/s41467-025-59110-9

- 搜索

-

- 1000℃李寰:先心病肺动脉高压能根治吗?

- 1000℃除了吃药,骨质疏松还能如何治疗?

- 1000℃抱孩子谁不会呢?保护脊柱的抱孩子姿势了解一下

- 1000℃妇科检查有哪些项目?

- 1000℃妇科检查前应做哪些准备?

- 1000℃女性莫名烦躁—不好惹的黄体期

- 1000℃会影响患者智力的癫痫病

- 1000℃治女性盆腔炎的费用是多少?

- 标签列表

-

- 星座 (702)

- 孩子 (526)

- 恋爱 (505)

- 婴儿车 (390)

- 宝宝 (328)

- 狮子座 (313)

- 金牛座 (313)

- 摩羯座 (302)

- 白羊座 (301)

- 天蝎座 (294)

- 巨蟹座 (289)

- 双子座 (289)

- 处女座 (285)

- 天秤座 (276)

- 双鱼座 (268)

- 婴儿 (265)

- 水瓶座 (260)

- 射手座 (239)

- 不完美妈妈 (173)

- 跳槽那些事儿 (168)

- baby (140)

- 女婴 (132)

- 生肖 (129)

- 女儿 (129)

- 民警 (127)

- 狮子 (105)

- NBA (101)

- 家长 (97)

- 怀孕 (95)

- 儿童 (93)

- 交警 (89)

- 孕妇 (77)

- 儿子 (75)

- Angelababy (74)

- 父母 (74)

- 幼儿园 (73)

- 医院 (69)

- 童车 (66)

- 女子 (60)

- 郑州 (58)