首页 > 医疗资讯/ 正文

26岁的王先生(化名)是一位程序员,平时性格温和、思维敏捷。两年前,他开始出现一些“莫名其妙”的症状:先是右手食指无力,敲键盘时经常敲不准,后来连水杯也握不稳。起初他以为是工作太累、颈椎出了问题。休息、按摩、贴膏药,怎么也不见好,反而逐渐加重。

第一次就诊是在他出现右手腕明显下垂后,检查提示右桡神经功能受损,但并无外伤史或压迫因素。当时被当作单纯的“周围神经病”处理。但半年后,他左手也出现了类似无力,接着右上臂也开始变得“提不起来”,同时手部肌肉逐渐萎缩。奇怪的是,整个过程中他从未出现麻木或感觉障碍。

多次求医,MRI、颈椎CT、血液检查结果都未能明确诊断,肌电图提示多发性运动神经传导阻滞,医生怀疑是某种罕见的神经疾病。直到一次神经科会诊中,有经验的专家敏锐察觉到其肌无力分布“跳跃性”和“不对称性”的特点,并进一步完善电生理检查,发现其非嵌压部位存在典型的运动传导阻滞,而感觉神经传导正常,结合症状进展缓慢、无感觉障碍,最终高度怀疑多灶性运动神经病(MMN),随后完善抗GM1抗体检测,结果阳性。

什么是多灶性运动神经病

多灶性运动神经病(multifocal motor neuropathy, MMN),是一种自身免疫相关的多发单神经病变。该病起病隐匿、进展缓慢,早期上肢神经受累多见,表现为不对称性肢体远端为主的无力、萎缩,无客观感觉障碍,随病情进展最终可导致肌肉无力萎缩而致残。

临床表现

多灶性运动神经病(MMN)可发生于任何年龄。起病通常隐匿,病程呈缓慢进展或阶段性加重,可出现较长时间的稳定期。

临床表现以多发性单神经病为特征。早期多见于单侧上肢一根或多根神经受累,表现为相应神经支配区域的肌肉无力,主要累及远端肌群,可伴有痉挛或束颤。

肌无力的分布通常不对称,可见同一肢体内不同神经受累程度不同,或双侧肢体、上下肢之间存在差异,甚至同一神经支配区域内不同肌肉的无力程度亦可不同。

随着病情进展,患者可出现肌肉萎缩。病程较长者可累及多个肢体多根神经,不对称性可能减弱,呈类似多发性周围神经病的分布。

部分患者可主诉轻微感觉异常,但通常无明显客观感觉障碍,病程后期个别患者可出现轻度感觉神经受累。

脑神经一般不受累。部分无明显无力的肢体腱反射可正常甚至活跃,临床检查无上运动神经元受累体征。

诊断

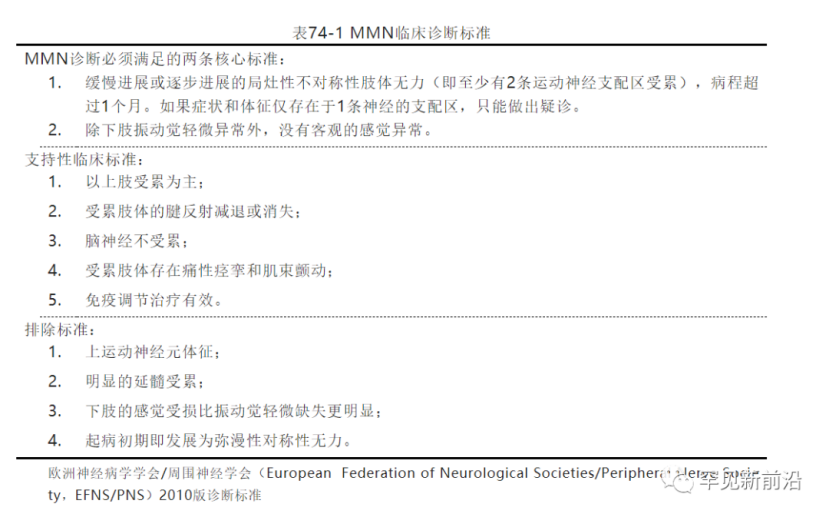

诊断依靠临床表现、神经系统查体、实验室检查、神经电生理和神经影像学检测。

隐袭起病,缓慢或阶段性进展的双侧肢体远端不对称无力萎缩患者,结合神经系统查体发现至少有2根神经受累,早期上肢受累多见,表现为不对称性肢体无力,随病情发展可出现肌肉萎缩,无客观的感觉异常体征。

运动神经传导测定,在非嵌压部位,至少2根神经或1根神经的两个节段出现运动神经部分传导阻滞,相应部位的感觉神经传导正常。血清或脑脊液GM1抗体阳性,IVIG治疗有效等均可支持诊断。

治疗

静脉注射免疫球蛋白(IVIG)是MMN的一线治疗。多项研究表明,IVIG可改善肌无力和生活质量,可能延缓轴索变性。初始推荐剂量为0.4 g/kg/d,连续5天,部分患者1周内可见疗效,但维持时间一般为1个月左右。有效者可根据个体情况进行间断维持治疗。皮下注射免疫球蛋白在国外已有应用,疗效与静脉注射相当。

免疫抑制剂的疗效尚不明确。对于IVIG无效或无法使用者,可尝试环磷酰胺(2–3 mg/kg/d),部分患者有效,亦可用于减少IVIG用量,需密切监测不良反应。其他药物如干扰素β-1a、硫唑嘌呤、环孢素仅见于小样本或个案报道,疗效有限。

糖皮质激素可能加重病情,不推荐常规使用。

血浆置换在个别患者中可能有效,但亦可能导致症状恶化,不建议常规采用。

参考资料:

[1]郝嫣霞,陈海,笪宇威,等.多灶性运动神经病临床特点分析[J].北京医学,2018,40(05):410-412+416+492.DOI:10.15932/j.0253-9713.2018.05.009.

[2]Corbo M, Quattrini A, Latov N, et al.Localization of GM1 and Gal (beta1-3) Gal NAc antigenic determinants in peripheral nerve[J].Neurology, 1993, 43:809-814.

[3]王银霞,吴荷花,张国华,等.急性运动轴索性神经病与急性炎性脱髓鞘性多神经病的比较研究[J].北京医学,2017,39:1142-1145.

猜你喜欢

- 特色医院白癜风医院白癜风专科医院">山东青岛白癜风研究所特色医院白癜风医院白癜风专科医院

- 速看!公立医院今年改革重点明确!

- European Radiology:CTA的这一功能性指标,为TAVI术后患者的评估提供了新方向!

- 【EASL2024速递】聚血糖干扰素α能显著提高核苷停药慢乙肝患者HBsAg清除率

- Blood:与来那度胺/泊马度胺获得性耐药相关的多重CRBN变异!

- Radiology:基于MRI的阿尔茨海默病谱系中淀粉样蛋白、Tau蛋白和神经退行性变生物标志物状态的深度学习评估

- Nat Methods:超越传统ST平台!iSCALE实现大组织切片的高分辨率空间基因表达预测和组织注释

- 兰花双耳炒蛋的做法-家常味炒菜谱

- 张徽声谈NK/T细胞淋巴瘤的中医治疗

- Eur Heart J 中国医学科学院阜外医院吴永健团队揭示规律的体育运动可以降低主动脉瓣狭窄疾病的发生风险

- 搜索

-

- 1000℃李寰:先心病肺动脉高压能根治吗?

- 1000℃除了吃药,骨质疏松还能如何治疗?

- 1000℃抱孩子谁不会呢?保护脊柱的抱孩子姿势了解一下

- 1000℃妇科检查有哪些项目?

- 1000℃妇科检查前应做哪些准备?

- 1000℃女性莫名烦躁—不好惹的黄体期

- 1000℃会影响患者智力的癫痫病

- 1000℃治女性盆腔炎的费用是多少?

- 标签列表

-

- 星座 (702)

- 孩子 (526)

- 恋爱 (505)

- 婴儿车 (390)

- 宝宝 (328)

- 狮子座 (313)

- 金牛座 (313)

- 摩羯座 (302)

- 白羊座 (301)

- 天蝎座 (294)

- 巨蟹座 (289)

- 双子座 (289)

- 处女座 (285)

- 天秤座 (276)

- 双鱼座 (268)

- 婴儿 (265)

- 水瓶座 (260)

- 射手座 (239)

- 不完美妈妈 (173)

- 跳槽那些事儿 (168)

- baby (140)

- 女婴 (132)

- 生肖 (129)

- 女儿 (129)

- 民警 (127)

- 狮子 (105)

- NBA (101)

- 家长 (97)

- 怀孕 (95)

- 儿童 (93)

- 交警 (89)

- 孕妇 (77)

- 儿子 (75)

- Angelababy (74)

- 父母 (74)

- 幼儿园 (73)

- 医院 (69)

- 童车 (66)

- 女子 (60)

- 郑州 (58)